高職教育培養高階能力的現實訴求、內涵價值與實踐路徑

李炎炎 馮旭芳 池春陽

“十四五”時期在我國經濟社會發展進程中具有特殊的劃時代意義,是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年。從外部環境審視這個關鍵歷史節點,當前世界面臨百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業變革成為影響全球格局的重要變量,引發了經濟、政治、治理格局的全面重塑;就內部發展而言,我國已經轉向高質量發展階段,發展優勢和條件凸顯,但是發展不平衡不充分的問題仍然突出,高素質技術技能人才對產業轉型升級支撐明顯不足。作為國民教育體系和人力資源開發重要組成部分的職業教育,特別是培養高素質、高層次技術技能人才的高職教育,應充分發揮“為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力人才和技能支撐”①的作用。面對不斷變化的技術、不確定的工作崗位和技能要求,高職教育應主動變革知識技能結構,培養具備知識、技能遷移素質的高階能力,增強面向新技術、新產業、新業態、新模式的適應性,高質量地服務經濟社會發展和人的全面發展。

一、高職教育培養高階能力的現實訴求

百年未有之大變局是習近平總書記對當前復雜的全球經濟、政治、軍事等局勢變化做出的戰略判斷,闡明了“變局中危和機同生并存”的深刻內涵,明確了大變局“給中華民族偉大復興帶來的重大機遇”的發展思想,提出了“要善于化危為機,轉危為安”的辯證方法論。構成百年未有之大變局的內涵因素具有多重性和多樣性特征,其中新技術革命和產業變革在宏觀層面加快全球經濟一體化趨勢、重塑全球治理格局,在微觀層面徹底變革社會生產方式、人類生活結構、教育發展模式,成為觸發從生產力到生產關系重大變革和不確定性的關鍵因素,也勢必帶來技能、職業等方面的重大變化。顯然,職業教育也將面臨“大變局”,必須培養與國家經濟社會發展大環境、大趨勢相適應的具備高階能力的技術技能人才。

(一)高職教育培養高階能力回應了技術更迭交替帶來的不確定性

歷次科技革命和產業變革都是在通用目的技術和使能技術更迭交替過程中不斷發展深化的。通用目的技術能夠推廣至大多數行業并不斷迭代升級,但卻不能帶來“生產力和生產關系的即時性改變”②。而以通用目的技術為載體的使能技術,以互聯網的移動化、泛在化為特征,以信息處理的高速化、智能化為取向,加速推動新興產業的涌現和傳統產業的升級,實現了“創新鏈、產業鏈的代際躍升”③,加快了知識和技術的更新換代。

相較于前幾次技術變革引發的產業革命,本次新技術革命主要以智能化為特征,人工智能、大數據、云計算等使能技術快速滲透于生產、生活各個領域,打造出智能制造、智慧城市、智慧醫療、電子商務、智慧社區等多個應用場景,形成了對簡單腦力勞動和程序化工作的大規模替代。一方面,以勞動力、土地等傳統生產要素為驅動的增長模式已轉向以人力資本、技術、數據等創新要素為競爭優勢的新格局,需要加大人力資本和科技創新投入,以持續增強經濟創新力;另一方面,隨著人工智能等在眾多領域的發展,勞動力市場所需技能的性質也隨之改變,非常規認知技能、社會情感交往能力、數字化技能,以及與特定專業相融合的技能越發受到重視。“當職業教育變革進程超過技術變革速度并實現技術技能與市場需求相匹配時,技術技能從業者的工資呈溫和但均衡上漲趨勢,社會不平等及經濟差距顯著縮小;當職業教育改革速度落后于技術變革時,雖然少數技術人員仍能獲得較高的收入,但普通大眾和多數技術技能從業人員收入相對下降,社會不穩定性加劇。”④高職教育培養高階能力可以有效回應巨變的環境要求以及個人為適應變化而獲取新技能的需求,主動變革教育模式適應新發展階段,“發揮穩定社會、化解風險的重要作用”⑤。

(二)高職教育培養高階能力回應了產業轉型升級帶來的不確定性

從引發的產業變革來看,“技術革命大多會經歷導入期和展開期兩個階段,并且每個階段會持續二三十年,每個階段產業發展的動向和趨勢也有所差異”⑥。導入期可視為通用目的技術和使能技術相互磨合的探索階段,實現了從科學原理向基礎應用的轉化,但尚未形成大規模商業化和生產化的技術應用。不同創新主體進行多元化的技術路線和商業模式探索后,通用目的技術和使能技術二者開始融通并形成產業的“創造性毀滅”,技術革命引發的產業變革進入展開期,即改造傳統產業、催生新興產業。當前產業變革主要表現為傳統制造業占比逐步下降,以人工智能、大數據等數字技術為突破的新產業、新業態和新模式占比持續上升,產業數字化、智能化轉型加快。

隨著電子信息技術與生產領域的緊密結合,職業教育應該服務更高端的生產活動,應該“成為決定經濟增長的關鍵因素并且能夠為個人的教育投資帶來較大的回報”⑦。高職教育培養高階能力可以有效回應技術變革、產業優化的升級方向、新的勞動結構以及技術創新動態性不斷增強的趨勢,通過構建適應新技術需求的知識、技能體系,使培養的學生能夠全面適應和融入“大變革”并具備持續成長的能力,形成對技術走向的敏銳感知力,擁有革新現有技術的開拓力和強化技術擴散程度的引領力。

(三)高職教育培養高階能力回應了新職業層出不窮帶來的不確定性

數字技術在產業中的廣泛應用,打破了傳統三次產業分類的邊界。傳統農業經濟、工業經濟在與數字經濟融合的過程中催生了多種新業態和新模式,并帶來了就業形態的變化,新職業應運而生。2015—2021年,我國在修訂1999年版《中華人民共和國職業分類大典》的基礎上陸續頒布四批共56個新職業,這些新職業體現了鮮明的數據要素驅動社會分工進一步深化的特征。新職業的持續涌現表明,大數據、云計算等使能技術的應用可以輕易地替代各種非常規認知任務中的勞動。在數字化勞動工具的驅動下,新職業更傾向于傳統產業與數字技術融合的職業迭代升級以及基于新需求的服務性職業,勞動對象更加精細化,勞動機會更為多樣化,勞動內容更顯服務化。這也對從業人員提出“創新能力+知識遷移、融合能力+數字知識、技能+專業知識、技能”的新要求。

當前社會對職業教育的普遍認知大多停留在工作對象和工作屬性的二元劃分上,即普通高等教育培養“白領階層”、職業教育培養“藍領階層”。職業教育在更多時候被視為進入勞動力市場所需知識和技能的準備教育,而未考慮在數字化引發職業分化的趨勢下,職業教育所提供的模仿性和單一化技能遠不能滿足數字化技術應用快速更迭的需要。新一代信息技術和機器自動化技術有可能淘汰傳統的大批量標準化的工作崗位,定制經濟將成為新的增長點。在新的技術條件下,智慧機器成為程序知識和技能的載體,技能成為“具身的技術”⑧的觀念正發生變化。高職教育培養高階能力可以有效回應持續性的知識、技能更迭需要,輸出大量具有非固定結構性和既有規則性的知識遷移能力、終身學習能力、自主創新能力的高素質技術技能人才。這類人才不斷涌現,將成為高職教育適應新職業的關鍵體現。

二、高職教育中高階能力的內涵價值

(一)高職教育中高階能力的內涵:現代高職教育適應性轉向的基點

隨著“數字勞動成為當今時代的典型勞動形式”⑨,以及為應對人的全面發展的要求,培養高階能力逐漸成為國際職業教育界的共識。21世紀指向未來的學習框架,“無一例外地將高階能力放置在核心位置”⑩。高階能力是與高階思維有著密切聯系的術語,指以高階思維能力為核心,滿足人才素質要求所偏重的能力。2001年,布盧姆在教育目標分類學中首次提出“高階思維”,認為“在記憶、理解、運用、分析、評價、創造等認知過程中,后三者通常被認為是高階思維技能”[11]。隨后不少學者對高階思維能力的構成提出各自的看法。斯滕伯格提出的三元智力理論將成功智力概括為“分析、創新與實踐三種形態,認為這三種智力能力屬于高階思維”[12]。在這里,高階意味著關鍵的、首要的和平衡的。而高階能力的概念則更為寬泛,不僅包括知識、技能、態度,還涉及應對復雜問題和突發情況的能力,具有橫向性、通用性與多維性等特征。將個人的長期發展能力和可遷移性認知技能最大化,對全面和可持續性發展的潛在要求給予關注,是應對技術帶來的不確定性和滿足人的全面發展需要的著力點。

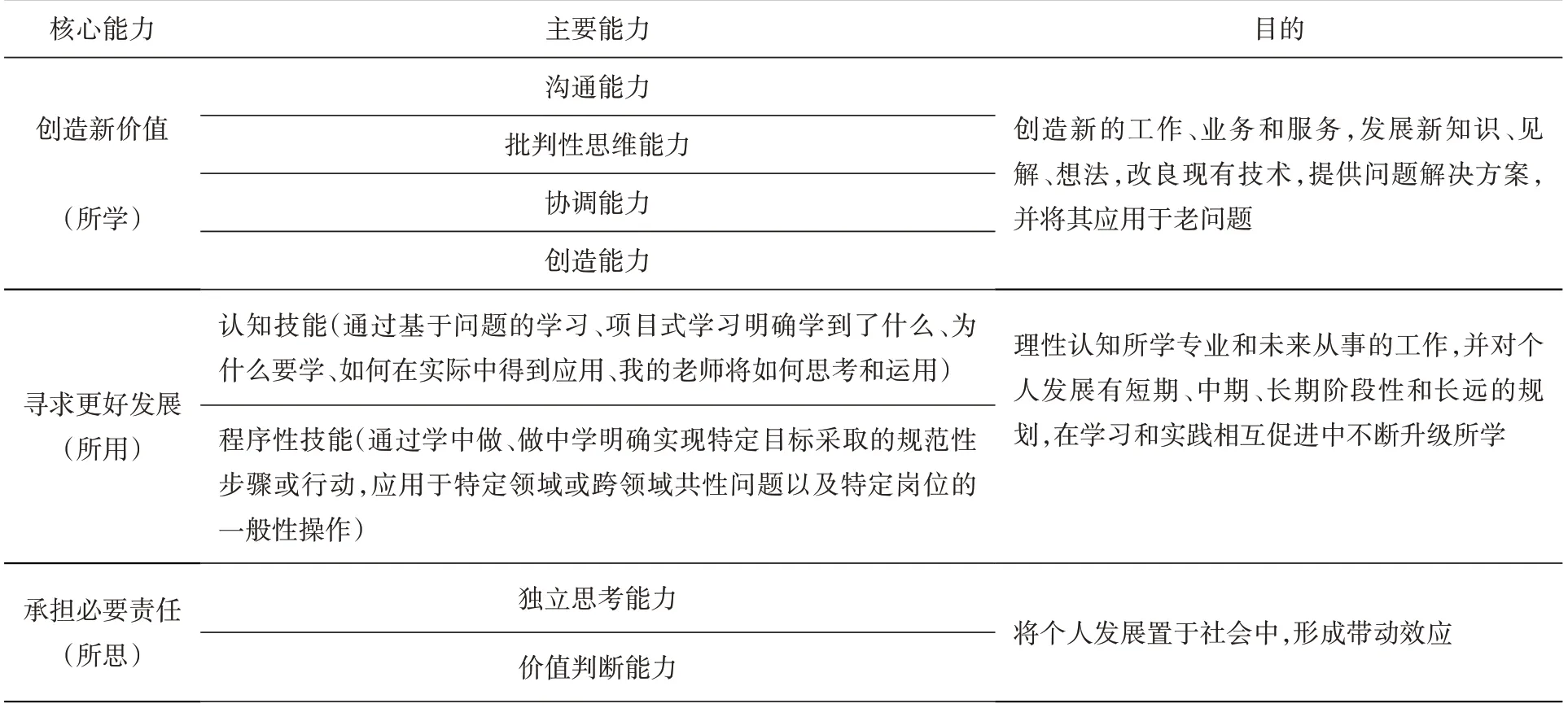

世界經合組織(OECD)將高階能力稱為變革能力,并提出這種能力“由創造新價值、尋求更好發展、承擔必要責任三大核心能力和若干主要能力組成”[13](具體見表1)。

表1 世界經合組織(OECD)認定的高階能力構成

當前對高職教育中高階能力的內涵雖未完全形成共識,但多數觀點均將其視為高素質技術技能人才培養過程中根據自我特點形成的應對不確定性與實現可持續發展的勝任力,是現代高職教育適應性轉向的基點。這種勝任力在多個環節、多門課程、多種主體共同作用下,經歷“從掌握表層的事實和觀念(第一世界),再到掌握思維方法、將表層知識串聯起來形成深度理解(第二世界),最后才走向建構(第三世界),創造新的有價值的概念制品(artifacts)”[14],在職業崗位、勞動組織形態及生產關系發生變動時,能夠迅速在發展與變革中主動應對并熟悉新技術。作為勝任力的重要體現,高職教育培養高階能力的過程中需要注重“情緒智力在各種情境中的應用”[15],通過學習、聯系并在具體情境中“理解和應對自己、他人和集體的關系”[16],達成個人、道德和社會目標的一致,進而承擔不同階段、不同層面的責任,實現高階能力引領下本我、自我和超我持續性全面發展的目標。

(二)高職教育培養高階能力的價值:社會主要矛盾轉變下人的全面發展要求

解決新時代社會面臨的主要矛盾,滿足人們日益增長的美好生活需要,必須推動人的全面發展。在數字技術驅動生產變革的新發展階段,除了需要實現高效率的生產體系和全要素配置以應對不確定性外,還應形成自由的發展氛圍,創造更加充分的就業機會,實現以人為核心的現代化。“教育是提高人民綜合素質、促進人的全面發展的重要途徑。”[17]高職教育培養高階能力不僅要關注崗位對技術的要求,更要關注個體在未來職場的發展空間,使“人的全面發展成為職業教育的最終訴求”[18]。

1.高職教育培養高階能力將發揮實現人的充分和平衡發展的作用。傳統的職業教育具有明顯的實用功利性,強調學生學習實用的技能以具備快速就業能力和實現人力資源產出效益,對學習者而言是一種短識的片面發展。進入數字化時代,隨著生產技術的復雜化、溝通對象的多樣化和服務范圍的廣泛化,具備解決復雜性問題的能力和良好的溝通技巧顯得日益重要,計算、讀寫、合作、溝通、思考以及“具有持續獲得新知識和學習新技能的能力成為當下勞動力市場對從業者的基本要求[19]”。在高職教育中培養高階能力可以將通用性技能與專業性技能相結合,完善學習者的知識體系,實現知識技能的協同性發展。例如,將電商直播等新業態作為數字化通用技能引入涉農專業,能夠有效提升學生的數字化素養和溝通合作能力,同時有助于學生更深入地掌握專業知識,與普通電商直播從業人員形成差異化競爭,拓寬就業渠道。

2.高職教育培養高階能力將供給更多具備創新能力的技術技能人才。職業教育起源于手工業和傳統工業,通常以無法接受高層次教育的年輕人或特定人群為對象,為其提供短期內迅速掌握低水平或中等水平技能的專門化教育和培訓。新知識領域的不斷開拓使原有的學科體系邊界愈加模糊,數字化技術在社會各領域中的廣泛應用使職業教育體系開始向更高層次發展,人才培養目標也由單純操作機器的產業工人向具有信息素養、數字化技術應用能力的知識型、技術偏向型人才轉變。在高職教育中培養高階能力將普通高等教育所強調的創新性和批判性思維與生產技術創新、流程再造所要求的技能相融合,建立以科研項目和導師為基礎的人才培養模式,深度激發學習者的創新意識。

3.高職教育培養高階能力將服務于學習者自主意識的激發。在快速發展的不確定世界中,學習者的適應能力取決于其充分的基礎技能、積極的學習意愿和學習態度。在數字技術推動生產自動化的浪潮中,機器人正在承擔日趨增長的日常性任務,同時人們也可以使用先進的技術輔助工作任務完成并有效提高工作效率、質量以及安全性。因此,面對以高水平、非常規認知技能為特征的增長型職業,學習者越來越多地需要新知識和新技能。在高職教育中培養高階能力將引導學習者明確未來就業中應獲取何種知識,以及為什么、在何時、在何地、如何使用這些知識[20],突破傳統教學模式和實踐模式的限制,通過與專業緊密融合的創業競賽及項目孵化激發創新創業意識、提升創新創業能力,增強學習者的自主意識和行動力。

三、高職教育培養高階能力的實踐路徑

在高職教育中培養高階能力可以讓學生應對迅速變化的職業結構、職業內容以及新職業形式,培養從業者的“軟能力”“心智能力”“生活技能”,“通用性越強,能力階別就越高”[21],進而影響從業者職業生涯能夠達到的高度和可持續發展的前景。同時,還可以讓學生“學會獨立思考和發展自由意志,能根據自身和社會利益做出決策”[22],具備開發自身潛能和明確未來發展方向的能力,擁有想象力、批判意識、不斷更新的知識和技能,以便在日趨復雜、變化迅速和不確定的世界中找準個人軌道,并“通過形成與組織一致的價值觀和責任感實現群體的可持續發展”[23]。

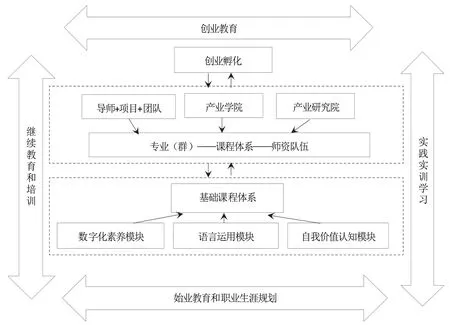

培養高階能力的過程本質上是實現學生協調發展的過程,即在符合職業教育規律和人自身成長規律的基礎上,通過科學的教學和實踐過程,糾正以往重技能輕理論、重流程輕反思、重個人輕合作的不均衡、不充分的職業教育發展方式,真正服務于人的全面發展。因此,基于教育類型的差異化,高職教育在培養高階能力的實踐過程中應構建閉環體系(具體見下頁圖1),打破普通高等教育的學科邏輯和知識層進式的培養體系,精準地對知識進行過濾,依托具體的新型應用場景,以跨專業、跨職業的通用性和普適性的通識理論和專業知識為基礎,以職業能力發展為導向,通過多樣化的教學、實踐形式,讓學生體驗“社會角色”,有針對性地提升自我認知,在實際問題中探索如何綜合運用所學知識和技能進行崗位和創業實踐,“學會求知、學會做事、學會共處和學會做人”[24],既培養具備專業能力、方法能力和社會能力的高素質人才以滿足人的生存需要,又“為人的可持續性全面發展打下堅實基礎”[25]。

圖1 高階能力在高職教育中的培養路徑

(一)數字素養和技能融入課程體系:扎實推進高階能力培養基底路徑

與普通高等教育學科體系化、知識遞進的教學體系相比,高職教育既具備理論知識體系的深入性,又注重崗位(群)所需理論知識的相關性和精準性。在基礎課程體系模塊中,應以夠用為原則,在通識性知識體系中選擇與專業、新職業、新業態等相關的知識和技能作為培養高階能力的基礎,形成數字化素養模塊、自我價值認知模塊、語言運用模塊等,重點培養學生的知識遷移能力。

1.數字化素養模塊。該模塊旨在培養基礎數字素養和相關數字工具應用技能,是培養高職學生面向未來職業發展的通用型技能與專用型技能的有效融合。在具體的培養過程中,應立足傳統產業升級與數字產業發展,將信息化技術融入人才培養全過程,重新設計培養方案,構建與數據學科深度融合的基礎課程教學體系,將大數據、人工智能等現代技術融入教學的全流程,如在公共基礎課中增加“大數據技術”“人工智能概論”“數字營銷”等課程,將數字技術發展、數字科學知識和數字技能納入基礎課程內容中。

2.自我價值認知模塊。該模塊旨在培養面對不確定的職業環境所表現出的積極態度,以及對職業發展前景和個人持續發展方向的自我認知能力,是實現一個人社會價值最大化的重要體現。通過構建以“知數字”為重點的通識課程、以“懂技術”為重點的專業基礎課程與專業核心課程、以“會創業”為重點的崗位拓展課程的課程體系,有效推進自我價值認知模塊的開展,切實提高學生的自我認知技能,以適應未來社會的發展。

3.語言運用模塊。該模塊旨在培養語言素養和相應的溝通能力,這是培養高階能力最為基礎與關鍵的通識性能力。在不同的專業化語境和職業環境中掌握相應的語言運用能力和溝通能力,能夠形成自我與他人、環境更好的交互。除了應用文寫作、商務談判等傳統通用型課程外,該模塊也包括根據當前數字化情境下的溝通,需要開設數據、圖像、視頻、音頻類社交媒體文案寫作等課程。

(二)人才培養緊密對接產業需求:持續構建高階能力培養多維路徑

在高職教育中培養高階能力應該依托專業(群)、課程體系、師資隊伍,重點培養學生的創新力,以應對技術變革和產業升級的創新要求。

一方面,高職院校在培養高階能力的過程中可以通過建立學生導師制,以產業需求為導向,通過“導師+項目+團隊”的形式對某一領域的研究或者某項技術進行改造而創造新的價值,在研究與學習過程中引導學生樹立階段目標、學會與他人合作、針對研究進程不斷提出和回答新問題,形成批判性思維并激發創造力,通過持續性的實驗以尋求最優問題解決方案,讓學生在參與導師科研項目的過程中形成對通用性原理的認知,并能夠在導師的指導下形成“師研生隨、師導生創、師生共創”的創新機制,從而激發學生的創業靈感、提升學生的創業能力,同時也潛移默化地將導師的科研資源轉化為教學資源,構建“導師+教師”的高職特色“雙師”模式。

另一方面,高職院校在培養高階能力的過程中可以與行業的頭部企業共建產業學院、與地方政府共建實體性的產業研究院,將認知技能與程序性技能有機結合,將產業創新發展需求作為高階能力培養的邏輯起點,使既有專業(群)與區域產業對接更加緊密,在課程設置、師資培養上形成動態更新的機制,實現“專業(群)建在產業上”的適恰,驅動學生在產業學院或產業研究院這樣的實踐場景中更加明確職業目標,有效適應職業環境,將通識理論、專業知識和技能等與具體應用場景相結合,過濾出高頻專業技能,并嘗試通過數字素養模塊中的數字知識和技能等解決復雜問題,實現與社會需求有效銜接的經驗獲得性學習并創造行業價值,在潛移默化中筑牢學生與教師、同學、企業之間的關系,使之提升學習獲得感和實踐成就感,真正滿足學生學習進步和社會生存等多重需要。

(三)多元化教育形式促進全面發展:強力打造高階能力培養上升路徑

高職教育培養高階能力需要持續不斷的多樣化教育形式支撐。在不同學習階段和學習內容中,均應對高階能力培養有所體現和側重。

1.始業教育和職業生涯規劃。始業教育和職業生涯規劃具備啟蒙和調節功能,在通識理論培養中可以引導學生形成明確的先驗效應,對所學、所思、所用進行輪廓式勾畫,并在不斷的職業生涯規劃中進行校準,明確自我發展需要,而非囿于某種“正確”答案。通過始業教育與職業生涯規劃,引導學生樹立社會責任感、掌握自主學習能力和增強職業意識。

2.階段性的實踐實訓實習。實踐實訓實習能夠幫助學生獨立地優化新知識、新技術,并在認識實習、頂崗實習、專業實習中將其應用于真實的崗位情境,如通過社區服務性實踐、暑期主題性實踐等開拓性活動增強適應性、提升創造力、激發好奇心,培養更具開放性并在持續成長中承擔必要責任的能力。

3.繼續教育和培訓。遵循技能型社會構建和終身學習發展要求,可以通過繼續教育培訓、新型現代學徒制等多種形式,將技能培訓融入高職院校的校本職業教育中,促進職業技能的持續更新、教育教學資源的不斷完善,提升高職院校所在區域的整體人力資本素質。尤其自高職擴招以來,社會勞動力被重新吸納進校本職業教育中,更應基于此前既有的技能基礎進行升級,提升其現有技術技能能級,推動高階能力培養的廣域性覆蓋,實現更高質量的就業,最終形成雙向促進。

4.創業教育。創業教育更注重企業家精神和創新能力的培養,是引導學生將所思轉化為所用的變革能力,為高階能力養成提供現實轉化的場域。高職院校可以在大學科技園、孵化器、產業學院或校地產業研究院內,以競賽模擬或真實市場化項目的形式,建立“訓研創”一體的實踐實訓平臺,深度融入數字化、智能化等元素,并通過在平臺內建立項目孵化工作坊,將學生實踐案例、技能應用具體情景化,融入活頁式、工作手冊式等新形態教材中,使得“在這門課上學到了什么和為什么學,在現實生活中能用這些知識干什么”和“該領域的專業人員如何思考”系統于同一時間和空間段。通過創業教育將創造新價值、進行有效風險評估以尋求更好發展、承擔必要責任的高階能力體現于教育實施和項目執行中。

[注釋]

①新華社.習近平對職業教育工作作出重要指示[EB/OL].(2021-04-13)[2022-03-17].http://www.xinhuanet.com/2021-04/13/c_1127324347.htm.

②Jovanovic B,Roussau P L.General purpose technologies[C]//Aghion P,Durlanf S N.Handbook of Economic Growth.Amsterdam:North-Holland,2005:1182-1224.

③王一鳴.百年大變局、高質量發展與構建新發展格局[J].管理世界,2020(12):2.

④Goldin C,Katz L F.The race between education and technology[M].Cambridge:Harvrd University Press,2008:226.

⑤張宏志.新常態下加快發展現代職業教育的社會價值[J].教育與職業,2015(9):12.

⑥(英)卡蘿塔·佩蕾絲.技術革命與金融資本:泡沫與黃金時代的動力學[M].田方萌,胡葉青,劉然,等,譯.北京:中國人民大學出版社,2007:44.

⑦Ravitch D.Left Back:A century of failed school reform[M].New York:Simon&Schuster,2000:234-235.

⑧姜大源.技術與技能辨[J].高等工程技術教育,2016(4):74.

⑨趙林林.數字化時代的勞動與正義[J].北京師范大學學報:社會科學版,2020(1):122.

⑩[14]彭正梅,伍紹楊,鄧莉.如何培養高階能力——哈蒂“可見的學習”的視角[J].教育研究,2019(5):77,80.

[11] Geertsen R H.Rethinking thinking about higher-Level thinking[J].Teaching Sociology,2003(1):1-2.

[12](美)R.J.斯騰伯格.成功智力[M].吳國宏,錢文,譯.上海:華東師范大學出版社,1999:11.

[13] Bast G,Carayannis E G,Campbell D F J.The future of education and the labor[M].Berlin:Springer,2019:23-34.

[15] CASEL.Safe and sound:an educational leader's guide to evidence-based social and emotional learning(SEL)programs[EB/OL].(2003-03-01)[2022-03-17].https://eric.ed.gov/?id=ED5053 73.

[16]杜媛,毛亞慶,楊傳利.社會情感學習對學生欺凌行為的預防機制研究:社會情感能力的中介作用[J].教育科學研究,2018(12):39.

[17]習近平.做黨和人民滿意的好老師——同北京師范大學師生代表座談時的講話[EB/OL].(2014-09-10)[2022-03-17].htm.http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/10/content_2747765.htm.

[18]秦程現.布勞微觀社會理論視角下師徒關系互動的質性研究[J].職業技術教育,2021(4):7.

[19] Kézdi G.Not Only Transition:The Reasons for Declining return to Vocational Education[M].Prague:CERGE-EI,2006.

[20][24]聯合國教科文組織.反思教育:向“全球共同體利益”的理念轉變?[M].聯合國教科文組織總部中文科,譯.北京:教育科學出版社,2015:9,760.

[21]崔發周,張晶晶.高階能力導向的職教活動課程開發[J].職業技術教育,2021(4):20.

[22](英)安東尼·塞爾登,奧拉迪梅吉·阿比多耶.第四次教育革命:人工智能如何改變教育[M].呂曉志,譯.北京:機械工業出版社,2019:38.

[23](德)安德烈亞斯·施萊歇爾.超越PISA:如何建構21世紀學校體系[M].徐瑾劼,譯.上海:上海教育出版社,2018:73-74.

[25]姜大源.職業教育學研究新論[M].北京:教育科學出版社,2007:10.