職業教育適應經濟社會發展需要的理論闡釋與實證研究

袁征

一、職業教育適應經濟社會發展需要的學理溯源

職業教育要適應經濟社會發展需要,必須科學理解職業教育適應性的內涵。2022年4月20日,十三屆全國人大常委會第三十四次會議表決通過新修訂的《中華人民共和國職業教育法》,并于2022年5月1日起施行。新職業教育法第三條明確規定“增強職業教育適應性”。職業教育適應性是富有豐富內涵和極具時代價值的真命題。如何理解職業教育適應性,并在大力發展職業教育中增強職業教育適應性,是推進我國職業教育改革、持續提高職業教育質量的重要內容,也是闡釋職業教育適應經濟社會發展需要的學理基礎。文章認為,理解職業教育適應性可以從新職業教育法中要“建立健全適應社會主義市場經濟和社會發展需要”和“符合技術技能人才成長規律的職業教育制度體系”的規定出發,結合“堅持面向市場、促進就業,堅持面向實踐、強化能力,堅持面向人人、因材施教”的三個“面向”進行剖析。

綜合以上法律明文表述,職業教育適應性可以解讀為職業教育既要適應經濟社會發展需要,也要遵循技術技能人才成長規律。從實踐邏輯上分析,職業教育以適應“社會主義市場經濟和社會發展”為邏輯起點,以遵循“技術技能人才成長規律”為邏輯進路。職業教育與經濟社會發展密不可分。一方面,職業教育適應經濟社會發展規律可以理解為適應經濟發展方式轉變、產業結構調整的需要;另一方面,職業教育遵循技術技能人才成長規律可以理解為滿足人民多樣化職業教育需求和人的全面發展要求。

由此可見,職業教育適應性具有“一個理論概念、兩重實踐內涵”的價值意蘊。“一個理論概念”,即職業教育適應性是一個科學命題;“兩重實踐內涵”,即職業教育適應性始于適應經濟社會發展需要的經濟改革實踐過程,也同步實現自身教育體系高質量發展的教育改革實踐過程。因此,解讀職業教育適應經濟社會發展需要,應該以職業教育適應性是一個科學命題為學理依據,從適應經濟社會發展和適應職業教育規律的兩重實踐內涵出發進行全面闡釋。

文章選取《中國統計年鑒(2021)》中產業發展、就業人員、職業教育相關統計數據進行數理研究,據此對職業教育適應經濟社會發展需要的現實動因和政策創新進行分析。在此基礎上,從適應經濟社會發展需要和遵循技術技能人才成長規律兩個維度出發,闡釋職業教育適應經濟社會發展的內在變革和發展進程,并指出職業教育適應經濟社會發展需要的實踐啟示。

二、職業教育適應經濟社會發展需要的現實動因和政策創新

1.職業教育適應經濟社會發展需要的現實動因。進入21世紀以來,我國經濟社會發展經歷了從“加速發展”到“又快又好發展”,后到“又好又快發展”,再到新時代“高質量發展”的轉變。2001—2020年,我國國民經濟發展迅速,產業結構實時動態不斷發展變化。與之相應的,產業結構的發展變化也帶動產業中就業人員的不斷流動。

按照三次產業劃分,2001—2020年,我國產業結構經歷了一個不斷優化的過程。第一產業總體趨勢呈現下降的特征,產業比重從2001年的50%下降至2020年的23.6%。第二產業呈現出先升后降復升的發展特征,從2001年的22.3%上升至2012年的30.4%之后,又下降至2019年的28.2%,并在2020年增長至28.7%。第三產業從2001年的27.7%增長至2020年的47.7%,一直處于上升態勢。20年間,我國產業結構經歷了從“一三二”到“三一二”再到“三二一”的發展轉變過程。同時,不同產業的就業人員數量也呈現出不同的發展變化規律。我國三大產業的就業人員總數呈現出先升后降的發展態勢,從2001年的72798萬人增長至2014年的76349萬人,隨后逐年減少至2020年的75064萬人。具體到各個產業,于第一產業而言,就業人員數量從2001年的36399萬人減少至2020年的17715萬人,一直處于下降趨勢;于第二產業而言,就業人員數量從2001年的16234萬人增長至2012年的23226萬人,隨后下降至2020年的21543萬人,呈現出先增后減的變化特征;于第三產業而言,就業人員數量從2001年的20165萬人上升至2020年的35806萬人,一直處于上升態勢。

從國民經濟產業結構演進歷程來看,產業結構從“一三二”到“三一二”再到“三二一”的動態發展變化進程客觀上需要與產業規模相適應的產業工人隊伍。從2001—2020年三次產業就業人員數量的跨界流動轉移來看,就業人員從勞動密集型產業、資源密集型產業向技術密集型產業轉移,就業人員需要掌握與產業發展層次相適應的技術技能。歷史發展證明,國民經濟規模發展、產業結構優化升級、就業人員跨界轉移都需要職業教育體系做出響應。職業教育在規模和結構上做出適應性調整,符合經濟轉型發展、產業結構變遷、就業人員流動的實踐邏輯。

2.職業教育適應經濟社會發展需要的政策創新。黨的十九大以來,黨中央、國務院推出了一系列職業教育改革發展的重大舉措。2019年的《國家職業教育改革實施方案》聚焦職業教育的“深化改革”,2020年的《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》著眼于職業教育的“提質增優”,2021年的《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》定位職業教育的“高質量發展”。三個文件層次分明、相互銜接、逐級遞進地為職業教育改革發展搭建了系統性、科學性、規范性的政策框架。

為了更加直觀地透視職業教育適應經濟社會發展需要的政策創新,文章以《普通高等學校高等職業教育專科(專業)目錄(2015年)》(以下簡稱2015版《目錄》)和《職業教育專業目錄(2021年)》(以下簡稱新版《目錄》)為例進行分析闡釋。2015版《目錄》中職業教育適應經濟社會發展需要體現在以下兩個方面:一是2015版《目錄》適應經濟社會發展需要,以產業、行業分類為主要依據進行修訂,設置了“專業方向舉例”和“主要對應職業類別”。二是2015版《目錄》遵循技術技能人才成長規律,為職業教育專科專業明確了“銜接中職專業”和“接續本科專業”。通過專業大類對應產業、專業類對應行業、專業對應職業崗位群或技術領域,將經濟社會場域的需求與職業教育場域的供給有機融合,以此提高職業教育適應性。

新版《目錄》在我國推動職業教育高質量發展的時代背景下研制出臺。新版《目錄》中職業教育適應經濟社會發展需要體現在以下三個方面:一是對接產業,對應職業,服務就業。新版《目錄》覆蓋國際產業分類中的41個工業大類和我國職業分類,立足職業教育供給側結構性改革與經濟社會發展需求側引領的有機統一,致力于實現職業教育改革與產業結構調整的互動協同。二是遵循規律,融通貫通,與時俱進。新版《目錄》遵循職業教育規律,堅持職業教育類型特征,通過專業分類和一體化設計實現職業教育貫通。對接現代產業體系,提高職業教育人才供給與新職業場景人才需求的匹配度。三是科學升級,開放包容,創新發展。新版《目錄》基于前瞻性發展理念設置數字產業相關專業,通過對專業設置的數字化升級,提升職業教育人才培養質量,適應高質量發展階段數字化轉型需求,契合未來技術技能創新發展趨勢。

通過以上研究分析可以發現,在2015版《目錄》和新版《目錄》中,職業教育適應性體現在職業教育專業建設對產業類別和職業分類的精準適應上。在構建現代職業教育體系過程中,教育主管部門會因勢利導、循序漸進地推出優化職業教育內部體系和對接經濟社會外部需求的發展政策。

三、職業教育適應經濟社會發展需要的內在變革和發展進程

進入21世紀以來,我國逐步建立起世界上最大的職業教育體系。職業教育適應經濟社會發展需要的內在變革和發展進程集中體現在中國特色職業教育制度體系的日臻完善之中,可以從職業教育學校、職業教育學生、職業教育學校專任教師的發展變化等方面進行生動直觀和翔實可信的解讀。

1.職業教育學校的發展變化。2001—2020年,我國職業教育學校總體數量減少,職業教育學校的總體數量由19273所下降至11374所。高職(專科)院校逐年增加,中等職業學校和職業初中逐年減少。20年間,我國職業教育適應經濟社會發展需要,辦學層次不斷提升,發展質量持續提高。

2.職業教育學生的發展變化。2001—2020年,職業教育人才培養發生了天翻地覆的變化,高職(專科)院校、中等職業學校、職業初中的人才培養總體規模實現了巨大的人數增長。契合國民經濟發展質量的提高和產業結構的不斷優化升級,我國職業教育技術技能人才培養質量越來越高的發展趨勢日趨明顯。

3.職業教育學校專任教師的發展變化。2001—2020年,職業教育學校專任教師數量實現了大幅度的提升,由2001年的89.9萬人增長至2020年的141.3萬人。在師資力量結構上,高職(專科)院校專任教師數量一直處于高位增長;中等職業學校專任教師數量總體上實現增長,但增長幅度不大;職業初中專任教師數量則是在一直減少。職業教育學校專任教師數量的提升主要在高職(專科)院校,這是適應高職(專科)院校擴招的必然結果。

通過對職業教育學校、職業教育學生、職業教育學校專任教師發展變化的梳理分析可以發現,2001—2020年,我國職業教育適應經濟社會發展需要,遵循技術技能人才成長規律實現了高職(專科)院校、中等職業教育學校、職業初中的科學定位和合理布局,優化了院校結構,提高了人才培養質量,擴充了師資隊伍。歷史經驗和發展實踐證明,職業教育前景無限、大有可為,必須進一步提高職業教育適應性,為促進經濟社會發展和提高國家綜合競爭力提供高素質技術技能人才支撐。

四、職業教育適應經濟社會發展需要的實踐啟示

提高職業教育適應性是一項系統性工程,需要多元行動主體的協作共為。提高職業教育適應性旨在通過廣泛的社會參與,提高利益主體服務職業教育適應經濟社會發展的行動力。政府部門、行業協會、職業院校、企業等作為職業教育的利益主體均需在合理表達發展利益訴求的基礎上,提高職業教育投入的積極性、創造性,為職業教育適應經濟社會發展需要和遵循技術技能人才成長規律提供有力支持。

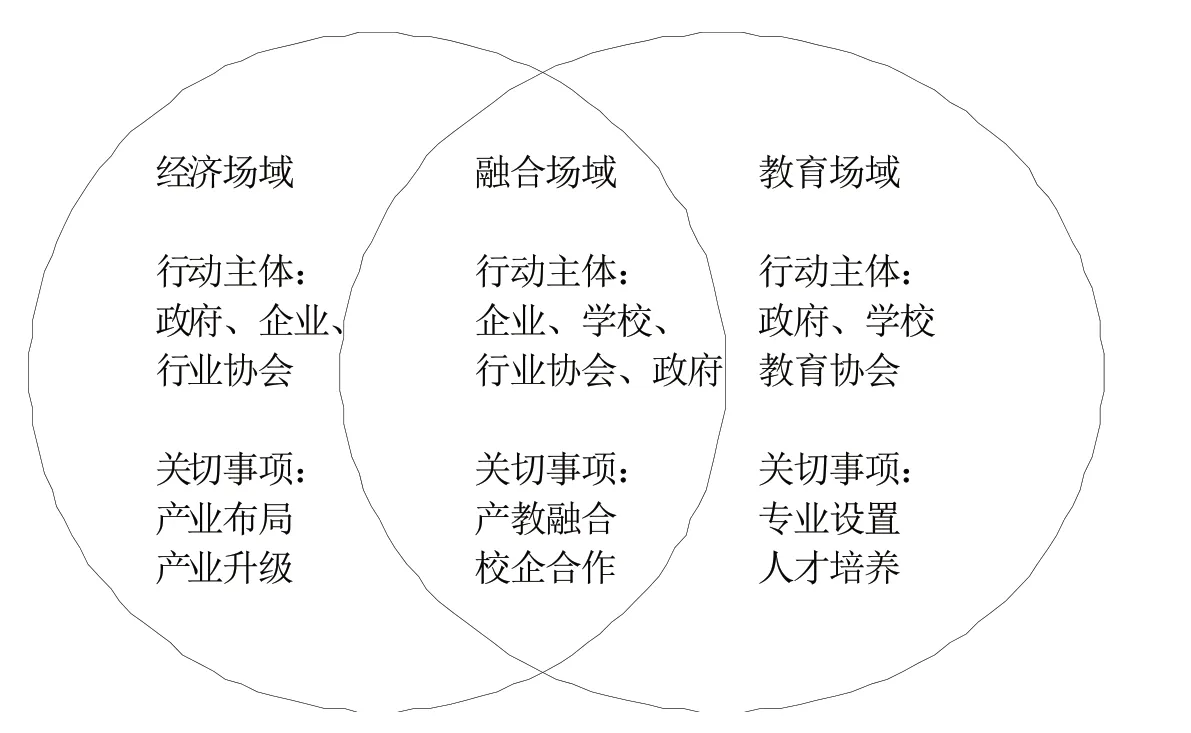

立足職業教育既適應經濟社會發展需要,又遵循技術技能人才成長規律的基本特征,從經濟場域和教育場域的交互性出發,構建增強職業教育適應性的“雙向融合適應模型”(見圖1)。立足宏觀層面加強頂層設計、中觀層面注重建章立制、微觀層面精準發力的實踐進路,根據經濟場域、教育場域、融合場域中職業教育適應性的六個重要關切事項,明確職業教育適應經濟社會發展需要的具體措施。

圖1 職業教育適應性的雙向融合適應模型

1.經濟場域內提高職業教育適應性的實踐路徑。第一,聚焦產業升級新需求,提高職業教育適應性。從時間視角分析,高質量發展必然要求產業結構實現低級形態向高級形態的轉變。堅持服務高質量發展,推進職業教育供給與經濟社會發展需求高度匹配,就必須緊緊圍繞“十四五”規劃和2035年遠景目標精準發力。在“雙循環”新發展格局下,產業優化升級和經濟結構調整客觀上要求職業教育在技術技能人才培養質量和人才隊伍結構上有相應的適配調整。這就意味著,職業教育必須圍繞現代農業、先進制造業、現代服務業、戰略性新興產業、數字產業、鄉村振興重塑職業教育體系,以適應國家戰略性發展布局和民生基礎性發展趨勢對技術技能人才的需要。政府和教育主管部門需要從頂層設計的視角出發,堅持“一盤棋思想”,將提升新時代職業教育現代化水平與建設現代化經濟體系一同謀劃,圍繞現代制造業、現代服務業、現代農業發展的產業升級進一步健全職業教育制度框架,進而引領職業教育提升服務產業轉型升級的能力。

第二,契合產業布局新趨勢,提高職業教育適應性。從空間視角分析,我國區域經濟社會發展不平衡,不同區域有著不同的產業結構。以制造業空間布局為例,2022年1月,工信部、國家發展改革委等十部門聯合發布《關于促進制造業有序轉移的指導意見》,從產業維度、區域維度對制造業的轉移做出了前瞻性的布局。制造業的空間轉移意味著技術技能人才需求的空間轉移和動態調整。因此,根據政府對區域經濟社會發展中產業布局的引導規劃,職業教育需要堅持市場導向,實現從被動跟進的“被動適應”向主動對接的“主動適應”轉變、從主動對接的“主動適應”向前瞻引領的“前瞻適應”跨越,從而進一步提高職業教育適應產業轉移的匹配度。在產業有序轉移的過程中,勞動密集型產業、技術密集型產業的轉移空間、轉移方向不盡相同。為了匹配產業轉移過程中產業鏈供應鏈的優化重構,職業教育需要創新人才鏈,緊緊圍繞產業轉移承接地區未來的產業人才需求,對人才規模、人才結構、人才層次做出超前規劃和前瞻布局,以期因地制宜、因勢利導地提高適應性。

2.教育場域內提高職業教育適應性的實踐路徑。在職業教育體系內,提升職業教育治理能力涉及職業標準體系、招生錄取、專業設置、人才培養、師資建設、就業擇業等多方面內容。然而,就提高職業教育適應性而言,職業教育治理需要特別關注專業設置和人才培養兩個重點事項。

第一,優化專業設置,提高職業教育適應性。專業設置決定人才供給,產業發展決定人才需求。從“適應經濟社會發展規律”出發,推進專業人才供給與產業人才需求精準適配的關鍵就是專業設置。因此,職業教育要以市場需求為導向,根據產業人才需求在勞動力市場的反饋對專業設置進行優化調整。一方面,立足職業教育需求側引領,地方政府和教育主管部門多措并舉引導職業教育對接現代產業體系,建立健全區域人才數據平臺,依據行業分析、企業反饋,兼顧區域協調發展,為區域職業教育協調發展、職業院校專業設置提供適應性參照,以按需供給的實踐思路提高職業教育適應性。另一方面,立足職業教育供給側改革,職業院校對標區域經濟社會發展,以服務區域經濟社會發展重點行業為導向,科學確定專業設置和專業定位,面向戰略性新興產業、生產性服務業、生活性服務業對技術技能人才的新需求,優化專業大類、專業類設置,動態調整學校專業人才招生規模,以精準匹配的實踐思路提高職業教育適應性。

第二,改革人才培養,提高職業教育適應性。服務新時代人才強國戰略,必須建立健全人才培養機制。在這個意義上,職業院校需要進一步完善人才培養機制,以提高學生職業勝任力。一方面,職業院校依據國家教學標準,將專業教學、課程建設、實習實訓標準落實到人才培養的每個環節,以嚴格的標準確保人才培養質量。同時,職業院校根據新職業教育法的要求,積極探索復合型技術技能人才培養模式改革,以1+X證書制度實現學歷證書和職業技能等級證書的相得益彰,從“一專多能”視角提高職業教育適應性。另一方面,從遵循“技術技能人才成長規律”出發,進一步完善職業教育的縱向貫通、橫向融通。立足中高本一體化設計,在職業學校教育中實現中、高、本各層次之間的縱向貫通,以職業教育的多層次技術技能人才供給適應經濟社會發展多層次的人才需求。同時,強化專業大類、專業類、專業三級分類中同類專業的橫向融通,實現專業大類、專業類通用技能和專業類特定技能的融會貫通,進而使人才培養更加適應新職業場景技術需要和新職業崗位技能需求。

3.融合場域內提高職業教育適應性的實踐路徑。第一,推進產教融合,提高職業教育適應性。在經濟場域與教育場域交織的融合場域,政府需要發揮經濟治理和教育治理的優勢,將產教融合列入地方經濟社會發展規劃,統籌推進產業升級、產業布局與職業學校教育、職業培訓。一方面,著力創新職業教育產教融合模式。政府要秉承協同共為的理念,通過建章立制凝聚產教融合資源,創新政府、學校、教育協會、行業協會、企業合力共為的“政學行企”產教融合模式,確保產教融合規范有序地推進。另一方面,有序發展職業教育產教融合組織。教育協會、產業協會等有必要通力合作,搭臺建設致力于提高技能人才培養質量與深化行業企業合作的職業教育產教融合組織(如廣東省產教融合促進會)。通過職業教育產教融合組織推動教育資源、行業企業資源形成集成效應,進而強化教育鏈與產業鏈的深度融合對接。在融合場域內,職業教育產教融合應當聚焦產業領域的勞動力市場人才需求和教育領域的技術技能人才供給,推進形成市場導向、精準對接的技術技能人才供需匹配格局。與此同時,加強職業教育產教融合有助于解決教育鏈與產業鏈之間存在的條塊分割、各自獨立、溝通脫節、信息錯位等問題,也有助于對產業優化、行業發展、企業生產、學校育人、人才培養、就業擇業之間的關鍵要素進行系統性分析,進而推出多場域適應的職業教育政策方案,實現產業結構優化調整、行業人才需求預測、技術技能人才供給的動態適應。

第二,強化校企合作,提高職業教育適應性。政府要通過加大校企合作政策供給、優化校企合作環境來推動校企全面加強深度合作,形成緊密對接產業鏈、就業鏈的校企合作機制,培育一批校企合作示范性企業和示范性學校,發揮引領帶動作用。一方面,提高職業院校參與校企合作的積極性。政府要鼓勵引導職業院校結合辦學特色和學科專業優勢,開展符合市場需求、企業生產實際的專業實踐。職業院校要積極與具備條件的企業在實習實訓、職業認知等方面開展合作。通過校企合作,貫通學生就業實習實訓和員工技術技能培訓,提升技術技能人才的職業適應能力。另一方面,提高企業參與校企合作的積極性。企業是技術技能人才發揮作用的前沿陣地,也是高水平技術技能人才成長的搖籃。政府要支持企業充分利用資本優勢和技術優勢,通過校企合作的方式履行實施職業教育的義務。企業要積極探索符合行業特點和企業生產的學徒制,根據生產發展需要設置學徒崗位,探索學歷提升和崗位技術提升的貫通機制,在學生在校職業教育和工匠在崗職業培訓的統籌推進中切實提高職業教育適應性。