地鐵對城市公共交通及居民出行的影響分析

王偉東,趙 杰,王 冕,常慶瑞

(1.青島開銳數據科技有限公司,山東青島 266000;2.西北農林科技大學資源環境學院,陜西楊凌 712100)

1 研究背景

隨著我國經濟社會的快速發展,各個城市規模都在不斷擴大[1],這對城市公共交通的承受能力提出了更高要求[2],而地鐵以其大運量、低能耗等優點能夠彌補城市快速擴張帶來的公交系統運能不足缺點[3]。截至2021年12 月31 日,我國共有50 個城市開通了城市軌道交通線路283 條,運營里程達9 192.62 km,北京、上海、廣州、成都等都已經建成了超過500 km 的龐大城市軌道交通網絡,地鐵的加入使得公共交通網絡復雜程度更高[4]。研究地鐵開通后對城市公共交通網絡通達性的影響[5],能夠為地鐵建設提供有力的理論支持,有利于政府部門科學規劃地鐵線路,改善城市公共交通可達性,為居民出行提供便利[6]。

在交通規劃領域中,城市公共交通網絡一直作為熱點課題被研究[7],近年來,可達性逐漸被用來評價公共交通網絡的功能[8]。可達性的理論最開始由Hansen 提出[9],用來描述一個點到另一個點的難易程度。當可達性被用于公共交通的研究時,能夠考慮到出行時間、出行距離及人口等指標,使得研究更具有科學性和參考性[10]。如國外學者Karner 等[11]以公交站點服務范圍為依據,對常規公交站點的布局情況以及區域可達性作出評價;Karadimas 等[12]利用GIS 路徑分析,提出了一種針對在城市網絡交通動態變化過程中進行垃圾收集的最佳路線;Brussel 等[13]研究了在不考慮居民出行需求差異的情況下哥倫比亞公交基礎服務設施的服務對象與空間可達性。近年來國內學者也開展了相關研究,如蔣陽升等[14]基于空間可達分析研究了公交線網的優化方法,提高了公共交通的服務水平;吳紅波等[15]通過GIS 網絡分析功能,研究了漢中市公交車路網可達性,為漢中市的公共交通設施建設、路網規劃等提供參考依據;裴玉龍等[16]以居民點為研究對象,分析了哈爾濱市地鐵開通后對城市公共交通網絡通達程度的影響。由此可見,地鐵的研究在經濟社會發展、城市擴張的進程中愈發重要,但目前國內外的研究大多從公共交通本身出發,研究了公共交通站點和線路的可達性及影響,小部分學者從居民角度出發,研究了居民通過公共交通方式到達其他地點的便利程度,少有學者將兩者結合起來,從公共交通和居民出行兩方面研究地鐵加入公共交通后的影響。因此,本文以青島市中心城區為研究對象,從公共交通和居民出行2 個角度出發,通過分析服務范圍、平均可達時間及加權可達時間等指標,研究地鐵開通后對青島市公共交通及居民出行的影響,旨在為城市經濟發展和地鐵后期規劃建設提供理論基礎和參考依據。

2 研究區概況

本文以青島市中心城區作為研究對象,研究范圍包含市南區、市北區、李滄區以及嶗山區部分區域(中韓街道、金家嶺街道),研究區域面積達256 km2,約占青島市總面積的2.28%。根據第七次人口普查結果,中心城區范圍內約有人口268 萬人,占全市總人口數量的26.81%,2021 年GDP 總量約為3 880 億元,占全市經濟總量的27.49%[17]。

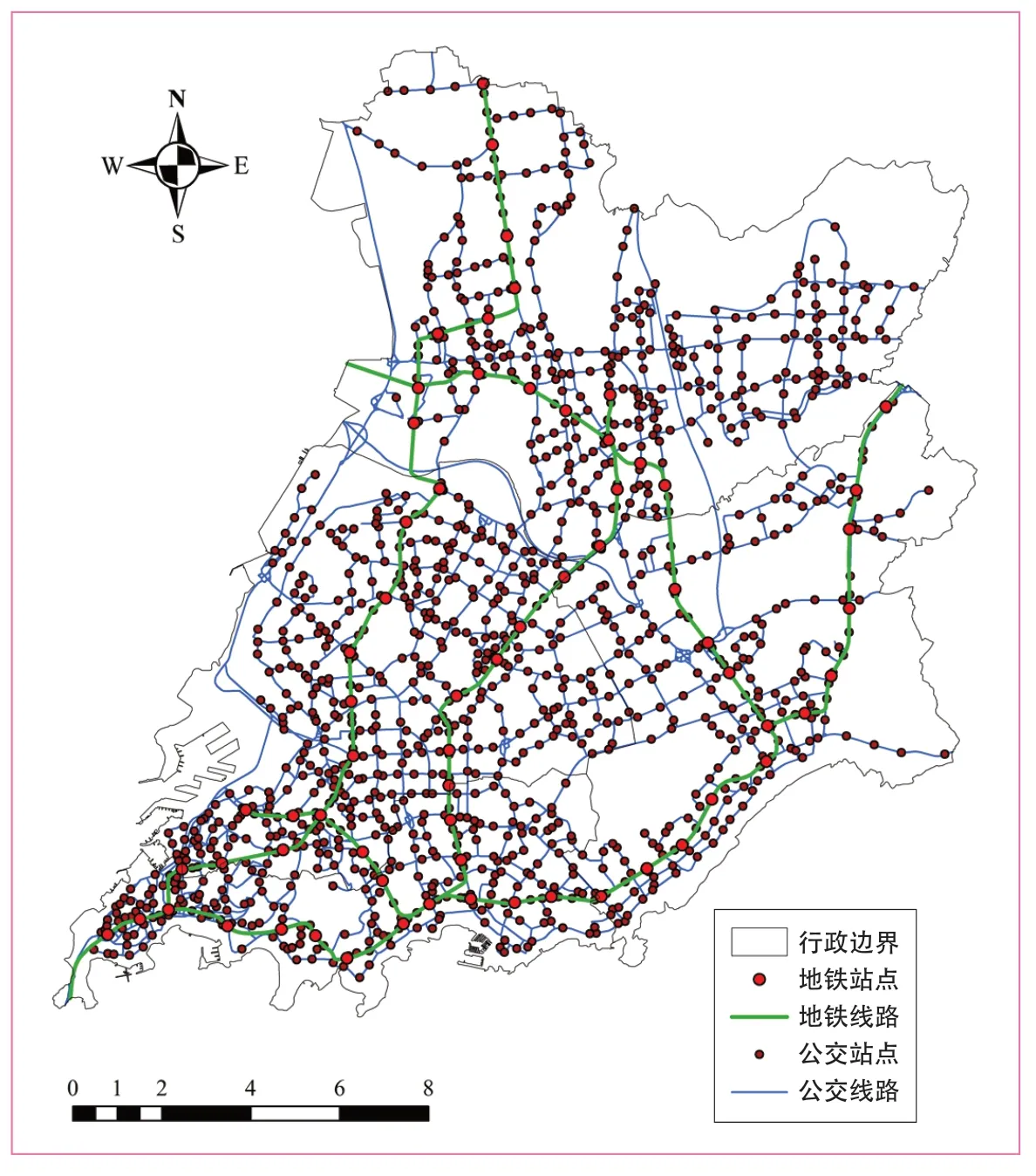

自2015 年12 月青島地鐵3 號線北段開通運營至今,青島市已開通地鐵運營線路6 條,總里程達到284 km。2021 年9 月,中華人民共和國國家發展和改革委員會批復《青島市城市軌道交通第三期建設規劃(2021-2026 年)》,未來將形成503 km 的地鐵網絡[18]。據百度、高德及公交公司提供的信息統計,截至2021 年底,青島市中心城區范圍運行地鐵線路5 條,包含1號線(部分)、2 號線、3 號線、8 號線(部分)和11 號線(部分),運營里程共計86.77 km,地鐵站點共設66 座,其中換乘站6 座。中心城區共涉及公交線路494 條,公交站點數量1 216 個(包含同名站點)。青島市公共交通系統形成以地鐵、公交常規線、旅游觀光線、區間線等組成的多層次網絡體系,如圖1 所示。

圖1 青島市中心城區公共交通網絡圖(單位:km)

3 研究方法

3.1 復雜模型構建

在城市公交體系中,由于公交線路和站點是通過一定原則相互連接的,因此可以將整個公交體系抽象理解為一個復雜網絡。目前,城市交通網絡模型的構建方法主要有3 種,分別為Space-C 網絡、Space-P 網絡和Space-L 網絡。Space-C 網絡即公交線路網絡,將換乘公交線路抽象為節點,有相同停靠的站點則進行連接;Space-P 網絡即公交換乘網絡,將換乘站點抽象為節點,連接共同停靠的線路;Space-L 網絡即公交停靠站點網絡,將公交線路停靠站點作為節點,連接同一交通線路上相鄰的兩個站點,該方法構建的模型便于理解每條公交線路的具體運行軌跡[19],因此,本文利用復雜網絡的Space-L 方法構建青島市中心城區公共交通網絡。

3.2 評價指標選取

3.2.1 服務范圍

服務范圍是指在一定范圍內居民能夠享受到公共交通的服務,主要包括站點服務范圍和居民出行范圍。站點服務范圍通常是以公共交通的站點為核心,以居民愿意步行至站點的最大距離為半徑計算服務范圍,已有研究表明,居民愿意步行至公交和地鐵站點的最大距離分別為400 m 和750 m[20-22],因此本文設定的公交和地鐵站點的服務半徑分別為400 m 和750 m。居民出行范圍是以居民點為核心,乘坐公共交通工具10 min 能夠到達的最遠距離作為居民出行范圍。

3.2.2 平均可達時間

可達性時間包含站點可達性時間和居民點可達性時間。站點可達性時間是指任一公交站點到達其他所有公交站點的最短時間的平均值,也被稱為站點的平均可達時間,用于衡量該公交站點的可達性;居民點可達性同樣是指居民點到達其他所有居民點的最短時間的平均值。具體計算公式如下:

式(1)中,Ai為站點(居民點)i的可達性;n為站點(居民點)總數;tij為站點(居民點)i、j之間所花費的時間。結合青島市的實際交通情況,設定公交和地鐵的行駛速度分別為20 km/h 和40 km/h,依次計算站點(居民點)之間所需要的時間。

3.2.3 加權可達時間

語體從實質上來說是交際目的和語法結構以及語言手段的結合體,接下來本文將著重從句型層面來討論敘事語體和描寫語體的差異。

公共交通路網的建設離不開經濟社會的影響,本研究加入加權可達時間,將區域間的實際聯系考慮其中,公式如下:

式(2)中,Ai為街道i的加權可達時間;Tij為街道i到其他街道的最短可達時間;Mj為出行權重,通常采用GDP、人口等指標表示,本研究采用街道人口數據。

3.3 公平性指標選取

變異系數通常用來描述一組數據的離散程度。本文通過計算變異系數研究地鐵開通前后各街道可達性公平程度,其公式如下:

式(3)中,CV為街道i變異系數;σr為可達性Ai的標準差;Pi為街道i的人口規模權重。CV值的增加代表城市區域間可達性差異逐漸增大,空間極化較強;CV值的降低代表城市間可達性差異逐漸減小,空間擴散較強。

4 研究結果

4.1 對服務范圍的影響

4.1.1 站點服務范圍

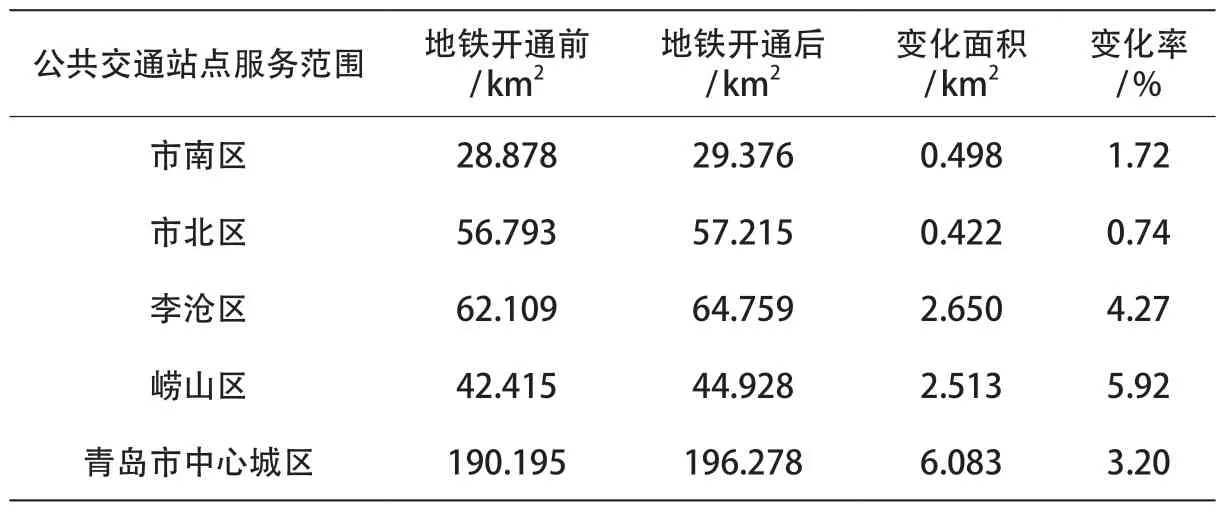

地鐵線路和站點的加入對于已具備完善公交體系的區域而言所帶來的影響是有限的,特別是對于一些城市的主城區來說,公交系統非常完善,盡管地鐵具有更大的服務半徑,但并不一定能夠擴大公共交通站點的服務范圍。表 1 為青島市中心城區公共交通站點服務范圍變化情況,由表可知,截至2021 年底,青島市中心城區的公共交通站點服務范圍為190.195 km2,將地鐵加入到公共交通體系中,服務范圍增至196.278 km2,僅提高了3.2%。分區域來看,服務范圍變化最大的是嶗山區,面積從42.415 km2增至44.928 km2,增幅5.92%;變化最小的是市北區,僅增加0.422 km2,提高0.74%。由此可見,地鐵的加入主要對城區外圍區域影響較大,如李滄區和嶗山區,對于中心城區公共交通較為發達的區域影響較小,如市南區和市北區。

表1 青島市中心城區公共交通站點服務范圍變化

4.1.2 居民點出行范圍

圖2 地鐵開通前后某居民點出行范圍變化(單位:km)

4.2 對可達性時間的影響

4.2.1 站點平均可達時間

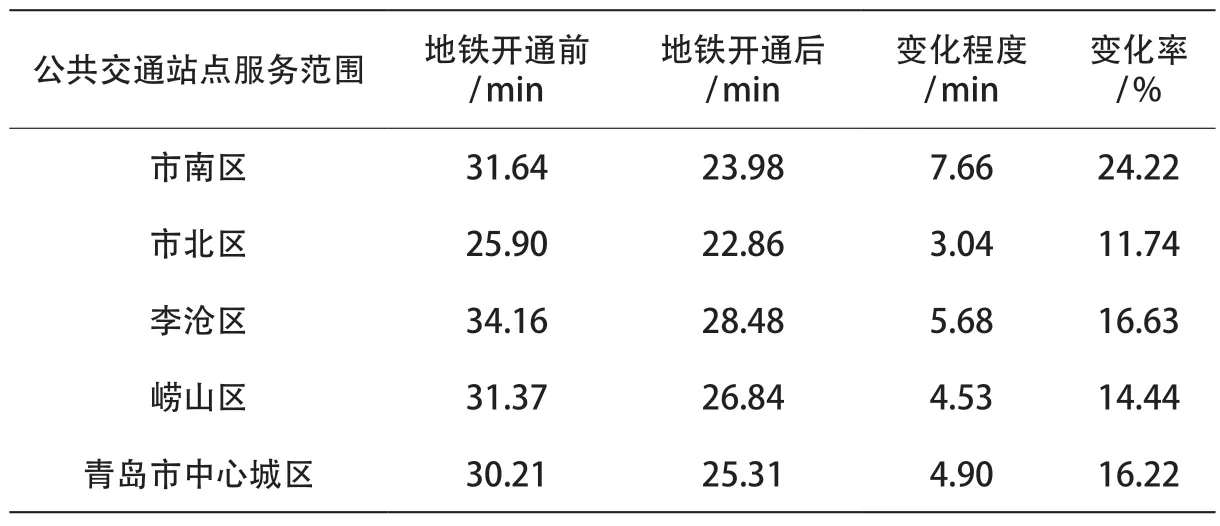

青島市中心城區公共交通平均可達時間變化如表2 所示,由表可知,地鐵網絡加入后提高了青島市及各區公共交通網絡的可達性。整個中心城區站點平均可達時間由30.21 min 降低至25.31 min,平均降低4.9 min,可達性變化率為16.22%。分區域來看,變化最大的是市南區,由31.64 min 減少為23.98 min,平均減少7.66 min,其次為李滄區,減少5.68 min,可達性變化率分別為24.22%和16.63%,均高于青島市中心城區平均水平;變化較小的是嶗山區和市北區,分別減少4.53 min 和3.04 min,變化率為14.44%和11.74%。

表2 青島市中心城區公共交通平均可達時間變化

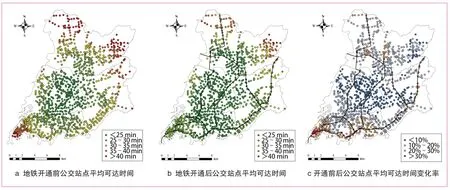

地鐵開通前后對公交站點可達性的影響如圖3 所示,由圖可知,地鐵線路開通之前,青島市中心城區的公交可達性主要以地理中心市北區為核心的“圈層”結構,平均可達時間由中心向四周遞減,平均可達時間在30 min 之內的站點有666 個;地鐵開通后,平均可達時間在30 min 之內的站點數量增至1 114 個,提高了67.27%,“核心圈層”明顯擴大。此外,地鐵沿線站點可達性明顯增強,打破了這種圈層結構,形成了“圈層 +廊道”的格局。

從變化率來看,所有站點可達時間的平均變化率為15.15%,變化程度由內向外遞增,其中位于李滄區的滄海路公交站變化率最大,達到36.15%;而變化最大的區域為市南區,平均降低23.26%,這主要得益于地鐵2 號、3 號線自東向西穿過整個市南區,1 號線也途經團島、青島火車站和中山路商圈等區域,沿線公交站點的平均可達時間降幅明顯;其次,降幅較大的是李滄區和嶗山區,變化率分別為15.91%和13.65%,通過圖3 可以發現,李滄區1 號、3 號線沿線以及嶗山區11 號線沿線站點變化率均在20%以上,形成明顯的“廊道”;市北區變化率最小,僅有10.94%。

圖3 地鐵開通前后對公交站點可達性的影響

4.2.2 居民出行時間

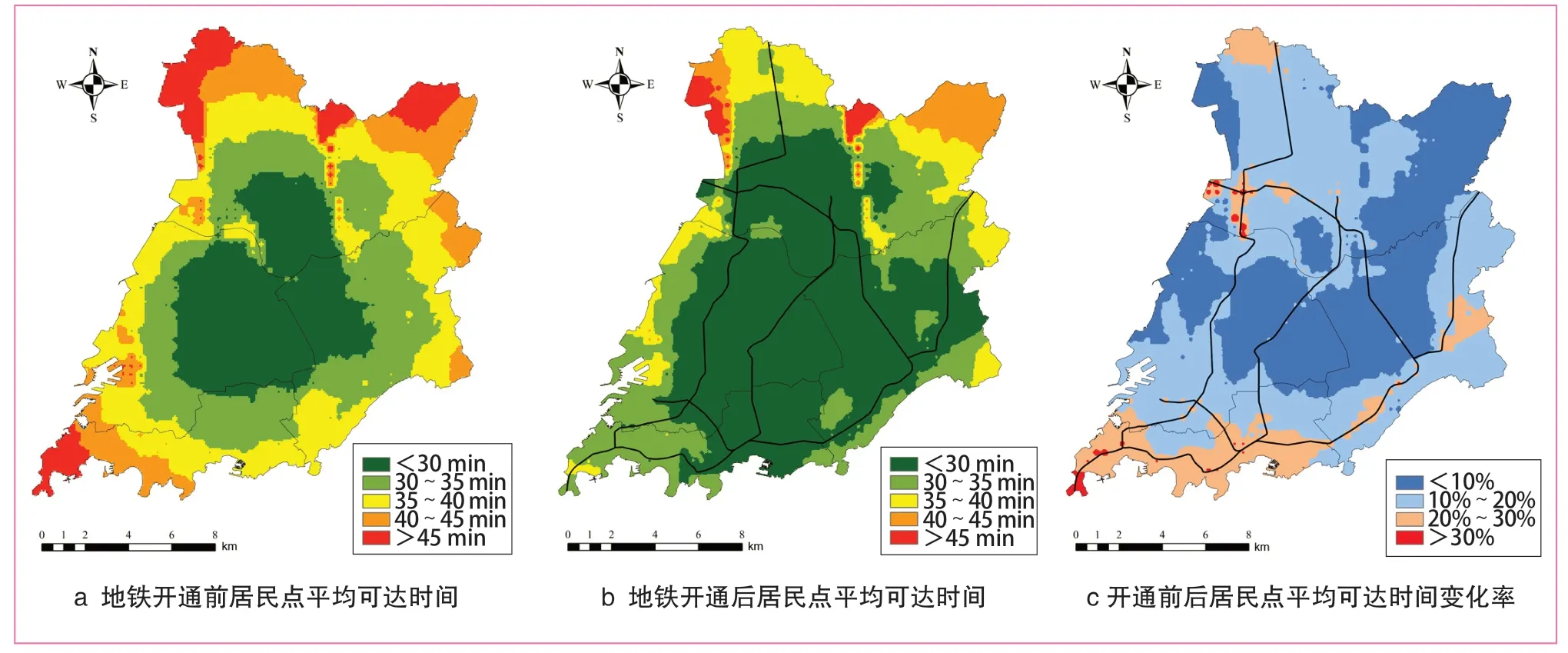

通過網絡分析計算得到1 547 個居民點到其他居民點的平均可達時間,再利用Arcgis 10.5 軟件的反距離權重插值(IDW)工具進行空間插值得到整個中心城區范圍的居民出行時間圖。地鐵開通前后對居民點平均可達時間的影響如圖4 所示,由圖可知,地鐵未加入公共交通之前,居民平均出行時間與公交站點可達時間的變化趨勢基本一致,都是形成以地理中心為核心的“圈層”結構,由核心區域向四周出行時間遞增,僅中心區域的居民出行時間在30 min 之內,團島、樓山、世博園等區域出行時間超過45 min;地鐵加入后,整個中心城區居民出行的平均時間由34.86 min降低至30.39 min,平均減少4.47 min,“30 min 圈層”范圍擴大至市南、嶗山以及李滄中北部,尤其是地鐵2 號、3 號線沿海的“石老人浴場站—青島站”沿線,平均減少10 min;對于團島、樓山區域,由于1 號線的開通,平均出行時間由45 min 縮減至35 min 之內。總體上,在地鐵開通后居民出行時間的空間結構仍是“圈層”結構。

圖4 地鐵開通前后對居民點平均可達時間的影響

通過變化率來看,變化幅度較小的區域主要集中在中心城區的核心區域、膠州灣東岸以及李滄東部的世博園區域。地鐵的加入對核心區域影響較小,而膠州灣東岸及世博園區域則由于沒有地鐵線路的加入致使居民出行時間變化不大。變化率超過30%的區域主要集中在市南區沿海附近,表明地鐵的加入對周邊居民的出行有明顯改善。

4.3 對街道公平程度的影響

計算青島市中心城區的46 個街道的加權可達時間,并根據時間依次分為高可達區、次高可達區、中度可達區、次低可達區和低可達區5 個區域。地鐵開通前后對各街道加權可達時間的影響如圖5 所示,由圖可知,地鐵開通前高可達區域主要集中在市北區,占總數86%,次高、中度、次低可達區依次由中心向四周分布,低可達區為市南區八大峽街道、李滄區的樓山街道、湘潭路街道和世園街道,時間均超過40 min;地鐵開通后,高可達區域由核心區域向南北延伸,街道數量也由15 個增至27 個,占比達到58%;中度可達以上街道占比超過93%;李滄區湘潭路街道、世園街道升級為次低可達區,樓山街道仍為低可達區。

圖5 地鐵開通前后對各街道加權可達時間的影響

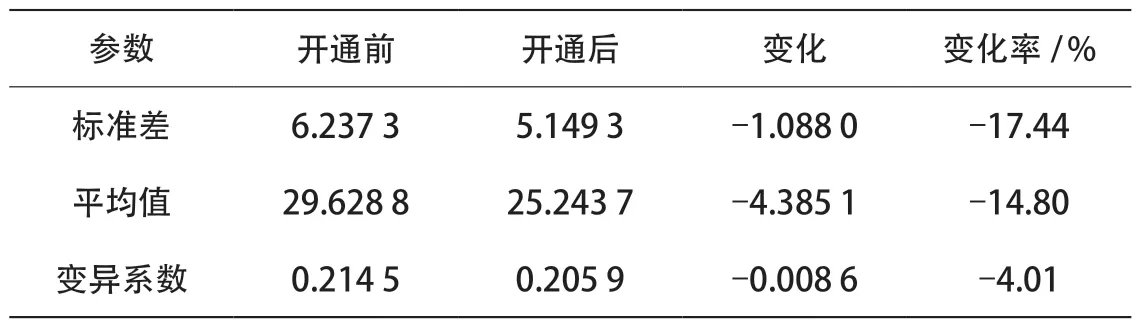

地鐵開通前,各街道的平均加權出行時間為29.63 min,均值線以上的街道有26 個,超過50%;地鐵開通后,各街道平均加權出行時間降低為25.24 min,降幅達14.82%,變化率較大的街道主要集中在市南區,其中八大峽、云南路、中山路、八大關以及市北區寧夏路街道變化率超過25%,其他街道變化率在空間上呈現中間低、南北高的特點。

地鐵開通前后各街道變異系數變化如表3 所示,由表可知,地鐵開通后中心城區各街道可達時間的標準差由6.237 3 減少至5.149 3,表明數據離散程度降低,即各街道加權可達時間之間的差距減小;各街道變異系數由0.214 5 減少至0.205 9,表明青島市中心城區各個街道可達性差異降低,地鐵的開通促使交通網絡的空間擴散增強。

表3 地鐵開通前后各街道變異系數變化

5 結語

本文以青島市中心城區為研究對象,通過分析服務范圍、平均可達時間及加權可達時間等指標,研究青島地鐵開通后對城市公共交通及居民出行的影響,得出以下結論:地鐵的開通對公共交通站點服務范圍影響不大,但對居民出行范圍有明顯擴大;地鐵能夠明顯提高城市公共交通網絡的可達性,并且打破傳統的“圈層”結構,形成“圈層+廊道”的新模式;地鐵的開通更加方便居民出行,而且能夠減少不同街道可達性上的差異。

本研究是關于地鐵對城市公共交通可達性影響的初步嘗試,僅從地鐵網絡、城市公交網絡進行討論,未能考慮到堵車、換乘等現實因素的影響,也未結合居民的實際出行需求進行分析,后續的研究會進一步考慮城市擴張、居民活動、經濟發展等因素。此外,雖然本研究從居民點和街道2 個層面分析了地鐵對居民出行的影響,但部分街道范圍過大,后續的研究會考慮加入社區層次進行分析,以期獲得更加準確的研究成果。