社會網絡對家庭消費影響的實證研究

丁超勛 胡偉彪 常曦婷 崔紹宇 毛 霞 桑濮京

(河南科技大學,河南 洛陽 471023)

一、引言

在國民經濟由高速增長轉向高質量發展的背景下,黨的十九屆五中全會強調“全面促進消費”“開拓城多消費市場”,增強消費對經濟增長的基礎性作用,擴大城鄉居民消費需求顯得尤其重要。盡管2021年我國最終消費率接近55%,但與發達國家(70%-80%)相比,其對經濟増長的貢獻率仍有較大提升空間。在暢通國內大循環需求下,當前消費政策體系尚難以有效支撐居民消費能力提升和預期改善。所以更加深入的研究家庭消費行為可以為建立合適的消費政策體系提供理論依據。家庭消費是居民消費的主要表現形式。現有對家庭消費行為的研究大多遵循傳統經濟學的研究范式,通常假定經濟主體彼此間的交往不會影響經濟績效。而經濟社會學理論認為,社會網絡是家庭的重要社會資本,消費行為是嵌入在一定的社會結構和社會網絡之中的,社會網絡因素必然對消費行為產生影響,這在注重人情和關系的中國家庭更加明顯,但如何影響、影響機制是什么卻沒有很好地回答。為此,本文將探討社會網絡的家庭消費影響機制。

二、文獻回顧

社會網絡是指居民消費所擁有的社會聯系和社會關系構成的網絡系統。社會網絡對家庭的消費具有一定的影響,家庭通過依靠親朋好友、鄉村網絡能夠緩沖流動性約束和收入不確定所帶來的風險進而維持消費(Udry,1994; Deaton,1995; Ambrus et al.,2014;李濤、朱銘來, 2017;楊陽等,2018)。穩定的社會融入可以促進居民家庭消費(李樹、于文超,2020; 田子方,2020),人情支出對家庭消費也存在擠入和擠出效應(杭斌,2015; 劉玉飛等,2020)。社會網絡對居民消費行為的影響是不確定的,影響機制尚不明確。

家庭消費行為影響因素研究:影響消費的最重要因素是收入,這是現代消費理論的共識,凱恩斯、杜森貝利、莫迪利安尼和弗里德曼的研究都將收入作為最重要的影響因素。李銳(2004)和溫濤(2013)的研究也將收入作為影響消費的核心變量。影響我國家庭消費行為的因素有醫療保險(甘犁等,2010)、金融資產(易行健,2020)等。家庭消費行為影響因素研究的視角漸多,但缺乏從社會交往和關系網絡層面的深入考察。

國內外學者對居民家庭消費影響因素的研究側重于對某些宏觀或微觀變量的實證研究,沒有重視社會網絡因素對家庭消費的影響。社會網絡作為居民家庭的重要社會資本,其對居民收入、就業、借貸和創業等經濟行為的影響機制已漸明朗,為本文的研究提供了理論基礎。基于此,本文試圖從社會網絡角度分析家庭消費,以期掌握社會網絡對居民家庭消費的影響效應和作用機制,為優化家庭消費行為決策和促進家庭消費擴大提供對策建議。

三、我國居民家庭消費的現狀

消費規模方面。改革開放以來,我國居民消費規模持續擴大,從1878年的1759億元上升到2020年的383176億元,40多年來增長220倍多。消費水平方面:我國居民消費水平逐步提高,從1978年的184元上升到2020年的27438元,漲幅近150倍。消費結構方面:以食品支出為例,1980年其占全部生活消費品支出的比重為61.78%,而2020年下降為30.00%,食品等生存型消費占比的降低(恩格爾系數下降)表明了我國居民消費結構日益完善。同時,交通和通信消費,醫療保健等發展型消費支出和文化娛樂消費等享受型消費支出比例的提高,也進一步說明了我國居民消費結構的優化。

然而,我國居民消費對經濟增長的貢獻與國際水平相比仍然較低,從1978年到2020年,最終消費率由61.9%下降到54.3%,呈下降趨勢。最終消費對經濟增長的貢獻率年度波動較大,2020年由于疫情原因,消費萎縮,對經濟增長的貢獻是-22%,動力嚴重不足。消費結構有所優化,教育、文化娛樂等發展型消費比例有所上升,但食品支出仍然占比較高,消費結構有待進一步升級。

四、模型構建與變量選取

1.模型構建

本文構建的多元回歸模型如下:

該式中,Consuicj為j省份c家庭的消費量,SNicj為社會網絡,Xicj為控制變量,INSicj為工具變量,εicj為誤差項。β0為截距,β1、β2、β3分別為自變量的系數。

2.數據來源

本文采用西南財經大學開展的中國家庭金融調查 (China Household Finance Survey,CHFS) 2017年的數據。2017年CHFS數據樣本涵蓋全國29個省(自治區,直轄市),355個區縣,1428個社區,共計40011個家庭,并從人口統計學特征、資產與負債、保險與保障、支出與收入以及金融知識五大方面刻畫我國居民家庭金融和消費的基本情況。

3.變量說明

(1)被解釋變量:家庭總消費

本文將其家庭總消費以及其各分類型消費作為模型中的被解釋變量,家庭總消費包括:食品消費、衣著消費、居住消費、家庭設備服務消費、醫療保健消費、交通通信消費、教育文娛消費等。

(2)社會網絡

社會網絡是一種家庭通過與其他個人或家庭相互聯系來獲取稀缺資源的網絡。一些文獻通過醫院、學校和政府部門的親友總數來衡量家庭社交網絡。一些文獻使用其他指標來衡量家庭社交網絡。由于CHFS數據不涉及社區互動,但存在禮物收入和支出等社會交往數據信息。因此,借鑒楊陽等(2018)的做法,本文選擇禮金支出作為社會網絡的替代變量,其等于節假日和紅白喜事方面的現金或非現金收支總和。

(3)控制變量

控制變量分為戶主特征變量、家庭特征變量等。戶主特征變量包括戶主的性別、年齡、是否工作、是否為黨員、文化程度、婚姻狀況等。家庭特征變量包括家庭規模、家庭總收入變量。

(4)工具變量

因為社會網絡的代理變量禮金支出可能會影響家庭消費,存在內生性。所以,參考魏昭等(2018)的方法,用父母的社會地位作為社會網絡的工具變量進行估計。父母的社會地位與社會網絡非常相關,另外,父母的社會地位與家庭的消費沒有直接的關系,滿足嚴格外生性。

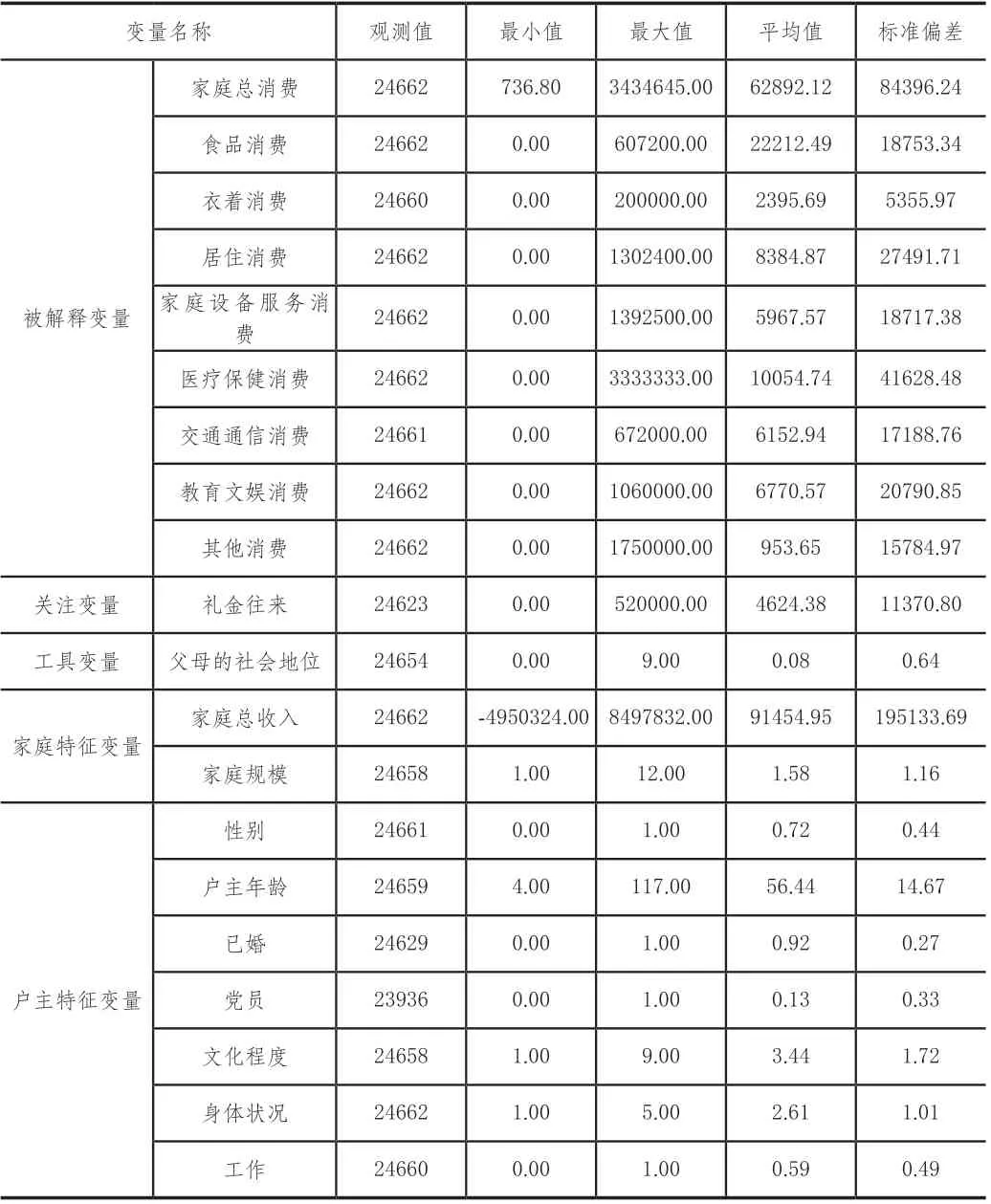

表1詳細給出了變量的描述性統計。

表1 變量原始數據描述性統計表

五、實證檢驗及結果

本文首先探究的是社會網絡對家庭總消費的影響,其次對不同消費類型的影響,然后出于穩健性考慮,對模型分別采用替換核心變量,改變樣本容量兩種方法分別對模型進行穩健性檢驗。本課題采用SPSS統計軟件處理數據,首先進行基準回歸得到結果,然后加入工具變量,進行基于工具變量的二階段最小二乘法回歸。由于兩階段最小二乘法與普通基準回歸結果基本一致,所以本文主要報告兩階段最小二乘法的結果進行分析。

1.社會網絡與家庭總消費

表2第2列給出了社會網絡對家庭總消費的影響系數,考慮到社會網絡可能存在的內生性,引入工具變量(父母的社會地位)進行了估計。在進行工具變量估計前進行了弱工具變量檢驗,F值的結果符合要求。

表2 模型2LSL估計結果

首先,對關注變量社會網絡進行分析,其代理變量禮金往來的系數為0.105,意味著禮金往來每增加1%,家庭總消費增加0.105%。這就意味著禮金往來越多,家庭進行的消費性支出也越多。

家庭規模對家庭消費具有顯著的正向影響,家庭成員越多,家庭總的消費越多。另外,家庭總收入也對家庭消費有著促進作用,家庭總收入每增加1%,家庭總消費增加0.37%,結論與現有文獻基本一致,其對消費的影響最大。戶主的文化程度對家庭消費也有顯著的正向影響,文化程度越高,收入越多,進而促進消費。戶主的性別、年齡對家庭總消費的影響為負。

篇幅所限,估計結果僅僅報告模型中自變量的系數。

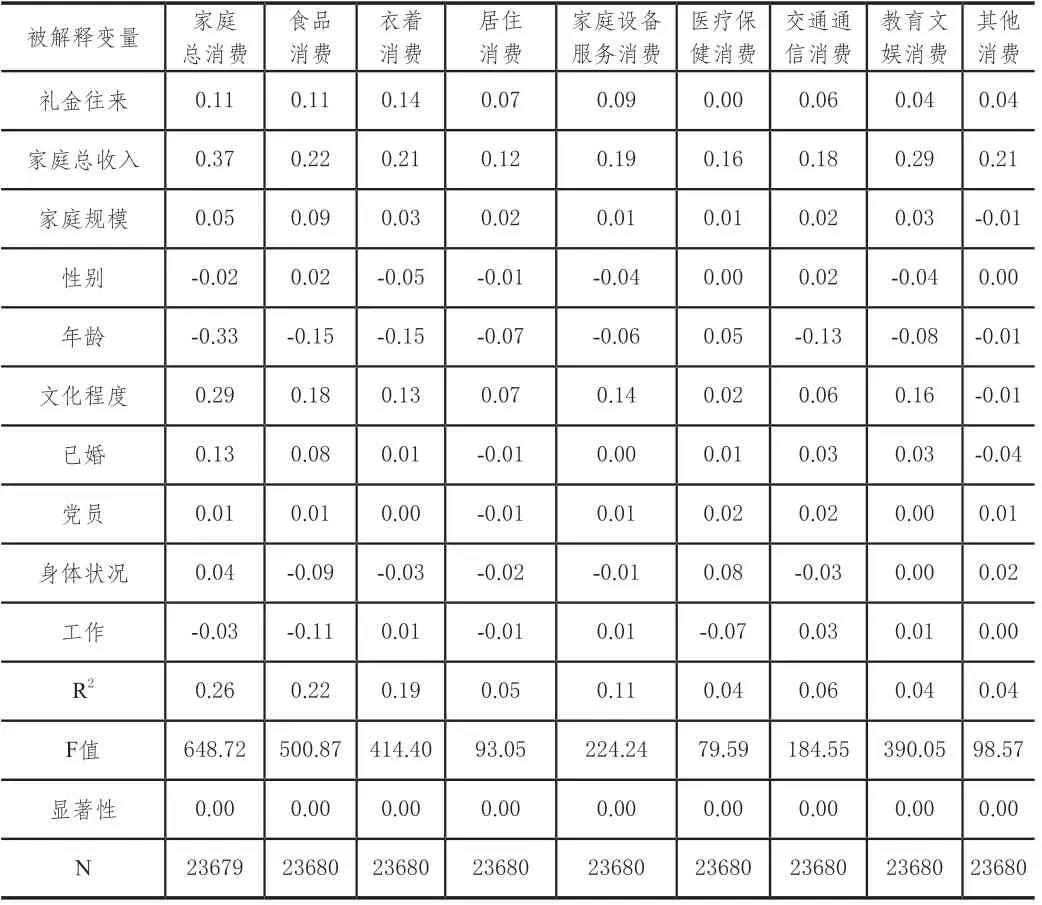

2.社會網絡與消費結構

社會網絡對家庭不同類型的消費存在著異質性影響。表3給出了社會網絡對家庭不同類型消費影響的2SLS估計結果。可以看出,社會網絡對家庭不同類型的消費均有顯著影響,但是影響程度不同。社會網絡對家庭消費中食品消費和衣著消費影響較大,系數分別是0.11和0.14,影響較小的是醫療保健消費。

從家庭特征來看,家庭總收入對家庭食品消費、衣著消費等消費類型的影響較為顯著。家庭規模對其他消費具有負向抑制作用,對其它類型的消費均具有正向促進作用。

從戶主特征來看,戶主男性除對食品消費、交通通信消費以及其他消費有顯著的正向影響外,對其他的消費類型都具有顯著的負向影響。戶主年齡僅對醫療保健消費具有正向影響。戶主的文化程度除對其他消費有負向作用,對其他類型的消費都具有顯著的正向影響。戶主已婚僅對居住消費和其他消費具有負向影響。戶主的身體狀況對醫療保健消費具有顯著的正向促進作用。戶主是黨員對家庭所有類型的消費均沒有顯著影響。戶主有工作對家庭食品消費有顯著的負向作用。

3.穩健性檢驗

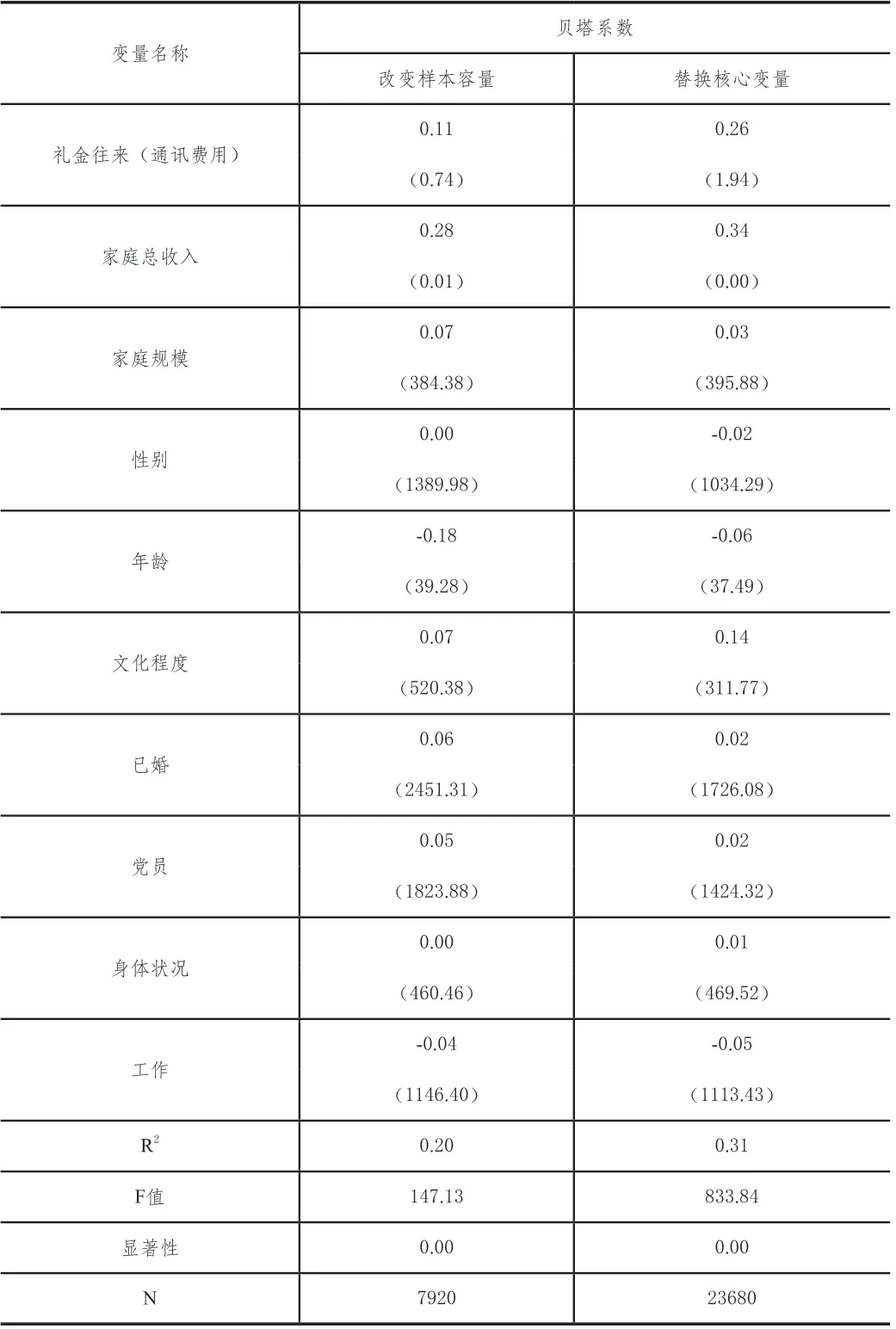

進行穩健性檢驗有多種方法,本文采用改變樣本容量和替換核心變量法。首先是改變樣本容量法,在所有家庭中,只選取農村家庭,估計結果如表3所示。通過縮小樣本的處理,社會網絡對家庭消費的影響系數變大,但社會網絡消費效應依然在5%的水平上顯著為正,且“家庭總收入”的系數最大,說明改變樣本容量后的結果依然穩健。

采用替換核心變量法進行穩健性檢驗。穩健性檢驗的結果如表3所示。由于社會網絡具有復雜性,采用“禮金往來”測度社會網絡的做法可能存在一定程度的偏差,因此,本文選用“通訊費用”作為社會網絡新的替代變量。從表3第3列所示的結果來看,“通訊費用”的系數在5%的水平上顯著為正,并且系數比“禮金往來” 大,同時“家庭總收入”的系數最大,因此驗證了社會網絡對居民消費影響效應的穩健性。

表3 穩健性檢驗結果

六、研究結論

通過對社會網絡和家庭消費的研究,我們不難得出結論:其一,社會網絡(禮金往來)與居民家庭消費存在相關關系,隨著社會網絡的擴大,居民家庭總消費水平也將得到顯著提高。其二,分類型來看,社會網絡對食品消費、衣著消費、居住消費、家庭設備服務消費、醫療保健、交通通信、教育文娛等類型的消費均有正向的影響。其三,從家庭特征來看,家庭收入和家庭規模對家庭消費都有正向的影響。除去其他消費以外,家庭規模對對各種消費類型均具有正向促進作用;從戶主特征來看,戶主的性別、年齡、是否工作、文化程度、婚姻狀況等都會對家庭的消費結構造成一定程度的影響。改變樣本容量和替換核心變量之后,模型得到的結論依然穩健。總體來看,社會網絡對家庭消費具有正向促進作用,對不同類型的消費也都有顯著的正向影響。

七、促進家庭消費的對策建議

1.積極引導居民維系和擴大家庭社會網絡

重視社會網絡對家庭消費的影響,營造全社會和諧相處、互幫互助的良好氛圍。政府部門要積極創造條件,為居民和諧關系建設貢獻力量。社區工作者應該建立關聯更加緊密的鄰里社會關系,促進居民之間的人際交往,增進居民之間的感情。

2.健全交通和信息基礎設施,為維系社會網絡提供技術和現實基礎

應積極完善基礎設施,搭建社交平臺,拓寬交流渠道。一方面,加大對交通基礎設施的投入,改善交通條件;另一方面,大力提高農村地區信息基礎設施的建設和信息終端普及率,鼓勵和支持運營商為農村用戶提供質優價廉的通訊服務,促進信息交流。

3.提高居民收入并健全社會保障制度,為家庭消費擴大奠定基礎

研究結論顯示出收入依然是影響消費的最直接因素,社會保障的完善也會影響家庭消費,所以提高居民收入尤其是農村居民的收入將有效促進消費增長。在市場化和人口流動對傳統家族社會網絡的沖擊加大的情況下,應繼續加強社會保險、醫療保險和最低生活保障等社會保障制度的建設,提振居民消費的信心。