敬一堂:江南傳統民居適應性改造案例探究

■ 薛 天 XUE Tian 陳 易 CHEN Yi

0 引言

坐落于上海老城廂內豫園東側的敬一堂,是上海地區第一座真正意義上的公共天主教堂,故被當地人稱之為“老堂”,它也是上海現存最早將中國傳統民居適應性改造成為教堂的建筑。作為珍貴的文化遺產,其不僅在東西方文化交流史上具有重要意義,也是研究明清時期江南傳統民居適應性改造的典型案例。本文結合史料考據與實地測繪,著重考察明朝末年來華耶穌會士將民居“世春堂”改造為“敬一堂”的歷史,分析總結在改造過程中所運用的設計手法及特征。

1 歷史背景

1.1 敬一堂的前身:世春堂

敬一堂的前身為世春堂,其建造年代可追溯至明朝末年。明末清初學者上海縣人葉夢珠在其著作《閱世編》[1]中,對17 世紀上海地區的風土進行了非常詳實的記錄,其第10卷對上海的名邸名園進行了盤點,其中就包含了對世春堂的介紹。這座宅邸原屬潘允端所有,潘氏作為地方望族,是滬上名園“豫園”的締造者,府邸規模宏大,建造不吝成本,精巧華麗。至天啟、崇禎年間,潘氏始衰落,遂將產業售與明末著名劇作家范文若。崇禎十一年(1638 年),范家遭遇變故,樓遭毀。

1.2 敬一堂的歷史變遷

敬一堂是上海最早的天主教堂,它的建成離不開那些來滬傳教的耶穌會士。耶穌會來滬開教的契機源于明末徐光啟。根據《徐家匯藏書樓明清天主教文獻續編》第13 卷中收錄的《敬一堂志》[2]記載,明萬歷三十六年(1608 年),徐光啟在回鄉守孝之際與耶穌會士郭仰鳳(Lazzaro Cattaneo)、黎 寗 石(Pedro Ribeiro)交談契合,便邀請其前往上海講道,當年就在徐氏舊居的西側建立了上海地區第一座耶穌會住院。這便是天主教進入上海的第一座宗教建筑,盡管從規模而言,很難稱其為一座真正意義的教堂,但就像耶穌會在其他地方建立的早期住院那樣,最初承擔起基本宗教功能的就是這些略顯簡陋的講堂。

崇禎十年(1637 年),潘國光赴上海負責教務,當時的教堂規模已經無法滿足使用需求。明崇禎十三年(1640 年),在徐光啟孫女瑪爾第納的資助下,潘國光購得潘氏故居“世春堂”,將其改建為耶穌會圣堂,并更名為“敬一堂”。這一切都被時任松江府推官的李瑞和記載于《上海縣志》內。[2]

根據葉夢珠[1]所述,清初的敬一堂在耶穌會士的主持下不僅免遭兵亂安然無恙,甚至還得到一定程度的擴建。然而,隨著清雍正年間開始全面禁教,敬一堂于1730 年被籍沒并改為關帝廟,旁側的觀星臺址也于1748 年被改為“申江書院”(敬業書院前身),直至咸豐十一年(1861年)才歸還天主教會[3]。20 世紀50年代,敬一堂被改為梧桐路小學;后經過多次學校撤并,由福佑路第一小學(分部)使用。

2 敬一堂現狀及歷史文獻比照

天主教士羅類思曾對1840 年的敬一堂進行描述:“它仍存于上海,保存完好。也許與見習修士有關,這座教堂有一個歐洲樣式的修道院回廊(cloister),有幾座歐洲傳教士的墓及中文墓碑。教堂圣堂很小,內部是三殿式的(three naves),后方有一石砌圣壇,并有耶穌會會徽。”[4]盡管當時的敬一堂已經被改造為關帝廟有百年之久,但其結構和部分細節并未經過重大改動。

實地調研發現,現存大堂的結構與細節同羅類思的描述相符。換言之,現存結構在很大程度上反映了17—18 世紀耶穌會改造的結果。故此,結合實地調研、測繪及歷史文獻的考據,可對“敬一堂”適應性改造的過程及設計手法進行梳理分析。

文獻[2]對所屬敬一堂的房屋有較為詳細的記載,對建筑歷經修繕過程中屋宇的增添、改建及相應開銷都列出了相應的細目。其先后收錄了明代松江府推官李瑞和、清順治年間上海縣知縣涂贄、清康熙年間上海縣知縣康文長等關于敬一堂的文獻記載,是研究敬一堂發展演變歷程的重要文獻資料。本文對改造細節的考據亦主要依據這一文本。

敬一堂除現存的大堂宗教集會空間外,也包含許多其他功能結構。它是上海最早的科學工作場所,配備有科學儀器的天文觀測臺和日晷[5]。盡管已無實物留存,但一些文本依然從側面印證了當時的科研活動。如清初著名畫家吳歷曾賦詩描寫敬一堂庭院中的日晷,“石庭俯視球影午,廚下飯香鐘自鳴”[6]。

雖然僅憑遺存很難想象敬一堂原本的規模和樣貌,但根據文獻[2]記載,康熙十七年(1678 年),金尼閣(Nicolas Trigault)曾在教堂內修建園林,“開園池駁岸共費工食銀二十七兩零”。可見敬一堂極可能曾經擁有過一座富有江南特色的水景園林。

3 敬一堂的適應性改造

3.1 改造手法之一:最大化利用室內空間

受形制和用材等方面的限制,江南傳統住宅與歐洲教堂建筑相比,在結構形式上具有明顯局限性,難以形成作為宗教集會使用的大空間。為了滿足宗教集會的使用要求,在敬一堂的適應性改造中,采用了以下手法。

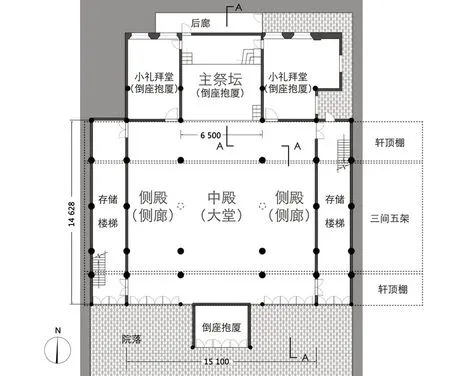

3.1.1 減柱造

敬一堂目前僅存的大堂是其主要的宗教集會空間,也是整組建筑最核心的部位。這是一座具有典型廳堂結構的傳統江南住宅,露明屋架中月梁的雕刻裝飾,以及大堂南北兩側的軒頂棚結構,無不體現出鮮明的地域特色。根據現場測繪(圖1、2)可知,其現存大堂的平面符合羅類思書信中描述的19 世紀時期維持的空間格局。內部空間呈現三殿式教堂的格局,主祭壇位于北側,兩旁為兩座小禮拜堂,中央正對主祭壇的空間為中殿(nave);中殿東西兩側對應小禮拜堂的空間為側廊或側殿(aisles)。為了減少儀式舉行時的視線遮擋,大堂中央區域使用減少部分內柱的做法(即減柱造),省略了兩根脊柱,從而擴大了中殿的視覺效果,加強了室內空間的整體性。減柱造上方的五架梁則用材高大,并且在曲線優美的月梁式梁身上裝飾有精美雕飾。

圖1 敬一堂現狀測繪平面圖

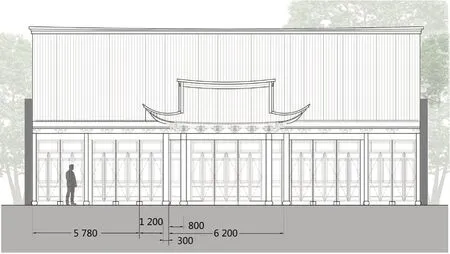

圖2 敬一堂南立面圖

3.1.2 軒頂棚

在大堂南側的檐步之外又增加了一步架(即1 層腳手架的高度),頂部做軒頂棚處理。這樣,在縱向剖面上,整幢建筑有兩處軒頂棚,即中殿與北側祭壇的連接空間、南側大堂與南側倒座抱廈之間的連接空間(圖3)。這種做法不僅增加了建筑的進深和氣勢,而且使主祭壇與大堂銜接部分的室內空間在高度上得到提升,整個空間顯得比較高敞,滿足了使用要求。

圖3 敬一堂A-A 剖面圖

3.1.3 倒座抱廈

在處理祭壇和小禮拜堂空間的改造中,使用了倒座抱廈的結構形式。一方面,避免了對大堂主體空間的占用,以便容納更多的信眾;另一方面,使用相對獨立的附屬結構形式不僅強調了這些空間相對于大堂空間更加“神圣”的屬性,也可以減少對原有建筑的改動。這一做法成為敬一堂大堂與一般民居廳堂類建筑最顯著的差異。

關于大堂北側的3 座倒座抱廈,可根據文獻[2]中的記載梳理出大致的改擴建過程:清順治七年(1650年)造“大堂倒座,工料共用銀一百七十九兩四錢四分”,推測此為現存大堂北側中央作為容納主祭壇空間的倒座抱廈結構;清康熙十一年(1672 年)升高大堂倒座,并在兩旁增造倒座;康熙十四年(1675 年)重翻大堂倒座斜溝,做大外堂;康熙二十一年(1682 年)對大堂倒座捉漏,又修圣體臺下踏步。

同時,在康熙二十三年(1684年)的一份“堂房屋宇實在細目”[2]中,也清晰地記載了“三倒座”與“三祭臺”的一一對應關系:中央倒座為“中大龕”,供奉圣體臺;右側倒座為“右祭臺”(右龕),供奉耶穌會創立者圣依納爵(Ignace de Loyola)像;左側倒座即“左祭臺”(左龕),供奉東方圣徒圣方濟各(Saint Francis Xavier)像(圖4)。

圖4 倒座抱廈的改擴建過程推測

通過上述改造方式,敬一堂大堂的室內空間得到最大程度的擴展,其整體格局也產生變化。不同于一般的中國傳統住宅,該建筑實現了進深大于面闊的轉變,使其空間格局更適合于天主教堂的儀式需求,表現出類似歐洲集中式教堂的空間特征。

3.2 改造手法之二:文化表征手法

3.2.1 楹聯

根據文獻[2]記載,康熙十七年(1678 年),敬一堂屏門裱置《坤輿全圖》,陸希言題柱“萬國五洲總屬一元開造化,三才七政更無二上可欽崇”。在現存的一幅攝于19 世紀的敬一堂舊照中,依稀可見這副楹聯位于大堂內中央倒座主祭壇兩側的立柱上(圖5)。可見在19 世紀時,這副17 世紀的楹聯依然被完好地保留了下來,亦或是被不斷修復;但如今已不見蹤影(圖6)。

圖5 19 世紀的敬一堂室內中殿空間[2]

圖6 敬一堂室內中殿空間現狀

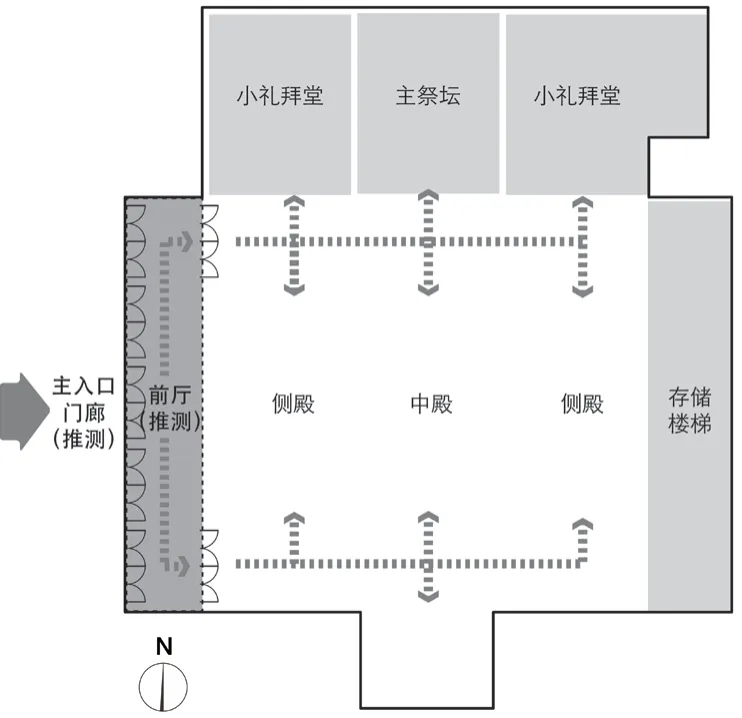

3.2.2 主入口的牌樓形式

根據19 世紀保留的照片(圖7),推測原教堂入口門廊位于建筑的山墻側,而非一般中國建筑的南向開間側,這一點可以從十字架后方的屋脊走向判斷出來;同時,根據歐洲教堂的傳統,推測其主入口可能位于西側山墻處。從門廊進入敬一堂后,首先進入前廳空間(現為存儲及樓梯間),之后再由前廳兩側的入口進入大堂中殿空間(圖8),這樣的空間布局和動線流程顯然呼應了歐洲教堂對于天主教儀式需求的傳統。入口門廊(portico)豎向被分為3 部分,中間高、兩邊低,形式上模仿了中國傳統牌樓做法,正中央頂部豎有一十字架標志。

圖7 19 世紀敬一堂入口門廊舊照[7]

圖8 主入口門廊及前廳推測示意圖

3.2.3 主祭壇天窗處理

大堂北側主祭壇所在倒座抱廈結構的屋頂正上方設有一天窗,其形式從室內看似方形藻井。設計者在改造中將屋頂上方的平頂換作彩色玻璃頂,以一種新穎別致的方式呼應西方教堂中的穹頂空間,強調了這一空間區域的宗教隱喻(圖9)。這一做法在中國傳統建筑中極為少見,可理解為耶穌會士在改造中的一種探索。改造時,還特意將主祭壇處的抱廈屋頂抬升,使其高于兩側的小禮拜堂,便于在高差處設置高側窗以增加主祭壇的采光量,從整體效果上營造出室內空間中最明亮的視覺焦點空間——主祭壇。這種利用明暗反差營造宗教氛圍的設計手法在歐洲教堂中極為普遍。

圖9 主祭壇正上方天窗及兩側的高側窗

3.2.4 天主教徽記系統的運用

在教堂的結構構件上,依然保留有清晰可辨的耶穌會宗教符號。如大堂南側倒座抱廈正中間的額枋處,雕刻有花體拉丁字母的“M”,其內嵌套了“A”(圖10),表示“Auspice Maria”,是代表圣母瑪利亞的花押字(monogramme),其宗教含義為“萬福瑪利亞”或“瑪利亞庇佑”,是西方天主教堂中極為常見的宗教符號。

圖10 南側倒座抱廈額枋處的花押字浮雕

祭壇正上方天窗四周的額枋處,也均設計有天主教符號浮雕。其中一處是位于正中央代表耶穌會會徽的“IHS”字母組合,是天主教中最常見的符號之一。雖然浮雕已經脫落,但從額枋中央斑駁的痕跡依稀可以分辨出當年被雕刻在上方的字跡(圖11)。另外一處是“圣心”(Sacre Coeur,也稱“耶穌之心”)浮雕,圖像表現為燃燒的心臟(圖12),也是天主教最常見的象征符號之一,它的宗教寓意是“象征愛的源泉和犧牲”[8]。也許是標志中的十字架和圣心符號識別度太高,因此在建筑被改作他用后,此二處標記便被刻意抹去了。另外還有一些宗教符號因識別度略低,最終被保留了下來。如耶穌會的拉丁文花體字母縮寫SJ(Societas Iesu)的花押字(圖13),以及象征基督徒的葡萄、象征圣母(la Sainte Vierge)的玫瑰花、象征無玷感孕(la Vierge immaculée)的百合花(Lys)等基督教文化中常見的植物題材象征元素[9](圖14)。這種在教堂及住院建筑中雕刻基督圣號(Christogram)的做法,是耶穌會在中國建造教堂和相關建筑時普遍采用的,也是中國地方天主教徒用來表明自己身份的符號[10]。這種做法甚至不僅限于建筑,有時在船上也可以發現這樣的標記。

圖11 天窗額枋處的耶穌會會徽“IHS”標記浮雕痕跡

圖12 天窗額枋處的“圣心”標記浮雕痕跡

圖13 “SJ”的花押字浮雕

圖14 額枋處保留的基督教常見植物象征符號

4 結語

敬一堂由民居適應性改造為天主教堂的案例,顯示出傳統江南民居在建筑類型方面的普適性及建筑空間方面的可塑性。改造后的敬一堂在保留了中國傳統住宅結構體系、建造方法及風格樣式的同時,又滿足了天主教宗教儀式的空間需求。特別是在建筑細節的處理上,巧妙地表達了天主教教堂對于空間儀式性的要求。如對主祭壇上方天窗的處理,運用中國傳統的構造方法營造了歐洲教堂內核心的宗教象征性空間,其類似藻井的構造,既符合中國傳統建筑的建造邏輯,是真實的結構性表達,又滿足了天主教宗教建筑中對空間隱喻的表達,是對西方建筑語匯的恰當轉譯。更重要的是,敬一堂的適應性改造顯示出改造者試圖將天主教堂融入中國建筑形式的強烈意圖。

敬一堂適應性改造是一個獨特的案例,在建筑界具有重要價值。它是東西方建筑文化交流的重要文化遺產,有利于我們從另一個側面認識中國傳統住宅建筑;同時,它也豐富了當下的建筑改造理論,其適應性改造過程中所運用的改造理念和改造手法至今具有參考價值。