《紅樓夢》經濟敘事及其意義生成

孫宗美,劉金波

(1. 華南農業大學 中文系,廣東 廣州 510642;2. 武漢大學 媒體發展研究中心,湖北 武漢 430072;3. 武漢大學 新聞傳播學院,湖北 武漢 430072)

作為一部偉大的寫實作品,《紅樓夢》圍繞寶、黛、釵、鳳等主要人物,以貴族家庭生活事件為中心,以賈史王薛四大家族的興衰為脈絡,寫盡了人情、人性與人世,展現出18世紀中國廣闊的社會生活畫面。由于《紅樓夢》主要圍繞家庭生活來展開故事,其中有不少有關經濟的描寫,如秦可卿出殯與元妃省親等大事的支出耗費、烏莊頭的賬單、探春興利除弊的故事等。這些都是較為顯性的情節,較為隱性的有王熙鳳的放貸、賈府上下月錢年物的分配等。從敘事與意義的角度看,這些與“經濟”有關的敘事具有某種超越其自身本意的意義。從文學著眼,重新審視《紅樓夢》有關經濟的內容,有助于我們深化對作品現實主義創作原則、敘事藝術及思想內涵的理解,也有利于拓寬《紅樓夢》研究的視野。

俗語云:“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶。”生活離不開經濟,經濟就是一種“生活”。現實世界和虛構世界中的家庭生活都不可能沒有經濟因素和經濟活動的存在。就《紅樓夢》這樣帶有寫實意味的小說而言,其有關經濟的內容作為社會生活的重要組成,除了可供歷史學家作為清代社會生活史料的參考和佐證(盡管小說不是歷史),還可以從文本意義顯現的角度進行解讀。這首先是因為,以現實主義為原則的敘事文學天然地以反映現實、顯現“意義”為第一要務,而經濟敘事作為生活敘事的一部分,深刻地反映了家庭內外的矛盾,呈現了生活豐富立體的面相,是“意義”的重要載體。其次,人是經濟活動的主體,經濟活動在某種意義上延伸了人的自我。人在處理金錢、財貨上的態度、方式,最能凸顯其欲望、心理、情緒和某方面的性格特征。因此,把人物放在經濟“事件”中來描繪,常常能達到很好的寫人效果。

需要強調的是,《紅樓夢》是一部文學作品,任何角度的研究都應該服從于文學性的需要。尊重文本,擁抱作品的文學性,應是《紅樓夢》研究最適宜、最恰當的取徑。20世紀“紅學”興旺,但也一度存在文學在“紅學”中缺位的問題。俞平伯、劉再復等學者都有“多從文學、哲學著眼”“紅樓歸位”[1]的學術倡議。對《紅樓夢》經濟敘事的研究,并非以文學為經濟學做注腳,而是從敘事的角度抓住文本表現最突出且意義涉及面較廣的經濟敘事展開深入論述。

一、賈府的入不敷出、奢靡腐敗與貴族地主階級崩潰的必然

著名學者李辰冬先生20世紀30年代發表的《紅樓夢的世界》一文第五部分專列“經濟”一節,他在此節的最后得出結論:“榮府之所以衰敗,因為工作的人太少,而消費的人太多,然又不能節省以致坐吃山空。這是一個家室衰敗的原因,擴而論之,也是一個國家衰敗的原因。”[2]534以此作為引子和鋪墊,我們可以展開更為深入的分析。

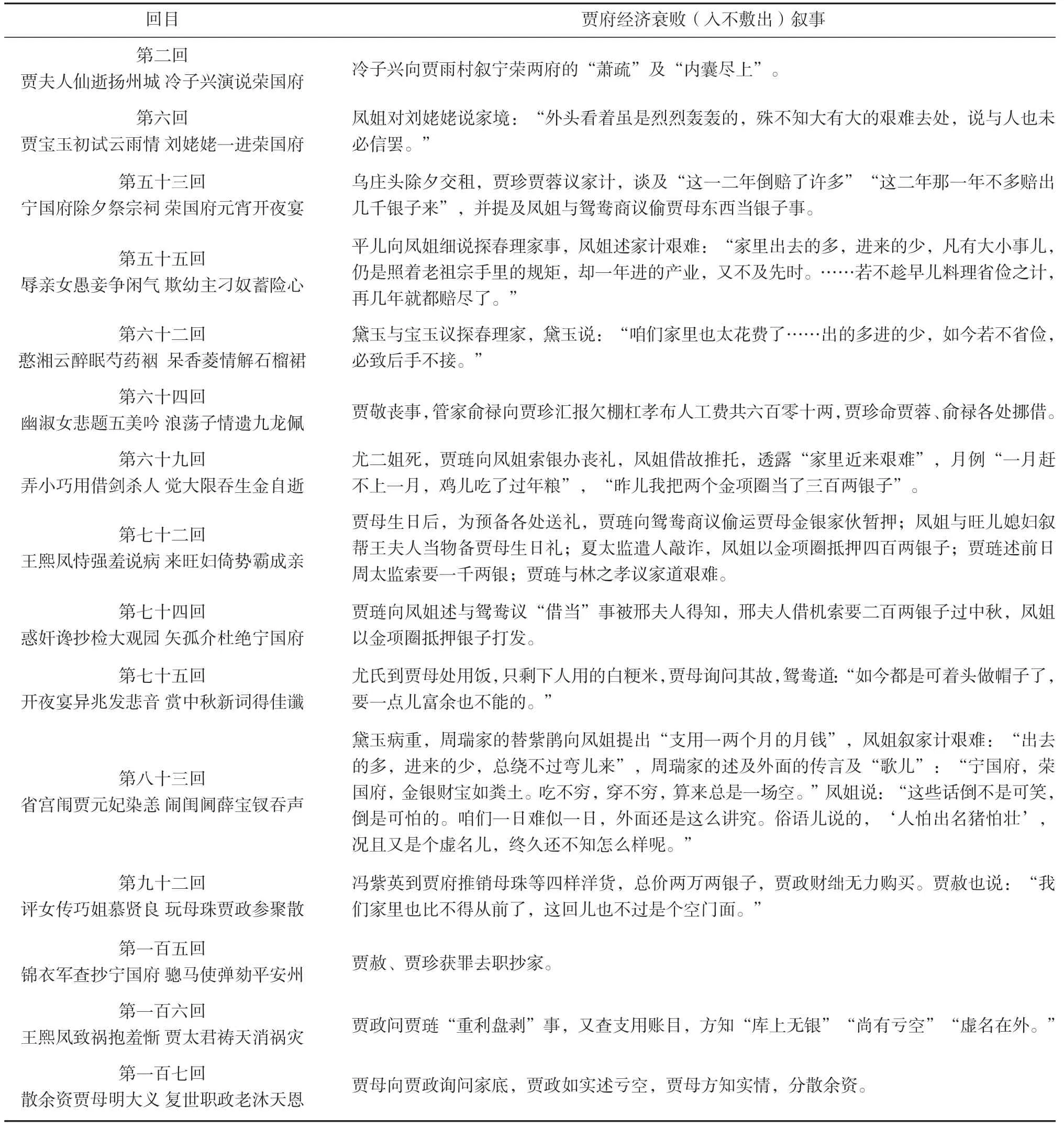

賈府的衰敗是《紅樓夢》的敘事主線之一,關乎小說整體的結構安排,而大家庭的衰敗首先最直接地表現在經濟上。小說中,許多有關經濟的敘事都涉及賈府的財務危機和經濟矛盾,其線索在文本中隱約可尋(見表1)。

表1 《紅樓夢》賈府經濟衰敗敘事線索

可見,或隱或顯的經濟狀況講述幾乎貫穿《紅樓夢》全書,賈府的經濟困境不僅本身是小說情節的一部分,也成為支配其他情節走向的巨大力量。“入不敷出”成為作者反復交待的特定信息,透露出賈府日漸蕭疏的財務狀況,勾勒出賈府敗落的軌跡。《紅樓夢》前五回在全書結構中有著特殊而重要的意義,其既是介紹悲劇輪廓和主要人物生活遭遇的總綱,也是牽涉后文諸多情節、事件的引線。因此,前五回的敘述與議論,是開啟《紅樓夢》藝術寶庫的一把鑰匙。其中第二回“冷子興演說榮國府”就通過冷子興之口,提綱挈領地點出寧、榮兩府走向衰敗的征兆和趨勢:“如今生齒日繁,事務日盛,主仆上下,安富尊榮者盡多,運籌謀畫者無一;其日用排場費用,又不能將就省儉,如今外面的架子雖未甚倒,內囊卻也盡上來了。”[3]26寥寥數語便深刻揭示了賈府“百足之蟲,死而不僵”的可悲情狀。之后,自第五十三回“烏莊頭交地租”至第一百零七回“賈母散余資”則以“草蛇灰線”的方式描繪出賈府拮據虧空以至崩潰的經濟狀況。楊義先生認為:“一個真正的藝術品,它敘事的每一點都是一個完整的結構中蘊含著特殊意味的一點,它所蘊含的意味、意義或哲學,都最終在結構的完整性中獲得說明。”[4]也可以說,作者曹雪芹正是欲借上述總體悲劇性敘事以及各種走勢貫通的過程敘事,折射出《紅樓夢》時代貴族官僚地主階級衰敗的必然性。

賈府經濟上的“出多”,主要源自三個方面:極大的日常消耗與浪費、內部腐敗和外部的敲詐勒索。

首先,人口眾多,事務繁雜,日常支出除主子、奴才的吃穿開支外,還有月錢、年例、姑娘們的脂粉錢、寶玉等學里點心筆墨錢等。據鄧云鄉先生粗略推算,寧、榮兩府上下三四百人,一年所有日常開支總計約兩萬兩[5]。再加送禮、孝敬宮里、修工程、種花木、養車馬……匯總起來,當是一個龐大的數字。此外,秦可卿出殯、元妃省親等大事的支出耗費更難以計數。如第十六回賈薔下姑蘇“聘請教習,采買女孩子”,銀子一支就是三萬兩,“置辦花燭彩燈并各色簾櫳帳幔”也要兩萬[3]212。小說雖未具體描述修大觀園的花費,但從第十七至十八回描繪豪華的省親盛況及元妃“默默嘆息奢華過費”[3]237,臨別叮嚀“萬不可如此奢華靡費”[3]250,也大致可判斷用的錢不是小數目。

正常開支尚且不菲,賈府各項事務的奢靡浪費也是《紅樓夢》著意敘事的內容。其中又大致可分為兩種類型:一是日常的鋪張浪費。僅以吃喝方面為例,如第六回劉姥姥一進榮國府,作者借這位鄉下貧寒老嫗之眼描述王熙鳳用過飯的餐桌,“碗盤森列,仍是滿滿的魚肉在內,不過略動了幾樣”[3]97;第三十五回,寶玉病中想吃的一道“蓮葉羹”要精致銀模子、幾只雞才能做出來,令薛姨媽驚嘆“你們府上也都想絕了,吃碗湯還有這些樣子”[3]464;第三十九回,榮國府一頓螃蟹宴花費二十多兩銀子,劉姥姥嘆:“這一頓的錢夠我們莊家人過一年了。”[3]522二是特定人物荒淫腐朽導致的奢華靡費。相關敘事一方面透露賈府觸目驚心的耗費,另一方面也凸顯了特定人物的性格特點。如第十四回,秦可卿出殯,“一應執事陳設,皆系現趕著新做出來的,一色光焰奪目”[3]189,寧府送葬隊伍“浩浩蕩蕩、壓地銀山一般”[3]190。而在前一回,小說專門交代了秦可卿死后,公公賈珍因與其有不倫私情,如喪考妣,“哭的淚人一般”,說出“如何料理,不過盡我所有罷了”這樣的話,更在其葬禮上“恣意奢華”。不僅不惜重金購來“非常人可享”的檣木棺材,又為兒子賈蓉豪擲一千二百兩銀子捐官[3]171-174。賈珍之“荒淫無恥”由此可見一斑。又如,“兄弟、侄兒、兒子、孫子一大群”[3]613的賈赦欲納鴛鴦為妾不成,最終八百兩銀子買了一個十七歲的女孩子收在屋內方作罷;又為強買石呆子的古扇,揚言“要多少銀子給他多少銀子”[3]644。這兩件事均涉及致人死命之威脅,賈赦之“驕奢暴佚”可見一斑。又比如賈璉與鮑二家的私通,事敗后以銀子打發了事,而且是“公費買單”:“又命林之孝將那二百銀子入在流年賬上,分別添補開銷過去。”[3]596

其次,嚴重的內部腐敗也是掏空賈府“家底”的又一根源。《紅樓夢》中涉及家庭內部經濟腐敗的敘事,主要圍繞王熙鳳、賈璉夫婦展開。第十六回,元妃省親事定,賈璉乳母趙嬤嬤托鳳姐為自己的兩個兒子謀差事,恰逢寧府賈蓉賈薔來匯報興造省親別院事,并告知賈璉夫婦賈珍欲派賈薔下蘇州聘教習、采買女孩,希望獲得賈璉的認可(迎接貴妃省親是寧、榮兩府共同的事)。賈璉起初對賈珍的安排甚感詫異且明顯流露不滿,他“將賈薔打量了打量”,一針見血地指出:“這個事雖不算甚大,里頭大有藏掖的。”這時,“賈蓉在身旁燈影下悄拉鳳姐的衣襟”,要鳳姐幫忙,鳳姐會意,替賈薔說了不少好話[3]211。賈璉最終軟化了態度,不再反對了,但這種同意是要求回報的。鳳姐趁機將趙嬤嬤的兩個兒子塞給了賈薔,要他帶上他們一同去辦差。賈蓉、賈薔不僅接受了這樣的要求,更主動向賈璉夫婦表示要順便“孝敬”東西。璉、鳳二人雖故作正經地一口回絕,但賈璉卻留下一句話:“我短了什么,少不得寫信來告訴你,且不要論到這里。”[3]212根據其后雙方商議銀錢預支的細節來看,此項差事的確是大有油水可撈的“美差”。小說里雖沒有提及賈薔是否先行賄賂了賈蓉或賈珍,但以珍、蓉父子無所不為的品行,沒有好處的“助人”似是不可能的事。

賈蕓和賈芹是《紅樓夢》著意對照刻畫的兩個家境窮困的賈府遠支子弟形象,作者也主要是通過他們在經濟方面的活動來刻畫其形象的。第二十三回,賈芹靠母親周氏向王熙鳳說情,謀得管理家廟和尚道士的差事,隨即便到銀庫預支了三個月的供給“白花花二三百兩”。這筆進入賈芹囊中的“公款”就成了他可以任意支配、揮霍的“私財”。其后,從賈珍口里可以得知,賈芹不僅克扣和尚的分例銀子,還在家廟里“為王稱霸起來,夜夜招聚匪類賭錢,養老婆小子”[3]722。與賈芹不同的是,賈蕓工于諂媚、急于鉆營,靠自己謀到了差事。他通過借錢向鳳姐行賄走通了門路,得到了在大觀園種樹的“肥缺”,立刻領到了二百兩銀子。有了銀子的賈蕓先還了欠倪二的錢,又拿出五十兩去買樹,扣除種樹的人工費,肯定還有不少剩余可以中飽私囊。這兩個“邊緣”的貴族家庭子弟盡管有著兩種相反的性格作為,但在托關系謀差事、借辦事之機侵吞“公中”錢款方面卻是一致的。

第三,外部權勢的敲詐勒索應該也是賈府的一項不小開支。第七十二回就寫到宮里的夏太監因買房遣人來“借錢”。這里的“借”,其實就是勒索。據賈璉的抱怨和小太監轉述“上兩回還有一千二百兩銀子沒送來”[3]1001,可知這樣的敲詐已不是一次兩次,并且除了夏太監,還有周太監……這些太監之所以能公然頻頻向豪門貴戚索賄,主要的原因在于:他們最接近封建政權的最高層,最容易形成特殊勢力。在中國歷史上,宦官左右政治、控制朝政的例子屢見不鮮。《紅樓夢》第十三回,賈珍通過大太監戴權花了一千兩銀子,給賈蓉捐了一個“五品龍禁尉”。捐官不找戶部官吏,卻找太監,這就足以說明所謂“康乾盛世”“捐納”的黑幕;而且這個太監競然肆無忌憚地公開賣官鬻爵,足見其權勢和派頭之大。

賈府各種有形無形的開支如此巨大,而收入卻有限無增,甚至“不及先時”。根據《紅樓夢》的描述,賈府的收入主要是世襲俸祿、皇帝恩賞以及莊地產業地租。即便有賈政在朝為官,但其官職不過是員外郎升任郎中,從五品至正五品,收入也十分有限。因此,一大家族日常消耗排場既大,又無法縮減;子弟雖多,卻幾乎都是只會浪費、不事或不擅管理的紈绔;加之內部嚴重腐敗,外有敲詐勒索,其結果正如顧頡剛先生所說:“所以賈氏便不經抄家,也可漸漸的貧窮下來。”[6]盡管《紅樓夢》后四十回顯示,賈府的敗落最終是由于抄家所致,但前八十回集中表現的根源于內部腐朽和貪污的家庭經濟收支矛盾也是賈府衰敗的主因。

作為社會歷史悲劇的《紅樓夢》,它對社會歷史的反映既是形象的,又是折射式的。《紅樓夢》成書約在清代乾隆年間,其所反映的時代大致是清康熙至乾隆初年——正值大清帝國文治武功的時代。然而,就是在這樣的“黃金時代”,作為當時中國社會上同類家庭的縮影,以賈府為中心的四大家族由于內部的分裂和腐朽,虛有其表,最終紛紛敗落。曹雪芹把握到這一時代的社會問題并通過小說形象地表現,充分揭露了四大家族所代表的貴族官僚地主階級衰敗的必然規律。因此,王昆侖先生說:“(《紅樓夢》)通過一個家庭寫一個時代社會,實際上,作者曹雪芹用賈、王、史、薛四大家族的興盛與衰敗,其中又以賈府為中心,來作清朝康雍乾時代統治階級的鏡子。這正是作者偉大的成就。”[7]126

二、兩種管理方案與“末世”的回天無力

賈府“入不敷出”“內囊盡上”的敘事,映照出貴族地主階級崩潰的必然,也勾勒出一幅“忽喇喇似大廈傾”的“末世”圖景。賈府的老爺少爺們或冠冕堂皇、稱述孔孟,或驕奢淫逸、無所不為;太太奶奶們或不聞不問、只顧及時行樂,或秉性愚弱、貪財自得……總之,如冷子興所言:“誰知這樣鐘鳴鼎食之家,翰墨詩書之族,如今的兒孫,竟一代不如一代了!”[3]26耐人尋味的是,“束帶頂冠”的男子們昏昏如醉,毫無憂患意識,反倒是女流之輩中有人覺察到危機的存在,如探春、王熙鳳和秦可卿。秦可卿早亡,唯王熙鳳和探春能對現實有所作為。在曹雪芹的筆下,她們的選擇與做法雖各不同,卻都無法阻擋賈府瀕于滅亡的趨勢。“末世”預示了所有人的命運。在此之下,個體的任何行為都是徒勞的,悲劇的結局無法避免。

王熙鳳作為榮府二門內的實際管家人,心里最清楚榮府日漸拮據的經濟狀況和敗落的勢頭。《紅樓夢》第六回寫她對劉姥姥訴說榮府的現狀“大有大的艱難去處”[3]101,雖是客氣的套話,但也確實是真話。其后她也在不同場合向不同人透露過“家道艱難”。第十三回,秦可卿臨終托夢王熙鳳,勸她要為賈府后來衰敗早做打算,提出“可保永全”的法子[3]169-170。從創作的角度看,這當然是作者借秦可卿之口發出賈府將要“樂極生悲”“樹倒猢猻散”的預兆;但秦可卿眼中“脂粉隊里的英雄”王熙鳳,并沒有采納她的建議,也沒有采取積極有效的方式應對危機。第五十五回,鳳姐向平兒發牢騷:

你知道,我這幾年生了多少省儉的法子,一家子大約也沒個不背地里恨我的。我如今也是騎上老虎了。雖然看破些,無奈一時也難寬放;二則家里出去的多,進來的少。凡有大小事仍是照著老祖宗手里的規矩,卻一年進的產業又不及先時。多省儉了,外人又笑話,老太太、太太也受委屈,家下人也抱怨刻薄。若不趁早兒料理省儉之計,再幾年就都賠盡了[3]758。

可見,“省儉”和維持現狀是王熙鳳管理方案的核心,但我們不能因此一味地苛責她應付表面、因循茍安,因為王熙鳳謹守的“老祖宗規矩”并非她個人的意志,而是貴族家庭出于虛榮和面子,長期保持奢靡消費的慣性使然。用賈母的話說,就是“‘居移氣,養移體’,一時下不得臺來”[3]1444。同時,這也充分暴露了宗法專制社會中,所謂“老祖宗規矩”的無上權威。盡管如前所述,王熙鳳私下也假權舞弊,實是“這一個家庭的貪污盜竊弄權營利的首腦”[7]133,但排開個人行跡不論,墨守成法的社會風尚如此,作為賈府孫媳婦輩的她既無力也無心與之抗衡。

事實上,她也曾表達過“改革”的意圖,但都毫無例外地不了了之。一次是在第七十四回,因大觀園繡春囊事發,王夫人前往問罪,她不僅很委婉地洗刷了自己,并且順勢提出裁革丫頭的建議,理由是“保得住沒有別的事”和“省些用度”。王夫人聽后,卻以裁革丫鬟會令大觀園姐妹們失了“千金小姐的體統”為由推諉過去了[3]1025。雖然她聲稱寧可自己省些也別委屈了姑娘們,但也只是口頭說辭,根本不可能實行。另一次是第九十二回,馮紫英到賈府兜售母珠,賈政讓賈璉把東西送到賈母處請邢、王二夫人鳳姐都來看。王熙鳳借機說出了秦可卿托夢的建議:“東西自然是好的,但是那里有這些閑錢。……我已經想了好些年了,像咱們這種人家,必得置些不動搖的根基才好,或是祭地,或是義莊,再置些墳屋。往后子孫遇見不得意的事,還是有點兒底子,不到一敗涂地。我的意思是這樣,不知老太太、老爺、太太們怎么樣。”[3]1280盡管在場的賈母與眾人都說這話說得有道理,但賈璉卻搶白她:“老太太還沒開口,你便說了一大些喪氣話!”[3]1281王熙鳳的建議再一次沒有了下文。王夫人、賈璉等自然不會有警惕意識和長遠打算,他們最在意的只是“面子”和眼前的存在,而王熙鳳再有聰明才干,也只不過是上層意志的執行者。王增寶等6位學者在1944年撰寫的長篇論文《紅樓夢與中國經濟》中就指出:“《紅樓夢》中,提到面子之處甚多,一層一級中,完全以面子來維系。宗法社會發展到了末期,已經失去它原始的意義了,它變成虛偽的、無用的機構,反而桎梏了中國經濟的發展。”[2]952

在金陵十二釵的判詞中,只有王熙鳳和探春的判詞出現“末世”一詞。《紅樓夢》第五回,探春判詞:“才自精明志自高,生于末世運偏消。清明涕送江邊望,千里東風一夢遙。”[3]76-77王熙鳳判詞:“凡鳥偏從末世來,都知愛慕此生才。一從二令三人木,哭向金陵事更哀。”[3]78顯然,這也是曹雪芹慣用對照寫法塑造人物的手段之體現。他有意通過這兩個人物的對照說明:在“末世”之下,行將沒落的貴族家庭中才能出眾、不同凡響的女子會有兩種正相反的性格和作為。

與王熙鳳相比,胸懷抱負、事事明白的探春顯然更正派且富有“改革”的魄力與勇氣,盡管她并無羽翼也不會玩弄權術,這一點從她的判詞“才自精明志自高”也能看出。《紅樓夢》從第五十五回到五十六回用了較大篇幅正面描寫探春代理治家與推行經濟改革“新政”。這既是探春最光彩照人的一幕,也是整部小說的華彩篇章。此前第二十七回已通過她攢錢托寶玉買東西以及替寶玉做鞋的瑣碎小事,透露她與親生母親趙姨娘的矛盾以及她在經濟方面的留心和獨立意識,為其后面的治家行為做了鋪墊。這位尚未出閣的少女胸懷抱負不得施展,當著趙姨娘和眾人的面,她不無痛苦地說出了自己的心聲:“我但凡是個男人,可以出得去,我必早走了,立一番事業,那時自有我一番道理。”[3]752為了給她提供發揮才能的機會,小說刻意做了“安排”:王熙鳳生病,一時不能恢復,王夫人命李紈為主、探春協助,后面又委托了寶釵,三人共同代理管家。盡管探春并沒有得到獨自理家的使命,也明知不是長期行使職權,但她還是在江河日下之際,奮臂振起做了改革的嘗試。她果斷堅決、大公無私地應對了吳新登媳婦的故意刁難,迅速立威;她提出免了寶玉、賈環、賈蘭三人上學的點心、紙筆費用,也取消了大觀園姑娘們每月重復支出的頭油脂粉費。她還參考賴大家花園的管理辦法,建議將大觀園也委派承包給園中服役的婆子媳婦管理。這樣,她們除了供給姑娘們頭油脂粉香紙和瓶花、鳥食外,還能自享盈余。這樣不僅大觀園出產的花菜稻稗不至糟蹋浪費,樹木花草有人管理照護,還節省了姑娘們頭油脂粉的費用和請花匠、山子匠等人工費,連其余沒有得到承包機會的人也有小利可分享。在這項大觀園的新管理方案中,“節流”和“開源”都得到了實現,且各方都有好處,只剔除了買辦和賬房經手收支的中飽。

然而,探春的建議是在征求了王熙鳳意見之后實施的。這項改革僅限于大觀園,影響也只在姑娘和婆子、丫鬟等。此后,柳五兒被扣留、林之孝家的提出攆走彩兒媽這樣的事,她就只能推向王熙鳳或李紈身上。因為她知道自己的權限有多大,而且她只是暫時代管。此后不久,王熙鳳病愈,重掌家務,賈府的一切又恢復如常,終致抄家破產,無可挽回。事實上,以探春自覺維護封建倫理綱常的人物基調來看(見第二十七回她與寶玉的對話)[3]370,身為賈府統治層的一員,她也不太可能真正觸及所在階層的實際利益,更何況,“如果這樣的改革真正擴大到賈府的全面,那時就無可避免地和更多的貪污、腐朽發生沖突,探春所遇到的阻撓將不是什么吳新登媳婦和趙姨娘,也還不至于王熙鳳,而是整個的賈府統治力量了。”[3]60-61換言之,即便探春興利除弊的范圍能擴大,但卻要面臨更大的阻力,其改革注定也不能徹底而必然要走向失敗的命運。

因為生逢“末世”,王熙鳳和探春是不幸的,然而也正是“末世”才造就了王熙鳳這樣“奸雄”式的人物,也令探春力挽狂瀾的“救世”行為更具悲劇性。王熙鳳和探春的管理方案恰恰代表著兩種不同的人生追求和價值。如果說悲劇是人生價值的毀滅,那么《紅樓夢》描述的“末世”則幾乎毀滅了所有的價值和人生,包括王熙鳳和探春的。只是王熙鳳的悲劇源于權力和財富欲望的幻滅,而探春的悲劇則更像是危機四伏的“末世”之下一曲扣人心弦的華彩樂章,帶有悲壯的意味。

三、財貨的分配占有與欲望下的人物關系、家庭矛盾

《紅樓夢》被認為是中國小說中為數不多的涉及欲望與形而上問題思考的小說[8]。盡管其人物塑造的巨大成功常令人有事件和局面實為人物性格而設的“錯覺”,但總體上看,《紅樓夢》仍然延續了中國古典小說以情節為敘事結構中心的傳統。其中,財貨的分配、占有,顯然是《紅樓夢》故事情節不可或缺的內容,也是塑造人物性格、構建人際關系、描繪家庭矛盾的重要手段。小說中的人物或壓迫或反抗、或享樂或哀愁、或誘惑或掙扎、或擁有或匱乏……錯綜復雜的人際關系與尖銳的家庭矛盾均與欲望和需求有關。

從主客體關系考慮,經濟活動的實質是人類的涉物行為。《紅樓夢》有關財貨的分配占有問題最集中地體現于月錢敘事中。所謂“月錢”,就是賈府按身份等級,給府中上下人(包括主子和奴才)按月分配的零花錢。小說中多次出現的有關月錢的情節或細節描寫,充分凸顯了金錢與地位、需求與欲望等有關的隱喻與象征。

王熙鳳作為小說著力較深的核心人物,是婆媳、夫妻、妯娌、主仆等各類人物關系的交叉點,也是賈府長輩、平輩、小輩、本家、親戚和男女之間多元矛盾的聚焦處。她是賈母、王夫人跟前的“紅人”、榮國府的實際管家,但也是府里不少人尤其是下人抱怨、嫉恨的對象。其中一大重要的原因就在于,貪欲極強的她利用自己治家的權力,長期挪用眾人的月錢放貸。《紅樓夢》第三回黛玉初進賈府,就見王夫人問鳳姐:“月錢放過了不曾?”[3]41這其實是為后文寫王熙鳳拖延月錢發放埋下伏筆。其后第三十九回,襲人向平兒打聽:“這個月的月錢,連老太太和太太還沒放呢,是為什么?”[3]520于是,小說借平兒之口第一次提及王熙鳳提前支取眾人月錢放貸的信息:“這幾年拿著這一項銀子,翻出有幾百來了,他的公費月例又使不著,十兩八兩零碎攢了放出去,只他這梯己利錢,一年不到,上千的銀子呢。”[3]520-521第五十五回記探春等人暫行管家職權,秋紋前往欲詢問:“寶玉的月銀我們的月錢多早晚才領。”[3]757如此種種,可見王熙鳳拖延發放月錢的行跡已十分明顯。小說里通過這兩次“打聽”以及第十一回、十六回、三十九回有關旺兒夫婦送利錢的細節,大致勾勒出王熙鳳放貸事件的“冰山”一角。盡管《紅樓夢》并沒有正面敘述府中眾人是否知道內中隱情,但透過第二十五回趙姨娘的抱怨、第三十六回王夫人詢問月錢發放情況及第六十五回興兒向尤二姐抱怨鳳姐“恨不得把銀子錢省下來堆成山,好叫老太太、太太說她會過日子,殊不知苦了下人,他討好兒”[3]912,可知賈府人私下都在懷疑鳳姐貪污公款、克扣下人的月錢,大家對她的治家行為深為不滿。《紅樓夢》有關王熙鳳拖延發放時間、挪用月錢放貸的敘事,“是暗寫,是側面寫,常常是從對話中用幾句話輕輕地點出來,一帶而過,但份量卻不輕,關系十分重要。”[9]這一“草蛇灰線”的敘事,不僅為賈府最終被抄家的情節“伏脈千里”,也從一個側面刻畫了王熙鳳極善聚斂的性格。

很多時候,家庭矛盾顯露的是家庭成員之間經濟地位的不平衡和經濟利益的博弈,隱藏在暗處的則是各種人物的欲望。陳大康先生認為,“《紅樓夢》中的人物大多有經濟利益關系網絡中的特定位置,它是各人物思想、言語、行動以及人物間相處準則的重要決定因素,書中這方面的內容可以說是無處不在。”[10]在描寫王熙鳳與平輩的李紈和尤氏的妯娌關系及矛盾時,財物的分配敘事仍然發揮著至關重要的作用。第四十三回,賈母為鳳姐湊份子過生日,她在賈母等面前口頭應承替李紈出份子,背地里又賴賬,甚至連最卑下窮苦的趙姨娘、周姨娘的錢也不肯放過。尤氏由于不滿鳳姐“作弊”且平日里對下克扣過分,把已經收齊了的平兒、鴛鴦以及趙姨娘、周姨娘的份子錢都退還了她們本人。當著鳳姐的面,尤氏毫不避諱地對著平兒諷刺說:“我看著你主子這么細致,弄這些錢那里使去!使不了,明兒帶了棺材里使去。”[3]579

如果說尤氏對鳳姐嫉妒不滿還較為顯性,那么李紈和鳳姐的關系則相對隱性。小說中有關李、王二人僅有的一次正面“交鋒”也是關于月錢的。第四十五回,大觀園姊妹們欲辦詩社,李紈帶領大家找王熙鳳索要活動經費,無意中觸動了鳳姐的“心事”。她算賬一般歷數了李紈的收入:

老太太、太太罷了,原是老封君。你一個月十兩銀子的月錢,比我們多兩倍銀子。老太太、太太還說你寡婦失業的,可憐,不夠用,又有個小子,足的又添了十兩,和老太太、太太平等。又給你園子地,各人取租子。年終分年例,你又是上上分兒。你娘兒們,主子奴才共總沒十個人,吃的穿的仍舊是官中的。一年通共算起來,也有四五百銀子[3]599。

這番話雖然是用玩笑的口吻說出,但王熙鳳對李紈的嫉妒和不滿還是相當明顯的,原因在于同為賈府孫輩兒媳,兩人在月錢上的待遇十分懸殊。王熙鳳的月錢不足十兩,而李紈因為賈母等認為她是寡婦帶著孩子過活,月錢就提升到了二十兩,此外還有“獨一份”的園子地租。家庭成員間地位、處境的不同造成了財務分配和占有的不均,也在一定程度上生發或激化了家庭矛盾。王熙鳳對他人的收入情況了如指掌,并非僅緣于她持家的角色,更源于她深細的心機和婪取錢財的強烈欲望。

除李紈這一特殊個例外,封建家庭內部的經濟分配基本上依照宗法家庭的等級秩序進行,因此,《紅樓夢》中有關月錢等財貨分配的敘事,又無形中承擔起相應的意義傳達作用。然而,人為的秩序并不能有效地控制欲望,反而激起更強烈的欲求,引發更尖銳的矛盾。趙姨娘是《紅樓夢》中既可憐又無法令人同情的人物之一。她頂著“姨奶奶”的名義,在賈府有著半主子半奴才的尷尬身份。她雖然替賈政生了一兒一女,但實際地位并不高。這一點從她的月錢數量就能看出來。從第三十九回可以得知,王夫人的月例是二十兩,而趙姨娘只有二兩,在月錢的數量上同自己的兒子賈環等賈府未婚孫輩處于一個等級。甚至連襲人這樣未對外明言的通房大丫鬟也與她同等待遇。第二十五回馬道婆造訪趙姨娘,見她正在粘鞋。面對一堆零碎綢緞,趙姨娘抱怨說:“你瞧瞧那里頭,還有那一塊是成樣的?成了樣的東西,也不能到我手里來!”[3]339難以想象,作為家主賈政“跟前人”出身的侍妾,趙姨娘竟窮困至如此地步。于是,財貨的分配不均便成為家庭矛盾的導火索。“受人抑制的仇恨和奪取統治地位的野心,加上那專以害人為業的馬道婆的慫恿、設計,便制出了趙姨娘的殺機。”[7]97為了讓馬道婆弄法除掉王熙鳳和寶玉,趙姨娘不僅傾其所有——自己的衣服首飾、散碎銀子,還另寫了一張五百兩的欠銀字契。身份的卑微與經濟地位的低下,令不甘雌伏的她嫉妒嫡出的寶玉,對當權的鳳姐心懷不滿,甚至與親生女兒也矛盾不斷。第五十五回,趙國基死了,為了討要更多的撫恤費,趙姨娘去責怨暫理管家權的探春:

我這屋里熬油似的熬了這么大年紀,又有你和你兄弟,這會子連襲人都不如了,我還有什么臉?連你也沒臉面,別說我了!……你只顧討太太的疼,就把我們忘了。……如今你舅舅死了,你多給了二三十兩銀子,難道太太就不依你?……明日等出了閣,我還想你額外照看趙家呢。如今沒有長羽毛,就忘了根本,只揀高枝兒飛去了![3]751-752

這番話無疑戳中了探春心中最深的痛點,激化了她和親生母親之間的矛盾,她因此大發脾氣。因為心志甚高的她偏偏是從卑賤的趙姨娘肚子里誕生出來的,“她從在娘胎里就被注定了和自己生身之母身份地位的矛盾”,“年紀越長,這種矛盾感覺越明顯”[7]63。再加上趙姨娘品性惡劣,常惹糾紛,為眾人所不齒,更促使探春從宗法家庭正統主義的倫理出發,拋棄生身的血統而承認王夫人才是母親[3]370,堅決維護自己的“尊嚴”。《紅樓夢》中類似與欲望和經濟利益有關的矛盾——圍繞財產繼承和現實金錢支配的明爭暗斗還很多,如賈璉與王熙鳳、邢大舅與邢夫人、迎春與其乳母、芳官與其干娘之間,且交叉于各類人際關系,如親戚、主仆與仆人之間。所以,探春才會說:“咱們倒是一家子親骨肉呢,一個個不像烏眼雞似的?恨不得你吃了我,我吃了你!”[3]1042

在宗法制家庭中,位尊的當權者掌握著家庭的權柄,也把控著財貨調配的權力,他們可以任意賞賜,也可以隨意剝奪。財物成了他們平衡矛盾的工具或施威的手段,也在敘事中獲得特別的意義。如王夫人看重寶玉屋里的大丫鬟襲人,有心籠絡和栽培她為寶玉身邊最可信賴的“自己人”,便在月錢等物質方面予以優待。襲人原是賈母的丫鬟,每月一兩銀子的月例。王夫人不僅專門命人賞菜給襲人吃[3]371,還不惜從自己的月例里每月拿出二兩銀子一吊錢給她,賦予其近乎“姨奶奶”的特殊身份[3]476。金釧因被打受辱投井自盡,王夫人為平息自己內心對金釧的愧疚,也為了平衡因此事可能帶來的矛盾,讓金釧的妹妹玉釧拿雙份月錢。又如,賈珍是寧國府的當家人,他可以恣意揮霍、尋歡作樂,在父喪中大規模聚賭,但年終發放年物的時候又擺出一副族長的面孔裝正經,毫不留情地訓斥、羞辱并趕走前來領年物的賈芹[3]722。

經濟以人為中心,與人的生活、追求密切相關。文學是一種精神生產,意義的生成、思想的傳達是其終極旨歸。透過《紅樓夢》的經濟敘事,可以更深入地審視人與物的關系,捕捉到欲望與幻滅的深層寓意,從而把握作品的題旨。作為中國歷史上最偉大的悲劇作品,《紅樓夢》以高度的現實主義手法,通過經濟“衰敗”搭建了小說的整體敘事框架,預示了賈府所代表貴族階級敗亡的必然趨勢,又以“末世”的圖景凸顯了人物性格及命運,還以財貨的分配占有寫出了欲望推動下的人際關系和家庭矛盾,完成了意義的傳達。