《它們去哪里了》課思維型教學讓學生學會“像科學家一樣思考”

◇崔深根(北京:北京市陳經綸中學分校望京實驗學校)

為推動“雙減”落地,小學科學教師應立足學情,敢于針對實際教學過程中存在的問題,對現行教學模式進行改造與完善,精心建構指向多元發展的梯度科學探究實踐活動。

“雙減”背景下的小學科學教育應回歸教育本質:以幫助學生成長為核心,關注學科本質;以培養科學素養為重心,實施“以思維為素養核心,在科學探究實踐中整合多維素養的協同發展”的教學模式,即思維型教學模式。這種教學模式強調對學生個體的關注,是對教育教學方式方法的改進,是提質增效的價值取向,有助于“雙減”在科學教育中落到實處。

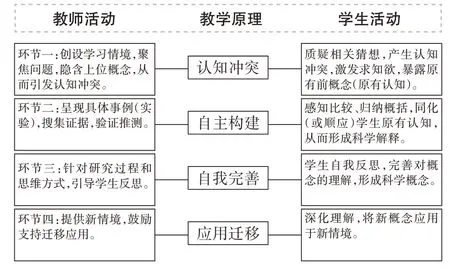

小學科學思維型教學模式的教學過程分為“聚焦問題、質疑猜想—探究實踐、驗證推測—反思提升、形成概念—聯系生活、應用遷移”4 個環節。(見圖1)

在教學過程中,學生將碎片化的學習活動融合在一起,使之成為具有延續性、系統性、進階性的整體活動,保障學生在有限時間內高效建構知識間的概念關系,在綜合性學習中獲得更多發展,為學生多維成長賦能,使小學生在科學探究過程中學會“像科學家一樣思考”。

圖1 小學科學思維型教學模式的教學過程框架圖

一、在問題情境中質疑

教師創設學習情境,聚焦問題隱藏上位概念,激發學生學習動機,暴露學生前概念和經驗。

皮亞杰認知發展的階段性理論認為,構建科學概念的過程就是學生的原有認知與新概念間不斷發生沖突,通過學習不斷相互融合的過程。教師創設情境,師生聚焦探究的科學問題,研究的問題中要隱藏上位概念,研究的問題一定要與學生的生活經驗相關,從而引發學生的興趣,通過學生表述自己的觀點(或猜想)與理由(或依據),在學生的理由(或依據)中暴露出學生已有的與探究問題相關的前概念(即原有認知)。但是學生擁有的下位概念不能解釋該例子,從而引起學生認知上的不平衡,使之和原有知識結構發生沖突,就能引起學生強烈的興趣和求知欲。當學生產生某種需要而沒有得到滿足時,便能迅速激活其思維。

教師在設置教學情境的內容時需注意:低年級宜偏重科學探究的興趣,高年級則可偏重科學探究的內容。

教學情境的引入需注意:大多數教師只是“引”到了學生對于科學現象的觀點(或猜想)環節,并沒有繼續追問學生得出這種觀點(或猜想)的理由(或依據)。也就是說,情境引入環節只是到達了“引”的層次,并沒有達到“入”的深度,沒有將學生的原有認知充分挖掘出來,只是一種流于表象的“情境引入”。

那么,如何做到真正讓學生在情境引入中“入”進去?這需要教師教會學生“既表達他的觀點,又說出他的理由”的科學邏輯敘述方式,也就是要說“觀點+理由”的完整話語。隨后,我們要針對學生說出的理由(或依據),恰當、及時地進行精準追問,深挖學生知識體系中與科學概念對應的原有認知。

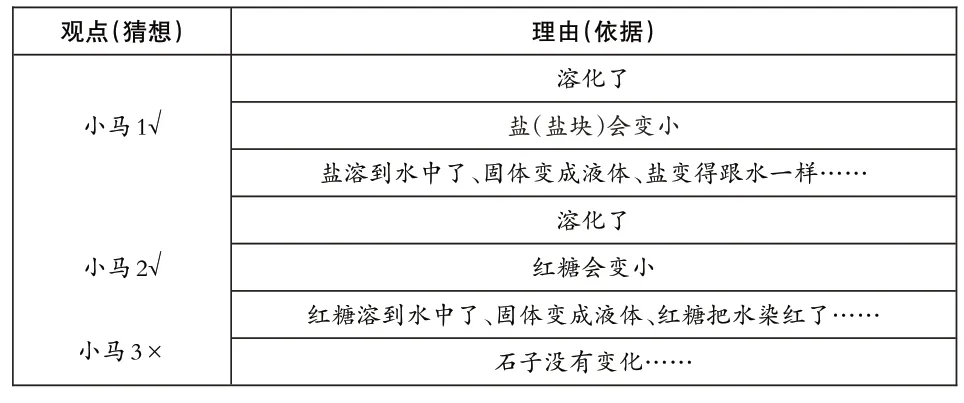

例如,教學教科版小學一年級科學《它們去哪里了》一課時,我采用三匹小馬馱貨過河的情境進行教學。小馬1 到達河對岸說自己馱的鹽袋變輕了,小馬2 到達河對岸說自己馱的紅糖袋也變輕了,馱著石子的小馬3 聽了它們的話,興奮地說:“我覺得我過河后我的貨物也會變輕。”

師提出問題:三匹小馬誰說得對呢?

通過生活經驗,學生們得出自己的觀點:“小馬1 是對的,小馬2 是對的,小馬3 是錯的。”然而,這只是他們的觀點(或判斷),并不是學生對于溶解概念的原有認知,這時就需要教師深度挖掘他們提出這個觀點的理由是什么。

師:“你為什么覺得小馬1是對的?”

“你為什么覺得小馬2是對的?”

“你為什么覺得小馬3是不對的?”

當學生提出自己的理由后,教師一定要及時展開追問,“追”的是學生更深層的理由,實際上追問所得到的答案,就是學生對于“溶解”的前概念(原有認知),同時這個過程也是學生運用自己的前概念(原有認知)對溶解概念進行初步拆解的過程。通過追問得到的答案,更加貼近“溶解”的科學概念。(見圖2)

圖2 《它們去哪里了》情境引入設計框架圖

這時,教師需判斷出學生前概念(原有認知)的起點在哪里,區分出學生原有認知的特點。有的學生的已有認知離科學概念很近,是屬于科學概念的內涵中的,教師可以通過同化豐富這部分學生原有認知的內涵。有的學生的已有認知距離科學概念很遠,并且有錯誤,教師可以通過糾正這部分學生的原有認知的外延,讓他們的認知更加靠近科學概念。基于此,教師可以確定選取哪些教學內容,采用怎樣的教學策略,幫助學生將原有認知達到本節課的階段終點,即正確理解溶解的科學概念。

基于上面充分的情境“引入”環節,在第二環節中學生才能進行真實的、有選擇的、有目的性的觀察,高效地進行邏輯求證的探究實踐活動。

二、在探究實踐中建構

教師提供學習材料,基于上面的預設,有針對性地開展探究性科學實踐活動,讓學生自主建構科學解釋。

學生認知水平相近,感知模式相似,通過合作交流,豐富感知經驗,為后續自主思維加工提供基礎。依據小學生的認知特點,低、中年級可以從具體的或學生熟悉的日常物品入手,利用韋恩圖等形象的手段引導學生尋找、發現共同點;中、高年級學生已具備了某些下位概念,可引導他們直接從外部的、非本質的特征向內部的、本質的特征深入,一步步抽象,達到概括。學生通過實驗的方式搜集證據,對證據進行感知、比較、歸納、概括,從而產生推測,形成科學解釋。

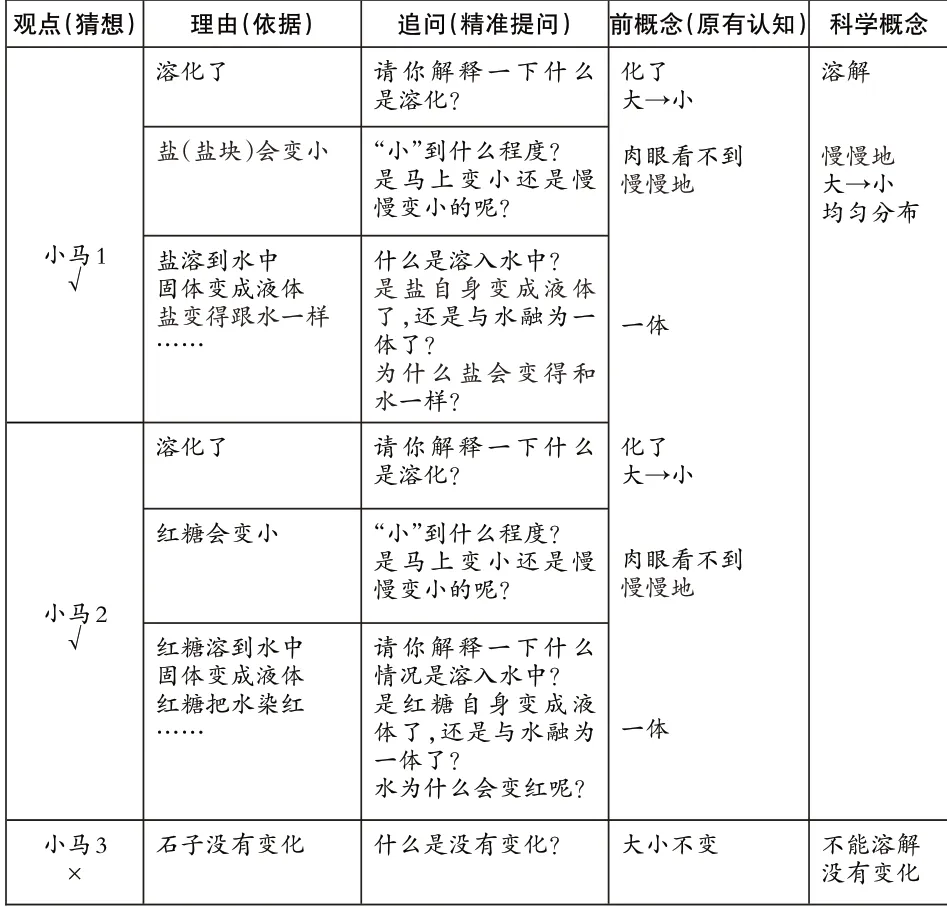

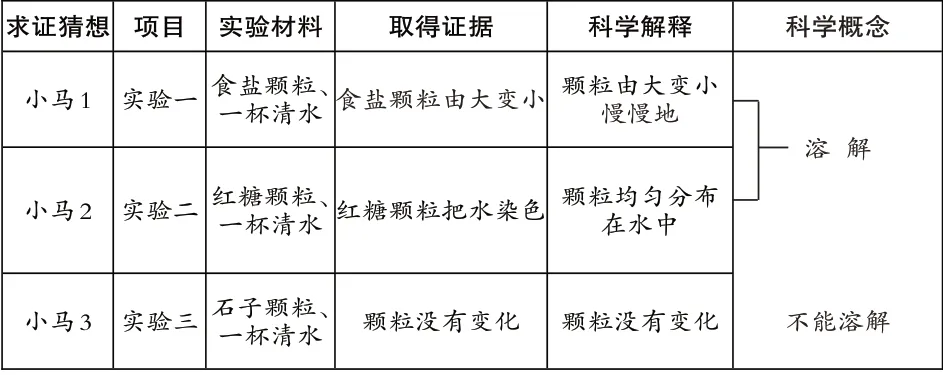

例如,教學教科版小學一年級科學《它們去哪里了》一課時,我為學生提供了三組實驗學習材料,經過合理排序,便于學生對實驗結果進行有效的比較與歸納。(見圖3)

圖3 《它們去哪里了》探究實踐活動設計框架圖

學生完成前兩項實驗后,對自己的依據進行求證,將取得的證據通過歸納、概括等手段,自主求證(得到)溶解的科學解釋,對溶解的概念進一步地進行拆解,從而逐步構建出溶解概念的知識體系。

三、在反思交流中提升

教師組織小組數據展示、匯報交流活動,引導學生反思自己的理由是否正確,分享自己的推測與科學解釋,并互相進行評價。針對探究過程、結果和學生的科學解釋,引導學生進行反思。聽取不同的觀點并從中得到啟發,進而能從不同角度完善對概念的理解,發展自己的思維,形成準確的科學概念。

例如,教學教科版小學一年級科學《它們去哪里了》一課時,學生在互評環節中首先對食鹽顆粒與紅糖顆粒由大變小的速度進行進一步的討論,從而完善“溶解”概念中“慢慢地”特點。

在觀察到清水被紅糖染色現象后,有學生提出:紅糖顆粒溶解過程中,紅糖顆粒就像我們上操時,先排隊在一起,然后隨著音樂均勻分散到各個點位進行做操。學生通過枚舉法,形象描述出“溶解”概念中“均勻分布”的特點。

在不同的觀點與推理中,學生們逐漸完善自己認知的“溶解”概念,更加理解與接近“溶解”的科學概念。

在通過對小馬3 與小馬1、小馬2 所取得的不同證據的對比,學生認識到“能被水溶解”“不能被水溶解”的區別之處,從而潛移默化地與生活中的物品相聯系,運用這把“尺子”判斷哪種物體能被水溶解,哪種物體不能被水溶解。

四、在新情境中遷移

教師提供新情境,鼓勵應用新概念,幫助學生實現概念的遷移應用。

概念學習完成之后,教師精心選擇新的問題情境,使學生將新概念遷移到新情境中,不斷加深對概念的理解和應用,做到融會貫通,發展高階思維。

例如,學習教科版小學一年級科學《它們去哪里了》一課后,為了發散學生思維,拓寬學生視野,達到學以致用、舉一反三的目標,我們設計了一個小環節:生活中哪些物質可以被水溶解?哪些物質不可以被水溶解?進行舉例說明。

絕大多數學生都能提出“速溶咖啡能被水溶解”“橡皮不能被水溶解”等。其中一名學生認為:“食用油不能被水溶解,因為往水中滴入食用油,可以看到一滴滴的油花。”聽到他提出的事例,教室里沸騰了,學生紛紛發表自己的見解與判斷。我抓住了這個轉瞬即逝的機會,為學生繼續創設“哪些液體可以被水溶解?”的科學情境,進一步探究液體之間溶解的奧秘。

小學科學思維型教學模式重視學生在概念學習進程中上、下位概念的聯結及核心概念的深度建構,重視對學生前概念(原有認知)的指導與挖掘,重視核心概念的遷移與應用。

小學科學思維型教學模式的教學過程,在有限時間內,關注教育的每個環節、每個細節,幫助教師有效開展聚焦核心概念的教學,充分調動學生的思維高速運轉,使學生在“邏輯求證”的教學過程中,不斷驗證、完善、更改自己的原有認知,形成正確的科學觀念,發展科學思維,運用科學的方法提升小學科學課程教育效能,進而發展學生的科學學科核心素養。