時間的刻度

——“嘀嗒”聲里的民間記憶

劉化龍

銅壺滴漏(中國國家博物館藏)

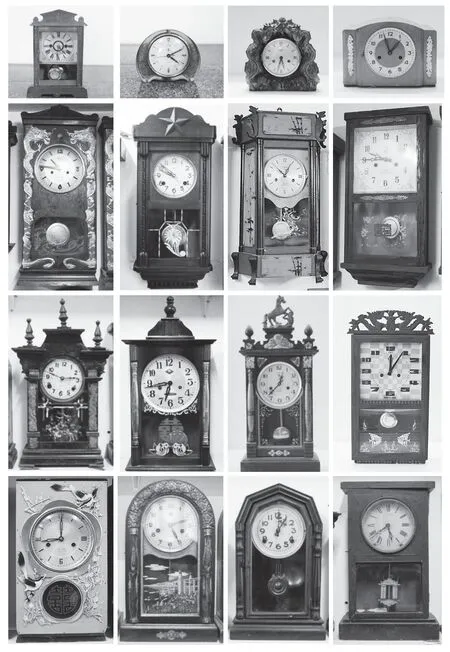

李玉山收藏的時鐘

古以時為刻。在中國國家博物館的古代中國陳列中,展示著一件計時所用的儀器——銅壺滴漏,由廣州人冼運行、杜子盛等鑄造于元延祐三年(1316)。這件銅壺滴漏從制成之日起一直被使用到1900 年前后,歷經近600 年,是我國現存最早、最大、最完整的銅壺滴漏。

歷經工業革命的發展,人們對于時間的計量日趨準確,更加精準的計時工具,為我們的生活帶來了更多便利。隨著工業化的發展與推進,往日里碩大的計時工具漸漸走入了尋常百姓家。通過翻閱20 世紀中葉中國家庭的老照片,能夠頻繁地看到老鐘表的身影,它們點綴在畫面中最顯眼的位置,成為每個家庭珍貴的物件,從中也能夠感受到鐘表在家庭生活中的重要地位。

中華人民共和國成立后,我國慢慢建立起屬于自己的輕工業。自行車、縫紉機、手表、收音機漸漸走入尋常百姓家,一度成為百姓生活中的“三轉一響”。鐘表記錄著時間,也丈量著歷史,蘊藏著歷史與文化,也彰顯出工業技術的進步。

鐘表工業的起源

中國機械鐘表的發展,起源于17 世紀初。1601 年,意大利傳教士利瑪竇把自鳴鐘帶到中國,作為貢品獻給明朝萬歷皇帝,這也開創了中國人使用機械時鐘的歷史。清朝康熙年間,中國成為當時最大的鐘表進口國,來自泰西的琺瑯鐘及各式打簧表大量涌入中國。同時,廣州鐘表業開始興起,除了制作敬獻皇宮的鐘表外,還廣泛制造民用時鐘。咸豐年間,南京、蘇州等地也出現了機械鐘表的作坊,主要生產插屏鐘和圓擺鐘。19 世紀末,我國的造鐘工藝達到了一個新水平,1875 年由上海“美麗華”作坊制造的南京鐘,以造型古樸典雅、民族風格鮮明、報時聲音清脆、走時準確而聞名世界,1915 年曾在美國舊金山舉行的“巴拿馬萬國博覽會”上獲特別獎。

20 世紀上半葉,我國的鐘表制造業仍有一定的發展。在戰火紛飛的年代,中國大地飽受戰爭紛擾,民族工業在夾縫中生存。但當時的實業家依舊扛起“實業救國”、振興民族工業的大旗,各家產品品牌雖然不同,但所彰顯的民族文化和愛國精神卻如出一轍。在每個鐘殼后身都貼有文字廣告,印有諸如“齊心愛國,振興實業,精造我國之貨,勿用舶來之品”“請用國貨”等字樣,深深吸引著愛國者的目光。當時制造的時鐘,無論從設計、生產和銷售等無不體現出企業家的民族情懷。無數鐘表精英走向全國各地,建立工廠,推動著中國的鐘表事業。

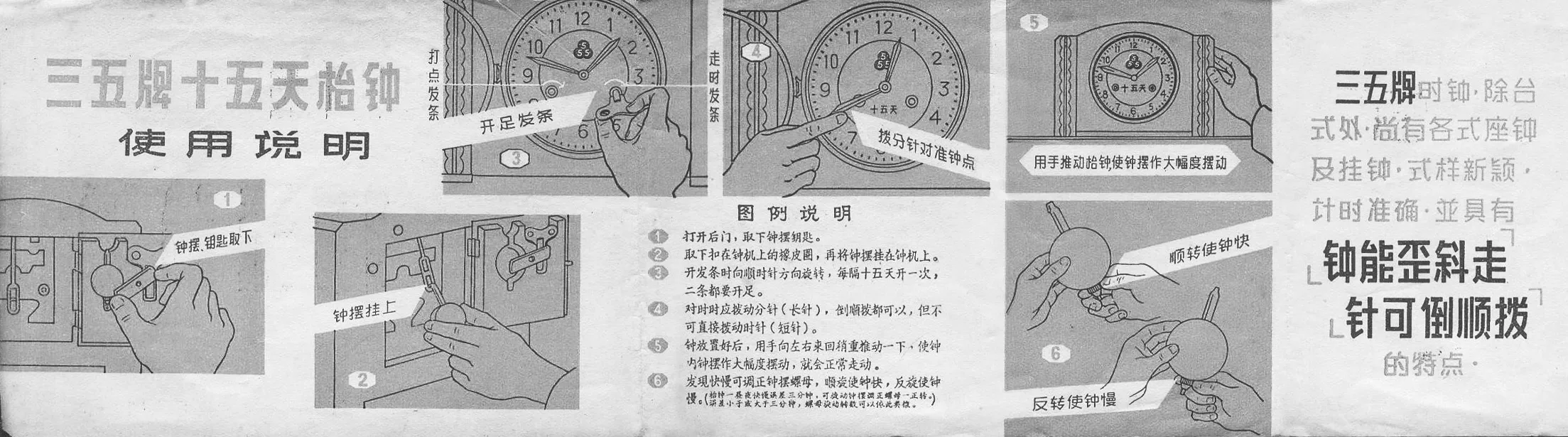

三五牌十五天臺式座鐘使用說明書

1915 年,民族實業家李東山在煙臺創辦“煙臺寶時造鐘廠”,后改名“德順興造鐘廠”,生產的“寶”字牌鐘以物美價廉、承諾終身保修贏得了國人喜愛,確立了“煙臺鐘”的領軍地位。永康、盛利、永業、慈業等鐘廠也相繼成立,“永”“盛”“慈”等品牌鐘表行銷東北、華南、西南等地區,煙臺鐘表在中國形成了產業集群。中華人民共和國成立后,寶時、新德(由原永康造鐘廠改組而成)、永業三家鐘表企業合并,以德順興造鐘廠為基礎,組建了公私合營的煙臺造鐘廠,“寶”字商標正式更名為“北極星”商標,煙臺鐘表制作再次進入繁榮發展時期。該廠產品有北極星牌機械擺鐘和石英鐘兩大系列,包括座鐘、掛鐘、落地鐘等。其機械擺鐘在1979 年和1983 年兩次獲國家優質產品銀質獎。1988 年產鐘301 萬臺,產品銷往80 多個國家和地區。

中國鐘廠1940 年建于上海,起初由毛式唐等人發起,由造鐘工程師阮順發負責技術工作。通過研究日、德鐘表的結構,1943 年,中國鐘廠設計出我國第一臺采用“活擺”結構、走時15 天的座鐘及掛鐘。為了突出這一性能特點,最終決定采用三個“5”作為產品商標,定名為“三五”牌十五天時鐘。1954 年年底,中國鐘表制造廠進行公私合營,文華鐘廠、仁泰機器廠、順興螺絲廠、森昌電鍍廠、鐘才記木殼廠等先后并入,一舉成為初具規模的綜合性全能型制鐘企業,設計研制出上海人民廣播電臺報時鐘,這是國內電臺首次使用“嘟嘟嘟”的天文報時訊號。中國鐘廠所生產的“三五牌”時鐘是當時暢銷全國的名牌國貨,憑借高超的生產工藝水平和傳統的技術優勢,除滿足國內市場銷售外,還出口至70 多個國家和地區。中國鐘廠創造了國內鐘表業的多個第一:1954 年研制出國內首個電臺天文報時訊號,1957 年研制成功高精度天文鐘,1976 年研制成功地震測量鐘等,所生產的“三五牌”木鐘多次被評為優質產品。

1958 年,上海鐘廠由東方鐘廠、亨得利鐘表廠、亨達利鐘廠三家工廠合并成立,是一家專門生產鬧鐘等計時儀器的專業工廠,并發展成為我國最大的生產機械鬧鐘的專業工廠。該廠主要產品有機械鬧鐘、石英鐘及各類定時器等。1987年10 月,鉆石牌機械鬧鐘榮獲國家銀質獎。

柳州時鐘制造業是在鐘表修理業的基礎上發展起來的。1973 年2月,柳州市鐘廠成立。當年,機械鬧鐘試制成功,年末產量2175 只。1974 年生產1.3 萬只。1975 年,全國鬧鐘市場趨于飽和,鐘廠經市場調查后決定實施地區物資導向戰略,利用柳州地區豐富的木材,轉產機械木掛鐘。經過20 世紀80 年代的發展,至90 年代先后形成“金聲”牌機械擺鐘、石英鐘、定時器、落地鐘4 大類時鐘產品。柳州市鐘廠成為國內制鐘工業三大生產廠家之一,產品曾榮獲北京國際博覽會銀質獎、全國輕工博覽會銀質獎等榮譽。

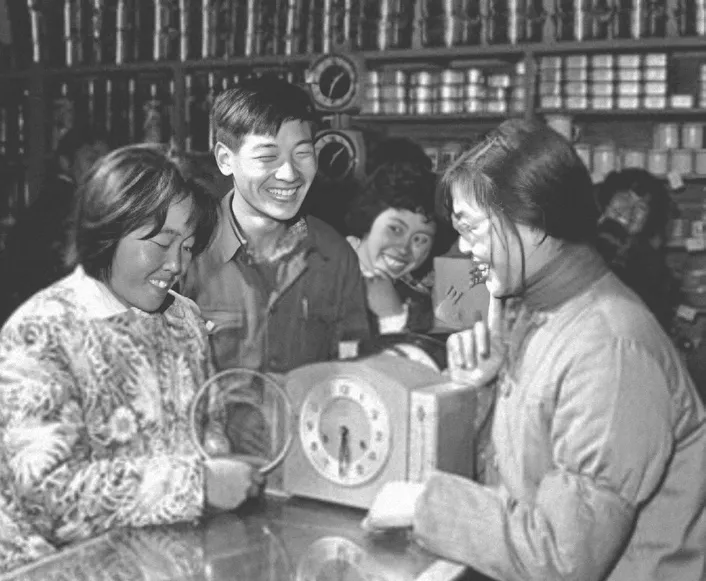

一對新婚夫婦在百貨商店購買臺鐘(《解放日報》記者周先鐸攝于1980 年1 月26 日)

除此之外,中華人民共和國成立之后,全國各地陸續組建了一批鐘表廠。如流散在各地的蘇州鐘表匠被再次組織起來,恢復制鐘作坊,1958 年將零散的作坊企業合并建成國營蘇州鐘表廠,先后生產北塔牌、虎丘牌、衛星牌鬧鐘和座鐘;1956年,天津公私合營鐘表廠成立,三年后與天津恒大煙草廠合并,更名為天津鐘表廠,生產金雞牌鬧表等;南京鐘廠的前身為南京紫金山鐘表廠,1959 年建廠,1964 年更名 為5992 廠,1967 年恢復名稱為南京鐘表材料廠;1972 年,青島紅衛金屬制品廠改稱為青島鐘表廠,生產雙馬牌木殼掛鐘和座鐘,成為市場上十分緊俏的商品;1966 年按照國家三線建設的要求,煙臺鐘表廠軍工分廠于1966 年9 月18 日在聊城選址建廠,先后研制開發和生產了一系列用于海軍艦艇的儀器、儀表,在保證海軍需要的同時,組織生產了泰山牌機械手表和石英電子表等幾十種產品。

山城里的時鐘記憶

說起與李玉山先生的相識,著實充滿了緣分。2020 年因為工作的原因,我對于中華人民共和國成立后日常生活所用的品類收藏進行整理與調研。在此過程中,熱心的藏家向我推薦了這樣一位老人:他七十多歲,收藏了很多時鐘,并想給這些時鐘找個歸宿。第二天我們就取得了聯系,接通電話時,一位帶著濃重重慶方言的老先生,滿懷激動的心情,希望我們能夠趕緊去看看他所收藏的時鐘。隨后,我們便踏上了去往重慶的旅程。

偏瘦的身材、樸素的衣著、濃密花白的長胡子,讓我對面前的李玉山老人充滿了好奇。簡單客套后,我們便跟隨前往他家中。“沒想到你們這么迅速就來了!我就想把我收藏的這些時鐘托付給國家,半輩子收藏的時鐘,每個我都修得好好的……”這就是一路上聽到李玉山說得最多的話。走進李玉山位于重慶城區的家,一個簡單的貨架上擺放著一些小座鐘與鬧鐘,他迫不及待地從柜子中取出一件自己最得意的收藏,一只中華教育用具制造廠制鐘部所制造的座鐘,并向我們介紹道:“這是1934 年‘中國鐘表之父’阮順發的成名之作,包含時間、時辰、日歷、月份、星期、月相、溫度、濕度八種功能,又稱為‘八用鐘’。機芯完好,設計先進,領先當時。尤其是自動平衡裝置,免去了擺放不平所帶來的行擺。可以正常運轉,走時準確穩定,7 天上一次發條。”由于歷史原因,此鐘從1934 年開始生產到1940 年廠房被日軍炸毀,在此期間只生產過千余臺。隨后,李玉山又帶我看了他修鐘所剩下的幾大箱零配件,包括表盤、彈簧、齒輪等,修鐘的地方不大,就在窗臺邊,有時修一只鬧鐘,需要反復拆解,李玉山會先準備好煙和茶,在窗臺邊一坐就是一整天。

隨后,我們繼續驅車近60公里,尋著蜿蜒的山間小路,來到李玉山位于璧山的家中。這里曾是工廠的廠房,工廠搬遷后,就只剩下他們所居住的這棟樓房,環繞在郁郁蔥蔥的自然森林中,放眼望去處處都是綠色,世外桃源般的感覺。當我踏進家門時,就被眼前的景象震撼了:并不寬敞的房間里,擺滿了各式各樣的座鐘、掛鐘,它們形態各異,各有特色,并伴隨著“嘀嗒”“嘀嗒”的響聲。如此多的時鐘濃縮在這十幾平米的見方之中,仿佛置身在時間的隧道里。

在與李玉山的交談中,他說出了此次整體轉讓所收藏時鐘的原因:璧山這座六層的樓房位于縉云山國家級自然保護區七塘保護站內,2019年年初,璧山區的社區人員來作了一系列入門調查,并且告知他所居住的區域被劃入了自然保護區,樓房隨時有被拆遷的可能。在得知此消息后,他與兒女們進行了簡單溝通,為了讓自己多年收藏的時鐘不再流散,李玉山才開始到處打聽給這些寶貝尋找歸宿,最終與我們取得了聯系。

尋找時鐘之旅

其實,時鐘收藏家李玉山的愛好還有很多,自駕旅游、種植、攝影、撿石頭等,但他最喜愛的事情就是修理——把那些不走時的時鐘修理好。家里的時鐘越來越多,他喜歡把它們都擺出來,一一觀看。1971 年,李玉山作為知青從農村調回城里國營企業工作,跟師傅學鉗工。80 年代初,他回到農村生產隊,見有一個農家掛著重慶龍牌掛鐘,李玉山問他這個掛鐘還走時嗎?老農說早就不走了,也找不到人修,沒有用了。他看了一下外殼、機芯,配件完整,反正學的是機修鉗工,就把掛鐘從生產隊帶回家,把機芯拆下來每個零件做好記號,洗油、裝配、調整、加油,搞了一整天,終于安裝完畢,掛鐘又“嘀嗒”“嘀嗒”走時了,他感到又高興又興奮。還有一次外出旅游時,他走進一家農家樂,看到店里一只掛鐘已經壞了很久,便興致勃勃地幫助店家進行修理,不到半天的工夫,這只掛鐘便能夠正常運轉。店家對李玉山的稱贊,讓他備受鼓舞。

退休后,李玉山非常喜歡自駕游。因為重慶的冬天比較陰冷,所以他和家人會選擇在冬天到比較暖和的廣西、廣東、福建和海南等省份,待幾個月后再返回重慶。每次到了目的地,李玉山就把家人送到景區,自己去當地的收藏品市場,研究、購買各種時鐘。

除了常規的自駕游,李玉山一家還會坐火車去更遠的地方。有一次去沈陽旅游,李玉山在當地古玩市場買到了七八只座鐘,由于體積大,又怕快遞損毀,他號召同行的伙伴一起幫著拿。一群六七十歲的老人,左右胳膊各夾著一只老座鐘,趕著上火車。有一次朋友去外地,晚上9 點給他打電話說這里有一座鐘,把照片發來后他一看這鐘有年頭,便馬上開車去到200 公里外把鐘給買回來,回到家已是凌晨三點多了。李玉山就是憑借著這股子韌勁兒,幾十年的時間,最終收藏、整理了800 多只時鐘。

李玉山會對收藏的時鐘進行洗油、上油等基礎的修復工作,并對外觀進行清潔處理,為的是保證每一只時鐘都能基本走時準確,外觀完整無缺。有時,為了修一只故障時鐘,李玉山會四處尋找相似的時鐘,買回來當作配件;有時缺少的零件配不到,他就發揮自己的鉗工優勢,缺少哪個零件就自己去做。在他家中,還擺放著一臺手工車床,那些缺少的齒輪配件,就是用這只車床制作而成的。對于李玉山來說,把這些時鐘修理好,是巨大的成就感與獲得感。而這種成就感,來自于對中國鐘表的熱愛,李玉山說:“鐘表是民族工業,是中國人民家庭的必備品。尤其是機械鐘,80 年代后逐漸被石英鐘、電子鐘所取代。所以,我一定要收集機械鐘并保留下來、傳存下去。”

時鐘的脈絡

為了更深入地了解這800 多只時鐘的具體情況,我決定二度前往重慶,與李玉山一起對他所收藏的時鐘進行系統性的梳理。經過交流,我作出了一個非常大膽的決定,把李玉山收藏的所有時鐘,全部從紙箱中取出,然后進行初步分類與歸納。當我們完成所有工作時,我不禁為他拍攝了一張值得紀念的照片——一位白胡子老人,站在自己一輩子所收藏的時鐘中間,墻壁上是那些古老的座鐘、掛鐘與圓鐘,地下均勻擺著各式鬧鐘。

李玉山與他收藏的時鐘

李玉山收藏的時鐘(部分)

隨后,我們開始了漫長的整理工作。大概一周的時間,我從早到晚為這些時鐘拍攝照片、命名并整理表格,沉浸在李玉山的時鐘世界里。

經過整理,李玉山所收藏的時鐘共分為7 大類,分別為落地鐘、掛鐘、大座鐘、小座鐘、鬧鐘、圓鐘、雜項鐘,他的收藏有以下幾個特點:時間范圍廣、形式種類多樣、國產鐘表眾多、現狀品相良好。他所收藏的時鐘,時間跨度從抗日戰爭時期、50 年代大生產時期到80 年代左右;收藏形式種類多樣,從大型落地鐘到床頭所擺放的鬧鐘,從發條鐘到電鐘,從公共場所使用的時鐘到航海船只上使用的船鐘等,基本涵蓋了機械鐘的全部種類。

其中,掛鐘從三四十年代到70年代,形式多樣,包含煙臺北極星牌、上海三五牌、天津金雞牌、重慶江龍牌等。據李玉山講述,其中有一座是八路軍指揮部用鐘,依據另一件同類掛鐘上的五角星裝飾,李玉山便自己做了個五角星,安裝到了上面。還有一只無意間收藏到的掛鐘,為重慶鐘表廠定制的仿燈籠造型掛鐘,非常稀有。

座鐘的制作材質非常豐富,絕大多數為木質,但也不乏使用金屬、陶瓷、玻璃作為主要材料,時間跨度從30 年代至70 年代,來自我國各地,包含上海、重慶、天津、哈爾濱、遼寧等現當代工業發展的重要城市。這些座鐘外形多種多樣,上面所繪制的花紋、浮雕圖案等,或華麗或簡約,有雙喜字圖案、南京長江大橋圖案、大慶油田圖案、毛主席語錄圖案等,非常具有時代特點。比如,大慶油田圖案座鐘,反映了60 年代大慶油田的生產場景,畫面上油井高塔林立,飄揚的紅旗象征著為國爭光、為民族爭氣的“大慶精神”;南京長江大橋圖案座鐘,將氣勢磅礴的南京長江大橋圖案融入座鐘的方寸之間,讓“自力更生、艱苦奮斗”的中國精神鼓舞每一個中國家庭;而造型別致的雙喜字圖案座鐘,兩個并列的喜字方正對稱,如新人并肩攜手而立,反映了人們盼望喜事成雙的美好愿望,讓甜蜜的祝福隨著時光流淌而在生活中永存。

圓鐘從傳統的機械發條儲能,再到后續的交流電直驅,材質也從早期的木質外殼變成了金屬外殼,表盤的數字、設計隨著時代的發展而變遷。

李玉山收藏的鬧鐘(部分)

鬧鐘的數量非常多,形式也很多樣,主要分為單鈴、雙鈴兩大類,形狀以圓形、方形兩類區分。造型豐富多樣,且有設計趣味性,是鬧鐘類最為顯著的特點。表盤的設計多種多樣,或添加風景畫,或做成歐式浮雕效果,或添加實用的日歷數字,木質的浮雕圖案造型體現出每個時代的審美特點,極具時代感。同時,在注重計時功能之外,部分鐘表生產廠家還融入了趣味性,利用機械原理,在表盤上添加了許多轉動裝飾效果,比如小雞啄米、米老鼠、熊貓搬竹子等,給鬧鐘增加了裝飾效果。最具有特色的就是小雞啄米圖案鬧鐘,共有12 款,它們是不同時代、不同廠家生產的。相同的主題下,無論是雞的造型,還是表盤圖案都有細微差別,把它們放置在一起,便可從一款鬧鐘的不同樣式,看到時代的發展與變遷。

時代的見證

鐘表作為計時工具,無論在公共場所,還是尋常百姓家,都是生活必需品。無論是進口的名貴鐘表,還是價格平易的國產時鐘,都記錄著大時代背景下人們的生活形態,也成為人們心中對于生活最濃厚的記憶。能喚起人們最深層記憶的鐘表,往往不是動輒萬元的德國、瑞士時鐘,也不是頂級名牌,而正是那些掛在屋檐下、擺在床頭邊的日用鐘表。李玉山收藏的時鐘,都源自平常百姓家。一座座鐘表成為不同家庭相同的記憶,當它們被擺放在一起的時候,就成為了民族的共同記憶。

鐘表作為精密儀器制造業的一把標尺,是丈量一個國家工業實力最重要的標志。據中研產業研究院公布的《2022—2027 年鐘表市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示,我國鐘表行業工業規上企業260 家,營業收入363 億元,利潤22.3 億元。我國時鐘產量占世界90%,手表產量占世界80%,成為名副其實的鐘表生產大國,正在向鐘表生產強國邁進。

李玉山收藏的時鐘,近乎90%都是國產時鐘,涵蓋66 家鐘表品牌。生產的時間段主要集中在50 至70 年代之間,可以說是中華人民共和國成立初期中國鐘表制造成果的集中體現。其中,像上海鐘表廠、煙臺鐘表廠、重慶鐘表廠等,具有多年歷史,在不同時期生產不同標牌的時鐘,也有像永康、昌明等傳統鐘表品牌,還有像龍口、敦化、呼和浩特、德陽等小型鐘表廠制作的時鐘。這些鐘表品牌工廠遍及全國,能夠較為全面地反映中國鐘表制造業的分布與發展。

不同地方獨具特色的地域文化,造就了形態各異的時鐘外型設計。隨著時間的推移,每個時代都有代表性的主題與生活,便產生了豐富多彩的時鐘裝飾藝術。時間與地域的縱橫交錯,小鐘表也記錄了大歷史:從南到北的制作者就地取材,木質、金屬、陶瓷、琉璃、塑料等各種材質均有;繪畫裝飾別出心裁,熊貓、雙龍戲珠、金魚、花鳥、長城風景畫、卡通等花樣各異,讓每一座時鐘都成為時代與地域的獨特結合。

李玉山先生曾在機械廠工作,他將自己對國產工業的理解融入到時鐘收藏之中,不斷地將全國各地生產的時鐘收藏起來。無論是收藏時鐘時的熱情,抑或是修理時鐘時的執著,憑借著那份情懷,他展現了一位重慶工人對美好生活的熱愛及對理想生活的不懈追求。

[1]《上海輕工業志》編纂委員會編:《上海輕工業志》,上海社會科學院出版社1996 年版,第256 頁。

[2]柳州市地方志編纂委員會編:《柳州市志》第2 卷,廣西人民出版社2003 年版,第282 頁。