疫情背景下家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與大學(xué)生擇業(yè)焦慮的關(guān)系①

王淑燕, 江偉

淮北師范大學(xué) 教育學(xué)院, 安徽 淮北 235000

近些年, 隨著高校擴(kuò)招力度的加大, 大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)不斷增加, 教育部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示, 2022屆高校畢業(yè)生人數(shù)已達(dá)1 076萬(wàn)人, 如此龐大的就業(yè)大軍, 加上疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的各種沖擊, 使得大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)形勢(shì)異常復(fù)雜與嚴(yán)峻. 由于政府和社會(huì)各界積極應(yīng)對(duì)因全球經(jīng)濟(jì)萎靡、 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力和新型冠狀病毒肺炎疫情疊加影響所造成的大學(xué)生就業(yè)難問(wèn)題, 大學(xué)生就業(yè)率并未出現(xiàn)斷崖式下降, 但大學(xué)生就業(yè)景氣指數(shù)在未來(lái)幾年仍將在下降通道徘徊[1], 大學(xué)生擇業(yè)焦慮問(wèn)題日益凸顯. 有調(diào)查顯示, 62.87%的大學(xué)生存在不同程度的就業(yè)焦慮[2], “焦慮”成為后疫情時(shí)代大學(xué)生擇業(yè)過(guò)程中的普遍心態(tài)[3]. 擇業(yè)焦慮是指?jìng)€(gè)體在面臨職業(yè)選擇時(shí)產(chǎn)生的一種緊張、 不安、 強(qiáng)烈、 持久的情緒體驗(yàn), 并引起相應(yīng)的心理與行為改變[4]. 就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力過(guò)大是導(dǎo)致大學(xué)生出現(xiàn)自殺行為的原因之一[5]. 大學(xué)生擇業(yè)焦慮過(guò)度會(huì)影響其身心健康, 進(jìn)而對(duì)其未來(lái)的發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響, 影響擇業(yè)焦慮的因素有社會(huì)、 學(xué)校、 家庭等外在因素, 也有個(gè)體的思想觀念、 人格等內(nèi)在因素.

家庭是個(gè)體發(fā)展中非常重要的成長(zhǎng)環(huán)境, 對(duì)個(gè)體的影響是持久且深遠(yuǎn)的. 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位包括客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位和主觀家庭社會(huì)地位. 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位是反映家庭社會(huì)地位的客觀指標(biāo), 一般通過(guò)父母的職業(yè)、 教育程度以及家庭的經(jīng)濟(jì)收入來(lái)測(cè)量. 已有研究發(fā)現(xiàn), 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)大學(xué)畢業(yè)生的畢業(yè)去向和就業(yè)結(jié)果均有影響[6], 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與大學(xué)生內(nèi)部擇業(yè)動(dòng)機(jī)存在顯著正相關(guān)[7]. 因此, 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位是影響大學(xué)生擇業(yè)心理的重要家庭因素之一. 受教育程度低的父母, 由于缺乏相應(yīng)的知識(shí)和能力, 在其子女擇業(yè)時(shí)能夠給予的支持和資源也較少, 難免使子女在擇業(yè)時(shí)處于被動(dòng)局面, 增加擇業(yè)壓力, 擇業(yè)焦慮情緒嚴(yán)重[8]. 有研究者提出[9], 與普通家庭大學(xué)生相比, 家庭經(jīng)濟(jì)困難的大學(xué)生承受了更多的壓力和焦慮. 家庭的高期望值和低支持力使得家庭經(jīng)濟(jì)困難的大學(xué)生心理壓力較大, 畢業(yè)找工作時(shí)部分該類學(xué)生在家庭的高期望與社會(huì)的低就業(yè)現(xiàn)狀中掙扎、 煎熬, 擇業(yè)焦慮加劇[10]. 基于以上分析, 本研究假設(shè): 客觀家庭經(jīng)濟(jì)地位與大學(xué)生的擇業(yè)焦慮呈顯著負(fù)相關(guān).

客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位是如何影響大學(xué)生擇業(yè)焦慮的, 其內(nèi)在的影響機(jī)制問(wèn)題仍不明確. 家庭投資理論認(rèn)為[11], 社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位較高的家庭可以為個(gè)體提供更多的發(fā)展資本, 進(jìn)而使個(gè)體形成對(duì)自身積極的認(rèn)知評(píng)價(jià), 這在一定程度上可以抵御挫折所帶來(lái)的負(fù)面情緒, 有利于個(gè)體的身心健康發(fā)展. 以往研究發(fā)現(xiàn), 客觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位可以正向預(yù)測(cè)主觀社會(huì)地位, 二者呈顯著相關(guān)[12-13]; 主觀社會(huì)地位在客觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的基礎(chǔ)上可以額外地解釋個(gè)體心理健康水平的變異, 是更為有效預(yù)測(cè)心理健康的指標(biāo)[14-15]. 有研究發(fā)現(xiàn), 主觀社會(huì)地位對(duì)抑郁癥狀有負(fù)向預(yù)測(cè)作用[16], 主觀社會(huì)地位與社交焦慮呈顯著負(fù)相關(guān)[17]. 主觀家庭社會(huì)地位是大學(xué)生對(duì)其客觀家庭經(jīng)濟(jì)地位的主觀感知, 人們的主觀社會(huì)地位認(rèn)知作為重要的中介變量連接著客觀經(jīng)濟(jì)地位與自評(píng)健康[18]. 基于以上分析, 本研究假設(shè): 主觀家庭社會(huì)地位與大學(xué)生擇業(yè)焦慮呈顯著負(fù)相關(guān), 主觀家庭社會(huì)地位在客觀家庭經(jīng)濟(jì)地位與擇業(yè)焦慮之間起中介作用.

1 方法

1.1 研究對(duì)象

本研究于2020年12月在安徽省某高校舉辦的校園招聘現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)發(fā)放問(wèn)卷400份, 為了提高問(wèn)卷的作答質(zhì)量, 以“手帕紙巾”作為填寫(xiě)問(wèn)卷后的贈(zèng)品. 最后回收問(wèn)卷373份, 回收率為93%; 剔除被試為大一學(xué)生、 大二學(xué)生以及作答無(wú)效的問(wèn)卷后, 獲得有效問(wèn)卷為298份, 問(wèn)卷有效率為80%. 其中, 男生134人, 女生164人; 大三學(xué)生103人, 大四學(xué)生174人, 研究生21人; 被試的平均年齡為(21.34±1.19)歲.

1.2 研究工具

1.2.1 主觀家庭社會(huì)地位

主觀家庭社會(huì)地位的測(cè)量采用主觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位MacArthur 階梯量表, 該量表給被試呈現(xiàn)一個(gè)有10個(gè)階梯梯子的圖畫(huà), 然后要求被試根據(jù)對(duì)自身家庭收入、 教育、 職業(yè)情況的感知, 在梯子上找到相應(yīng)的位置[19]. 1代表社會(huì)最低層, 10代表社會(huì)最高層. 該量表在相關(guān)研究中被廣泛使用[20-21].

1.2.2 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位

客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位常用的測(cè)量指標(biāo)主要有家庭收入、 父母受教育程度和父母職業(yè). 參照周春燕等[12]的研究, 本研究收集了5項(xiàng)指標(biāo): 家庭月收入、 父親受教育水平、 母親受教育水平、 父親職業(yè)、 母親職業(yè).

家庭月收入包括“2 000元以下 ”“2 000~3 000元”“3 000~4 000元”“4 000~5 000元”“5 000~6 000元”“6 000~7 000元”“7 000~8 000元”“8 000~9 000元”“9 000~10 000元”“10 000元以上”10個(gè)水平, 分別賦值 1~10 分, 分?jǐn)?shù)越高, 表示家庭月收入越高.

父母受教育程度包括6個(gè)類別: “小學(xué)及以下”“初中”“高中/中專/技校”“大專”“本科”“碩士研究生及以上”, 分別賦值為 1~6分, 得分越高, 表示受教育程度越高.

根據(jù)陸學(xué)藝[22]的研究, 以10個(gè)社會(huì)階層作為測(cè)量父母職業(yè)的選項(xiàng), 依次賦值為 1~10 分, 分?jǐn)?shù)越高, 表明職業(yè)地位越高.

針對(duì)以上5項(xiàng)指標(biāo), 參考周春燕等[12]的有關(guān)研究, 首先選取父母中受教育水平、 職業(yè)地位較高的一方納入計(jì)算, 將所有指標(biāo)合并為3項(xiàng): 家庭月收入、 父母受教育水平、 父母職業(yè)地位; 其次, 將3項(xiàng)指標(biāo)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)分, 進(jìn)行主成分分析, 得到特征根大于1的主因子1個(gè), 解釋了 55.93%的方差, 最后得到綜合家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位指標(biāo)的計(jì)算公式為(0.829×Z父母職業(yè)地位+ 0.707×Z父母受教育水平+0.701×Z家庭月收入)/1.678, 其中0.829,0.707,0.701分別代表3項(xiàng)指標(biāo)的因子載荷, 1.678代表第一個(gè)因素的特征根. 綜合指標(biāo)最后的得分越高, 表明被試的家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位越高. 本研究中客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的分值范圍為-1.97~3.03, 其平均數(shù)為-0.06, 標(biāo)準(zhǔn)差為1.00.

1.2.3 擇業(yè)焦慮

采用張玉柱等[4]編制的高校畢業(yè)生擇業(yè)焦慮問(wèn)卷. 該問(wèn)卷包括對(duì)就業(yè)前景的擔(dān)憂、 缺乏就業(yè)支持、 自信心不足、 就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力4個(gè)維度, 共26個(gè)題項(xiàng). 問(wèn)卷采用5點(diǎn)計(jì)分, 問(wèn)卷總分為各維度得分相加, 得分越高, 被試的擇業(yè)焦慮水平越高. 本研究中, 對(duì)就業(yè)前景的擔(dān)憂、 缺乏就業(yè)支持、 自信心不足、 就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力及擇業(yè)焦慮總問(wèn)卷的內(nèi)部一致性系數(shù)α分別為0.681,0.863,0.792,0.706,0.921.

1.3 數(shù)據(jù)分析與處理

回收問(wèn)卷后, 使用SPSS 22.0進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入, 并進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)、 多因素方差分析、t檢驗(yàn)、 相關(guān)分析等, 采用SPSS軟件中的Process插件進(jìn)行中介效應(yīng)檢驗(yàn).

2 結(jié)果

2.1 共同方法偏差檢驗(yàn)

采用Harman單因素檢驗(yàn)法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行共同方法偏差檢驗(yàn), 將所有題項(xiàng)進(jìn)行探索性因素分析, 結(jié)果發(fā)現(xiàn), 特征根大于1的因子共7個(gè), 第一個(gè)因子解釋的變異量為29.33%, 小于臨界標(biāo)準(zhǔn)40%[23], 說(shuō)明本研究不存在嚴(yán)重的共同方法偏差.

2.2 大學(xué)生擇業(yè)焦慮的特點(diǎn)

以擇業(yè)焦慮問(wèn)卷總分為因變量, 性別和專業(yè)為影響變量, 進(jìn)行多因素方差分析, 結(jié)果發(fā)現(xiàn), 在擇業(yè)焦慮總分上性別的主效應(yīng)顯著,F(xiàn)(1, 294)= 19.374 ,p< 0.001, 偏η2=0.062; 采用獨(dú)立樣本t檢驗(yàn), 了解擇業(yè)焦慮在性別上的差異情況, 結(jié)果發(fā)現(xiàn), 女生擇業(yè)焦慮得分顯著高于男生(M1=74.35 ,SD1=14.00;M2=66.04 ,SD2=16.67;t=4.672,p<0.001,Cohen’sd=0.54); 而專業(yè)的主效應(yīng)、 性別與專業(yè)的交互作用均不顯著,F(xiàn)(1, 294)=1.930,p>0.05;F(1, 294)=0.808,p>0.05.

2.3 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位、 主觀家庭社會(huì)地位與擇業(yè)焦慮的相關(guān)分析

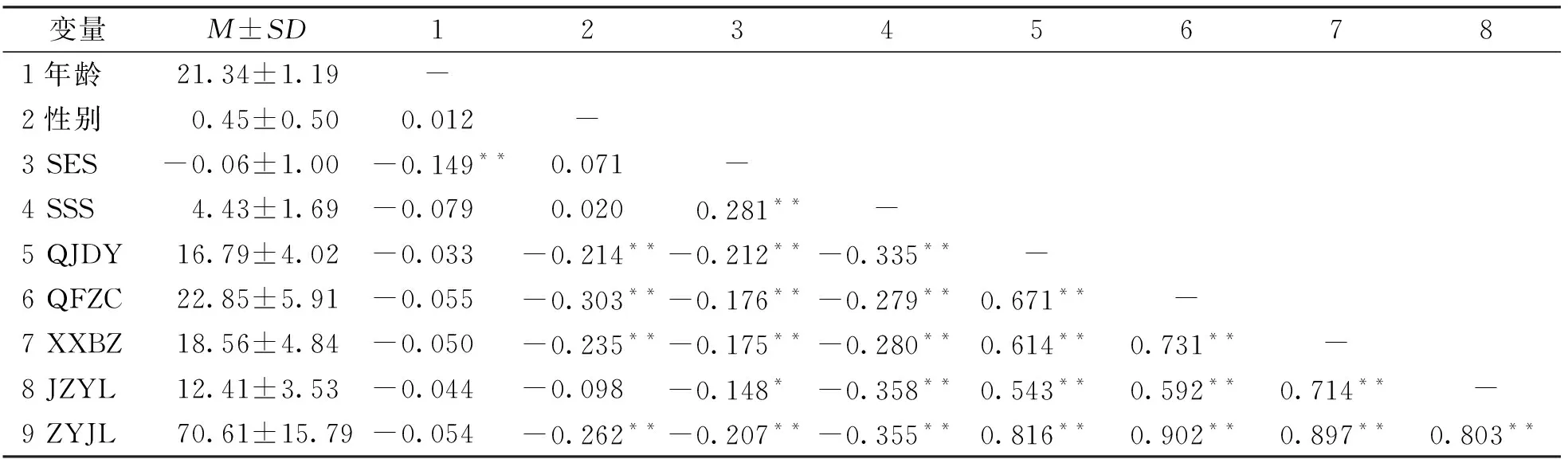

相關(guān)分析結(jié)果顯示(表1), 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與主觀家庭社會(huì)地位呈顯著正相關(guān)(r= 0.281,p<0.01), 客觀家庭經(jīng)濟(jì)地位與擇業(yè)焦慮及其各維度呈顯著負(fù)相關(guān)(p<0.01); 主觀家庭地位與大學(xué)生擇業(yè)焦慮及其各維度的呈顯著負(fù)相關(guān)(p<0.05,p<0.01). 擇業(yè)焦慮各維度與擇業(yè)焦慮總分的相關(guān)系數(shù)在0.803~0.902之間, 各維度間的相關(guān)系數(shù)在0.543~0.731之間. 擇業(yè)焦慮的各維度及擇業(yè)焦慮總分得分情況分別為: 對(duì)就業(yè)前景擔(dān)憂(16.79±4.02)分、 缺乏就業(yè)支持(22.85±5.91)分、 自信心不足(18.56±4.84)分、 就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力(12.41±3.53)分、 擇業(yè)焦慮總分(70.61±15.79)分.

表1 各變量的描述統(tǒng)計(jì)及相關(guān)分析(n=298)

2.4 主觀家庭社會(huì)地位的中介效應(yīng)檢驗(yàn)

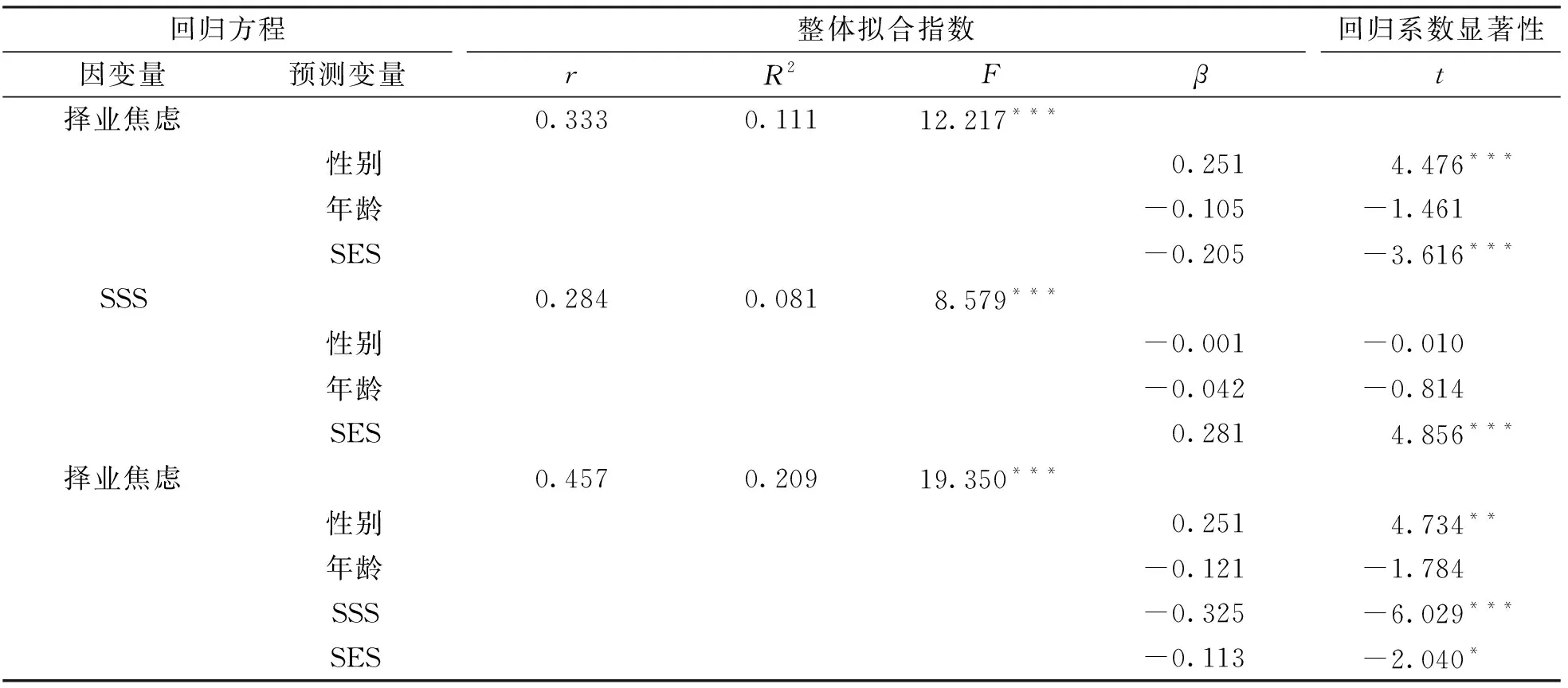

把年齡和性別作為控制變量的條件下(表2), 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)擇業(yè)焦慮存在負(fù)向預(yù)測(cè)作用(β=-0.205,p<0.001); 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)主觀家庭社會(huì)地位存在正向預(yù)測(cè)作用(β=0.281,p<0.001); 當(dāng)客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位和主觀家庭社會(huì)地位同時(shí)進(jìn)入回歸方程, 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位(β=-0.113,p<0.05)和主觀家庭社會(huì)地位(β=-0.325,p<0.001)均對(duì)擇業(yè)焦慮存在顯著的負(fù)向預(yù)測(cè)作用, 但客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)擇業(yè)焦慮預(yù)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)(絕對(duì)值)與單獨(dú)對(duì)擇業(yè)焦慮的預(yù)測(cè)系數(shù)(絕對(duì)值)相比, 其值有降低, 表明客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位通過(guò)主觀家庭社會(huì)地位對(duì)大學(xué)生的擇業(yè)焦慮產(chǎn)生間接的影響.

表2 變量關(guān)系的回歸分析(n=298)

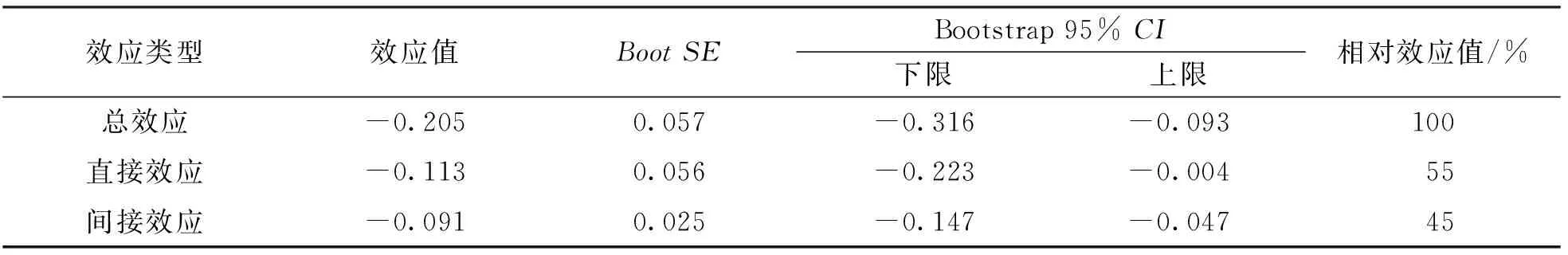

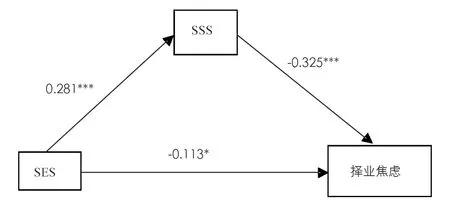

為進(jìn)一步檢驗(yàn)主觀家庭社會(huì)地位在客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與擇業(yè)焦慮間中介效應(yīng)的顯著性, 采用Process插件中的Model 4進(jìn)行中介效應(yīng)的檢驗(yàn). Bootstrap抽樣數(shù)為5 000, 置信區(qū)間為95%, 中介效應(yīng)分析結(jié)果及路徑圖顯示(表3, 圖1), 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)擇業(yè)焦慮的直接效應(yīng)的Bootstrap 95%置信區(qū)間為[-0.223, -0.004], 說(shuō)明客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)擇業(yè)焦慮的直接效應(yīng)顯著; 主觀家庭社會(huì)地位在客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與大學(xué)擇業(yè)焦慮之間的間接效應(yīng)Bootstrap 95% 置信區(qū)間為[-0.147, -0.047], 這說(shuō)明大學(xué)生主觀家庭社會(huì)地位在客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位和擇業(yè)焦慮之間起部分中介作用, 中介效應(yīng)占總效應(yīng)的比值為45%.

表3 SSS在SES與擇業(yè)焦慮之間的中介效應(yīng)的Bootstrap分析

*: p<0.05; ***: p<0.001.

3 討論

3.1 大學(xué)生擇業(yè)焦慮的特點(diǎn)分析

本研究發(fā)現(xiàn), 女大學(xué)生的擇業(yè)焦慮得分顯著高于男大學(xué)生, 效應(yīng)量為中等水平, 這與以往學(xué)者的研究結(jié)論一致[24-25]. 說(shuō)明面臨就業(yè), 女生的心理壓力更大, 擇業(yè)焦慮更為嚴(yán)重. 有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)[26], 男女大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)狀況在性別上存在顯著的差異, 女生找到工作的比例顯著低于男生, 這可能與就業(yè)過(guò)程中招聘單位存在性別偏好有關(guān). 面對(duì)找工作的現(xiàn)實(shí), 同等條件下, 男生可能更受某些用人單位的青睞. 就業(yè)中的性別不平等已經(jīng)成為就業(yè)不公平的重要因素, 引發(fā)女生更多的擇業(yè)焦慮. 這提示高校教育工作者, 在對(duì)大學(xué)生進(jìn)行職業(yè)心理輔導(dǎo)時(shí), 要重點(diǎn)關(guān)注女大學(xué)生的就業(yè)心理狀況, 引導(dǎo)她們樹(shù)立合理的職業(yè)期望, 培養(yǎng)她們的擇業(yè)信心, 鼓勵(lì)她們以積極的心態(tài)面對(duì)就業(yè)問(wèn)題.

3.2 各變量的相關(guān)分析

本研究發(fā)現(xiàn), 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與主觀家庭社會(huì)地位呈顯著正相關(guān), 這與以往的研究結(jié)論一致[12,27], 說(shuō)明客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位在一定程度上可以正向預(yù)測(cè)主觀家庭社會(huì)地位; 同時(shí)本研究發(fā)現(xiàn), 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位、 主觀家庭社會(huì)地位都與大學(xué)生的擇業(yè)焦慮呈顯著負(fù)相關(guān), 說(shuō)明家庭的社會(huì)地位越低, 大學(xué)生的擇業(yè)焦慮水平越高. 一方面, 從家庭壓力模型來(lái)看[18], 家庭經(jīng)濟(jì)地位會(huì)顯著影響父母對(duì)孩子的教養(yǎng)方式. 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位低的個(gè)體, 在其成長(zhǎng)的過(guò)程中, 往往接受到更多的不良教養(yǎng)方式, 比如過(guò)分的嚴(yán)厲、 缺乏關(guān)愛(ài)和溫暖等. 因此, 低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位家庭的大學(xué)生在擇業(yè)的過(guò)程中, 往往缺少來(lái)自父母的安慰、 鼓勵(lì)等各種心理支持. 另一方面, 低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的家庭由于各種資源的缺乏, 不能為大學(xué)生提供良好的人脈支持和物質(zhì)支持. 以往學(xué)者也證實(shí)了社會(huì)支持與就業(yè)焦慮呈顯著負(fù)相關(guān)[28], 高社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的家庭可以為大學(xué)生提供就業(yè)方面的多種支持, 緩解大學(xué)生的擇業(yè)焦慮.

3.3 主觀家庭社會(huì)地位的中介作用分析

客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位不僅對(duì)大學(xué)生擇業(yè)焦慮具有重要影響, 它還可以通過(guò)大學(xué)生對(duì)自身的主觀認(rèn)知起作用. 自我系統(tǒng)理論認(rèn)為, 外界刺激無(wú)法單獨(dú)作用于個(gè)體的身心健康, 它會(huì)透過(guò)自我系統(tǒng)調(diào)節(jié)對(duì)個(gè)體產(chǎn)生或大或小的影響, 個(gè)體的內(nèi)部認(rèn)知系統(tǒng)起決定作用[29]. 主觀家庭社會(huì)地位作為自我認(rèn)知的成分對(duì)大學(xué)生擇業(yè)焦慮起預(yù)測(cè)作用. 本研究證實(shí)了客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位不僅對(duì)大學(xué)生的擇業(yè)焦慮有直接影響, 而且還可以通過(guò)主觀家庭社會(huì)地位對(duì)大學(xué)生的擇業(yè)焦慮產(chǎn)生間接影響. 客觀家庭經(jīng)濟(jì)地位是衡量家庭社會(huì)地位高低的外在客觀指標(biāo), 是影響大學(xué)生擇業(yè)焦慮的背景因素, 而這種客觀的背景因素只有被個(gè)體感知到, 對(duì)家庭社會(huì)地位形成積極或者消極的主觀評(píng)價(jià)后, 才能對(duì)個(gè)體的擇業(yè)焦慮產(chǎn)生影響. 低家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的個(gè)體自身感知為較低社會(huì)地位時(shí), 他們會(huì)對(duì)自身及生活感到特別糟糕[30], 進(jìn)而引發(fā)更多的焦慮和抑郁情緒; 相反, 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位越高, 大學(xué)生對(duì)自身社會(huì)地位的評(píng)價(jià)相對(duì)越高, 會(huì)形成積極的認(rèn)知, 對(duì)自身就業(yè)前景的信心就越高[7], 在一定程度上降低了其擇業(yè)焦慮. 因此, 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位這一客觀背景變量可以通過(guò)主觀家庭社會(huì)地位這一中介變量對(duì)大學(xué)生的擇業(yè)焦慮產(chǎn)生影響.

本研究對(duì)于高校教育者進(jìn)行大學(xué)生職業(yè)心理咨詢與輔導(dǎo)具有重要的借鑒意義. 首先, 了解當(dāng)下大學(xué)生擇業(yè)焦慮的特點(diǎn), 可以幫助教育者在開(kāi)展職業(yè)心理輔導(dǎo)時(shí)注意擇業(yè)焦慮的性別差異, 做到因材施教; 其次, 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位對(duì)大學(xué)生的擇業(yè)焦慮會(huì)有直接負(fù)向預(yù)測(cè)作用, 這提示教育者在開(kāi)展相關(guān)工作時(shí), 應(yīng)重點(diǎn)對(duì)低家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的學(xué)生進(jìn)行擇業(yè)焦慮的相關(guān)干預(yù); 最后, 因?yàn)橹饔^家庭社會(huì)地位在客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與大學(xué)生擇業(yè)焦慮之間起部分中介作用, 因此, 教育者可以通過(guò)教育提升大學(xué)生的主觀家庭社會(huì)地位, 進(jìn)而在一定程度上緩解他們的擇業(yè)焦慮.

此外, 本研究也存在一些不足. 一方面, 本研究是橫斷研究, 無(wú)法確定變量間的因果關(guān)系, 未來(lái)研究可以采用實(shí)驗(yàn)法來(lái)增加結(jié)論的說(shuō)服力; 另一方面, 影響大學(xué)生擇業(yè)焦慮的因素很多, 本研究只關(guān)注了家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與擇業(yè)焦慮的關(guān)系, 但對(duì)疫情背景下二者關(guān)系的研究還不夠深入, 未來(lái)研究可以在細(xì)化家庭因素的基礎(chǔ)上, 綜合考慮疫情的不同階段學(xué)生對(duì)疫情的感知和態(tài)度等對(duì)就業(yè)情緒或行為的影響.

4 結(jié)論

本研究通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方法, 探討了家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與大學(xué)生擇業(yè)焦慮之間的關(guān)系, 研究得出如下結(jié)論: 第一, 大學(xué)生的擇業(yè)焦慮在性別上存在顯著差異, 女生的擇業(yè)焦慮得分顯著高于男生; 第二, 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與主觀家庭社會(huì)地位呈顯著正相關(guān), 主客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位與擇業(yè)焦慮均存在顯著負(fù)相關(guān); 第三, 客觀家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位顯著負(fù)向預(yù)測(cè)大學(xué)生擇業(yè)焦慮, 主觀家庭社會(huì)地位在二者之間起部分中介作用.