不同營養元素缺乏對苜蓿幼苗生長的影響

烏恩朝博閆志蕊包慶格樂

(1.內蒙古農業大學草原與資源環境學院/內蒙古自治區土壤質量與養分資源重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010011;2.中國農業科學院草原研究所,內蒙古 呼和浩特 010010;3.中化現代農業蒙東有限公司,內蒙古 通遼 028018)

紫花苜蓿(Medicago sativa L.)是世界范圍內廣泛種植,也是我國種植面積最大的高產優質多年生豆科牧草,具有營養價值高[1]、適口性好[2]、耐旱[3]、耐鹽堿[4]等優點,被譽為“牧草之王”。近年,隨著國家“糧改飼”政策出臺及農業種植結構的調整,其推廣種植及水肥管理受到空前重視。氮磷鉀是植物營養三要素,植物需求量最大,對植物生長發育、產量、品質均有決定性作用。氮被稱為“生命元素”,磷對豆科植物有“以磷促氮(或以磷增氮)”作用,鉀是“抗逆元素”、“品質元素”。鈣鎂硫是植物必需的中量元素,需求量僅次于氮磷鉀,鐵為必需微量元素,參與苜蓿的固氮作用。這些元素以不同方式參與植物生理過程,影響植物生長發育,最后體現在產量與品質上。紫花苜蓿是一次播種多次收割的高產牧草,吸收養分遠較一般作物高,如長期不施肥,土壤礦質養分逐漸減少,難以維持土壤肥力,必然影響苜蓿的品質及產量[5]。因此,根據苜蓿的生長需求提供這些養分是苜蓿高產優質的重要營養保障。植物缺素后往往表現出特有的癥狀,因此,根據癥狀表現進行針對性的營養調控非常重要,尤其是苗期,往往是很多植物的營養臨界期,因此,這個時期是施肥的最關鍵時期之一,如果這個時期缺營養,將影響此后的生長發育直至產量和品質。如何達到高產優質是苜蓿研究和生產中的熱點問題,根據文獻資料分析,絕大多數研究是圍繞氮磷鉀肥及有機肥[6]開展的,其中圍繞氮肥開展的研究居多,然而,是否需要施氮肥、施氮肥是否經濟可行及需施多少氮肥、什么時期施氮肥的問題存在很大的爭議[3]。至于磷鉀肥,一致認為是必須施用的,對于中、微量元素營養及施肥問題的研究報道較少[7,8],結果僅限于產草量、營養價值等方面,基本沒有苗期的結果。為此,本研究對苜蓿開展實驗室缺素培養控制試驗,通過不同缺素處理苜蓿幼苗出現的相關癥狀和生長指標等的比較,確定苜蓿苗期缺素癥狀特征、生長影響,為苜蓿早期缺素癥診斷和營養管理提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 苜蓿

“中草3號”紫花苜蓿,來自中國農業科學院草原研究所。

1.1.2 營養試劑

配制營養液用的含氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫、鐵的相關化學試劑。

1.1.3 培養基質

粒徑0.3mm的石英砂。

1.1.4 培養容器

盆口直徑20cm,盆底直徑10cm,盆高20cm的塑料盆。

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗設計

試驗設置了不缺素(CK)、缺氮、缺磷、缺鉀、缺鈣、缺鎂、缺硫、缺鐵8個處理,每處理種3盆(重復3次)。

1.2.2 培養液的配制

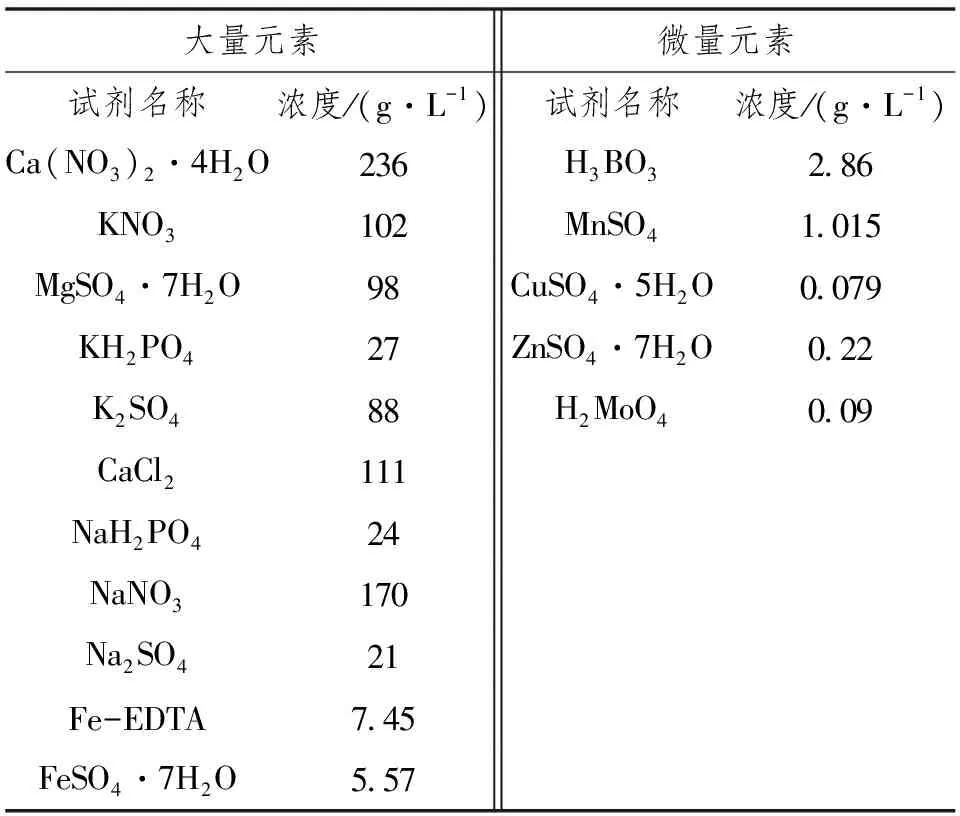

根據張志良[9]的營養液,配制總營養液和營養不足營養液。具體配方見表1。

表1 配制不同缺素處理營養液原液

1.2.3 試驗的實施

1.2.3.1 試驗場地

內蒙古農業大學新區教學溫室。

表2 營養液配制

1.2.3.2 基質準備

用去離子水洗凈石英砂后放入壓力蒸鍋105℃消煮1h殺菌消毒,取出晾干。為防止營養液流失,盆低鋪有2層定量濾紙,盆里裝入石英砂,每盆裝7.5kg石英砂(石英砂面低于盆口2cm)。

1.2.3.3 播種

2019年7月14日,苜蓿種子用85℃的溫開水浸泡20min,并不斷攪拌,進行種子消毒。再用28~30℃的溫水浸種6h,然后將種子撈出放在吸水紙吸取多余水分。為提高苜蓿出苗率,用紗布包好種子放入28~30℃恒溫箱催芽14h。7月15日每盆播種20粒苜蓿種子(播深2cm),播后25d數苗,計算出苗率。待坐好苗后保留10株生長良好長勢相近的苗,用于實施試驗處理。

1.2.3.4 營養液澆施

按表1配制的營養液原液放入保鮮柜可保存30d,按表2配制的缺素營養液常溫下可保存7d,上述營養液超出時間需重新配置;芽期每盆苜蓿需用燒杯定量澆灌,每盆根據不同缺素處理澆灌不同營養液各30mL,苗期則增加到每盆50mL(營養液的量可以根據天氣和幼苗的生長情況進行調節,但做到每盆一致)。為了控制環境因素影響的一致性,在試驗期間每14d交換1次盆的位置,使每處理和各重復的環境條件保持一致。

1.2.4 生長期測定

1.2.4.1 苗高及葉長葉寬

每隔14d測定全部幼苗的苗高及葉長葉寬。

1.2.4.2 SPAD值測定

試驗結束時,每株隨機選取上中下3片葉子測定SPAD值。

1.2.4.3 拍照及圖片處理

試驗使用佳能750D相機對苜蓿幼苗進行拍攝,認真記錄苜蓿幼苗每個時期出現的缺素癥狀并用Photoshop軟件處理圖片。

1.2.5 試驗的收獲及測定

1.2.5.1 試驗的收獲

9月27日最后一次實施1.2.4項的測定后,將每盆苜蓿連根全部挖出,用蒸餾水洗凈,用吸水紙吸取表面水分后,將地上部和根部分開,稱取各自的鮮重,記錄,裝紙袋。

1.2.5.2 生物量的測定

將收獲后的苜蓿置于烘箱中30min使其固化,然后置于烘箱中48h至恒溫,測定地上部和根部生物量:

生物量=地上部干重+根部干重

1.2.5.3 根冠比的計算

將每盆苜蓿根部干重除以地上部干重,即為根冠比:

根冠比=根部干重/地上部干重

1.3 數據整理與統計分析

使用Microsoft Excel 2010軟件組織數據和制表,并使用SAS 9.0統計軟件進行方差分析。

2 結果與分析

2.1 苜蓿幼苗缺素癥狀表現

不同處理苜蓿幼苗缺素癥狀描述見表3。

表3 不同處理苜蓿幼苗缺素癥狀描述

2.2 苜蓿幼苗缺素癥狀圖譜

不同處理苜蓿幼苗的缺素癥狀如圖1所示。

圖1 不同處理苜蓿幼苗缺素癥狀圖譜

2.3 缺素對苜蓿幼苗的影響

2.3.1 缺素對苜蓿幼苗生長的影響

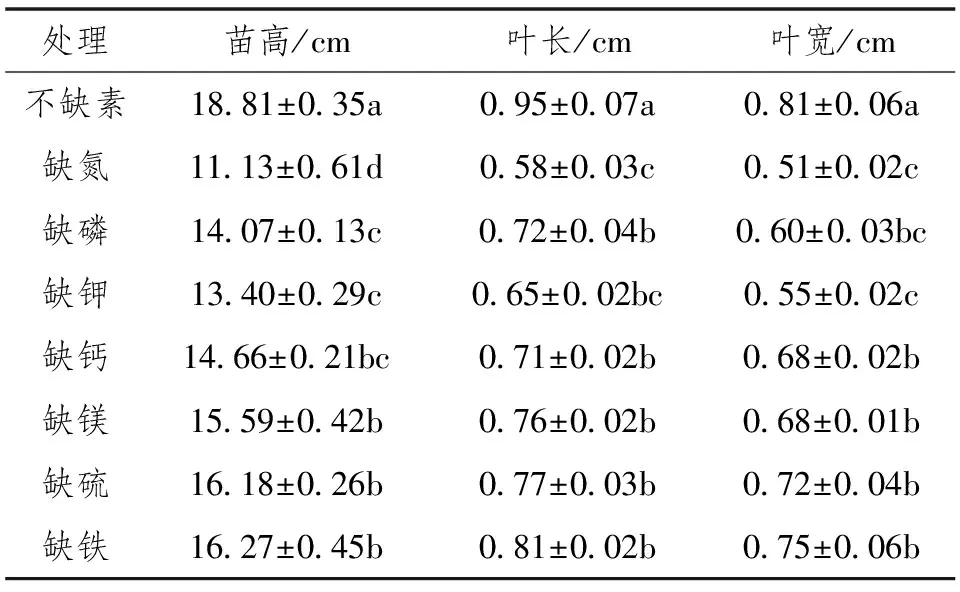

不同處理苜蓿幼苗的生長狀況見表4。

表4 不同處理苜蓿幼苗生長指標

表4結果表明,所有缺素處理苜蓿幼苗的苗高顯著小于不缺素處理,苗高從大到小排列依次為不缺素>缺鐵>缺硫>缺鎂>缺鈣>缺磷>缺鉀>缺氮,說明缺氮、缺鉀、缺磷的影響較大。缺氮苗高較不缺素對照降低7.68cm,降幅40.8%,缺鉀苗高降低5.41cm,降幅28.8%,缺磷苗高降低4.74cm,降幅達25.2%。所有缺素處理苜蓿幼苗的葉長顯著小于不缺素處理,葉長從大到小排列依次為不缺素>缺鐵>缺硫>缺鎂>缺磷>缺鈣>缺鉀>缺氮,說明缺氮的影響最為顯著。缺氮、缺鉀影響較大,缺氮葉長較不缺素對照降低0.37cm,降幅39.8%,其次是缺鉀,較對照降低0.3cm,降幅32.3%。所有缺素處理苜蓿幼苗的葉寬顯著小于不缺素處理,葉寬從大到小排列依次為不缺素>缺鐵>缺硫>缺鈣>缺鎂>缺磷>缺鉀>缺氮,說明缺氮、磷、鉀的影響最為顯著。缺氮葉寬較不缺素對照降低0.3cm,降幅37.0%,其次是缺鉀,較對照降低0.26cm,降幅32.1%,再次是缺磷,較對照降低0.21cm,降幅25.9%。

2.3.2 缺素對苜蓿幼苗葉片SPAD值的影響

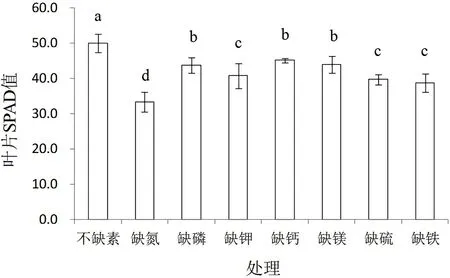

不同處理苜蓿幼苗葉片的SPAD值見圖2。

圖2 不同處理苜蓿幼苗葉片SPAD值

圖2結果表明,所有缺素處理苜蓿幼苗葉片的SPAD值顯著小于不缺素處理,葉片SPAD值從大到小排列依次為不缺素(50.0)>缺鈣(45.1)>缺鎂(43.9)>缺磷(43.7)>缺鉀(40.7)>缺硫(39.7)>缺鐵(38.6)>缺氮(33.2),說明缺氮影響最大,其次是缺鐵、硫、鉀的影響較大,缺磷、鈣、鎂的影響相對較小。缺氮降低16.8,降幅達33.6%,缺鐵降低11.4,降幅22.8%,缺硫降低9.0,降幅20.6%,缺鉀降低9.3,降幅18.6%。

2.3.3 缺素對苜蓿幼苗生物量的影響

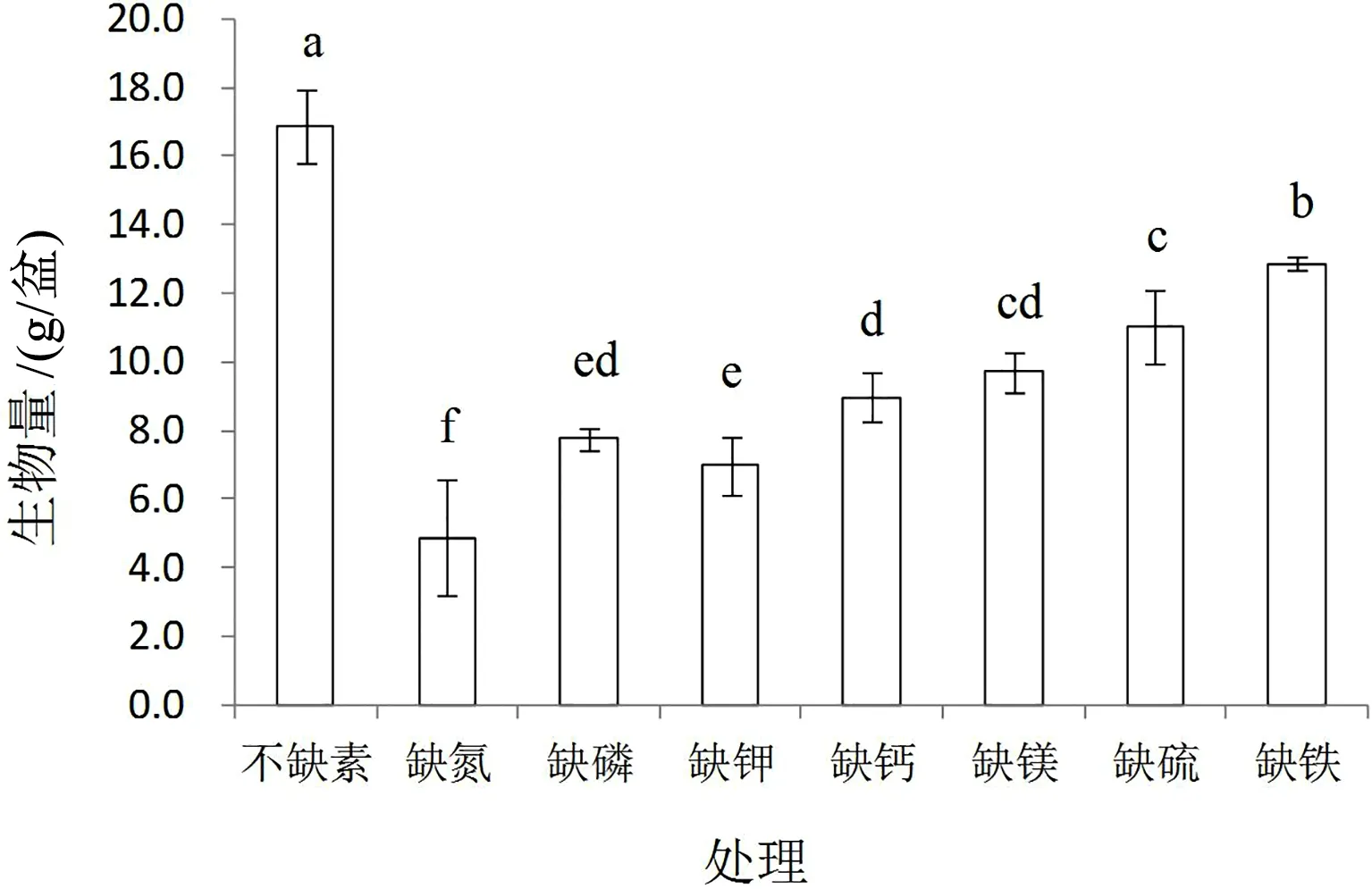

不同處理苜蓿幼苗生物量(干重)見圖3。

圖3結果表明,所有缺素處理苜蓿幼苗的生物量顯著小于不缺素處理,苜蓿幼苗的生物量從大到小排列依次為不缺素(16.86g)>缺鐵(12.86g)>缺硫(11.03g)>缺鎂(9.71g)>缺鈣(8.96g)>缺磷(7.76g)>缺鉀(6.97g)>缺氮(4.88g),說明對生物量來說缺氮、缺鉀、缺磷的影響較大,中量元素缺硫、缺鎂、缺鈣的影響次之,微量元素缺鐵的影響最小。這種現象也符合一般作物缺素癥的表現規律。缺磷生物量較不缺素對照降低9.1g,降幅53.97%,缺鉀生物量較不缺素對照降低9.89g,降幅58.66%,缺N生物量則降低11.98g,降幅達71.06%,說明苗期三要素缺乏對苜蓿苗的生長影響很大。縱觀各元素對生物量影響的大小順序,基本與苗高、葉長荷葉寬的情況較接近,均符合一般規律。

圖3 不同處理苜蓿幼苗生物量

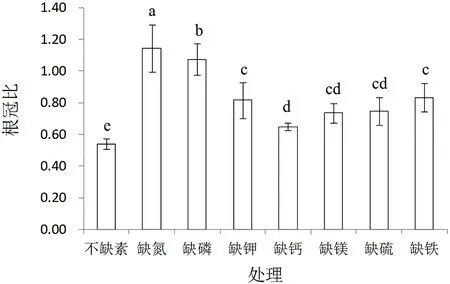

2.3.4 缺素對苜蓿幼苗根冠比的影響

不同處理苜蓿幼苗根冠比見圖4。

圖4 不同處理苜蓿幼苗根冠比

由圖4可以看出,所有缺素處理苜蓿幼苗根冠比顯著大于不缺素處理,根冠比從大到小排列依次為缺氮(1.14)>缺磷(1.07)>缺鐵(0.83)>缺鉀(0.82)>缺硫(0.75)>缺鎂(0.74)>缺鈣(0.65)>不缺素(0.54),說明缺氮、缺磷、缺鐵、缺鉀的影響較大。缺氮根冠比最大,較不缺素對照增加0.60,增幅高達111.1%;缺磷根冠比次之,較不缺素對照增加0.53,增幅98.1%;缺鐵根冠比第3,較不缺素對照增加0.29,增幅53.7%;缺鉀根冠比第4,較不缺素對照增加0.28,增幅51.9%。

3 討論

3.1 缺氮及施氮

傳統觀點認為,種植苜蓿不需氮肥,苜蓿的共生固氮作用可以滿足其自身生長發育的需求[10],然而更多研究認為,苜蓿在根瘤未形成之前及苜蓿開花之后,共生固氮不能滿足苜蓿對氮素的需求,在此時施入氮肥能顯著促進苜蓿生長[11]。研究顯示,每生產10t的苜蓿干草,需從土壤中吸收186kg的氮[12],謝勇[13]等的研究顯示,在偏干旱地區,紫花苜蓿可以考慮施用氮肥,施氮肥后紫花苜蓿產量提高8%~25%。本研究中,缺氮處理的幼苗呈現出植株明顯矮小、葉片發黃變褐甚至脫落,首先表現在老葉上,這與楊曾獎等[14]和王桂鳳[15]對桉樹苗期和榆樹苗期缺素癥的研究結果一致。由Thornley的氮平衡發展理論分析可知,氮素的缺乏通常會直接導致一些幼苗的根冠比升高,本試驗也得出了相同的結論,缺氮幼苗的根冠比顯著高于不缺素處理。缺氮的苗高、葉大小、SPAD值、生物量都顯著小于不缺素處理,缺氮抑制苜蓿幼苗生長的作用最強。因此,在土壤缺氮情況下,幼苗時期施氮對苗期生長發育至關重要。

3.2 缺磷及施磷

缺磷對植物的生長發育與生理功能有不可逆轉的影響[16],缺磷不僅影響苜蓿根瘤菌對氮的固定與吸收,而且限制植株的正常生長發育[17]。謝勇等[12]研究顯示,在偏干旱地區,施用磷肥的增產率在122%~172%,同時缺磷肥的處理減產38.24%。本研究苜蓿幼苗植株生長緩慢,老葉發黃,幼葉由葉緣向內部逐漸變為紅褐色,較快發病,植株矮小莖細,缺磷處理的苗高、葉片大小、SPAD值、生物量顯著降低,根冠比顯著增加。所以,施磷以及氮磷合理配施對提高苜蓿后期生長及產量、品質具有重要意義[18]。

3.3 缺鉀及施鉀

苜蓿需鉀量很大,每收獲10t苜蓿干草從土壤中吸收226.5kg的鉀[12]。缺鉀阻礙幼苗生長,施鉀肥可顯著提高苜蓿產量和品質[19],因此,苜蓿生長早期和刈割后的再生期,需要施用高水平的鉀肥,維持植株的正常生長,從而達到提高苜蓿產量、品質的目的[20],有研究指出,施鉀對苜蓿鮮草產量的影響達到極顯著水平(P<0.01)[21]。本研究中,缺鉀處理的苗高、葉片大小、SPAD值、生物量顯著降低,根冠比顯著增加,其影響程度僅次于缺氮。

3.4 缺中微量元素及施中微量元素

鈣是一種在植物體內較難移動的元素,所以缺鈣的第一癥狀表現在新葉。在本研究中,具體表現在缺鈣莖細小、彎曲,整株呈佝僂狀,新葉由邊緣開始長黃色斑點。苗高、葉片大小、SPAD值、生物量顯著降低,根冠比顯著增加。鎂參與植物體內葉綠素的合成,因此缺鎂會使甘蔗幼苗的光合作用減弱[22]。本研究結果顯示,缺鎂處理幼苗整體發黃,老葉大多枯焦,并有褐色斑點。導致幼苗苗高、葉片大小、SPAD值、生物量顯著降低,根冠比顯著增加。硫也是一個在植物體內較難移動的元素,缺硫會使蛋白質難以合成,葉綠素較低,導致幼葉干枯黃化。本研究也得出相似結果,缺硫幼苗的苗高、葉片大小、SPAD值、生物量顯著降低,根冠比顯著增加。苗期的缺硫將影響后期生長發育、產量和品質,因此,施硫肥顯著提高苜蓿品質[8]。鐵是植物體內多種酶的重要組成成分,參與多種酶促反應[23],所以對生理過程影響較大,苜蓿體內鐵含量與苜蓿產量呈正相關[24],說明鐵通過參與苜蓿生理過程影響其產量。本試驗中,缺鐵顯著降低苜蓿苗高、葉片大小和SPAD值,顯著增加根冠比,只有對生物量的影響較其它參試元素小一些。

因此,苜蓿幼苗缺乏上述諸元素,都會影響幼苗的正常生長,在苜蓿種植中應十分注意土壤有效肥力,建立苜蓿苗期土壤養分監測指標,對于不能滿足苗期生長所需的養分一定配合適當的補給措施,如通過土壤施肥、苗期噴施或水肥一體化等,才能保證苗期正常生長發育,為后期生長發育和高產優質奠定營養基礎。根據本研究結果,氮磷鉀三要素的影響非常顯著,尤其是缺氮的影響最大,因此,苜蓿播種時施用適當的氮肥是必要的。

4 結論

4.1 缺素癥狀出現時間

癥狀出現早晚的順序為缺氮(15d)>缺磷(18d)>缺鉀(20d)>缺鈣(20d)>缺鐵(23d)>缺硫(24d)>缺鎂(25d)。

4.2 缺素外觀癥狀

缺素降低葉片SPAD值,均表現葉片和莖桿不同程度的缺綠甚至葉片枯黃掉落,葉片SPAD值從大到小排列依次為不缺素>缺鈣>缺鎂>缺磷>缺鉀>缺硫>缺鐵>缺N,其中,缺鈣、鉀、硫、鎂和缺鐵均表現有葉片發黃,葉緣卷曲,甚至葉片脫落現象。

4.3 缺素生長狀況

總體表現缺素植株生長不同程度受阻,分支少,莖稈細,缺素植株培養第60天左右基本停滯生長。不同元素對苗高、葉片大小、生物量的影響基本一致,三要素的影響最大,其次是中量元素鈣鎂硫,微量元素鐵的影響最小。然而對根冠比的影響有所不同,缺氮、缺磷根冠比最大,其次是缺鐵、缺鉀,中量元素缺硫、缺鎂、缺鈣的影響最小。

從總體來看,缺氮對苜蓿苗期生長的影響最大,其次是缺鉀,再次是缺磷,中微量元素的影響雖然顯著,但與氮磷鉀比,相對小一些。因此,種植苜蓿需要施基肥或種肥或苗肥,種類主要為氮磷鉀肥,特別是氮肥。本研究結果可用于苜蓿幼苗的缺素診斷,也可作為苗期養分管理的參考依據。