1982—2020年氣候變化下草原內陸河流域植被響應特征及其對徑流的影響

陳紅光 ,孟凡浩* ,薩楚拉 ,羅 敏 ,王牧蘭

(1.內蒙古師范大學地理科學學院,內蒙古 呼和浩特 010022;2.內蒙古自治區遙感與地理信息系統重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010022;3.內蒙古自治區蒙古高原草原災害與生態安全重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010022)

以全球變暖為主的背景下,極端降水頻發、徑流銳減以及植被退化等問題日益突出,對生態系統極為脆弱的干旱、半干旱區草原內陸河流域的影響不言而喻[1]。歸一化植被指數(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)是能夠反映地表植被覆蓋和生長狀況的有效指標,通常用來表征植被活動的強弱[2]。近些年,在氣候變化和人類活動的影響下,全球植被呈顯著的增長趨勢。然而,植被變化不僅能影響氣候,還可以通過蒸騰蒸發,故而影響流域水文循環過程[2]。水資源緊缺及草場退化對草原流域生態系統安全及可持續發展會產生重大影響。因此,了解草原區內陸河流域氣候、水文變化特征,并揭示干旱、半干旱區內陸河流域植被及水資源對氣候變化的響應程度,能夠為生態保護和生態水文變化分析提供理論依據。

近年來,許多中國學者在部分典型大流域開展了關于植被及徑流變化特征的研究[3-4]。 如李帥等[5]、劉酌希等[6]、安晨等[7]分別定量分析了氣候變化及人類活動對流域徑流的影響程度,發現氣候變化是主控因子。上述研究涉及內容雖廣泛,但對流域徑流量演變趨勢分析的研究僅分析時空變化,且對其影響因素探討局限在降水氣溫以及土地利用變化等,未考慮氣候因素、生態環境演變與徑流之間的關系[8]。并且已有研究大多集中在大型流域及濕潤區,很少有學者關注北方缺乏資料的干旱、半干旱區內陸河流[9]。鑒于此,本研究采用SWAT水文模型,結合數理統計法,研究變化背景下植被演變特征及其對徑流的影響,以期為流域水資源開發與生態保護提供參考與借鑒。

烏拉蓋河流域位于錫林郭勒盟草原(中國大草原之一),是內蒙古最大的內陸河流域,也是內蒙古自治區重要的畜牧業基地[10]。烏拉蓋河流域地處于氣候變化敏感區,氣候變化對該區植被生態、徑流量有顯著的影響。草場退化及水資源變化嚴重影響流域生態健康及人民的生產生活。然而,目前對烏拉蓋河流域的氣候和植被變化以及徑流演變趨勢的研究鮮有報道。因此,本研究以烏拉蓋河流域為研究區,分析近40年氣候變化背景下烏拉蓋河流域植被響應特征及其對徑流量的影響。研究結果能夠為干旱、半干旱區草原內陸河流域生態保護和生態水文變化分析提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

烏拉蓋河流域位于內蒙古錫林郭勒盟東部,地處116°20′~119°59′E,44°02′~46°42′N,是內蒙古最大的內陸河流域,流域面積為38 549.25 km2,平均海拔為990 m,相對高程差約為1 100 m(圖1)。烏拉蓋河發源于大興安嶺西側的寶格達山,橫貫內蒙古烏珠穆沁草原,流域內形成大片濕地和湖泊,最終注入烏珠穆沁盆地最低處索林淖爾洼地[11]。烏拉蓋河流域氣候類型為干旱、半干旱大陸性氣候,具有降水量少、蒸發量多的氣候特征。根據1982—2020年研究區附近氣象資料統計,年平均降水量由東向西遞減,約為250~400 mm,年平均溫度約為-0.9 ℃。研究區東北部為草甸草原植被,西南部為典型草原,中部為兩者過渡地帶。為了明晰氣候變化對烏拉蓋河流域不同河段水文及植被的影響,以烏拉蓋水庫和胡稍廟為結點[10],將烏拉蓋河流域分為上游、中游和下游3段。

1.2 數據來源

為構建SWAT水文模型,收集了研究區的數字高程模型、5個時期土地利用數據(1980/1990/2000/2010/2020年)、土壤數據以及氣象站點數據(逐日降水、最高/低氣溫、風速、相對濕度)。實測徑流數據由1981—2003年奴乃廟水文站和2004—2012年烏拉蓋水庫入庫水文站合成的逐月徑流量資料。模型驗證的積雪數據和蒸散發數據分別選擇2000—2012年的MOD10A1和MOD16A2產品,時空分辨率為8 d/500 m。歸一化植被指數NDVI為1982—2020年中國5 km分辨率逐月NDVI數據集[12],根據研究區域空間范圍經進一步處理后得到年尺度的NDVI數據。

1.3 研究方法

1.3.1SWAT模型建模及精度評定

由美國農業部和農業研究局開發的SWAT水文模型,能較好的模擬變化環境下的水文循環過程[7,13]。因此,本研究以站點氣象數據以及遙感數據為基礎,構建SWAT模型分析氣候變化以及植被變化背景下的烏拉蓋河流域不同河段蒸散發及水文循環過程。除徑流外,本研究選取MODIS積雪和蒸散發等數據對模型模擬結果進行多目標驗證,并采用納什效率系數NSE、百分比偏差PBIAS、判定系數R2對模型模擬精度進行評價。評價指標公式如下:

(1)

(2)

R2=

(3)

式中Qiobs——實測值,m3/s;Qisim——模擬值,m3/s;Qmean——實測均值,m3/s;n——實測數據量[14]。

1.3.2線性趨勢法

線性趨勢法是對研究時段內的時間序列資料表現為接近于一條直線,表現為近似直線的上升和下降時采用的一種預測方法。其優點是可以定性分析趨勢變化和檢驗序列的顯著性。本研究以線性趨勢法為主,以多年滑動平均法為輔助,分析烏拉蓋河流域氣象水文植被因素的多尺度變化特征。

1.3.3克里金插值法

克里金法原理是利用變量為基礎,對未知樣點進行線性無偏、最優化估計[15]。被廣泛應用于各類觀測的空間插值,如地質學、環境科學以及近地面氣溫、降水、風場等的單點觀測中。本研究將此方法應用于站點氣象數據從而得到氣溫降水空間分布圖。

1.3.4M-K趨勢檢驗法

Mann-Kendall趨勢檢驗法(簡稱M-K法)是由Mann和Kendall提出并改進的統計方法。M-K檢驗法的優點為對樣本數據無要求,其受異常值的干擾較小,計算步驟簡單,是目前長時間序列分析中應用較多的一種趨勢檢驗方法[16]。當M-K檢驗突變點時,檢驗變量S計算公式如下:

(4)

(5)

(6)

秩序Sk是第i時刻數值大于j時刻數值個數的累計值。通過分析曲線UBK和UFK可以表明要素變化趨勢以及發生的突變年份[17]。若UBK和UFK的交點位于臨界線內,該交點為突變點。

2 結果與分析

2.1 SWAT模型校準與驗證

根據站點實測徑流數據與模擬徑流數據對比來看,徑流模擬率定期及驗證期評價指標NSE、R2和PBLAS分別為0.62和0.71、0.62和0.72、18.8%和8.5%。此外,通過對比MODIS數據的積雪面積、蒸散發與模型模擬的積雪面積、蒸散發,結果發現,模擬值與遙感數據擬合較好,且兩者的相關系數分均高于0.8(圖2),可用于下一步的研究。

2.2 烏拉蓋河流域氣候變化特征

2.2.1烏拉蓋河流域降水和溫度變化特征

烏拉蓋河流域降水量和氣溫的趨勢變化特征見圖3a、3b。烏拉蓋河流域降水量以8.9 mm/10a的速率呈不顯著減少,氣溫以0.43 ℃/10a的速率呈顯著增加(p<0.01),說明近40 a烏拉蓋河流域呈暖干化趨勢。此外,降水量變化特征顯示90年代波動較大,此后10 a降水量一致處于較低狀態(圖3a)。氣溫呈顯著的上升趨勢,這與全球氣候變化趨勢一致[8]。通過分析M-K檢驗結果可以發現,降水及氣溫的UF和UB 2條曲線在1994年出現交點,且通過顯著性檢驗(圖3c、3d),表明在1994年烏拉蓋河流域降水和氣溫發生突變。

圖4a、4c分別給出了烏拉蓋河流域不同河段降水和氣溫變化趨勢。不難發現,近40 a流域上、下游降水量均表現為減少趨勢,而中游與其變化趨勢相反(圖4a)。由圖4b可以看出近40 a溫度在不同河段表現為較一致的增加趨勢,并且增溫幅度相差較小。烏拉蓋河流域降水及氣溫分布具有明顯的空間異質性。流域降水量由東向西逐漸增加。在流域上游區年均降水量達到399~457 mm(圖4c)。而溫度由流域西南向東北遞減,整個流域中上游溫度最低(圖4d)。

2.2.2烏拉蓋河流域蒸散變化特征

蒸散發是水量平衡與能量平衡的重要組成部分,在水分運動過程中占有重要地位,對全球及區域水循環和能量循環過程中有重要意義。圖5顯示了由烏拉蓋河流域的SWAT模型中提取的實際蒸散發年際變化特征。可以看出,整個流域年均蒸散發約為200 mm,且呈不顯著的上升趨勢。從不同河段來看,流域上游蒸散量最小,最低值只有122 mm,且以2.89 mm/10a的速率減少。流域上游蒸散呈減少趨勢,而中、下游蒸散呈增加趨勢,增速分別為1.15、3.68 mm/10a。各河段氣溫和降水變化速率以及不同的植被類型均可導致蒸散量變化趨勢的不同[8]。

2.3 流域氣候變化對植被的影響

處于干旱、半干旱區的烏拉蓋河流域主要以草地、林地和未利用地為主,并且對氣候變化的響應十分敏感。分析暖干化背景下該流域植被變化對區域生態系統可持續發展尤為重要。近40 a烏拉蓋河流域年均NDVI指數(歸一化化植被指數)約為0.29,最大值和最小值分別出現在2018、2007年(圖6a)。總體上,1982—2020年年均NDVI以0.005/10a的速率呈不顯著的上升趨勢,表明烏拉蓋河流域植被恢復較明顯。從不同河段來看,變化速率相差不大,但平均NDVI指數卻不盡相同。上游NDVI在0.32~0.44波動,而下游在0.22~0.32變化。由烏拉蓋河流域的NDVI指數的空間分布(圖6b)發現,流域上、中游NDVI指數較高,流域下游南部地區,也就是烏拉蓋戈壁NDVI指數相對較低。

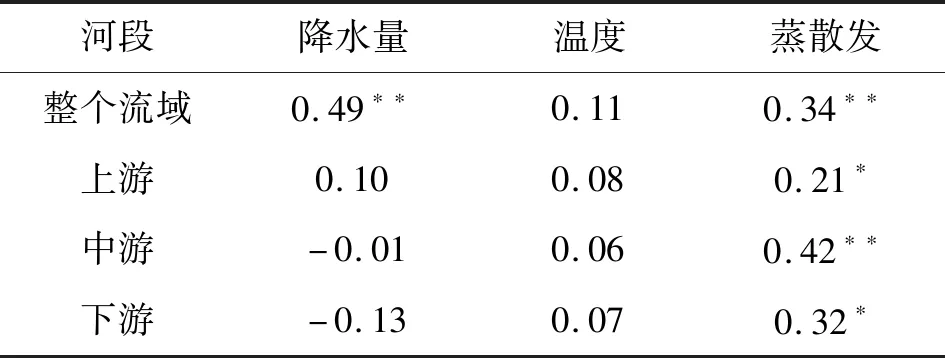

1982—2020年烏拉蓋河流域NDVI值數與降水、蒸散發、溫度均成正相關。不同河段相關系數顯示溫度及蒸散發對植被影響一致,而降水量具有明顯的區域差異,流域上游降水與植被成正相關,而中、下游成負相關(表1)。整個流域降水與植被變化的相關性最強,溫度呈最小(圖7)。而3個河段中流域蒸散發與NDVI值數的相關性呈最強。

表1 烏拉蓋河流域及各河段NDVI值數與降水量、溫度及蒸散的相關系數

注:*為通過0.1信度的顯著檢驗;**為通過0.05信度的顯著檢驗;***為通過0.01信度的顯著檢驗。

不難發現,流域氣候呈暖干化趨勢下,流域植被恢復較明顯。但植被變化一方面受氣候變化因素的影響,另一方面由于過度開墾以及過度放牧等人為因素造成流域內草場退化也有較大影響[8],且近年來烏拉蓋河流域植被好轉與多年是實施的一系列生態保護措施,包括“退耕還林還草”“京津風沙源治理”“未封禁牧”[18]等政策的影響也不容忽視。

2.4 流域氣候及植被變化對徑流的影響

根據SWAT模擬結果可以看出,烏拉蓋河流域年均徑流深以11.9 mm/10a的速率呈顯著減少趨勢(p<0.05)。其中,徑流深的最大值出現在1998年,可達183.24 mm,最小值出現在2017年,為12.08 mm(圖8a)。且不同河段徑流變化趨勢一致,徑流值最大值均出現在1998年。通過分析M-K檢驗結果可以發現,在2000年烏拉蓋河流域徑流深發生明顯突變(圖8b)。表明2000年之前烏拉蓋河流域徑流主要受氣候變化因素的影響,自突變年以后徑流不僅受氣候變化影響,還受人類活動的影響。而下墊面變化是人類活動的主要表現形式之一。通過對流域近40 a土地利用以及NDVI對比分析,烏拉蓋河流域植被總體呈改善趨勢,無植被覆蓋度區及水域面積逐漸減小,低覆蓋度植被、中覆蓋度植被和建設用地面積增加。植被覆蓋度的提高,一方面增加了土壤入滲,另一方面增加了植被蒸發,從而使主要以降水為主的徑流減少[8]。

由烏拉蓋河流域多年平均徑流深的空間分布(圖9)看出,流域中部徑流較大,東部徑流較小,并且由東向西呈先增大后減小趨勢,中游徑流較小,流域下游徑流較大,主要分布在烏拉蓋濕地處。

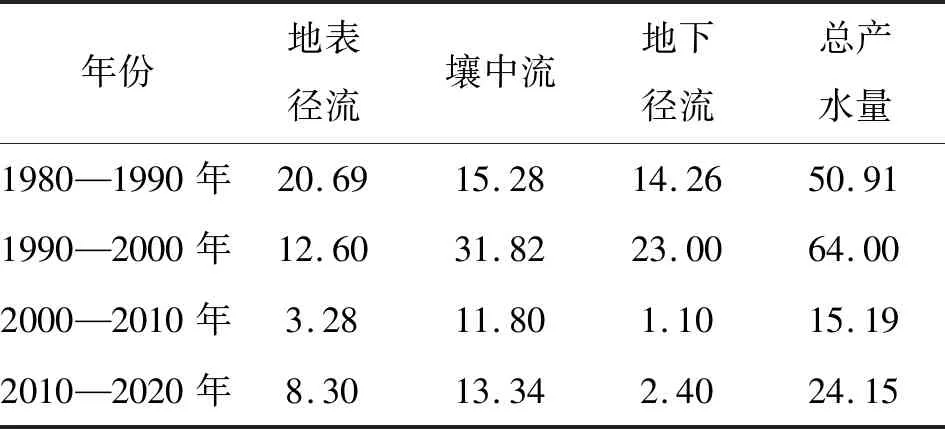

為了明晰氣候暖干化以及植被好轉的背景下烏拉蓋河流域徑流深的演變特征,本研究基于近40 a內流域氣候和土地利用數據,應用SWAT模型分別模擬了4個不同時期(1980—1990年、1990—2000年、2000—2010年、2010—2020年)的徑流量,4個時段的產流見表2。如表所示,在流域氣候暖干化以及植被恢復背景下,自1980—1990年到1990—2000年為止總產水量增加,到2000年時減少,而后又增加。自2000年后總產水量的急速減少,不僅因為流域內氣候呈暖干化趨勢,還因為植被恢復而導致吸收更多的水分。除此之外,與2003年在烏拉蓋河上游建立的水庫,截取了上游水資源有較大的關系[18]。而自2010—2020年總產水量的增加主要因為近幾年降水較豐富,當然,也離不開自2000年開始實施的水土保持措施的效應[19]。

表2 烏拉蓋河流域不同時段產流比 單位:mm

3 結論

基于1981—2020年烏拉蓋河流域的水文氣候要素,結合SWAT水文模型,分析了近40 a烏拉蓋河流域氣候、草地生態和徑流深的變化特征,揭示了氣候變化對干旱、半干旱區植被的影響以及變化環境對內陸河流域徑流量的影響程度。主要結論如下。

近40 a流域氣候呈暖干化趨勢明顯,降水減少(-8.9 mm/10a),溫度顯著升高(0.43 ℃/10a),蒸散發增加(3.3 mm/10a)。在氣候變暖背景下,流域的植被覆蓋整體呈好轉趨勢,自1982年以來流域NDVI以0.005/10a的速率呈不顯著增長。1982—2020年流域NDVI指數與氣候因子(降水、溫度、蒸散發)均成正相關,且與降水量的相關性最強。在流域氣候暖干化趨勢以及草地植被恢復的背景下,流域近40 a年均徑流深呈顯著減少趨勢(-11.9 mm/10a),并在2000年發生突變,自突變之后總徑流量減少了69.20%。流域內降水量的減少以及氣溫的升高使徑流深減少,而植被的恢復加劇了這一變化。