鉤沉與變遷:試論明清時期潿洲島的軍事防御

牛 凱,陳啟流

(北海市博物館,廣西 北海 536000)

潿洲島位于廣西壯族自治區北海市南面的北部灣海域,東望雷州半島,南與海南島隔海相望,西面面向越南,總面積24.74平方千米,是中國最大、地質年齡最年輕的火山島。潿洲島“古名大蓬萊,周圍皆海故名,洲上有溫泉黑泥可以浣衣,使白如雪”,[1]“有野馬渡此,亦名馬渡”,[2]溫泉黑泥也說明潿洲島的火山地質。古時潿洲島“內有八村,其民專以采珠”[3]“采海味為業”。[4]

一、明洪武年之前潿洲島輿地考

關于潿洲島的最早記載見于六朝時期劉欣期的《交州記》。據該書記載:“去合浦八十里有潿洲,周圍百里。潿洲有石壁,其里一石如鼓形,見榴杖倚著石壁,采珠人常致祭焉。”[5]據此,潿洲島在六朝時期就是合浦沿海采珠人出海采珠前長期祭祀的地方,其祭祀的對象為原始的自然崇拜,而非后世的“海神”崇拜。

據余功懋于光緒甲申年所著的《碧城雜著》中的《潿洲說》篇載:

考之前代合浦郡兼轄擎雷,而自分郡以來,則潿洲屬雷州之遂溪縣椹川司。《交州記》云:合浦有潿洲,蓋從其朔言之也。唐制,椹川有巡司在椹川村,遙領潿洲,宋元因之。[6]

潿洲島在唐代屬雷州遂溪縣椹川①椹川,據《隋書》載“:合浦郡,舊置越州。大業初改為祿州,尋改為合州。統縣十一,戶兩萬八千六百九十……扇沙,舊有椹縣,開皇十八年改為椹川,大業初廢入。”唐武德年間,改合浦郡為南合州;貞觀元年(627)更名為東合州,將椹川、扇沙并入鐵杷縣,歸屬東合州。貞觀八年(634),東合州更名為雷州。天寶二年(743)改鐵杷縣為遂溪縣,屬海康郡;唐乾元元年(758)恢復海康郡為雷州。參見唐魏征等:《隋書》卷31《地理志下》,北京:中華書局,1973,第884頁;道光《遂溪縣志》卷3《建制·衙署》,《中國方志叢書》,臺北:成文出版社影印,1974年,第245頁。巡司管轄,《廣西壯族自治區北海市地名志》亦載:“本島(潿洲島)漢時屬合浦郡,唐初屬雷州椹川巡檢司,宋、元兩代因沿未變。”[7]然考之萬歷《雷州府志》卷21《古跡志·遂溪縣古跡》,“湛川巡檢司址,在二十六都湛川村,距縣西五十里,元至元三十一年(1294)設,即古椹川縣地也。”[8]又萬歷《廣東通志》[9]、道光《遂溪縣志》[10]皆載,湛川巡檢司為元至元三十一年(1294)建,均未見記載唐代在遂溪縣設立椹川巡司。據此,潿洲島在唐以前屬合浦郡管轄,唐改制后,潿洲歸雷州遂溪縣管轄。及至元至元三十一年(1294),朝廷建立湛川巡檢司,遙領潿洲,仍屬雷州遂溪縣管轄。

明洪武年間,有潿洲巡檢司專門負責管理潿洲島。關于潿洲巡檢司的設立時間有元至元三十一年(1294)和洪武三年(1370)兩種說法:其一,萬歷《雷州府志》載:“潿州巡檢司址,在第八都愽里村海島中,距縣西二百里,元至元三十一年(1294)建,洪武七年遷蠶村,今廢;”[11]道光《廣東通志》、道光《遂溪縣志》、嘉慶《雷州府志》載,潿洲巡司亦至元三十一年(1294)置。[12]其二,萬歷《雷州府志》卷八《建置志·公署》載:“潿洲巡檢司,縣西八都蠶村,洪武三年創。”[13]這一記載和前述至元三十一年(1294)創建相矛盾,又《讀史方輿紀要》載:“潿洲巡司,在海中潿洲山,明洪武三年(1370)置。”[14]盡管潿洲巡檢司創立的時間不明確,說法不一,然可以確定的是明初朝廷有專門設立這一機構遙領潿洲。

二、明代潿洲島軍事防御

明初,朝廷在遂溪縣設巡檢司二:“曰湛川、潿洲,弓兵凡六十役。”[15]潿洲巡檢司位于縣西八都蠶村,“洪武二十七年(1394)遷于本都愽里村。”[16]可見,明初朝廷已將潿洲島列入其巡哨管轄的范圍之中,巡檢司署設立在雷州半島的遂溪縣,潿洲本島作為其信地。不難理解,這種以遙制或派兵巡查為主的管理方式,勢必導致防范松懈,使得島上居民、采珠者、盜珠者等多方勢力雜處,難以管理。又潿洲島“孤懸海外”,有“蛇洋山亦名小蓬萊,遠望如蛇走,故名。二洲之上,各有山阜縹緲,煙波間可望不可登,其間居民因珠盜充斥”。[17]由于潿洲島特殊的地理環境和盜珠者充斥等原因,使得其成為明政府在北部灣地區最難防御的地方之一。

(一)采珠與盜珠

古代合浦一帶海域適合珠貝繁衍生息,以盛產南珠聞名。合浦珍珠稱為“南珠”,屈大均《廣東新語》載:“合浦珠名曰南珠,其出西洋者曰西珠,出東洋者曰東珠,東珠豆青色白,其光潤不如西珠,西珠又不如南珠。”[18]珍珠產自珠池[19],即產珠海域,又稱“珠母海”,“海面島嶼環圍,故稱池云”。[20]宋《新雕皇朝類苑》引《嶺南雜錄》云:“海灘之上,有珠池,居人采而市之。予嘗知容州,與合浦密邇,頗知其事。珠池凡有十余處,皆海也,非在灘上,自某縣岸至某處是某池,若靈淥、囊村、舊場、條樓、斷望皆池名也,悉相連接在海中,但因地名而殊矣,”[21]據此,珠池所在海域是按照其所處的地理位置進行劃分并且命名的。

早在漢代,合浦已有采珠的記載,并且珍珠是當時互市的貨物。據《后漢書》記載:“郡不產谷實,而海出珠寶,與交阯比境,常通商販,貿糴糧食。”[22]到了明代,珍珠不僅是身份和地位的象征,而且“太后進奉,諸王、皇子、公主冊立、分封、婚禮,令歲辦金珠寶石”。[23]明天順三年(1459)后,為了滿足皇室奢靡的生活,明政府對合浦海域珍珠開啟了近似瘋狂的開采,《閩粵巡視紀略》記載:“今蚌殻狼藉,水涯形三角,廣不盈寸,蓋皆村民所剖云。”[24]據統計,有明一朝,其開采珍珠的記載近有30次之多,開采之頻繁,采取數量之大,耗資之多均屬歷史罕見,其中弘治、嘉靖、萬歷三朝開采尤甚。[25]

明代在合浦海域從事的采珠活動,在一定程度上擾亂了當地傳統的生活、生產方式,與當地沿海居民經營海洋、依海而生的傳統產生尖銳的矛盾。合浦沿海地區的居民自古就以販海為業,以珠換米也是其傳統的生業計之一,據《晉書》載:“合浦郡土地磽確,無有田農,百姓唯以采珠為業,商賈去來,以珠貿米。而吳時珠禁甚嚴,慮百姓私散好珠,禁絕來去,人以饑困。”[26]明政府對珍珠采取權的壟斷,使得合浦沿海居民鋌而走險,盜取珍珠,即使明政府制定嚴格的法律,建立層層防御的軍事機構,其效果甚微,反而“禁越嚴,盜越多”,《明史》亦載:“廣東以采珠之故,激民為盜。”[27]

(二)潿洲游擊的設立

明天順三年(1459)后,合浦海域珍珠采取權逐漸被明政府牢牢掌控,民間私采珍珠遭到禁止,導致“小民失業,往往去而為盜,或乘大艦,厲兵刃,聚眾以私采,官法不能禁。于是,有十七寨之設,環海駐兵以守”,[28]從廉州府“西而東、而北,凡十七處,分軍巡哨”。[29]明政府即便設有十七寨,而自洪武初年至萬歷初年,潿洲島上未設專門的軍事管理機構,僅設潿洲巡檢司,遙領潿洲,且潿洲孤島立起海中,沃壤而鄰于珠池,導致“亡命嘯聚,輒操大艇闌入剽竊”。[30]

萬歷初年,潿洲巡檢司對潿洲島的軍事防御作用已捉襟見肘,形同虛設。于是“萬歷陸年移雷州民耕其地”,[31]后因盜賊充斥,又將其民“盡徙內地”,[32]以便管理。同時,又于“萬歷初移廣海游擊將戰艦三十以戍之,十四年,有侯游擊者憚其險遠,請分所將戰艦為二,自統其半駐永安,余使其屬統之守濱湴。雷州府同知徐學周建議駁之,曰:將,心也;卒,手足也。謂心與手足可異處乎,潿洲絕險故不可撤備,濱湴密邇珠池,彼所以求駐者意在盜珠耳,議上,侯游擊之請格不行。”[33]據上述,遷入、遷出居民及“侯游擊因憚其險遠,請分所將戰艦為二”,說明潿洲島情況復雜,將士們忌憚其情形,裹足不防,導致“萬歷十三四等年,新順、東莞等縣奸徒聚至三四百艘,皆視潿洲為窟,幾成大變。尋議廣海游哨往來汛守,后覺不便。十八年(1590),始議設游擊出汛,專札潿洲,而斷洲等哨隸焉”。[34]又據清代杜臻《閩粵巡視紀略》載:

萬歷十七年,定設潿洲游擊一員,兵一千六百六名,戰船四十九分,五哨駐守。十八年,治游擊署于潿洲,尋為風毀。二十年,卒徙永安,而以潿洲為信地,自海安所歷白鴿、海門、樂民、乾體至龍門港,皆其游哨所及也。[35]

據此,潿洲游擊應在萬歷十七年(1589)議設,萬歷十八年(1590)修建潿洲游擊官署,因被臺風摧毀,隨后將潿洲游擊遷至永安城,而潿洲仍為其巡哨之地。

(三)潿洲游擊兵制

潿洲游擊的統兵數,萬歷《廣東通志》載:“潿洲游擊哨兵,中軍員役八十有三,各哨官兵雜役共一千三百五十有一;”[36]《永安營所題名碑記》載:“(潿洲游擊)轄欽州守備一,龍門、乾體把總二,廉州衛一,千戶所六,標下一中軍官,牙山左右部三,戰船六十只,官兵一千八百員名;”[37]《閩粵巡視紀略》載:(潿洲游擊)“兵一千六百六名;”[38]《明實錄》載:“潿洲游擊原設水兵一千四百名;”《籌海重編》載:“(潿洲游擊)兵船大小四十九只,官兵一千六百六員。”[39]盡管潿洲游擊領兵額,不同時期記載不盡相同,但也說明其自設立初一直處于變化之中,萬歷《雷州府志》有載:

十八年,抽雷、廉游擊艚船五只,捕兵一百八十名。白鴿寨七號哨船二只,捕兵五十一名,二項補廣海游哨江船一只,及潿洲兵船八只。……二十年,廣海抽五號兵船四只,入寨添守潿洲,捕兵一百四十名,本寨又抽艚船二只,捕兵五十二名,撥屬北津寨防守限門。……二十三年,將原防守潿洲五號船三只,改造灰斗船二只,撥屬虎頭門。[40]

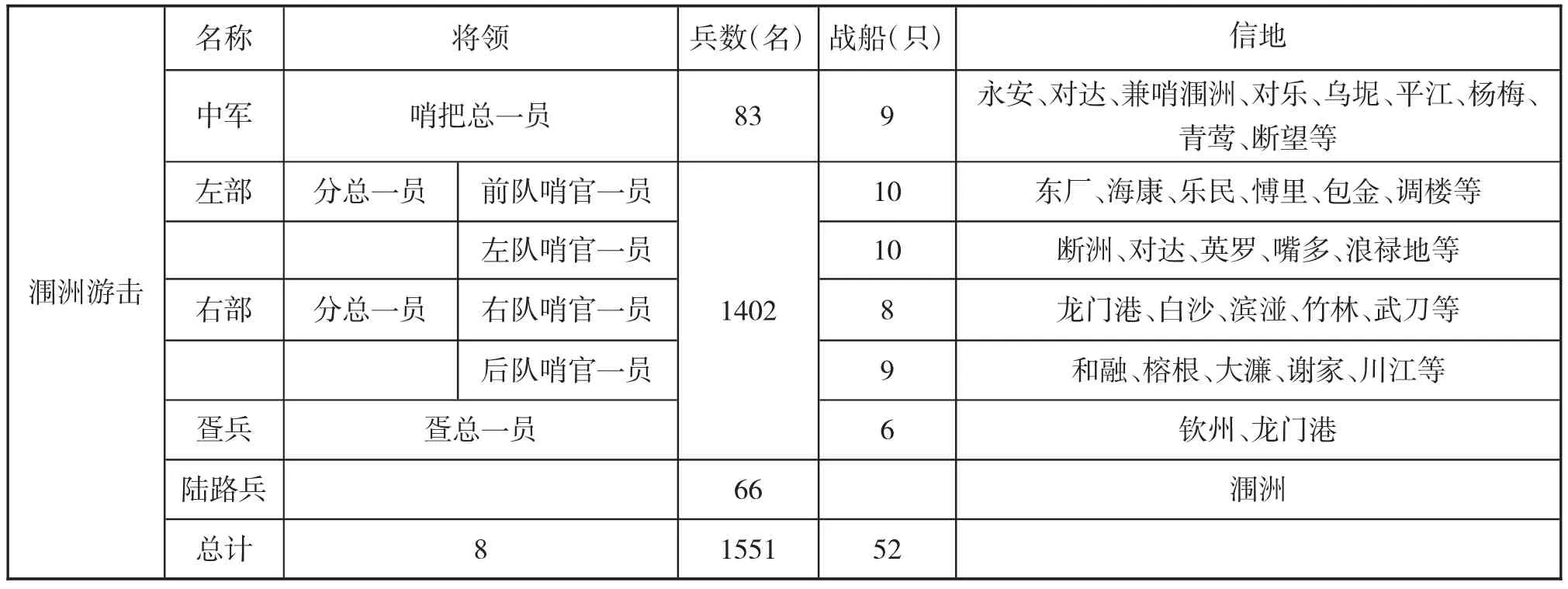

潿洲游擊的兵力部署及所屬信地,據表1可知,潿洲游擊由中軍、左部、右部、疍兵、陸路兵五部分組成,所屬信地自海安所接白鴿,歷海康、樂民、乾體港接欽州龍門港以北皆其信地,基本上涵蓋了整個北部灣海域。潿洲游擊所屬各部的兵餉,“中軍員役歲支布政司銀一千五十三兩六錢,三部哨兵共支司府銀共一萬二千八百零七兩八錢一分”。[41]

表1 潿洲游擊兵制表①潿洲游擊兵制表,是根據萬歷《廣東通志》統計的,然而潿洲游擊也隨當時的形勢而因時制宜,也因自身所處的地理位置分兵鎮守,因此統計只作為參考。譬如,崇禎《廉州府志》載:“潿洲左部大小兵船十二,……右部大小兵船十一”(崇禎《廉州府志》卷6《經武志·備倭》,第94頁),所記載的兵船數額和萬歷《廣東通志》亦有所出入。

(四)潿洲游擊的作用

設立后的潿洲游擊是廣東海防西路②之重鎮,其“西路東防倭夷,西控諸番,外御交、黎,內搗珠寇,營寨舟師,棋置星列,可謂備矣”。[42]《永安營所題名碑記》亦載:

……其奉敕涖止也,披荊棘,開草萊,建城堡,創衙宇,已乃招兵撫民,而潿洲遂成重鎮焉。……雄視海天,鯨鯢滅跡,故朝廷無南顧之憂焉。后因潿洲峻石巉巖,泊舟匪便,二十七年適有開采之役,移駐潿洲游擊于永安所。永安所南去海洋千里則瓊州界,東至海康所六七百里,西抵交夷僅八九百里程耳,前者只專海防,今者防海而兼防夷矣。[43]

今白龍城[44]內的《欽差鎮守廣東潿洲游擊將軍黃公去思碑》,也記載了潿洲游擊將軍黃鐘打擊潿洲海域的盜珠者及抗擊倭寇的事跡。此碑立于萬歷二十九年(1601),碑文如下:

……我潿洲居海中,其下七池產珠璣,多以奉貢。而盜之□,于是不逞之徒,多犯國禁,乘長風破浪,游魂□之區。當事者乃設游擊將軍,開府潿洲之上,庶得彈壓一方。而烽煙未息,羽書旁午,瀕海居此罹于鋒鏑者□。于是朝廷據公才略,由總府坐營,擢守潿洲。公既至,盜賊聞公威望,戢弓弋者十之六七。……前年倭寇侵廣,耽耽雷廉之間,其鋒甚銳,公竟挫之。

又據萬歷二十九年(1601)廣東巡按李時華上奏的《防池事宜》中說:

雷、廉西海,珠池錯落,地之南島孤懸,名曰潿洲,屹峙中央,內有腴田千余畝,又有港澳可容數百舟,沿海盜珠奸徒,皆視潿洲為宅窟。先年添設游擊扎守潿洲,數年以來賊稍屏跡。近因內臣李敬于海濱白龍廠地方設立廠舍,采珠之際,官私船只云聚蟻集,人眾易以生變。今議以開池之日,游擊移守白龍廠,封池之后,仍回扎守潿洲,似得兩全之策。[45]

李敬是萬歷二十六年(1598)明政府派往白龍城負責采珠的太監。采珠之際,因人多容易生變,李時華奏請將潿洲游擊移駐白龍城看守珠池,待采珠結束后再返回潿洲駐守,說明潿洲游擊對盜珠者的鎮壓作用,萬歷《廣東通志》亦載:“廣海西路之沖潿洲,珠池利藪,增置加密卒,有嘯聚,駢首就戮,經略之效可見于此。”[46]

明后期,隨著合浦采珠業逐漸衰落,潿洲游擊的海防重點亦有所變化。據《明神宗實錄》記載:

潿洲游擊原設水兵一千四百名,專為防守珠池,今珠已取的盡,盜亦解散,議于內抽取五百名,分札龍門水口等處,且系珠池西界,有警亦足應援……欽州地方邊海,宣徳初年設有守備坐鎮,后因永平撤兵,止存一守御千戶所,旗軍不滿二百,遇有警息,馳報雷、廉、潿洲俱遼遠,雖星馳赴援,不能及事。今議羅定守備調移欽州……凡系水兵,仍屬潿洲游擊節制,該游擊移駐白龍廠就近防守,陸兵仍屬雷廉參將節制,照舊駐扎,往來調度。[47]

萬歷三十八年(1610),欽州海防兵力不足,且距離雷州、廉州、潿洲較遠,如遇戰事,不能及時支援。同時潿洲海域珍珠減少,不宜開采,盜賊隨之減少,防守珠池的兵力宜當減少。因此,明政府將潿洲游擊移到白龍城就近防守。因其近潿洲海域和廉州海域,既可近援潿洲、廉州,又可支援欽州,使北部灣的海防體系更加完善。

三、清代潿洲島的軍事防御

清初至同治六年(1867),潿洲島一直處于被禁的狀態。康熙元年為對付鄭氏集團,將潿洲島居民遷移一空,棄而不守;康熙二十八年(1689)后,因潿洲情況復雜,盜賊猖獗,清政府主要是采取禁封、巡哨的防御方式;同治六年(1867)后,清政府才默許開禁,其防守方式依舊以巡哨為主。光緒二十八年(1902),潿洲墩司巡檢的設立,才結束這種狀態。

(一)康熙元年(1662)至二十三年(1684):棄而不守,久系荒島

清初為了對付盤踞在臺灣的鄭氏集團,康熙元年(1662)下“遷界令”,[48]并“定海疆,自閩界之分水關西抵防城,接于西粵,畫界三千七百里,界外戍兵移之內地。于是……永安、樂民諸所,柘林、黃岡、潿洲諸游汛,皆棄不守,更于內隘,分設汛防兵,余邊界五里一墩,十里一臺,墩置五兵,臺置六兵,禁民外出情勢”。[49]此“遷界令”下達后,潿洲島則成為“畫界”之外地,原防守兵士,亦作出相宜的調整,康熙《廉州府志》載:“自城(白龍城)而東約二百里,即永安所城池,俱已修復,系高瓊雷海道之咽喉,為合浦左腋,向設潿洲游擊一員領兵駐守。康熙元年遷界,將潿洲官兵改入廉鎮左營……康熙二十三年,改設龍門協水師。”[50]因康熙元年(1662)“遷界”,潿洲成為廢棄荒島,“戶口安插雷廉間,而間無居人矣”。官兵也隨即改入廉鎮左營,是時廉州鎮“總兵領本鎮兵一千,潿洲兵一千,加募兵一千共三千名”。[51]康熙十八年(1679)佟國勛任亷州守時,“海氛未靖,盜賊踞龍門島為巢穴,國勛以前明重兵駐永安、潿洲”。[52]

(二)康熙二十三年(1684)至同治六年(1867):禁而未禁,假以巡哨

康熙二十三年(1684)平定臺灣后,即開海禁,并全面復界,據《閩粵巡視紀略》載:

查得廣州惠州、潮州、肇慶、高州、雷州、亷州等七府所屬二十七州縣二十衛所沿海遷界,并海島、港洲田地共三萬一千六百九十二頃零,內原遷拋荒田地二萬八千一百九十二頃零,額外老荒地三千五百頃零,應交與地方官給還原主。無原主者,招來勸墾,務令得所。外有欽州所屬之潿洲,吳川所屬之硇洲,隔遠大洋,非篷桅大船不能渡,仍棄勿開。[53]

復界后,潿洲島仍屬于被禁狀態,然而此后潿洲島陸續開始有偷渡者上島耕種或據以為盜。

雍正、乾隆年間,朝廷對潿洲采取的政策,乾隆《廉州府志》有載:

雍正九年,海康縣民顏復初具呈請墾,經遂溪縣議詳,事屬難行事,遂寢。乾隆七年……開墾之議復寢。乾隆十八年,知府周碩勛因海面巨洲介在雷、廉,漫無專轄,恐聚匪藏奸,請飭水師相機控制,旋經高州總兵官楊永和以安兵開墾固屬難行,防范稽查不可不密……潿洲本隸雷郡,若海安營因相隔路遙而竟置不問,殊非定界分疆之道,若永安營以潿洲非廉郡所屬,乃近在肘腋竟膜不相關,亦非急公趨事之義,應令龍門協副將、永安營游擊,每年上、下班統廵時,各赴潿洲親查結報,月廵應歸永安守備,以專責成。[54]

據此,即使有官員呈請開墾土地、駐兵防守,然而仍有部分官員因潿洲島“山石巉巖,不產竹木器具,薪樵之屬無所取材,又洲形似蟹,船泣收泊,風信不順,難于進澳,設兵安塘,所費不貲”[55]等原因拒絕駐守。海安營、永安營官員又相互扯皮推諉也不愿駐兵管理,只是責成龍門協副將、永安營統巡時,帶查潿洲島而已。又據乾隆五十七年(1792),廣東巡撫郭世勛向朝廷遞呈的《籌巡哨以靖海島疏》載:

竊照督臣福康安具奏,請查海島房寮案內聲明,遂溪縣屬之潿洲海島,孤峙外洋,易滋奸宄,請酌撥守備、千總、外委等員并兵三百名移駐該處,以資廵守。其應設砲臺、汛房、戰船等項,俟準部覆,另行題咨辦理。嗣準部覆行,令勘估核議具題等因各在案。……今臣酌量情形,潿洲無須專設汛防、添置兵額。查海安營額設兵八百二十六名,龍門協額設兵八百九十六名,足敷抽撥,請循照福康安原奏,撥兵三百名之數,即于海安、龍門兩協營水師中,每營撥派兵一百五十名,每月責成龍門協副將,海安營游擊,飭令千把、外委各一員帶兵各七十五名,配駕哨船會赴潿洲梭纖汛巡,具結聯銜通報。下月仍由各協營先期撥派,更番岀廵,并令各處副將游擊嚴密督察,如能虜獲盜匪多名,即奏請分別升賞;如或停泊偷安,及有失事之處,或盜匪私赴潿洲潛行燂船、汲水,即將管駕之員弁兵丁及該管副將游擊一并分別參處,其潿洲東南斜陽一島與潿洲相去僅三四十里,一體責令各弁兵順帶廵查,以昭慎密,如此則無駐兵設汛之名,而有緝盜廵洋之實,辦理似為周妥。[56]

由上可知,福康安向朝廷上奏,希望在潿洲駐兵防守,并酌撥守備、千總、外委等員并兵三百名,應設砲臺、汛房、戰船等,以資控制。然而,郭世勛等官員的做法,在余功懋所《碧城雜著·潿洲說》中有精辟的論述:

議者總以設兵安塘所費不貲,置戍開墾事屬難行,且謂山石巉巖,不產竹木所需器具,薪樵之屬,無所取材,又謂信風不順,難于進澳。固雷冀其去,廉厭其來,幾同甌脫,究之海面巨洲,介在雷廉,漫無專轄,聚匪藏奸,陳非細故……嗟乎,此洲亦當為海隅棄物矣。[57]

余功懋還指出,龍門協巡哨時的窘態:

抑聞昔有龍門水師將領,循例巡海,佩戴虎符,移陳鼓吹,隨以愛姬,當錦袍故曲,風定波澄之時,忽天際一盜舟破浪而至,其渠即遇船縛,將士棄他舟,竟奪□皇,懸鈴掛帆,有其一切,徜徉而去,莫敢言何。

這種官員推諉,兵士不力的局面,在一定程度上讓潿洲島成為三不管地帶,導致海盜猖獗,愈演愈烈,也就不難想象了。

除了龍門協象征性的巡哨外,清政府還采取燒毀其寮房,迫使居民徒于內地的方法防守潿洲島。乾隆“五十五年,諭廣東總督奏稱撤燬雷、廉交界海面之潿洲,及迤東之斜陽地方寮房,遞回原籍,免與洋盜串通滋事,并毀校椅灣等三十二處寮房,共百六十二戶,另行撫恤安插”。[58]

及至“嘉慶十一二年間,海賊張、鄭二寇及烏鴉二、烏石二、伍細、青阿、婆帶等惡氛正熾,洋匪與岸匪通,踞州為巢,不得已飭洲內居民分徙雷、廉,廬舍盡毀,田畝荒蕪,至十五年洋面既靖,遞勒碑永遠封禁,蓋與康熙初年遷界安插洲民一空之辦法略同”。[59]可見,清政府對潿洲島棄而不守的政策,終于在嘉慶十一二年間,導致賊寇橫行,難以控制,因此,“兩廣總督百齡巡邊至雷,……勒碑封禁,以垂永遠”。[60]

此后至同治六年(1867),潿洲島一直處于禁封的狀態,然而期間“疍戶、貧民仍不免私往耕種,商船魚艇,亦間有停泊寄碇者”。[61]

(三)同治六年(1867)至光緒二十八年(1902):教客雜處,難以顧及

十九世紀中葉以后,清政府長期處于內憂外患之中。光緒二年(1876),中英簽訂《煙臺條約》,北海被辟為通商口岸,成為西南入華北岸的第一道門戶。隨之西方列強紛至沓來,在北海建立領事館、洋行、教會等一系列機構,潿洲島也淪為傳教士的傳教之地。

同治、光緒年間,由于偷渡者、傳教士、客家人等不斷上島,潿洲島逐漸發展為土、客、教民雜處的聚落。據光緒五年(1879)劉坤一向朝廷上奏的《封禁荒島擬請安插客民片》載:

同治七年間,法國領事又有教士在彼傳教之請,雖經前督臣瑞麟婉辭推卻,并飭地方官隨時查禁驅逐,而旋去復來,終難祛除凈盡。現聞在彼居住者教民與客民居住大半,土民亦復不少,若復原案驅禁,不惟有名無實,徒使若輩屋地謀生,流而為匪,并恐外人以教民之故,借為口實,是以數年以來,聽其居處,尚屬相安無事。此次儋、臨就撫客民三百余人,經總兵鄧紹忠等派員前往雷州府屬各縣擇地安插,而該客民等以該島有親可依,有地可耕,自愿遷往居住耕作等情,稟經鄧紹忠等分別辦理。[62]

同治六年(1867)以后,隨著法國傳教士的登島、客民的安插,潿洲島已是“村基重開,寓客四五千人都入教也”。[63]反觀其軍事防御,“仍飭該督道府督同遂溪縣,隨時查看,該客民在彼能否相安,不致日后滋生事端”。[64]

光緒九年(1883),中法戰爭爆發。法國將侵略的矛頭直指中國西南門戶,北部灣地區成為中法沖突的中心地帶,因此光緒十二年(1886)三月二十四日,張之洞正式向朝廷上奏《籌設鎮缺折》,建議設立通過裁改、整合陽江鎮、高州鎮、瓊州鎮、廉州營、龍門協、欽州營、雷州營等而建立北海鎮,居中控馭,形便責專。[65]北海鎮的建立,改變了北部灣海防的中心體系,實現了明代以潿洲游擊為中心,清前期以龍門協為中心,清末以北海鎮為中心的海防體系的變化。設立后的北海鎮自然將潿洲島劃歸其巡哨的范圍之中,據《申報》載:

新設北海鎮水路總兵,其龍門協水師左、右兩營隸于北海鎮統轄。現擬每年上班,仍派龍門協副將統巡照舊,三月初十日到潿洲洋面,與海口營參將統領兵船會哨,五月初十日到白龍尾洋面巡緝。下班請派北海鎮總兵出洋統巡,督率總巡龍門協左管都司分巡,龍門協右營守備酌帶兵船于八月初十日到潿洲洋面與瓊州鎮總兵統領兵船會哨一次,十一月初十日酌帶兵船到白龍尾洋面巡緝。[66]

光緒二十余年,潿洲島劃歸合浦管轄,而以永安司巡檢移駐事,“又移合浦縣丞駐潿洲,稍資彈壓,然如雷、瓊道兼轄廉州,實則料理兵餉。”[67]可見,朝廷雖移駐縣丞和永安司巡檢駐扎潿洲島,然收效甚微,且余功懋認為“實則料理兵餉”之舉。直到光緒二十八年(1902)五月,兩廣總督陶模、廣東巡撫臣德壽向朝廷上奏《移設海疆要缺,各巡檢以資巡緝恭折》,建議將“新安縣九龍司巡檢移設合浦縣之潿洲墩地方,名曰潿洲墩司巡檢,改隸合浦縣管轄”,[68]標志著潿洲島的正式開放。

四、結語

由于潿洲島“孤懸海外”的地理特點,及周邊海域生產珍珠等原因,使得潿洲島在明清時期一直是各方勢力角逐的場所。明代,朝廷為了獲取合浦所產的“南珠”,在北部灣海域大肆采取珍珠,致使販海為業的合浦沿海居民,鋌而走險,盜取珍珠,潿洲島成為盜珠者天然藏匿的場所。在這種情況下,明政府采取一系列措施,其中包括潿洲游擊的設立。設立后的潿洲游擊,其信地基本上涵蓋整個北部灣,不僅震懾盜珠者,也成為北部灣海域聯防聯控的樞紐。清代,潿洲島被朝廷視為“荒島”“賊窟”,棄而不守,導致潿洲島長達三百年左右的“禁封”。然而,除了康熙元年(1662)至康熙二十三年(1684)“遷界”外,潿洲島一直有居民、盜寇等偷渡上島,或耕種土地、搭建寮房,或聚島為寇,并逐漸發展為聚落。反觀清政府的態度,官員們扯皮推諉,將士們畏懼險惡,均不愿在潿洲島派兵駐守,其巡哨兵士,也是不盡其職,讓潿洲島處于“禁而未禁”“守而不守”的狀態。同治六年(1867),隨著法國傳教士登島傳教和客民的安插等,清政府才默許重開潿洲島。光緒二十八年(1902),潿洲墩司巡檢的設立,標志著潿洲島的正式納入合浦的管理體系,結束了潿洲島長期“禁封”的局面。