“十三五”期間我國中醫院資源配置效率及影響因素

蔣 豐,王圣鳴,田 侃

1.南京中醫藥大學衛生經濟管理學院,2.養老服務與管理學院,江蘇 南京 210023

2019年10月通過的《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》[1]首次在國家層面對中醫藥服務體系的建設目標進行了規劃。本文對“十三五”期間各省份中醫院資源配置效率進行測算,并對效率的影響因素進行探究,為進一步提升中醫院資源配置效率提供參考。

一、方法和指標

(一)方法

1.數據包絡法

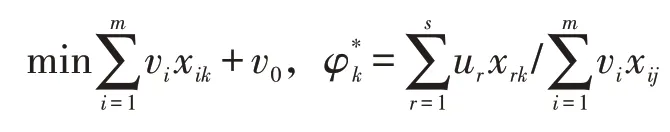

數據包絡法(DEA)是效率評價研究最常用的方法。傳統DEA模型主要包括CCR和BCC模型,二者均可再分為產出導向和投入導向[2]。本研究采用基于規模收益可變假設的產出導向BCC 模型(BCC-O),模型線性表達式如公式(1)所示,使用Deap2.1 軟件運算。

其中,xik表示第k個評價對象(即決策單元,簡稱DMU)第i種輸入的投入量且xik≥0。第k個DMU的效率值為φ*k,由于φ*k≥1,一般用其倒數φ表示效率,其取值范圍為(0,1],當且僅當值為1時,表示有效率,其他情況則表示無效率。所有效率值為1 的DMU 共同組成生產前沿面。此外,CCR 模型和BCC模型計算出的效率值分別為該DMU 的綜合效率和純技術效率,二者之比為規模效率。

2.Tobit回歸模型

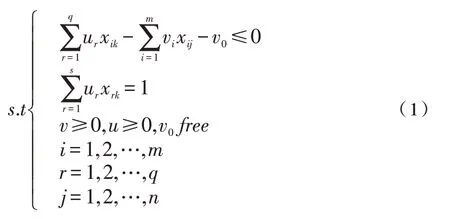

以各DMU 在BBC-O 模型下測得的效率值及其分解為因變量,使用回歸模型分析中醫院資源配置效率的影響因素。因效率值均大于0小于1,雙側受限,若用傳統的普通最小二乘法回歸,將產生有偏和不一致,故采用Tobit回歸模型。結合本研究中因變量的取值范圍,Tobit回歸模型如公式(2)所示。

其中,φnt表示因變量,表示自變量。n表示各省的編號,t表示時間,b0表示常數,ba表示各指標的回歸參數,ε表示殘差,使用Stata15軟件運算。

(二)指標

1.投入產出指標體系構建

參考已有的對各地區醫療機構資源配置效率的相關研究[3-9],投入指標方面,本研究選取中醫院人員數、床位數和機構數作為投入指標。產出指標方面,本研究選取總診療人次、出院人數作為產出指標。為避免中醫院機構數和其他指標數量級差距過大影響效率值計算,本研究以中醫院機構數為分母,對其他投入產出指標取均值處理,最終以中醫院機構數、院均床位數和院均人員數為投入指標,以院均年診療人次、院均年出院人數為產出指標,構建投入產出指標體系。數據來源于2016—2020年《中國衛生健康統計年鑒》[10]。

2.潛在影響因素

首先,在工業領域集聚效應可以促進地區經濟發展[11],但同時要素空間過度集中也會導致擁擠效應和低門檻效應[12],借用生態領域的密度制約[13]可以解釋為在發育未成熟前集聚要素的相互調節與協同可以提高個體存活率、均衡個體空間分布。據此假設,中醫院資源配置密度會產生協同作用,進而提升資源配置效率。因此,中醫院的空間分布密度、醫師配置密度和床位配置密度會對資源配置效率產生正向影響。分別以單位面積的中醫院數、單位人口中醫院執業(助理)醫師數和單位人口中醫院床位數表示中醫院的空間分布密度、醫師配置密度和床位配置密度。

其次,管理學理論認為,為使得組織內部更有效率、更具效果地完成工作,組織需要管理者實施管理[14],且管理結構應和組織發展現狀相匹配[15]。較低的管理水平、過于復雜的管理層級和不良的管理結構將對組織的效率產生負面影響[16]。據此假設,中醫院醫護比和醫護管理人員比將對資源配置效率產生正向影響。中醫院醫護比=中醫院執業(助理)醫師數/中醫院護士數,中醫院醫護管理人員比=[中醫院執業(助理)醫師數+護士數]/管理人員數。

最后,我國始終貫徹中西醫并重的衛生事業發展方針,中醫和西醫同屬于我國衛生服務體系中的重要組成部分[17]。中西醫之間既互有競爭,也互有協作[18-19]。據此假設,中西醫合作水平和競爭水平會對中醫院資源配置效率產生正向影響。分別以中西醫結合醫院診療人次占醫院總診療人次比和中醫院診療人次占醫院總診療人次比近似替代中西醫合作和競爭水平。

為避免異方差、多重共線性等問題,以e為底數對7 個潛在影響因素取對數處理,并分別命名為x1~x7。各省份面積和人口數從《中國統計年鑒》[20]獲得,各省份中醫院的數量,中醫院執業(助理)醫師數、護士數、管理人員數、床位數、診療人次,中西醫結合醫院診療人次和總診療人次均從《中國衛生健康統計年鑒》獲得。

二、結 果

(一)各省中醫院資源配置效率

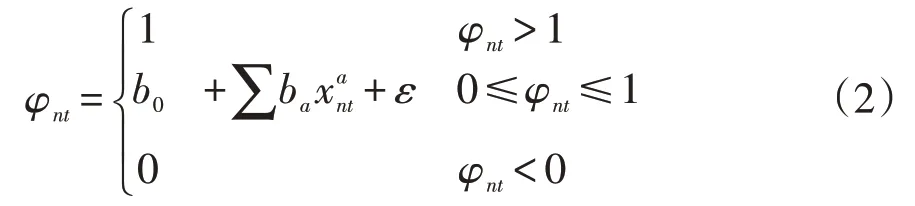

本研究中的中醫院指中醫院和中醫專科醫院,不包括中西醫結合和民族醫醫院。因部分地區公開數據缺失,研究范圍僅含30 個省份。使用DEAP2.1 軟件,對30 個省份的投入產出數據進行計算,得到了我國30 個省份在2016—2020年中醫院資源配置的綜合效率、純技術效率和規模效率均值,并且給出了5年間的規模報酬狀態,詳見表1。

表1 2016—2020年各省中醫院資源配置效率均值

總體上,“十三五”期間我國各省中醫院資源配置綜合效率均值為0.854,純技術效率和規模效率均值分別為0.917 和0.935。分地區來看,僅上海、貴州、甘肅、青海的綜合效率為1,呈現DEA有效,體現中醫院效率的相對最優性,即這些省份在“十三五”期間中醫院的機構數、床位數和人員數得到了持續有效的利用,投入要素利用率達到了100%。北京、天津、山西、內蒙古、安徽、新疆6個省份的純技術效率為1,但規模效率小于1,呈現DEA弱有效,表明技術水平未能達到綜合有效的原因在于規模無效,除安徽處于規模報酬遞減狀態,其他5 個省份處于規模報酬遞增狀態。其余20個省份,在“十三五”期間的純技術效率和規模效率均小于1,呈現DEA 無效狀態,且7個省份處于規模報酬遞減狀態,13個省份處于規模報酬遞增狀態。

(二)資源配置效率影響因素

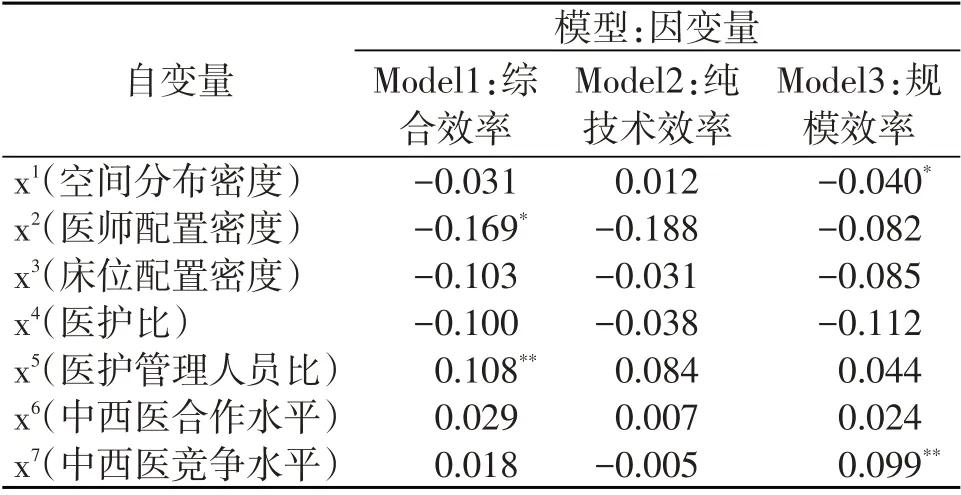

依據公式(2),分別將每年各省中醫院的綜合效率、純技術效率和規模效率作為因變量,得到3個面板數據Tobit 回歸模型,如表2所示。3 個模型的LR 檢驗結果均顯示P值小于0.05,表明適用隨機效應的面板Tobit回歸模型。

表2 2016—2020年中醫院資源配置效率影響因素的Tobit回歸結果

綜合效率上,中醫院的醫師配置密度和醫護管理人員比分別對資源配置的綜合效率產生顯著負向和正向影響;規模效率上,中醫院的空間分布密度和中西醫競爭水平分別對資源配置的規模效率產生顯著負向和正向影響。

三、討論與建議

(一)統籌配置現有資源,提高醫療技術水平

研究表明,“十三五”期間各省中醫院資源配置處于DEA 有效、規模報酬不變的僅4 個省份,其他26 個省份處于DEA 無效或弱有效狀態,其中18 個省份處于規模報酬遞增狀態,可適當擴大中醫院資源配置規模,8 個省份在現有人員、床位、醫院數不變的情況下,院均年診療人次和院均年出院人數進一步提升的空間較小。由此可見,我國大多數省份中醫院仍處于發展階段,可以適當增加資源投入。但是應摒棄盲目購買昂貴醫療設備、擴大建筑面積的簡單發展方式,要充分利用醫院存量資源,提高管理效率,注重內涵式發展,在醫院管理中強化先進管理理論的引導、內部結構的優化、績效考核機制的創新和精細化管理的落實[21]。

對影響因素的研究進一步證實了過高的資源配置密度不能提升資源配置效率。這符合集聚效應過猶不及的特點,即要素過度集中反而可能推高要素成本,對既有產業形成擠出。已有研究表明,提高中醫院資源配置效率不能僅靠簡單的要素聚集,而是要靠技術進步[22]。一方面,中醫院應當加強中醫臨床、醫技、信息化等方面的建設,提高綜合服務水平。另一方面,政府應當注重新一代中醫藥人才的培養,提升中醫藥高等院校的辦學水平和教學實力,通過組建中醫聯體、組織城鄉對口支援或幫扶、推進中醫類別醫師多點執業、遠程醫療等多種措施[23],促進我國中醫院診療水平的整體提升,進而推動資源配置效率的改善。

(二)合理設置人員結構,建立柔性激勵機制

研究表明,醫護管理人員比對中醫院資源配置綜合效率正向作用顯著,說明更高的醫護管理人員比可促進綜合效率的提升。目前我國多數省份的中醫藥事業發展規劃僅將“每千人口中醫師數”作為硬性指標要求,罕有省份對中醫院的護士及管理人員提出明確要求。同時我國也尚未有政策文件對中醫院內部專職管理人員的配置進行明確規定,僅國務院辦公廳發布的《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)》[24]對醫護比有相關要求。

因此,我國中醫院在重視中醫臨床技術人才培養和引進的同時,也要在統籌臨床、醫技、護理、管理等科室人才需求的基礎上,制定醫院人才建設規劃、配置方案及標準,形成覆蓋各科室的人才梯隊建設格局,多層次、寬領域、全方位儲備有助于中醫院發展的人力資源。同時,也要重視柔性管理的內在驅動性,通過情感激勵、榮譽激勵和事業激勵等“內部激勵”方式建立柔性激勵機制[25],將物質激勵和非物質激勵充分結合,在滿足中醫院員工物質需求的前提下,實現其對尊重和實現自我的高層次需求。

(三)堅持中西醫并重,突出中醫藥特色

研究表明,中西醫的合作和競爭關系對提升中醫院資源配置效率具有積極作用,特別是中西醫的競爭關系,對各省中醫院資源配置的規模效率產生顯著正向作用。在中西醫互相借鑒、互相學習的當下,綜合醫院開設中醫類臨床科室已經成為我國的一個普遍現象,中醫院未來面臨的衛生服務市場環境可能會更為復雜。因此,堅持中西醫并重,突出中醫藥特色顯得尤為重要。

一方面,要建立并落實中西醫醫院在會診轉診、病例討論、衛生應急、學習交流、科研協作等方面的合作制度,在中西醫醫院之間建立有效協作通道,使患者在西醫院也能享受到安全有效、及時方便的中醫藥服務。另一方面,中醫院也要突出中醫藥特色,比如市場需求空間龐大的中藥院內制劑和傳統中藥經典制劑,應當在符合安全性和有效性的前提下加大研制、開發和運用力度,從而在立足“現代病”診療需求下進一步整理歸納臨床應用率較高的中藥組方,持續挖掘中醫藥特色精華并加以推廣運用,打造區域中醫特色品牌。

“十三五”期間我國大多數省份中醫院資源配置效率還有待提升,應適當降低中醫院醫師配置密度和空間分布密度,適當提高中醫院醫護管理人員比和中西醫競爭水平。