尋蹤高仁山烈士墓

文祁建(北京)

“欲知大道,必先知史”,我在北京國家植物園(北園)無意間發現了這座高仁山烈士墓。翠柏環繞著白色花崗巖的高仁山烈士墓,遠處梅花骨朵已經滿枝,柳枝在春風的輕撫下抽出了嫩芽,小草即將抹去最后一點枯黃。

1927年9月28日,高仁山被張作霖以“加入政黨、散發傳單、有反對現政府嫌疑”的罪名下令逮捕,1928年1月25日,被槍殺于北京天橋,其妻畏于白色恐怖不敢前去收尸,還是他的學生冒著生命危險,將高仁山尸體移到西山安葬。

高仁山先生1894年出生,江蘇省江陰縣人。17歲時隨父遷居天津,入南開學校。1917年去日本入早稻田大學。期間,與南開校友周恩來等共同組織了“新中學會”。之后又赴美留學,獲芝加哥大學碩士學位。1923年初應北京大學之邀回國任教。創辦了北大教育系,任系主任。1925年創辦了北平藝文中學,也就是后來的北京28中前身,并任校長。1925年在北京大學參加革命。繼1927年4月28日李大釗被奉系軍閥張作霖殺害后,高仁山于1928年1月25日同樣遇害,年僅34歲。高仁山烈士立志救國救民,他在歷史夾縫中展現出的大無畏革命精神為我們樹立了一座鮮活的精神豐碑。

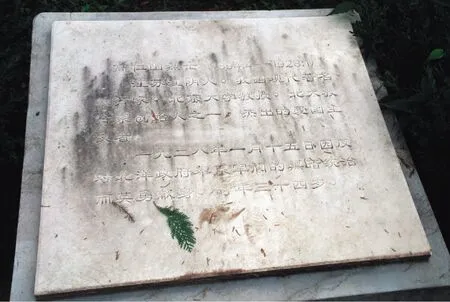

1929年3月在友人們的共同努力下,在北京西郊安葬了高仁山烈士遺骸并立碑紀念。

1926年3月18日,發生了著名的三·一八事件,魯迅的一篇《記念劉和珍君》讓此事家喻戶曉。第二天,藝文中學校長高仁山與國立九校教職員代表蔣夢麟、馬名海等人,在國立藝術專科學校召開緊急會議,商討與政府當局辦理交涉事宜。

高仁山,不僅是藝文中學的校長,還是北京大學、北京師范大學教授,更是北京大學教育系的重要創始人。三·一八慘案后半年,他在《這是什么政府》一文中說:“最不堪的,就是在首都之下,外人經營的協和醫學、燕京大學、匯文大學等等,開學開得有聲有色,上課上得興高采烈,堂堂的中華民國的國立學校,居然逼得奄奄待斃,鴉雀無聲,怪矣哉……請問這樣的政府是不是摧殘國家的最重要、最根本事業——教育的一個政府?”

“生性剛直,聰明好學,對所學過目不忘,對老師講的課也能深刻理解,尤其能儉約治身,人我一視同仁,故深受師長父母的鐘愛”。他的老師吳研因在《十八年前的小朋友高仁山》一文中說:“我從沒有見他生氣或者和同學吵嘴一次,他總是溫文爾雅、敦厚和平的。他年紀雖小,但是很像一個老成的少年。”

直到17歲,高仁山隨父遷居天津,就讀于南開中學,與周恩來成為好友。畢業后,他東渡扶桑,到早稻田大學專攻文科。為實現教育救國理想,留學期間的高仁山制定了“五步計劃”。第一步,調查中國東北三省、河北、山東、江蘇、浙江等七省的教育與實業的關系;第二步,在調查研究中國教育制度的基礎上赴美國學習教育,再考察英、美、德等國教育狀況,然后回國實踐;第三步,在本國實踐的基礎上赴歐美進行研究,吸收各國合理的教育思想;第四步,回國調查西北與云南的實況;第五步,創議中國的新教育制度。按照這五步計劃,他果然赴美國,在芝加哥大學和哥倫比亞大學等高校學習和研究教育。1922年,高仁山收到蔡元培的邀請,次年回到北京,出任北京大學和北京師范大學教育系教授,開始實踐平生所學,意欲一展抱負。在高仁山的建議下,北大有了教育系,他先后出任系副主任和主任,成為北京大學教育系最重要的創始人之一。

1925年,高仁山聯合胡適、陳翰笙等人,創辦藝文中學(現北京第二十八中學),辦學宗旨是:開辦適合中國現代的中學教育,造就有積極能力的公民,養成共同生活的習慣,主張學以致用。他主張每個人都要成為完整獨立的個體。基于此,藝文中學實行美國教育家柏克赫斯特創立的“道爾頓制”,其基本原則是“自由,合作,時間預算”。“自由”,就是要培養學生“自動、自覺、自主之精神,自由計劃自己的工作”,完全掌握學習的主動權,一切都“自己去挑選,去辨別,去評定,使人人每天能自己支配自己,人人能終身對于行為知識職業種種方面隨時隨地地求適應、求進步,做個真正能自動、能自治的人”。藝文中學將班級改為各科作業室,廢除課堂講授,把各科學習內容制成分月的作業大綱,由教師與學生訂立學習公約,由學生自己支配時間,按興趣在各作業室自學,教師僅作為顧問,提供咨詢和檢查進度——這是全中國最早實行道爾頓制的學校,對傳統教學模式具有很大的沖擊。

1927年奉系軍閥張作霖控制了北京,北京陷入白色恐怖之中。在李大釗等先輩慘遭殺害之后,參加革命的高仁山于當年9月亦被捕入獄,后遭到槍決。

“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天。”有人曾回憶:“我家的一位老人,曾目擊那次‘出大差’,他從永定門外到我家來,途中聽說要槍決一位北京大學教授,便在路旁觀看,他說高君態度從容,面無懼色,并向路旁觀眾說:‘給我個好兒吧!’于是眾人立即高呼:‘好!’‘好!’……不想仁山先生這樣一位文質彬彬的學者,到臨終時也表現出這種草莽英雄氣概。可見他不僅是一位只知教書辦學的書生。”從囚車里呼出的熱氣,朦朧了高仁山的臉龐。臨刑前敵人讓他跪下,他挺直腰板就是不跪,撩起長袍,慢慢坐下。一聲槍響,結束了一個年輕的生命,也對中國革命與中國教育造成了不可估量的損失……

高仁山犧牲時兒子高陶三歲,女兒陶燕錦兩歲,其遺孀陶曾谷帶著一雙幼小兒女艱難謀生,很是不易,便將孩子送往高仁山的老家無錫江陰,自己出外找工作。

1928年底,蔣夢麟出任國民政府教育部長,為盡故人之情,就將陶曾谷找來,成為自己的秘書,以便關心照顧。相處日久,40多歲、兒女滿堂的蔣夢麟漸漸覺得,陶曾谷才是自己想娶的妻子,是與自己眼下的名聲地位相配的伴侶,與陶結合,才是自己想要的愛情與婚姻。1932年7月16日,《生活畫報》第二期上刊登的關于蔣夢麟與陶曾谷的報道:婚后蔣夢麟與陶曾谷情投意合,過著詩情畫意的生活。