對高校學生意外傷害事件處置機制的調研與思考

——以某省高校為例

陸俊萍 程聰慧 劉昱呈

學生意外傷亡事件一直是社會各界普遍關注的問題之一。為依法妥善處置普通高等學校學生非正常死亡案件,保護學生和高校合法權益,保障高校正常教育教學秩序和生活秩序,維護社會和諧穩定,湖南、湖北、河南、山西等省份均根據有關法律法規,結合當地實際,出臺了針對學生非正常死亡案件緊急處置辦法。在此基礎上,有關高校學生意外傷害事故的研究逐漸進入有關學者的視野。目前有關高校學生意外傷害事件的研究主要集中在大學生非正常死亡的現象分析[1]、高校學生非正常死亡原因[2]、高校學生非正常死亡事件干預[3-4]、高校學生生命意識教育[5]和心理健康教育[6-7]等課題,并就具體應急處置進行研究[8]。總體來看,現有成果主要通過政策文本分析、個別案例對比分析等方法對高校學生意外傷害事件給個人、家庭、高校、社會等帶來的影響進行研究,但關于高校學生意外傷害事件處置機制的制度化、體系化研究較少。為此,本文擬采用問卷調查法,通過對某省高校師生進行調研,分析某省高校學生意外傷害事件的處置及其難點、經驗,以期為高校學生意外傷害處置機制的建立健全提供參考。

一、研究設計

首先,結合現有高校學生非正常死亡事故應急處置辦法,初步梳理出四個部分共31個條目的調查問卷提綱;其次,對58位大學生進行了預調研,以檢查并完善問卷的問題設計;再次,經過專家、學者把關,調研問卷增加被調查者身份、所屬院校兩個條目;最后,形成包括受訪者基本信息、高校學生意外傷害關注度、事故發生前預防舉措、事故發生后處置措施共4個部分27個問題的調查問卷。在正式的調查過程中,通過發放電子問卷以擴大調研范圍,實現隨機抽樣,并通過發紅包的激勵方式提高問卷的有效回收率。

問卷主體包括:被調查者的基本信息,如性別、年齡、身份、學歷以及所處院校的省市區分布;被調查者對高校學生意外傷害事件的關注度、處理有關學生傷害事件的滿意度;被調查者在事故發生前(預防教育、健全應急預案等)及事故發生后(應急響應、現場處置、善后處置)等方面的看法。

問卷發放對象為某省C市大學城學生以及某省高校教職工,在2022年4月1日至5月31日共發放問卷180份,回收有效問卷172份,被訪者涉及學生、輔導員、管理輔助崗教師和專任教師四種身份。

二、實證分析

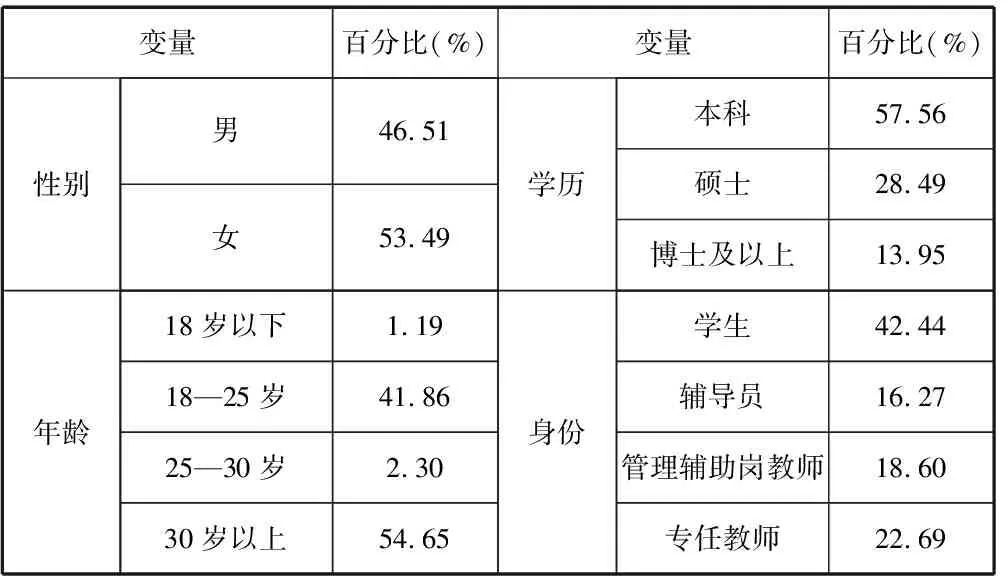

本次調查總人數為172人,其中男性80人,占比46.51%;女性92人,占比53.49%,總體較為均衡。從年齡分布來看,18—25歲和30歲以上人數較多,分別有72人和94人;18—25歲占總人數比重有41.86%;30歲以上的被調查者占比54.65%。身份分布上,學生占比42.44%,輔導員、輔助管理崗教師和專任崗教師占比近60%,分布較為均勻。從學歷上來看,本科學歷占比最高,有99人,占比57.56%;碩士及以上學歷共有73人,占比42.44%(見表1)。

表1 樣本描述性統計

問卷實施過程公開透明,問卷內容記錄完整,在程序上保證了研究的可重復性,有利于提高研究的信度。采用SPSS軟件對問卷的觀測變量進行了可靠性分析,得出問卷總體Cronbach’s Alpha為0.722,說明問卷信度較好。通過SPSS因子分析進行效度分析,問卷總體KMO為0.609(>0.6),Bartlett’s球形檢驗顯著性水平為0.000(<0.05),說明問卷總體構建效度較好。同時,共同度值均高于0.4,說明研究項信息可以被有效的提取;所有測量題項因子載荷均大于0.4,具有良好的收斂效度。

(一)高校學生意外傷害事件關注情況分析

1.是否關注過高校學生意外傷害事件

大部分人偶爾或是經常關注,分別占比35.46%和39.53%,幾乎不關注的僅有9人,占比5.23%。學生群體是未來國家建設的重要力量,關注高校學生生命健康安全是對學生個人、學生家長和社會負責的表現之一。

2.周圍是否發生過高校學生意外傷害事件及處置滿意度

171位調查者中有114位周圍發生過高校學生意外傷害事件,表明潛在危險無時不在、無處不在。防范高校學生意外傷害事件刻不容緩,一方面應努力提高學生安全意識、關注學生心理健康狀況,另一方面應提高管理人員的管理和隱患排查能力,竭力創造安全的校園環境。高校學生意外傷害事件發生后,人們對于相關部門處置滿意度如下:運用李克特五級量表進行量化后得到處置滿意度均值3.83,標準差0.94。總的來看,高校發生學生意外傷害事件后的處理總體讓人滿意。

(二)高校學生意外傷害事件原因分析

根據調查者的反饋可知,造成學生意外傷害事件的主要原因為意外、自殺和疾病,即因交通事故、溺水、煤氣中毒等意外事件所導致的意外死亡、因情感和心理等因素導致的自殺死亡,以及因身體疾病醫治無效或不明原因猝死造成的疾病死亡。

(三)高校學生意外傷害事件處理流程分析

1.總體流程

高校學生意外傷害事件處理流程,按照重要程度包括應急響應、現場處置、輿情回應、安撫撫恤、責任追究、信息傳導、保險理賠、因學生意外傷害事件引發的群體性事件處置等,其中調查者普遍認為較為重要的三個方面是應急響應、現場處置、輿情回應。由此可見,在處理高校學生意外傷害事件時,一般人首先更多的關注發生事情后的響應以及現場的處理,即需在第一時間響應并且趕到現場處理事件;其次是事情發生后會引起師生、社會的關注,又因為信息的不完整和公布的不及時引起社會輿情,需要對師生、社會關切的輿情進行及時的反饋;之后是事件發生后的善后處理,調查對象對受害者及家庭的安撫撫恤、相關責任人的追究較為關心,體現著對受害者的人道主義關切。

2.處理流程評價

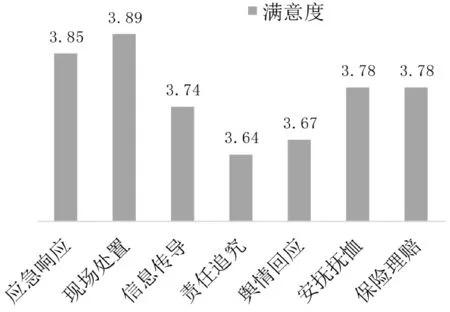

運用李克特五級量表,調查對高校學生意外傷害事件每個處理流程的評價,可以看到,調查對象對處理流程中的現場處置滿意度最高,高達3.89;而對責任追究的滿意度稍低,平均值為3.64。但總體來看,調查對象對整個處理流程的評價都較高,每個流程的均值都在3分以上,高于一般評價,可見調查對象對所了解的高校學生意外傷害事件處理流程整體較為滿意(如圖1)。

圖1 高校學生意外傷害事件處理流程整體評價

3.高校對學生意外傷害事件重視度

通過李克特五級量表量化將重視程度分為:非常不重視、不重視、一般、重視和非常重視五個等級,分數從1到5,最后得到均值為4.13,可見師生普遍認為高校對學生意外傷害事件的重視度非常高,將近非常重視,可以看出高校在學生生命安全方面的重視程度,始終堅持生命安全是第一位。

(四)高校學生意外傷害事件處理手段分析

1.事故發生前

(1)預防教育

事故發生前,高校需要對學生的生命意識觀、生命價值觀等進行預防教育,同時盡可能多關注學生的心理狀況,有關高校學生的預防教育主要包括思想教育、法制教育、安全教育、心理疏導等。

回收的問卷調查顯示,覺得有必要和非常有必要的人數有148,占比86.05%,運用李克特五級量表進行量化,均值有4.41,將近滿分5分,可見高校為預防學生意外傷害事件發生,首要是將預防教育如思想、法制、安全、心理教育等作為必修課。

(2)應急預案

高校學生意外傷害事件應急預案,即高校及有關部門針對高校學生意外傷害事件制定的從響應、現場處理到善后、責任追究等一整套完整的處置機制,包括明確的工作機制、完善的職責分工、完整的工作程序等。高校及有關部門應該定期針對應急預案進行有計劃的演練,避免學生意外傷害事件發生后措手不及。

2.事故發生后

高校學生意外傷害事件處置機制主要包括應急響應、現場處置和善后處理。

(1)應急響應

根據部分高校公開的學生意外傷害事件處理預案,學生意外傷害事件發生后,應該由保衛部(處)第一時間響應,趕往現場,并通知宣傳部門、發生事故相關學生所在學院、學生工作部門等,同時需要配合公安、司法等機關的工作,它們是主要負責處理高校學生意外傷害事件的職能部門。

被調查者普遍認為高校發生學生意外傷害事件后,需要保衛部門、發生事故相關學生所在學院、學生工作部門和宣傳部門等進行響應,其中認為保衛部門應該在第一時間響應的占比38.37%,認為應該由發生事故相關學生所在學院率先響應的占比36.04%。

(2)現場處置

高校發生學生意外傷害事件后,有關部門需要立即應急響應,相關處理人員需要第一時間趕往現場進行處置。現場處置主要包括:事件處理的統籌指揮、高校學生的教育防控、事件信息的上下傳導和事件輿情的應對處理。

通過收集的數據,調查對象普遍認為,在現場處置中,最關鍵的一步是“事件處理的統籌指揮”,占比52.32%;而在事件處理的統籌指揮中,一般認為主要應由高校主要負責統籌處理,人數占比48.25%。

(3)善后處理

主要探討善后處理過程中司法部門的功能,以及在高校進行人道主義幫助時應該堅持的原則和有關學生意外傷害事件的信息是否應該及時發布。

高校學生意外傷害事件雖然主要發生地在校園內,但處理學生意外傷害事件不僅僅是高校一方的責任,更需要司法、公安、教育等眾多職能部門的配合。就司法部門而言,在事件處理過程中需要發揮法制宣傳、化解矛盾、教育引導學生家屬及親友理性表達訴求和消除紛爭的功能,其中比較重要的是法制宣傳功能,避免事故相關方針對事件處理引起矛盾。

根據有關省市高等學校學生非正常死亡事故(案件)應急處置辦法,發生學生意外傷害事件后,高校有責任的需要依法追究其責任;高校無責任的,根據實際情況,遵循自愿和可能的原則,對學生家屬給予人道主義幫助。

值得關注的是,本研究在設置問卷時,設置了兩個迷惑答案,即盡量給予幫助原則和人道主義原則,而結果也出乎意料,僅有15.7%的調查對象認為應該堅持應急處置辦法所說的自愿和可能的原則,更多的調查對象認為應該盡量給予幫助,占比近50%,人道主義原則也占比有34.3%。這種現象在一定程度上表明調查者對相關處置辦法的了解程度有限,也表明處置辦法的普及和教育程度還不理想。

根據有關省市高等學校學生非正常死亡事故(案件)應急處置辦法,高校發生學生意外傷害事件后,在事故處置過程中,未經允許,任何人不得擅自發布有關信息。和人道主義原則調研相似,此題的答案也與預期的應急處置辦法要求并不相似,認為應該及時發布的人數占比61.05%,遠高于認為不能擅自發布的25.58%。通過結果可以看出普通師生對發生學生意外傷害事件后,有關事件處理的信息較為關注,因為處理的結果有關生命財產安全,一般人對相關事件的關注度也更高。

相關部門在處理事件時,會考慮到事故相關者的隱私以及司法等有關程序的保密性,對有關信息的傳導也許會有些許滯后,從而造成一般人和相關部門信息之間的信息差,也給了謠言傳播的可能,這體現出高校發生意外傷害事件后輿情引導的重要性,避免導致因學生意外傷害引起的群體性事件,從而造成嚴重的社會影響。

三、結論與建議

本次研究通過問卷調查方法,收集和掌握高校學生意外傷害事件的處置及其難點、經驗。通過訪談調查、電子問卷等方式最后共回收問卷180份,有效問卷172份,有效率95.56%。數量多、有效性高,能提供有效的一手資料。通過對問卷數據的簡要分析,提出以下建議:

一是加強高校學生意外傷害事件預防教育。預防教育主要包括思想教育、法制教育、安全教育、心理疏導,加強對學生的預防教育可以從源頭上盡可能避免高校學生意外傷害事件的發生,也能增加學生對生命的重視,對死亡的思考,從而減少悲劇發生。

二是加強高校學生意外傷害事件處理辦法和應急預案的了解、演練。高校學生意外傷害事件屬于突發事件,應急響應體現出有關部門對突發事件的反應程度和有關應急預案的完善程度,迅速、有效的應急響應也可以在一定程度上降低損失,避免事態的擴大。

三是重視信息傳導和輿情引導。部分調查對象指出在處理事件時很多信息不真實,網絡謠言時有傳播,輿論導向反轉等。這是因為相關部門在處理事件時,由于一般人和相關部門信息之間的信息差給了謠言傳播的可能,因此有關信息的公布、傳導,事件輿情的引導是處理高校學生意外傷害事件的重中之重,應予以充分的重視。

四是加強多元主體聯動合作。高校學生意外傷害事件的主要發生地一般是在高校校園內,事件發生后,處理有關事件需要教育、司法、公安、學生所在地政府等協同處置,但就目前調查情況來看,各個部門的聯動合作程度有限,沒有很好地發揮各個部門的能動作用。加強各方的合作可以明確各方職責,避免權責不明的情況,也可以有效提高事件處理效率。