漸進式心臟運動康復對HFrEF患者的臨床研究

劉一笑

(湖南省衡陽市中心醫院心內科 衡陽 421001)

心力衰竭是由于多種因素引起心肌損傷,導致患者心室舒張、收縮功能與心臟泵血功能受損,心排血量無法滿足機體組織代謝的綜合征。在全世界范圍內,心力衰竭的負擔預估已增加至約2 300萬人,其中約有59.8%的患者為射血分數降低心力衰竭(HFrEF)[1]。HFrEF在左室射血分數(LVEF)<40%時發生,機體大量心肌細胞丟失引起收縮功能障礙,患者以心臟不良重構及進行性左心室擴大為主要表現[2]。已有研究[3]表明,HFrEF患者的臨床預后相對較差,且病死率及住院率相對較高。目前,該病臨床多采用血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)、螺內酯、β受體阻滯劑、利尿劑等抗心衰藥物治療,但僅通過藥物治療無法持續改善患者的預后[4]。國內學者[5]發現,通過運動訓練的方式可有效提高心力衰竭患者的有氧代謝,調節血糖、血壓及血脂水平,改善心肺功能,從而降低患者再住院率,改善預后及生活質量。本研究探討漸進式心臟運動康復對HFrEF患者峰值攝氧量、心肺適能的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析衡陽市中心醫院心內科2020年4月至2021年4月收治的80例HFrEF患者的臨床資料,按照干預方式不同將患者分為兩組。對照組40例,男、女分別為23、17例;年齡60~78歲,平均(66.48±3.67)歲;病程1~5年,平均(3.14±0.85)年;美國紐約心臟病協會(NYHA)心功能Ⅱ、Ⅲ級分別為22、18例;合并疾病:高血壓、冠心病、糖尿病分別為12、6、7例。研究組40例,男、女分別為22、18例;年齡60~80歲,平均(67.32±3.76)歲;病程1~5年,平均(3.21±0.80)年;NYHA心功能Ⅱ、Ⅲ級分別為25、15例;合并疾病:高血壓、冠心病、糖尿病分別為11、4、8例。兩組一般資料比較,均衡性良好(P>0.05),具有可比性。本研究經衡陽市中心醫院醫學倫理委員會審批(批準號:衡中心倫理字20210401985號)。

1.2 納入與排除標準(1)納入標準。符合HFrEF診斷標準[6];預計生存期>觀察時間;患者及家屬對研究內容知情,簽署知情同意書。(2)排除標準。伴肝腎等臟器功能不全;伴有重度貧血、心源性休克、肥厚型心肌病;存在精神障礙、肢體活動障礙;合并惡性腫瘤、甲狀腺疾病;病情危重需要接受手術治療。

1.3 干預方法

1.3.1 對照組 常規藥物治療:遵照醫囑給予血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)、螺內酯、利尿劑等規范抗心衰藥物治療。在治療期間嚴格控制血壓、血糖及冠心病,及時監測心率、血壓等指標。指導患者進行簡單訓練,如慢走15 m往返,中速行走22 m往返,上下幾個臺階,行走90 m,2次/d。

1.3.2 研究組 在對照組基礎上進行漸進式心臟運動康復。根據患者的具體情況制定相應的漸進式心臟運動康復訓練方案,在訓練過程中全程由醫護人員指導陪伴。(1)自主呼吸鍛煉。由醫護人員指導患者取坐位,將頭部及脊柱挺直后閉上雙眼,讓全身放松;告知患者在呼氣及吸氣過程中心里默數1 001~1 004、1 001~1 006,控制呼吸的頻率為6次/min。另外,呼吸時需結合腹式呼吸方式,在吸氣時將腹部呈凸起狀態,在呼氣時將腹部呈凹陷狀態,15 min/次,3次/d。(2)熱身運動。漸進式心臟運動康復訓練前,所有患者需進行以拉伸、放松肌肉、提高關節活動為主要訓練內容的有氧運動,時間為5~10 min。(3)有氧運動。以腳踏車、快走為主要運動內容。采用心率儲備法評估患者的運動強度,起始運動強度為最大運動強度的50%,隨后視訓練體能情況以每次最大增加10%的強度提高,最高為80%。運動時間為30~50 min/次,5次/周。(4)抗阻訓練。以彈力單及啞鈴為主要運動內容,交替訓練患者的肩部、胸部、腰背部、腹部、臀部等,訓練以8個上下肢肌群為主,每個肌群訓練2組/次,10~15次/組,3次/周。(5)放松訓練。對患者肩部、腰背部及腿部肌肉進行柔韌性訓練,采用精力拉伸的方式對每個部位進行6~10 s拉伸,并根據每天的訓練強度延長拉伸時間,運動強度以拉伸未感覺疼痛適宜,5~10 min/次。在運動過程中需要密切監測患者的血壓、心率等指標,詢問患者在訓練過程中是否出現呼吸困難、乏力、心悸等癥狀,若出現不適則立即停止訓練。兩組共干預4周。

1.4 觀察指標 (1)對比兩組干預前、干預4周后峰值攝氧量(VO2peak)、峰值代謝當量(METspeak)。(2)采用心臟超聲檢測儀測量兩組干預前后二尖瓣舒張早期血流峰速度/二尖瓣環舒張早期運動峰速度(E/E’)、左心房容積指數(LAVI)。采用肺功能測試儀檢測肺活量(FVC)、最大自主分鐘通氣量(MVV)及第1秒用力呼吸量與肺活量比值(FEV1/FVC)。(3)生活質量。采用明尼蘇達生活質量問卷(MLHFQ)評估,該問卷涉及3個維度21個條目,分別為身體活動、情感情況、其他情況,各維度分值為40、25、40分,滿分105分,生活質量與分值呈負相關。(4)觀察訓練期間患者是否出現不適癥狀,包括呼吸困難、心悸、乏力等。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0軟件處理。計量資料以(±s)表示,行t檢驗;計數資料用%表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

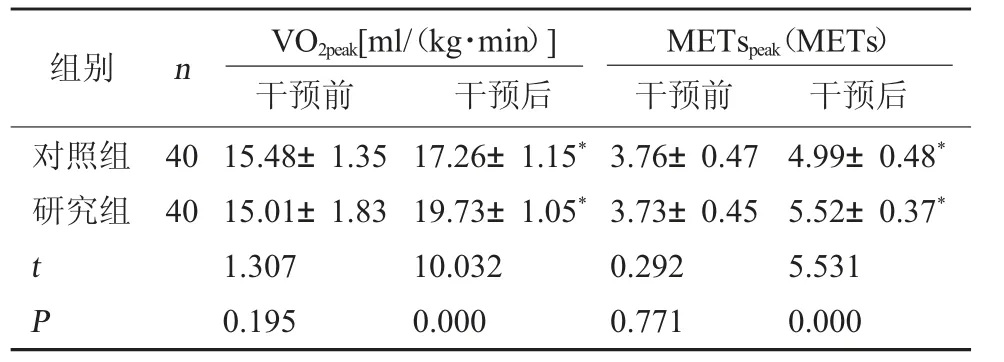

2.1 兩組VO2peak、METspeak水平對比 兩組干預后VO2peak、METspeak水平較干預前提升,且研究組干預后VO2peak、METspeak水平高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組VO2peak、METspeak水平對比(±s)

表1 兩組VO2peak、METspeak水平對比(±s)

注:與本組干預前相比,*P<0.05。

?

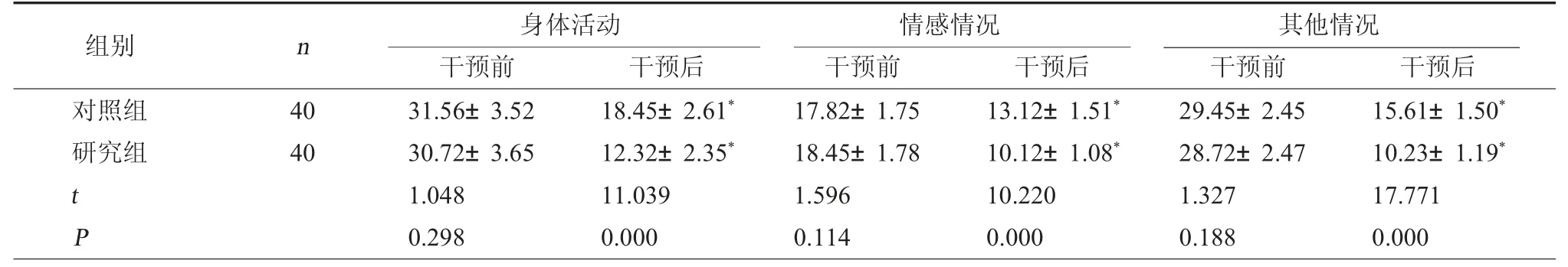

2.2 兩組MLHFQ評分對比 干預后兩組MLHFQ量表中身體活動、情感情況及其他情況評分均較干預前降低,且研究組低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組MLHFQ評分對比(分,±s)

表2 兩組MLHFQ評分對比(分,±s)

注:與本組干預前相比,P<0.05。

?

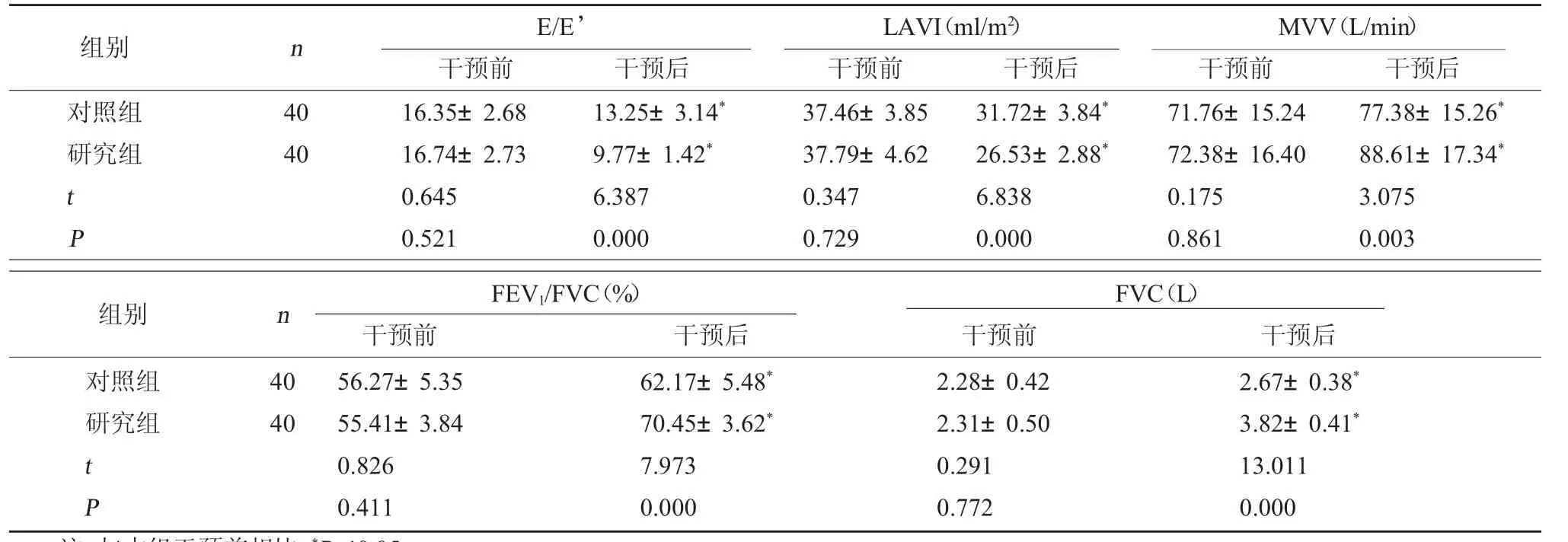

2.3 兩組心肺適能相關指標對比 兩組干預后E/E’、LAVI水平較干預前降低,且研究組低于對照組,MVV、FEV1/FVC及FVC水平較干預前提高,且研究組高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組心肺適能相關指標對比(±s)

表3 兩組心肺適能相關指標對比(±s)

注:與本組干預前相比,*P<0.05。

?

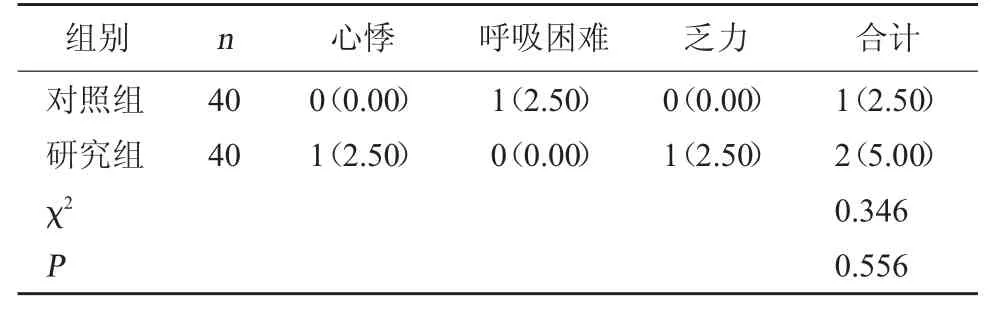

2.4 兩組不適癥狀發生情況對比 兩組不適癥狀總發生率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組不適癥狀發生情況對比[例(%)]

3 討論

HFrEF是常見的預后不良疾病,隨著病情不斷加重,患者LVEF、心排血量會顯著降低,進一步導致機體循環靜脈淤血及動脈灌注不足,具有較高的病死率及致殘率[6]。目前,藥物是治療HFrEF患者的主要方案,但不同的藥物所達到的治療效果存在一定差異,HFrEF患者仍有較高的再次住院率,預后不良[7]。既往研究[8]表明,運動訓練可提高冠狀動脈的血流量,對心肌缺血、缺氧狀態有良好的改善效果,且利于患者預后的恢復。

漸進式心臟運動康復是基于常規康復運動改良的新型康復運動理念,根據患者心功能、病情程度的不同而制定系統性、階段性的康復計劃,從而促使患者病情呈螺旋式恢復[9~10]。本研究結果顯示,治療后研究組VO2peak、METspeak水平高于對照組,提示漸進式心臟運動康復可改善峰值攝氧量。Kavanagh T等[11]研究發現,VO2peak是心臟死亡率及全因死亡率的強有力預測指標,直接測量VO2peak可有效預測患者的長期預后及風險分層。METspeak是維持靜息代謝所需要的最大耗氧量,也是臨床評估運動及其代謝的重要指標。Andjic M等[12]觀察急性心肌梗死直接經皮冠狀動脈介入治療患者短期心臟康復訓練的效果發現,干預后短期康復訓練患者的VO2peak、METspeak水平明顯高于干預前,這與本研究結果近似。分析原因可能在于漸進式心臟運動康復通過自主呼吸訓練模式,可根據呼吸的頻率、深度對呼吸進行調節,有利于肺泡氣體的排空,增加氣道內壓力,并可對抗氣道外部的壓力,改善患者的氣體交換,從而促進峰值攝氧量的改善[13~14]。

心肺適能被廣泛應用于臨床冠心病、心力衰竭等疾病的預后評估中,也是患者病死的重要預測因子。本研究結果顯示,研究組干預后MVV、FEV1/FVC及FVC水平高于對照組,E/E’、LAVI水平及MLHFQ評分低于對照組,提示漸進式心臟運動康復應用于HFrEF患者中可改善患者的心肺適能,提高生活質量。分析原因可能是漸進式心臟康復運動訓練遵循循序漸進的訓練原則,通過熱身運動、有氧訓練、抗阻訓練、放松訓練由易至難康復訓練方式,可有效增加心肌有氧代謝;訓練過程中,依據患者的耐受情況調整訓練力度,可顯著增加心排血量,促進血管側支循環的建立,從而減輕血管的負擔,降低心肌耗氧,有利于患者心臟功能的恢復,提高預后生活質量[15~16]。此外,根據患者的不同峰值耗氧量調整患者康復鍛煉方案,可防止高強度運動對患者心臟造成二次損傷,在較短時間內快速提高心率,從而有效維持心肌細胞氧氣的供需,增強運動儲量及耐受程度。郭瑞霞等[17]對100例急性心肌梗死心力衰竭患者行常規康復治療及漸進式康復運動干預發現,漸進式康復運動可有效改善患者的氧化應激反應,提高運動耐量及生活質量,均可說明漸進式心臟運動康復的效果。HFrEF是一項復雜的臨床綜合征,醫護人員應通過加強自身專業素質以及專業知識,通過設定適宜運動強度和運動量的個性化運動處方,改善患者心臟功能,從而改善患者的生活質量。綜上所述,漸進式心臟運動康復應用于HFrEF患者中可改善患者峰值攝氧量及心肺適能,提高生活質量,相對安全。