高質量的校本化學科單元作業體系的建構與實踐

曹 東 馬宇澄

(1.江蘇省懷仁中學,江蘇 無錫 214196;2.無錫市教育科學研究院,江蘇 無錫 214101)

1 為什么要建構高質量的校本化學科單元作業體系

作為一線普通教師,面對繁重的工作量,設計學生作業的方式一般有3種.第1種:挑選一本教輔資料,每天按照教輔資料的安排,布置作業.第2種:挑選教輔資料的題目,有選擇的布置作業.第3種:多方面獲取教學資源,自己重新編寫作業.3種方式各有各的優劣之處,但是在“雙減”背景下,如果這么做,達不到“作業育人”的目標.建構高質量的校本化學科單元作業體系才能達成“作業育人”的目標.

為何要建構高質量的學科單元作業體系? 因為作業是育人的關鍵環節.學生學業的好壞與做什么樣的作業直接相關.同時作業也是學生學習和生活中的關鍵環節.單獨的幾次好作業或者幾個單元的好作業達不到育人的效果,不能產生系統效應,因此要建構高質量的學科單元作業體系.很多教師都在自己編寫學案,但是缺乏建構高質量的學科單元作業體系的意識.很多教師也能編出好的作業題,但是缺乏系統化的設計意識與設計能力.當前很多學校利用教輔資料或者自編作業,只是傳統意義上的題目累加,在作業設計目標的指向性,內容的縱向聯系結構、難度結構、題型結構,作業類型結構和質量水平結構等方面缺少系統設計.這樣就容易導致作業的題目重復和內容重復,作業量加大,作業和教學以及評價之間的脫節,加重學生的學業負擔,學習質量低下.

為什么要建構校本化的學科單元作業體系?每個學生都是不一樣的花朵,每個學生都有自己獨特的學習方式,但是他們又有一定的共性.作業設計體現共性的同時還要體現個性.每個學校不一樣,每個班級不一樣,每個學生不一樣.因此作業設計要體現個人需求的最大化.作業設計要以校為本,充分發揮教師的能動性,設計出適合本校學生的個性化的作業.這樣才能保證布置給每個學生的作業更適合更有針對性,達到減負增效的目的.

2 什么是高質量的校本化學科單元作業體系

所謂體系,一般是指一定范圍內或同類事物按照一定的秩序和內部聯系組合而成的整體.體系具有結構性、系統性、關聯性、序列性等特征.[1]高質量的校本化學科單元作業體系主要包括以下幾方面的內涵要求.

2.1 建構不同年級的學科單元作業體系,確保縱向銜接的科學性

學科單元作業體系就是以課程標準為導向,按照學生認知發展規律,系統設計不同年級的作業目標、作業內容、作業結構和作業形式.從單元作業設計的角度去思考,保證不同年級之間作業內容的科學性和序列性,避免不同年級作業內容缺乏系統性、簡單重復疊加、機械應試等情況.

以高中物理學科單元作業體系設計為例,教師在作業設計時首先要考慮不同學段的作業內容與要求,同時還要能夠加強和其他學段的銜接思考.高中物理學科作業體系,主要思考高中所有的物理作業內容和要求,同時要思考和初中、大學物理作業內容之間的關聯,尤其是高一年級,作為初中到高中的銜接年級,要考慮初高中的銜接問題.其次要考慮在一段時間內連續課時所布置的作業在內容上要有銜接性,在質量水平上要有進階性,同時對同一個能力要求,在不同課時中呈現方式體現能力進階的特征.例如,物理學習過程中,對力的合成與分解的能力要求,貫穿整個高中物理學習過程,教師在不同課時安排作業時,體現不同水平的能力進階要求.

2.2 建構同一年級的學科單元作業體系,確保橫向銜接的關聯性

同一年級的學科單元作業體系,主要是不同學科間在同一年級知識交叉的橫向關聯體系.不同學科的作業體系在同一時間段內的作業在內容、要求與能力上具有關聯性和協同性.[2]例如,高一物理學習過程中,會涉及數學的三角函數問題,如果數學這方面內容安排滯后,物理作業安排時可以先適當補充.在高二年級涉及這方面內容時再適當加深.

2.3 建構一條龍循環體系,確保學科單元作業體系各環節的互動性

建構一條龍循環體系,即作業設計、布置、批改、講評、分析、輔導、再修改等各個環節,這些環節循環發展,像流水一樣動起來,而不是死水一潭.例如,學科單元作業設計中要思考作業目標、內容、結構、形式等,同時應該思考如何評價,即如何批改、分析、講評、輔導.在這一條龍的過程中,要思考不足之處,加以改進矯正.作業從設計到批改再到講評輔導就形成了一個相互支持、相互促進、相互矯正的互動體系.

因此,高質量的校本化學科單元作業體系建構是一項系統工程,也是一學科建設的長期性任務.這就要求學校層面牽頭,以教研組和備課組為技術核心骨干,發揮每位教師的能動性,系統思考形成高質量的校本化學科單元作業體系.

3 如何建構和實施高質量的校本化學科單元作業體系

高質量的校本化學科單元作業體系建構,首先需要整體考慮整個學段的學科教學工作,考慮學科縱向聯系的同時還要兼顧與其他學科的橫向聯系,從“育好人”的角度思考建構促進學生終身發展的作業體系.那么,如何建構和實施高質量的校本化學科單元作業體系? 筆者認為以單元為基本單位進行整體設計,利用單元作業設計的關鍵技術設計不同類型的作業,形成適合本校的作業體系.

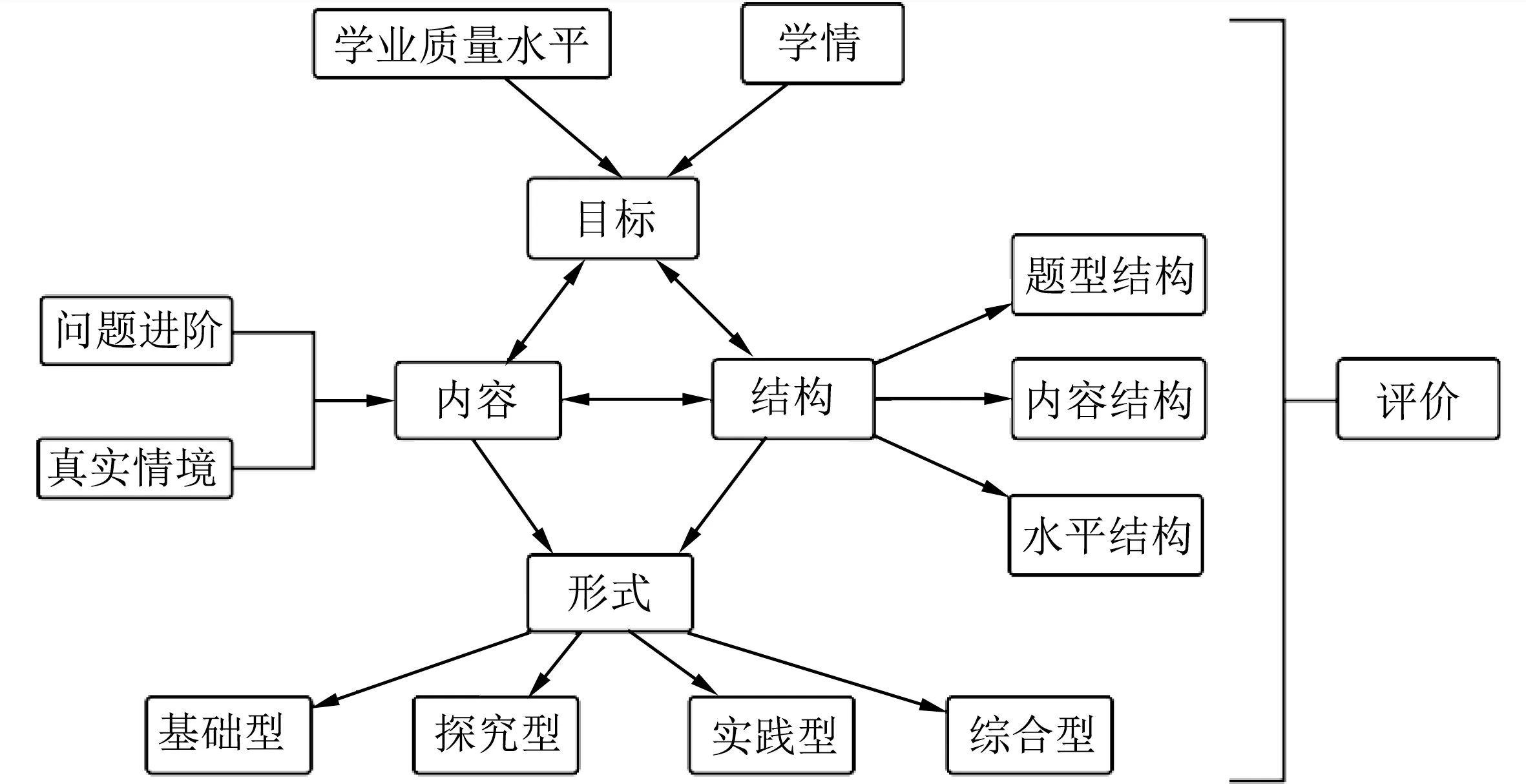

3.1 開發單元作業設計的關鍵技術

單元作業設計的關鍵技術是指向核心素養的培養,從技術層面上考慮作業目標的分解、作業內容的處理、作業結構的優化和作業評價的實施,設計出多種不同形式的作業.主要包括:依據學業質量標準和學情怎樣確定作業目標,怎么從課標分解到單元目標,怎么從單元目標走向課時目標;[3]真實情境下問題如何進階確定作業內容,從解題走向解決問題;依據教材習題和教輔重組內容,實現知識結構化,從而實現作業結構優化;依據物理核心素養的五級水平,利用SOLO分類理論評價學生的學習結果,改進評價方式和形成評價規約.單元作業設計具體的路徑如圖1所示.

圖1 單元作業設計的技術路徑

3.2 依據作業目標,在真實情境下,問題進階確定作業的內容和結構

依據學業質量標準和學生的實際學情確定單元學習目標和課時目標,選擇真實情境設置進階問題,確定作業的內容和結構.真實情境是指與科學技術進步、生產生活聯系比較緊密的學生能夠經歷的實際生產和生活情境.[4]問題進階是指設計問題時應該針對學生學習中對核心概念的認知發展路徑中的重要臺階.通過真實情境下的進階問題的解決鍛煉學生解決實際問題的能力,從解題走向解決真實問題.

案例1:電表改裝問題的作業設計.

實驗室有一電流計表頭的內阻Rg為2000Ω,滿偏電流為Ig為300μA,

(1)要測量標有額定電壓2.5V 的小燈泡兩端電壓,要把它改裝為量程為0~3V 的電壓表,畫出改裝電路圖,計算出需要的電阻阻值.

(2)要把它改裝為量程為0~15V 的電壓表,畫出改裝電路圖,計算出需要的電阻阻值.

(3)要改裝為一個量程為0~3V 和0~15V的多量程電壓表,畫出改裝電路圖.

(4)要把它改裝為量程為0~0.6 A 的電流表,畫出改裝電路圖,計算出需要的電阻阻值.

(5)要把它改裝為量程為0~3A 的電流表,畫出改裝電路圖,計算出需要的電阻阻值.

(6)要改裝為一個量程為0~0.6 A 和0~3A的多量程電壓表,畫出改裝電路圖.

(7)你能設計一個改裝方案,將此電流計改裝為4個量程,既可以測電壓亦可以測電流的雙用表嗎? 請畫出改裝電路圖.

設計目的:測量出實驗室常用電流計的內阻為2000Ω,改編和設計實驗室真實情境下,電表改裝類習題.首先,比以往教輔書上的數據真實,學生計算出數據和設計出電路與實驗室的電壓表和電流表的對照,理論和實驗或實際吻合,學生感覺真實,能解決實際問題,學習有成就感.其次圍繞學生學習電表改裝這一核心問題的認知典型路徑設計問題,瞄準學生的最近發展區,具有挑戰性,學生學得有滋有味.這樣的作業鍛煉學生的思維,真正從解題走向解決問題.

3.3 探索實踐性作業設計,嘗試不同類型作業的設計

實踐性作業是指對動手實踐操作類內容的考查,主要指向實踐能力的提升.[5]內容選擇上主要為生活中的小實驗,課本上的課外實驗,也可以是與物理相關的課外實踐活動.結構上設計時要將實踐任務系列化、系統化,與課程標準對單元中實踐性的知識要求能夠對應起來.強調動手做,能思考,對實踐操作過程、總結和反思能夠形成文本性的實踐感悟.

案例2:測量地鐵的加速度.

某人想測量地鐵啟動過程中的加速度,他把一根細繩的下端綁著一支圓珠筆,細繩的上端用電工膠布臨時固定在地鐵的豎直扶手上.在地鐵起動后的某段加速過程中,細繩偏離了豎直方向,他用手機拍攝了當時情景的照片(如圖2所示),拍攝方向跟地鐵前進方向垂直.根據這張照片能否估算此時地鐵的加速度是多少? 如果可以請寫出具體的計算過程;如果不行,請寫出你的具體方案.當你乘坐地鐵時,可以嘗試測量地鐵的加速度.

圖2

設計目的:本題是教材課后習題改編.通過真實照片的展示,讓學生可以依托生活中乘坐地鐵的實際感受,發揮自己想象,結合所學知識能夠理性思考,作出正確判斷,形成合理方案,同時鼓勵學生嘗試完成實際操作,達到學以致用的目的.

總之,作業是育人的關鍵環節,建構高質量學科單元作業體系是實現作業育人的的有效途徑.建構高質量的校本化學科單元作業體系能夠提升每個教育者的作業設計能力,同時讓被教育者在作業過程中提升關鍵能力和必備品格.