B超復合神經刺激儀下腹橫筋膜阻滯在剖宮產快速康復中的應用

劉軼,黃元香,劉根鳳,黃友芳

(江西省贛州市興國縣人民醫院麻醉科,江西興國 342400)

剖宮產屬于創傷性操作,術中需于腹部作一切口方可娩出胎兒,可引起機體強烈疼痛感,影響手術順利進行[1-2]。目前,椎管內麻醉為剖宮產常用麻醉方式,通過椎管內注入麻醉藥物,可良好組織神經支配相應區域,以阻斷疼痛信號傳遞,減輕機體疼痛感[3-4]。但椎管內麻醉存在神經損傷等并發癥風險。腹橫筋膜阻滯則是一種將麻藥注入腹橫肌深筋膜的麻醉方式,能良好阻滯L1神經分支,抑制腹壁區域疼痛傳遞,以確保手術順利進行,并能相應減少麻醉藥物用量,但該方式阻滯困難程度高[5-6]。隨著手術技術及醫療器械的精進,B超復合神經刺激儀逐漸應用于麻醉定位中,有助于提高麻醉阻滯成功率,降低阻滯風險。鑒于此,本研究旨在分析B超復合神經刺激儀下腹橫筋膜阻滯在剖宮產快速康復應用中的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2020年1月—2021年10月于我院行剖宮產分娩的產婦60例,按隨機數字表分為兩組,各30例。研究經醫學倫理委員會批準。對照組年齡23~38歲,平均(29.52±4.15)歲;體重56~83 kg,平均(70.49±6.22)kg;孕周37~42周,平均(39.45±0.87)周;孕次1~4次,平均(2.05±0.41)次;美國麻醉協會(ASA)分級:19例Ⅰ級,11例Ⅱ級。觀察組年齡24~37歲,平均(29.48±4.12)歲;體重55~84 kg,平均(70.53±6.27)kg;孕周37~42周,平均(39.48±0.91)周;孕次1~4次,平均(2.08±0.43)次;ASA分級:20例Ⅰ級,10例Ⅱ級。兩組一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 入選標準納入標準:均于我院行剖宮產分娩;足月單胎妊娠,且胎兒無畸形;規律產檢,資料完整;心肺功能良好;產婦及家屬知情同意。排除標準:肝腎功能衰竭;存在椎管內麻醉禁忌;伴有惡性腫瘤;合并嚴重代謝性疾病;精神障礙者。

1.3 方法兩組均完善術前相關檢查,并常規禁食(術前8 h)禁水(術前3 h),建立靜脈通道,監測生命體征變化。對照組予以傳統椎管內麻醉:取合適體位,于L3~4間隙行椎管內麻醉,成功后以腰麻針于蛛網膜下腔向頭側注射0.5%羅哌卡因(河北一品制藥股份有限公司,國藥準字:H20173027)3 mL,待腰麻針退出后,置入硬膜外導管,麻醉平面控制在T6左右。觀察組予以B超復合神經刺激儀下腹橫筋膜阻滯:于B超引導下,將低頻探頭放于髂嵴橫切面,輕微旋轉向尾端,自前面至深層依次可見皮下組織、腹外斜肌、腹內斜肌等,之后采用平面外技術,將神經刺激儀針頭置入腹橫肌尾端,待針尖到腹橫肌筋膜并接近神經叢時,可引起神經支配肌肉產生對應運動,之后逐漸減少強度,仍存在反應即為穿刺到位,回抽無血后,注入0.4 mg/kg的0.25%羅哌卡因,常規置管,對側以同樣方法注射。

1.4 觀察指標(1)手術情況:比較兩組手術時間、出血量。(2)血流動力學指標:比較兩組麻醉前(T0)、切皮時(T1)、手術結束時(T2)的心率(HR)、平均動脈壓(MAP)及血氧飽和度(SpO2)變化。(3)麻醉恢復情況:比較兩組麻醉恢復時間(術后停藥至意識恢復時間)、下床活動時間、肛門排氣時間。(4)疼痛情況:比較兩組術中10 min、20 min、30 min時疼痛情況,由視覺模擬評分法(VAS)評價,0~10分,由產婦自行判斷,得分越高越疼痛。(5)不良反應:低血壓、惡心嘔吐、頭暈等。

2 結 果

2.1 手術情況兩組手術時間、出血量相比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組手術情況對比

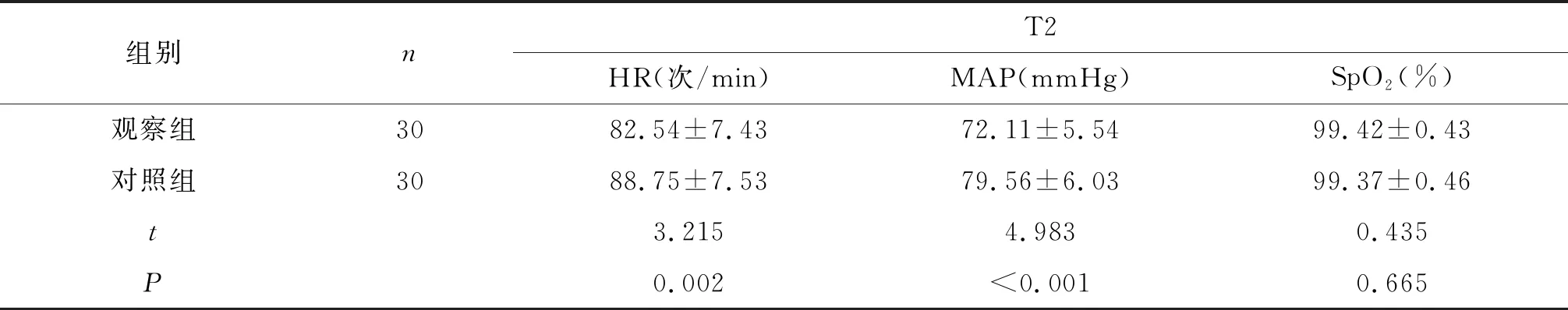

2.2 血流動力學指標觀察組T1、T2時HR、MAP低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05或0.001)。見表2。

表2 兩組血流動力學指標對比

2.3 麻醉恢復情況觀察組麻醉恢復時間、下床活動時間及肛門排氣時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.001)。見表3。

表3 兩組麻醉恢復情況對比

2.4 疼痛情況觀察組術中10 min、20 min及30 min時VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.001)。見表4。

表4 兩組VAS評分情況對比(分,

2.5 不良反應對照組出現2例低血壓,3例惡心嘔吐,3例頭暈,不良反應發生率為26.67%(8/30);觀察組出現4例惡心嘔吐,2例頭暈,不良反應發生率為20.00%(6/30)。兩組不良反應相比,差異無統計學意義(χ2=0.373,P=0.542)。

續表2

3 討 論

剖宮產為產科領域重要手術,術中可引起機體強烈疼痛,加之產婦本身即存在子宮收縮性疼痛,進一步加重機體刺激,引起血壓、心理等波動,影響手術進行[7-8]。而剖宮產手術麻醉難度較大,既要滿足手術需求,還需充分考慮對產婦及胎兒的影響,選取安全有效的麻醉方式尤為重要[9-10]。

椎管內麻醉則為當前剖宮產首選麻醉方式,相較于傳統全身麻醉,其僅阻滯局部區域,可滿足手術需求,還可避免麻醉藥物影響胎兒正常呼吸,不會影響母嬰健康[11]。但椎管內麻醉為經驗性操作,阻滯過程中易引起神經損傷等并發癥,且術后產婦下肢運動功能恢復較慢,不符合當前產后快速康復理念,還需進一步優化麻醉方案,以最大程度減輕手術相關應激,促進術后恢復。本研究結果顯示,觀察組T1、T2時HR、MAP低于對照組,麻醉恢復時間、下床活動時間及肛門排氣時間短于對照組,術中10 min、20 min及30 min時VAS評分低于對照組,不良反應發生率低于對照組,表明B超復合神經刺激儀下腹橫筋膜阻滯在剖宮產術中應用效果顯著,可增強鎮痛效果,避免血流動力學波動,且安全性高。其原因為腹橫筋膜是位于腹橫肌及腹外筋膜之間的薄腱膜,為腹內筋膜總層的一部分,將麻醉藥物注入該部位,能直接阻滯L1神經分支,即髂腹股溝神經及髂腹下神經,從而良好抑制前腹壁神經痛覺傳導至中樞神經系統,以在腹壁區域產生強效鎮痛作用,從而滿足剖宮產麻醉需求,且該部位麻醉藥物用量小,利于縮短術后麻醉恢復時間[12-13]。同時,腹橫筋膜阻滯后阻斷的是感覺神經分支,對該節段的運動神經影響小,術后產婦可及早下床活動,符合當前產婦快速康復理念。腹橫筋膜阻滯缺點在于阻滯難度大,阻滯成功率低,而隨著超聲技術的發展,可視化神經阻滯技術逐漸成熟并應用于麻醉阻滯中,通過時刻觀察穿刺針移動情況,能提高阻滯定位準確性,配合神經刺激儀還可引起肌肉收縮,刺激針越靠近目標神經,引起肌肉收縮的所需電流越小,能幫助操作者準確定位阻滯區域,進一步增強阻滯效果,克服傳統腹橫筋膜阻滯的缺點。

綜上所述,B超復合神經刺激儀下腹橫筋膜阻滯可提高剖宮產麻醉效果,維持良好麻醉深度,以減輕術中疼痛感,保持血流動力學穩定,縮短產婦術后下床活動時間,利于術后機體康復。