岑溪市2020年登革熱疫情流行特征及時空分析

陸正斌,陳一虹,高小

(廣西岑溪市疾病預防控制中心傳染病管理科,廣西岑溪 543200)

登革熱(dengue fever,DF)是由白紋伊蚊和埃及伊蚊傳播的黃病毒屬蟲媒病毒引起的急性傳染病,是全球傳播最廣泛的蚊媒傳染病之一[1]。它可以引發人群出現高燒、全身關節和肌肉疼痛、疲倦無力等臨床癥狀,可伴有出血傾向、白細胞和血小板計數減少、淋巴結腫脹等,病情嚴重者可危及生命[2]。

熱帶及亞熱帶是登革熱高發地區,疫情負擔相當沉重。人群對登革熱病毒普遍易感,而目前尚未有疫苗可預防登革熱。我國東南沿海的省份和地區是登革熱的主要流行地區,包括兩廣地區和海南等省區[3]。2020年廣西岑溪市突然暴發登革熱疫情,為做好疫情防控工作,本研究收集廣西岑溪市2020年登革熱累計報告的367例病例資料進行描述性流行病學分析和空間自相關分析與時空掃描統計分析,以便了解登革熱的流行特征及時空特征,為采取控制措施,最大限度地降低登革熱傳播風險提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源病例數據來源于中國疾病預防控制信息系統傳染病監測系統中2020年岑溪市累計報告的登革熱病例,共367例;人口數據來源于岑溪市統計局。診斷按《登革熱診斷標準》(WS216-2018)中的診斷標準[4]。

1.2 分析方法

1.2.2 空間自相關分析空間自相關性主要指在地理空間內的一個屬性與其相鄰近的空間區域上的同一屬性值之間的相關程度,包括正相關和負相關[6]。通常利用空間自相關系數作為基度量指標檢驗空間分布,空間正相關說明空間屬性特征存在相似性[7]。本研究使用GeoDa 1.14軟件,選擇莫蘭(Moran's Ⅰ)指數進行空間自相關分析,應用Z檢驗空間聚集假設,檢驗水準取α=0.05。

1.2.3 時空掃描分析時空掃描分析試圖在岑溪市內尋找屬性值顯著異于其他地方的子區域,視為異常區,提示登革熱暴發高風險區。本研究采用SaTScan 9.5軟件進行時空掃描統計分析,選用離散變量Poisson分布模型,用圓形移動窗口法創建掃描窗口,掃描時間范圍設置為“2020/1/1—2020/12/30”,時間間隔設置為“1月”,地區重疊設置為“無”,搜索圓參數設置為總人口的30%。選擇Monte Carlo模擬的次數為“999”次,計算以研究區域內不同鄉鎮點或單一病例點為不同圓心,在不同半徑下的動態窗口區域內外病例實際值和期望值的對數似然比(log likelihood ratio,LLR)進行統計推斷[8]。根據LLR的大小確定聚集區類型,若P<0.05,則認為該區域存在聚集性。

2 結 果

2.1 病例報告情況2020年岑溪市登革熱累計報告病例367例,其中確診病例317例,臨床病例50例,均為本地輕癥病例,無重癥和死亡病例。臨床病例為具有典型登革熱癥狀及體征,檢測血清特異性IgM抗體陽性或血清中NS1抗體檢測為陽性的病例;確診病例為臨床診斷病例中血清或尿中登革熱病毒核酸陽性的病例。

2.2 病例的地區分布2020年岑溪市登革熱疫情共波及8個鄉鎮,其中岑城鎮發病例數最多,達341例,占報告病例的92.92%,發病率為2.02‰;誠諫鎮、大隆鎮、南渡鎮、糯垌鎮發病數均為1例,占比均為0.27%,發病率為0.02‰、0.03‰、0.01‰、0.01‰。經過檢驗,在不同地區間發病率的差異有統計學意義(χ2=876.13,P<0.001)。經兩兩比較,岑城鎮發病率均高于其他地區(P均<0.001),其他地區之間的發病率差異無統計學意義(P均>0.0018)。見表1。

表1 岑溪市2020年登革熱疫情病例的地區分布及發病率

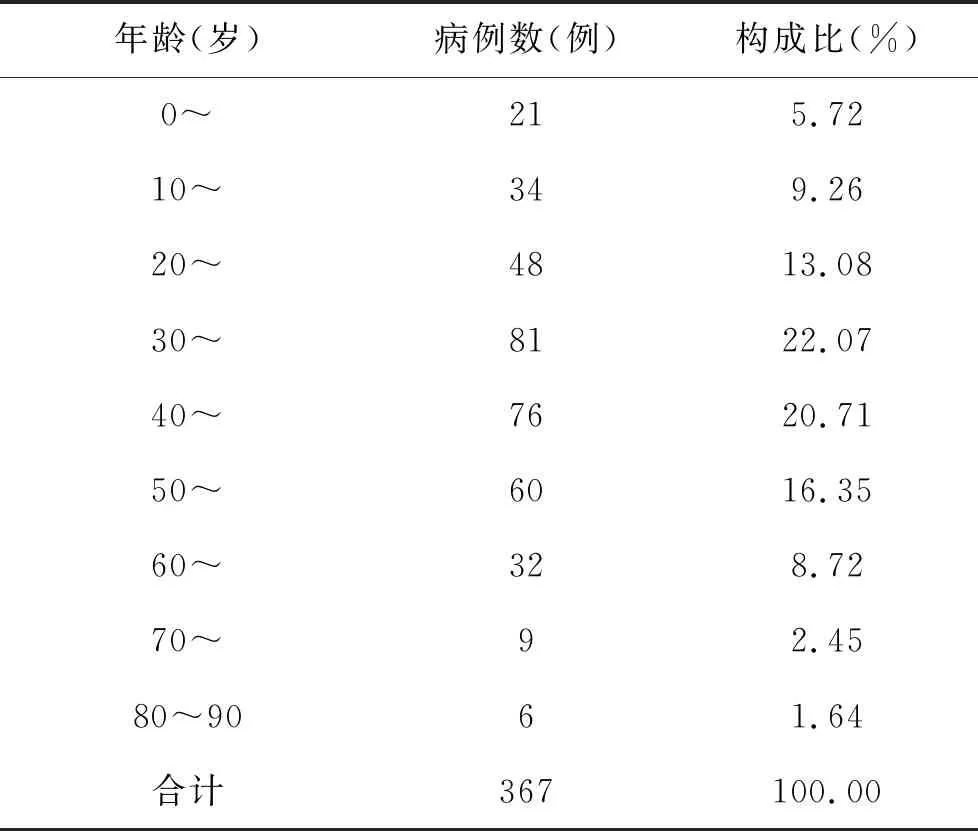

2.3 病例的性別及年齡分布男性病例為180例,占報告病例的49.05%;女性病例為187例,占報告病例的50.95%。男女病例比為0.96∶1。發病者年齡主要分布在20~59歲之間,共報告265例,占報告病例的72.21%。其中年齡最小2歲,最大83歲。從病例在各年齡組的分布來看,30~49歲組病例最集中,其次為50~59歲和20~29歲的人群,0歲組和70歲以上人群組發病人數較少。見表2。

表2 岑溪市2020年登革熱疫情病例的年齡分布

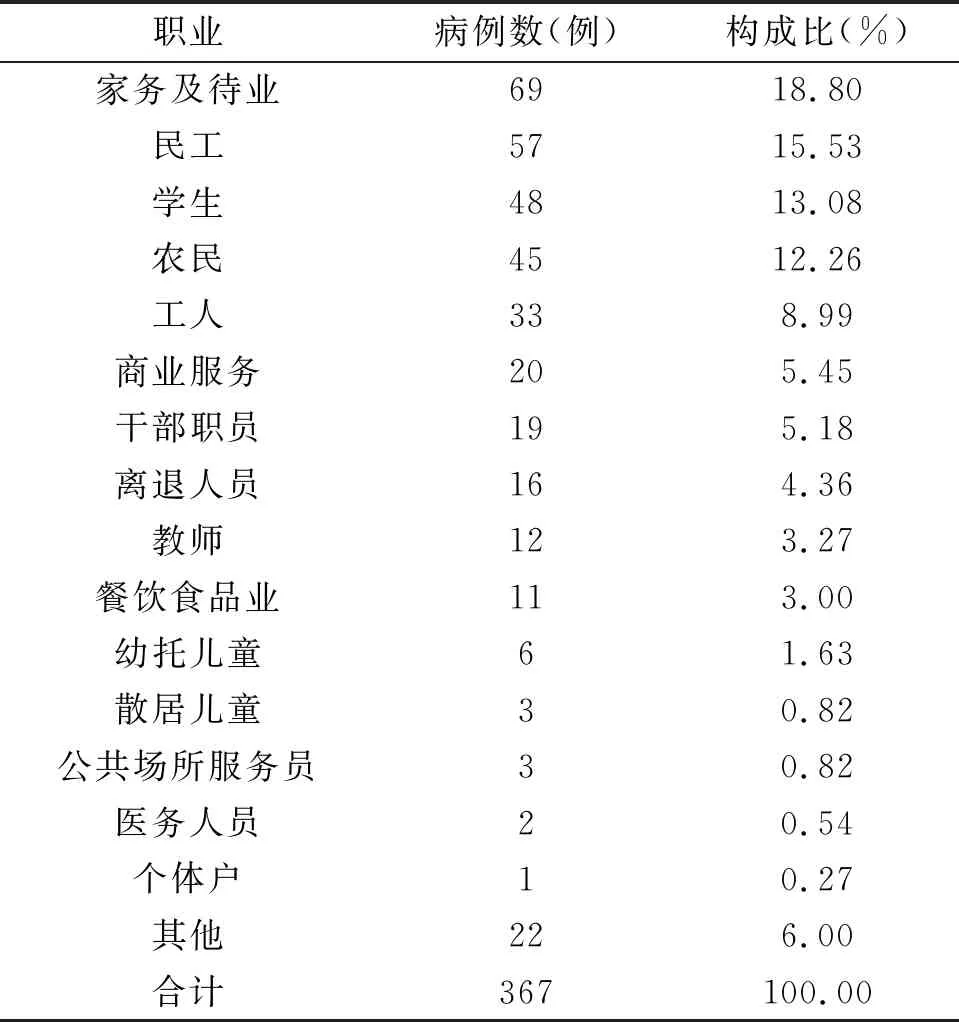

2.4 病例的職業分布發病者以家務及待業、民工、學生、農民、工人為主,這部分人群共報告252例病例,占報告病例的68.66%。見表3。

表3 岑溪市2020年登革熱疫情病例的職業分布

2.5 病例的時間分布以日為單位觀察病例時間分布,結果發現,從8月31日起開始出現首發病例,至9月9日發病例數為0~3例/日,9月10日起發病呈突然增加,9月21日達發病高峰(24例),后逐漸下降,10月11日以后為0~2例/日。9月16日—10月1日為發病高峰。見圖1。

2.6 空間自相關分析

2.6.1 全局自相關2020年岑溪市登革熱發病率在空間上具有空間正相關性,即發病率高的鄉鎮跟發病率高的鄉鎮相鄰,發病率低的鄉鎮跟發病率低的鄉鎮相鄰(Moran'sI=0.48,Z=15.59,P=0.03)。

2.6.2 局部自相關2020年岑溪市登革熱疫情分布區域中,岑城鎮城廂社區、明都社區和甘沖社區為高-高相鄰區域,即城廂社區、明都社區和甘沖社區的發病率高,其周圍有發病率高的區域;水汶鎮水汶社區、歸義鎮荔枝村、誠諫鎮陀村和馬路鎮大垌村為高-低相鄰區域,即水汶社區、荔枝村、陀村和大垌村的發病率高,其周圍的區域發病率低;岑城鎮古塘村、烏峽村和思英社區為低-高相鄰區域,即古塘村、烏峽村和思英社區的發病率低,其周圍的區域發病率高;馬路鎮馬路社區、善村、福塘村為低-低相鄰區域。見表4和圖2。

表4 岑溪市2020年登革熱疫情空間局部自相關顯著性檢驗結果

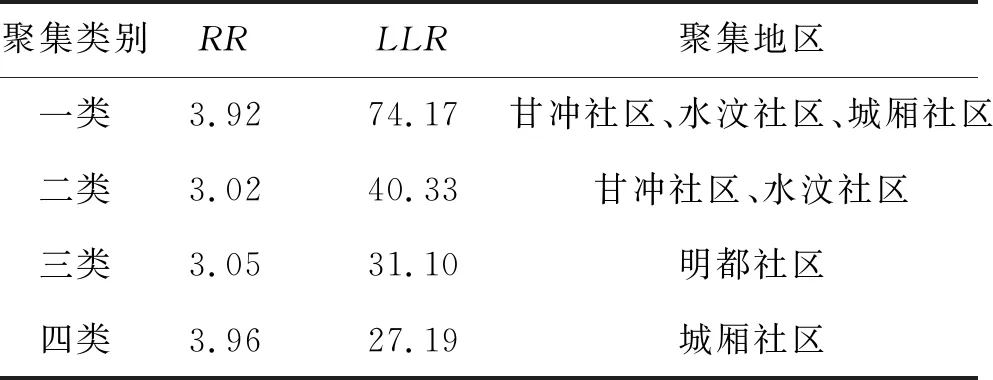

2.7 時空掃描分析結果時空掃描分析得到岑溪市2020年登革熱疫情空間掃描聚集區:一類聚集區為岑城鎮的城廂社區、明都社區、甘沖社區和水汶鎮的水汶社區(RR=3.92,LLR=74.17,P<0.01),二類聚集區為岑城鎮的甘沖社區和水汶鎮的水汶社區(RR=3.02,LLR=40.33,P<0.01),三類聚集區為岑城鎮明都社區(RR=3.05,LLR=31.10,P<0.01),四類聚集區為岑城鎮城廂社區(RR=3.96,LLR=27.19,P<0.01)。見表5。

表5 岑溪市2020年登革熱疫情單純空間掃描結果

3 討 論

分析結果顯示,岑溪市2020年登革熱疫情具有季節性,高峰期出現在夏秋季節,與國際上登革熱遵循的流行模式一致[9]。發病均為輕癥病例,男女發病比例為0.96∶1,符合登革熱發病以輕癥為主,不分性別、種族,對人類普遍易感的特點。

病例的發病年齡集中在30~49歲,而20歲以下人群發病較少,符合我國登革熱暴發疫情期間低年齡發病人數少的特點[10]。70歲以上人群發病少與老年人腿腳不便,極少外出,野外活動范圍較小而與蚊蟲接觸機會減少有關。病例職業以家務及待業、民工、農民、學生為主,其中農民和民工發病較高,究其原因與其生活環境的衛生條件相對較差及居住密集有關。生活環境的衛生條件較差有利于伊蚊繁殖,而居住密集導致人群易于被伊蚊叮咬而加快傳播;家務及待業人群和學生發病較高的原因為經常出入人群密度較高的公共場所,如菜市場、學校、公交車站等,所以容易受到感染。

本研究的空間自相關分析和時空掃描聚類分析結果顯示,總的來說,岑城鎮城廂社區在本次登革熱疫情中報告病例數最多,其次是與該社區相鄰的明都社區和甘沖社區。全局性空間自相關分析結果為正相關,局部空間自相關分析結果顯示岑城鎮城廂社區、明都社區和甘沖社區是發病高聚集區,而且單純空間掃描分析結果與空間局部自相關分析結果一致。岑溪市2020年登革熱疫情指示病例長期居住在岑城鎮甘沖社區,在地理位置上城廂社區、明都社區和甘沖社區相鄰,登革熱病毒經由蚊媒傳播,傳播速度較快。因此,發病高聚集區主要在城廂社區、明都社區、甘沖社區,其周邊的區域也有較多病例。由此可見,在流行病學特征分析基礎上進行空間自相關分析和時空掃描聚類分析,可以快速確定發病高危險區域,從而制定針對性措施,將發病高危險區與其他區域的傳播途徑切斷,控制發病高危險區人群活動及病毒傳播,更有力地保護易感人群,防止疫情擴散。

岑溪市地處亞熱帶季風氣候地區,雖然不屬于登革熱多發疫情地區,但是溫度、濕度、年均降水量等自然條件均適合伊蚊生長繁殖。岑溪市歷史上沒有關于登革熱流行的相關報道,但2020年突然暴發登革熱疫情,并且報告的所有病例均為本地病例,提示岑溪市本土早已存在登革熱病源,只是表現為隱形感染[4]。有相關研究表明在中國,由于缺乏有效的病媒控制、居民生活方式的改變、人口增長、城市化和國際人口流動,登革熱的發病率和流行地理范圍不斷增加,部分地區有本土化的趨勢[11],然而制造登革熱疫苗卻困難重重。因此,采取各種手段防控登革熱疫情,如切斷傳播途徑、保護易感人群、監測蚊蟲密度是目前能夠降低登革熱大面積流行的行之有效的方法。

現根據研究結果對岑溪市預防登革熱疫情進一步擴散提出如下建議:(1)滅蚊。對全城區及岑城鎮、馬路鎮等8個鄉鎮的防控核心區、警戒區外環境及病例居住內環境進行滅蚊,將全市監測點的成蚊密度保持在安全閾值內。(2)清除蚊子孳生地。動員群眾開展行動,清除家居內積水,減少蚊子繁衍環境[12]。(3)努力調動、鼓勵民眾參與到以清除蚊子孳生地為主的環境衛生整治等防控工作中來。(4)登革熱具有自然疫源性特點,不是一種可以在短期內根除的疾病,因此,岑溪市明年出現登革熱流行的風險仍較高,學校、幼托機構、建筑工地、汽車站、火車站等重點集體場所室內滅蚊及清除蚊蟲孳生地工作需定期開展,減少伊蚊的感染,降低再次出現病例的風險。(5)加強醫療機構的發熱、皮疹病例監測,優化登革熱病例標本送檢、檢測、反饋等環節,保證病例能夠及時診斷[13],及早發現疫情,最大限度地減少疾病的影響,避免出現嚴重病例。