POE和PBL導向下“彈性碰撞”的深度學習

王賢勇 喻 斌

(貴州畢節市第一中學,貴州畢節 551700)

1 POE和PBL簡介

POE教學策略是由Predict(預測)、Observe(觀察)、Explain(解釋)這3個英文首字母簡化組合而成的.該策略是從學生理解科學的探究方法中轉演來的,它是建立在“觀察滲透”理論哲學觀念和建構主義、前概念、概念轉變等教育理論基礎上的一種教學策略.其基本程序是:創設情境→學生預測→演示觀察→(教師引導)學生解釋.

PBL 是Problem-Based-Learning 的縮寫,它是指以問題為導向的一種教學方法.強調在真實情境中,以學生為主體、教師為主導、問題為導向來展開教學活動.在PBL的學習中,知識的獲得來源于對問題認識和解決的過程.[1]以問題為導向,問題本身推動了解決問題和推理技能的應用,同時也激發學生查找信息,以學習關于此問題的知識結構,以及解決問題的方法.其基本程序是:創設情境→提出問題→尋找證據→解釋評估.

POE 教學策略和PBL 問題導向學習的共性是以學生為中心,教師只是引導者.之所以要把兩者結合是因為:PBL強調的是以問題為導向,即提出(發現)一個有價值的問題是最核心的,然后才是以該問題為導向展開學習,最終要進行評估交流;而POE教學策略注重從實驗出發,學生觀察實驗現象,最后解釋實驗現象.故POE 和PBL 的融合,有利于培養學生在真實情境中提出問題的能力,有利于提升學生透過現象分析本質的能力,有利于發展學生自主學習的能力,有利于培養學生合作、溝通和交流的能力.二者均是以學生為中心的學習體系,利于培養學生的批判性思維.

2 緊扣教材,由淺入深開展深度學習

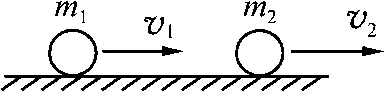

如圖1和圖2所示,教師演示實驗:等質量鋼球碰撞(先不要告知學生鋼球質量相等).目的是創設真實情境,激發學生學習的興趣,演示前先讓學生進行預測,會看到什么現象.教師開始進行實驗演示,如實驗2:從一邊拉起一個球,由靜止釋放,另一邊就彈起一個球,中間的小球幾乎不動;[2]從一邊分別拉起2個或3個小球,碰撞之后另一邊也相應地彈起等量小球,且振幅相等.學生看到此現象時,安靜的教室就像平靜的湖面被一塊石頭激起陣陣的漣漪,學生驚呼、好奇.教師把圖3裝置按小組發給學生,讓學生自己演示、體驗、觀察,然后提出問題.最后教師收集學生問題,經過篩選、提煉出核心問題.即該實驗的本質是什么,并確定為探究學習的主題.

圖1 彈性碰撞演示裝置

圖2 彈性碰撞演示裝置

圖3 彈性碰撞演示裝置

2.1 數學推演與結果分析

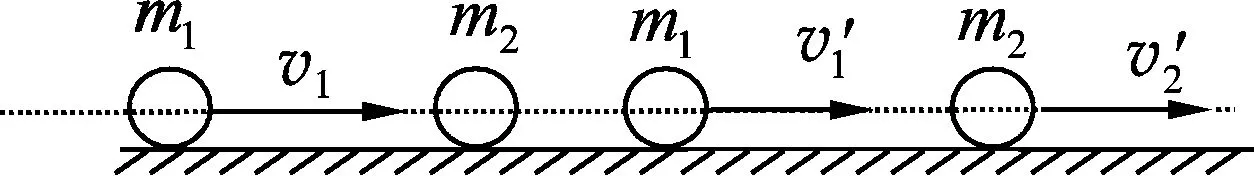

以教材為例,學生自主學習彈性碰撞的概念,教師引導學生構建物理情境.如圖4,光滑水平面上,一個質量為m1的小球以速度v1與一個質量為m2的靜止小球發生彈性正碰,分析碰后兩球的速度.教師巡查課堂,引導學生解答問題,題目涉及的原理和方法有:動量守恒、動能守恒、解方程組,針對不同小組提示的關鍵詞不盡相同.

圖4 彈性碰撞模型

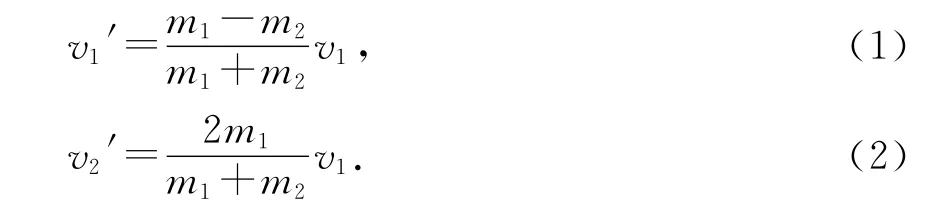

學生解出碰撞后兩小球的速度分別為

小組交流評估:若m1=m2時,v1′=0,v2′=v1;若m1?m2時,v1′=v1,v2′=2v1;若m1?m2時,v1′=-v1,v2′=0.

教師引導:學生們的數學分析結論是否正確,需要用實驗來進行驗證.

學生論證:對m1=m2的驗證,給學生提供天平,讓學生自己測出實驗小球的質量,發現小球質量相等,當碰撞滿足動量守恒和機械能守恒定律時,小球能量交換.再根據對稱性,推導出左右擺動的小球數目相同、振幅相等,這就是開始學生們看到的圖1和圖2的實驗現象.

對m1≠m2的驗證用圖5 的實驗裝置來完成.教師指導學生把氣墊導軌調節水平,[3]教會學生讀取、記錄光電門的讀數,然后由學生自行選擇滿足兩種情況下不同質量的滑塊來完成實驗論證.

圖5 氣墊導軌驗證彈性碰撞

教師總結:學生們理論計算得出的結果和實驗結果是一致的,證明理論是可靠的.學生們如果進行類似的探究學習,也可采用相同的方法.

而究其原因,是單爺最會攥弄書道子(評書底本),他能把不同的幾個故事套子一拼接,就能編出一部新書來。一部《白眉大俠》以前不是接在《三俠五義》故事的后面,但他梳理了人物關系,把《三俠劍》的書道子挪到這里用,而到真說《三俠劍》時繼續編新的。他能從徐良這一輩的俠客,說到各門各派祖師爺那里,前后能說出五六代人,最后出場的人物都有一百歲的老劍客。里面的人名和綽號都瘋了:銅金剛鐵羅漢磨成大力佛歐陽普中、橫推八百無對手軒轅重出武圣人于和于九蓮……但每位劍客的形象、性格、武功、兵器、為人都十分鮮明,這足令寫小說的羞愧。而這還算完,他還給續了個《龍虎風云會》,幾乎是白眉大俠的“同人小說”。

2.2 模型建構與推理論證

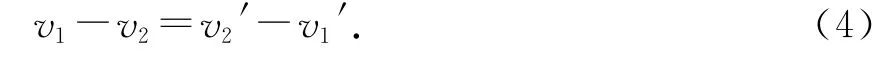

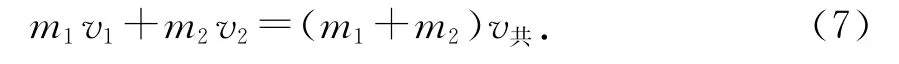

學生們經歷了上面的學習之后,對彈性碰撞已經有了初步的認識.提升學習深度,如果圖4中的m2是以v2向右運動的,其中v1>v2,又如何分析碰撞后兩球的速度呢?筆者巡查課堂發現,學生依然從解方程的思想來思考問題,而且很多小組很快推導出

此時引導學生把得出的(3)式進行移項,變為

分析(4)式得出:發生彈性碰撞的過程中,球1靠近球2的速度等于球2遠離球1的速度,可簡單總結為碰撞過程相對速度相等.為了加深對(4)式的理解,尤其是速度矢量性的理解,在此處增加一個例題.

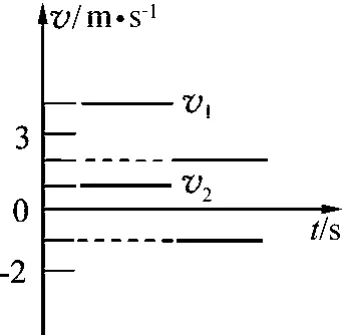

例1.如圖6,質量為m1的小球與質量為m2的小球發生正碰,碰撞時間極短,兩球碰撞前后的速度-時間圖像如圖7,下列說法正確的是

圖6

圖7

(A)碰撞過程動量不守恒.

(C)該碰撞為彈性碰撞.

(D)兩球的質量關系滿足3m1=m2.

要求學生在1min之內完成分析.筆者在課堂巡查中發現,很多學生依舊從動量守恒和動能守恒的角度來進行分析,1min之內根本分析不出結果.但小組內已經有學生利用(4)式來分析問題,此時教師再給學生們2min時間,要求學生們在組內展開討論,優化解決問題的方法.筆者繼續巡查課堂,適度參與一些“問題小組”討論,注重引導,例如(4)式成立的條件是什么,與質量有關嗎?在筆者的引導之下,學生們很快總結出了(4)式的物理含義:與物體質量沒有關系,并且能夠快速判斷碰撞是不是彈性的.

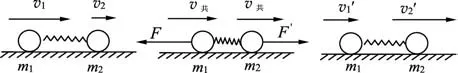

經過討論發現,學生對(4)式的理解還不夠深刻,尤其是對相對速度相等的理解還是處于一知半解的狀態.繼續引導學生深度學習:發生彈性碰撞的過程中兩球的形變是先增大后減少.為了便于學生理解,構建如圖8 的模型,表述為:小球2與一輕質彈簧連接,小球1從接觸彈簧開始,彈簧形變逐漸變大,當兩球共速時形變最大,然后彈簧逐漸恢復原長,最終兩球分離.

圖8 彈性碰撞的過程模型

從接觸到彈簧形變最大的過程中,彈力從0到最大;從彈簧形變最大到兩球分離的過程中,彈力從最大減小到0,因此彈力的變化具有對稱性;選小球2為參考系進行觀察,小球1 先向右運動靠近小球2,然后再向左運動遠離小球2,運動具有對稱性;小球1的相對平均加速度不變,所以靠近和遠離的時間不變,時間長短亦具有對稱性.教師應充分挖掘出這3 個特點,引導學生體驗物理學的對稱之美.讓學生在同一坐標系(以地面為參考系)中嘗試作出兩球運動的速度 時間圖像,最后教師提供圖9以供參考.

圖9 彈性碰撞速度時間圖像

通過圖8 和圖9 的學習,讓學生繼續分析兩球分離時的速度.在課堂巡查中筆者發現,絕大部分學生還是運用解方程組的思路來分析問題.筆者繼續啟發學生從對稱性的角度出發,將彈簧形變最大的狀態作為橋梁,把兩球靠近和分離的過程連接起來.經過引導,學生推導出

對球1有

對球2有

由(5)式和(6)式的關系推知,在(3)式中始終滿足v1+v1′=v2+v2′=2v共.

在彈簧與小球接觸到彈簧形變最大的過程中,由動量守恒有

聯立(5)~(7)式可得

為了驗證(8)式和(9)式的正確性,筆者首先讓學生從v2=0的特例出發,求解出碰后兩球的速度,學生經過分析,發現結果與(1)式和(2)式完全相同,證明了(8)式和(9)式的分析過程和結果都是可靠的.接下來筆者再讓學生繼續從解方程組的思想來求解,最后的結果也是與(1)式和(2)式完全相同的.筆者發現此時學生的臉上洋溢著笑容,目光中充滿了成就感和喜悅之情,猶如孩子突然得到期盼已久的玩具一樣快樂.有一個學生在小組評價中這樣說道:這種分析方法繞開了復雜的數學運算,猶如撥開云霧見陽光,真是“山重水復疑無路,柳暗花明又一村”,妙哉,妙哉!這樣的課堂教學,抓住了物理是透過實驗悟理的本質,可謂格物致知.讓學生體驗到了物理的對稱之美、情境之韻,參考系選擇之巧、力和運動結合之準、動量與能量相結合之妙.

3 總結提升

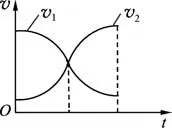

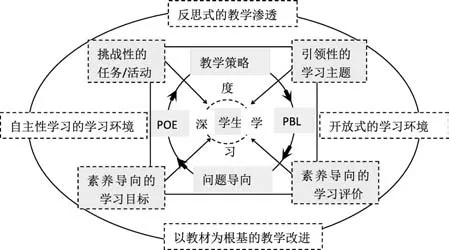

筆者利用POE 教學策略和PBL 問題導向,開展了一次對彈性碰撞深度學習的嘗試,流程歸納如圖10.

圖10 POE和PBL相結合的教學流程

對圖10流程的導讀:POE教學策略和PBL問題導向下的深度學習,其根本特點是以學生為中心,以教材為基礎.在開放式和自主式的學習環境中,創設真實情境(實驗),以學生預測、觀察,尋找有價值的問題為導向,致力于激發學生學習的興趣和動機.深度學習是學生在教師的引導下,通過對知識的理解和創造,實現自身認知結構完善、關鍵能力發展和素養提升的過程.[4]作為教師,更重要的是引導學生提出有挑戰性、引領性的問題,同時把問題導向物理核心素養目標、把評價導向素養評價,吸引學生主動地、聚精會神地投入學習之中,讓學生真正回歸學習主體的角色,從而感受學習的樂趣,體會學習的價值和意義,在學習中收獲成就感和效能感,進而達到熱愛學習、理解規律、學以致用的目的.