互聯網媒體平臺企業履責實踐與社會期望差距研究

鄧理峰 谷素梅

一、互聯網媒體平臺企業的興起及其社會責任的履責困境

對于互聯網企業信息管理的主體責任問題,習近平總書記于2016年4月19日在《在網絡安全和信息化工作座談會上的講話》中曾提出兩個重要論述。第一個是互聯網企業在信息管理方面要承擔主體責任。在該講話中,習近平總書記指出,“網上信息管理,網站應負主體責任,政府行政管理部門要加強監管”。“主體責任觀”是我國就網絡媒體管理現狀提出的新型網絡規制思路,隨著主體責任的落實,監管部門的職責從“管內容”轉變為“管主體”,開啟了互聯網企業信息管理從承擔“管理責任”到履行“主體責任”的轉變①。由此構建的新型網絡治理模式,凸顯了“黨管媒體”的原則在互聯網信息管理領域中的運用和延伸②。

第二個論述涉及互聯網企業社會責任的具體構成。習近平總書記指出,互聯網企業要堅持經濟效益和社會效益并重,“一個企業既有經濟責任、法律責任,也有社會責任、道德責任。企業做得越大,社會責任、道德責任就越大,公眾對企業這方面的要求也就越高”。這個論述既回應了學術界對企業社會責任界定和分類的經典框架③,也呼應了公司法的前沿話題,即超越私法視野里對企業性質和使命的界定,超越利潤最大化作為企業唯一責任的理解,企業要對其所處社會的各方踐行社會責任和道德責任④。這兩個重要論述都涉及互聯網平臺企業的興起及其作為關鍵基礎設施的社會責任議題。

互聯網科技革新推動了現代社會向平臺化和深度媒介化社會的轉型。與平臺化和深度媒介化進程相伴而生的是互聯網平臺企業權力的崛起。互聯網平臺企業通過在市場里的自然競爭而獲得市場權力,而企業的市場權力既表現為主導企業對產品和服務的定價權力,也表現為社會影響力。這種影響力超越了市場邊界,延伸為塑造平臺用戶和公眾的認知和偏好,從而獲得社會影響和輿論動員的能力。正是在這個意義上,信息檢索、社會交往、新聞信息、視頻直播、電子商務等互聯網平臺,被認為具有媒體屬性,并不僅僅是普通的科技企業。只不過其媒體屬性在功能和程度上,會因平臺類型不同而存在差異。這都意味著互聯網媒體平臺企業影響力的擴大和對其進行規范的必要性。

不過,目前對于互聯網媒體平臺企業社會責任的探討,仍舊以規范性的、應然何為的討論居多。關于在企業運行的現實情境里,互聯網平臺企業作為履責主體是如何理解和履行互聯網媒體平臺企業的主體責任,這方面的相關研究卻仍舊較為少見。這實際上也凸顯了一個問題:究竟什么是互聯網媒體平臺企業的主體責任以及互聯網媒體平臺企業履責實踐中的各種障礙因素,目前尚未有普遍的共識⑤,而基于企業運營現實情境的實證研究也不多見⑥。

互聯網媒體平臺企業在實際履責情境中如何理解主體責任?媒體平臺企業如何平衡和履行各類主體責任?本文以探究這兩個問題作為使命,聚焦于現實情境中互聯網媒體平臺企業擔責動力和主體責任的內容構成,回應主體責任落實過程中履責的主體與理據,以實證的方法來考察互聯網媒體平臺企業主體責任的履責現狀,并在此基礎上嘗試提出區分和統籌傳媒社會責任和企業社會責任,從而構建協同履責機制的基本思路和解決方案。

本文的結構大致如下。在第二部分,本文以傳媒(傳播與媒介)公共性和組織公共性的理論作為理解互聯網媒體平臺企業承擔社會責任的動因,并據此區分媒體平臺企業主體責任的兩種類型,即傳媒社會責任和企業社會責任。在此基礎上,本文嘗試建構一個分析互聯網媒體平臺社會責任的整合性分析框架。第三個部分提出本文的研究設計和方法。第四個部分對媒體平臺企業社會責任的企業履責實踐、公眾對媒體平臺企業的社會期待,以及兩者的差距,做甄別和比較分析。在此基礎上,第五個部分對媒體平臺企業履責實踐與公眾期待之間的差距成因做解釋性分析。最后,是本文的結論。

二、互聯網媒體平臺的公共性及其社會責任的構成與邊界

1.公共性與媒體平臺企業社會責任的構成

充分且完整地辨析和厘清互聯網媒體平臺的公共性,這是理解互聯網媒體平臺企業社會責任履責動因的邏輯起點,也是各個利害方問責平臺企業的基本理據。傳媒公共性概念的討論已經非常豐富⑦。但是,由于互聯網媒體平臺既是傳媒,也是企業,還是聯結企業與公眾的平臺,因而具有多重屬性。若只是從傳媒公共性的理論概念和視野出發來審視互聯網平臺公共性,不免會有盲區。鑒于此,本文嘗試提出從兩個范疇來理解互聯網媒體平臺企業的公共性,即互聯網媒體平臺作為傳媒的公共性和互聯網媒體平臺作為企業的公共性,并提出這兩個范疇的公共性是本文將媒體平臺企業社會責任區分為平臺作為傳媒之社會責任和平臺作為企業之社會責任的基礎。

首先,互聯網媒體平臺作為傳媒的公共性。這一范疇里的傳媒公共性可以從公共傳播潛在社會影響的角度,來討論公共傳播實踐的公共屬性和政治屬性。公共傳播是一種社會實踐,而媒體是一種技術形態,這在本體論上存在差異。因此,傳播作為一種社會實踐的公共性,在內涵、構成和形態上,都不同于媒體作為一種公共組織的公共性問題。公共溝通與傳播活動會影響和塑造人的心思意念。公共傳播作為社會活動的實踐公共性最為原初和直接的社會后果是傳播和傳媒會生成和塑造社會事實和社會現實。社會事實是基于社會共享的規則而由人建構和生成的事實⑧。而社會事實(social fact)或社會現實(social reality)在很大程度上塑造著一個社會的資源分配。鑒于此,作為信息承載技術形態的媒體和媒體平臺,以及發生在媒體和媒體平臺中作為一種社會實踐形態的傳播活動,天然具有很強的政治屬性和公共屬性。

其次,互聯網媒體平臺作為企業的組織公共性。傳媒作為企業,其公共性并不是與生俱來的天然稟賦,而是取決于外部條件和人為努力,方才可能得以實現的公共性。有償新聞、新聞軟文等媒體腐敗現象,都警示我們,傳媒作為企業之組織公共性的實現,既需要法律法規等硬性制度的保障和約束,也需要職業倫理和道德等軟性制度的保障和約束。

組織公共性的概念是我們理解互聯網媒體平臺作為企業之公共性的關鍵。美國組織理論學者波茲曼(Barry Bozeman)提出,組織公共性是反映組織在多大程度上受到政治權威和公共權威影響的特征⑨。波茲曼關于組織公共性的概念,提出了理解組織公共性的三個評價維度,包括組織的身份特征(如法律地位、資本性質和結構等)、所處的政策環境,以及所處的公共價值及文化規范環境。這就不同于傳統上主要從組織的法律地位和所有權性質這個單一維度對于組織公共性的理解。因為僅僅根據組織的法律地位和所有權性質,并不能理解和解釋組織領域里的各種復雜現象。鑒于此,基于波茲曼的組織公共性理論,所有類型的組織都在程度不等地受到政治權威/公共權威的影響,因此所有組織都具有公共性。問題不在于組織是否有公共性,而在于不同組織為什么公共性程度會存在差異。

總之,傳媒公共性理論闡述的最大價值集中地體現在兩個方面:一是有助于我們理解在不同的社會與政治結構情境里,傳媒公共性應然如此的理想和實然如何的實踐,都可能存在顯著的差異;二是傳媒組織公共性的理想與實踐之間的差異或差距,有助于提示我們組織公共性并不是一種與生俱來的天然屬性,而是一種需要人為努力方才得以實現的愿景。正如波茲曼組織公共性理論給予我們的啟發,組織的法律身份和所有權性質、政策環境和文化環境等都在影響著組織公共性的實現程度。

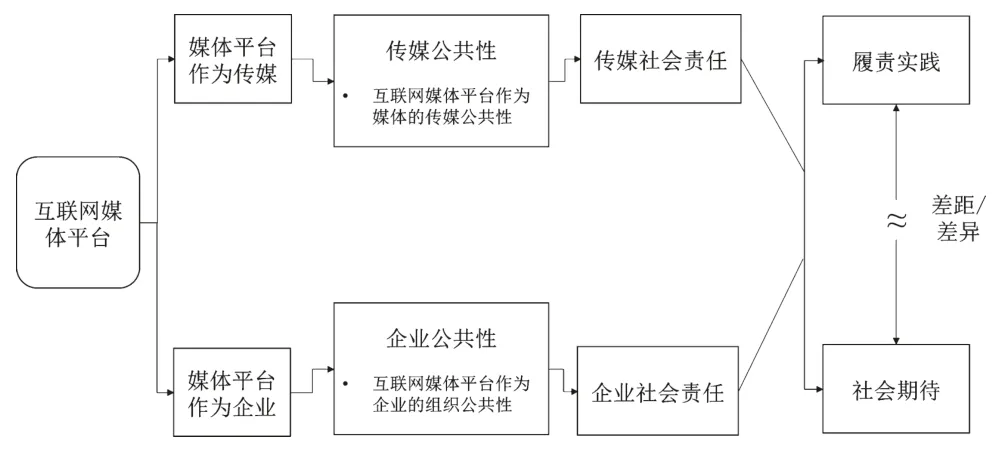

2.互聯網媒體平臺企業社會責任的分析框架:傳媒社會責任與企業社會責任

基于上文分析,本文以互聯網媒體平臺的“傳媒公共性”和“組織公共性”為理論起點,嘗試區分互聯網媒體平臺的傳媒社會責任和企業社會責任,對互聯網媒體平臺的實際履責狀況與公眾的社會期待之間的差距,嘗試做出識別和辨析,并對差距產生的原因和機制進行解釋性分析。這將既有助于辨識媒體平臺企業社會責任的構成及其邊界,也有助于為媒體平臺各利益方提供問責的理據,從而更好地推動互聯網媒體平臺的責任實踐。本研究的分析框架如圖1所示。

圖1 互聯網媒體平臺企業社會責任的分析框架

三、研究設計

研究對象。本研究選取騰訊、百度、字節跳動三家互聯網媒體平臺企業作為研究案例。主要原因包括:其一,這三家媒體平臺企業在各自業務領域里在國內均為行業內的領導性企業,其履責相關問題具有典型性。其二,這三家媒體平臺企業均以提供信息內容服務為主,但在具體類型上仍有所差異,形成互補。如騰訊主要為“社交平臺”,百度主要為“搜索平臺”,字節跳動旗下的兩款主要產品“今日頭條”和“抖音”都是基于算法推薦的內容分發平臺。

研究問題與方法。本文關注兩個問題:在實際履責情境中互聯網媒體平臺企業如何理解主體責任,以及媒體平臺企業如何平衡和履行各類主體責任。針對這兩個問題,本文以案例研究為研究策略,并以內容分析作為具體的研究方法,嘗試對三家互聯網媒體平臺企業社會責任的企業履責實踐、社會期待以及兩者差距進行比較分析。

履責實踐與社會期待的數據收集。本文所用主要資料來源于企業官網責任信息披露、企業社會責任報告、政府與企業相關的公開信息、媒體與企業相關的報道和評論、公眾與企業相關的輿情事件等。時間范圍為2017年1月1日至2019年12月31日。之所以以2017年作為時間起點,因為當年是我國互聯網媒體平臺社會責任治理的一個重要節點,互聯網平臺企業的履責問題更加顯現。

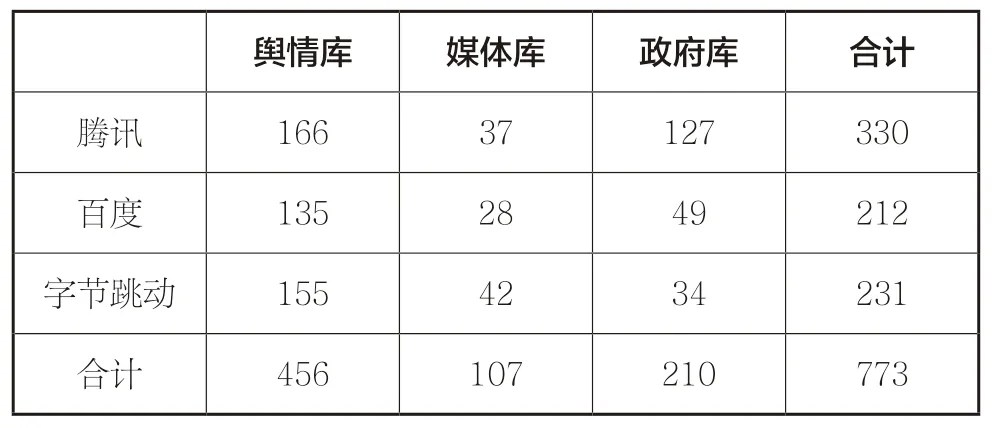

(1)“社會期待”的數據收集。本研究對“社會期待”的操作化界定包括三個方面的內容:第一,與本文案例企業相關的輿情事件。本文通過“知微事見輿情事件庫”⑩獲取2017至2019年案例企業相關的輿情事件。第二,案例企業相關議題在主流媒體的能見度。鑒于全國性、綜合性、權威性等特點,本研究選擇“人民日報官方微博”和“人民網觀點頻道”作為媒體聲音的數據來源。第三,中央政府各職能部門網站里與案例企業相關的新聞與監管信息。鑒于中央政府各職能部門的職責不同,對于互聯網媒體平臺企業的關注會有所側重,因此本研究選擇八家政府網站?作為信息來源。經過以上搜集和篩選,共獲得三家企業的社會期待相關新聞事件773件(表1)。

表1 社會期待庫相關新聞事件數量分布(單位:件)

(2)“履責實踐”的數據收集。本文關于媒體平臺企業社會責任履責實踐的數據,主要通過三家企業定期發布的社會責任報告來獲取。分別從騰訊官網獲得2017至2019年企業社會責任報告共三份,從百度官網獲得2017至2018年企業社會責任報告一份及2019年ESG(環境、社會及管治)報告一份,共兩份,以及從字節跳動官網獲得2018年、2019年社會責任報告各一份。

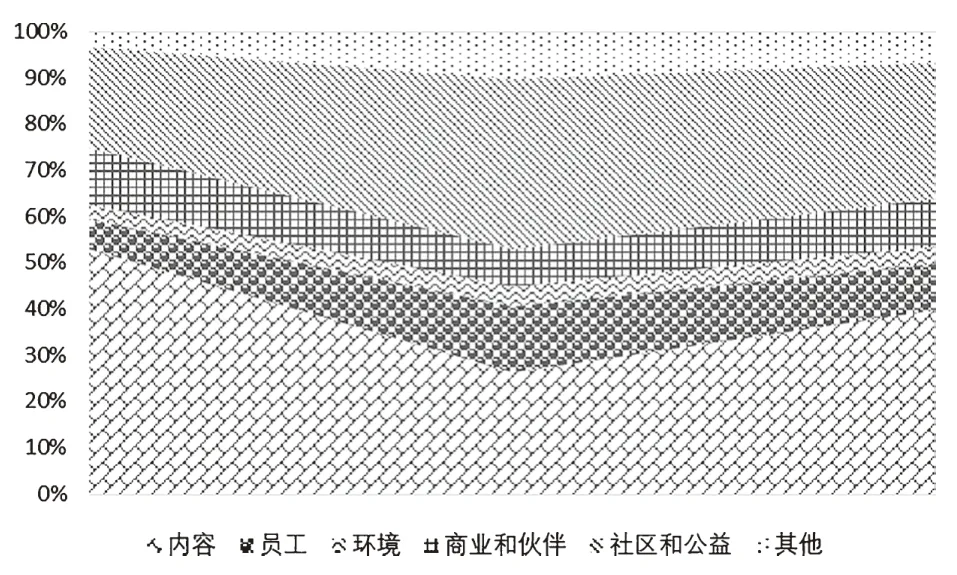

互聯網媒體平臺企業履責實踐的編碼表設計以及編碼信度檢驗。綜合傳媒社會責任和企業社會責任的常用分類方法,本文根據互聯網媒體平臺履責實踐與公眾期待這兩類資料,將媒體平臺的社會責任劃分為五個維度:內容、員工、環境、商業和合作伙伴、社區和公益等。

對于公眾期待的資料庫,本研究由兩名編碼員對上述三家企業共計773件輿情庫事件、媒體庫新聞、政府庫新聞分別進行編碼,使用霍斯提(Holsti)系數對編碼結果進行信度檢驗。結果顯示,三家企業的編碼信度均大于0.9,其中騰訊K=0.91,百度K=0.95,字節跳動K=0.93,符合信度檢驗標準。對于編碼不一致的條目,兩位編碼員在進一步明確編碼要求后進行二次編碼,并重復以上步驟,直到編碼完全一致。

對于企業社會責任報告的資料庫,本研究采用公式為“各維度占比(回應度)=各維度內容所占頁面/總頁面”,同樣由兩名編碼員完成。在前期預編碼中,兩位編碼員分別對七份報告進行維度劃分,找出劃分不一致的報告頁碼,共計54頁,進一步明確編碼要求后,對這54頁進行重新編碼,使用霍斯提(Holsti)系數對編碼結果進行信度檢驗,編碼員互信度K=0.91,符合信度檢驗標準,并重復以上步驟,直至編碼完全一致。

四、互聯網媒體平臺企業履責實踐與社會期待的差距

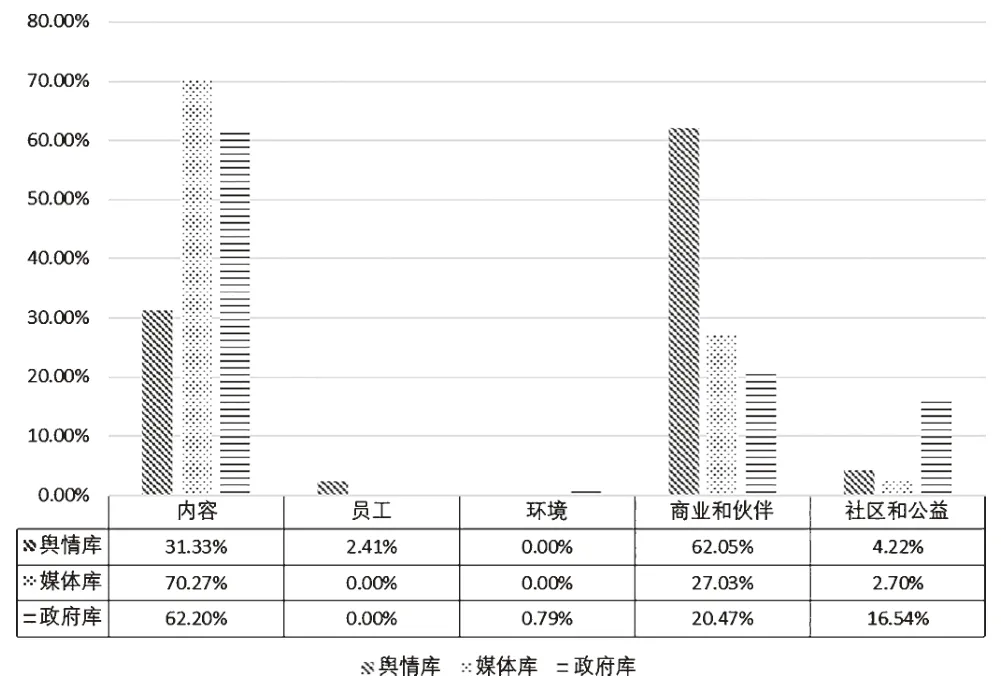

1.公眾對互聯網媒體平臺企業社會責任的社會期待

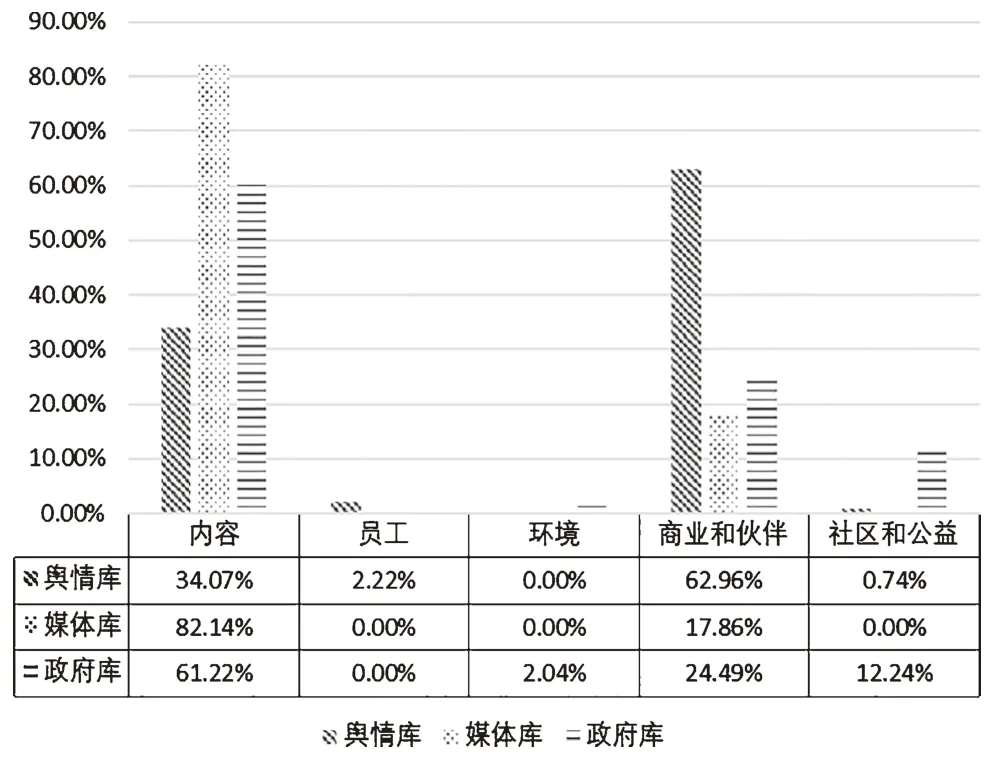

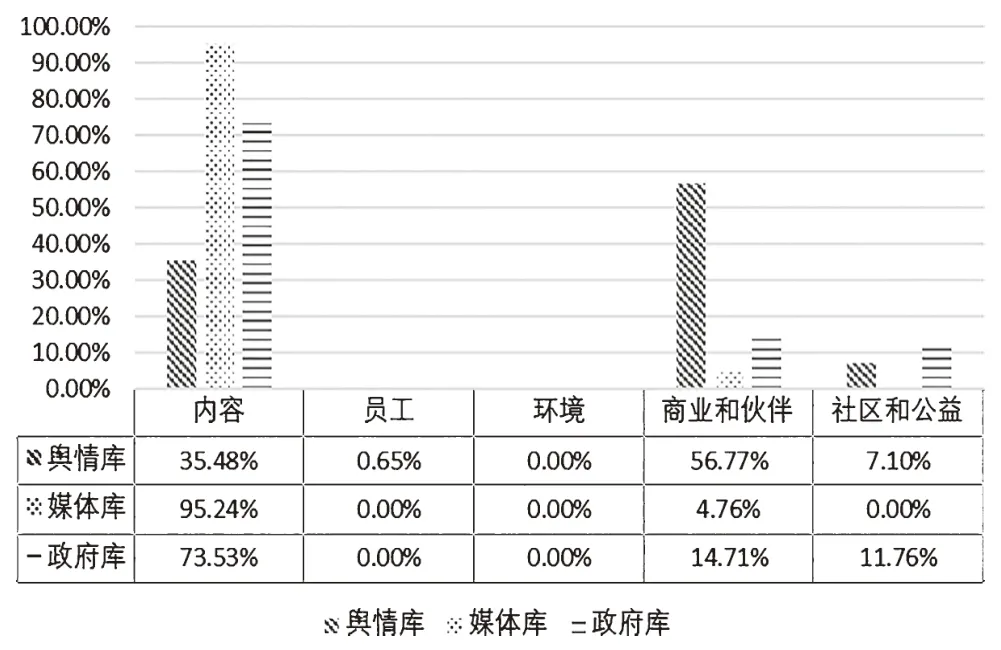

對于媒體平臺企業社會責任之社會期待的測量,本研究通過建立三家案例企業社會責任相關新聞和信息的輿情庫、媒體庫、政府庫等來開展。本研究發現媒體平臺企業在社會責任不同維度的表現情況,存在較為顯著的差異。如圖2、圖3、圖4所示。

圖2 公眾對騰訊在各維度社會責任之社會期待的分布情況

圖3 公眾對百度在各維度社會責任之社會期待的分布情況

圖4 公眾對字節跳動在各維度社會責任之社會期待的分布情況

(1)公眾對媒體平臺企業在內容維度的社會責任關注度最高。這尤其表現為媒體報道數量、中央政府各職能部門網站的關注度較高。具體而言,媒體對三家企業在內容維度社會責任的關注度,騰訊為70.27%,百度為82.14%,字節跳動則高達95.24%。而中央政府各職能部門對于三家案例企業在內容維度的關注度,騰訊和百度占比均高于60%,字節跳動則超過70%。而公眾在輿情事件中對于內容維度社會責任的關注度則相對較低,大致為30%。

(2)公眾對媒體平臺企業在商業和伙伴維度社會整體關注度位居其次。具體而言,在輿情事件中,公眾對騰訊和百度在商業和伙伴維度的關注度最高,在60%左右,而字節跳動為56.77%。總體來看,公眾對商業和伙伴維度社會責任的關注度,與企業的發展規模基本一致。企業規模越大,社會對其商業和伙伴維度議題的關注度就越高。

(3)公眾對社區和公益維度的關注度不高。相較而言,中央政府各職能部門對媒體平臺企業在社區和公益維度的關注度更高,三家企業在該維度的占比均超過10%,其中由高到低依次為騰訊16.54%、百度12.24%、字節跳動11.76%,這也與企業的發展規模基本一致。

(4)公眾對員工和環境維度社會責任的關注度最低。對三家媒體平臺企業來說,社會公眾對這兩個維度的關注度都非常低。公眾對員工維度社會責任的關注只體現在少數輿情事件中,環境維度社會責任則僅在政府新聞中有所提及。媒體關于平臺企業在環境維度社會責任的新聞數量極少,占比最低。

2.媒體平臺企業的履責實踐

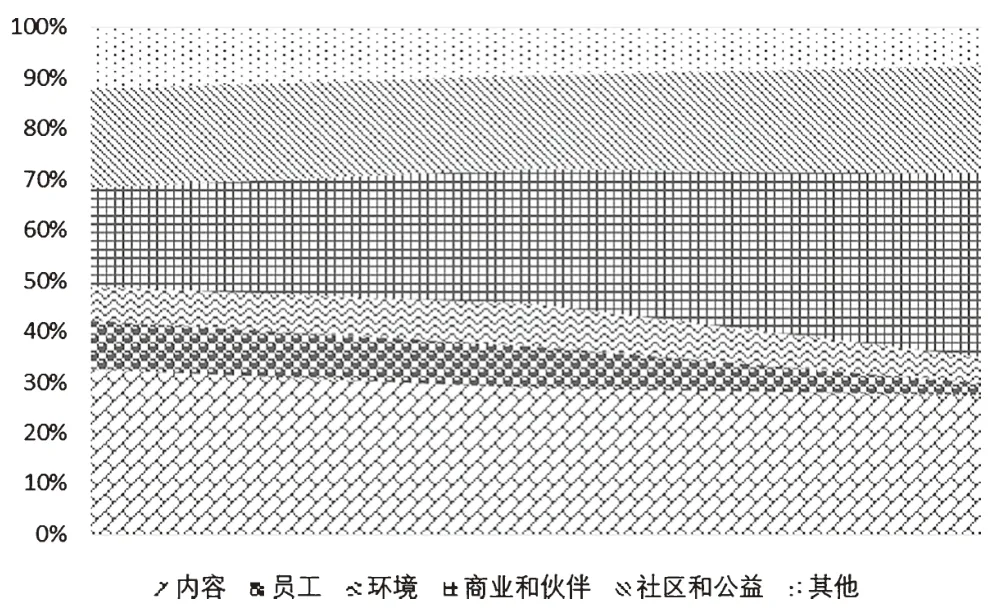

本研究對三家媒體平臺企業的企業社會責任報告進行內容編碼和統計分析后,相應的數據統計結果如圖5、圖6、圖7所示。

圖5 騰訊企業履責實踐的各維度占比

圖6 百度企業履責實踐的各維度占比

圖7 字節跳動企業履責實踐的各維度占比

(1)內容維度。騰訊和字節跳動的報告占比基本穩定在30%左右;百度的報告占比相對而言最低,不足20%。

(2)商業和伙伴維度。百度占比最高,超過30%;騰訊位居其次,超過20%;字節跳動較少,僅超過10%。

(3)社區和公益維度。三家案例企業2019年的CSR報告實際上都完成于2020年,因而都加入了抗擊新冠肺炎疫情的專題。因此,在2019年的報告中社區和公益維度占比要稍高。但是從三家平臺的報告總體來看,百度和騰訊報告占比基本在15%—20%之間,字節跳動報告占比則在30%左右,高于騰訊和百度。

(4)員工維度。作為企業社會責任報告的常規維度,三家平臺報告比例約為10%,百度相比較高,接近20%。

(5)環境維度。同樣作為企業社會責任報告的常規維度,三家平臺報告比例為5%—10%,百度相比稍高。

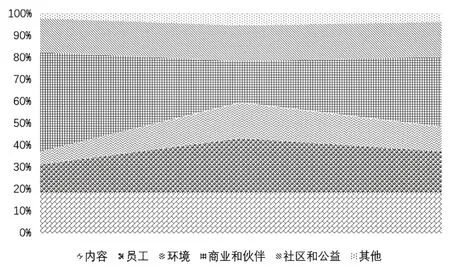

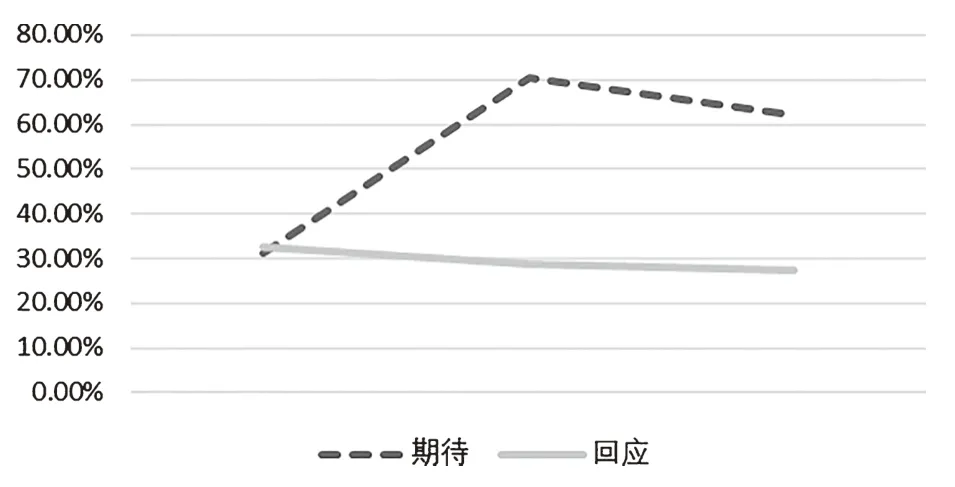

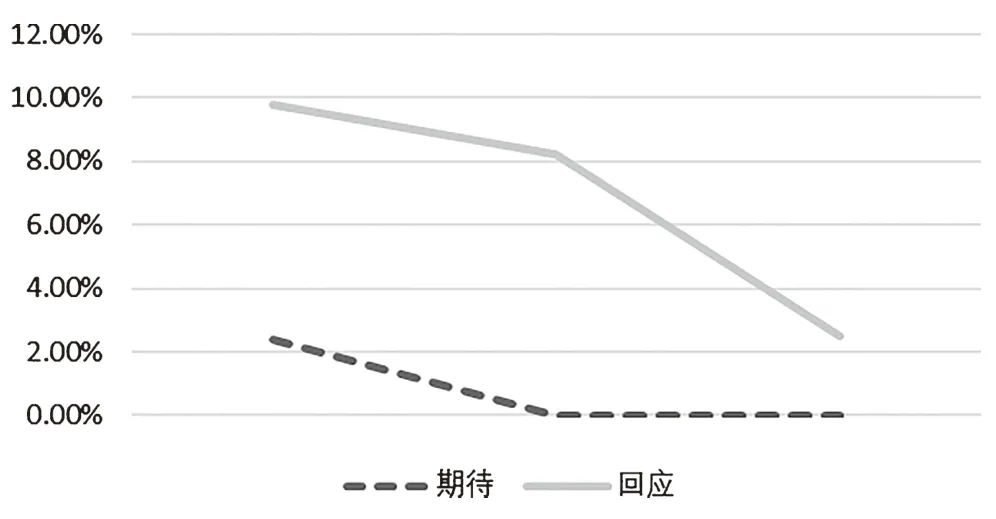

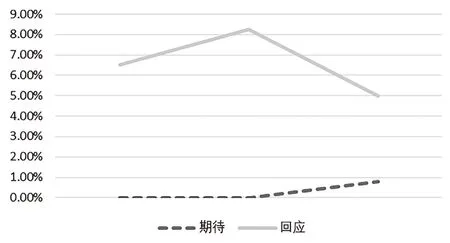

3.互聯網媒體平臺企業社會責任履責實踐與社會期待的差異和差距

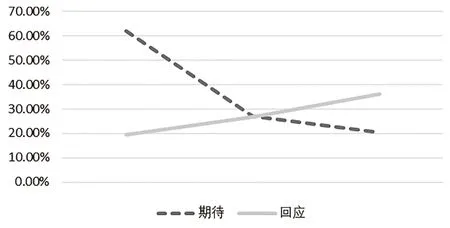

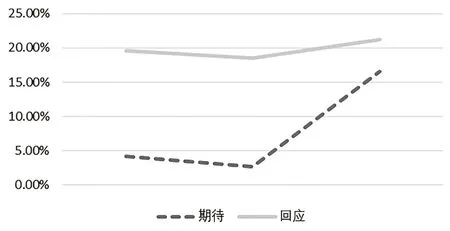

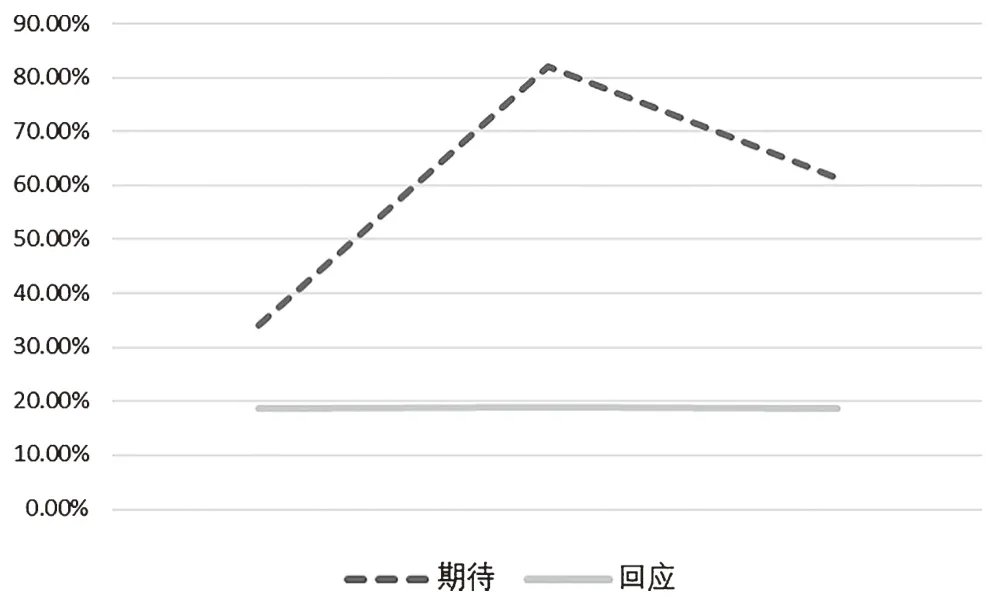

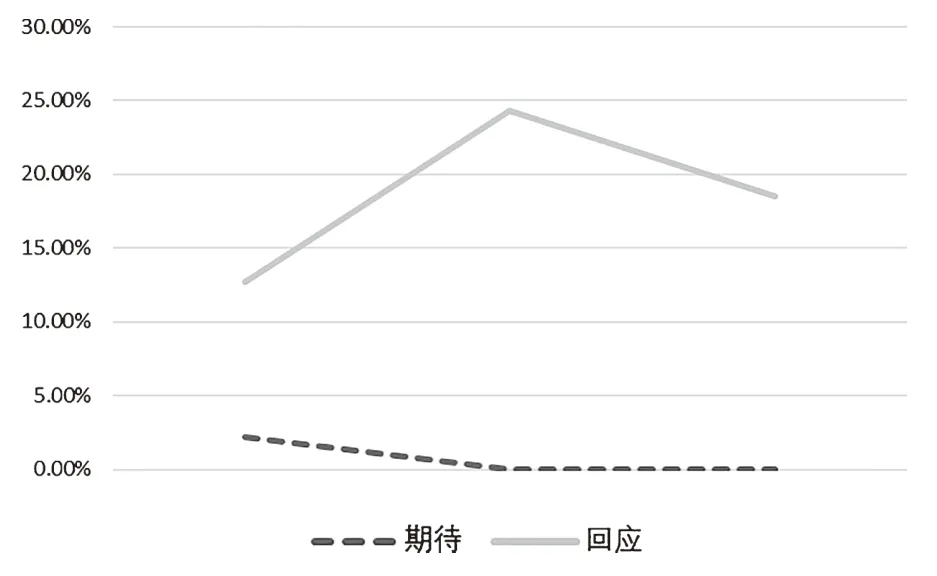

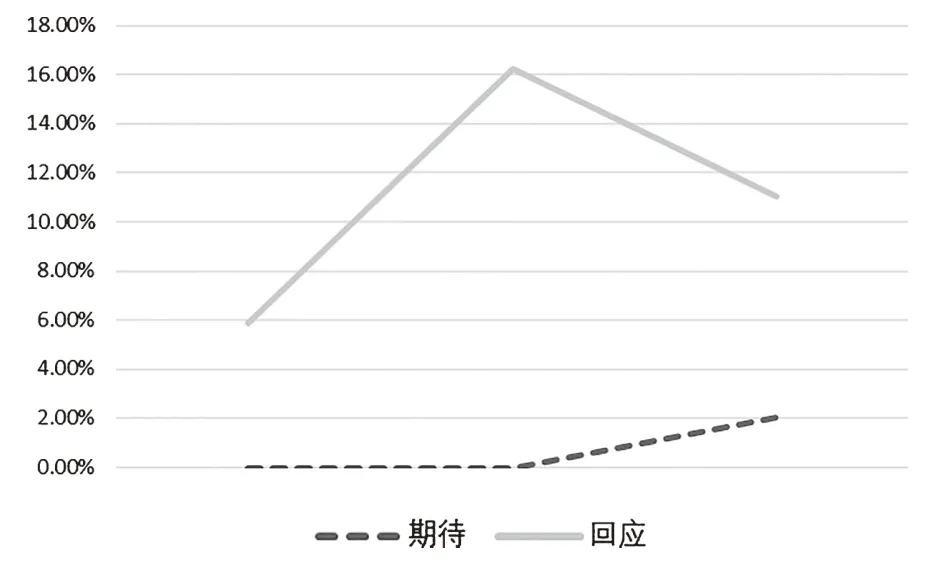

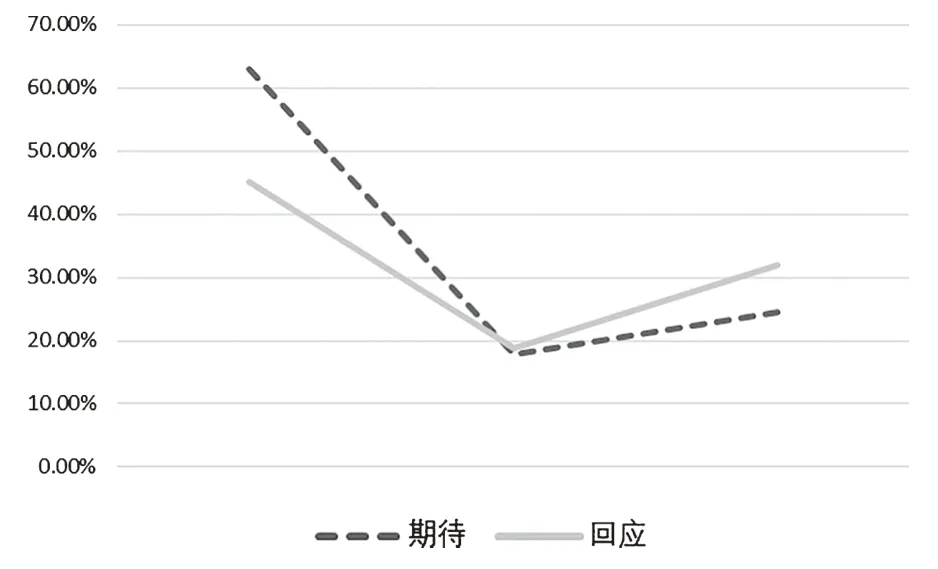

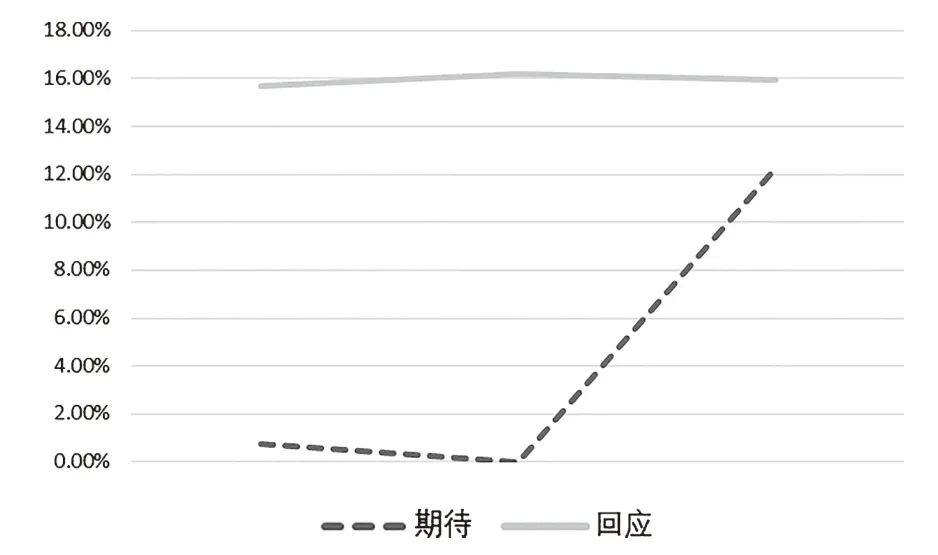

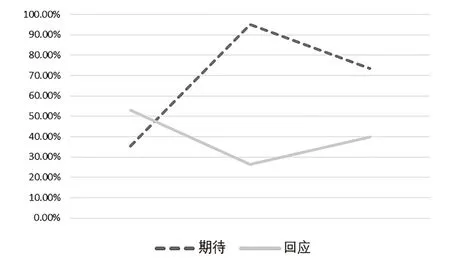

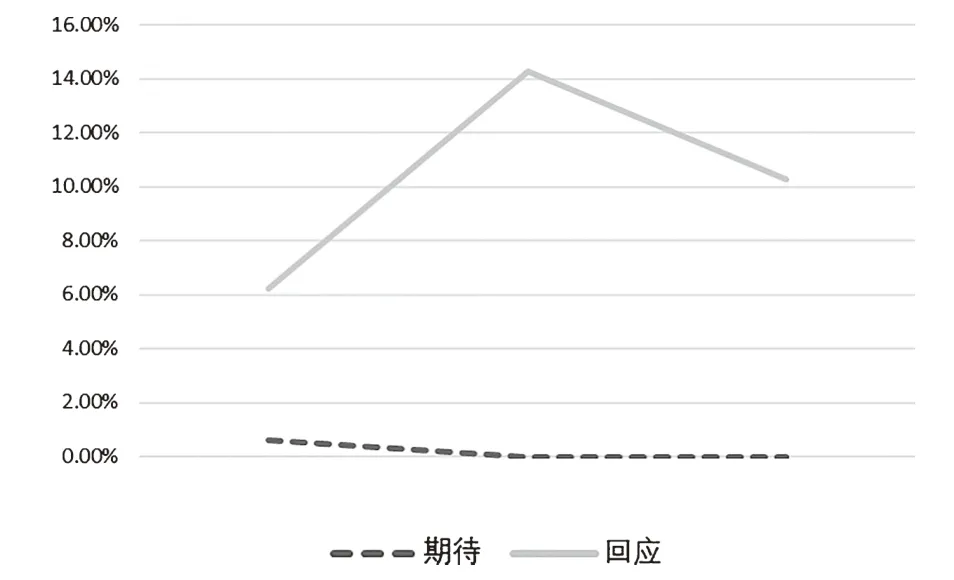

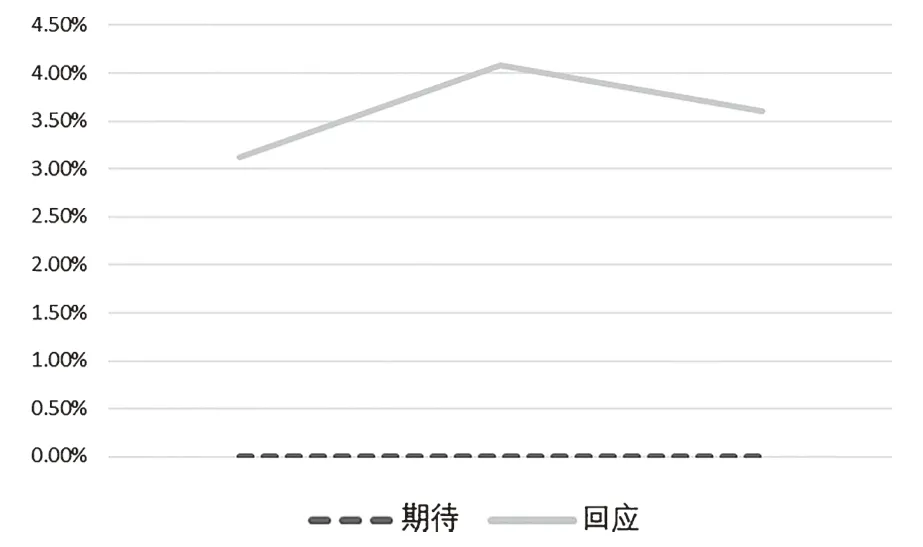

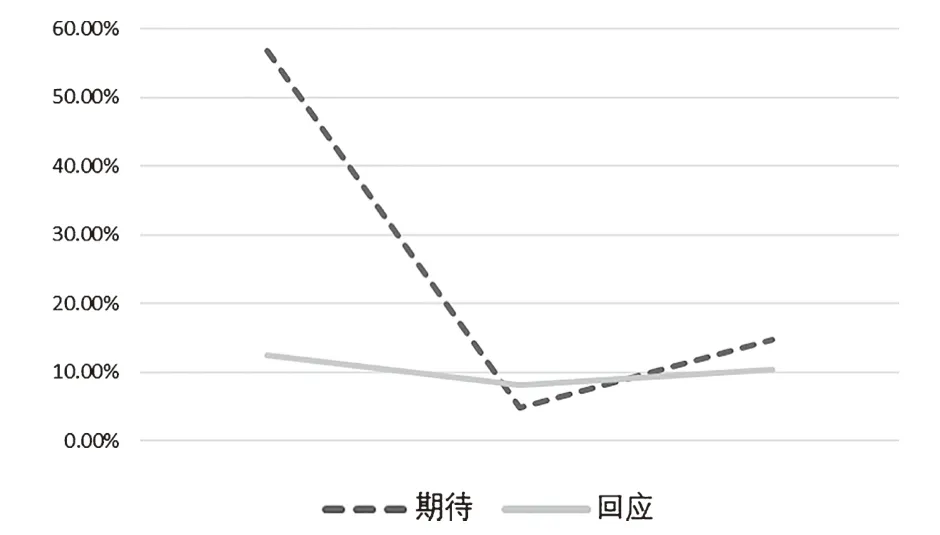

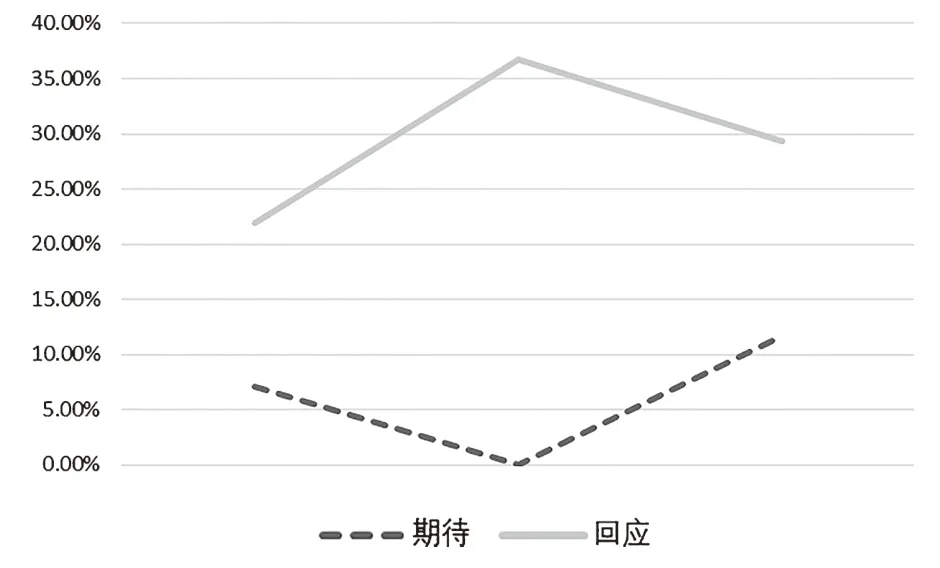

騰訊、百度、字節跳動三家互聯網媒體平臺企業履責實踐與社會期待在各個維度上的差距或差異,如圖8至圖22所示。其中虛線條代表社會期待,從左至右依次為公眾、媒體、政府的關注度;實線條代表企業履責實踐,從左至右依次為2017—2019年的占比。結果顯示:

圖8 騰訊內容維度期待—回應差距

圖9 騰訊員工維度期待—回應差距

圖10 騰訊環境維度期待—回應差距

圖11 騰訊商業和伙伴維度期待—回應差距

圖12 騰訊社區和公益維度期待—回應差距

圖13 百度內容維度期待—回應差距

圖14 百度員工維度期待—回應差距

圖15 百度環境維度期待—回應差距

圖16 百度商業和伙伴維度期待—回應差距

圖17 百度社區和公益維度期待—回應差距

圖18 字節跳動內容維度期待—回應差距

圖19 字節跳動員工維度期待—回應差距

圖20 字節跳動環境維度期待—回應差距

圖21 字節跳動商業和伙伴維度期待—回應差距

圖22 字節跳動社區和公益維度期待—回應差距

(1)三家企業在內容維度社會責任的履責實踐與公眾期待之間的差距和差異均較為顯著。公眾對內容維度的社會責任關注度普遍較高,但是三家企業的實際履責實踐則顯得薄弱。從更具體的比較來看,政府和媒體均對內容維度的社會責任給予了更多的關注。

(2)媒體平臺企業在商業和伙伴維度的履責實踐與社會期待關注度基本保持一致。從數據來看,三家企業履責實踐與社會期待存在交織,公眾輿情對“商業和伙伴”維度的關注顯然更為強烈,媒體和政府關注則相對較弱,企業回應基本與媒體和政府期待保持一致。

(3)媒體平臺企業在員工、環境等維度的履責實踐遠高于社會期待。公眾對員工維度社會責任的關注度普遍較低。在三家企業的456件輿情事件中,僅有8件和員工相關,占比1.75%,而企業在員工維度社會責任的實際履責實踐的占比在10%左右,百度甚至更高。環境維度是各維度中社會期待關注度最低的主題。但企業的回應度則遠遠高于社會期待。

(4)媒體平臺企業在社區和公益維度的履責實踐遠高于社會期待。從三家企業的“期待—回應”對比圖來看,在社會責任報告中平臺企業在“社區和公益”維度的履責實踐占比,遠遠高于媒體和公眾的期待。

五、互聯網媒體平臺企業履責實踐與公眾期待差距的解釋性分析

1.被淡化的內容責任:媒體平臺高度商業化和以商業企業責任標準套用于傳媒企業成為其履責的障礙

新聞和信息會塑造消費者和公民的偏好,也會界定、滲透和改變其他生產要素,甚至會改變生產、消費或政治過程?。新聞及信息是一種具有顯著的意識形態外部性,從而具有公共屬性的特殊商品。由于互聯網平臺企業出于規避更為嚴苛的行政監管和倫理責任的考量,往往不承認自己的媒體屬性?。這是我們理解媒體平臺企業為何淡化其內容責任的一個重要背景。

首先,在內容領域承擔社會責任之所以會成為互聯網媒體平臺的薄弱環節,這和媒體平臺的高度商業化緊密關聯。不良不當的傳媒內容所涉及的社會責任問題近年來日益凸顯。這是當前媒體平臺企業所面臨社會詬病的主要領域。具體而言,騰訊的游戲問題、百度的廣告發布問題、字節跳動的內容監管問題,無不涉及企業的核心業務,是主要收入來源。而當前平臺所面臨的其他責任問題,如違規搜集用戶的個人數據、同業競爭加劇互設技術屏障等,也和媒體平臺企業的市場戰略緊密關聯。

騰訊、百度、字節跳動三家平臺企業均為高度市場化的商業企業,但由于其開放性和連接性,又成為匯集數以億計用戶和海量內容的“公共空間”,其公共屬性不言而喻。這也意味著媒體平臺企業需要直面互聯網平臺性質界定中公地邏輯與私產邏輯之間的價值沖突。公地邏輯指的是互聯網平臺用戶數據乃一種稀缺的公共資源,不是某一家企業的私有財產。鑒于此,互聯網媒體平臺企業必須遵循共有、共建和共享的原則,服從公共部門的監管。

其次,媒體平臺企業對于內容維度社會責任的忽略,和目前媒體平臺企業以商業企業社會責任標準削足適履地套用于傳媒企業有關。盡管普通商業企業社會責任的各類標準相對完善,但不適用于理解和解釋互聯網平臺企業的社會責任實踐。互聯網平臺作為傳媒企業,其不同于普通商業企業的獨特性是傳媒產品和服務在社會價值觀念和意識形態領域具有高度外部性。這和一般商業企業社會責任重在環境保護、合規經營、勞工權益保護等都不一樣,國家政策和社會期待也不同。而且無論是全球報告組織的標準(GRI),還是國際標準化組織的標準(ISO26000),都沒有針對在意識形態領域具有高度外部性的傳媒企業,提出更具針對性的企業社會責任標準。這方面的缺漏在相當大程度上框限和束縛了媒體平臺企業在內容領域承擔社會責任的想象力和自覺性。

2005年之后我國滬深兩個證券市場推動上市公司,以及國資委推動國有企業承擔社會責任的行動,共同的背景是回應企業帶來的環境污染等外部性問題。傳統媒體作為事業單位始終都不在其中,但是互聯網平臺企業的興起及其傳媒屬性、功能和影響力的擴張,使得盡快制定系統和規范的傳媒企業社會責任國家標準,而不再簡單地套用或誤用普通商業企業的社會責任標準,成為媒體平臺企業履責和問責的緊迫問題?。

2.錯位的履責實踐:互聯網媒體平臺履責實踐的策略及其問題

媒體平臺企業在社會責任領域里的實際履責與社會期待的錯位現象非常顯著。具體而言,即公眾對內容維度的社會責任給予了非常高的關注度,而媒體平臺企業在內容維度的社會責任履責實踐則顯得薄弱,并與公眾期待存在顯著差距。與此同時,在員工、環境、社區和公益等常規的企業社會責任領域,社會期待沒有那么高,卻是各大媒體平臺企業承擔社會責任的重心。

如何理解媒體平臺企業這種錯位的履責實踐?這和媒體平臺企業作為市場主體的性質密切關聯。企業是在控制成本條件下以利潤最大化為策略性目標的市場主體。在完全市場邏輯主導之下,媒體平臺企業在承擔社會責任過程中往往傾向于選擇履責成本低,收益高的項目。不同于企業的法律責任和經濟責任等具有強制性約束,目前企業社會責任的各類標準都是指導性的,并非強制性的。各類標準對于企業社會責任做到何種程度沒有非常嚴格細致的界定。因而企業履責到何種程度,很大程度上取決于企業與各個利益方的溝通互動,從而確定其履責的領域及履責的程度。

首先,平臺企業往往選擇更低成本的履責方式。媒體平臺企業淡化在內容領域承擔社會責任,旨在降低因履責而增加企業運營的成本。如前文所述,廣告治理、內容治理等傳媒內容領域,正是平臺企業核心業務和收入來源的領域。在內容領域里履責,觸及媒體平臺企業的核心利益。

在內容之外的其他領域履責,對于媒體平臺企業而言是成本更低、收益更高的履責實踐。這種收益既體現為在員工、環境、社會公益等領域開展社會責任活動,和媒體平臺企業的核心業務等市場活動沖突性不大,也體現為這類履責活動有助于企業借助社會責任話題來塑造企業形象和聲譽。因此,媒體平臺企業在員工、環境和社會公益等領域的履責活動往往更為活躍。

其次,平臺企業更傾向于選擇更高收益的履責方式。企業社會責任宣傳往往有助于帶來良好形象、聲譽、口碑等非財務收益和無形資產。這類非財務收益恰恰是企業構建合法性和正當性的微觀基礎。企業合法性在企業管理中的重要性之所以被日益重視,和企業非市場戰略在企業競爭中的作用日增有關?。如今企業要想在競爭激烈的市場環境中生存和發展,僅僅依靠效率和績效并不夠,企業的經營目的和手段還必須和習俗、價值觀以及社會期望相一致?,即被認為是合法的、能夠受到社會認可的。

以承擔社會責任作為一種修辭和話語策略,從而服務于企業正當性和合法性的構建,并謀求躲避政府更為嚴苛的監管,這在傳媒史上早有先例。19世紀末美國黃色新聞泛濫時期,報刊等傳媒企業提出傳媒社會責任的理念,以期增強傳媒企業自律,從而構建傳媒企業的合法性和正當性,以防范和規避因激發更嚴苛的政府監管而增加企業成本。傳媒社會責任論一百多年前在美國興起的社會歷史背景,也同樣存在于當下互聯網平臺興起的中國。而目前我國互聯網平臺社會責任履責實踐的不同之處,是媒體平臺企業不愿意和不能直面媒體平臺在公共領域里的意識形態外部性,而是力圖通過響應中央和地方政府在國家戰略落地(如鄉村振興、精準扶貧等)、協助政府供給公共服務(如新冠肺炎疫情中的健康碼、行程碼等)等,以期爭得互聯網平臺企業的效用合法性和文化認知合法性。

但是,媒體平臺企業外部性恰恰主要體現在傳媒內容及其擴散所帶來的廣泛社會影響?。鑒于此,互聯網媒體平臺企業在承擔社會責任時候的錯位履責策略,不是媒體平臺企業管理者的認識不足而出現的偶然失誤,而恰恰是媒體平臺企業管理者帶著策略性目標而刻意為之的結果。對于政府監管部門而言,媒體平臺企業這種對內容責任的淡化和錯位履責的策略所帶來的社會、文化和政治影響及其非意圖社會后果,是在媒體平臺責任治理中需要高度重視的問題。

六、結論

本文的研究發現,目前媒體平臺企業的履責實踐有兩個基本特征。第一,公眾對于媒體平臺企業社會責任的社會期待以內容責任最為突出,但是媒體平臺企業在實際的履責實踐中,則普遍存在淡化傳媒內容責任的狀況。本研究提出,媒體平臺高度商業化和以商業企業責任標準削足適履地套用和誤用于傳媒企業,這是媒體平臺企業在內容領域承擔社會責任的兩大障礙。第二,媒體平臺企業在社會責任領域里的實際履責與社會期待的錯位現象非常顯著。媒體平臺企業在環境、員工、公益等企業社會責任領域里的社會責任著力甚多,但是公眾最期盼媒體平臺企業承擔的社會責任集中在傳媒內容領域。

媒體平臺企業之所以會出現這種非常顯著的錯位履責實踐,與媒體平臺企業社會責任標準不夠清晰和系統有關,而且在傳媒企業社會責任標準不具有強制性壓力情形下,平臺企業傾向于選擇更低成本且更高收益的履責方式,這些是媒體平臺企業選擇錯位履責策略的根本原因。但是,媒體平臺企業這種履責策略所帶來的社會、文化和政治影響及其非意圖社會后果,卻是政府監管部門不能不正視的。

本研究還存在一些局限性和不足需要改進。首先,在案例企業選擇上,本研究所選的三家媒體平臺企業在主營業務上存在顯著差異,而這可能會影響企業社會責任報告中各個維度的呈現差異。因而本研究發現所呈現的企業間差異,不應被理解為各企業在社會責任各維度表現上的優劣。其次,在研究資料的選取上,本文所選取的部分研究資料,如企業社會責任報告等,是企業宣傳文章和材料,這可能會影響到本文的研究結論。未來在研究資料的汰選和甄別上可以使用更為縝密的方法,并使用深度訪談、德爾菲專家法等不同的研究方法,來對數據和發現做三角互證,以期提升研究結論的信效度。

注釋

① 顧潔,吳雪.平臺語境下社會責任治理的理論與框架重構[J].新聞與寫作,2021(12):10.

② 何勇.主體責任觀下的互聯網管理模式轉型[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019(4):4.

③ CARROLL A B.The pyramid of corporate social responsibility:toward the moral management of organizational stakeholders[J].Business horizons,1991,34(4): 39-48.

④ GREENFIELD K.The failure of corporate law: fundamental flaws and progressive possibilities[M].Chicago: University of Chicago Press,2006:29.

⑤ 鐘瑛,李秋華.新媒體社會責任的行業踐行與現狀考察[J].新聞大學,2017(1):10;朱清河.媒介“社會責任”的解構與重構[J].新聞大學,2013(1):16-22.

⑥ 周葆華,范佳秋,田宇.新媒體社會責任表現的實證研究:以騰訊網為個案的量化評估[J].新聞大學,2017(6):17.

⑦ 如:汪暉,許燕.“去政治化的政治”與大眾傳媒的公共性:汪暉教授訪談[J].甘肅社會科學,2006(4);潘忠黨.傳媒的公共性與中國傳媒改革的再起步[J].傳播與社會學刊,2008(6):1-16.

⑧ SEARLE J.The construction of social reality[M].New York: Free Press,1995:31.

⑨ BOZEMAN B.All organizations are public[M].San Francisco:Jossey-Bass,1987:xi.

⑩ 知微事見輿情事件庫:https://ef.zhiweidata.com/library。

? 八家政府網站及其網址:網信辦官方網站: http://www.cac.gov.cn/index.htm;工信部官方網站:https://www.miit.gov.cn;文旅部官方網站:https://www.mct.gov.cn;版權局官方網站:http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright;掃黃打非網:http://www.shdf.gov.cn;民政部官方網站: http://www.mca.gov.cn;新聞出版署官方網站:http://www.nppa.gov.cn;生態環境部官方網站:http://www.mee.gov.cn。

? BABE R E.Communication and the transformation of economics[M].Boulder: Westview Press,1995:1.

? NAPOLI P M.Social media and the public interest[M]//Media regulation in the disinformation age.New York: Columbia University Press.2019:64.

? 鄧理峰.傳播主流價值:互聯網媒體平臺企業的社會責任[J].新聞戰線,2021(18):35-39.

? BODDEWYN J J.Understanding and advancing the concept of“Nonmarket”[J].Business &society,2003,42(3):297-327.

? DOWLING P J.Organizational legitimacy: social values and organizational behavior[J].Pacific sociological review,1975(18):122-136.

? BAKER C E.Media,market and democracy[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002:69.