地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)西安市城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響

唐賓克

(西安建筑科技大學(xué)管理學(xué)院,西安 710055)

改革開放以來,我國常住人口城鎮(zhèn)化率實(shí)現(xiàn)了從1978年的17.92%到2021年63.89%的跨越。隨著城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn),大量人口涌入城市,交通擁堵與城市公共服務(wù)資源供給短缺問題逐步凸顯。在此大背景下,地鐵因其出行成本低、乘坐環(huán)境舒適、通勤速度快以及站點(diǎn)可達(dá)性高等比較優(yōu)勢(shì),成為城市人口流動(dòng)的核心載體。而且在城市發(fā)展過程中,地鐵交通往往發(fā)揮著先導(dǎo)作用,成為城市空間擴(kuò)張與要素集聚的“骨架”。

目前,我國城市公共服務(wù)設(shè)施供給與公眾實(shí)際出行需求存在空間錯(cuò)配現(xiàn)象。其中地鐵交通網(wǎng)絡(luò)對(duì)公共服務(wù)資源的供給并未實(shí)現(xiàn)精細(xì)化引導(dǎo),從而造成了一定程度的公共服務(wù)設(shè)施過載與閑置問題。所以,有必要通過理論研究剖析地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響效應(yīng)及其空間機(jī)制。為此,本文以西安市為研究區(qū)域,探究地鐵動(dòng)態(tài)客流網(wǎng)絡(luò)視角下的城市公共服務(wù)設(shè)施分布,剖析中國西部核心一線城市地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響規(guī)律,相信會(huì)對(duì)學(xué)界基于地鐵線網(wǎng)的城市公共服務(wù)設(shè)施分布研究,以及政府依托地鐵交通進(jìn)行公共服務(wù)設(shè)施選址與規(guī)劃的決策體系均具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

一、文獻(xiàn)綜述

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家蒂伯特的“用腳投票”理論指出,公共產(chǎn)品需求差異可以通過人員流動(dòng)來解決,消費(fèi)者不可避免地要在區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中流露其偏好,區(qū)域要素的流動(dòng)性使地方公共產(chǎn)品和私人市場(chǎng)的購物過程相同。城市人口從不能滿足公共服務(wù)資源需求的地鐵站點(diǎn)出發(fā),通過地鐵交通網(wǎng)絡(luò)前往可以滿足其公共服務(wù)資源需求的區(qū)域進(jìn)行相關(guān)活動(dòng),從而對(duì)公共服務(wù)要素的集聚與擴(kuò)散產(chǎn)生潛在影響。因此,在當(dāng)前以“流動(dòng)性社會(huì)”為核心的城市發(fā)展背景下,要重視地鐵客流網(wǎng)絡(luò)在城市公共服務(wù)設(shè)施配置更新與布局調(diào)整方面所發(fā)揮的作用。

目前國內(nèi)外關(guān)于地鐵交通對(duì)城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響研究較少。現(xiàn)有研究主要聚焦于地鐵交通促進(jìn)城市中心轉(zhuǎn)移與增多,影響居住地塊出讓價(jià)格空間分異,以及影響商業(yè)及零售業(yè)的空間分布。此外,現(xiàn)有研究大多以地鐵站點(diǎn)及其可達(dá)性作為地鐵交通影響機(jī)制的落腳點(diǎn),這種靜態(tài)的研究視角雖然取得了豐富的研究成果,但是缺乏對(duì)地鐵交通流量和人員出行需求的考察。

二、模型設(shè)計(jì)和應(yīng)用

(一)樣本采集

研究選取西安市1號(hào)線—4號(hào)線的地鐵客流量數(shù)據(jù)。為避免單日客流的隨機(jī)性,以及節(jié)假日客流對(duì)研究結(jié)果的影響,本研究采用5個(gè)工作日的平均進(jìn)出站數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,即選取2019年5月13日至2019年5月17日的地鐵客流量數(shù)據(jù)。在此期間,1號(hào)線—4號(hào)線共轉(zhuǎn)移8 966 837人。為使研究符合地鐵客流網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)特征,將7:00—9:00定義為早高峰時(shí)段,9:00—17:00定義為白天休閑時(shí)段,17:00—19:00定義為晚高峰時(shí)段,19:00—24:00定義為夜間休閑時(shí)段。此外,要研究各類型站點(diǎn)間客流的流向關(guān)系,則需要建立地鐵OD客流矩陣,以行作為進(jìn)站站點(diǎn),以列作為出站站點(diǎn)。目前,西安地鐵已開通站點(diǎn)88個(gè),由于北客站與北客站(北廣場(chǎng))兩個(gè)站點(diǎn)空間距離較近,故將兩者合并,據(jù)此建立各個(gè)時(shí)間段87×87的OD客流矩陣。

整理相關(guān)文獻(xiàn),選取了9大類公共服務(wù)設(shè)施(見表1),利用高德電子地圖API和網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù),共獲取西安市2020年各類公共服務(wù)設(shè)施POI數(shù)據(jù)440 326條。每條POI數(shù)據(jù)包括經(jīng)緯度坐標(biāo)、地址、名稱、行政區(qū)以及類型這5個(gè)屬性。

表1 公共服務(wù)設(shè)施類型及性質(zhì)

(二)確定變量

模型的被解釋變量為城市公共服務(wù)設(shè)施分布。通過9種類型的城市公共服務(wù)設(shè)施,較為全面地覆蓋城市公共服務(wù)資源。地鐵站點(diǎn)的直接影響范圍一般根據(jù)乘客出站后的步行吸引范圍確定(亞洲國家影響范圍一般為500—1 000米),研究以地鐵站點(diǎn)為圓心,半徑500米的圓形區(qū)域內(nèi)9種類型公共服務(wù)設(shè)施POI的數(shù)量即為城市公共服務(wù)設(shè)施的分布。

此外,解釋變量包括地鐵客流量與地鐵客流網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)指標(biāo)兩類。其中,地鐵客流網(wǎng)絡(luò)指的是由地鐵站點(diǎn)、地鐵線路以及站點(diǎn)間客流關(guān)系組成的一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)形式存在的地鐵交通系統(tǒng);地鐵客流網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)包括客流量、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)指標(biāo)。

(三)構(gòu)建空間計(jì)量模型

采用基于最大似然法(ML)的空間自回歸模型(SAR),其相較于經(jīng)典線性回歸模型(OLS),可以消除模型的設(shè)置偏誤,其結(jié)果更準(zhǔn)確可信。

SAR模型表達(dá)式如下:

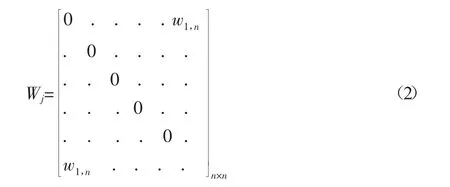

其中,i為不同類型的公共服務(wù)設(shè)施(i=1,2,...,9);j為全天不同時(shí)間段(j=1,2,3,4),j=1為早高峰時(shí)段,j=2為白天休閑時(shí)段;j=3為晚高峰時(shí)段,j=4為晚間休閑時(shí)段;y為地鐵站周邊某一類型的公共服務(wù)設(shè)施的數(shù)量;λ為空間自相關(guān)回歸系數(shù),λ>0表示空間關(guān)聯(lián)地鐵站點(diǎn)周邊公共服務(wù)設(shè)施分布對(duì)本地鐵站周邊公共服務(wù)設(shè)施分布有正向影響,反之有負(fù)向影響;X為不同時(shí)間段地鐵站點(diǎn)人口流入量,X為不同時(shí)間段地鐵站點(diǎn)人口流出量,X為地鐵客流網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)指標(biāo);β、β和β分別是X、X和X的系數(shù);ε為隨機(jī)誤差項(xiàng);W為不同時(shí)間段的空間權(quán)重矩陣。該矩陣即為地鐵站點(diǎn)間人流量網(wǎng)絡(luò)的空間權(quán)重。地鐵站點(diǎn)間人流量網(wǎng)絡(luò)刻畫的是不同地鐵站點(diǎn)間人口轉(zhuǎn)移的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。空間權(quán)重矩陣的表達(dá)式如下所示:

(四)空間自回歸分析

分別計(jì)算早高峰、白天休閑、晚高峰和晚間休閑時(shí)間段地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)西安市公共服務(wù)設(shè)施分布影響的空間計(jì)量回歸結(jié)果。空間計(jì)量回歸結(jié)果以早高峰情況為示例(見表2)。

表2 早高峰時(shí)段(7—9點(diǎn))地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)西安市城市公共服務(wù)設(shè)施分布影響的空間計(jì)量回歸結(jié)果

采取與表1相同方式分別計(jì)算白天休閑、晚高峰和晚間休閑時(shí)間段地鐵客流量情況,通過對(duì)比得出:

站點(diǎn)進(jìn)站客流量方面,全天任意時(shí)段的站點(diǎn)進(jìn)站客流量回歸系數(shù)在餐飲服務(wù)設(shè)施、市政公用、金融保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施的子模型中顯著為正。由此說明,站點(diǎn)進(jìn)站客流量對(duì)上述4種類型的公共服務(wù)設(shè)施分布有正向影響。即站點(diǎn)進(jìn)站人數(shù)越多,站點(diǎn)周邊500米內(nèi)的餐飲服務(wù)設(shè)施、市政公用、金融保險(xiǎn)設(shè)施和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施分布數(shù)量越多。晚間休閑時(shí)段的站點(diǎn)進(jìn)站客流量回歸系數(shù)在所有的子模型中均顯著為正,表明晚間休閑時(shí)段的站點(diǎn)進(jìn)站人數(shù)越多,站點(diǎn)500米范圍內(nèi)的各類公共服務(wù)設(shè)施分布數(shù)量越多。

站點(diǎn)出站客流量方面,全天任意時(shí)段的站點(diǎn)出站客流量回歸系數(shù)在餐飲服務(wù)和政府機(jī)構(gòu)這兩個(gè)子模型中顯著為正,說明站點(diǎn)出站客流量對(duì)上述兩種類型的公共服務(wù)設(shè)施分布有正向影響。即站點(diǎn)出站人數(shù)越多,站點(diǎn)500米內(nèi)的餐飲服務(wù)設(shè)施和政府機(jī)構(gòu)設(shè)施分布數(shù)量越多。而早高峰時(shí)段的站點(diǎn)出站客流量回歸系數(shù)在所有的子模型中均為正,表明早高峰時(shí)段的站點(diǎn)出站人數(shù)越多,站點(diǎn)500米內(nèi)的各類公共服務(wù)設(shè)施分布數(shù)量越多。

在站點(diǎn)個(gè)體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)指標(biāo)方面,可以發(fā)現(xiàn)早高峰與白天休閑兩個(gè)時(shí)間段的站點(diǎn)入度接近中心度回歸系數(shù)在所有的子模型中均顯著為負(fù)。由此說明,早高峰與白天休閑時(shí)段的站點(diǎn)入度接近中心度越高,站點(diǎn)周邊500米內(nèi)的各類公共服務(wù)設(shè)施分布數(shù)量越少。由此可知,早高峰與白天休閑時(shí)間段越處于整個(gè)地鐵客流網(wǎng)絡(luò)中核心位置的地鐵站點(diǎn),其周邊500米范圍內(nèi)的各類公共服務(wù)設(shè)施分布數(shù)量越多。

結(jié)合空間效應(yīng)回歸結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),全天任意時(shí)間段的市政公用設(shè)施、金融保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施和政府機(jī)構(gòu)設(shè)施的空間自相關(guān)回歸系數(shù)顯著為負(fù),表明空間相連的地鐵站點(diǎn)周邊上述4種公共服務(wù)設(shè)施隨著客流量的增加存在空間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。即焦點(diǎn)地鐵站點(diǎn)周邊的市政公用、金融保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施和政府機(jī)構(gòu)設(shè)施數(shù)量會(huì)隨著客流量的移動(dòng)向空間相連地鐵站點(diǎn)負(fù)向溢出。此外,對(duì)于餐飲服務(wù)設(shè)施,位于空間相連的地鐵站點(diǎn)周邊的餐飲服務(wù)設(shè)施隨著早晚高峰和晚間休閑時(shí)段地鐵客流量的增加,存在空間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系,這在一定程度上揭示了人們通過地鐵出行就餐赴宴的時(shí)空規(guī)律。

三、結(jié)論

為了揭示地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響效應(yīng)及其空間機(jī)制,本文以西安市為研究對(duì)象,利用空間自回歸模型等方法開展地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)公共服務(wù)設(shè)施分布的影響研究。本研究從地鐵乘客流動(dòng)的角度闡明了城市公共服務(wù)設(shè)施選址與規(guī)劃的內(nèi)在關(guān)系與理想策略,初步打開了“地鐵客流網(wǎng)絡(luò)-城市公共服務(wù)設(shè)施分布”這一影響機(jī)理的內(nèi)部黑箱,為決策者提供了有益的管理啟示。研究結(jié)論如下:

1.地鐵客流網(wǎng)絡(luò)對(duì)城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響具有分時(shí)段的差異性。早晚高峰的往返就業(yè)以及晚間休閑時(shí)段外出赴宴、娛樂及下班晚歸的地鐵乘客越多,上述出行軌跡所涉及的類型站點(diǎn)周邊的各類公共服務(wù)設(shè)施分布數(shù)量越多。

2.鄰接地鐵站點(diǎn)間客流遷移對(duì)城市公共服務(wù)設(shè)施分布的影響具有顯著的空間競(jìng)爭(zhēng)特征。隨著早晚高峰和晚間休閑時(shí)段地鐵客流量的增加,位于空間相連的地鐵站點(diǎn)周邊的餐飲服務(wù)設(shè)施數(shù)量呈現(xiàn)“此消彼長(zhǎng)”式的空間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;而在全天任意時(shí)段,市政公用設(shè)施、金融保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施和政府機(jī)構(gòu)設(shè)施均存在空間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

四、政策啟示

以往的相關(guān)研究及國家出臺(tái)的政策表明,國家和地方城市公共服務(wù)設(shè)施的類別劃分及空間布置的關(guān)鍵依據(jù)為人口數(shù)量。因此,我們的研究試圖突破以往這種以人口靜態(tài)分布為依據(jù)的公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃原則,轉(zhuǎn)而從人口通過地鐵實(shí)現(xiàn)流動(dòng)的角度探究城市公共服務(wù)設(shè)施分布動(dòng)態(tài)演進(jìn)的現(xiàn)象。一方面,對(duì)于城市管理者而言,有利于其準(zhǔn)確了解居民對(duì)于各類公共服務(wù)設(shè)施的需求偏好,為公共服務(wù)設(shè)施的投資、配建及選址提供決策建議,避免造成公共服務(wù)資源浪費(fèi)與閑置;另一方面,為西安市及其他同類城市的公共服務(wù)資源規(guī)劃與供給政策提供參考,對(duì)優(yōu)化公共服務(wù)設(shè)施空間布局、緩解城市公共服務(wù)分異現(xiàn)狀有積極作用,還對(duì)進(jìn)一步改善城市空間不均等、促進(jìn)社會(huì)空間可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。本研究為城市管理者提供了如下有益的政策啟示。

1.周期性地制定人口流動(dòng)響應(yīng)式的公共服務(wù)資源供給與配置政策,并形成長(zhǎng)期指導(dǎo)規(guī)劃。政府部門要從人口動(dòng)態(tài)遷移與靜態(tài)分布相結(jié)合的視角,挖掘城市公共服務(wù)的供給洼地與需求高地,切實(shí)依據(jù)民眾的出行偏好適當(dāng)調(diào)配相關(guān)公共服務(wù)資源,從而從整體上實(shí)現(xiàn)城市公共服務(wù)設(shè)施合理布局。

2.加強(qiáng)城市公共交通線網(wǎng)規(guī)劃與城市公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃兩者的空間契合性。政府不同部門應(yīng)具備“需求-供給”的平衡性與整體性的意識(shí),通過加強(qiáng)部門行政協(xié)作與政策溝通,完善城市地鐵、公交線網(wǎng)與公共服務(wù)資源布局的配套體系,避免因?yàn)閮烧吲渲酶盍阉鶐淼木用裆钆c出行困局。