論鄉村振興戰略下農村閑置宅基地盤活制度的規范協同

佟 彤

(東北大學文法學院,遼寧 沈陽 110819)

1 問題的提出

“盤活”系生動的政策表述而非規范的法律術語①2019年農業農村部《關于積極穩妥開展農村閑置宅基地和閑置住宅盤活利用工作的通知》第1條;2019年中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部《關于進一步加強農村宅基地管理的通知》第5條。。在鄉村振興戰略的指引下,閑置宅基地盤活改革是一項涉及農民財產權益實現、產業結構優化、農村空間布局均衡、土地集約節約利用在內的“整體謀劃”,需要從“以農戶為中心、面向單一財產效益目標”的孤立政策探索,邁向“農戶與集體并立、謀求制度群互促共進”的整合立法階段,以體系效益為核心提升盤活項下多元制度間的協同效果。

修正后的《土地管理法》新增“鼓勵農村集體經濟組織及其成員盤活利用閑置宅基地”條款,將“農戶”和“集體”作為兩類并行的盤活主體。然而,既有法學視角下的宅基地盤活相關研究,置重個體主義取向的農戶宅基地使用權市場化流轉,弱化集體對宅基地用途轉換的調控研究,進而引發“農戶盤活”與“集體盤活”的非協同制度弊端。具體而言,“農戶中心”的研究旨在解決“三權分置”中宅基地使用權的權能殘缺問題,顯化宅基地的財產屬性及經濟利益的農戶歸屬[1]。其制度缺陷在于:一是宅基地使用權流轉需始終保有居住保障的功能羈束而僅具備“有限市場”的特征[2],且因農戶宅基地的小塊細碎性而損及盤活的集約和效率要求,與鄉村振興戰略中的產業興旺目標相斥;二是盤活以農戶宅基地使用權為起點,在“所有權派生用益物權”的農地權利衍生框架下,僭越了集體依托土地所有權調控宅基地盤活和統籌收益分配的重要功能;三是忽視了農戶盤活與集體盤活間的制度轉換及銜接等協同性制度需求。

就現有研究來看,不乏針對盤活主題項下的農戶宅基地使用權流轉、有償使用、退出及集體建設用地使用權重構的專項研究,但尚欠缺面向鄉村振興戰略的制度群整合研究。作為應對,本文旨在探究閑置宅基地盤活改革的上述關鍵制度之定位、分工和銜接關系,以紓解分散研究導致的制度目標沖突、調整范圍交疊、銜接不暢等單兵突進問題。本文的核心觀點是,宅基地在用途管制制度中歸于承受既存身份限制的法定居住性建設用地,過度擴張農戶的市場化盤活不僅與宅基地使用權的福利保障定位相悖,有違農地權利體系的層次性,更難以承接鄉村振興的多元目標。應提升盤活制度的研究視角,關注集體主體以及集體所有權的統籌和管理功能,在廓清農戶盤活路徑基礎上,探索宅基地由農戶退出后,轉換為一般性集體建設用地的制度協同之可能。

2 鄉村振興戰略下農村閑置宅基地盤活制度的規范協同難題

法學視野下的“規范協同”,系指按照法秩序統一要求,關注諸多法規范的意義關聯,以形成融貫無矛盾的法律體系[3]。閑置宅基地盤活的法律調整并非單一規范,而是旨在提高存量未利用及低效宅基地使用效率的規范群,涵括“集體向農戶初始配置(有償使用)—農戶自行盤活(宅基地使用權流轉)—農戶向集體交回(宅基地退出)—集體統一盤活(集體建設用地使用權設立及行使)”4個主要環節。“集多元之力,解具體之難”塑成了盤活制度的規范集成特質。然而,囿于改革階段制度探索的試驗性,宅基地盤活面臨顯著的規范協同難題。

2.1 土地用途與權利類型的非對應配置

當前盤活改革僵化沿循承包地“三權分置”的立法路徑設計宅基地盤活的權利結構,導致“用途”與“權利”的非對應配置。承包地和宅基地均是公有制語境下承擔生存保障功能的特殊財產。繼承包地“三權分置”政策出臺后,國家提出宅基地“三權分置”,這在學界產生了對兩塊地進行法律權利對稱性設計的理論構想[4]。根據《農村土地承包法》第36條及《民法典》物權編第339條的規定,以農戶為主體通過出租、入股等方式流轉土地經營權,是承包地資產化的唯一法定形態。其法律結構為:集體在農村土地所有權之上為農戶設定土地承包經營權,農戶在其土地承包經營權之上為其他經營主體設定土地經營權[5]。作為參照,學者遵循土地經營權的創設機理,弱化宅基地使用權的居住保障功能,將其定位于具有流通性的用益物權[6]。然而,這忽視了承包地和宅基地的重要地類差異。承包地歸為農用地范疇,在農用地轉用的強用途管控和家庭承包經營體制的約束下,只能以農戶為主體,通過家庭決策對外實施流轉行為。這意味著土地承包經營以“既確權又確地”為一般要求①2016年中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于完善農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》;2021年農業農村部《農村土地經營權流轉管理辦法》;2016年《安徽省關于在農村土地承包經營權確權登記頒證中使用確權確股不確地方式的規定》。,由農民擁有數量確切、四至清楚的承包地,是承包地經營權市場化流轉的必要前提。而宅基地屬于建設用地,退出的宅基地可轉化為集體建設用地[7]。宅基地使用權僅是依據土地的利用現狀而為之匹配的權利形態,因具備用途轉換的空間,宅基地能夠基于變更后的土地用途進行權利重配,而非局限于農戶的宅基地使用權,進行單項制度內的有限盤活。

2.2 置重農戶收益,弱化集體管理的優位性錯置

對于盤活改革所依托的農戶宅基地使用權和集體土地所有權之優位性配置問題,當前制度安排畸重個體性農戶宅基地使用權的收益權能,弱化團體性集體宅基地所有權的管理權能,并未充分重視二者的盤活效益差別。

“農戶中心”的盤活路徑系通過宅基地使用權轉讓、抵押、租賃等流轉行為形成交易價值[8],進而實現土地保障屬性向資產屬性的轉變和農民增收的盤活目標。但是,農戶宅基地使用權流轉在優化土地利用方面屬于個別分散實施的邊際調整,盤活效益有限。具體表現為:(1)受制于“一戶一宅”的院落式布局,農戶的宅基地使用權流轉產生行為個別化、供地分散、面積細碎的用地供給缺陷,難以適應產業用地規模化供地需求。(2)宅基地使用權本質上是由個體農戶實際支配和管領的土地使用權。農戶在經濟理性的逐利動機下,存在多占、亂占等宅基地違規擴張,擠占農業、生態空間的盤活失序問題。(3)農戶宅基地上房屋的建設程序與經營性建設遵循寬嚴不同的審批程序,因宅基地的地類限制導致市場化盤活的開發建設依據缺失。根據2019年農業農村部、自然資源部《關于規范農村宅基地審批管理的通知》第2條第2款的規定,村民住房建設需核發鄉村建設規劃許可證,由村民承擔建設主體責任。而集體土地上的經營性建設則比照城市商業用房的建設審批要求,在房屋質量安全、環保要求、消防安全管理、衛生等方面有更嚴格標準②2018年《大理市鄉村民宿客棧管理辦法(試行)》設第四章“建設和經營”對鄉村民宿客棧所使用房屋的建設和經營進行專門規定。。這些建設要求遠遠超出宅基地的功能限定和用途管制規則。(4)現行法上農戶宅基地使用權流轉的適法樣態表現為“地隨房走”的被動流轉③如司法實踐通過區分宅基地之上是否存在房屋而對宅基地使用權的可繼承性適用不同規則。參見重慶市第四中級人民法院(2013)渝四中法民終字第01144號民事判決書;福建省漳平市人民法院(2015)漳民初字第839號民事判決書。,本質上仍是“搭地賣房”的“房屋所有權”處分,而非針對“地的流轉”專門設計。如《大理市農村宅基地流轉管理辦法(試行)》第7條規定:“宅基地使用權不得單獨轉讓,必須與地上房屋一并轉讓。”綜合來看,“農戶中心”的盤活規則因未滌除宅基地的居住保障功能,且存在個體農戶的單一逐利目標驅動,存在天然的制度局限性。

2019年農業農村部《關于積極穩妥開展農村閑置宅基地和閑置住宅盤活利用工作的通知》提出“鼓勵有一定經濟實力的農村集體經濟組織對閑置宅基地進行統一盤活利用”,肯定了集體作為宅基地盤活主體的統籌調控優勢。在鄉村振興戰略導向的土地集約利用、產業興旺、生態宜居等新發展理念下,閑置宅基地盤活制度僅著眼于“農民增收”的單一財產目標存在非自足性。這需要理性認識農戶盤活的局限。集體通常與農戶具有不同的土地利用目標,其收回、調整等公共性的產權管理功能有助于形成統一、高效和規模化的土地盤活效益。

2.3 農戶與集體間的盤活制度轉換不暢

因盤活項下的宅基地使用權流轉制度、退出制度、有償使用制度、集體建設用地使用權制度存在“單兵突進”的孤立化構建問題,導致農戶與集體間的盤活制度轉換不暢。集中表現為宅基地使用權流轉制度僭越宅基地退出制度,宅基地有償使用制度擠占集體建設用地使用權制度的適用空間。

第一,畸重農戶宅基地使用權流轉制度,弱化農戶向集體的宅基地退出制度,導致集體對農戶宅基地回復性再利用的轉換路徑不暢。農戶盤活的適用范圍應有其必要限度,目前存在宅基地使用權流轉的過度財產化傾向,這造成宅基地退出制度被虛置,無法為集體盤活提供充足的土地來源。就強制退出而言,因現行法存在立法空白,農戶傾向繼續保有宅基地,用于經濟獲利。就自愿退出而言,多數試點地區傾向以“永久退出”為導向構建自愿退出制度①2021年《湄潭縣農村宅基地騰退及節余建設用地使用暫行辦法》在“宅基地自愿有償退出程序”中規定農戶需要提交《不再申請宅基地承諾書》。,缺失在一定期限內暫時退出宅基地的可回復性退出規則。永久退出中農戶同時喪失用益物權屬性的宅基地使用權和成員權屬性的宅基地分配請求權,致使退出意愿受阻。過度擴張農戶自我盤活有違公有制下集體土地收益的“成員共享性”,亦不利于宅基地的集約利用和統一調控。宅基地的財產屬性應在集體盤活項下通過地類轉換予以重點考量。

第二,宅基地有償使用制度的適用情形過于寬泛,擠占集體建設用地使用權制度的聯動空間。有償使用是國家一、二輪宅基地試點探索的盤活方式之一,初衷是為緩解宅基地初始無償分配導致的閑置浪費問題,倒逼“超占部分”退出,促進宅基地集約利用。但地方試點探索中有償使用制度卻泛化適用于以下三類情形:一是違反“一戶一宅”及其面積標準(一戶一宅超過標準面積和一戶多宅)超占宅基地;二是非本集體成員通過繼承、接受贈與等方式獲得房屋所有權后,合法占有宅基地;三是集體經濟組織成員改變居住用途對宅基地進行經營利用②2016年《海城市農村宅基地有償使用、流轉、退出暫行辦法》第3條;2017年《義烏市農村宅基地超標準占用有償使用細則(試行)》第2條;2017年《成都市郫都區農村宅基地有償使用指導意見(試行)》第3條。。將所有的有償使用形式均納入宅基地使用權下,最終會模糊宅基地使用權和集體建設用地使用權的權利分工[9],導致農地權利體系的結構混亂。因此,宅基地有償使用作為政策性表述,在立法轉化過程中需要遵循“宅基地使用權”的權利主體身份及功能限制。擇要而言,對于情形二,該宅基地使用權因主體的身份變化而應確定為集體建設用地使用權③2010年原國土資源部《確定土地所有權和使用權的若干規定》第49條。。對于情形三,經營利用已經超越了宅基地的地類功能,應歸入集體經營性建設用地使用權制度范疇。

上述土地用途與權利類型的非對應配置、重農戶收益輕集體管理的優位性錯置、農戶與集體間的盤活制度轉換不暢等協同難題,阻滯了盤活立法規則的理性構建。有必要面向協同增效目標對宅基地盤活制度進行理論解析和功能重構。

3 鄉村振興戰略下農村閑置宅基地盤活制度規范協同的法理闡釋

在農地權利構造的法學視角下,農戶盤活和集體盤活依托的權利基礎分別是宅基地使用權和土地所有權。當前盤活制度非協同化的根由在于,農戶收益權能擴張導致宅基地使用權過度財產化,集體管理權能孱弱導致集體土地所有權對盤活的調控不足。有必要從理論上廓清這兩項權利的價值功能、權能構造,明確集體土地所有權相較于農戶宅基地使用權的高位階“元權利”屬性,為盤活制度提供理論指引。

3.1 宅基地使用權的羈束功能對“農戶盤活”的路徑限縮

宅基地是我國農村土地法律制度中的特有概念。基于集體成員的居住需求而為之匹配的宅基地使用權,內在貫徹集體土地所有權的保障性價值約束,并外化于物權法定主義的立法技術要求。農戶盤活以宅基地使用權為權利基礎,其盤活路徑不應逾越物權法定主義為該項權利設定的居住保障這一羈束功能。

宅基地使用權的設置契合公有制語境中集體土地所有權的規范目的,具有濃厚的資源分配屬性,通過土地用途管理與權利內容的對稱性設計,來維持居住保障的羈束功能。首先,關于用途管理,根據2017年原國土資源部《土地利用現狀分類》,農村宅基地是一級地類“住宅用地”項下的二級類,專指農村用于生活居住的土地。其次,關于權利內容,《民法典》物權編第362條規定的宅基地使用權特指利用該土地建造住宅及其附屬設施的法定用益物權類型。于此,宅基地的管理制度和權屬制度形成對合,即宅基地作為土地利用的現狀用途(集體成員的居住保障),通過物權法定主義固定下來,成為宅基地使用權的權利內容。申言之,宅基地使用權的羈束功能應涵蓋該項權利取得和利用的整個過程和全部內容[10]。即便在當前農村土地使用權市場化改革的總體趨勢下,宅基地仍被界定為“農村村民用于建造住宅及其附屬設施的集體建設用地,包括住房、附屬用房和庭院等用地”①2019年中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部《關于進一步加強農村宅基地管理的通知》。。源于宅基地使用權的價值定位,宅基地使用權流轉應維持宅基地的成員居住保障功能。這決定了農戶盤活制度設計的如下具體內容。

第一,基于集體土地所有權為宅基地使用權設定的目的性約束,宅基地是法定的成員居住保障性建設用地,取向純粹經營性利用的農戶自主盤活有違該項權利的創設邏輯,農戶盤活應予限縮。宅基地使用權的享有和物權式流轉受到居住功能和主體身份的嚴格限制。這一方面決定了宅基地有償使用制度有其實施限度,主要適用于農戶居住情形下(權利設立和存續期間)集體針對農戶多占、擇位行為進行的收費。另一方面,農戶宅基地使用權的轉讓和互換應被定位為宅基地初始分配的“替代措施”,體現為特定地域范圍內集體經濟組織成員之間居住需求的增減平衡。2019年中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部《關于進一步加強農村宅基地管理的通知》第5條規定:“鼓勵農村村民在本集體經濟組織內部向符合宅基地申請條件的農戶轉讓宅基地。”地方實踐中,江蘇省和海南省將宅基地使用權的受讓主體限制在本集體內部未獲宅基地分配的村民②2019年《海南省農村宅基地管理試點辦法》第27條;2020年《江蘇省關于加強和規范農村宅基地管理工作的通知》第4條。。可見,宅基地使用權系集體土地所有權的獨特實現方式,以農戶為中心的對外財產化流轉違反了集體土地制度的自身規律[11]。宅基地使用權的享有和讓與始終受到身份和保障性功能的限制,而非遵循財產效益最優的市場化配置邏輯。

第二,基于租賃權的債權屬性和期限靈活性,農戶宅基地使用權流轉應限縮為主導性居住功能維持下的宅基地使用權租賃[12]。典型樣態是農戶居住在二樓,將多余的房屋出租經營[13]。在“物債二分”的財產權架構下,宅基地使用權租賃并未生成新的獨立物權,而是租賃合同中承租人請求出租方提供租賃物用于使用、收益的“債的利益”。承租權對物的占有系依附于“租賃之債”的效力,因而不會侵蝕宅基地的物權性居住保障功能。地方實踐中,有些明確強調租賃為宅基地使用權經營性流轉的主導方式。例如,江蘇省以租賃方式盤活閑置宅基地及農房;陜西西安推行的“共享村落”經營模式系通過農民閑置宅基地和農房出租的方式進行運作③2020年《江蘇省關于加強和規范農村宅基地管理工作的通知》第4條;2021年《西安市高陵區“共享村落”管理辦法(試行)》第3條。。農戶為主體的宅基地盤活制度需要保持因應其“居住保障需求變化”的調適彈性。將農戶宅基地經營性利用限定在租賃方式,并未逾越物權法定的基本框架,且能夠兼顧主導性居住需求之外的臨時性、附帶性經營需求。

第三,宅基地需要通過退出制度進行用途和地類轉化,以滌除土地上的宅基地使用權及其保障功能約束,再以集體建設用地使用權為權利基礎進行再利用。當宅基地不再用于成員居住保障時,則應轉為不含有特定居住功能約束的一般性建設用地。例如,《瀏陽市農村宅基地使用權流轉管理辦法(試行)》第14條規定:“宅基地使用權轉讓,是宅基地使用權人將集體建設用地使用權轉移的行為。”第21條規定:“宅基地使用權抵押,符合抵押條件的依法辦理建設用地使用權抵押。”可見,諸如轉讓、抵押等物權式流轉均非直接賦予宅基地使用權以市場化流通屬性,而是將其轉化為集體建設用地使用權實現盤活目標。

總言之,閑置宅基地盤活立法不能違反宅基地使用權作為法定物權的保障性功能羈束。這需要厘正以農戶為主體的、以宅基地使用權流轉為載體的宅基地盤活規則。一方面,農戶宅基地使用權的物權式流轉應定位為初始分配之外,集體經濟組織成員居住需求的“補位性”保障措施。宅基地使用權租賃僅用于居住功能維持下的“財產功能附帶實現”需求。另一方面,當宅基地的使用主體突破集體經濟組織成員身份限制或產生居住功能向經營功能的長期變更時,應為之匹配農戶宅基地使用權向集體建設用地使用權的轉換途徑。

3.2 公共所有權的管理權能對“集體盤活”的路徑優化

土地功能的高效配置是鄉村振興戰略下農村宅基地盤活的重要關切,這需要依憑集體土地所有權蘊含的村莊規劃參與編制、宅基地收回、土地整理等管理權能予以實現。作為承接我國公有制法律實現的重要權利形態,集體所有權具有不同于私人所有權的“公共所有權”屬性,它表現出公共利益指向[14]。雖然我國《民法典》在所有權法律制度中未直接采取公共所有權和私人所有權的分類,但集體所有權是一種典型的公共所有權。就公共所有權而言,管理權能是標志性權能,是令其他各項權能得以不同于私人所有權方式運行的效力來源[15]。這體現在,集體土地的占有、使用、收益等私權性權能需要受到成員整體利益的合目的性約束,并有利于公法上土地管控目標的實現[16]。依據土地的多功能理論[17],土地在其主導功能外同樣保持著承載其他功能之可能,地塊用途間可相互轉換或形成復合。不同于農戶盤活受制于宅基地使用權的功能限制,集體盤活時能夠基于所有權的管理權能,通過成員決議和所有權代表行使機制,由集體在土地多元功能之間進行統籌性的遴選和重配(表1)。

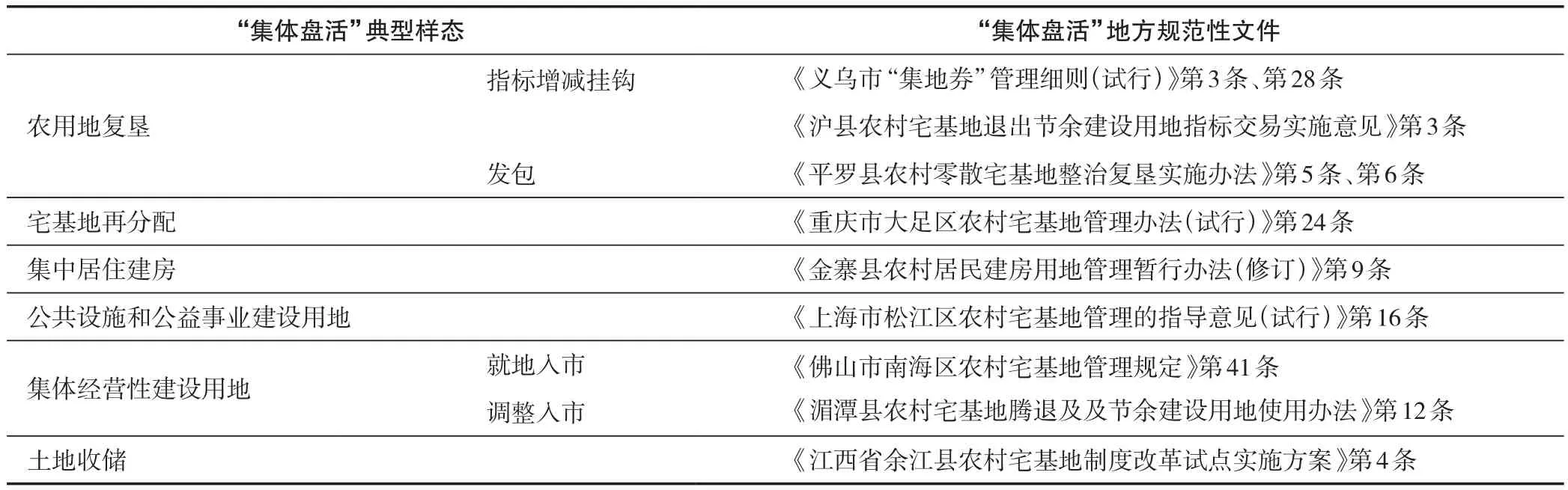

表1 閑置宅基地集體盤活的地方典型樣態Tab.1 Typical pattern of local reform sample of collective redevelopment of idle rural residential land

第一,集體對土地的分區式村莊規劃參與編制權,有助于抑制宅基地用途變更和面積超占等非理性無序盤活行為,形成宅基地盤活改革中管制與自治的互動關系。為了實現村莊規劃的實用性規劃定位,不同于城鎮空間內規劃的政府主導原則,村莊規劃強調“共同締造”理念,實施鄉鎮政府引導和以村民為主體的編制實施原則①2019年自然資源部辦公廳《關于加強村莊規劃促進鄉村振興的通知》第15條:“強化村民主體和村黨組織、村民委員會主導。鄉鎮政府應引導村黨組織和村民委員會認真研究審議村莊規劃并動員、組織村民以主人翁的態度,在調研訪談、方案比選、公告公示等各個環節積極參與村莊規劃編制,協商確定規劃內容。村莊規劃在報送審批前應在村內公示30日,報送審批時應附村民委員會審議意見和村民會議或村民代表會議討論通過的決議。村民委員會要將規劃主要內容納入村規民約。”。結合當前國土空間規劃改革,宅基地管理模式已從單一用途管制走向主導功能設定的分區治理階段。2019年中共中央、國務院《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》提出城鎮開發邊界外的建設,按照主導用途分區,實行“約束指標+分區準入”的管制方式。這表明宅基地須結合規劃中特定空間范圍的主導功能,確定具體的利用內容和管制事項。對此,北京市提出以村莊規劃引導宅基地分區分類管理利用;安徽省將規劃先行作為盤活的基本原則之一,強調通過盤活利用與村莊規劃的銜接,貫徹綠色發展要求;云南省大理市按照禁止發展區、限制發展區、適度發展區對宅基地進行分區管理②2022年《北京市國土空間近期規劃(2021—2015年)》第145條;2018年《大理市鄉村民宿客棧管理辦法(試行)》第12~15條;2020年《安徽省關于組織申報開展農村閑置宅基地和閑置住宅盤活利用試點示范有關事項的通知》第1條第2款。。分區式村莊規劃能夠促進宅基地功能的優化配置和空間的均衡布局,防止開發行為無序化對耕地和生態空間的擠占和破壞。

第二,集體的收回權能夠促進宅基地多元功能的重新配置。當集體作為閑置宅基地盤活主體時,意味著通過退出制度滌除了宅基地使用權的保障主體和功能約束,可在土地多功能中識別最優功能。結合兩輪試點改革經驗,集體盤活的方式主要包括:一是宅基地復墾為耕地等農用地。復墾后形成“集地券”等權利憑證,用于新增建設用地指標增減掛鉤。對于零散宅基地,也可在復墾后按照承包地確權并采取有償或無償方式發包。二是暫不能利用的,由集體收儲。三是優先用于未獲或少獲宅基地的集體成員初始分配。四是置換后用于集中居住建房或村莊公益用地。五是作為集體經營性建設用地入市。包括就地入市和調整入市兩種方式。就地入市是指將退出的宅基地變更登記為集體經營性建設用地并按規則入市;調整入市主要包括復墾后建設用地指標交易異地入市、集中整備后統一入市、政府統籌入市等。根據《土地管理法》第63條規定:“土地利用總體規劃、城鄉規劃確定為工業、商業等經營性用途,并經依法登記的集體經營性建設用地,土地所有權人可以通過出讓、出租等方式交由單位或者個人使用。”而對于可入市的經營性建設用地范圍和來源,并不限于土地利用現狀為經營性建設用地的存量土地[18]。于此,閑置宅基地向經營性建設用地的地類轉換是集體盤活的重要方式。

第三,集體的調控權有助于土地用途轉換和復合利用,增進產業與權利的相容性,落實“產業興旺”的鄉村振興目標。在現行用途管制法律制度下,土地用途的設定具有唯一性和互斥性。2017年《土地利用現狀分類》在“總則”部分新設規定,地類的劃分遵循“保證不重不漏,不設復合用途”的原則。這割裂了地塊的功能效應,忽略了建設開發導向的多宜性和適應性。2020年中共中央、國務院《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》面向“產業用地市場化配置”目標,提出“調整完善產業用地政策,創新使用方式,推動不同產業用地類型合理轉換,探索增加混合產業用地供給”。2021年自然資源部等《關于保障和規范農村一二三產業融合發展用地的通知》進一步明確在符合國土空間規劃的前提下,鼓勵對依法登記的宅基地等農村建設用地進行復合利用。以此為宅基地經營性利用的方向指引,閑置宅基地轉為集體建設用地后,可作為鄉村休閑農業、鄉村旅游等新興產業用地。通過集體對土地用途的調控,以用途轉換和用途復合紓解傳統用途管制的僵化性,形成符合產業用地市場化配置要求的供地制度。

集體盤活在農戶盤活的單一財產目標之外,與鄉村振興戰略蘊含的產業興旺、優化布局、生態宜居等要求更具契合性,有助于釋放統一、集約、高效的盤活效益。此種盤活的前提是滌除宅基地使用權的約束,即在農戶退出之后,通過集體對建設用地的功能重設予以實現。

4 鄉村振興戰略下農村閑置宅基地盤活制度規范協同的立法完善

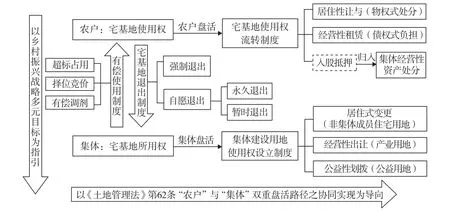

盤活制度并非單兵突進的立法舉措,而應嵌入鄉村振興戰略的復合目標,并將多元制度的協同式構建融于該項改革的頂層戰略。通過重構宅基地使用權流轉和集體建設用地使用權制度,廓清《土地管理法》第62條雙重盤活路徑(農戶盤活和集體盤活)間的制度分工,并匹配以宅基地有償使用和退出制度的協同創新,促進集體盤活與農戶盤活的順暢轉換(圖1)。

圖1 盤活項下多元制度的規范協同示意圖Fig.1 Schematic diagram of the normative coordination of multiple institutions under the redevelopment

4.1 農戶盤活:以租賃權為核心的宅基地使用權經營性流轉制度

以租賃式盤活嚴格限縮農戶宅基地經營性利用的權利形態,純化宅基地使用權的規范意旨。應遵循《民法典》中宅基地使用權在土地用益物權中的特定功能定位,設計農戶宅基地使用權流轉的具體形式及其適用條件。農戶宅基地使用權流轉規則主要包括:(1)轉讓、互換等宅基地使用權的讓與行為應限于本集體經濟組織內部未獲或少獲宅基地分配成員的居住需求保障[19]。對于特定地域范圍內其他集體經濟組織成員,非集體經濟組織成員因繼承、受贈等合法占有本集體成員宅基地用于居住的,成立集體住宅性建設用地使用權。操作上,應對原農戶宅基地使用權直接變更登記。(2)入股和抵押不是宅基地使用權的流轉方式,應歸于土地所有權項下集體經營性資產的處分范疇,農戶僅能基于集體經濟組織成員身份針對經營性資產的收益行使分配請求權。(3)對于宅基地的附帶性經營性利用,僅限于居住功能維持前提下,以租賃權這一債權式流轉方式予以設定。同時,為銜接宅基地有償使用制度,應將農戶出租宅基地使用權情形下集體的收益分配權排除在有償使用制度適用范圍之外。

4.2 集體盤活:以多功能為核心的集體土地所有權行使制度

以騰退宅基地的再利用為基礎配置集體建設用地多元功能,這需要依托集體土地所有權行使制度重構集體盤活規則。改革實踐中,2022年《廣東省土地管理條例》在“建設用地供應與利用”一章規定了“閑置宅基地利用”條款,主要指集體針對農戶退出宅基地的再利用。這表明,集體盤活規則構建已成為重要的立法方向。對此:(1)應確立集體盤活的方式和位序規則。結合四川省、貴州省、浙江省試點探索,集體盤活方式歸為“就地利用”和“整合調劑”兩大類。“就地利用”依次分為宅基地再分配、公益設施建設、直接入市;不能就地利用的進行整合調劑,主要用于集中建房和調整入市。(2)完善住宅性、公益性和經營性的集體建設用地使用權類型化設立規則。除由農戶宅基地使用權變更而來的集體住宅性建設用地使用權這一類型外,對于村莊公益用地,依據劃撥方式設立集體公益性建設用地使用權。對于產業用地,依據《土地管理法》第63條的出讓或出租方式設立集體經營性建設用地使用權。同時,通過完善集體經營性建設用地使用權登記制度,將建設用地使用權合同中約定用途條款納入登記[20],以此設定經營性利用的具體產業清單。(3)制定集體盤活收益的法定分配規則。為避免集體盤活產生的收益為村干部等少數人控制、侵占農戶權益的現實風險,應對于入市產生的集體收益,規定優先用于支付具有成員資格但未獲得或少占宅基地的農戶補償費、集體經濟組織成員自愿宅退出宅基地的補償費、建設集體公共設施、公益事業的費用;若有剩余,可以依據決議程序確定向本集體經濟組織成員的分配方案。(4)構建主體功能導向下村莊規劃的彈性用途規則,增強規劃的裁量性。一方面村莊規劃的彈性用途機制與集體經營性建設用地使用權的約定用途(設定復合用途和用途變更)相銜接,有利于管理與權屬的制度協調。另一方面能夠為閑置宅基地向經營性建設用地的轉換提供規劃依據。對此,可借鑒2021年《江蘇省泗洪縣農村集體經營性建設用地入市試點實施辦法(試行)》第9條關于“規劃中土地利用現狀為非經營性建設用地的,也可入市”的規定,將集體經營性建設用地的范圍作涵蓋“土地利用用途變更后的經營利用”擴張式界定,促進閑置宅基地向集體經營性建設用地的順暢轉換。

4.3 集體與農戶盤活轉換:以宅基地有償使用制度和宅基地退出制度為實施路徑

在厘定農戶盤活和集體盤活的制度分工外,有必要以宅基地有償使用制度和宅基地退出制度為中心,為集體與農戶之間的土地權利轉換構建制度路徑,以此促進閑置宅基地盤活改革的協調聯動效果。

4.3.1 從集體到農戶:以收費式為核心的居住性宅基地有償使用制度

以有償使用制度表彰集體向農戶分配的居住性宅基地之財產屬性,限定宅基地有償使用制度的適用范圍。有償使用制度應定位為以宅基地的成員居住保障功能為約束,針對福利性無償分配所展開的制度完善。依據該定位,有償使用制度主要適用于以下兩類情形:第一類是,不違反村莊規劃的前提下,集體對成員超標占用的宅基地進行階梯式收費。具體可分為:“一戶一宅”中宅基地使用面積超過限制;“一戶多宅”超出一戶宅基地使用面積限制;本集體經濟組織成員因繼承、受贈房屋或其他合法方式使用宅基地,與其原有宅基地合計面積超過限制。需要明確的是,有償使用收費不能作為取得“超占部分”宅基地使用權的根據,而是倒逼農戶退出超占宅基地的經濟措施。第二類是,宅基地分配和使用階段的有償配置。包括在宅基地資源稟賦差異較大的地區,為豐富宅基地分配方式、凸顯區位優勢而在初始分配階段實行的集體經濟組織成員宅基地擇位競價制度①如2018年《北流市農村宅基地退出、有償使用和流轉暫行辦法》在村民申請農村宅基地建房審批程序中規定了在全市范圍內推行擇位競價制度。,以及使用過程中不同農戶之間宅基地使用面積的增減有償調劑[21]。

4.3.2 從農戶到集體:以強制性和自愿性相結合的宅基地退出制度

以退出為農戶宅基地向集體建設用地轉換的銜接,構建法定的強制退出制度,增設以有期性為核心的自愿退出制度。退出制度是將農戶宅基地回復為集體建設用地、落實集體土地所有權管理權能的重要節點性制度。未來立法需要精細化宅基地退出制度。(1)現行立法沒有確立強制退出規則,削弱了集體對農戶宅基地的復歸權,不利于宅基地的有效管理。應遵從“強制退出列舉,其余皆為自愿退出”的立法技術,明確強制退出的法定情形為:超標占有且違反規劃、喪失集體成員資格而擅自流轉宅基地使用權用于經營、以宅基地置換但按未按約定交出原宅基地、使用權人死亡且無人繼承宅基地及地上房屋。除此之外均可納入自愿退出制度范疇。(2)為了強化自愿退出的農戶意愿,消除其退出后失地的后顧之憂,有必要建立一定期限內退出宅基地使用權的“暫時退出、異地回復”制度。解釋論上,《土地管理法》第62條可進行目的性擴張解釋,除進城落戶情形下永久退出宅基地使用權和宅基地分配資格權外,尚包括農戶在另有長期穩定居所時,將閑置的宅基地使用權在一定期限內退回集體的有期式退出制度。暫時退出的農戶在成員名冊中記載分配資格,作為期滿后無償獲得分配的依據。同時,為促進土地整理和集中利用,可借鑒二輪試點遼寧省沈陽市的改革探索,在退出協議中納入“待暫時退出期滿后,按照當時的村莊規劃和宅基地面積情況,農戶有權重新申請宅基地建房,進行異地回復”條款,或由“一戶一宅”的分散居住向“一戶一居”的集中居住轉變[22]。(3)構建自愿退出中農戶權利保障制度。對于退出的經濟補償,需要全面考量宅基地的住房保障功能、附帶性生產經營功能(分散式飼畜養禽或附隨的商業活動)的效用進行補償。但對于地類轉變后形成的經濟收益,農戶僅得以暫時退出下保有的集體經濟組織成員身份參與分配。對于退出的配套保障,試點地區集中圍繞城鎮住房和子女入學、就業培訓等方面的政策性優待進行落實。此外,尚可在土地使用權內部體系研判退出宅基地使用權,但同時保留土地承包經營權的權利保障制度。需要強調的是,政策中的鼓勵“自愿退出”不等于倡導“自主盤活”,自愿退出和自主盤活是兩個概念,只有厘正農戶自行財產化流轉宅基地的行為不具正當性,農戶才會真正形成退出宅基地的自主意愿,否則自愿退出條款將被虛置。

5 結語

集約節約用地、產業用地市場化配置、生態文明等多元目標注入鄉村振興戰略后,需要深化盤活制度面向新發展理念的導向性研究。閑置宅基地盤活并非僅在宅基地“三權分置”下,通過顯化宅基地使用權的財產權屬性即可完成的孤立改革。農戶和集體作為《土地管理法》規定的并行盤活主體,應當因應兩者的主體特質配置盤活制度。本文力求調試“重農戶、輕集體”的非協同制度問題,以土地用益物權的功能羈束理論限縮宅基地使用權經營性流轉的權利形式,融合土地多功能理論與公共產權理論擴展集體住宅性、公益性、經營性建設用地使用權的權利譜系,同時為農戶與集體間的權利轉換設計銜接規則。通過調適盤活項下宅基地使用權流轉、集體建設用地使用權設立、宅基地有償使用以及退出制度之間功能錯置、適用沖突、銜接不暢等非協同化問題,提升閑置宅基地盤活制度的體系效益。