鄉村地域“三生空間”功能演化與耦合協調度研究

——以黑龍江省為例

倪維秋,夏 源,趙寧寧

(1. 北京市社會科學院,北京 100101; 2. 廣州市城市規劃設計有限公司,廣東 廣州 510060;3.廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510060;4.廣東省城市感知與監測預警企業重點實驗室,廣東 廣州 510060)

1 引言

鄉村地域是鄉村發展的物質基礎和重要載體,具有多功能的客觀屬性[1]。在中國快速城鎮化和工業化的進程中,鄉村地域面臨著發展受限、人口流失、空間凋敝、功能失衡等鄉村衰退困局。為此,中國政府提出實施鄉村振興戰略,對統籌城鄉融合發展和農業農村發展進行戰略部署和總體布局。在鄉村振興戰略背景下,促進鄉村功能提升和多功能協調有序發展,釋放鄉村地域功能空間最大效益,是破解鄉村發展困境的重要支點[2]。

當前對鄉村地域的研究主要包括鄉村發展動力機制、鄉村空間演化和重構、鄉村功能優化與轉型等方面。鄉村發展動力機制研究多圍繞自然條件、資源稟賦和產業基礎等鄉村內在因素和國際國內市場、政策環境等外援驅動力展開,探討鄉村未來發展路徑和優化對策[3-4]。在鄉村空間演化和重構方面,已有研究將鄉村空間劃分為鄉村物質空間和社會經濟空間,并按功能進一步劃分為鄉村生產空間、鄉村居住空間、生態保育空間、鄉村文化空間和公共交往空間等,以揭示鄉村不同空間的演化過程、動因與重構模式[5-7]。關于鄉村功能優化與轉型的研究則集中于探討鄉村功能的內涵和分類、動態演變和驅動機制等[8-11]。在當前縣域城鎮化建設以及城鄉融合發展等多重背景下,鄉村功能逐漸向農業生產、生活保障、生態保護等多功能延伸,鄉村地域“三生空間”功能研究逐漸成為當前鄉村地域研究的熱點。

當前鄉村地域“三生空間”功能主要研究對象包括山區[12-13]、少數民族聚集區[14]、傳統村落[15]、大城市周邊地區[16-17]等。黑龍江是我國重要的糧食產量大省,探索其用地功能結構性提升對于保障糧食安全、實現鄉村高質量發展具有重要意義。本文通過構建鄉村生產—生活—生態功能評價指標體系,運用耦合協調度模型,考察2009—2018年黑龍江省鄉村生產—生活—生態空間功能在時間和空間上的耦合協調關系,以期為促進鄉村“三生空間”協調發展提供理論依據,為實現鄉村全面振興提供借鑒參考。

2 研究區概況及數據來源

2.1 研究區概況

黑龍江省(43°26′~53°33′N、121°11′~135°05′E)位于中國東北地區北部,下轄12個地級市、1個地區,常住人口3 185.0萬人①數據來源:2020年黑龍江省第七次全國人口普查主要數據公報。,總面積47.3萬km2。黑龍江省現有耕地2.39億畝、行政村近1萬個,糧食產量和綠色食品產值均居全國前列。2021年,黑龍江省糧食總產量占全國11.5%,連續11年位居全國第一,綠色食品原料標準化生產基地占全國1/2,是我國最大的綠色食品生產和供給基地。2021年三次產業增加值中,黑龍江省第一產業增加值遠高于全國平均水平,而二三產業增加值均低于全國平均水平。黑龍江省鄉村地域在糧食生產和綠色食品供給中發揮著重要作用,對于構建國家糧食安全新發展格局具有重要意義。

目前,黑龍江省鄉村地域普遍存在村集體土地資源利用低效、經濟積累底子薄、村級財政虧空負債多、新老矛盾長期并存等問題[18]。這些問題導致鄉村轉型發展內生動力不足,嚴重制約著黑龍江省鄉村地域的全面發展。

2.2 數據來源

本文主要涉及土地利用數據、行政邊界數據和社會經濟數據。土地利用數據和行政邊界數據來源于中國科學院資源與環境科學數據中心云平臺(http://www.resdc.cn/)。社會經濟數據來源于2010—2019年《黑龍江省統計年鑒》,剔除基本不具備鄉村屬性的市轄區,以其余64個縣級行政區作為研究區域,個別年份的空缺數據用插值法補齊。

3 研究方法

3.1 熵值法

各指標的權重采用熵值法(EWM)根據各指標的信息量大小確定。熵值表示評價指標的有用信息,指標提供的有用信息越多,其權重就越大。EWM是一種客觀的權重法,可以在一定程度上避免主觀影響的偏頗。本次研究選擇的指標較多,選用熵值法可以確定各個指標的權重值,進而實現綜合評價。

3.2 耦合協調度模型

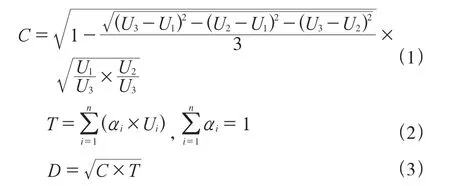

本文采用耦合協調度模型(CCDM)定量測度鄉村生產、生活和生態空間功能之間的耦合協調關系。耦合協調的程度決定了關鍵子系統的結構和順序,決定了系統由無序到有序的發展趨勢。計算公式如下[19]:

式(1)—式(3)中:C為耦合度;Ui為各指標的評價值,且maxUi為U3;T為系統的綜合評價指數;αi為各評價指標的待定系數,參考相關研究成果[20],將生產功能待定系數確定為0.35,生活功能待定系數確定為0.35,生態功能待定系數確定為0.30;D為耦合協調度。根據耦合程度的變異特征,本文將生產—生活—生態功能之間耦合關系劃分為以下4種類型:C∈[0,0.3),低耦合階段;C∈[0.3,0.6),對抗階段;C∈[0.6,0.8),磨合階段;C∈[0.8,1.0],高耦合階段。

4 結果與分析

4.1 鄉村地域“三生空間”功能評價指標體系構建

鄉村地域多功能性是社會經濟可持續發展對鄉村的多元訴求,根據生產、生活、生態功能的內涵和黑龍江省的實際情況選取出各類功能的反映指標。

生產功能是指土地作為勞作對象直接獲取或以土地為載體進行社會生產而產出各種產品和服務的功能,包括農業生產和非農業生產兩方面。黑龍江省鄉村地域的生產功能以農業生產功能為主,根據黑龍江省的發展現狀,選擇人均耕地面積、人均糧食產量、糧食單產、土地墾殖率、第一產業增加值占比、農業土地生產率6項指標反映農業生產功能。根據黑龍江省鄉村非農業生產以基于第一產業的服務業和加工業為主的特征,選擇人均農林牧漁服務業總產值、二三產業增加值占比兩項指標來反映非農業生產功能。

生活功能是鄉村地域空間在人類生存發展中為滿足人民生活水平而提供基本生活保障的能力,主要包括人口承載、社會保障、社會發展三方面功能。根據黑龍江省的實際情況,選擇農村人均住房面積來反映人口承載功能,選擇農村人均用電量、農村人均純收入、交通用地密度、千人擁有醫療衛生機構床位數來反映社會保障功能,選擇人均儲蓄存款水平、人口自然增長率指標來反映社會發展功能。

生態功能是保證區域高質量可持續發展的重要組成部分,其內涵包括資源保護、生態保育、環境維護三個方面。根據黑龍江省的實際情況,選擇鹽堿地面積占比、荒漠化土地面積占比兩項指標來反映資源保護功能,選擇空間開發強度、森林覆蓋率、水域覆蓋率、草地覆蓋率4項指標來反映生態保育功能,選擇人均化肥使用量指標來反映環境維護功能。

綜上,本文結合相關研究成果[21-22]和黑龍江省的實際情況,考慮到數據的可獲得性,共選取了22個指標構建鄉村“三生空間”功能的評價指標體系。為消除量綱的影響,運用極差標準化法對各評價指標進行無量綱化處理,并使用熵權法確定各評價指標權重(表1)。

表1 鄉村地域生產—生活—生態功能評價指標體系Tab.1 Production-living-ecological function evaluation index system of rural areas

4.2 鄉村地域“三生空間”功能整體時空演化特征

利用熵權法(EWM)計算各指標的權重,如表1所示。結果表明,生產功能總權重占比為37%,其中農業生產功能26%,非農業生產功能11%。說明農業在黑龍江省鄉村生產活動中占有重要地位,這也與黑龍江省鄉村地域的實際情況一致。在農業生產功能指標中,人均耕地面積的權重最高,占8%,說明黑龍江省人均耕地面積對生產功能的作用最大。在非農業生產功能的指標中,人均農林牧漁服務業總產值最高,占8%,說明黑龍江省非農業生產功能主要依靠農林牧漁服務業。生活功能權重占比為31%,其中權重最高的指標是農村人均住房面積,占比7%,說明對于黑龍江省農村生活功能影響最大的指標是農村人均住房面積。生態功能權重占比為32%,其中權重最高的指標是鹽堿地面積占比,權重為9%,次之為森林覆蓋率,權重8%,說明對于黑龍江省農村生態功能影響最大的指標是鹽堿地和森林。根據相關研究,黑龍江省耕地鹽堿化問題嚴重,黑龍江省67個縣中有14個縣受土壤鹽堿化危害,耕地鹽堿化面積為5 670 km2,占黑龍江省西部土地面積的24%[23]。同時,黑龍江省森林資源豐富,森林覆蓋率達47.23%,鹽堿地和森林的高覆蓋率側面佐證了本文的研究結論。

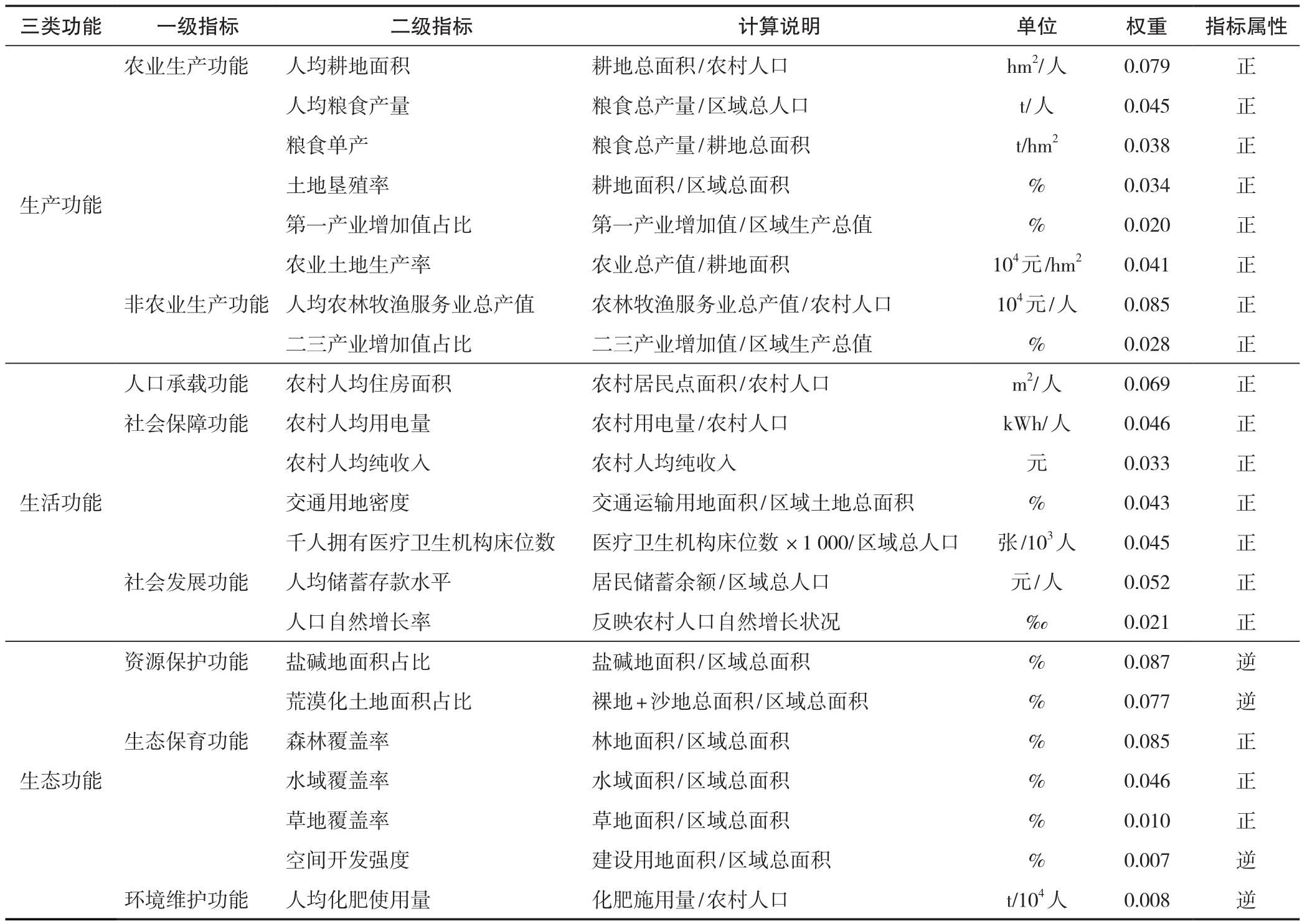

依據鄉村地域多功能評價指標體系,計算得到不同時期黑龍江省各縣區鄉村地域生產功能、生活功能和生態功能評價值。整體來看,2009年黑龍江省鄉村地域生產功能均值與生態功能持平、高于生活功能。2009—2018年,鄉村地域生產功能、生活功能和生態功能均明顯弱化(圖1)。

圖1 2009—2018年黑龍江省鄉村地域生產—生活—生態功能評價值Fig.1 Evaluation value of production-living-ecological functions in rural areas of Heilongjiang Province from 2009 to 2018

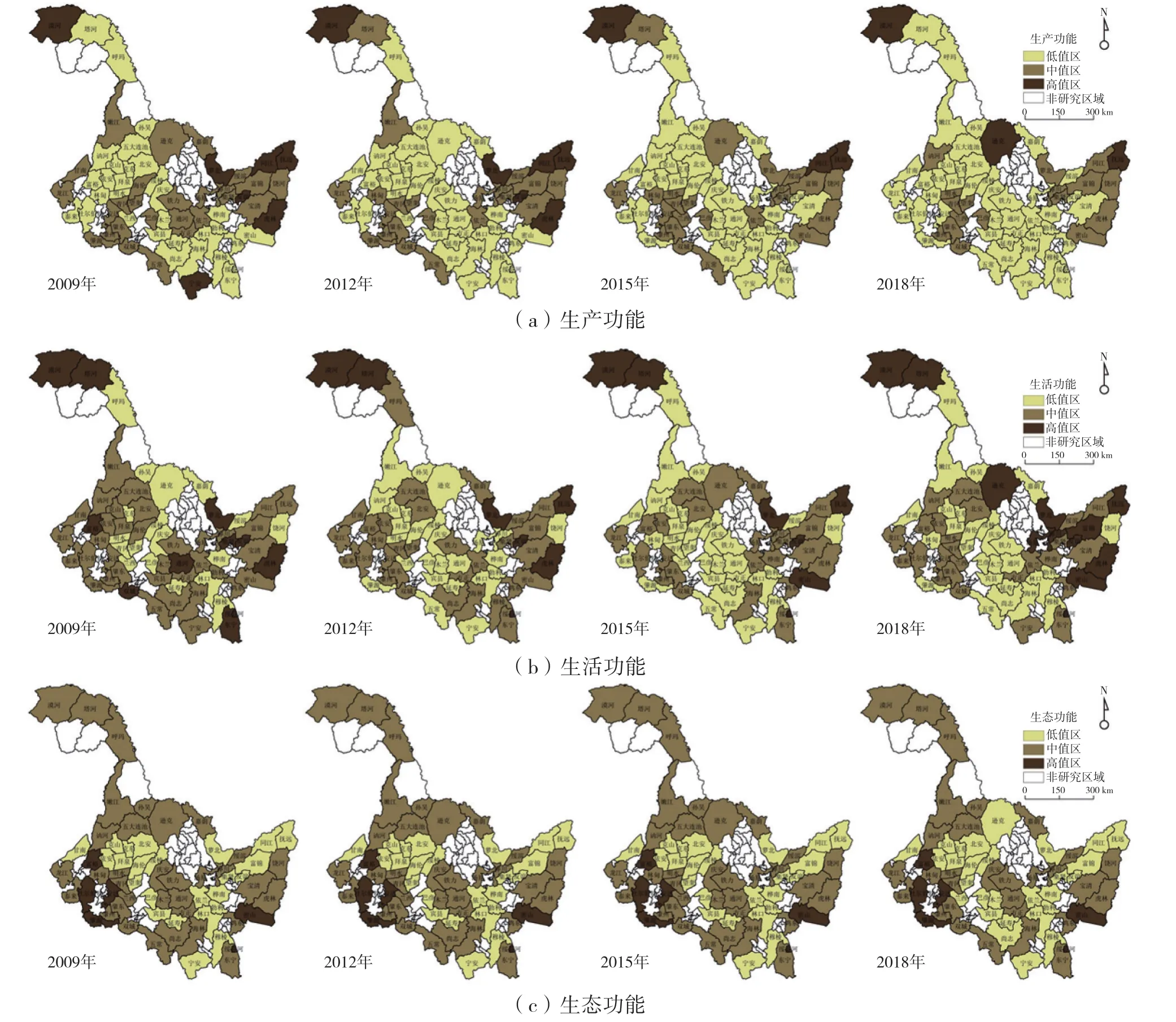

鄉村地域“三生空間”功能分類型時空演化特征。用自然斷點法將不同縣域鄉村地域功能劃分為三個等級,其中高值區表示相應的功能最強,運用ArcGIS軟件對鄉村地域生產功能、生活功能和生態功能等級區進行空間可視化(圖2)。從空間上看,2009—2018年,生產功能集聚特征明顯,呈現“四周高—中間低”的空間分布特征,高值區主要分布在黑龍江省內遠離哈爾濱市、佳木斯市的外圍地區,這些地區以平坦肥沃的三江平原和松嫩平原為代表,適合發展農業生產,是省內主要的農業生產區域,這也說明了當前黑龍江省鄉村地域生產功能主要表現為農業生產功能。從時間維度上看,2009—2018年,生產功能高值區呈現不斷收縮的趨勢,說明黑龍江省鄉村地域生產功能在不斷下降,這主要是因為鄉村地區人口不斷流失、生產水平下降。2009—2018年,生活功能集聚特征較為明顯,與生產功能類似,呈現“四周高—中間低”的特征。時間維度上,生活功能呈現出不斷收縮的特征,2009年黑龍江省中部地區生活功能高值區域占比尚且較高,到2018年,中部地區高值區已經大量減少。2009—2018年,生態功能集聚特征不明顯,從東到西、從北到南呈現間隔集聚狀態,高值區與低值區呈現出明顯的間隔分布特征。從時間維度上看,生態功能基本保持不變。

圖2 2009年、2012年、2015年、2018年黑龍江省各縣鄉村地域生產—生活—生態功能分級圖Fig.2 Grading map of production-living-ecological function of rural areas in counties of Heilongjiang Province in 2009, 2012, 2015 and 2018

4.3 鄉村地域“三生空間”功能耦合協調性分析

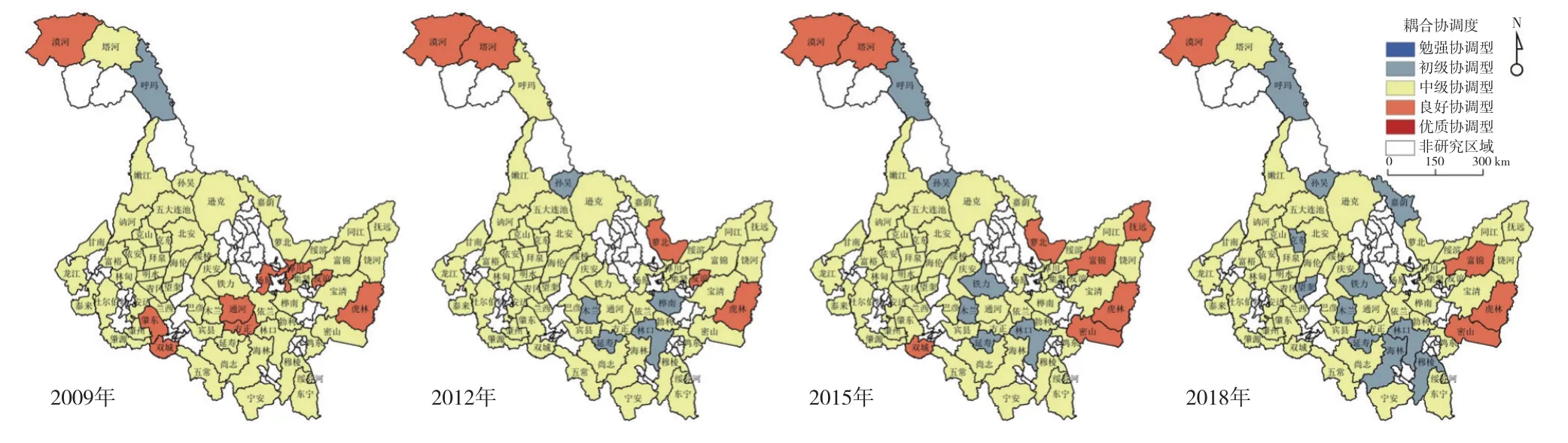

利用ArcGIS軟件對黑龍江省各縣鄉村地域“三生空間”功能耦合程度進行可視化(圖3)。總體來看,2009—2018年黑龍江省80%以上的縣處于磨合和高耦合階段,這說明鄉村生產—生活—生態功能之間具有明顯的互相驅動作用。具體來看,生產—生活—生態空間之間的耦合關系和相互作用強度具有明顯的時空多樣性。

圖3 2009年、2012年、2015年、2018年黑龍江省各縣鄉村地域生產—生活—生態功能耦合程度Fig.3 Degree of coupling of production-living-ecological function of rural areas in counties of Heilongjiang Province in 2009, 2012, 2015 and 2018

從空間上來看,耦合度較低的地區主要集中在黑龍江省西南角(肇源縣和杜爾伯特蒙古族自治縣)、東北角(撫遠縣)和中北部地區(遜克縣)。從時間尺度上來看,黑龍江省的生產—生活—生態功能的整體耦合程度變化不大。2009—2018年,耦合度較高的地區呈現從黑龍江省中部(哈爾濱市周邊)向西部(齊齊哈爾市周邊)、東部(佳木斯市周邊)轉移的趨勢。同時,三種功能之間的耦合關系在一些縣呈現出明顯的波動性,在高耦合階段和磨合階段之間存在著流動性變化。以巴彥縣為例,巴彥縣在2009年、2012年、2018年“三生空間”耦合度均較高,在2015年耦合度卻略有下降。高耦合階段到磨合階段的演變表明,在社會經濟發展和鄉村轉型過程中,鄉村生產—生活—生態功能之間的耦合互動略有減弱,鄉村優勢功能增強而其他功能日益弱化的趨勢明顯。

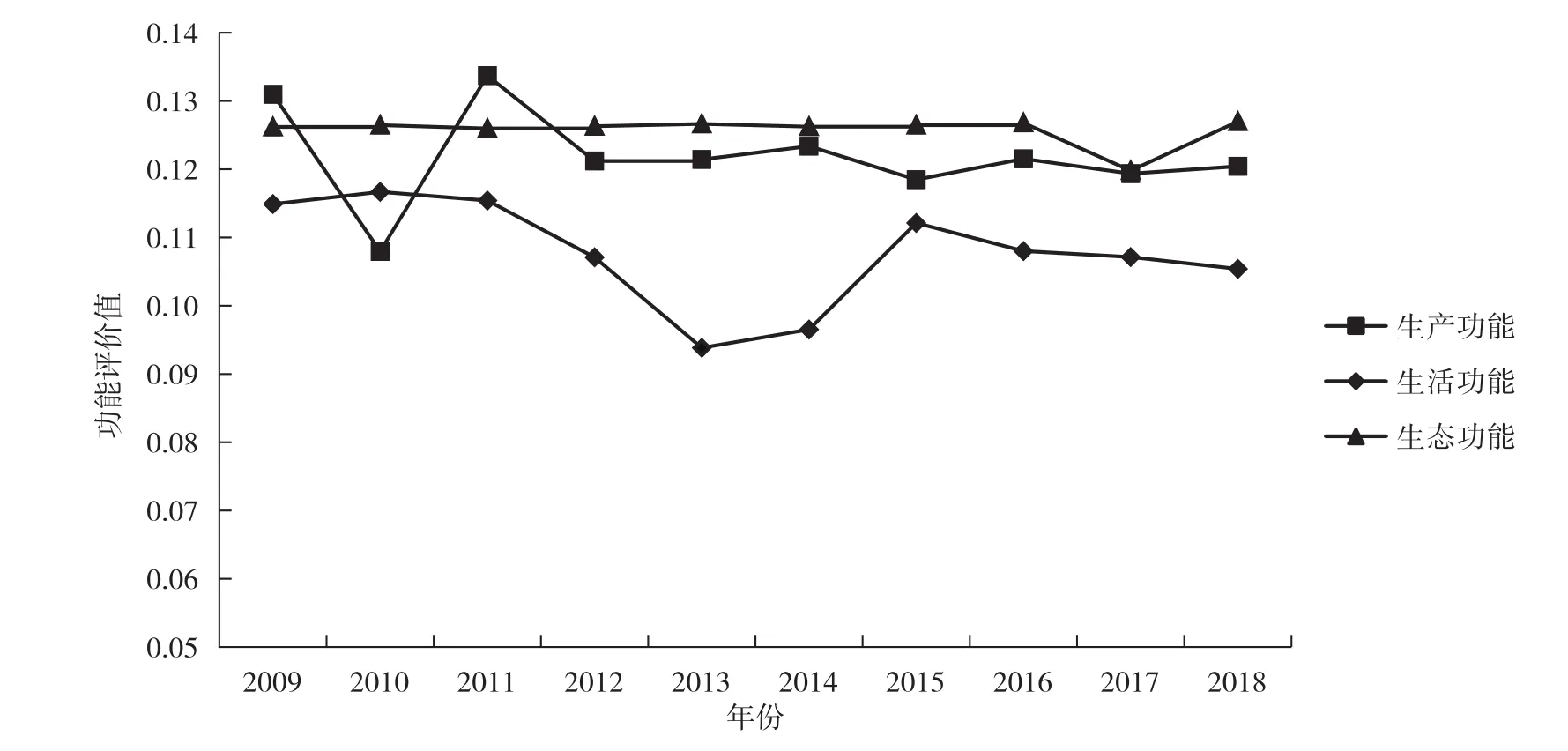

結合已有研究成果[19]和計算結果,運用等間距分類法,以0.40、0.45、0.50和0.55為斷點將鄉村地域生產—生活—生態功能耦合協調類型劃分為勉強協調型、初級協調型、中級協調型、良好協調型和優質協調型共5類(圖4),分別代表鄉村地域生產功能、生活功能和生態功能之間協調失衡、初級協調同步、中級協調同步、良好協調同步以及優質協調同步的水平。

圖4 2009年、2012年、2015年、2018年黑龍江省各縣鄉村地域生產—生活—生態功能耦合協調度Fig.4 Coupling coordination of production-living-ecological functions of rural areas in counties of Heilongjiang Province in 2009, 2012, 2015 and 2018

2009—2018年,黑龍江省很多地區從中級協調同步降級為初級協調同步,這反映了這些地區的耦合協調度水平在不斷下降。耦合協調水平較低的縣區一般以某一類功能為主導或存在顯著的功能短板,鄉村地域多功能相互制約,不利于鄉村可持續發展;而耦合協調水平較高的縣區鄉村地域生產、生活和生態功能在發展過程中彼此協調一致、相互促進,有利于實現鄉村地域系統有序發展。耦合協調度高的區域和耦合度高的區域在空間上具有關聯特征,耦合協調度高的區域耦合度一般也較高,而耦合協調度低的區域耦合度一般也較低。

5 結論與建議

5.1 結論

2009—2018年,黑龍江省鄉村地域生產功能和生活功能呈現出相對弱化的趨勢,生態功能變化不大。

時間維度上,三種功能重要性有所波動,但是整體變化不明顯,主要呈現生產功能>生態功能>生活功能的特征。生產功能中農業生產功能權重是非農業生產功能的兩倍,說明農業在黑龍江省鄉村生產活動中占有重要地位;生活功能中影響最大的指標是農村人均住房面積;生態功能中影響最大的指標是鹽堿地和森林,這與黑龍江省耕地鹽堿化問題嚴重、森林覆蓋率高的現狀相吻合。

空間維度上,黑龍江省鄉村地域生產、生活功能呈現出明顯的集聚特征,主要體現為“四周高—中間低”。生產功能高值區主要分布在平坦肥沃的三江平原和松嫩平原這些適合發展農業生產的地區;生產、生活功能高值區均呈現不斷收縮的趨勢,說明鄉村地域的生產、生活功能在不斷萎縮,這主要是受到東北鄉村地區人口流失的影響;生態功能集聚特征不明顯,從東到西、從北到南呈現間隔集聚狀態,高值區與低值區呈現出明顯的間隔分布特征。

從耦合協調程度上來看,黑龍江省鄉村地域耦合度與耦合協調度整體較高,但是呈現不斷下降趨勢。黑龍江省80%以上的縣域鄉村地域處于磨合和高耦合發展階段,耦合度較高。耦合度較低的地區主要集中在黑龍江省西南角(肇源縣和杜爾伯特蒙古族自治縣)、東北角(撫遠縣)和中北部地區(遜克縣),耦合度較高的地區呈現從黑龍江省中部(哈爾濱市周邊)向西部(齊齊哈爾市周邊)、東部(佳木斯市周邊)轉移的趨勢。2009—2018年,黑龍江省鄉村地域的耦合協調度呈現不斷下降的趨勢。總體來看,耦合協調水平較低的縣區一般以某一類功能為主導或存在顯著的功能短板,而耦合協調水平較高的縣區鄉村地域生產、生活和生態功能在發展過程中彼此協調一致、相互促進,這說明鄉村生產、生活、生態功能之間呈現明顯的互相驅動作用。

5.2 建議

(1)黑龍江省鄉村地域應該采取“精明收縮”策略來應對生產、生活功能的衰退。2009—2018年,黑龍江省鄉村地域生產、生活功能均明顯弱化,這實際上反映了黑龍江省鄉村地域的收縮現象。首先,東北地區整體人口流失嚴重,2020 年東北地區總人口為9 851萬人,比2010年減少1 101萬人,年均減少約110.1萬人[20];其次,城鎮化進程推動著鄉村資源要素不斷向大城市集中,黑龍江省鄉村地區在城市地區的虹吸作用下,出現了鄉村人口大量流失、用地閑置低效、人居環境惡化等一系列問題,空心化現象明顯;最后,隨著農業現代化水平的提高,農業生產半徑和村民生活半徑也不斷擴大,鄉村公共服務供給難以匹配居民需求。這一切給鄉村地區的發展造成了很大阻礙,造成了鄉村地域的收縮。

具體的應對策略包括三個方面:分類協調施策的統籌、強化村民參與的善治、政策制度規劃的保障。首先,通過分類施策來統籌協調鄉村地域內部的資源配置。在高質量發展的新型城鎮化進程中,黑龍江省鄉村地域可以通過統籌協調規劃,提升村莊運行效率,有序引導衰落型村莊人、地、資源的有效退出,推進提升型村莊“提質增效”,優化資源的集約配置,提升土地利用效率,實現鄉村空間結構的優化調整,助推城鄉高質量發展。其次,在有序收縮村莊的過程中,尊重村民意愿,提升村民的參與度,提升鄉村治理能力。最后,通過國土空間規劃體系下的實用型村莊規劃,探索推動鄉村地域實現兼顧公平效率的“精明收縮”方案,推動鄉村地域從被動衰退走向主動收縮。

(2)2009—2018年,黑龍江省很多地區的耦合協調度水平在不斷下降,說明黑龍江省鄉村地域發展在促進優勢功能升級的同時,還應當積極抑制弱勢功能退步,實現多功能同步協調發展。①黑龍江省西部塔河縣、呼瑪縣、訥河市等中初級協調型地區應當重點依托生活、生態功能優勢,提高生產功能。可以充分發揮大小興安嶺和嫩江的資源生態優勢,發展山區特色產業,帶動鄉村經濟發展,為鄉村居民改善生活水平提供物質和經濟基礎。②黑龍江省中部克山縣、克東縣、依安縣、拜泉縣等中初級協調型地區應當重點做好生態功能維護。通過鄉村人居環境整治、生產生活垃圾定期集中回收治理,控制農業面源污染等手段來促進生產、生活功能和生態功能良性互動,提高鄉村生態空間的生態功能。③黑龍江省中部鐵力市、通河縣、木蘭縣等中初級協調型地區應在發揮生態功能優勢的基礎上,重點提高生產、生活功能,通過發展生態旅游、林下經濟等措施來促進生態價值轉化,在不損害生態環境的前提下實現綠色發展。④黑龍江省東部同江市、撫遠市、饒河縣、寶清縣等中初級協調型地區應在維護好生產、生活功能現狀高質量發展的基礎上,重點做好生態功能的保障,實現生產—生活—生態協調高質量發展。

(3)黑龍江省應基于不同鄉村地域的特殊性,因地制宜采取不同的對策。①對于東部的三江平原和西部的松嫩平原,應當以生產功能為主導。一方面側重黑土耕地集中保護和綜合整治,加強土地沙化、鹽堿化和水土流失治理,加強以防洪排澇為主的農田水利設施建設,保障玉米、蔬菜種植業發展。另一方面推動產業升級,發展規模化現代農業,打造水稻產業集群和乳肉產業集群。②對于中部的林業地區,則應當以生態功能為主導。一方面在堅持生態保護優先的前提下,合理兼顧生產與開發,加快發展生態旅游業,適度培育林下經濟,建設特色農業優勢發展區。另一方面通過積極出臺生態補償措施,聯動其他地區進行碳匯交易來轉化生態價值為經濟效益。③對于哈爾濱市和佳木斯市這些大城市周邊地區的鄉村地域,應當以生活功能為主導。一方面積極打造鄉村生活新模式,吸引大城市居民前來旅游體驗。另一方面在保育環境的前提下,發展服務大城市的蔬菜種植等功能,實現與大城市地區的良性循環互動。