鄉村建設用地資本化的金融機制與支持政策

王永梅,靳致遠,吳宇哲

(1.浙江大學公共管理學院,浙江 杭州 310058;2.華中師范大學經濟與工商管理學院,湖北 武漢 430079)

1 問題的提出

在工業化城市化鐵律的驅動下,鄉村收縮問題是世界各國現代化進程中的普遍現象。在美國等一些發達國家,鄉村社會甚至被連根拔掉。對于中國這樣一個14億人口的大國,無論工業化和城市化發展到什么樣的高度,保持一個適度規模、繁榮發達的鄉村都是必須的。推進鄉村全面振興,促進農民農村共同富裕,中國必須在農村人口持續流失背景下,探索走出一條實現“雖無增長,但有發展”的鄉村精明收縮道路,在注重文化價值挖掘和強調生態環境修復保護的基礎上,通過物質空間的收縮和重構,以更少的人、更少的建設空間、更多的農業和生態空間,實現鄉村地區的可持續發展[1-2]。推動鄉村精明收縮,必須跟進相應的土地政策創新,其中鄉村建設用地資本化的金融支持政策創新不可或缺。

學界對土地的資源、資產和資本“三資”屬性及其轉化已經開展了較為深入的討論[3-7]。特別是不少學者已經觀察了城市土地資本化對中國經濟社會發展的重大影響[8-10],甚至有學者認為城市土地已經過度資本化[11-12],也有學者對我國農地資本化、金融化的困境及出路作了探索[13-14],還有學者試圖從城鄉融合視角開展城鄉土地銀行制度設計[15]。總體看,目前學界對土地資本化的討論已經相當深入,但結合鄉村精明收縮對集體建設用地資本化的研究還相對薄弱。考慮到學界對土地資本化的內涵仍存歧見,為避免陷入三岔口式的爭論,本文作如下定義:作為資源的土地,當在土地上設定了權屬關系,土地成為受物權法調整的財產客體后,土地便從資源轉化為資產,而土地資本化則是指權利人在不轉移占有實體資產的情況下,將土地資產從實體形態轉化為金融資本的過程。按此判斷,經過40多年土地產權制度改革,特別是2007年《物權法》實施,我國城鄉土地從資源向資產轉化的過程已經基本完成,但目前城鄉土地從實體資產向金融資本轉化的進程還存在巨大差距。這一差距是鄉村全面振興的重要制度短板,也是推動鄉村精明收縮的土地政策創新的難點和痛點之一。

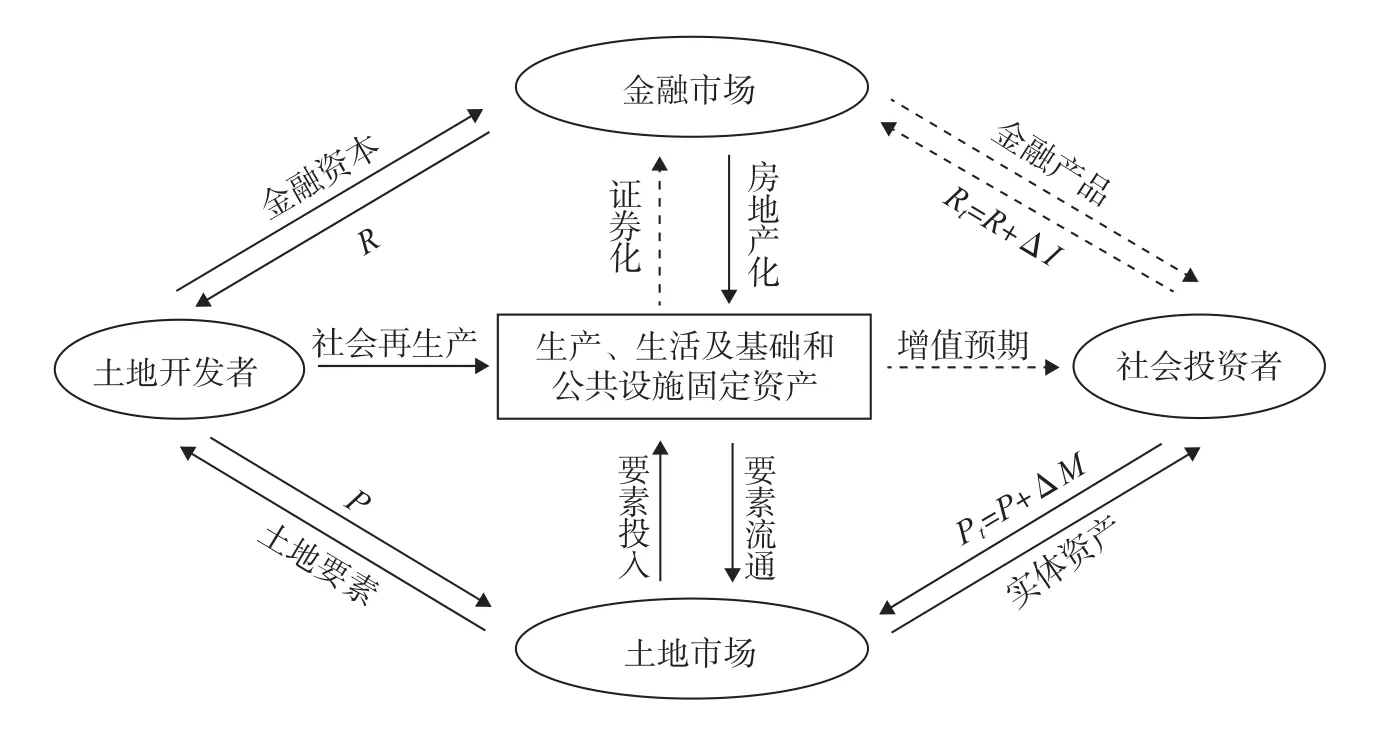

將土地市場和金融市場聯結起來,是觀察土地資產從實體形態向金融資本轉化的重要切口。本文擬在馬克思社會再生產理論的視域下,運用質性研究的敘事探究方法,以土地要素加入社會再生產的生產、分配、交換和消費的總過程作為宏觀場景(setting),抽取其中的土地開發者、金融機構和社會投資者作為角色(character),以土地實體資產流通和土地金融資本流通作為主要情節要素(plot),建構土地資本化總過程的一般金融模型,并將其作為探索鄉村建設用地資本化的金融機制與支持政策創新的理論分析框架。

本文的貢獻在于:(1)構建并基于土地資本化總過程的一般金融模型,分析城鄉建設用地資本化的金融機制的相異之處,揭示鄉村建設用地資本化的難題所在;(2)在此基礎上,結合鄉村精明收縮理念,提出鄉村建設用地資本化要走一條以政策性金融為主導、包容性金融為基礎、綠色金融為發展方向的金融支持政策創新路徑。

2 土地資本化總過程的一般金融模型

在馬克思的社會再生產理論中,社會資本再生產是各個互為條件、互相交錯的個別資本再生產的總和,是社會資本的生產過程和流通過程的統一,流通過程中實現的利潤、地租和利息等是生產過程創造的剩余價值的具體形式。無論是城市土地,還是鄉村土地,土地資本化都是在社會再生產過程中完成的。根據金融學的基本理論,金融乃資金的融通,土地資本化總過程即土地經由土地市場進入金融市場,并觸發資金融通的全過程,其本質是通過土地市場和金融市場的溝通和聯結,使土地在社會再生產的流通過程取得了實體資產和金融資本的二重存在性。

運用敘事探究方法,構建土地資本化總過程的一般金融模型,關鍵是要在社會再生產過程中找到將土地市場和金融市場溝通和聯結起來,并使之交織為一體、相輔相承的介質。這個介質就是土地實體資產在社會再生產過程中的分配、交換環節的增值能力,即基于特殊資源稟賦,土地實體資產在分配、交換環節天然具有捕獲生產過程創造的剩余價值的潛在能力。正是對土地實體資產的這一潛在增值能力的社會預期,才將土地開發者、金融機構和社會投資者等一眾角色(character),在社會再生產的場景(setting)里串聯成土地資本化總過程的基本故事情節(plot)。

土地資本化總過程的一般金融模型既包含著兩個相互交織、相輔相承的獨立運動過程,也包含著相對獨立、但彼此關聯的實體經濟和虛擬經濟兩個部門(圖1)。

圖1 土地資本化總過程的一般金融模型Fig.1 A general financial model of land capitalization process

第一個運動過程是以土地市場為媒介的土地實體資產流通過程(模型的下部),土地開發者在公開的土地市場上,以貨幣資本形態的地價P為對價取得土地產權,從而使土地得以作為生活生產要素進入社會再生產過程,參與形成生產、生活空間及基礎和公共設施等實體資產;如果符合轉讓條件,土地開發者再經土地市場,以新地價Pt將土地資產轉讓給社會投資者,此時土地實體資產價值實現增值收益ΔM。在這一過程中,鑒于土地所具有的供給稀缺性、位置固定性、物質實體不滅性等特性,土地資產經土地市場進入社會再生產過程后,即天然具有捕獲剩余價值的增值能力,貨幣資本P轉化為實體資產并在社會再生產過程中實現增值ΔM,為土地開發者獲取。

第二個運動過程則是以金融市場為載體的土地金融資本流通過程(模型的上部),當土地開發者的貨幣資本P轉化為實體資產后,在不轉移占有實體資產的情況下,金融市場以證券化方式創造不同品種的土地金融產品,如土地抵押貸款、土地實體資產債券、土地基金、土地信貸資產債券等,土地開發者得以通過抵押等方式從銀行等金融機構中取得金融資本R,再將其投入實體生產過程(模型的下部及模型的左上部);而社會投資者則基于增值預期以Rt為代價取得土地實體資產債券、土地基金、土地信貸資產債券等金融衍生產品,形成相對獨立的虛擬經濟循環過程(模型的右上部),構成社會資本再生產的流通過程的重要組成部分。通過金融市場和土地市場的溝通和聯結,貨幣資本P得以從實體資產的沉沒狀態中“金蟬脫殼”,以金融資本R的形態回到社會再生產過程,從而使土地這一特殊實體資產得以取得金融資本的存在性,并進一步以金融衍生產品等虛擬資本交易的方式實現增值收益ΔI,由金融機構和社會投資者分享。從社會再生產的角度看,第二個運動過程中土地金融資本取得的增值收益ΔI,來源于第一個運動過程中實體土地資產捕獲的增值ΔM。

土地資本化總過程的一般金融模型昭示,流轉順暢的土地市場是土地資本化的基礎,土地資產增值潛能則是土地資本化動力所在,而土地進入金融市場則是其取得實體資產和金融資本二重存在性的必由之路。

3 城鄉建設用地資本化的金融機制之比較

3.1 實體資產向金融資本轉化的基礎

一個發達完善、流轉順暢的土地市場體系,是土地從實體資產向金融資本轉化的基礎。在土地資本化總過程的一般金融模型的框架內,比較分析城鄉建設用地資本化的金融機制之異同,首當其沖的觀察點是實體土地資產的流通性。

自1990年《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》施行以來,特別是1998年修訂的《土地管理法》系統完善了當代中國動員土地要素投入到工業化城市化的“先征后讓”體制后,城市土地一級市場和二級市場的廣度和深度不斷發展,國有建設用地使用權作為土地市場里流轉的主要權利載體,其權能持續擴張,可以轉讓、互換、出資、贈與或者抵押。特別是2007年《物權法》頒布實施,標志著國有建設用地使用權已經成長為一項具有高度流通性的“不是所有權,勝似所有權”的土地用益物權,奠定了城市土地從實體資產向金融資本轉化的基礎。與城市土地的高度流通性不同,迄今我國鄉村建設用地的流通性總體上仍受到多方面制約。

首先是現行法律法規對集體土地的用途管制及轉讓條件限制。2019年修正的《土地管理法》將鄉村集體建設用地分為兩大類:一類是鄉鎮企業、鄉(鎮)村公共設施、公益事業、農村村民住宅等情形使用集體建設用地的,其使用者為集體經濟組織或其成員,須經有批準權限的地方政府的審批同意后,使用者方有資格從集體土地所有權人手中取得集體建設用地使用權;另一類是空間規劃確定為工業、商業等經營性用途,并經依法登記的集體經營性建設用地,無須經地方政府的審批同意,土地所有權人可以通過出讓、出租等方式交由任何單位或者個人使用,但不得用于房地產開發。在不同類型的鄉村建設用地中,宅基地制度作為鄉村社會的住房保障制度,宅基地使用權的流通性受到很大程度的限制,導致其資產化、資本化步伐最為審慎緩慢;鄉(鎮)村公共設施和公益事業用地的資產功能雖已顯現,但因其資產專用性強、流通性弱,事實上其建設用地使用權居于凝固化的境地,從實體資產向金融資本轉化存在困難;由于鄉鎮企業用地取得方式的非市場化,2021年實施的《民法典》第三百九十八條仍不允許其建設用地所有權單獨抵押,其流通性相應受到限制,再考慮到鄉鎮企業的萎縮趨勢①根據1997年實施的《鄉鎮企業法》第二條的定義,鄉鎮企業是指農村集體經濟組織或者農民投資超過50%,或者雖不足50%,但能起到控股或者實際支配作用,在鄉鎮(包括所轄村)舉辦的承擔支援農業義務的各類企業。由于鄉鎮企業產權制度的公司化改革,相當一部分鄉鎮企業已改制為上市公司,其股權結構突破了由農村集體經濟組織或者農民投資超過50%,或雖不足50%但能起到控股或者實際支配作用的界限。,鄉鎮企業用地資本化發展前景不明;相對于其他類型集體建設用地,新《土地管理法》明確集體經營性建設用地使用權可以轉讓、互換、出資、贈與或者抵押,鑒于其所具有的資產非專用性、高流通性,集體經營性建設用地獲得了相對于其他類型鄉村建設用地從實體資產向金融資本轉化的比較優勢。

其次是市場主體對集體建設用地的接受度。以“Z省13縣調查”結果為例②就集體經營性建設用地入市立法后的基層民意認知、地方需求和實施影響,本課題組于2022年3—4月以Z省13個縣為樣本,進行了實地和問卷調查(以下簡稱“Z省13縣調查”),對調查結果已另行撰文分析。,在對1 779位村民和140位開發商的訪問中,51.6%的村民認為“集體土地由村集體直接出讓給開發商更好”,只有25%的開發商認同直接入市更好,而高達48.4%的村民、75%的開發商不傾向接受集體建設用地入市,農民和開發商對入市并不熱情。針對開發商進一步提問:如果集體和國有建設用地“同權同價”,如二者都可以轉讓、抵押,那您是否還偏向取得國有建設用地使用權?這時,140位開發商中有61位支持集體土地直接入市,但仍有79位開發商繼續選擇使用國有建設用地。其原因是,開發商擔心村集體“權威性不夠”“缺乏契約精神”“公信力不足”等,怕村集體在使用期限內反悔,表現出對村集體組織的不信任。此外,開發商對集體土地使用期限到期后的續期也缺乏明確肯定的預期,認為國有土地到期后的續期不用擔心,到時會有國家的統一規定,而集體建設用地的續期則可能取決于集體的意愿。

總體看,在土地市場里,我國城鄉土地資產的流通性存在顯著差距。基于法律法規和社會接受度的限制,鄉村建設用地的弱流通性是其從實體資產向金融資本轉化的最大難題,但不同類型鄉村建設用地的流通性也存在較大差異。

3.2 實體資產向金融資本轉化的動力

土地從實體資產向金融資本轉化的動力,來源于社會投資者對土地資產的增值預期。比較城鄉建設用地資本化的金融機制之異同的第二個觀察點,當屬土地實體資產增值的潛在能力。

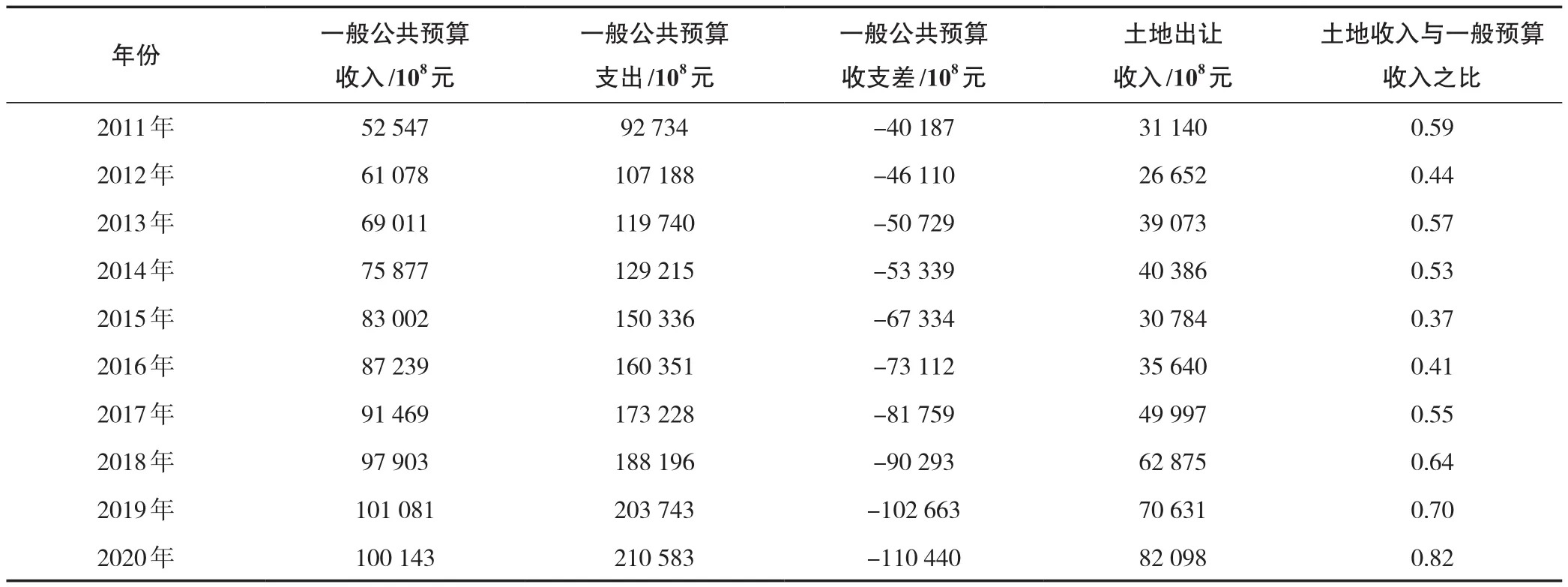

改革開放以來,中國經歷了世界歷史上規模最大、速度最快的農村人口城鎮化進程,常住人口城鎮化率從1982年第三次人口普查的20.91%,提高到2020年第七次人口普查的63.89%,在38年間城鎮常住人口增加了6.9億人①數據來源:國家統計局《2020年第七次全國人口普查主要數據》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/d7c/202111/P020211126523667366751.pdf。。這樣的人口城市化速度和規模,意味著世界范圍內前所未有的對城市住房的長期、持續、穩定的巨大需求,再加上不同于美國、加拿大等國家的別墅住宅,中國城市普遍的高層住宅樓建設,又賦予了城市土地在世界范圍內前所未有的更高的投資強度,由此創造了一個幾乎必然增值的龐大城市土地資產市場[10],造就了中國特色的地方政府“土地財政”(表1),也成為中國龐大金融市場的根基和壓艙石。

表1 2011—2020年全國財政收支情況Tab.1 Financial revenue and expenditure in China from 2011 to 2020

近年來,我國地方政府的一般公共預算收入、一般公共預算支出均呈穩定增長趨勢,分別從2011年的52 547億元、92 734億元增長到2020年的100 143億元、210 583億元,但一般公共預算支出增速明顯大于一般公共預算收入增速,一般公共預算收支差逐年擴大,從2011年的-40 187億元擴大到2020年的-110 440億元,10年累計收支缺口達到-715 966億元。同期年度土地出讓收入總體上呈上升趨勢,從2011年的31 140億元上升到2020年的82 098億元,10年土地出讓收入累計達到469 276億元,成為彌補一般公共預算收支缺口的重要資金來源。土地出讓收入與一般公共預算收入之比一直居高不下,10年間這一比值的平均值為0.57,最低的年份為0.37,最高的年份達到0.82。就地方政府土地出讓收入的支出而言,不管是用于被征地農民的土地補償、地上附著物和房屋拆遷補償、安置補助費和社會保障費等,還是用于城市基礎設施、公共服務、教育和農業農村發展等,都對推動我國新型工業化、新型城鎮化和城鄉融合發展做出了極其重要的資金貢獻。

對于城市土地資產增值,除農村人口不斷涌向城市這一首要驅動因素外,地方政府的角色也至關重要。城市政府通常先在新征收的“生地”上開展基礎和公共設施建設,將“生地”做成“熟地”,大幅度提升土地資產價值,然后再出讓給開發商從事房地產、商業和工業等開發。土地出讓收入不僅超過征地補償安置費和基礎設施建設等成本,而且也包含未來城市土地開發的部分預期增值。通過經營城市土地,地方政府的土地出讓收入解決了我國工業化城市化的資金動員問題,推動了我國工業化城市化的快速發展。

與城市土地資產增值的人口驅動因素相比,鄉村集體建設用地呈現截然相反的圖景。我國農村常住人口從1982年的7.98億人減少到2020年的5.10億人,絕對數減少了2.88億人,與此同時我國村莊建設用地總體上還在無序增長,呈現出量大、分散、低效、閑置的空間布局特征。今后相當長一段時間內,鄉村人口還將繼續向城鎮流動,鄉村集體建設用地開發所帶來的人流、資金流、信息和技術流等與城市土地不可同日而語,鄉村收縮情景下集體建設用地資本化的增值潛力遠低于城市土地是不爭事實。

再考慮到法律法規對鄉村集體建設用地流通性的限制,如集體經營性建設用地已被法律限制為“國土空間規劃確定的工業、商業等經營性用途”,不得用于從事房地產開發,這在很大程度上抑制了集體經營性建設用地資本化的增值潛力;在鄉村建設用地中占大頭的宅基地,在“三權分置”改革后,鑒于其對農村住房保障功能定位的堅守,宅基地使用權流轉仍將受到相當程度的限制,宅基地資本化固然可能會探索開辟新的發展路徑[16],但可以肯定其與城鎮房地產資本化增值是無法比擬的。

此外,地方政府代表國家經營城市土地,在“生地”上開展基礎和公共設施建設,推動城市土地升值,并參與土地增值收益分配,是國家土地所有者職責和權益的份內事。由于我國農村土地實行集體所有制,若地方政府參與經營鄉村土地,則難免有公權力干預集體土地所有權之虞,從而可能陷入進退失據的境地。對于集體建設用地,入市主體是農村集體經濟組織,雖然農村集體經濟組織作為特別法人,具有承擔村域范圍內公共設施和公益事業建設的職能,但實際中大部分集體經濟組織沒有履職能力。如果由地方政府負擔起村域范圍內基礎和公共設施建設的責任,那由此帶來的集體建設用地增值收益在社會和集體組織之間如何分配就成為很大的難題。

概言之,鄉村人口持續收縮、集體建設用地的弱流通性以及地方政府在集體和國有土地經營中的角色定位差異,決定了鄉村建設用地資本化增值的潛在能力遠低于城市土地。

3.3 實體資產向金融資本轉化的路徑

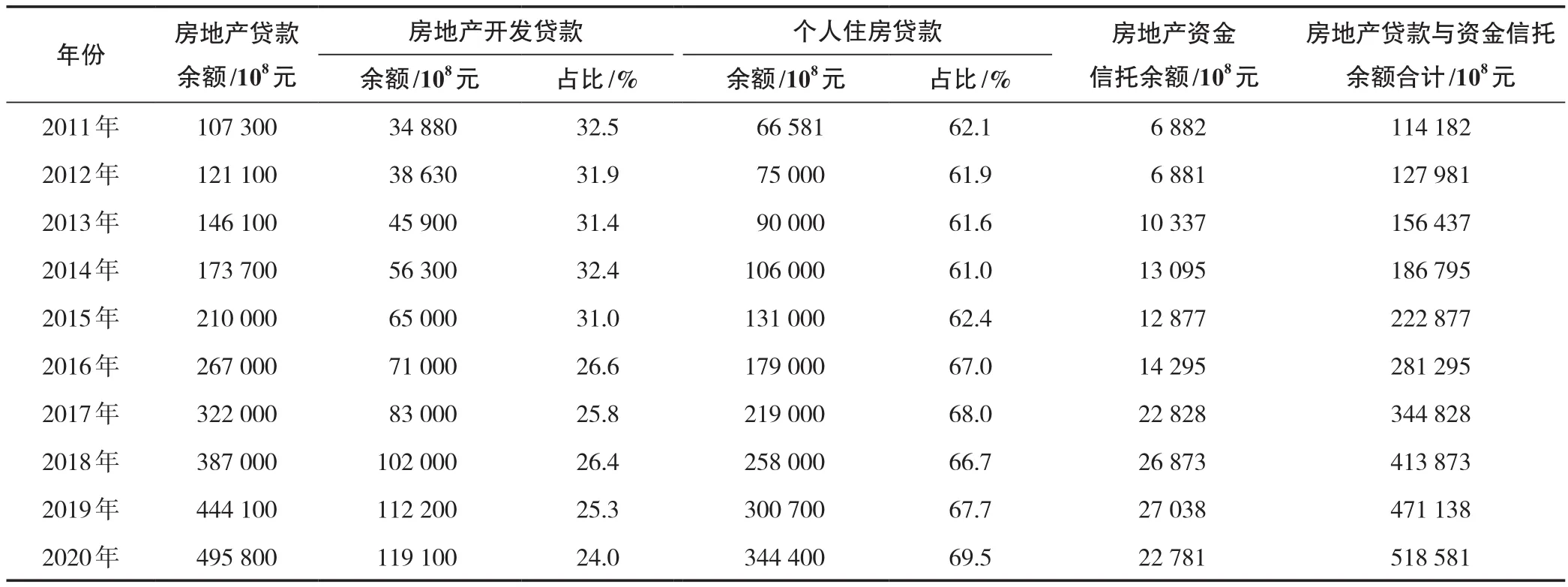

土地進入金融市場,實現從實體資產向金融資本的轉化,有商業性金融和政策性金融兩條路徑。比較城鄉建設用地資本化的金融機制之異同的第三個觀察點,則是土地金融化路徑。我國城市土地從實體資產向金融資本的轉化,走的是以商業性金融為主導的土地資本化道路。基于對14億人口大國城市化廣闊前景的預期,商業性金融義無反顧地投入到城市土地資本化中,近年來城市土地資產向金融資本轉化的速度和規模不斷擴大(表2)。

表2 2011—2020年全國土地金融發展情況Tab.2 Land capitalization level in China from 2011 to 2020

全國房地產貸款余額從2011年的107 300億元增長到2020年的495 800億元,年均增長43 167億元;房地產貸款余額占金融機構各項貸款余額的比重從2011年的20.1%,增長到2020年的28.7%;房地產貸款余額與當年GDP的比值從2011年的0.23,提高到2020年的0.49;房地產貸款余額與當年土地出讓收入之比值從2011年的4.4,攀升到2020年的6.0。

在房地產貸款余額中,房地產開發貸款余額從2011年的34 880億元,增長到2020年的119 100億元,而其占房地產貸款余額的比重逐漸下降,從2011年的32.5%,下降到2020年的24%;個人住房貸款余額從2011年的66 581億元,增長到2020年的344 400億元,其占房地產貸款余額的比重則逐漸增加,從2011年的62.1%,提高到2020年的69.5%,這也印證了人口城市化對推動城市土地資本化的重要作用。

除房地產貸款外,房產業吸納的金融資本還包括投向房地產業的資金信托。2011年投向房地產的資金信托余額為6 882億元,到2020年增長到22 781億元。另外,地方政府從2017年起開始發行土地儲備專項債,到2019年土地儲備專項債余額達到12 300億元。

在過去40多年中國經濟快速崛起的過程中,以商業性金融為主導的城市土地資本化,雖然土地金融產品種類單一,主要體現為房地產抵押貸款,土地實體資產債券、土地基金、土地信貸資產債券等金融產品創新有待深化,但仍展示了其動員社會資本投入到我國工業化城市化的積極一面,但商業性金融的逐利性決定了其對土地資本化增值的無節制追逐,又是導致城市房價飆漲[17]、部分群體不勞而獲、城鄉居民家庭收入和財富分配差距急劇擴大的推手,暴露出了其消極一面。

與城市土地資本化已經充分展開形成鮮明對比的是,迄今我國鄉村集體建設用地資本化的路徑尚未真正打開。2016年,根據全國人大的授權,銀監會、國土資源部印發《農村集體經營性建設用地使用權抵押貸款管理暫行辦法》,人民銀行、銀監會、保監會、財政部、國土資源部、住建部印發《農民住房財產權抵押貸款試點暫行辦法》,正式開展集體經營性建設用地、宅基地和農民住房抵押的試點。2020年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《深化農村宅基地制度改革試點方案》,進一步探索“三權分置”框架下宅基地使用權抵押辦法。從試點進展及成效看,目前鄉村集體建設用地從實體資產向金融資本轉化的路徑仍然處于探索中,未能形成可復制、可推廣的經驗。

與擴張型城市增長相適應,我國城市土地資本化走了一條以商業性金融為主導的道路;與鄉村持續收縮相適應,鄉村建設用地資本化無法復制城市土地資本化所走過的道路,而必須另辟途徑。

4 鄉村建設用地資本化的金融支持政策創新

在借鑒城市土地資本化的經驗教訓的基礎上,著眼于城鄉土地資本化金融機制的差異,結合鄉村精明收縮理念,有望走出一條中國特色的有別于城市土地的鄉村建設用地資本化的金融支持政策創新道路。

4.1 適應精明收縮的賦能增信

在鄉村精明收縮的理念下,即便鄉村人口持續流失,但通過居民點收縮和布局優化、農村一二三產業融合發展,對鄉村文化及農業和自然生態優勢充分發掘,建設一個適度規模的鄉村社會,仍然可以實現我國鄉村的可持續發展和全面振興。與這一理念相適應,推動鄉村建設用地從實體資產向金融資本轉化,首當其沖要對集體建設用地賦能增信。

通過深化集體經營性建設用地入市和宅基地“三權分置”改革,擴張集體建設用地的權能,強化集體建設用地的流通性。在深化集體土地產權流通性改革的基礎上,優化鄉村地區的生產、生活、生態空間布局,以鄉村全域土地綜合整治作為集體建設用地資本化的重大平臺,把零星、分散、低效、閑置的宅基地和存量集體經營性建設用地復墾置換到產業集中區,推動形成農田連片與村莊集聚的鄉村空間格局,促進鄉村一二三產業融合發展,為提升集體建設用地資本化增值能力創造條件。

針對村集體經濟組織的公信力“先天不足”困境,引入政府公信力為集體建設用地“增信”。一是在集體建設用地入市環節,縣級自然資源主管部門應當以第三方的身份介入進來,參與集體建設用地出讓合同的鑒證,集體和開發商的行為都將受到政府權威的約束,大幅減少毀約、耍賴的風險。二是在抵押環節,探索建立政府性融資擔保公司為農村宅基地、集體經營性建設用地使用權抵押貸款提供擔保的制度,為宅基地和集體經營性建設用地使用權提供“增信”服務。同時,縣級政府還應當考慮建立宅基地和集體經營性建設用地使用權抵押貸款風險補償機制。

4.2 以政策性金融為主導

考慮到我國集體土地資產相比于城市土地的弱流通性、弱增值能力以及我國城市土地資本化以往所走的商業性金融道路的消極一面,在鄉村持續收縮的情景下,推動鄉村集體建設用地資本化,就必須立足于鄉村空間重構和農村一二三產業融合發展,堅持以政策性金融為主導,使政策性金融成為集體建設用地進入金融體系的基本金融途徑和手段,對集體建設用地開發給予持續性的、強大的政策性金融支持。

根據《土地管理法》第六十三條的授權,國務院在制定集體經營性建設用地入市的具體辦法和指導意見時,應當將為集體建設用地入市提供金融支持明確規定為中國農業發展銀行的職責任務范圍。中國農業發展銀行要利用其作為國家唯一的農業政策性銀行的優勢,針對不同類型集體建設用地特點,特別是要面向宅基地“三權分置”和集體經營性建設用地入市改革,開展土地金融產品研發與市場創新,充分發揮主導性功能,引導商業性金融機構以集體建設用地使用權為信用載體向鄉村空間重構和農村一二三產業融合發展投放信貸資金,逐步建立起以政策性金融為主導、商業性金融廣泛參與的集體建設用地金融支持政策體系。

針對鄉鎮企業用地、鄉(鎮)村公共設施和公益事業用地、農村宅基地和集體經營性建設用地等不同類型鄉村建設用地的特點,中國農業發展銀行應當借鑒德國等國家的抵押銀行發行土地債券(如潘德布雷夫債券)的經驗[15,18-20],加緊探索創新集體土地債券發行辦法及其監管機制,盡快建立起以集體建設用地為媒介的橫向金融機制,將集體建設用地使用權這一用益物權轉化為市場主體之間流通順暢的小額債權,為集體土地開發者開辟直接融資途徑。

4.3 以包容性金融服務創新為基礎

農村一二三產業融合發展本身就意味著對傳統和現代、農業和工業、機器和手工藝、大中小企業、市場競爭和非市場競爭、正式制度和非正式制度等的包容,以建立農村一二三產業融合發展的土地要素供應機制為重要目標的集體經營性建設用地入市改革,也將因此發展出一套不同于城市土地的更具包容性的集體建設用地供給制度。與鄉村集體建設用地供給制度的包容性相適應,中國農業發展銀行應當主動完善農村金融基礎設施,引導商業性金融廣泛參與,以可負擔的成本,向村集體經濟組織、集體土地使用者提供價格合理、方便快捷、廣開大門的包容性金融服務,不斷提高多元化鄉村建設用地金融服務的可獲得性。

4.4 以綠色金融為發展方向

綠色發展是鄉村精明收縮的題中之義。鄉村地區是我國生態文明建設的主戰場,農村一二三產業融合發展必須貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念的綠色發展,助力集體建設用地資本化的金融支持政策也應當納入綠色金融體系,切實防止城市污染產業向鄉村地區轉移。金融機構要按照《綠色產業指導目錄(2019年)》確定的綠色產業目錄范圍,聚焦農村一二三產業融合發展的重點領域,積極為綠色優質農產品加工、綠色物流倉儲建設、農業廢棄物資源化利用、農村電商、鄉村旅游、民宿等綠色項目提供集體建設用地使用權抵押貸款。同時,對基于集體建設用地使用權的土地債券發行探索,其審查和監管機制也要引入綠色標準和綠色激勵機制。

5 結論與討論

本文構建了土地資本化總過程的一般金融模型,揭示了土地加入社會再生產過程取得實體資產和金融資本二重存在性的內在邏輯,在此基礎上對城鄉建設用地從實體資產向金融資本轉化的金融機制作了對比分析,發現二者在實體資產流通性、土地增值驅動因素和實體資產向金融資本轉化路徑等重要節點上存在顯著不同。結合鄉村精明收縮理念,提出了鄉村建設用地資本化要走一條有別于城市土地的以政策性金融為主導、包容性金融為基礎、綠色金融為發展方向的金融支持政策創新路徑。特別需要強調的是,鄉村持續收縮以及農村一二三產業融合發展的特殊需求,從根本上決定了鄉村建設用地資本化無法復制城市土地資本化的商業性金融路徑。此外,讓鄉村集體建設用地進入金融體系,成為金融機構樂于接受的金融產品,應當重視對鄉村集體建設用地“賦能增信”。

面向農村的土地金融政策創新,首先,要優先支持最具資本化比較優勢的集體經營性建設用地;其次,對于以行政許可方式取得的鄉鎮企業用地,要適時突破“鄉鎮、村企業的建設用地使用權不得單獨抵押”的規定;再次,需要進一步深化宅基地“三權分置”改革,應當適度強化宅基地的資產和資本功能,允許閑置宅基地轉為集體經營性建設用地入市[21],探索農村宅基地使用權抵押的機制和辦法;最后,對鄉(鎮)村公共設施、公益事業用地資本化的金融支持政策,也須予以適當關注。