土地資源配置如何影響城市經濟效率

——基于中國286個地級以上城市工業數據的實證檢驗

劉新智,周韓梅

(1.西南大學經濟管理學院,重慶 400715;2.中國西部非公經濟發展與扶貧反哺協同創新中心,重慶 400715)

1 引言

作為經濟發展的主要驅動要素,土地、資本、勞動力等資源匱乏問題已受到學界廣泛關注,但其資源有效配置問題更應受到重視[1]。2020年4月,中共中央和國務院強調,要素市場化配置改革的重中之重是要提高土地資源的利用效率和配置效率①《中共中央 國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》。。作為一切生產活動的載體,土地資源有效配置勢必會對地方經濟效率產生重要影響。為推進土地有償使用制度,我國明確要求商住用地、工業用地必須采用招標、拍賣、掛牌的市場出讓方式,但地方政府為招納、留住企業,普遍存在以低價甚至零地價向工業企業供地的現象。由此,在財政壓力的“逼迫”下,形成了地方政府“雙二手”的供地策略,一方面大量低價供應工業用地,吸引外商投資,帶動工業發展,增加就業機會;另一方面高價不飽和供應商住用地,盡可能獲取高額土地出讓金以緩解財政壓力。實踐證明,地方政府這種土地資源配置策略為城市建設積累了大量資金,短期內推動了工業化進程。當前,中國經濟已進入高質量發展階段,這種工業經濟偏好的土地資源配置方式能否繼續支撐中國城市經濟效率的提升,值得進一步探討。

伴隨城鎮化的快速發展,中國土地出讓面積已由1999年的4.54萬hm2增長到2021年的36.38萬hm2,并且土地出讓收入在2017年就已突破了5.20萬億元,相當于當年預算內財政收入的30.13%②數據來源:《中國國土資源統計年鑒》。。土地財政成為了地方政府的主要收入來源之一,其中商住用地的貢獻最大,全國主要監測城市的商服、住宅地價均遠遠高于工業地價③數據來源:中國城市地價動態監測系統,http://www.landvalue.com.cn。。大規模低價出讓工業用地、高價限制性供給商住用地的土地資源配置對城市經濟會產生怎樣的影響?生產資源的不合理配置將影響市場價格的長期不穩定性,抑制企業的創新活力,從而阻礙經濟的可持續發展。國外對資源配置與全要素生產率的開創性研究[2],引發了學者對資源配置影響經濟增長的關注[3]。與金融配置[4]、勞動力配置[5]等要素相比,土地的不可移動性、功能較復雜、再配置成本較高等特征導致土地資源配置引發的問題更為嚴重[1]。

近年來,學術界致力于研究土地資源配置及其錯配的經濟問題,研究視角主要集中在農業部門與非農業部門[6-8]、非農部門不同企業之間[9]的配置問題,認為土地資源錯配會帶來經濟效率的損失,但對于非農部門不同產業間土地資源配置問題缺乏足夠的經驗佐證。在非農部門,地方政府將中國非農業用地劃分為工業用地和商住用地兩個市場[10],工業用地大規模低價出讓、商住用地限制性高價供給的土地資源配置也就成為了宏觀經濟的重要調控手段。學界對土地資源配置影響經濟增長效應的研究主要存在兩種觀點:一是負向作用,地方政府在區域競爭中采用的低價過度供給工業用地的土地資源配置方式促進了中國制造業發展[11],卻加劇了環境污染[12]。地方政府低價大量出讓工業用地和高價限制出讓商服用地的供地策略,導致土地資源在不同產業間出現資源錯配問題[9],不利于產業結構轉型升級[13-15]。地方政府“雙二手”供地策略導致的土地資源錯配主要通過產業結構、生態環境、房價上漲等渠道阻礙中國經濟高質量發展[16]。但部分文獻指出,地方政府工業偏向性的土地資源配置方式并非屬于土地資源錯配問題,在價格機制方面,張莉等考察了工業用地價格對企業全要素生產率的影響,認為地方政府對工業用地價格的負向扭曲會顯著降低企業全要素生產率[17];在規模方面,謝呈陽等通過考察工業用地擴張程度對城市創新的影響,認為上述土地資源配置對城市創新的綜合影響為負[18]。二是正向作用,地方政府在區域競爭中“雙二手”供地策略也會對經濟增長產生正向作用。部分理論研究指出,工業偏好的供地策略能夠降低企業成本,增加地方政府的基礎設施投入,推動中國城鎮化快速發展[19]。從互利共贏的角度來看,地方政府為企業提供價格低廉的土地租金,企業將增加投資為地方政府提供更多的稅源[20]。

總體而言,已有文獻探討了大規模低價出讓工業用地、高價限制性供給商住用地等土地資源配置方式對經濟增長存在正向、負向的影響,在土地資源配置方面,多數文獻基于農業部門和非農業部門兩部門的數據研究其經濟效應,工業用地和商住用地的供地策略主要發生在非農部門,若是將土地資源配置的經濟效應籠統放在兩部門研究框架內,將導致估計結果出現偏誤。鑒于以往研究,本文對城市土地資源配置的概念界定為大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的土地資源配置方式。不同于以往,本文立足于非農部門土地資源配置,圍繞產業結構、技術創新和生態環境三個典型領域,探討現有土地資源配置方式對城市經濟效率的影響并提出對策,以進一步豐富和完善土地資源配置的經濟效應理論體系。

2 理論機制與研究假說

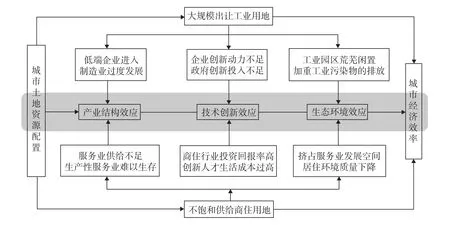

本文從城市土地規模的角度出發,通過文獻梳理和邏輯剖析,認為大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的城市土地資源配置方式主要通過產業結構效應、技術創新效應和生態環境效應對城市經濟效率產生影響,影響路徑如圖1所示。

圖1 土地資源配置對城市經濟效率的影響路徑Fig.1 The influencing mechanism of land resource allocation on urban economic efficiency

2.1 土地資源配置與產業結構升級

作為兼具國有建設用地所有者、供給者和壟斷者“三位一體”的特殊身份,地方政府“以地生財”“以地引資”的供地策略雖然能在一定程度上緩解財政壓力,但通過作用于不同產業部門間工業用地和商住用地的用地規模差異,最終將影響我國產業結構轉型升級。

土地資源配置影響產業結構轉型升級主要有以下兩個途徑:其一,為吸引企業投資建設,地方政府大規模出讓工業用地,通過低價土地和基礎設施建設補貼的方式吸引了更多低端企業進入,短期來看,在企業發展前期階段促進了制造業快速發展,但在區域競爭的長期性來看,這種土地配置方式使得低生產率的中低端工業企業難以被淘汰,導致產業結構“過度工業化”[21],不利于產業結構轉型升級。同時,中國制造業發展極具區域差異性,大規模出讓工業用地必然會阻礙中西部地區中低端制造業向高端制造業轉型;其二,商住用地供應不充足,導致第三產業發展相對滯后,并且生產性服務業多是從制造業中剝離開來,限制商住用地規模和價格,將導致這類生產性服務業難以生存,減緩城市產業結構向服務業的轉變[22]。這種規模差異一方面導致低端產業過度發展,另一方面嚴重抑制新型產業發展,難以對城市經濟效率的提升產生正面效應。

綜上,提出研究假說1:大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的城市土地資源配置方式會通過阻礙產業結構轉型升級進而抑制城市經濟效率的提升。

2.2 土地資源配置與技術創新

我國城市土地資源配置的技術創新效應主要體現在企業創新、政府創新投入和城市創新人才聚集三個方面:其一,企業創新。一方面,工業用地的大規模基礎設施建設已為工業企業省去大半生產成本,留給企業的獲利空間較大,相比技術創新帶來的效益,工業企業已通過前期建設獲得了超額利潤,由此缺乏技術創新動力,同時由于自主研發產品存在溢出效應和模仿效應,工業企業進行尋租活動產生的激勵效應比創新活動更為顯著[12];另一方面,商服用地的不飽和供給直接抬高房價和商鋪租金[18],進而提升房地產行業和商業投資回報率,與高投入、長周期的創新活動相比,他們也更愿意接受投資帶來的短期超額利潤。其二,政府創新投入。在中國工業化初期和城市化建設初期,在績效考核制度背景下,地方政府官員為了最大化任期內的經濟效益,將土地出讓收入作為建設城市和工業園區基礎設施等固定資產投資,短期內推動地區經濟增長,而不是用在利于經濟長期可持續發展的公共投入和人力資本投入上[23],從而對地方政府創新投入產生擠出效應,地方政府對城市創新活動的支持力度不足,因此難以支撐城市創新能力的提升。其三,城市創新人才聚集。一方面,大規模出讓工業用地導致工業制造業快速發展,降低了工業企業對勞動力的需求,拉低了勞動力工資[24];另一方面,不飽和供給商住用地抬高了服務型企業用地成本,而服務業用地成本又與服務產品的臨界供給規模呈正比[18],服務業用地成本越高,則服務產品的臨界供給規模就越大,此時若是人口規模集聚達不到這個臨界供給規模,將不會提供服務產品,該地區也就不會滿足創新人才對商貿、休閑等服務的需求。同時,高住房價格也加大了居民的生活成本,從而降低了城市對創新人才的吸引力。政府的工業偏向性土地配置方式通過降低勞動力工資,無法滿足服務需求,對創新人才的生活成本造成壓力,不利于城市對創新人才的吸引,自然無法滿足城市經濟可持續發展的現實需求。

綜上,提出研究假說2:大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的城市土地資源配置方式通過阻礙技術創新效應的發揮進而難以有效促進城市經濟效率的提升。

2.3 土地資源配置與生態環境

城市土地資源配置對生態環境的影響主要體現在兩個方面。其一,大規模出讓工業用地,導致出現降低質量的底線競爭行為[25],引來的多是質量較低的項目,聚集了大量生產設備落后、技術創新水平較低的低效率企業,這樣更容易導致工業企業重復建設,阻礙制造業企業的持續發展,不僅使得無法生存的工業園區荒廢閑置,也增加了煙塵、廢水等工業污染物的排放,勢必會導致環境污染問題頻現,從而影響國民經濟整體效率與效益的提升;其二,不飽和供給商住用地擠占了低能耗低污染的現代服務業發展空間[26],留給現代服務業,尤其是生產性服務業的土地空間相當有限且價格昂貴,致使服務型企業為降低生產成本,而不斷進行環境污染和破壞。同時,高昂的房地產價格,促使房地產企業為獲取利潤而選擇提高住宅用地容積率[16],導致居住環境質量下降,從而影響居民生活水平。

綜上,提出研究假說3:大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的城市土地資源配置方式通過影響生態環境質量從而抑制城市經濟效率的提升。

基于上述對產業結構、技術創新和生態環境的分析,本文認為,大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的城市土地資源配置方式不利于城市經濟效率的提升。因此,提出研究假說4:大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的城市土地資源配置方式不利于城市經濟效率的提升。

3 研究設計

3.1 模型設定

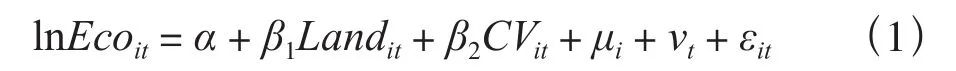

(1)固定效應模型。本文利用區域生產函數來研究土地這一特定因素對區域經濟效率的影響[27-28],采用柯布—道格拉斯生產函數作為理論分析框架,引入核心解釋變量——土地資源配置。區域經濟效率取決于物質資本、人力資本和土地要素的配置狀態,將對外開放程度、政府財政支出占比等因素置于全要素生產率中。構建以下模型:

式(1)中:Ecoit是城市經濟效率;核心解釋變量Landit是土地資源配置;CVit代表控制變量;α代表常數項;β1代表核心解釋變量的回歸系數;β2代表控制變量的回歸系數;μi和vt分別表示個體效應和時間效應;εit是隨機誤差項。

(2)中介效應模型。建立以下中介效應模型:

式(2)—式(4)中:Y為城市經濟效率;X為土地資源配置;M為中介變量;c反映了總效應;c′反映了直接效應;a與b的系數乘積表示中介效應,中介效應的顯著性可用Sobel統計量檢驗[29];e1、e2、e3表示隨機擾動項。

3.2 變量和數據說明

本文基于非農部門的研究視角來探討城市土地資源配置對城市經濟效率的作用關系,因此,為增強結果的準確性,主要從“市轄區”的維度來獲取數據。

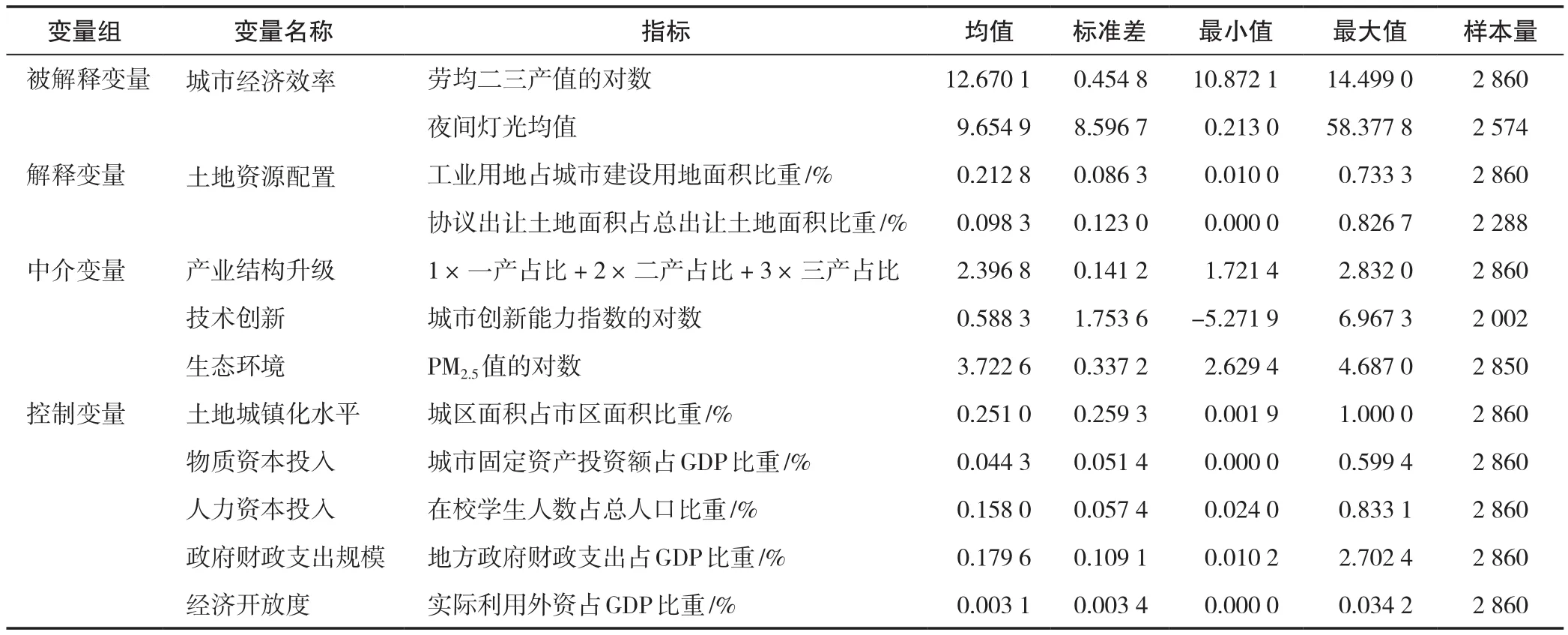

被解釋變量:城市經濟效率(Eco)。本文借鑒劉修巖等的做法[30],用人均產出來反映區域經濟效率,由于本文探討的是城市土地資源配置對城市經濟效率的影響,針對的是非農業部門,故用勞均二、三產值的對數作為城市經濟效率的替代變量。另外,考慮到統計誤差等不可觀測因素,遵循范子英等的研究[31],用燈光柵欄平均亮度值作為城市經濟效率的第二個替代變量,并進行穩健性檢驗。

核心解釋變量:土地資源配置(Land)。大規模出讓工業用地、不飽和供給商住用地的工業偏向性土地資源配置方式,最終將導致工業用地無限擴張。由于城市土地資源總量是固定的,綠化、公共基礎設施等用地嚴格按照城市規劃來劃定比例,那么工業用地的大規模出讓必然會擠壓商住用地規模,利用市場“無形之手”抬高商住用地價格,從而導致商住用地占比較低。本文借鑒謝呈陽等的做法[18],從工業用地擴張程度的角度出發,以城市工業用地面積占城市建設用地總面積的比例作為土地資源配置的代理變量,其中工業用地還包括了倉儲用地。另外,基于學者對“協議出讓” “低價出讓”的考量[25],利用協議出讓土地面積占比作為土地資源配置第二個代理變量,并進行穩健性檢驗。

中介變量:一是產業結構升級(IS),用產業結構層次系數來表示[32];二是技術創新(Innov),鑒于企業創新、政府創新投入和創新人才聚集最終都將體現為城市創新能力,故用寇宗來和楊燕青的城市創新能力指數來表征;三是生態環境(Pol),用PM2.5值的對數來表示。

控制變量:影響城市經濟效率的因素還有物質資本投入(Pinvest)和人力資本投入(Edu)[30],另外借鑒段莉芝等的研究[33],還控制了土地城鎮化水平(Urban)、經濟開放度(Open)和政府財政支出規模(Gov)等變量對城市經濟效率的影響,其中,土地城鎮化水平能夠在城市土地增量層面上反映城市經濟增長情況;控制經濟開放度主要為了排除經濟體外的因素對本經濟體的影響;政府財政支出規模采用政府財政支出占比來表示,由于中國土地市場很大程度上是由政府主導的,因此,基于財政壓力,政府會對土地資源配置進行行政干預[34],從而影響城市經濟增長。各變量的統計描述如表1所示。

表1 變量的描述性統計Tab.1 Descriptive statistics of variables

本文研究樣本為2010—2019年我國286個地級以上城市的面板數據,數據主要來源于《中國城市統計年鑒》《中國國土資源統計年鑒》《中國城市建設統計年鑒》《中國城市和產業創新力報告(2017)》等,夜間燈光數據來源于美國國家地球物理數據中心(NGDC),PM2.5數據來源于哥倫比亞大學社會經濟數據與應用中心。

4 實證分析

4.1 基準回歸結果分析

為緩解城市個體效應帶來的內生性問題,本文基于2010—2019年我國286個地級城市的面板數據,采用面板固定效應模型進行基準回歸分析。

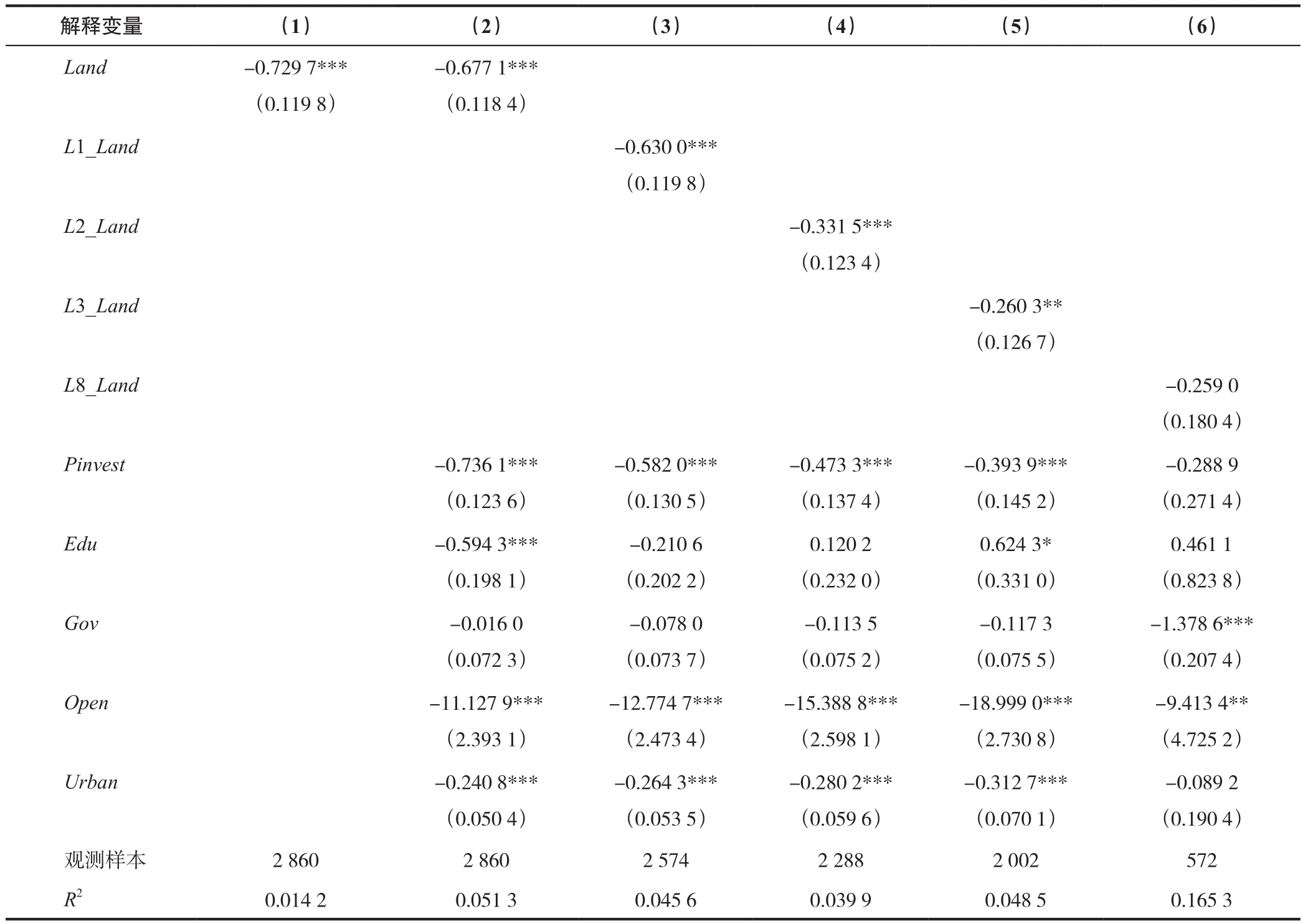

比較表2列(1)與列(2)可知,城市土地資源配置抑制城市經濟效率的提升,表明大規模出讓工業用地、限制性供給商住用地的土地資源配置方式不利于城市經濟效率的提升,驗證了本文提出的假說4。另外,考慮到土地功能實現具有時滯性,列(3)到列(6)分別是滯后1期到8期的土地資源配置結果。隨著滯后期的增加,土地資源配置系數不斷減小,第8年后急劇下降,這表明土地資源配置無論在短期還是在長期都將抑制經濟效率的提升,并且土地資源配置對城市經濟效率的抑制作用將持續7年左右。控制變量結果顯示,物質資本投入、人力資本投入、對外開放和土地城鎮化對城市經濟效率存在明顯的抑制作用,而政府財政支出規模的抑制作用不顯著。

表2 基準回歸結果Tab.2 Results of benchmark model

4.2 穩健性檢驗和內生性檢驗

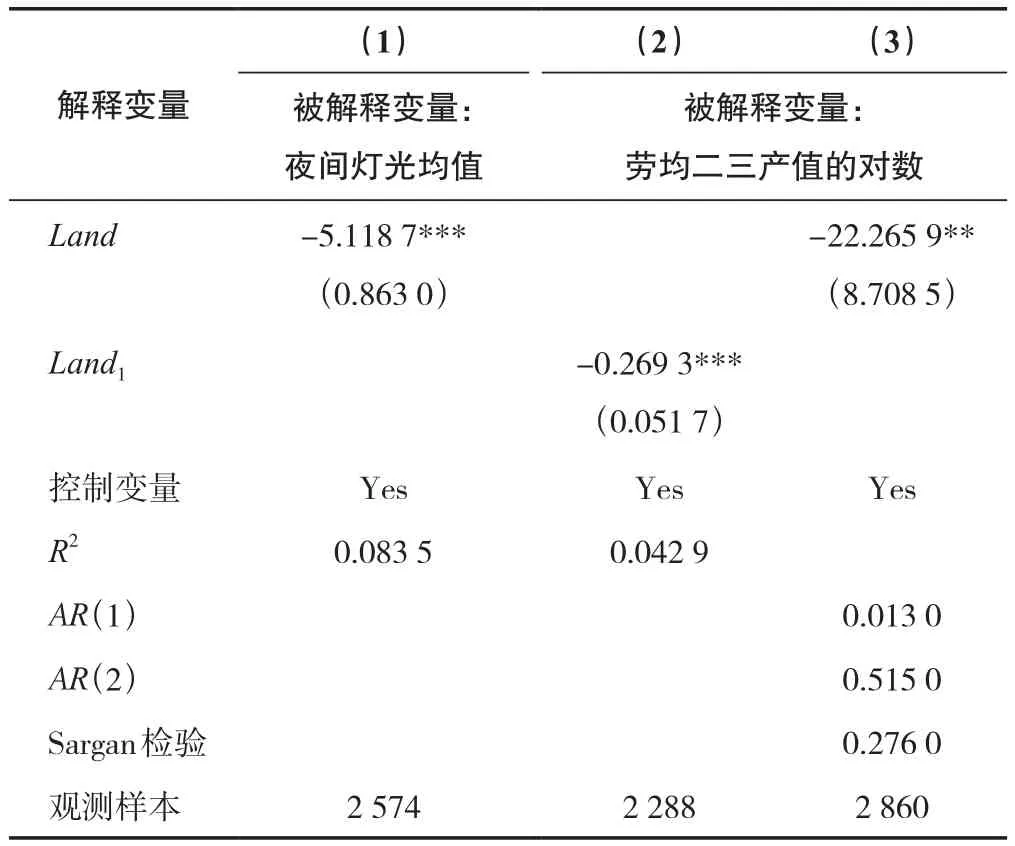

(1)替換被解釋變量。統計數據可能存在人為高估的現象,現有研究多是采用夜間燈光來量化地區經濟增長[35]。因此,本文用校正后的夜間燈光均值作為城市經濟效率的代理變量,由于2019年部分城市的燈光數據不全,故采用2010—2018年我國286個地級城市的面板數據進行穩健性檢驗。在表3的列(1)中,采用夜間燈光均值作為經濟效率的替代變量[30],這一估計結果與基準回歸結果較為一致,表明土地資源配置對城市經濟效率存在抑制作用的結論具有穩健性。

表3 穩健性與內生性檢驗結果Tab.3 Results of robust tests

(2)替換解釋變量。用工業用地供應占比(Land1)作為土地資源配置的替代變量,由于《中國國土資源統計年鑒》的工業用地供應數據只更新到2017年,故采用2010—2017年我國286個地級以上城市的面板數據進行穩健性檢驗。從土地供給方出發,探討地方政府“雙二手”供地策略是否會對城市經濟效率產生顯著的抑制作用,工業用地大量出讓體現的是土地資源錯配現象,可能會制約中國經濟高質量發展[16]。表3列(2)報告了工業用地出讓占比對城市經濟效率的影響結果,結果顯示工業用地出讓比例越高,對城市經濟效率的抑制作用就越大,依舊支持城市土地資源配置抑制城市經濟效率提升的結論。

(3)內生性檢驗。土地資源配置與經濟效率增長之間可能存在內生性問題,主要表現在反向因果關系和不可觀測的遺漏變量。一方面經濟增長績效更好的城市,地方政府可能更愿意向服務型企業供應土地,從而減緩工業用地的擴張速度;另一方面,土地區位價值、地方政府官員行為偏好這些不可觀測變量,都將影響城市經濟效率的提升,并且與該地塊究竟作為商住用地還是工業用地的用途屬性高度相關。

為解決上述內生性問題,本文基于2010—2019年我國286個城市的面板數據,主要采用系統GMM估計方法進行內生性檢驗。由表3列(3)結果可知,土地資源配置對城市經濟效率的影響系數為-22.265 9,且至少通過了5%的顯著性水平檢驗,其內生性檢驗結果依舊支持基準回歸結果。殘差自相關檢驗AR(1)、AR(2)的P值和工具過度識別檢驗的Sargan檢驗均表明系統GMM方法的有效性,進一步驗證了基準回歸結果的穩健性。

4.3 異質性分析

本文基于2010—2019年我國286個地級城市的面板數據,進行區域異質性分析和城市規模異質性分析。

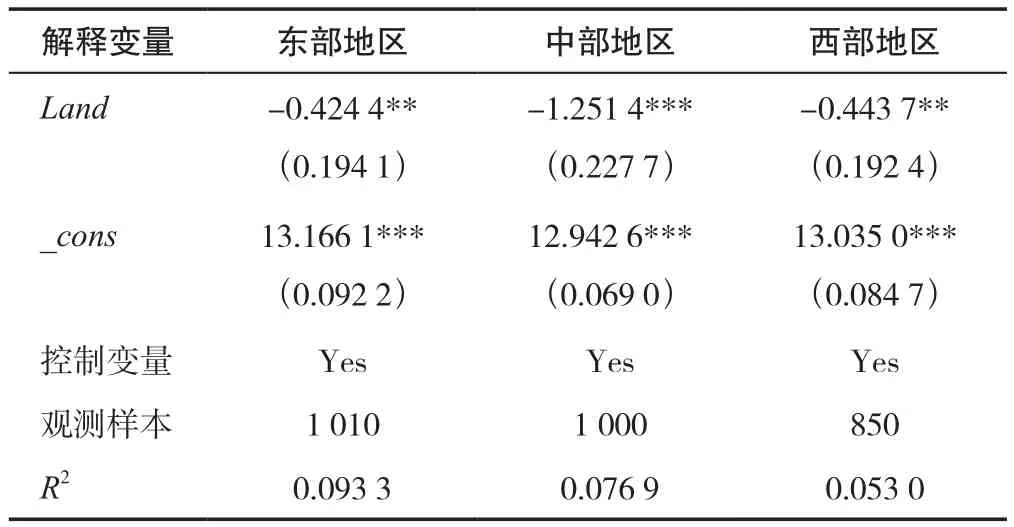

(1)區域異質性分析。鑒于我國地域遼闊,東中西部地區的自然資源稟賦,以及經濟發展水平差異較大,地方政府的績效考核以及對土地行政干預都不同,故本文探討不同區域城市土地資源配置對城市經濟效率的影響是否具有區域異質性。由表4可知,我國城市土地資源配置對城市經濟效率的影響存在明顯的區域異質性,具體表現為我國中部城市土地資源配置對經濟效率的抑制作用較大,而東部和西部城市土地資源配置的抑制作用較小。可能原因在于,東部地區經濟較發達,居民收入水平較高,服務需求也呈多元化,以至于“倒逼”地方政府在出讓土地時向商住用地傾斜,這種土地資源配置對城市經濟效率產生的抑制作用相對較小。

表4 區域異質性分析Tab.4 Analysis of regional heterogeneity

(2)城市規模異質性。對于不同城市規模其影響作用是否存在差異性?本文以城區常住人口為統計口徑①國務院印發的《關于調整城市規模劃分標準的通知》明確,城區常住人口50萬人以下的城市為小城市,50萬人以上100萬人以下的城市為中等城市,100萬人以上500萬人以下的城市為大城市,其中100萬人以上300萬人以下的城市為Ⅱ型大城市,300萬人以上500萬人以下的城市為Ⅰ型大城市,500萬人以上1 000萬人以下的城市為特大城市,1 000萬人以上的城市為超大城市。,將地級市城市分為中小城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、超特大城市,由表5可知,規模越大的城市其土地資源配置對城市經濟效率的作用不明顯,北上廣深這類超特大城市由于城市建設面積受限,地方政府不會過度依賴土地財政。相反,規模越小的城市其土地資源配置對城市經濟效率的抑制作用較大,這類城市由于經濟發展規模受限,又急于尋求經濟增長路徑,地方政府將過度依賴土地財政帶來的收益[22],依靠工業用地大規模出讓、商住用地限制性供給的土地資源配置方式帶動地區經濟發展,但并未對城市經濟效率的提升起到明顯的促進作用。

表5 城市規模異質性分析Tab.5 Analysis of heterogeneity of city scale

4.4 機制檢驗

本文主要采用式(2)—式(4)的中介效應模型,來檢驗城市土地資源配置對城市經濟效率的影響機制。具體結果如下:

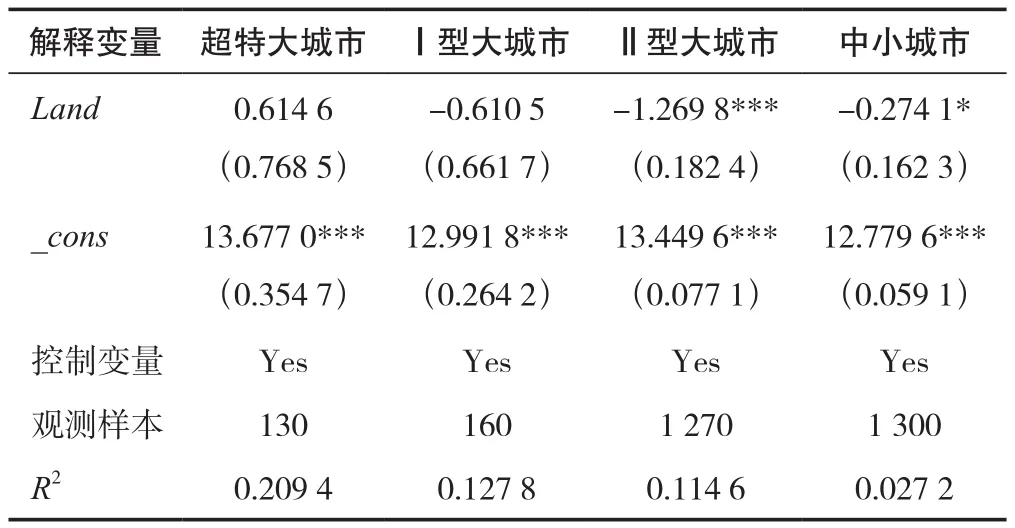

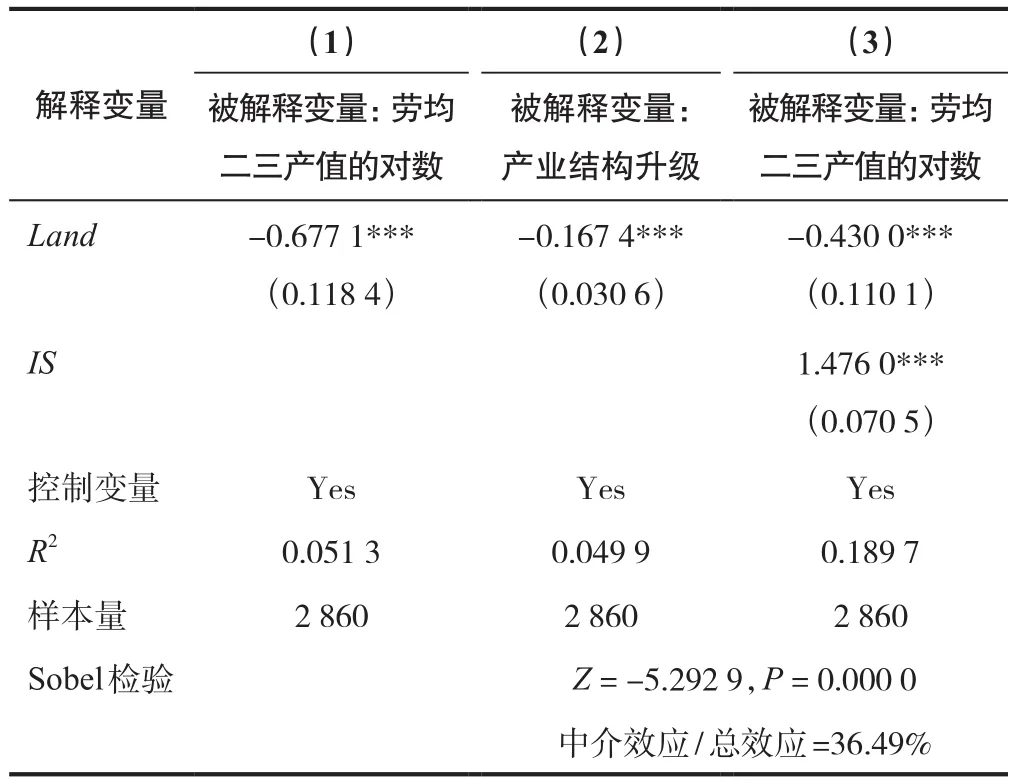

(1)土地資源配置與產業結構升級。表6列(2)中土地資源配置的系數顯著為-0.167 4,表明土地資源配置抑制了產業結構轉型升級,列(3)中土地資源配置的系數顯著為負數,而產業結構轉型升級的系數顯著為1.476 0,表明產業結構轉型升級在土地資源配置影響經濟效率之間發揮中介作用,根據Sobel檢驗法對該中介效應的顯著性進行了檢驗,檢驗結果顯示Sobel的Z值為-5.292 9,并通過了統計學檢驗,這表明產業結構轉型升級在兩者之間的中介效應是顯著的。由于a、b和c三個系數估計值均顯著,且c′系數也顯著,故存在“部分的”中介效應,其中中介效應值為-0.247 1,支持了研究假說1,在某種程度上,土地資源配置對經濟效率的抑制作用大約有36.49%是通過產業結構效應的中介作用來實現的。

表6 機制檢驗結果一Tab.6 Result one of mechanism tests

(2)土地資源配置與技術創新。表7列(2)的結果顯示土地資源配置對城市創新力具有顯著的抑制作用,列(3)表明城市創新力對城市經濟效率的提升具有顯著的促進作用。綜合來看,通過系數-0.677 1、-1.618 8、0.122 2以及它們的顯著性水平可知,城市創新力在土地資源配置影響城市經濟效率中發揮“完全的”中介作用,另外,Sobel檢驗結果顯示,城市創新力在土地資源配置影響城市經濟效率之間發揮的中介效應是顯著的,其中中介效應值為-0.197 8,約占總效應的29.22%,故支持了研究假說2。

表7 機制檢驗結果二Tab.7 Result two of mechanism tests

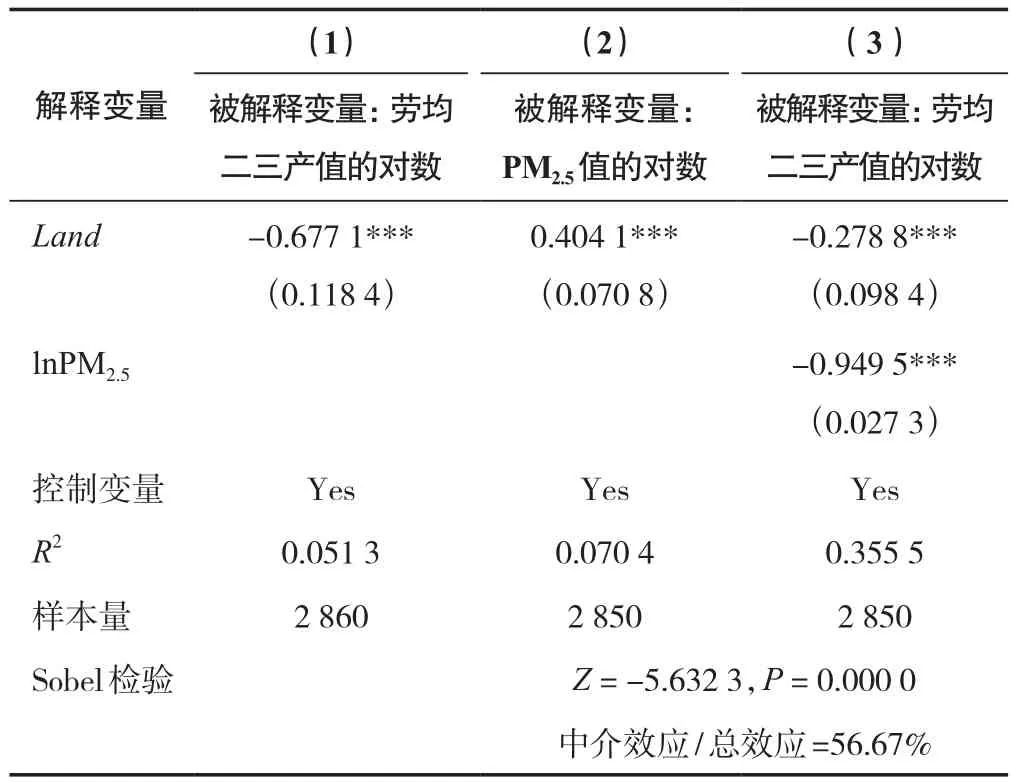

(3)土地資源配置與生態環境。表8列(1)的結果與上述相同,不再贅述,列(2)結果顯示土地資源配置對氣體污染具有顯著的促進作用,表明大規模出讓工業用地、限制性出讓商住用地的土地資源配置方式將加劇工業氣體污染,列(3)結果表明氣體污染和土地資源配置對城市經濟效率的提升具有顯著的抑制作用。由于系數a、b、c與c′的系數均顯著,a×b的系數符號與c′同號,Sobel檢驗的Z值為-5.632 3,且至少通過了1%的顯著性水平,說明氣體污染在土地資源配置影響城市經濟效率中發揮“部分的”中介效應是顯著的,其中介效應值為-0.383 7,約占總效應的56.67%,支持了研究假說3。

表8 機制檢驗結果三Tab.8 Result three of mechanism tests

5 結論與建議

本文基于我國2010—2019年286個地級以上城市的工業數據,討論并檢驗土地資源配置如何影響城市經濟效率。研究發現:(1)大規模出讓工業用地、不飽和供給商住用地的土地資源配置方式對城市經濟效率存在持續抑制作用,并且該抑制作用具有明顯的區域異質性和城市規模異質性,具體表現為中部地區土地資源配置對城市經濟效率的抑制作用比東部和西部地區大,相對城市規模越小的地區其土地資源配置對城市經濟效率的抑制作用越明顯;(2)機制檢驗發現,產業結構效應、技術創新效應和生態環境效應均在土地資源配置影響城市經濟效率中發揮顯著的中介作用,其中生態環境效應發揮的中介作用更為顯著,具體表現為產業結構效應發揮“部分的”中介作用,約占總效應的36.49%,技術創新效應發揮“完全的”中介作用,約占總效應的29.22%,生態環境效應發揮“部分的”中介作用,約占總效應的56.67%。

為推動土地資源有效配置,促進城市經濟效率提升,本文提出如下對策建議:

第一,因地制宜優化土地資源配置,提高土地利用效率。一方面對現有工業用地加強管制,防止工業用地過度擴張,繼續深化工業用地市場化改革,支持建立工業企業產出效益評價機制;另一方面適當增加商住用地供應比例,落實房地產稅收標準,降低地方財政對土地出讓收入的依賴程度。并且對中部地區、城市規模相對小的城市迫切需要調整工業用地和商住用地的配置方式,深度挖掘地區資源稟賦優勢。

第二,注重產業結構轉型升級,加強工業化污染治理。對環保型產業,要加大政府的扶持力度和優惠政策,減少行業的資本外流,對傳統工業企業進行合理布局和規劃,積極引導產業轉型與升級。另外,要理性對待經濟結構服務化問題,重視經濟發展中的生態環境保護問題,實現經濟發展和生態環境保護的雙贏。

第三,加大政府創新投入,提高城市創新能力。擴大政府研發資助規模,加大對綠色技術研發的投資力度,積極培育綠色創新人才,同時,地方政府對擬進入的工業企業提高技術要求門檻,對已進入的工業企業加強技術創新引導,鼓勵工業企業集中布局、集群式發展,增強工業企業的技術創新能力。