基于碳排放流理論的園區綜合能源系統低碳經濟調度

楊毅,易文飛,王晨清,王明深,吳志軍,穆云飛,鄭明忠

(1.國網江蘇省電力有限公司電力科學研究院,南京市 211103;2.智能電網教育部重點實驗室(天津大學),天津市 300072)

0 引 言

由于化石燃料的大量使用,全球氣候變暖、溫室效應加劇的趨勢越來越顯著[1]。在此背景下,低碳、高效、清潔的能源系統成為了近幾年的研究熱點。綜合能源系統(integrated energy system,IES)作為多種能源可充分利用各種能源子系統在時間和空間上的耦合特性[2],實現多種能源優勢互補,有效提高能源的綜合利用水平,同時也是促進碳減排的重要方式[3-6],受到國內外學者的廣泛關注。園區綜合能源系統(park integrated energy system,PIES)作為IES的典型應用,是實現節能低碳的重要載體[7-8]。從經濟性和環保性等角度,對PIES的運行進行優化,對于我國的節能減排工作具有重要推動作用[9]。

目前,對低碳綜合能源系統的研究主要將研究對象分為跨區級低碳綜合能源系統、區域級低碳綜合能源系統和用戶級低碳綜合能源系統[10-11]。跨區級和區域級綜合能源系統的碳排放核算主要從源側出發,直接根據發電廠的能源消耗量統計碳排放[12]。用戶級綜合能源系統除了自身的分布式機組,往往還需要從外網購電、購氣,其運行時的碳排放難以精確估計,對用戶級綜合能源系統的低碳經濟運行提出了巨大的挑戰[13]。

關于綜合能源系統的低碳經濟運行方面的研究已取得一定進展。文獻[14]主要考慮電網購電和使用天然氣所產生的CO2對環境的污染,以碳排放量最小作為環保性指標,以運行成本最小作為經濟性指標,建立園區綜合能源系統日前優化模型。文獻[15]利用系統外購電量以及燃氣輪機氣轉電發出的電量來確定園區綜合能源系統的碳排放量,提出了計及階梯式碳交易機制的低碳型園區經濟運行調度策略。文獻[16]考慮外網購電、冷熱電三聯供機組、燃氣鍋爐和燃氣輪機(gas turbine, GB)的碳排放量,建立了區域綜合能源系統的污染物排放模型。上述文獻都建立了綜合能源系統的碳排放模型,但是對于外網購電所蘊含的碳排放,都簡單采用固定的平均碳排放因子來計算,與實際情況存在一定的偏差。文獻[17]提出了碳排放流的理論,將碳排放等效為虛擬的網絡流,將源側碳排放歸算到網絡乃至負荷側,為這一問題的解決提供了新的思路。

為了解決外網購電的隱含碳排放難以精確估計的問題,文獻[18]基于碳排放流理論,利用主網碳勢和配電網分布式機組碳勢來計算配電網的碳排放量,建立了配電系統低碳優化運行模型。文獻[19]建立了電-氫-氣一體化網絡的碳流模型,利用風電場機組和天然氣站節點碳勢計算出系統的碳排放量,建立了考慮氫燃料汽車的電-氫-氣一體化網絡雙層優化模型。上述研究基于碳排放流理論,對研究對象的碳排放量進行了精確估計,但也因為碳流密度的引入大大增加了變量的維數,并使優化模型具有很強的非線性特征,造成求解困難。

針對傳統PIES低碳優化在核算外網購電碳排放時采用恒定的碳排放因子進行粗略估計導致碳排放核算不準確的問題,以及引入碳流密度后模型強非線性導致求解困難的問題,本文提出一種基于碳排放流理論的園區綜合能源系統低碳經濟調度方法。首先,利用能源樞紐建立PIES的能流模型,描述PIES多能耦合關系。其次,建立PIES的碳流模型,對PIES的碳排放量和碳流密度進行準確核算。隨后,建立基于碳排放流理論的PIES低碳經濟調度雙層優化模型。最后,在本文典型PIES上進行算例分析,結果表明所提方法能夠提高系統的經濟性,降低系統的二氧化碳排放量,并對PIES內部碳流分布進行優化,提升PIES的環保性。

1 PIES的能量流和碳排放流模型

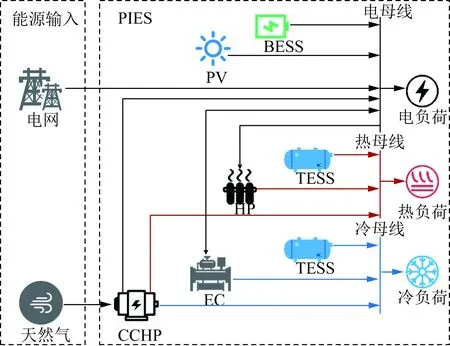

以圖1所示典型PIES為例,該系統由冷熱電三聯供機組(combined cooling, heating and power, CCHP)、熱泵(heat pump, HP)、電制冷機(electric chiller, EC)、電儲能裝置(battery energy storage systems, BESS)、儲熱裝置(thermal energy storage system, TESS)和光伏機組(photovoltaic, PV)構成。系統從外部購入電能和天然氣。系統負荷包含電負荷、熱負荷和冷負荷。

圖1 PIES典型結構Fig.1 Typical structure of a PIES

為了研究PIES的經濟低碳運行策略,需要定義PIES的經濟性和環保性指標。為此,本節建立了PIES的能流和碳流模型。

1.1 PIES的能源樞紐模型

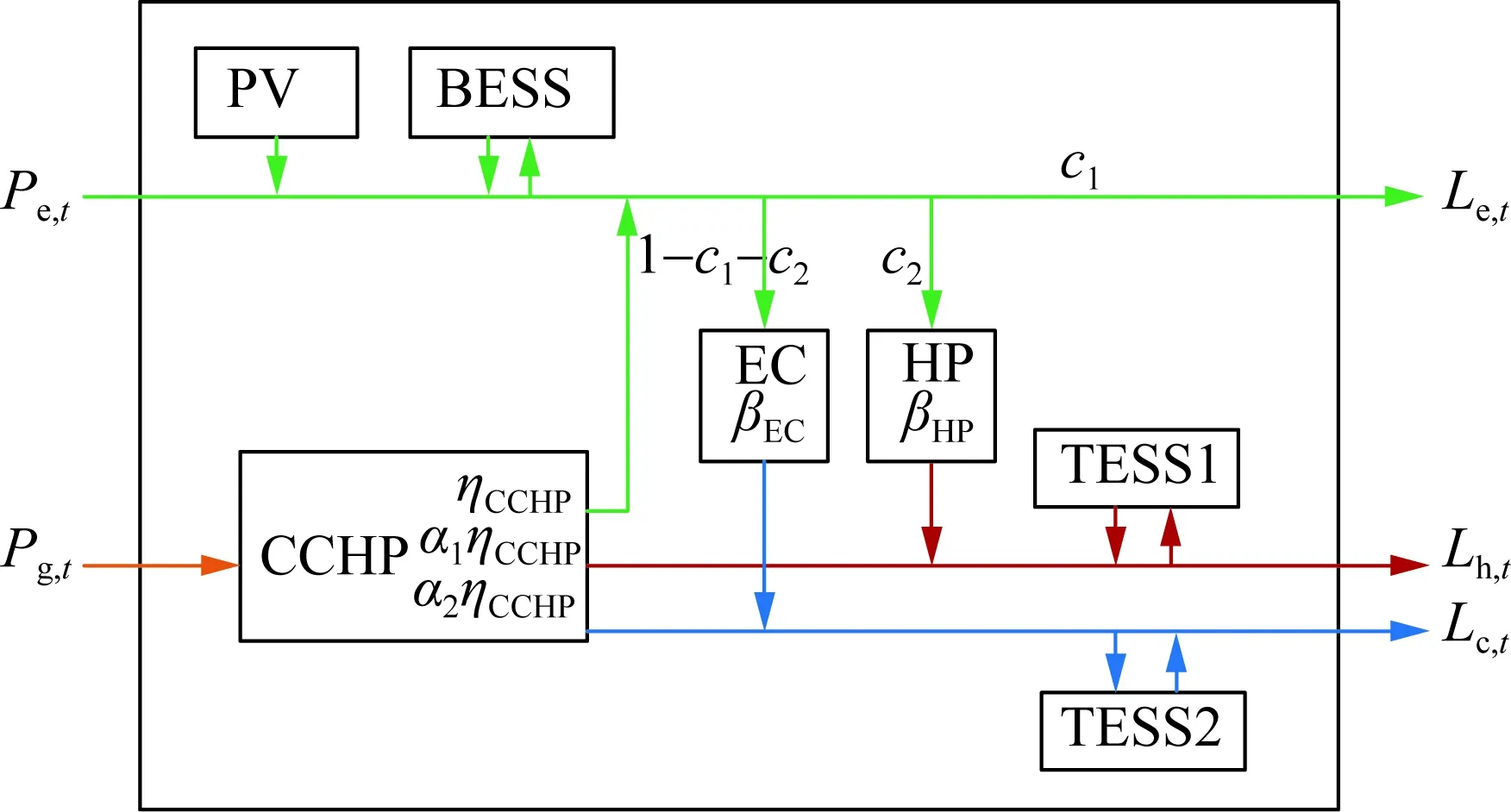

能量樞紐(energy hub, EH)可以很好地描述多能源系統中能源供應、負荷需求、網絡交換以及耦合關系。本節借助EH來建立PIES的能量流模型[20]。以圖1的PIES為例,其包含電、氣2種能源輸入,電、冷、熱3種能源輸出,EH模型結構如圖2所示。

圖2 PIES的EH模型Fig.2 EH model in PIES

圖2中,Pe,t、Pg,t分別為t時刻的電、氣能源供應功率;Le,t、Lh,t、Lc,t分別為t時刻系統的電、熱、冷負荷;c1、c2分別為分配給電負荷和熱泵的電能分配系數;ηCCHP、α1、α2分別為CCHP的發電效率、熱電比和冷電比;βHP為HP的發熱效率;βEC為EC的制冷效率。

(1)

1.2 PIES的碳流模型

該PIES的輸入為從外網購入的電能和天然氣,根據碳流相關定義[21],輸入側的碳排放量為:

Re,t=Pe,tρe,t

(2)

Rg,t=Pg,tρg,t

(3)

式中:Re,t、Rg,t分別為t時刻購電、購氣所帶來的碳流率,表示單位時間購入的電能和天然氣蘊含的碳排放量;ρe,t、ρg,t分別為t時刻外部供應的電能和天然氣的碳流密度,表示單位時間單位功率的電能和天然氣所蘊含的碳排放量。

設備的碳流模型滿足設備輸入和輸出的碳流守恒[22],各設備碳流模型為:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

其中,式(4)—(6)為CCHP機組的碳流模型;式(7)為HP的碳流模型;式(8)為EC的碳流模型。

該PIES的輸出為電、熱、冷負荷,其碳流密度為:

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

式中:ρLe,t、ρLh,t、ρLc,t分別為t時刻電、熱、冷負荷的碳流密度;RLe,t為t時刻電負荷對應的碳流率;ePV,t為光伏機組碳勢,表示光伏機組單位時間單位功率所對應的碳排放量;es1,t、es2,t、es3,t分別為電、熱、冷儲能裝置放能時的碳勢,表示儲能裝置單位時間單位放能所對應的碳排放量;X1,t、X2,t、X3,t分別為t時刻電、熱、冷儲能裝置的0-1狀態變量,當儲能裝置放能時為1,充能時為0,這是由于電、熱、冷負荷的碳流密度,只受匯入的能流和碳流影響。電、熱、冷儲能裝置的0-1狀態變量,由儲能裝置的充放能策略決定,而儲能裝置的充放能策略通過求解下一節中所提優化模型得到。

式(2)—(13)共同組成了本文PIES的碳流模型。

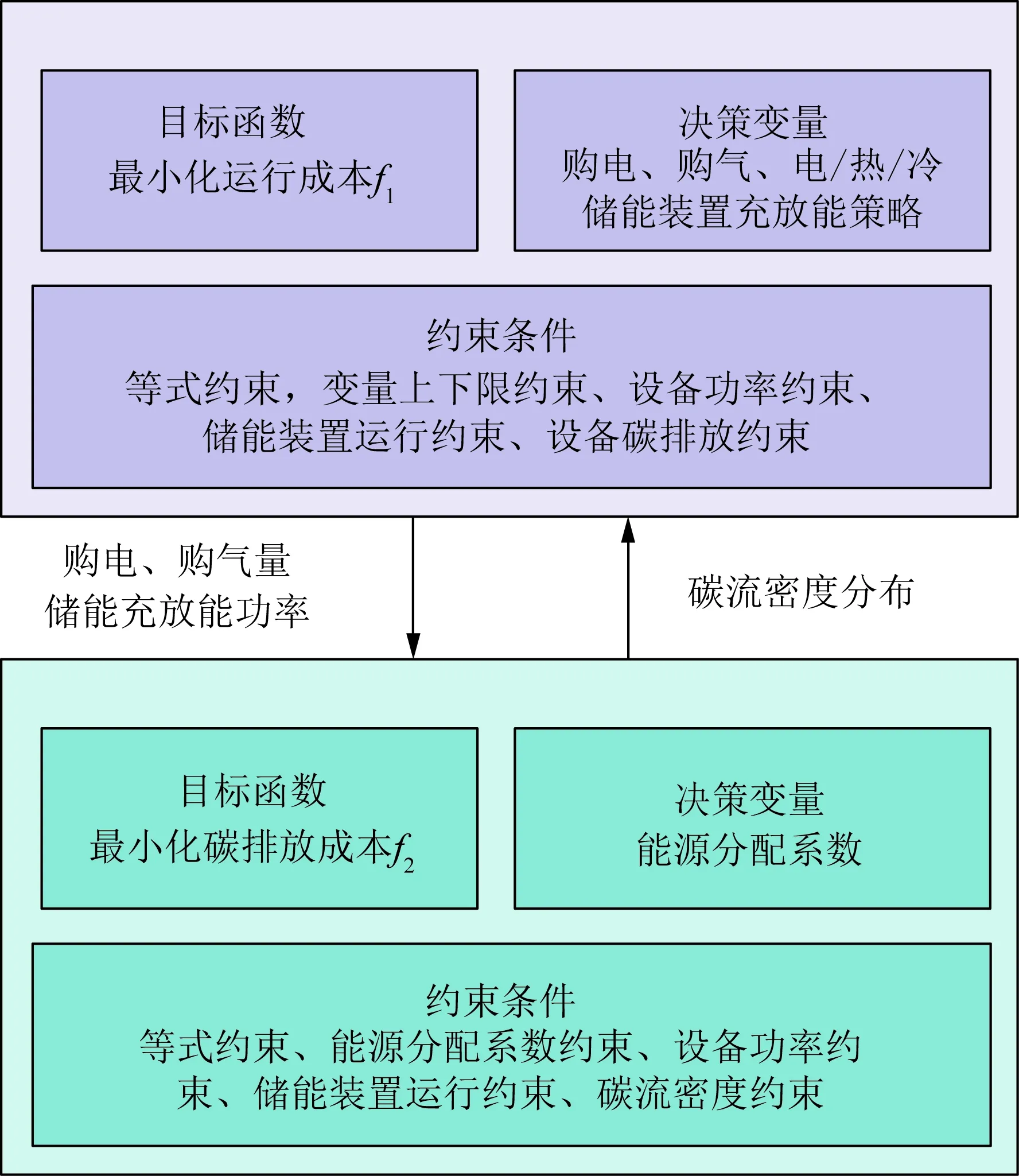

2 PIES低碳經濟調度雙層優化模型

基于所建立的PIES能流和碳流模型,本文提出了一種PIES低碳經濟調度雙層優化模型,將能流層和碳流層分開進行優化,并將優化結果互相傳遞迭代,直到求得最優解,以解決考慮碳流密度后優化模型的強非線性導致難以求得最優解的問題。

2.1 能流層優化模型

能流層優化模型旨在對PIES的能流進行優化,在滿足系統運行約束條件下,實現最小的運行成本。模型的目標函數為:

minf1=Com+Cele+Cgas

(14)

(15)

(16)

(17)

式中:Com、Cele、Cgas分別為PIES的設備運維成本、購電成本、購氣成本;ωk為設備k的單位容量運維成本;Pk,t為設備k在t時刻的電功率;Ω為CCHP、HP、EC組成的設備集合;λe,t為t時刻的電價;λg為天然氣價格。

約束條件除包含式(1)外,還包括:

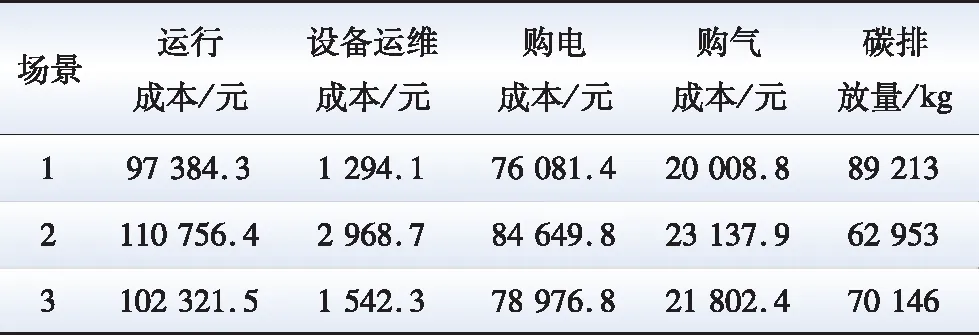

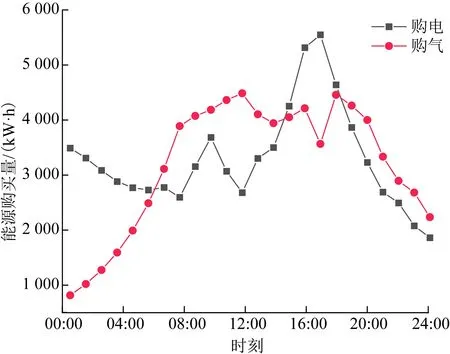

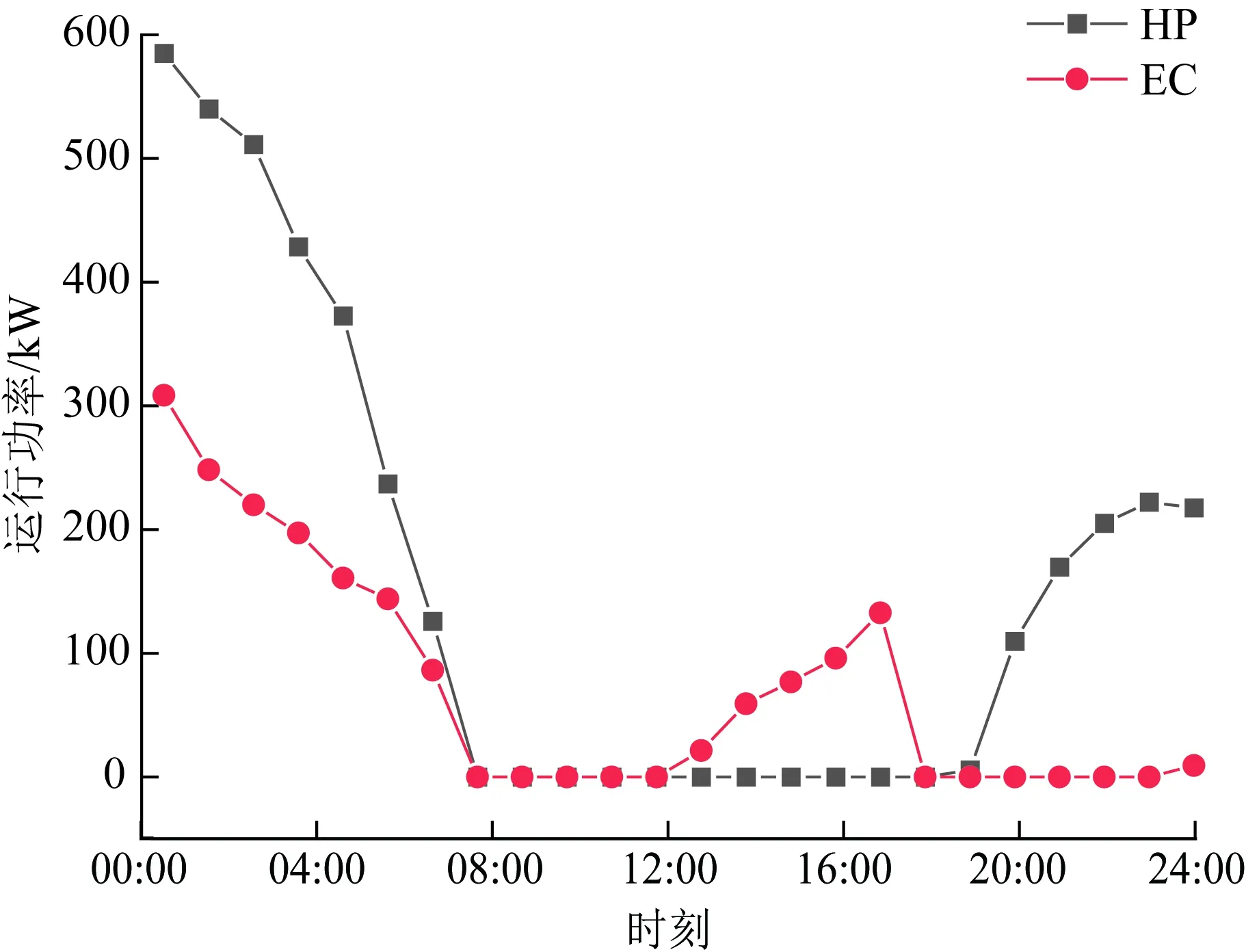

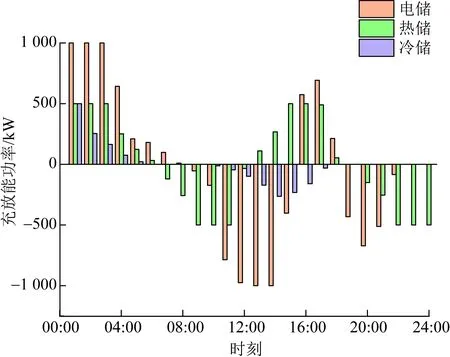

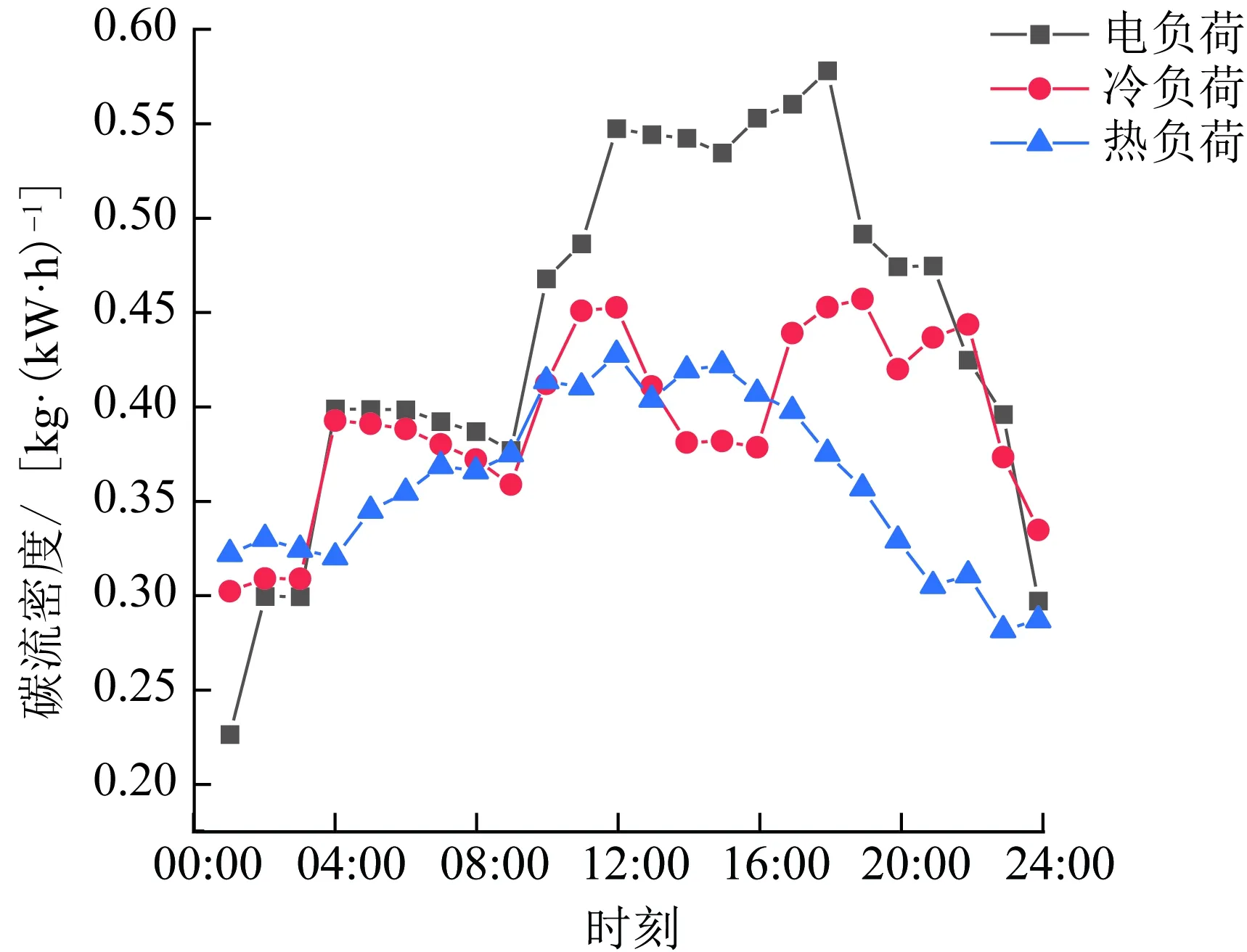

Pe,min (18) Pg,min (19) Pk,min (20) (21) (22) 0 (23) Ws,start=Ws,end (24) 0<ρk,tPk,t (25) 式(1)為能源樞紐等式約束;式(18)、(19)分別為PIES購電量和購氣量上下限約束;式(20)為各設備的功率上下限約束;式(21)—(24)為電、熱、冷儲能裝置運行約束,其中s∈{s1,s2,s3};式(25)為設備碳排放量約束。 碳流層優化模型旨在對PIES的碳流進行優化,在滿足運行約束條件下,以PIES的碳排放成本最低為目標函數進行優化,實現PIES環保性最優。同時通過設置碳流密度約束,控制PIES內以及輸出側碳流的合理分布,避免碳薄弱環節的存在。模型的目標函數包括設備的碳排放成本和光伏機組的碳排放成本,計算公式為: (26) 式中:λc為碳價。 約束條件除包括式(1)、式(20)—(24)外,還包括: 0<ρLe,t<ρLe,max (27) 0<ρLh,t<ρLh,max (28) 0<ρLc,t<ρLc,max (29) ce,1,ce,2,cg,1,cg,2,cPV,1,cPV,2,cs1,1,cs1,2∈(0,1) (30) 0 (31) 0 (32) 0 (33) 0 (34) 式中:ρLe,max、ρLh,max、ρLc,max分別為電、熱、冷負荷的碳流密度上限值。 利用式(27)—(29),可以使碳流在PIES內合理分布,而不出現某一能源流向具有高碳流密度的情況,從而避免了碳薄弱環節的出現。式(30)—(34)為能源分配系數的上下限約束。 上述建立的能流層和碳流層優化模型之間的迭代關系如圖3所示。在能流層優化模型中,各能流的碳流密度以及能源分配系數為固定值,在求解能流層優化模型后,將得到的購電、購氣量、電熱冷儲能裝置充放能功率傳遞給碳流層。在碳流層優化模型中,購電量、購氣量和電熱冷儲能裝置充放能功率為固定值,在求解碳流層優化模型后,將得到的能源分配系數和碳流密度分布再傳遞給能流層。由于碳排放約束條件發生改變,能流層優化模型也需要再次求解,并在求解完成后再次將購電、購氣量和電熱冷儲能裝置充放能功率傳遞給碳流層,如此往復。經過不斷迭代直到雙層優化模型求得的購電量、購氣量、電熱冷儲能裝置充放能功率、能源分配系數都不再變化時,終止迭代,PIES低碳經濟調度雙層優化模型求解完成。 圖3 雙層優化模型框架Fig.3 Framework of the two-level optimization model 本文算例選取圖1所示的典型PIES進行分析。該PIES在典型日下的電、熱、冷負荷如圖4所示。光伏機組的全天出力如圖5所示。分時電價如圖6所示[23]。 圖4 負荷曲線Fig.4 Load curves 圖5 光伏出力曲線Fig.5 Chart of PV output 圖6 分時電價曲線Fig.6 Curve of time-of-use electricity price 外網供應電能的碳流密度如圖7所示[18],天然氣的碳流密度則不隨時間變化,取值為0.56 kg/(kW·h)[24]。設備額定參數[25]見附錄表A1,其余參數見附錄表A2。 圖7 外網電能碳流密度曲線Fig.7 Carbon flow intensity of external input power 為了驗證所提出的PIES低碳經濟調度雙層優化模型的有效性,設置如下3種對比場景。 場景1:不考慮環保性,采用目標函數只考慮PIES運行成本的優化模型。 場景2:不考慮經濟性,采用目標函數只考慮PIES碳排放成本的優化模型。 場景3:綜合考慮經濟性和環保性,采用本文所提的PIES低碳經濟調度雙層優化模型。 3種場景下的優化結果如表1所示。 由表1可知,相比場景1,場景3采用本文所提的PIES低碳經濟調度雙層優化模型,可以在只提高系統4.82%總運行成本的前提下,降低系統21.37%的碳排放量。相對于場景1,場景3由于提高PIES的環保性所帶來的經濟損失是可以接受的。場景2中系統的碳排放量雖然比場景3低10.25%,但場景2的運行成本比場景3高約8.24%。 表1 3種場景下的優化結果Table 1 Optimization results under three scenarios 通過求解優化模型,得到各時段購電量和購氣量的情況如圖8所示。 圖8 能源購買量曲線Fig.8 Curves of energy purchase 由圖8可知,在00:00—07:00時段,PIES主要從外網購入電能。此時總負荷量較小,系統外部供應電能的價格雖然高于天然氣,但此時電能的碳流密度明顯低于天然氣,因此系統在滿足供需平衡的條件下,會盡可能地選擇碳流密度更低的電能。在08:00以后,系統的總負荷量大大增加,僅靠電能供應不能完全滿足負荷側的需求,且此時電價升高,電能的碳流密度也逐漸高于天然氣,PIES逐漸增大對天然氣的購入量;但由于CCHP只能按照固定比例產出電、熱、冷,受限于冷熱負荷遠小于電負荷,為了維持功率平衡,系統也無法過多地購入天然氣,故此時天然氣的購入量大致和購電量差距減小。 熱泵和電制冷機組的運行功率曲線如圖9所示。 由圖9可知,在00:00—10:00時段,HP和EC的運行功率都較大。這是由于此時PIES主要從外部購入電能,熱、冷負荷主要靠HP和EC滿足。在10:00—20:00時段,PIES購入大量廉價又清潔的天然氣,熱/冷負荷主要由CCHP滿足,故此時EC功率較小,HP幾乎處于停運狀態。 圖9 HP和EC運行功率曲線Fig.9 Operating power curves of HP and EC 儲能裝置的充放能功率曲線如圖10所示。 圖10 電/熱/冷儲能裝置充放能功率曲線Fig.10 Charge/discharge power curves of BESS, TESS1 and TESS2 由圖10可知,電儲能的充放電時段與電價的峰谷期完全吻合。在00:00—10:00時段,吸收價格較低、碳流密度較小的電能,11:00—15:00時段來到用電高峰期,電儲能開始放電,一方面滿足負荷的用電需求,從而減少購入價格變高的電能;另一方面也釋放自身存儲的碳流密度較低的電能,對該時段購入的碳流密度較高的電能進行“稀釋”。16:00—18:00時段處于電價低谷期,電儲能開始充電,但此時充電功率明顯沒有00:00—10:00時段高,這是由于該時段外網電能的碳流密度處在一天中最高的時段,為了控制PIES的碳排放量,沒有過多地存儲外網購入的電能。熱儲能和冷儲能由于受該PIES的熱/負荷較小的限制,其充放電過程受電價和外網電能碳流密度變化的影響較小。 電/熱/冷負荷碳流密度的情況如圖11所示。 圖11 負荷碳流密度曲線Fig.11 Curves of load carbon flow intensity 由圖11可知,相較于冷/熱負荷,電負荷的碳流密度波動較大。這是由于電負荷受外網電能碳流密度變化的影響最大。通過本文所提模型的優化,電、熱、冷負荷碳流密度均保持在0.60 kg/(kW·h)以下。熱、冷負荷的碳流密度基本穩定在0.30~0.45 kg/(kW·h)。這是由于當外網電能碳流密度較低時,碳流層優化模型通過控制電能分配系數,利用HP和EC為用戶提供較為清潔的能源。當外網電能碳流密度較高時,碳流層優化模型減小HP和EC的功率,轉而利用此時碳流密度更低的天然氣為用戶供冷、供熱,從而保證了全天冷、熱負荷的較低碳流密度。 本文基于PIES的能流和碳流模型,提出了PIES低碳經濟調度方法。所得結論如下: 1)相較于只考慮PIES總運行成本的經濟調度方法,本文所提方法綜合考慮了PIES總運行成本和碳排放量,優化結果在總運行成本上高約4.82%,但在碳排放量上低約21.37%。 2)儲能裝置在PIES的低碳經濟運行中發揮著重要的作用。當外網電能的碳流密度和電價處于低谷期時,儲能裝置充電;并在外網電能的碳流密度和電價處于高峰期時放能,從而減少購買價格更高的電能,同時也釋放出碳流密度更低的電能,降低了PIES整體的碳流密度,提高了系統的經濟性和環保性。 3)本文提出的PIES低碳經濟調度雙層優化模型,除了能對系統的能流分布進行優化,還能對碳流分布進行優化。通過碳流層優化模型的約束條件控制系統碳流的分布,避免有某條能源流向碳流密度很大的極端情況,能夠消除PIES的碳薄弱環節。同時,分能流層和碳流層迭代進行優化的求解方式也降低了統一模型因強非線性帶來的求解難度。 未來將繼續研究加速能流層-碳流層優化模型迭代求解的收斂速度,以進一步提高所提方法的適用性。

2.2 碳流層優化模型

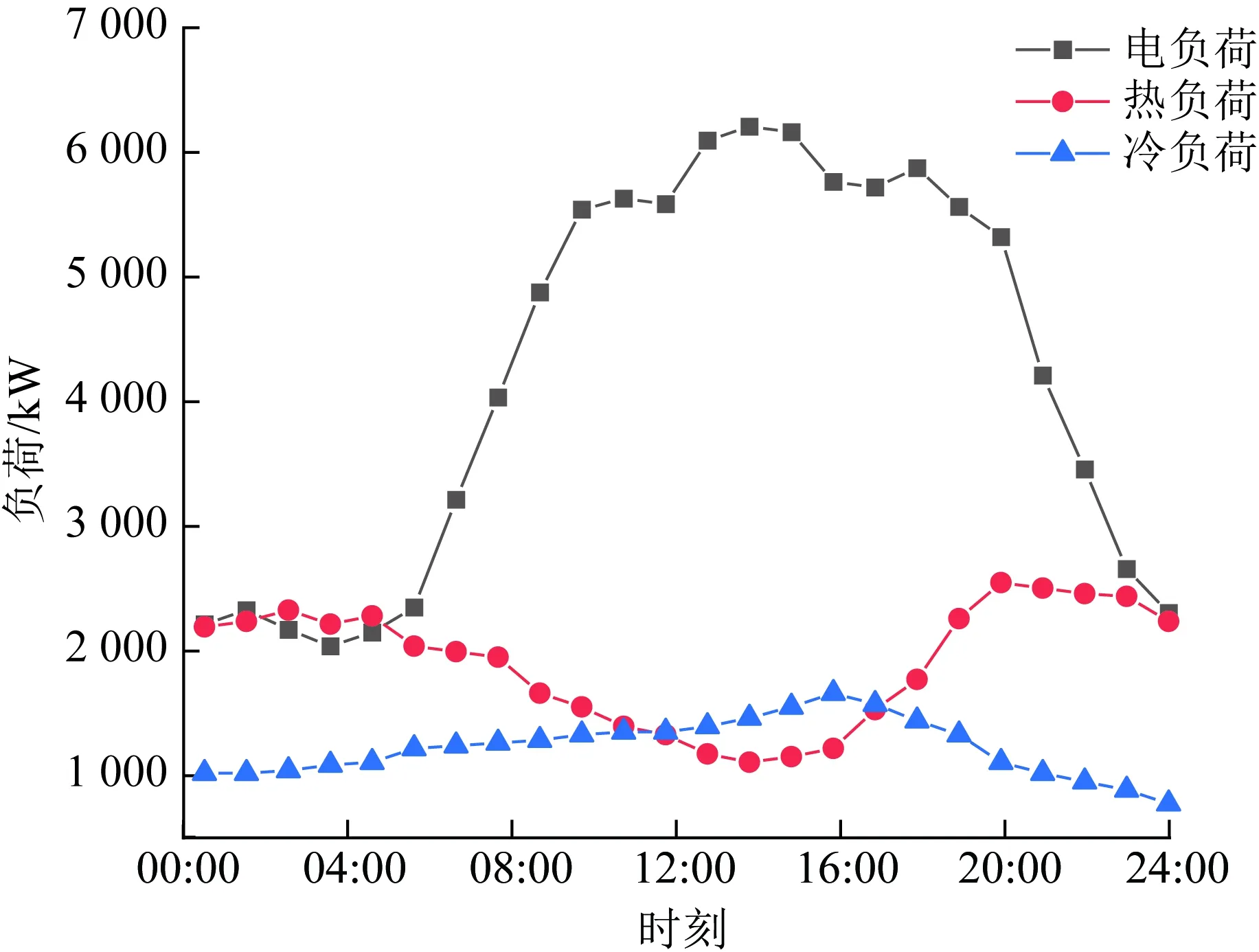

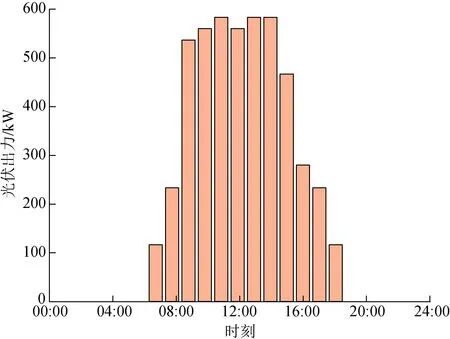

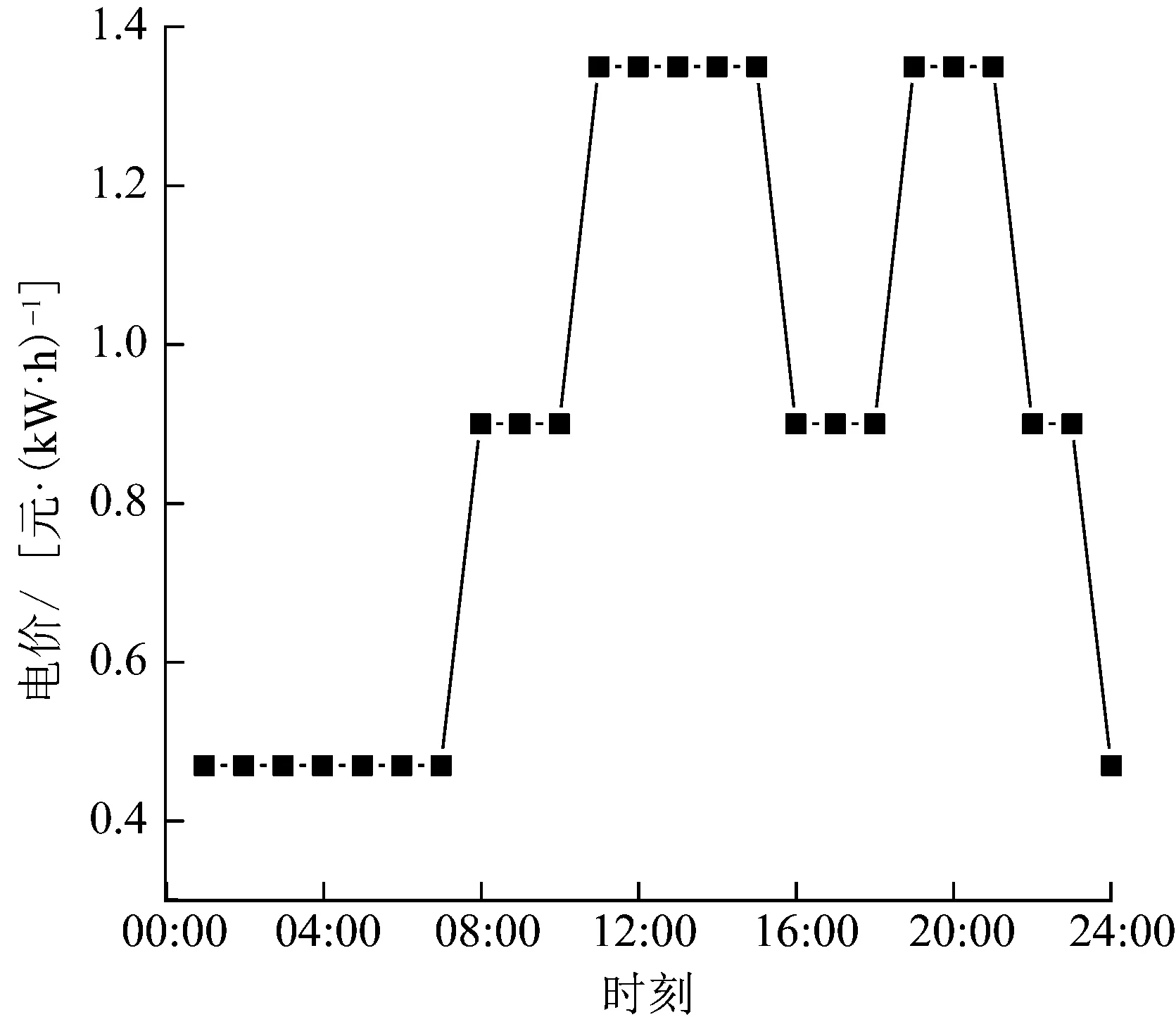

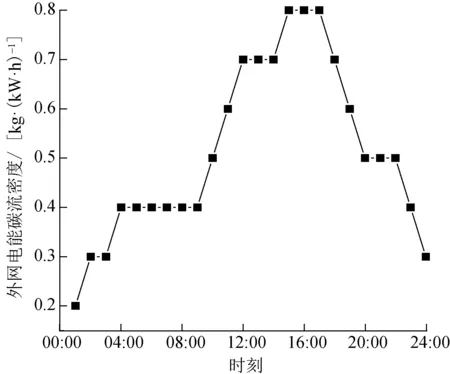

3 算例分析

3.1 算例參數

3.2 PIES低碳經濟調度結果分析

4 結 論