流媒體平臺沖擊下對電影美學形態革新的思考

王孟玉

(作者單位:山西師范大學)

1 流媒體重塑大眾生活,搶占行業話語權

流媒體是一種將不間斷的信息流由內容生產者向終端用戶實時傳輸的數字媒體形態,通過與寬帶互聯網的結合,不斷超越接收終端和傳輸管道的技術限制,目前已經能夠完全實現對高清視聽符號的即時傳輸[1]。隨著互聯網、高速網絡傳輸技術和高質量移動設備的普及,流媒體迎來自身發展的黃金期,它的即時性、交互性打破了傳統媒體的傳播范式,并且其視聽內容在形態、力度、方式等方面顯現出靈活自如的特點,打破時空的束縛,讓觀影行為更自由,對象也更加廣泛,不僅重塑了大眾的娛樂生活,也讓上游創作產業和下游播映投放產業都發生了生態性的變革。

具有巨大商業價值的流媒體平臺成為各大創作行業爭相開發的領域。在新的時代背景下,行業對于流媒體的關注更為密切,如網飛(Netflix)平臺,借助技術革新一躍成為“新六大”電影公司之一,改寫了好萊塢影業格局。小眾題材電影《羅馬》在觀眾口碑和專業性獎項上的雙向成功,正是基于大數據的精準算法營銷,讓網飛打了一場漂亮的翻身仗。傳統媒體為了更好地順應市場不由得走向技術更新,傳統電影的審美與價值創造也被帶到新的方向。迪士尼在此背景下上線電影《花木蘭》,通過平臺付費掌控影片發行,并借由全媒體渠道為影片爭取了更為廣闊的市場。隨著互聯網技術的迭代發展,流媒體平臺讓影片繞開電影院直達觀眾,它作為電影傳播的新觸角,尋求的不僅僅是對大眾觀影行為方式的改變,更是對電影創作以及觀眾和行業的審美偏向產生深遠影響[2]。

2 互聯網語境下電影美學發展現狀

2.1 傳統放映式電影式微,審美體驗轉變

流媒體對傳統電影美學的打破直接體現在“影院”概念的轉變,流媒體技術將“只有當我們拍攝他者并且忘卻自我的時候,電影才有意義”這層概念完全顛覆。從放映轉變成流播,改變了傳統影院發行放映的方式,打破了電影的空間屬性,削弱了觀眾對電影的空間依賴。相應地,在時間維度上,觀眾通過更換速率或者點播等方式更新影像體驗感,逐漸不再依賴在特定的空間里接受影片敘事,而是完全依照個人的意愿進行個性化選擇,激活了各類電影美學話語體系[3]。同時,在影像呈現上,傳統電影美學追尋的固然是對真實的表述,在長鏡頭紀實體系中強調視覺和內容的真實統一,創作者擅長在真實時空里構建世界觀。雖然在電影《1917》中出現了技術真實和內容真實之爭,但電影中“一鏡到底”的技術鏡頭仍在為敘事服務,是在真實性影像美學中展開敘事。而從《雙子殺手》開始,高幀率技術不僅對影院屏幕提出要求,也將電影創作推向新方向,它并不是為了一部電影而去開展“技術革命”,從長遠來看,它是一次對高幀率與虛擬現實數字影像的實驗,是電影語言在技術上的延伸。《頭號玩家》《失控玩家》等將游戲作為切入點,以第一視角帶入影像,強調感官刺激的代入感;流媒體平臺推崇的“賽博朋克”情節創作,如《沙丘》《基地》等,影片運用數字技術將現實虛擬化,模糊了真實和虛擬的界限,構建了宏大視野來剖析真實世界的一角。

這些創作的轉向最直接的影響就是審美體驗的差異。觀影者正在追求自己的個性取向、對另一種觀影形式感的建立,而非一味追求同一環境中大家共同的心愿和興奮感。流媒體美學用數碼技術縫合虛擬現實,創造出數字化的影像美學,這是數字時代發展的必然,但也尚可察覺出技術對畫面真實呈現的野心。影像難逃技術的影響,流媒體電影讓目標群體愈來愈無法集中于內容,難以形成沉浸式的觀影體驗。若只是審美價值被限定于影像場域中免不了顧此失彼,表面看上去像是一場觀影方式的變革,實質上是受眾和時代對電影文化看法上的變化。

2.2 電影創作私人化,消解電影審美的普適性

西方自工業革命以來,在現代化進程中不間斷地抬高理性的功能價值,但追溯到文藝復興時期,那些關于人性自然和追求個人價值的作品已經出現且一度成為潮流。不難看出文學藝術和審美活動中理性和感性的博弈一直存在且持續至今[4]。而電影發揮它強大的影響力,為審美現代性的發展提供棲息場域,電影創作更傾向于關注時下,在數字時空進行反省與警示,如《社交網絡》《大數據時代》對感性意識的探尋,認為感性是現實中人的存在方式,強烈呼喚感性成為體味生活、體驗世界的主要方式,從而批判人心的淡漠與迷失。但日益數字化、技術化的當代電影也體現了審美現代性的矛盾與復雜,電影創作在對社會現狀和人性省思進行視覺化批判的同時也走入了困境,即過分追求感性化,貶低現代化中的工具性,使電影的審美形態偏向荒誕和崇高。

在傳統電影美學系統下,電影美學是尋求主體接受的“最大公約數”。而在流媒體時代,電影創作在不斷地消解大眾化的審美原則,關注被壓制扭曲的現實和被現代化裹挾的主體,突顯時代的荒誕性、崇高性。只是,如果只將審美現代性作為流媒體電影表征的導向,便會導致電影靈韻消失,讓流水線式內容生產大行其道,陷入其自身矛盾的陷阱。

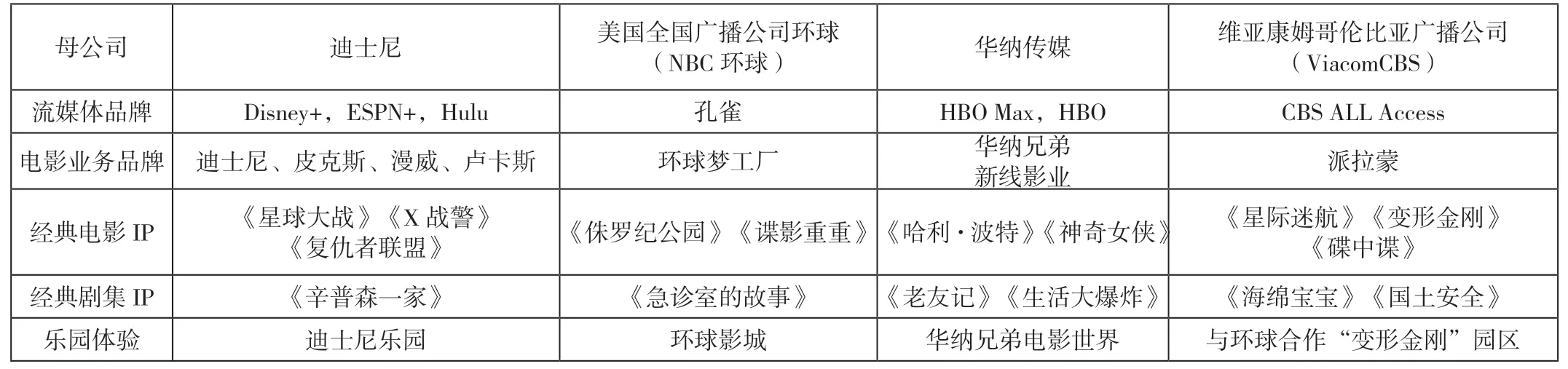

2.3 原創藝術內容更迭:堅守與突破并行

豐富原創內容可以說是各個平臺迅速占領流媒體市場高地的重要戰略,如自2013年始,網飛便躍步進入國際視野,不斷推出原創作品打牢基礎。除了提升原創劇集地位,各流媒體平臺對經典(Intellectual Property,IP)的訴求也在加大,力圖用自生內容資源構建流媒體品牌的文化領域。如表1所示,“新六大”電影公司借助IP優勢補足原創短板,媒體平臺自身所帶有的劇集宇宙世界觀不僅可以吸引黏性用戶,還能夠進行二次創作[5]。

表1 “新六大”流媒體服務品牌傳統影視多元化經營布局

在原創方面,網飛先后投資90億美元用于原創內容的制作,如韓劇《王國》系列,收獲收視與口碑的雙重肯定,并收購了中國的《流浪地球》《開端》等影視作品的版權[6]。各個知名IP成為傳統傳媒巨頭號召用戶關注自身流媒體平臺的金字招牌,《老友記》《鐵拳》等紛紛終止了與網飛平臺的播放合作轉向自身的流媒體平臺。在內容質量方面,發展成熟的流媒體行業一方面已經和馬丁·斯科塞斯、阿方索·卡隆等知名導演深入合作,另一方面仍發揮著自身特色。《羅馬》打響流媒體電影創作的第一槍,其代表的新審美語言也進入傳統電影敘事。流媒體電影不像傳統電影關注故事和情節及其完整性,它著重聚焦的是極具個性的流媒體電影價值特色的表現形式。

2.4 受眾審美場域變更:審美繭房的形成

流媒體平臺的出現將電影從“消失的銀幕”轉向“無處不在的銀幕”,助推了私人化審美場域的形成,而這一形式自然也契合大眾的觀影體驗與消費習慣,所以流媒體電影也不再單純是電影文化藝術的傳播,更是一種私人消費文化的載體。而當個性化的觀影選擇愈來愈具有先鋒性和小眾化,大眾化的主流審美難免被拋棄,從而轉向能指的狂歡。大眾審美流失了話語權,用戶和諧統一的審美空間被割裂,流動的信息成為束縛的網,審美活動被孤立成個人接收的審美環節,使得大眾無法達到共情,無法在比較中對“美”有情感認知。

電影兼具公共性、娛樂性和審美性,它有著融合而又相對獨立的體系,而流媒體電影以強勢的姿態搶占傳統電影業資源后,在創造更為多元化、細膩化的電影資源時,也扼殺了電影美學所具備的公共屬性。不間斷的信息流構建出影像視聽的繭房,將觀眾隔離成一座座看似連接在一起的孤島,難以形成具有普適性的共識[7]。

3 流媒體時代的審美反思:自省與探尋

3.1 審美與資本下景觀的突現

奧利維耶·阿蘇利和格爾諾特·伯麥等西方學者普遍認為社會步入審美資本主義階段。而以消費社會為物質基礎,審美資本主義主要體現出視覺性和審美性的景觀社會。在此階段所進行的審美活動一定程度上都具有商品功能性質[8]。簡言之,資本和審美在特定時空下達成契約。在消費社會中,以商品的話語模式替換審美功能,造成不斷膨脹的泡沫經濟,將內在的審美追求轉到符號審美的消費軌道上,逐漸磨滅人們對“美”的判斷力[9]。人們對電影的審美體驗被扁平化、圖像化,而整個審美精神活動被物質化,成為消費社會的一串代名詞。在這樣的社會中,不可避免,生活本身展現為景觀的龐大堆聚,存在的一切全都轉化成一個表象,景觀便是形成這些的手段,但同時它也是目的。

景觀的泛濫免不了有架空真實生活的可能,它在商品、資本、消費的不斷運行中將真實轉化成擬像,而真實可能消散成景觀的一角[10]。那么,如何消解景觀化帶來的沖擊,構建真實的自我?對此,居伊·德波提出“情境主義”,主張構建情境來恢復生活的真實感,用真實的主體覆蓋生活,用情境主義抵消景觀化社會下的分離與冷漠。

3.2 掌握時代節奏,叩問電影本質與定位

斯拉沃熱·齊澤克說,為了理解今天這個世界,我們真的需要電影,只有在電影中才能得到我們在現實中不準備去面對的殘酷的一面。安德烈·巴贊認為,電影是及物藝術,只有我們擺設他者,并且忘卻自我的時候,電影才是藝術,才有意義。他們對于電影本體或者本質的回答都是基于膠片時代,而當媒介轉化,膠片日漸被數字化技術取代,“電影是什么”“我們應該需要怎樣的電影文化”等問題再次被提及并等待回答。藝術和審美在當下資本與技術體系的壁壘的斷裂處依舊涌現出某種未更改的東西,而這就是關于電影最基本的、最本質的、最透明的東西。

電影的出現、發展和藝術形態的完善都離不開科技的影響,電影以它出現的偶然性昭示了相伴而生的必然性。科技時代的視覺藝術進一步擴大了電影藝術的容量,而流媒體的出現只是數字時代改寫電影形態的開端,在浪潮席卷之下,電影似乎被更多的人質疑已經不再是現實的漸近線。那么,電影藝術是否走向了終結?阿瑟·C.丹托表明,只是不將今天的藝術編織進藝術歷史中,并非表示藝術要走向消失或終結。簡言之,藝術以更為寬廣的形態存在,從看山是山,到看山不是山,最終再回到看山是山。所以,在這個不可逆的浪潮中,錨定電影在社會中的位置及對本質的詰問有著不可取代的意義。

4 結語

此前,人們尚在談論數字時代安德烈·巴贊的電影本體論是否失效;如今,我們又在流媒體大行其道時追問電影的定位在何處。可見,技術愈發展,我們對于本質的、根本的東西就愈發渴求了解。李澤厚先生在關于“情本位”概念的論述中提到,反對道德作為生存的最高境地,主張回到感性存在的真實的人。“道始于情”“理由情生”,理性只是工具,人的生存、生活、生命才是至上,人的感情才是根本,藝術的審美感性才是第一位的。不論年代,表達情感優于表達哲思,媒介只是藝術的工具,它不可能作為藝術的代表,因為藝術的使命是“情本體”的審美顯現。就像《電影手冊》對電影藝術的創造描述的那樣,以浪漫主義為旨歸的現實主義,以愛為真正的精神動力,關注他人、望向他人的創作。只有厘清本質,才能更好地在流媒體語境中遵循電影創作的價值準則和價值審美。因此,對于“電影是什么”這個問題的重新提出和考量,有助于成為流媒體電影未來發展的價值導航。