淺析電影《三塊廣告牌》中的色彩語言 及其情感表達

宋田博

(作者單位:晉中信息學院)

色彩是大自然賦予人類的極具生機的自然美,人類從色彩中體會到的美感是其他事物所不能比擬的。色彩同樣是現代電影中不可或缺的視覺表現元素,運用色彩語言傳達情感已經成為電影藝術中重要的表現手法。電影作品中的色彩除了自身呈現出的直白的顏色屬性外,更多的是藝術創作者希望觀眾能夠透過表象來探索其深層次的情感意義。這種深層次的情感表達使得色彩語言的表現變得豐富、立體,更能襯托出劇中人物角色的心理感受,把人物角色塑造得真實飽滿,劇情演繹得生動自然。色彩的情感表達是指色彩在社會生活中逐漸形成的作為某種觀念或認知的呈現。這種呈現可能是特定色彩的聯想,或是源自人們對其日積月累的感覺,也可能是由宗教信仰、地域文化而產生的。

對于電影而言,色彩已成為其不可或缺的要素。恰當運用色彩能對電影作品內容的詮釋產生積極的影響。因此,作為研究電影藝術審美的重要組成部分,電影的色彩語言已經成為當下人們審視、評價電影作品所關注的問題之一。除此之外,就電影作品自身來說,對劇中環境氛圍的營造,人物角色的個性與情感表達,藝術家在作品中表現出的審美分野等方面,色彩語言的作用都是不可代替的[1]。因此,電影作品色彩語言的情感表達要基于電影整體的基調,將色彩的統一性和協調性融入場景環境的設計、人物角色服裝的設計,使整個畫面與作品要表達的情感和社會意義相契合,烘托劇情和藝術家想表達的情感。

《三塊廣告牌》是英國電影導演馬丁·麥克唐納編劇執導的一部用荒誕的黑色幽默來表現社會現象的現實主義題材電影作品。電影圍繞一位為逝去的女兒討回公道的母親展開,通過這位母親與警方產生的對峙矛盾,慢慢揭露了美國當下面臨的一系列社會問題。電影中的女主人公米爾德里德,其女兒被奸殺致死,警方7個月沒有找到兇手,她便在女兒被害的地方租下三塊巨大的廣告牌,以此來向警方討要案件進展,同時控訴局長的無能和警方的不作為。三塊鮮紅色的廣告牌,在樹木和草叢環繞的馬路邊顯得格外醒目,自此揭開了整部電影的序幕。這是電影中唯一具有高飽和度的色彩,其他色彩的出現都是為了更好地突出這顯眼的紅色,所有色彩的純度也都必須低于這片紅色,不同色度的灰與高純度的紅構成了電影色彩在純度上的對比。

1 色彩語言的內涵及其情感

色彩是能夠引發人們審美快感的、直觀的視覺元素。生活中的色彩無處不在,不同的色彩會對人們的心理、生理產生不同的暗示,給人以不同的感覺,有些色彩使人感到心情愉悅,有些色彩使人感覺悲傷凄涼。例如:紅色會使人聯想到火光、太陽、鮮血,有溫暖、熱情、躁動、危險、警告的象征意味,紅色是一種正向與負向并存的色彩;白色會使人聯想到皚皚白雪、優雅純潔的婚紗、奔赴一線抗擊新冠肺炎疫情的白衣天使等,白色具有單純、潔凈、完美抑或死亡的象征意味。色彩之所以能帶給人多種多樣的感受,關鍵在于它與人們的日常經驗產生了重疊,進而引發人們的共情[2]。很多行業利用了色彩的這一特性,如在品牌形象的設計過程中,根據品牌商品用途的不同、定位人群的不同,為其商品搭配不同的色彩。這種由生理刺激進而產生的內心反應是色彩心理學所要探索的領域。電影行業也相當注重這種邏輯依存關系,并且利用色彩的這一特性,通過色彩對觀眾產生的情感反應,推動劇情的發展和環節的遞進,將觀眾帶入一個個跌宕起伏的故事情節。

2 色彩語言在《三塊廣告牌》中的情感表達及其象征意義

色彩語言在場景方面多表現為背景、環境裝飾物、光感與人物服飾的搭配;在人物方面的體現多源于人物的外在服飾搭配。人物的形象、性格特點、心理變化都能用服裝色彩來體現,將不同場景反映出的不同情感變化真實展現出來,從而塑造出有血有肉的人物形象。通過人物的服裝、配飾、發型,甚至其所在環境的色彩語言的搭配和變化,來幫助觀眾理解人物的內心情感和劇情傳達的意義,讓電影的故事結構得以完整表達,并引發觀眾情感上的共鳴。

電影開始呈現了一個鏡頭,是女主在與廣告牌公司老板對話時發現窗邊的昆蟲無法翻身,便幫助昆蟲翻身(見圖1)。這一場景是偏冷色的,但透過冷色系的大環境,可以發現陽光照射的暖色,冷暖色調的對比體現了女主的冷靜與柔情:首先,從女主的言語可以看出,女主作出租下廣告牌的決定時,思維清醒、頭腦冷靜,且表現出的感情是冷漠的;其次,導演給了她幫助小昆蟲翻身這一動作以特寫,這一鏡頭用色非常巧妙,明明是在暖陽下,卻因室內窗戶的玻璃板和窗外警局的牌子把整個色調襯托成了冷色系[3]。導演似乎在用色彩向觀眾展示女主內心的柔軟,只是現下因為女兒的事件才為自己穿上了堅強的“鎧甲”。

圖1 女主幫助昆蟲翻身

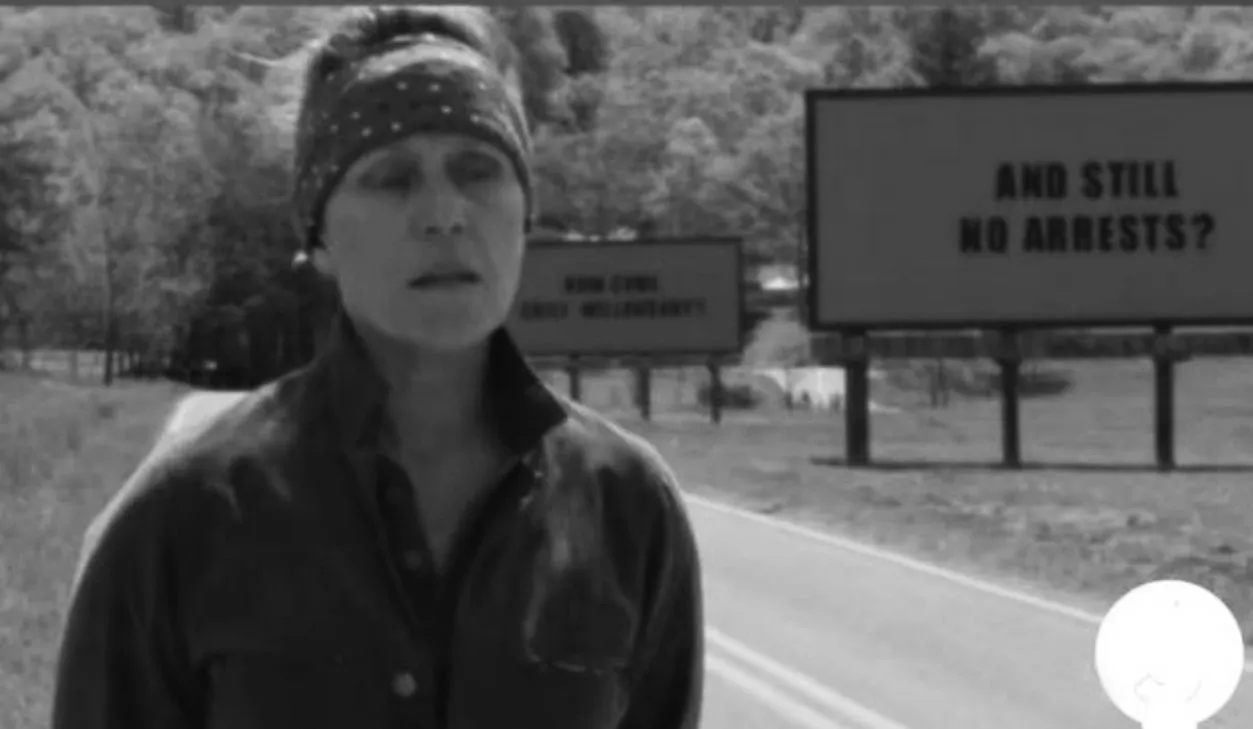

三塊大幅的紅色廣告牌在當地引起了軒然大波,女主身穿藍色工裝服搭配深紅色襯衣,頭上綁著和衣服同色的發帶(見圖2),這是該劇中女主的經典穿搭,也是她的“鎧甲”,每當她穿著這身衣服,就意味著“戰爭”即將爆發。女主的服裝色彩搭配,與她所處的環境、內心的情感有著緊密的聯系:女主因前夫家暴離婚,獨自帶著一雙兒女生活,這使她在生活中做事時不得不事必躬親。藍色的工裝服完美地體現了女主的處境及其對待警察局處理女兒案件時無所作為的態度。藍色在色調中屬于冷色系,給人以冷靜、憂郁、寒冷的感覺,配合劇中女主的處境,給人以拒人千里之外的感覺,這一點與后期劇情中女主的行為相呼應。藍色工裝服里面的深紅色襯衣與其身后巨大的紅色廣告牌遙相呼應,體現了女主壓抑在內心的怒火。紅色系往往代表熱情、興奮、愉快,但在這里表達出的是女主憤怒,是女主對于警察局7個月來無法調查出殺害女兒真兇的強烈不滿[4]。此刻的她只能冷靜,用藍色的工裝服掩飾內心的怒火。

圖2 女主在影片中的著裝

由于三塊廣告牌,女主已經成為當地人們的公敵。女主在所有人面前表現得極為冷漠,甚至得不到自己兒子的理解,只有在女兒出事的廣告牌前,她才能暫時放下堅強的偽裝,流露出柔弱的一面。她在廣告牌下種植了紅色的小花,因為女兒出事那天穿的內搭是紅色的,紅色的花代表了女兒,青春洋溢、活力四射又有些叛逆,同時也代表了新的希望。此刻一只淺棕色的小鹿闖進了女主的視野(見圖3),小鹿的出現打破了女主的沉默寡言,她對小鹿表現出的關愛和訴說催人淚下。從色彩角度解讀這一畫面,代表著女主冷酷的藍色,遠處大山映襯出的墨綠都是冷色調,與陽光照射的黃色、小花的紅色這樣的暖色調形成對比。淺棕色的小鹿恰到好處地融合了出現在同一畫面的冷暖色調,因為淺棕色常常使人聯想到泥土、自然、簡樸,它給人可靠、有益健康的感覺,使整個畫面的色彩更加和諧[5]。

圖3 小鹿闖進女主的視野

劇情的轉折點是警察局長自殺。局長原本是因不忍家人看到受病痛折磨的自己才選擇自殺,但在當地人眼里,局長的自殺源于三塊廣告牌帶來的壓力。局長去世前分別留給女主和另一名做事沖動的警員一封信。局長的死對女主的打擊是巨大的,她對局長的死懷有歉疚和負罪感。在這段情節的表現上,女主服飾的顏色從藍色變成了粉色。粉色是紅色與白色的混合,與攻擊性強烈的紅色相比,粉色顯得弱小而嬌柔,是一種女性的、溫柔的、甜美的色彩,具有妥協和順從的情感元素。這一幕色彩的變化暗示女主情感的流露和內心激烈的糾結感。此時,粉色的工裝服與背景中駛過的高純度紅色列車形成了同一色相的不同純度的對比關系,不遠處路口的紅燈也在不停閃爍,這些都暗示女主內心的掙扎:是繼續追查殘害女兒的兇手與當地居民作對,還是放棄?

電影到了后面,往日做事沖動的警員因警察局長留下的信對待工作變得認真。他繼續追查殘害女主女兒的兇手,用行動證明自己的價值。案件終于有了進展,他滿心期待地來到警察局,以為事情到此便塵埃落定,可新警察局長告訴他,嫌疑人并非兇手(見圖4)。仔細來看,導演似乎已從畫面場景的色調中給出了答案——昏暗的辦公室僅憑一縷光線的照射來支撐整個屋子的亮度。這好似女主女兒的案情,在黑暗中沉寂了7個月之久,撲朔迷離、毫無進展。往日做事沖動的警員身穿白色T恤外加卡其色襯衫,白色和卡其色的搭配給人以清新、明快的感覺,此時的他對待案件滿懷期待,內心無比明亮;新警察局長身穿白色警服,白色在物理學意義上是無彩色,與黑色一樣,具有獨立的特質與表現力,這代表新警察局長對此案件的“無態度”,他在向警員講述這件事的時候沒有過多的情感起伏。

圖4 新警察局局長與往日做事沖動的警員面對面談話

電影的最后,是往日做事沖動的警員和女主一起前往嫌疑犯住所的鏡頭。清晨的陽光照在三塊廣告牌上,一掃之前的陰郁氛圍,顯得格外溫暖。這是和開篇時同樣的場景,草叢和樹木本身的顏色沒變,卻因陽光的照射使原本的冷色調畫面變成了暖色調。這時的女主,穿的還是藍色工裝服,只是頭上再無發帶,此時的她還是將自己偽裝在了“鎧甲”里,冷靜、沉默、寡言,但給人的距離感消失了。警員身穿橙色外套,搭配白色T恤衫,整個人被襯托得明快、爽朗。橙色外套在視覺感上較之前的卡其色外套更為強烈,很容易讓人聯想到太陽,給人以溫暖的感覺,這也暗示警員與女主和解。

3 電影中色彩語言的情感表達特點

3.1 表達電影思想,闡明電影主題

電影作品的畫面主要由不斷變化的事物場景和色彩組成,二者是觀眾獲取電影作品主題思想的重要元素。此外,色彩在事物的構成中也占據了很大的部分,所以色彩在表達電影作品主題思想等方面發揮著不可替代的作用。《三塊廣告牌》中,電影的主場景基于故事發生的社會背景——20世紀90年代美國落后的南部小鎮,電影整體色調為淡調、冷調,即使在室外,看似陽光明媚,卻依然帶有淡淡的冷藍色,這與三塊廣告牌上大面積的鮮紅色形成了強烈對比。

3.2 刻畫人物心理,表現人物情感

在現代電影中,色彩的作用不只是對環境的真實呈現,更多是對人物形象的個性化刻畫。具體的刻畫分為兩個方面:一是人物心理的刻畫;二是人物情感的表達[6]。這兩點在《三塊廣告牌》中人物形象的塑造方面體現得淋漓盡致。譬如,女主的主要服裝顏色為藍色,但在閱讀警察局長留給自己的信件時,穿的衣服為粉紅色,表達出女主不同的心理思想和情感變化。又譬如,前期做事沖動的警員,前期的服裝顏色以制服的灰色為主,后期經過警察局長信件的勸說和大火事件,服裝顏色轉變為了卡其色、白色、橙色,也暗示他經過這一系列事件的洗禮后內心對于工作的熱情被激發,整個人變得明快、陽光。

3.3 創造畫面意境,渲染場景氛圍

在電影中,色彩與電影的環境、劇情、人物有著緊密的聯系,將色彩與這些影視元素融合可以形成特別的意境氛圍,在此基礎上通過合理的組合和色彩運用,將之與電影作品的環境進行恰當的搭配、融合,可以營造出電影作品想要表達的情感。這一點在電影開頭女主無意間注意到三塊廢舊廣告牌的畫面、電影結尾女主和警員一起踏上前往嫌疑人住所時路過三塊廣告牌的畫面時有所體現。兩個畫面的場景相似,但是兩者的色調相差甚遠:開場時的色調為冷色調,烘托出整個事件甚至大的社會背景的荒涼、落寞之感;結尾時的色調為暖色,隨著故事情節的發展,角色人物之間的關系得到釋懷,人物內心情感較之前變得溫暖許多,此時畫面的暖色恰好表達了人物心理,使整個電影的情感得到升華。

3.4 連接前后情節,推動劇情發展

在電影作品中,色彩可以作為不同場景、故事情節的橋梁,將劇情串聯,結合鏡頭的合理銜接來實現故事前后的連貫性。劇中出現了兩場大火,第一場是女主租下的廣告牌被燒,女主認為是警察局的人干的,因而火燒警察局,制造了第二場大火。兩場大火都與警察局長有關,都發生在晚上,橘黃色的火苗在黑夜里閃動,將整個畫面襯托成了暖色系,也預示著經歷大火后,劇中人物的心理活動會發生轉變——從之前的冷漠變得熱情溫暖。導演很好地將局長留下的信所帶給人的溫暖和大火灼燒的顏色融合在一起,大火表面上看是憤怒的發泄,實則是將人物內心的正義感點燃,為之后女主和做事沖動的警員的行為轉變做了很好的鋪墊。

4 結語

電影作品中的色彩對電影本身有著不可替代的作用,色彩在電影里表現的藝術效果遠遠超過色彩本身的價值,它在電影中塑造人物形象、表達內心情感、渲染環境氛圍、烘托故事情節、升華作品主題等方面的影響是其他視覺要素、其他感官要素所不能比擬的。藝術工作者需要針對不同電影劇本的風格類別、劇情走向、人物性格、時代背景、美學特征等來對電影色彩進行全面的分析、創新,以達到電影作品色彩和劇情統一、融洽的效果。與此同時,藝術工作者還要考慮到受眾群體——觀眾的審美傾向和心理需求,合理地設計畫面色彩,這對提高電影作品的感染力與宣傳效果能夠起到非常大的作用。本文所解析的電影作品《三塊廣告牌》中的色彩所體現的情感寓意與該劇的故事情節發展、社會時代背景的美學特征協調統一,大篇幅的冷色調畫面也為后期劇情的轉變做了很好的鋪墊,使得觀眾的情感流露隨著劇情的發展而變得溫和舒緩。