建筑工程技術在固體地球物理學領域研究的應用

蘭進勝 齊乃娟

(1.濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司,山東濟南 250000;2.山東建科建筑設計有限責任公司,山東濟南 250000)

0.引言

縱觀浩瀚地史,全球陸殼分合不斷:聚合(聚集和融合)和裂解。其間出現過三個超大陸:哥倫比亞超大陸、羅迪尼亞超大陸、潘基亞超大陸[1]194。潘基亞超大陸形成于約2.5億年前的二疊紀末期[1]194,是時間上距離我們最近的超大陸。

超大陸均形成于赤道附近[1]145-146,193,238(可能與地球自轉以及萬有引力有關);只有超大陸或次超大陸裂會發生裂解(可能因溫度應力);超大陸或次超大陸裂解均伴隨著全球生物大滅絕,尤其是大型動物的重創[1]251,252,269,297(可能是因“陸殼膨裂”)。

結合岡瓦納古陸的形成和裂解過程,本文認為,岡瓦納古陸由東、西、北岡瓦納3部分組成。東岡瓦納包括非洲、馬達加斯加、阿拉伯半島、澳大利亞、南極洲、印度;西岡瓦納即古南美洲;北岡瓦納即古北美洲,不包括格陵蘭島(一般認為,岡瓦納古陸不包括北美洲)。東岡瓦納最先形成,也最先膨裂(大西洋“自南向北”[1]297開啟,澳大利亞與南極洲先分離,之后非洲與南北美洲快速分離,參考論文圖形[2])。

晚奧陶世,全球大多數的陸殼開始聚集,東、西岡瓦納發生碰撞(陸殼融合)[1]193,引發大規模海侵、全球性冰川事件[1]176和奧陶紀生物大滅絕,地球從此步入志留紀。

志留紀末“陸殼融合”(陸殼碰撞),岡瓦納的雛形初現[1]238,引發“志留紀末滅絕事件”(圖2-31,S-D事件[1]45),地球從此步入泥盆紀。陸殼撞擊產生巨大熱量,引發大規模水汽調節,早泥盆世,剛發生碰撞擠壓的陸殼(岡瓦納的雛形)之上,冰川形成又消失[1]201。

泥盆紀末大規模的“陸殼融合”(全球陸殼大規模碰撞)[1]238,引發海平面大規模升降[1]203和泥盆紀生物大滅絕,地球從此步入石炭紀。產生巨大熱量,更大規模的水汽調節引發了晚石炭世至早二疊世長達50Ma的大規模冰川活動[1]201-203。冰川消融后的“晚二疊世和早、中三疊世”,全球大陸干旱廣布[1]203,244;[5]175。二疊紀末,潘基亞超大陸形成,發生二疊紀生物大滅絕事件。

三疊紀末,潘基亞超大陸“陸殼膨裂”[2],引發老阿爾卑斯運動和三疊紀生物大滅絕,大型爬行類動物遭重創,產生巨大熱量,引發大規模水汽調節,地球從此步入侏羅紀。白堊紀時期,潘基亞超大陸一分為二,南半部分即為岡瓦納古陸。

白堊紀末,岡瓦納次超大陸“陸殼膨裂”[2],引發新阿爾卑斯運動和白堊紀生物大滅絕,產生巨大熱量,引發大規模水汽調節,地球從此步入古近紀(新生代)。“身高高”或“體型大”的陸地動物幾乎全部滅絕,非鳥類恐龍滅絕。澳大利亞與南極洲、非洲與南北美洲、歐洲與格陵蘭島快速分裂,先后形成南大西洋、北大西洋和北冰洋[1]297,印度與非洲向北東快速漂移,喜馬拉雅山系和阿爾卑斯山系由海洋崛起。至今,喜馬拉雅山系和阿爾卑斯山系之上仍有冰川覆蓋。

1.地球構造與火山熔巖成因

地球從外向內由地殼、地幔和地核三部分構成,地殼又分陸殼和洋殼,陸殼厚,洋殼薄,均由固態巖石構成,地幔上部有一圈軟流層,地殼浮于其上。地殼一旦破裂,高溫地幔物質就可能涌出,形成熔巖或火山。洋殼俯沖會增大軟流層的壓力,因此,絕大多數的火山、火山弧與洋殼俯沖有關。

2.陸殼、宇宙與冰壺(地殼運動的動力機制)

宇宙中的天體、漂移的陸殼、運動的冰壺,它們運動的動力來自哪里?

根據古地磁分析,印度北漂開始于白堊紀末期,印度的漂移速度越來越慢,且逆時針旋轉,像一只“逆旋的冰壺”[1]111。對運動的冰壺受力分析,可發現:冰壺上并沒有“正在作用的驅動力”,冰壺運動是因為慣性。

白堊紀末期,全球生物大滅絕,“身高高”或“體型大”的陸地動物幾乎全部滅絕,非鳥類恐龍全部滅絕,但一些螞蟻、蜘蛛、小型蜻蜓、蛇類、龜鱉類、鴨嘴獸、小型蜥蜴類、小型鱷類、鳥類、哺乳類(當時哺乳類普遍都很矮小)等僥幸逃過了大滅絕[1]252;新阿爾卑斯運動開始[1]194,澳大利亞與南極洲、非洲與南北美洲、歐洲與格陵蘭島快速分裂,先后形成南大西洋、北大西洋和北冰洋[1]297,印度與非洲向北東快速漂移,喜馬拉雅山系和阿爾卑斯山系由海洋崛起。

從上述事件推測,陸殼很可能是膨裂的,即“陸殼膨裂”,可能是因溫度應力;“陸殼聚集”是持續緩慢加速的,可能與地球自轉以及萬有引力有關。

地球自轉產生指向赤道的離極力,萬有引力引發潮汐力,二力(“聚合力”)對全球陸殼產生聚合(聚集和融合)作用,使全球陸殼在“赤道附近”聚合成超大陸(“陸殼聚合”,“陸殼聚集”和“陸殼融合”的統稱);溫度應力會引發超大陸或次超大陸膨裂(“陸殼膨裂”);造成“陸殼膨裂”的溫度應力(“膨裂力”)是瞬間作用于陸殼的內力,“聚合力”是持續作用于陸殼的外力,“膨裂力”遠大于“聚合力”。

“聚合力”很小,是一直存在的;“膨裂力”極大,是瞬間的。“膨裂力”可引發撕裂作用(例如大西洋的北段,戴維斯海峽、巴芬灣等[2])。

“陸殼膨裂”,不含洋殼,不可以理解為地殼或地球的膨裂。

“現階段的陸殼”沒有“正在作用的驅動力”,“現階段的陸殼”仍處于膨裂期(本文第6部分作解釋),故“現階段的陸殼”、宇宙中的天體、運動的冰壺并不存在“正在作用的驅動力”,動力都是在運動前就早已施加。它們在運動都是因為慣性,質量越大,慣性越大。陸殼的“膨裂力”、宇宙的“爆炸力”[3]、冰壺的“投擲力”均遠大于它們運動的阻力,力不是維持物體運動的原因。現階段的地殼運動主要是因岡瓦納膨裂的慣性,與地幔對流無關。

3.陸殼的膨裂、聚集和融合

陸殼裂解是因膨裂(“陸殼膨裂”),陸殼融合成超大陸,是因碰撞擠壓(“陸殼融合”)。“陸殼膨裂”與“陸殼融合”時,陸殼漂移速度的峰值估計可達50m/s~100m/s,“陸殼膨裂”與“陸殼融合”均可在短時間內產生巨大熱量。

“陸殼聚合”(聚集和融合)期間,并不是所有陸殼都一同“聚集”、一同“融合”,“陸殼聚合”是陸續的、不同步的。

在“陸殼融合”過程中,有洋殼不斷被擠壓成陸殼,因此,“陸殼融合”過程也是生物被迫由水生向陸生演化的過程。早古生代,海生無脊椎動物繁盛,奧陶紀末“陸殼聚合”開始,志留紀晚期,裸蕨類陸生植物出現;泥盆紀,魚類繁盛,泥盆紀末,大規模“陸殼融合”開始;石炭紀與二疊紀,兩棲類繁盛。二疊紀末“陸殼融合”結束;中生代,爬行類繁盛。

“陸殼聚合”引發海西運動,貫穿晚古生代的泥盆紀、石炭紀和二疊紀。“泥盆紀末期,海平面大規模升降,發生泥盆紀生物大滅絕事件;早石炭世,全球巨大海侵,晚石炭世,海洋的波動依舊頻繁”;晚石炭世至早二疊世,全球氣溫顯著降低,冰川形成;二疊紀末期,全球性持續海退,干旱氣候帶擴展,發生了地質史上最嚴重、規模最大、影響最深遠的二疊紀生物大滅絕事件,潘基亞超大陸形成[1]202-208,237。

泥盆紀末期究竟發生了什么?結合“海西階段全球古大陸的形成與演化圖示”[1]238,基本可以確定:泥盆紀末期正是全球大規模“陸殼融合”(大規模碰撞)的開始。力(碰撞擠壓)改變了物體(陸殼)的運動狀態。

3.1 “陸殼膨裂”

“陸殼膨裂”,陸殼巨大內能轉化為巨大動能,動能迅速達到峰值并快速減小,之后開始緩慢減小(速度越大阻力越大)。

“膨裂力”遠大于“聚合力”,也遠大于其他的漂移阻力。因此,在巨大慣性和漂移阻力(慣性力[4]258)的作用下,“陸殼膨裂”后的上億年,陸殼將做減速運動(F膨阻=ma,即慣性力),例如印度[1]111。膨裂后的陸殼上并沒有“正在作用的”驅動力,力不是維持物體運動的原因。

根據動量定理,沖量等于物體動量的增量,即Ft=Δmv,“巨大作用力”在“極短作用時間”引發“巨大的動量增量”。

“陸殼膨裂”將依次引發大滅絕、海侵、海退,全球氣候以溫暖潮濕為主。例如侏羅紀和新生代早期[1]244,[5]175。

3.2 “陸殼聚集”

陸殼聚集階段[3],“聚合力”成為陸殼運動的動力源,陸殼大致保持緩慢的加速運動(F聚=ma)。陸殼動能逐漸變大,例如志留紀和泥盆紀。

根據動量定理Ft=Δmv,“微小作用力”持續“數億年”引發“巨大的動量增量”。

3.3 “陸殼融合”

陸殼融合階段[3],陸殼碰撞擠壓(慣性力[4]258),漂移速度快速下降,之后開始緩慢下降(F融阻=ma,即慣性力),陸殼巨大動能轉化為巨大內能和熱能。力改變物體的運動狀態,力可使物體發生形變。“陸殼融合”時陸殼間碰撞擠壓,伴有熔巖噴溢,高溫膠結使其熔合。

根據動量定理Ft=Δmv,“較短時間內”“動量大量減小”產生“巨大擠壓力”;陸殼碰撞產生變形和摩擦,內能和內熱增加,高溫高壓使陸殼熔合。(“較短時間內”:“陸殼融合”時,速度先快速減小,之后緩慢減小)

大規模的 “陸殼融合”將依次引發大滅絕和海侵(泥盆紀末期)、氣溫驟降(晚石炭世至早二疊世的大規模冰川活動)、海退、干旱氣候帶擴展、全球性的炎熱干旱、嚴重的大滅絕、持久的大規模降雨、海侵、海退。例如泥盆紀末期至中三疊世[1]201-203,244;[5]167,175。

3.4 陸殼分合的“轉折點”與大滅絕

陸殼運動遵循如下時序步驟:超大陸或次超大陸→A→陸殼離散→B→“陸殼聚合”→C→大規模“陸殼融合”→D→超大陸或次超大陸→A→陸殼離散→……[1]193,238,268,297

A、B、C、D為“大多數陸殼”的運動狀態出現轉變的“轉折點”。“轉折點”總是伴隨著超大事件的發生,如地殼劇烈運動、海陸變遷、大規模地震、火山熔巖噴發、氣候變遷、生物大滅絕等。

節點A,即是陸殼因溫度應力出現的“陸殼膨裂”現象,如三疊紀末期、白堊紀末期。

節點B,“大多數陸殼”開始聚集,有“陸殼融合”現象出現,如奧陶紀末期。

節點C,是“大多數陸殼”運動出現減速的“轉折點”,是大規模“陸殼融合”的開始,海洋開始出現大規模的波動,如泥盆紀末期。

節點D,是“陸殼融合”的結束,預示著超大陸的形成和更大滅絕事件的發生,如二疊紀末期。

即奧陶紀生物大滅絕(發生于約4.4億年前,“陸殼聚集”“陸殼融合”,節點B)。

泥盆紀生物大滅絕(發生于約3.6億年前,大規模“陸殼融合”的開始,節點C)。

二疊紀生物大滅絕(發生于約2.5億年前,“陸殼融合”結束,節點D)。

三疊紀生物大滅絕(發生于約2.08億年前,超大陸突發“陸殼膨裂”,節點A)。

白堊紀生物大滅絕(發生于約6600萬年前,次超大陸突發“陸殼膨裂”,節點A)。

4.岡瓦納的形成與膨裂

北美洲有明顯向西北漂移的跡象(加勒比海、墨西哥灣、阿留申弧等),應該是“膨裂力”的作用。再結合岡瓦納古陸的形成和裂解過程,本文認為,岡瓦納古陸由東、西、北岡瓦納三部分組成。東岡瓦納包括非洲、馬達加斯加、阿拉伯半島、澳大利亞、南極洲、印度;西岡瓦納即古南美洲;北岡瓦納即古北美洲,不包括格陵蘭島(一般認為,岡瓦納古陸不包括北美洲)。

4.1 岡瓦納古陸的形成

奧陶世末,東、西岡瓦納發生碰撞(陸殼融合)[1]193;志留紀末“陸殼融合”(陸殼碰撞),岡瓦納的雛形初現[1]238;二疊紀末,潘基亞超大陸形成,此時稱之為岡瓦納是不準確的;三疊紀末,潘基亞超大陸“陸殼膨裂”,古地中海“自東向西”開啟[2],白堊紀時期,潘基亞超大陸分裂成南北兩部分,南半部分即岡瓦納古陸(參考論文圖形[2])。

4.2 岡瓦納古陸的膨裂

東岡瓦納最先形成,也最先膨裂。白堊紀末期,岡瓦納古陸“陸殼膨裂”,大西洋“自南向北”快速開啟[1]297,澳大利亞與南極洲先分離,之后非洲與南北美洲快速分離。可看出,陸殼在膨裂過程中,膨裂裂縫始終位于陸殼的中部區域,這與溫度應力引發“陸殼膨裂”的猜想非常吻合。(參考論文圖形[2])

5.建筑工程技術的相關應用簡述

建筑構造中涉及的溫度應力、伸縮縫原理,可用于分析和研究陸殼裂解的原因;建筑抗震原理可分析和研究恐龍等物種滅絕的原因;陸殼運動可產生拉、壓、彎、剪、扭等各種受力形式,可以用建筑工程技術中的結構力學、材料力學、理論力學來分析和研究地殼的受力狀態、運動狀態、應力分布、熱量變化及形變等。

5.1 超大陸與露天建筑(“陸殼膨裂”)

溫度應力,亦稱“熱應力”,由于溫度變化,結構或構件產生伸或縮,當伸縮受到限制時,結構或構件內部便會產生應力。結構或構件的體量(長、寬、厚)越大、剛度越大,伸縮越受限制,越容易產生較大的溫度應力。

伸縮縫又稱溫度縫,建筑溫度變化(熱脹冷縮)會產生溫度應力,可導致建筑結構產生裂縫或破壞,為防止這一現象發生在適當部位設置的構造縫。因建筑埋在地下的部分受溫度的變化較小、溫度應力較小,故伸縮縫通常僅在建筑的地上部分設置即可。無伸縮縫的露天建筑的體量(長、寬、厚)越大、剛度越大,越容易在溫度應力作用下開裂。

洋殼如同地下的建筑,溫度變化相對較小,且厚度較薄(體量小),不易因溫度應力開裂。超大陸或次超大陸如同巨大的、未設置伸縮縫的露天建筑,易因溫度應力膨裂;超大陸或次超大陸膨裂解體,相當于建筑設置了伸縮縫。

陸殼相比洋殼,體量更大(更厚)、剛度更大(更不易形變)、溫度變化更明顯(暴露在空氣中)、溫度的分層現象更明顯(更厚)、伸縮受限制更明顯(更厚),更容易產生較大溫度應力。

三疊紀末期的“陸殼膨裂”,即三疊系/侏羅系事件[1]44,白堊紀末期的“陸殼膨裂”,即白堊系/古近系事件[1]44。中生代的這兩次“陸殼膨裂”的裂縫均出現于陸殼的中部[2](中部伸縮受限制更明顯,更易產生較大溫度應力),這與溫度應力引發“陸殼膨裂”的猜測非常吻合。

5.2 陸殼與剛片(陸殼的“轉動”)

陸殼主要為“水平運動”,故可將陸殼可看作一個個的剛片(平面剛體)。

一個剛片在平面內有3個自由度:上下移動、左右移動和“轉動”。[6]18,19

剛片所受的合力和合力矩均為零,剛片將靜止或做勻速直線運動;剛片所受的合力不為零,合力矩為零,剛片將做變速直線運動;剛片所受的合力與合力矩均不為零,剛片將做帶旋轉的移動;剛片所受的合力為零,合力矩不為零,剛片將原地轉動。即,一旦陸殼所受合力矩不為零,陸殼就會轉動。結論:在力矩或力偶矩的作用下,陸殼會發生“轉動”。

5.3 約束與定軸轉動(南美洲的定軸轉動)

大體量陸殼的約束[6]19很強,約束部位可看作“鉸支座”[6]5,陸殼可圍繞“鉸支座”轉動;島嶼陸殼或洋殼的約束很弱。例如,在“膨裂力”作用下,南美洲(平面剛體)大致以其西北角(“鉸支座”,受北美洲陸殼約束)為轉軸,定軸轉動[4]131。

5.4 轉動與扭力

陸殼漂移或轉動,通常是帶動周邊的洋殼一起漂移、轉動。水平轉動可產生水平扭力,轉動阻力越大扭力越大。水平扭力可產生水平拉應力、水平壓應力、彎力(可產生彎矩)、“受拉剪切應力”(可產生正斷層)、“斜向下剪切應力”(可產生逆斷層和俯沖)和水平剪切應力(可產生走滑斷層)。

現如今,全球多數的地震與陸殼(南美洲、印度、澳大利亞)的扭轉有關。

5.5 剪切破壞

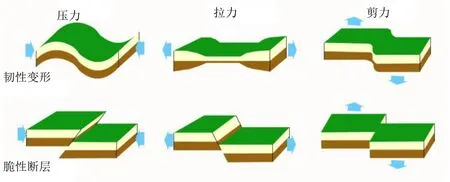

水平拉力和水平壓力均可產生斜截面剪切應力[7]16,形成正斷層或逆斷層;水平剪力可形成走滑斷層(見圖1);洋殼在壓力或扭力作用下會形成拱結構和俯沖(“斜向下剪切應力”);水平扭力可產生3種剪切應力。

圖1 地殼在水平壓力、拉力、剪力下的形變

運用上述原理,通過地殼的形態來反推其受力,對構造地質領域的研究意義重大。

5.5.1 深地震、洋脊、海溝與洋殼拱

陸殼運動,洋殼可在壓力或扭力作用下彎曲,形成洋殼拱。

拱的側推力F=M/f,拱高越高,側推力越小;拱高越矮,側推力越大[6]111。

應變能只適用于彈性形變[7]23,不適用于塑性形變。因此,嚴重擠壓形成的拱,側推力較小甚至沒有側推力,例如,在印度擠壓下形成的洋殼拱。

拱的拱頂區域有彎矩[7]95的最大值,這是洋脊(海嶺、海丘)的成因之一,例如東太平洋海丘,受彎洋殼的中性層[7]115上部拉應力集中,下部壓應力集中[7]95。此外,洋殼持續產生受拉破壞也可形成洋脊,例如大西洋洋脊、智利海嶺。洋脊是因拉力、壓力或扭力,洋殼中部區域出現破裂,地幔物質涌出新的洋殼。

俯沖是洋殼在壓力或扭力作用下形成的“斜向下剪切應力”破壞,洋殼俯沖是所有深源地震的成因,也是絕大多數海溝的成因,個別海溝(羅曼什海溝)是由水平剪切形成[2],即,現如今的深源地震均與俯沖有關;海溝均是由剪切破壞形成(俯沖或水平剪切)。

印度向北東漂移,且逆時針扭轉,因此其對歐亞大陸的擠壓程度東側(橫斷山一側)高于西側(帕米爾高原一側),故受擠壓程度相對較輕的西側,俯沖力度相對較大,發生深源地震的概率相對較高[2](嚴重擠壓的東側形成的拱,側推力較小甚至沒有側推力;拱的側推力只適用于彈性形變范圍[7]23)。

5.5.2 剪切破壞的形狀[2]

剪切破壞的形狀通常與施加剪切的物體形狀相似(建筑工程經驗)。

洋殼如同巨大的結構板,因此,俯沖(“斜向下的剪切”)或俯沖主導的復合剪切形成的海溝的形狀,通常與俯沖洋殼的橫截面形狀相似,如阿留申海溝、琉球海溝。

因水平剪切或水平剪切主導的復合剪切形成的海溝的形狀,通常與施加剪切的陸殼外形相似。例如,與非洲西海岸線相似的羅曼什海溝(水平剪切),與南美洲西海岸線相似的日本海溝、馬里亞納海溝、湯加海溝、克馬德克海溝等(水平剪切主導的復合剪切);與印度東海岸線形狀相似的安達曼群島和尼科巴群島(水平剪切主導的復合剪切)。

5.6 氣候變化與冰川消長的力學猜想

地球熱量變化影響全球氣候變化,地球熱量主要來自地熱和太陽輻射熱。水對氣候有調節作用,水吸收熱量使氣溫不至過高、釋放熱量使氣溫不至過低。

地殼碰撞、摩擦或變形會產生熱量。陸殼碰撞、摩擦和形變的程度越嚴重,作用部位體量越大,作用力也越大,作用時間越久,產生的熱量越多。非極地冰川通常是因“陸殼膨裂”或“陸殼融合”引發的水汽調節形成(海退、降水蒸發)。

地殼應力集中的區域通常也是熱量集中的區域,易引發地震、地熱和極端天氣。現如今的非極地冰川,均位于地殼應力集中的部位(因岡瓦納“陸殼膨裂”產生的應力)。南美洲西海岸多火山、地震頻發、氣候復雜多樣,以及厄爾尼諾與拉尼娜現象的發生,均與南美洲順時針定軸轉動有關。冰川消融,通常伴隨著干旱氣候帶的擴展,全球氣候趨向炎熱干旱(如晚二疊世和早、中三疊世)。

5.6.1 應力集中易引發地震和極端天氣

南美洲順時針定軸轉動,南美洲西海岸承受巨大扭力(壓應力與剪切應力集中)、東太平洋海丘產生巨大彎矩(洋殼拱中性層[7]115的上部壓應力集中,下部壓應力集中),這是厄爾尼諾現象和拉尼娜現象發生的根本原因(厄爾尼諾+水汽調節=拉尼娜);南美洲西海岸承受巨大扭力(壓應力與剪切應力集中),因此,南美洲西海岸多火山,地震頻發,且氣候復雜多樣。例如,智利北部極度干旱(阿塔卡馬沙漠,全球最干旱的地區)、智利南部降水充沛(火地島西部)、南美洲南部有冰川覆蓋(智利灰冰川、阿根廷莫雷諾冰川)。

南美洲順時針扭轉,水平扭力產生線性分布的水平剪切應力[7]267,日本存在于南美洲扭轉的“危險截面”[7]65,即為“危險點”[7]65。5.21智利大地震引發的巨大海嘯,以每小時600km~700km的速度掃過太平洋,22h后傳到日本東海岸,造成日本約800人死亡,15萬人無家可歸。

印度的“乞拉朋齊”被稱為“世界雨極”。“乞拉朋齊”位于印度東北部,且是印度陸殼的“截面最窄處”[1]111。6000多萬年以來,印度一直向北東漂且逆時針旋轉[1]111,可推斷:處于印度“截面最窄處”的“乞拉朋齊”壓應力集中。應力集中,熱量集中,引發水汽調節。

5.6.2 非極地冰川均位于地殼應力集中的部位

地殼應力集中的部位,通常也是熱量集中的部位。熱量集中可引發水汽調節,水汽的大量蒸發可形成冰川。

地殼受壓時,尤其是全球大規模“陸殼融合”(大規模碰撞),大范圍的地殼出現嚴重碰撞、摩擦和形變,地殼生熱現象最為明顯,將引發氣候巨變:泥盆紀末至晚石炭世,全球巨大海侵;晚石炭世至早二疊世,全球大規模冰川活動;晚二疊世炎熱干旱不斷加劇;早、中三疊世,全球干旱廣布。“陸殼融合”通常都會引發冰川活動,例如奧陶紀晚期、早泥盆世、晚石炭世至早二疊世。

“陸殼膨裂”,地殼(主要是洋殼)發生猛烈擠壓;“陸殼融合”,地殼(洋殼和陸殼)發生猛烈碰撞,這兩種情形都會使地殼產生巨大應力、應變,甚至破壞,并產生巨大熱量。

現如今的非極地冰川,均位于地殼應力集中的部位(因岡瓦納“陸殼膨裂”產生的應力)。例如,因印度擠壓和扭轉形成的喜馬拉雅山系冰川;因非洲擠壓形成的阿爾卑斯山系冰川;在南美洲和澳大利亞扭轉擠壓的交界,形成的新西蘭島上的冰川。

可以看出,任何時期的非極地冰川,均形成于地殼產生巨大應力和應變的部位。冰川消融,通常伴隨著干旱氣候帶的擴展,如晚二疊世[1]203;待冰川完全消融,全球氣候通常以炎熱干旱為主。例如早、中三疊世[1]203,244;[5]175。“陸殼膨裂”或“陸殼融合”,均會伴有海侵,例如早侏羅世[1]244、古新世[1]272、早石炭世[1]203。

地殼碰撞、摩擦或變形會產生熱量;冰川消融,通常伴隨著干旱氣候帶的擴展,全球氣候趨向炎熱干旱,現如今全球變暖或與之有關。

5.7 地理現象的力學猜想

岡瓦納古陸“陸殼膨裂”后,南美洲北端受北美洲約束,南端受南極洲向西南的拉力,西側受太平洋洋殼的阻力[2]。

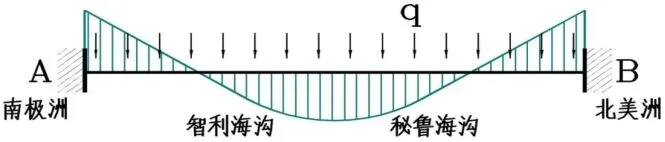

南美洲北端受北美洲約束(如圖2的B點),南端受南極洲向西南的拉力(如圖2的A點),西側受太平洋洋殼的阻力(如圖2均布荷載q),南美洲的彎矩圖如圖2所示。

圖2 南美洲彎矩圖(南美洲整體受彎,中部彎矩最大)

因此,南美洲西海岸中部“凹陷”(中部彎矩最大),并形成海溝(洋殼受扭、受壓俯沖形成秘魯海溝、智利海溝),南美洲整體產生彎曲形變(彎矩)。

南美洲順時針定軸轉動,秘魯海溝和智利海溝位于“剪切刀”的中部,承受巨大扭力,與之受力相對應的洋殼在復合剪切作用下形成馬里亞納海溝,在馬里亞納海溝的形成過程中,產生巨大撕裂力(水平拉應力和水平剪切應力),引發日本海、韃靼海峽、黃海、渤海和鄂霍次克海開啟[2]。

俯沖是洋殼在壓力或扭力作用下,形成的“斜向下的剪切”破壞(洋殼參與的受壓逆斷)。深源地震、地幔楔的形成,絕大多數的海溝、火山、火山弧的形成,都與洋殼的俯沖有關。

地殼一旦破裂,火山熔巖就有可能噴發,洋殼俯沖會增大軟流層壓力,因此,絕大多數的火山、火山弧與俯沖有關。

絕大多數的火山、火山弧都是因洋殼的俯沖形成。例如,因南美洲扭轉產生的火山弧有:阿留申弧、千島弧和日本弧(北美洲向西北擠壓+南美洲扭轉)、馬里亞納弧(水平剪切+俯沖)、湯加弧(南美洲順時針扭轉與澳大利亞逆時針扭轉的交界,水平剪切+俯沖)、安的列斯弧(水平剪切+俯沖)、南桑德威奇弧等;因印度扭轉產生的火山弧有:安達曼弧(水平剪切+俯沖);因澳大利亞扭轉產生的火山弧有:巽他弧。

另外,從力學角度分析,日本海、韃靼海峽、黃海、渤海和鄂霍次克海、華北巖石圈減薄、泰山地壘成因,可能與南美洲順時針扭轉有關(水平拉應力和水平剪切應力);塔里木盆地、柴達木盆地、準噶爾盆地、四川盆地、剛果盆地、東非大裂谷地塹、卡爾斯伯格海嶺的成因,可能與印度逆時針扭轉有關(水平拉應力和水平剪切應力)。

6.現如今陸殼仍處于膨裂期的證據

6.1 潘基亞超大陸的裂解時序

潘基亞超大陸的形狀可參考圖形[1]268和論文[2];中生代兩次膨裂的裂縫都恰好處于陸殼的中部,與溫度應力引發“陸殼膨裂”的假設非常吻合。

白堊紀時期,潘基亞超大陸分裂成南北兩部分,南半部分即岡瓦納古陸(論文圖形[2])。

6.2 預測陸殼的運動(“七個結論”)

岡瓦納“陸殼膨裂”瞬間,陸殼所受“膨裂力”垂直于“膨裂裂縫”。將陸殼看作剛片,依據“膨裂力”垂直于“膨裂裂縫”[2]的原則,對各陸殼受力分析,可推導出“七個結論”:①南美洲向西偏南漂移,且順時針轉動;②印度向北東漂移,且逆時針轉動;③澳大利亞向東漂移,且逆時針轉動;④南極洲向西南漂移;⑤非洲向北東漂移;⑥北美洲向西北漂移;⑦格陵蘭島與歐亞大陸分離。

南美洲、印度、澳大利亞轉動原因簡述:

(1)南美洲北端受北美洲約束,南端受南極洲向西南的拉力,使南美洲產生順時針的定軸轉動。

(2)如圖3所示,印度逆時針轉動是因受到來自澳大利亞的偏心力[2](與F1大小相等、方向相反),可用“力的平移定理”[4]38-39來解釋:澳大利亞作用在印度上的偏心力可以從原作用位置平行移至印度的質點,欲不改變該力對于印度的作用效應,則必須在該水平面內附加一力偶,其力偶矩等于原力對印度的質點之矩。

(3)如圖3所示,澳大利亞同時受印度向西南的作用力F1(與印度所受偏心力大小相等、方向相反)和南極洲向東北的作用力F2(膨裂力),F2更大,依據“力的平行四邊形法則”[4]5,將F2沿著與F1平行的反方向分解,可得出,澳大利亞等同于受一個向東的力和一個逆時針的力偶。

圖3 澳大利亞、印度因“膨裂力”產生轉動原理示意圖[2]

6.3 陸殼運動與“七個結論”吻合

南美洲發生了順時針扭轉,且至今仍在發生順時針扭轉的證據:環太平洋地震頻發、弧線形的小安的列斯群島、東太平洋海丘的形狀、渤海灣的形成和華北巖石圈減薄(水平拉應力和水平剪切應力,地殼受拉減薄參考圖1)、東亞大地幔楔(洋殼因扭轉形成俯沖)等。

澳大利亞發生了逆時針扭轉,且至今仍在發生逆時針扭轉的證據:爪洼海溝、克馬德克海溝和湯加海溝的形成,豪勛爵海丘的形狀,其周邊大地震頻發等。

印度發生了逆時針扭轉,且至今仍在發生逆時針扭轉的證據:印度的漂移軌跡[1]111,卡爾斯伯格海嶺和東非大裂谷的形狀,其東部海域大地震頻發,其周邊如海原、巴基斯坦、汶川等大地震的發生等。

此外,南極洲至今仍有向西南的膨裂動能:大西洋-印度洋海嶺、太平洋-南極海嶺、智利海嶺是因南極洲向西南漂移形成的(主要為受拉破壞);非洲至今仍有向北東的膨裂動能:大西洋中脊及其中脊裂隙、羅曼什海溝(洋脊及裂隙是因持續受拉破壞形成,羅曼什海溝為水平剪切破壞[2]);北美洲至今仍有向西北的膨裂動能:阿留申弧地震和火山頻發。上述區域均屬地震活躍帶(陸殼仍保持膨裂的運動狀態)。

由此可見,“七個結論”與現實情況吻合。“現階段的陸殼”仍處于膨裂期,現如今絕大多數的構造地震為白堊紀末期“陸殼膨裂”地震的余震。

這“七個結論”可用于分析全球巖石圈的受力情況。現如今幾乎全球所有構造地震的成因,宏觀上都可用這“七個結論”解釋。例如,①南美洲向西偏南漂移,且順時針轉動;②印度向北東漂移,且逆時針轉動;⑥北美洲向西北漂移;是我國構造地震發生的主要原因。

7.地震震源與“四個強度理論”

構造地震是地殼(巖石)因受力產生破壞。地殼出現破壞的部位,即為構造地震震源。巖石圈破壞的規律(地震成因)微觀上都可用“四個強度理論”(最大拉應力理論、最大伸長線應變理論、最大切應力理論、形狀改變能密度理論)[7]229-238來解釋。舉個例子:

因南美洲順時針扭轉,水平拉應力和水平剪切應力在郯廬斷裂帶以東陸殼的最窄處(郯城、臨沭、莒縣一帶)應力集中[2],存在最大拉應力和最大水平剪切應力,最窄處陸殼的橫截面為“危險截面”[7]13,即郯城大地震的成因。此震的震源是“線”形,而非常見的“點”形。

最大扭矩所在橫截面(“危險截面”)周邊的任一點處,存在最大水平剪切應力,即“危險點”[7]65。水平扭力產生線性分布的水平剪切應力[7]267,因此最大扭矩所在截面(“危險截面”)和最大水平剪切應力的分布(“危險點”[7]65)通常“遠離轉軸”。例如,主要因南美洲順時針扭轉和澳大利亞逆時針扭轉(此外還包括北美洲向西北漂移),環太平洋地震和火山頻發;12·16海原地震、9·24巴基斯坦地震、5·12汶川地震等,主要是因印度逆時針扭轉產生的水平拉應力與水平剪切應力破壞。

構造地震的震源(地殼出現破壞的部位)均位于拉伸、擠壓、彎曲、剪切或扭轉作用下的“危險截面”“危險點”(拉、壓、切應力集中的部位,而非“板塊邊界”)。

分布在巖石圈內的應力,通常巖石圈截面越大,則應力越小,即應力分布通常,洋殼、小體量陸殼、大體量陸殼邊緣>大體量陸殼。因此洋殼、島嶼或大體量陸殼的邊緣更易發生地震(青藏高原、阿爾卑斯山系等實際為洋殼)。

8.應對自然災害需長期準備

根據建筑抗震原理,建筑越矮小、越輕質、剛度越小,抗震越有利[8],這與白堊紀大滅絕的幸存原理是一致的(“身高高”或“體型大”的陸地動物幾乎全部滅絕),規劃與建筑設計應從“恐龍滅絕和鱷類幸存”中得到啟示。此外,對抗臺風、冰雹、洪水或海嘯、漫長嚴寒或炎熱干旱等自然災害,對建筑的特性要求也各不相同。抵御和應對各類自然災害,應做好頂層設計,需建筑業、工業、食品業等諸多行業做好長期準備。

9.結語

本文是運用建筑工程技術對地理、地質和地史進行解讀,從而形成的觀點。岡瓦納的“陸殼膨裂”猜想可較完美解釋地震、火山、洋脊、海溝等的形成原因。倘若對岡瓦納古陸進行膨裂模擬,將有助于對本文更直觀的理解。望能引起業內專家學者對“陸殼膨裂”“陸殼融合”“陸殼扭轉”等問題的關注。也希望本文能在海陸變遷、地震成因、冰川消長、氣候變遷、生物大滅絕等固體地球物理學領域的研究上起到拋磚引玉的作用。