以校企共建評價機制踐行新時代教育評價改革

李琦,鞠海鷗

(廣東省廣州市交通運輸職業學校,廣東廣州 510440)

在職業教育中,通過產教融合、校企合作可以將企業文化和先進技術引進學校,但在實施過程中,受心浮氣躁、流于表面的功利化心態影響,產生了只重外顯,輕視內涵的單一化評價標準,將企業培訓和考核機制采用了“拿來主義”,沒有進行分析轉化,從而出現“教學唯技術、評價唯證書”“育人產品化、教師工人化、教育培訓化”等問題,功利化的評價機制對“樹立科學的教育發展觀、人才成長觀”[1]產生了一定的消極作用。因此,提高評價體系的科學性、客觀性、專業性、發展性、合理性、全面性,使促進學生全面發展的評價方法多元化、立體化,充分釋放職教發展新活力,推動校企協同育人,建立校企命運共同體,從而實現為黨育人、為國育才勢在必行。

一、構建校企雙方培養質量共同評價機制的先決條件

首先,要摸清校企雙方的現實基礎,為搭建評價體系梳理“用料清單”。例如,校企雙方的專業課程是否有機融合,人才培養目標與行,企業發展前景是否一致,校內外實訓基地硬件設施是否滿足教學要求,信息化建設與應用是否符合新時代需求,雙方師資和教學資源是否能互聘共享,質量監管保障機制和診斷改進機制是否完善,這些因素都將影響評價機制的建設進度和使用成效。

其次,要調研校企原有評價機制與目前運行狀況的匹配程度。校企合作的形式多樣,合作內容和深度也各不相同,在實施過程中由于校企運行主體的性質各異、制度不同,所以作為“指揮棒”的評價機制也會有所偏向[2],在不同階段采用不同的教學模式,評價標準的維度指標也各有側重。因此,在融合兩種評價機制的時候,要取長補短,既要考慮存在的合理性,也要考慮調整的必要性,使教育評價根據新時代發展需求持續深化改善。

再次,要確認校企雙方的發展景愿和根本需求。在校企共評共育的過程中,都會付出必要的人力、物力成本,而投入量與預期產出有直接關系。校企雙方要在預期成本和收益上達成共識,考核評價不但要滿足雙方的目標,而且要對各自主體工作的無牽絆束縛,要秉持實事求是、因地制宜的原則,以促進校企發展共贏為目標,否則即使評價機制再完善,一旦成為雙方合作和運行的掣肘牽絆,也無法在校企的教學過程中得到有效實施。

最后,要把握校企合作共評機制的建設理念。評價機制是否符合新時代教育改革的發展需求,要看這種評價機制是否具有系統性、全面性、科學性、發展性,如果只注重外顯化、結果化、簡單化,就會產生扭曲教育本質,背離教育邏輯,窄化教育價值的不良影響。在評價機制中除了保留結果評價之外,還要強化過程評價,探索增值評價,健全綜合評價[3],這樣才能體現科學性、系統性和發展性;而在評價對象中包括師、生、校、企,實施主體也要囊括家長和社會,這樣才能做到專業性和全面性。

二、構建校企雙方培養質量共同評價機制,需要實現四種轉變

在運行過程中,根據教學載體不同常區分為校內評價和校外評價兩種體系。校企雙方在評價機制的建設過程中各有所長,又各有不足,在共建培養質量評價機制的過程中,除了發揮優勢,揚長避短之外,還要統籌思考全面布局,既要堅定德技并修的評價導向,又要拓寬多元協同的評價主體,從而建立彰顯類型教育典型特征的評價機制[4]。因此,要努力實現教育評價的四種轉變。

(一)評價方式從總結性評價轉向發展性評價

在搭建校企共評機制的過程中,校企雙方的總結性評價是必要的,但學生在校在企的表現如何,取得了怎樣的成長和進步,有沒有思考和改善的意識,這些發展性評價都要充分體現。例如,在校企共建的某專業課程評價表中,除了對技能規范和熟練程度制訂考核標準,在評價項目上還要思考如何通過問答、展示、評價、反饋等方法,引導學生對操作質量和效率的改善思考,鼓勵學生不斷提出自己的主張見解,并通過實踐來進行驗證,除了讓學生知道“怎么做和為什么做”,還要能思考探究“做到什么標準,如何做到更快更好”。因此,校企共建學生成長檔案,注重人的動態發展過程性和全面性[5],關注學生起點,注重銜接節點,調整評價重點,以發展的眼光看教育,輔導學生正視過去認知自我,指導學生分析現狀把握自我,引導學生規劃未來激勵自我。發展內涵性評價方式的轉變,為提升學生職業素養和發展能力的底蘊提供了測評依據。

(二)評價機制從形式化評價轉向實質性評價

立德樹人、德技并修是職業學校教育的根本目標。形式化評價主要表現為兩種:第一種是德、技分離,德被窄化成思想政治品德,技被孤立為專業知識和操作技能,這種簡單化、外顯化的評價方式容易將“大國工匠”的“技能”與“精神”割裂,難以達成德技并修、培根鑄魂的培養宗旨。校內學生的情感評價往往流于形式,與技能評價未能實現充分的有機融合。第二種是在校外實習評價中,有些企業雖然對實習生的日常表現和工作態度進行評價,但評價標準缺乏依據,過于倚重師傅的主觀定性測評,對評價的科學性和有效性效用不足。例如,校內評價機制雖然較為細致完善,但容易出現唯成績、唯技能的導向問題,出現“學生來學校只是學技能而不是學做人”的現象;而校外評價中,企業的評價標準偏向技術操作層面,這與企業的經營本質有關,但過度強調“看得見”、方便計量的外顯性。

因此,在設計共評機制的過程中,要將多維度評價進行有機融合,既要考慮結合專業、可評可測[6],也要考慮立德樹人、德技并修。例如,在職業教育中在課程領域中,“思政課程與職業結合”“專業課程技、政融合”都是從輸入端進行的“德行合一”有效手段,而在輸出端的專業課程評價表中,除了有必要的技能考核標準之外,還會增加對學生勞動安全、環保意識、團隊協作的考查項目,這種考核評價不能只在口頭表達流于形式,還要形成長期持續性觀察,并將變化效果記錄在檔案袋中,鼓勵學生持續輸出。

(三)評價手段從傳統型評價轉向信息化評價

在共建校企評價機制時,除了改進結果評價之外,還要借助信息化技術手段強化過程性評價。筆者曾使用傳統的檔案袋評價手段對學生進行過程評價,但由于班級學生較多,課程項目門類復雜,在實際應用過程中繁復地記錄頻次,學生數據個性化分析也很復雜,傳統紙質檔案袋的輸入輸出操作不便,這些問題都導致該評價方法的使用效度下降。傳統紙質版檔案袋無法滿足大批量、過程性、個性化、引導型的群體評價需求,只有充分挖掘“互聯網+大數據+人工智能”等信息化手段在職業教育評價改革中的潛能,才能更好地發揮過程記錄的評價優勢。例如,目前筆者采用COMET職業能力測評(采用數據表、問卷、試題等形式)對學生進行大規模標準化能力測評,可以進行群體性多年級縱向測評和跨校際橫向對比。未來,校企雙方將借助“互聯網+”技術,建立“學生職業成長發展電子平臺”,結合企業崗位背景,使用大數據分析技術建立“智能化檔案袋”和“職業能力任務庫”,從德智體美勞各方面設置任務清單和職業能力樹形圖,結合職業成長規劃藍圖和成就列表,學生電子檔案袋將在畢業后通過平臺移交給企業,使其成為學生“多角度、全過程、智能型、訂制化的職業發展見證者和引領人”。

(四)評價主體從行政化評價轉向多元化評價

隨著“學歷證書+職業技能等級證書”(1+X)、學分銀行等機制的逐步完善和推廣,社會性評價體系已逐漸成形[7],學生和學校不能只是行政部門“發本子、掛牌子”式的公共性評價,還要有社會、企業、家長的社會性評價。在校企共建評價機制后,企業和學校互相評價,學校是否為企業提供需求人才和技術服務,企業有沒有體現服務社會、促進教育的功能,這些都將作為考核指標。

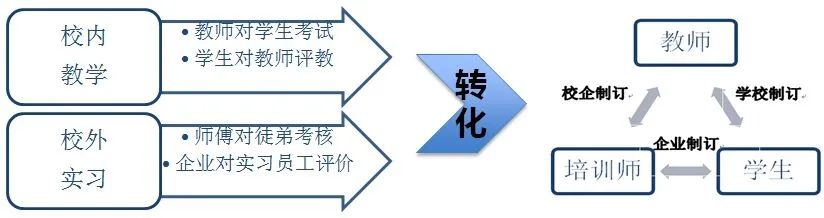

以校企合作項目教學主體評價為例,在以往教學的過程中,由于教學實施分為校內教學和校外實習兩階段,校企雙方根據自身需求單獨評價各行其道,但對評價結果又互不參考對照,割裂性的評價不但無法滿足評價的完整性和系統性要求,也無法滿足校企協同育人的目標。然而當校企深度合作時,通過共建評價機制會產生師資互聘互認,企業培訓師要進校園參與校內授課,學校教師要到企業實施實習指導。教師、培訓師、學生三者之間產生互動,在原評價機制中補充“雙師互評”“師徒互評”,如圖1所示。評價主體多元化可提升校企“雙師型”教師的專業能力,師資共評共享還可促進“創新型教師團隊”的建設工作。多元化評價對改善評價生態,提升評價能力,完善評價治理,強化評價隊伍將起到重要推動作用[8]。

圖1 從校企平行式評教向校企互融式評教轉變

三、構建校企雙方培養質量共同評價機制,需要注意四種結合

(一)單一與多元相結合

在構建整體化評價體系的過程中,常犯的錯誤是把某一要素指標從整體中抽離,并使其在與整體分離的狀態下進行評價,從而使多維評價變成單一評價,造成評價行為的偏離。但是如果只是單純疊加不同的評價體系,缺乏整體性思考,出現頭痛醫頭腳痛醫腳,各種藥片一把抓的現象,不但會給評價體系增加負擔,使評價參與者疲于應付,而且會影響評價體系的深化改革,將好經念歪。所以在多元化評價中,需要對評價標準進行重新列清單、分主次、排位置、再融合,從而實現評價機制的有機融合。在制訂專業技能評價標準時,不可能每一次將“團隊精神、溝通能力、改善意識”等內涵指標都考核到,面面俱到就會產生重形式、輕實質的負面效果,所以在實施過程中,需要根據操作項目內容對素養考核進行。例如,在進行單人技能評價的時候,團隊合作的觀察點就不宜設置,素養考核的關注重點就要盡量放在自我安全保護、操作方法改進提升、質量和成本意識養成、文字表達能力鍛煉等方面;而在團隊合作任務的考核中,素養考核的關注重點可適當向團隊組織配合、目標設置管理、責任和服務意識養成、口頭溝通能力等方面傾斜。各考評項目的權重也要根據學習階段進行調整,對于初級學員,培養安全意識和規則意識是第一目標,對應權重應該最大,評價標準應當最細致;當學員到達中級之后,安全已經養成習慣,評價標準可適當簡化,側重點可向其他方面傾斜,但一旦出現錯漏就要重新評價。

(二)表象和內涵相結合

破“唯”的關鍵不是去除外顯性、輸出型標識,也不宜對榮譽光環“一票通過或否決”。在以往的改革實施過程中,我們容易從一個極端走到另一個極端。之前在職業教育中我們過于偏重技能的輸出,但在評價改革的過程中,我們不能只考慮德行的培養,或者將德行的培養孤立出來,變成枯燥的理論說教,不管是實施還是考核,都可能會陷入無法合理實施的境況。既然是德技并修,就要做好“內涵和表象的合并工作”,所以構建新的評價體系,不是去掉之前維度和標識,帽子也要戴,衣服更要穿。在實施過程中,在思想道德和職業素養的考查中,不能簡單通過問答或筆試等單一的形式來判別。

(三)評價與反饋相結合

評價機制不能只發揮優勝劣汰的“卡尺功能”,還要變成促進學生成長的“陽光雨露”,不能因為有了評價考核的“科學合理”,就輕易忽視被評價者的發展需求。所以這就要求“評價”必須和“反饋”相結合,尤其在發展性評價機制的建設過程中,不能簡單地告訴學生合格與否,還應該說明哪里需要改進,用什么方式補足短板,哪項還有提升潛力等。

(四)隊伍建設與評價治理相結合

教學評價需要多方構成,學校、社會、企業代表都能參與,但教師仍是教學評價的主要實施者。所以,一方面要組建創新型教師團隊,完善評價者隊伍,提升評價者綜合素養;另一方面要建立教學診斷與改進機制,通過診改來完善評價機制,通過診改形成PDCA效應,在過程中以項目鍛煉提升師資隊伍建設,轉變評價者觀念,從根本上改變評價方式。