土默特平原聚落分布形態演變及其驅動因素分析(1934—2019)

王婉婷 烏 敦 蘇力德 韓佳霖 管小春

(內蒙古師范大學地理科學學院,內蒙古呼和浩特 010022)

國外關于聚落研究起步較早,涉及聚落的形成發展、區位分布、職能、類型和土地利用等方面的研究(1)陳宗興、陳曉鍵: 《鄉村聚落地理研究的國外動態與國內趨勢》,《世界地理研究》1994年第1期。;近年來則出現了概念與學科視角的多元分化,更側重于對聚落景觀、人口、重構和生態等方面的研究(2)王丹、劉祖云: 《國外鄉村空間研究的進展與啟示》,《地理科學進展》2019年第12期。。國內早期關于聚落的研究主要集中在聚落布局、形成條件和農業生產發展方面(3)金其銘、董昕、張小林主編: 《鄉村地理學》,江蘇教育出版社1990年版,第9—25頁。,后轉向空間格局演變、類型劃分、空間功能、影響因素、布局優化等研究,研究方法采用定性與定量相結合并開始注重計量分析,研究內容也更加多元化(4)朱曉翔、朱紀廣、喬家君: 《國內鄉村聚落研究進展與展望》,《人文地理》2016年第1期。。但當前研究多集中于傳統農區、山地丘陵區、經濟發達地區以及生態脆弱區等典型區域,對于北部邊疆民族地區聚落空間分布形態的研究成果則較為單薄。

本文以土默特平原聚落人口數據為例,運用GIS空間分析方法,定性與定量方法相結合,分析1934—2019年土默特平原聚落分布形態特征,并揭示影響其演變的重要因素,進而理清當地近百年鄉村空間分布形態演變脈絡,以期加強對北部邊疆民族地區聚落演變規律的理解。

一、 研究區概況與數據來源

(一) 研究區概況

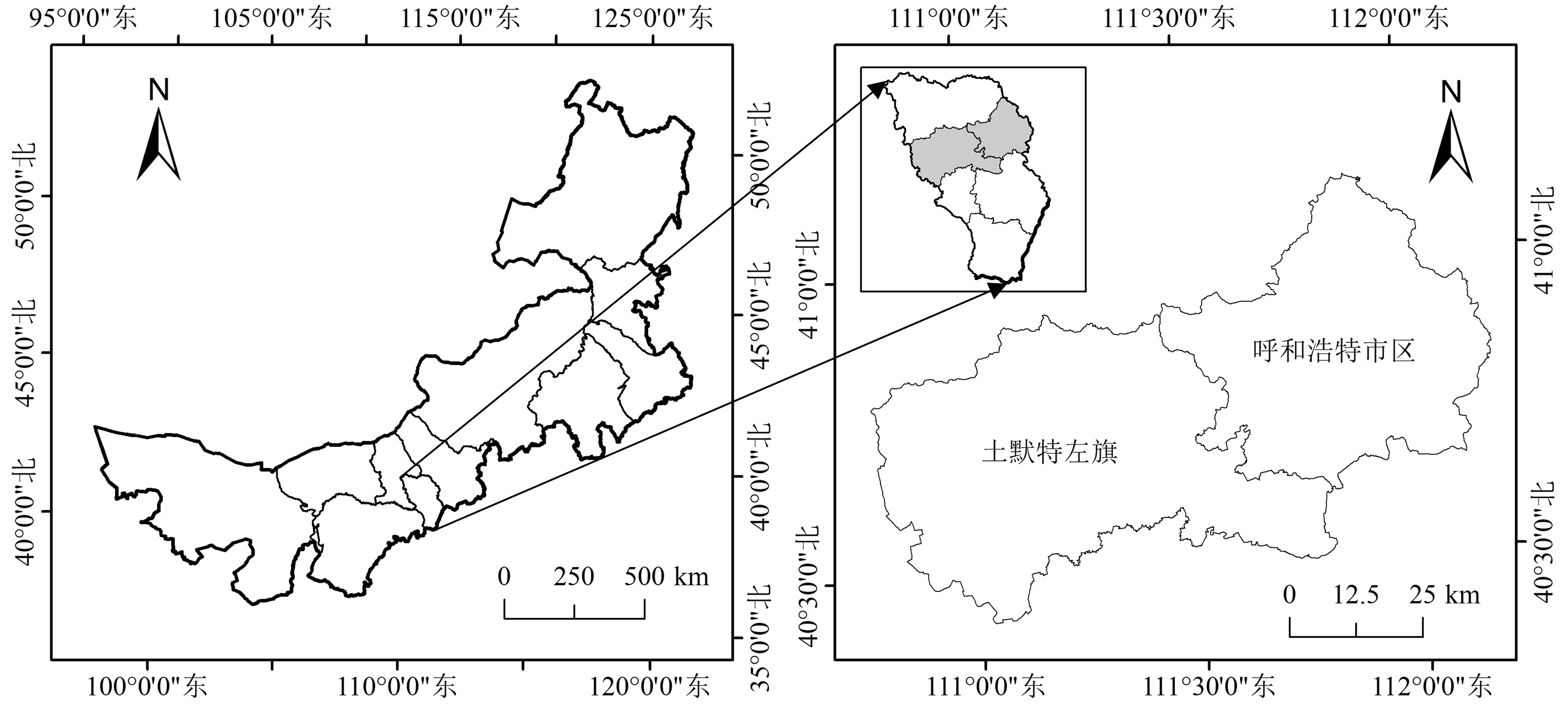

土默特平原,又稱“土默川平原”或“前套平原”,位于內蒙古自治區中南部,是內蒙古的“米糧川”。東至蠻漢山,西起包頭市郊區東烏不拉溝口,南瀕黃河及和林格爾黃土丘陵,北靠東西走向的大青山。平原平均海拔2千米,地勢自西、北、東三面向南傾斜,由黃河及其支流大黑河沖積而成。考慮到不同時間段的研究區空間范圍一致性和數據資料的可獲取性,將研究范圍聚焦于土默特平原的典型區域——呼和浩特市轄區和土默特左旗(圖1),其總面積4 844平方千米,2020年總人口176.59萬人。需要說明的是,為避免呼和浩特市市區聚落規模過大對整體聚落研究產生影響,因此本文暫不考慮呼和浩特市市區聚落。

圖1 研究區概況資料來源: 基于內蒙古自治區自然資源廳標準地圖服務系統的標準地圖【審圖號: 蒙S(2020)022號】繪制。

(二) 數據來源與處理

本文數據主要包括聚落人口數據和空間數據。選取1934年(民國時期)、1982年(改革開放時期)和2019年(快速城市化時期)三個典型時期,以此反映不同時代背景下的聚落分布形態演變過程。1934年聚落人口數據基于民國二十三年(1934)十月政府繪制的《綏遠省歸綏縣略圖》和《綏遠通志稿》(5)綏遠通志館編纂: 《綏遠通志稿》第8冊,內蒙古人民出版社2007年版,第60—146頁。,1982年聚落人口數據源于《呼和浩特市地名志》(6)呼和浩特市地名志編輯委員會編: 《呼和浩特市地名志》,內蒙古人民出版社1985年版,第12—235頁。,2019年聚落人口數據選取自呼和浩特黨建網(www.nmgdj.gov.cn/hhht/)和WorldPop人口數據集(www.worldpop.org),空間分辨率為100米。DEM高程數據取自地理空間數據云(www.gscloud.cn),空間分辨率為250米;水系和交通矢量圖均來自中國國家基礎地理信息數據庫(1∶250 000)。

通過驗證WorldPop人口空間數據的精度,確保結果的有效性,利用SPSS軟件定量計算2019年呼和浩特黨建網中的人口數據與WorldPop人口數據之間的相關性,得到兩組數據擬合為線性關系,R2=0.843,說明WorldPop人口數據精度較好,進一步驗證了數據的可用性,由于研究區部分聚落人口數據缺失,可借助其計算出缺失的人口數據。

二、 研 究 方 法

為分析土默特平原聚落分布形態演變特征及其驅動因素,本文采用平均最近鄰指數、全局空間聚類檢驗、冷熱點分析以及引力模型等方法進行探究。平均最近鄰指數可以確定村鎮聚落的總體分布模式,以判定不同規模聚落空間的分布集聚。全局空間聚類檢驗可度量聚落高值或低值的聚類程度,判斷是否存在空間自相關性。冷熱點分析可以從空間上得到聚落高值或低值要素發生聚類的位置。通過引力模型來構建空間關聯網絡,反映聚落之間的空間聯系強度。

(一) 平均最近鄰指數

通過測量每個聚落質心點與其最鄰近聚落質心點之間的平均距離,可以確定聚落總體分布模式。(7)佟寶全、包玉龍、楊兵兵等: 《錫林郭勒牧區聚落體系演化特征及其機制》,《地理科學》2018年第3期。計算公式為:

(1)

(2)

(3)

(二) 全局空間聚類檢驗

該檢驗主要用于衡量整個研究區聚落空間規模的全局空間相關特征,即用于分析聚落在研究區內是否具有空間集聚性。(8)海貝貝、李小建、許家偉: 《鞏義市農村居民點空間格局演變及其影響因素》,《地理研究》2013年第12期。公式為:

(4)

式中,Wij(d)為空間權重,以距離規則來定義;Xi和Xj分別表示i和j區域的聚落人口觀測值。對G(d)進行標準化Z(G)=[G-E(G)]/[var(G)]1/2,其中E(G)和var(G)分別為G(d)的期望值和方差,根據Z(G)值可判斷G(d)是否滿足某一指定的顯著性水平,以及是存在正的還是負的空間相關性。

(三) 冷熱點分析

冷熱點分析可用來區分聚落人口高值或低值在空間上發生聚類的位置。公式為:

(5)

式中,Wij(d)為空間權重,以距離規則來定義;Xj表示j區域的觀測值。利用與式(2)相同的方法進行標準化處理,若Z(G)為正且具有顯著性,則屬于高值聚集“熱點”區,即聚落人口規模呈現局部的高值集聚;若Z(G)為負且顯著,則屬于低值聚集“冷點”區,人口規模呈現低值集聚。

(四) 引力模型

通過計算土默特平原聚落間引力強度,可反映各聚落的空間相互作用力和聯系量。(9)王鳳、劉艷芳、孔雪松等: 《基于社會網絡理論的農村社會空間聯系分析——以武漢市黃陂區李集鎮為例》,《經濟地理》2016年第4期。公式為:

(6)

(7)

三、 土默特平原聚落分布形態演變特征分析

(一) 聚落規模等級變化及其特征

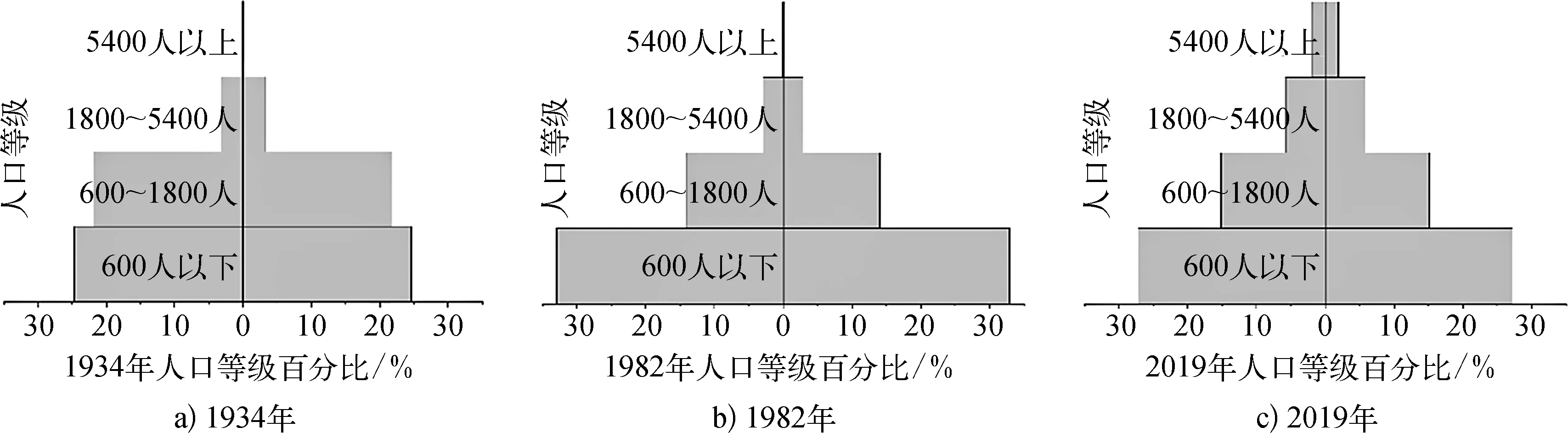

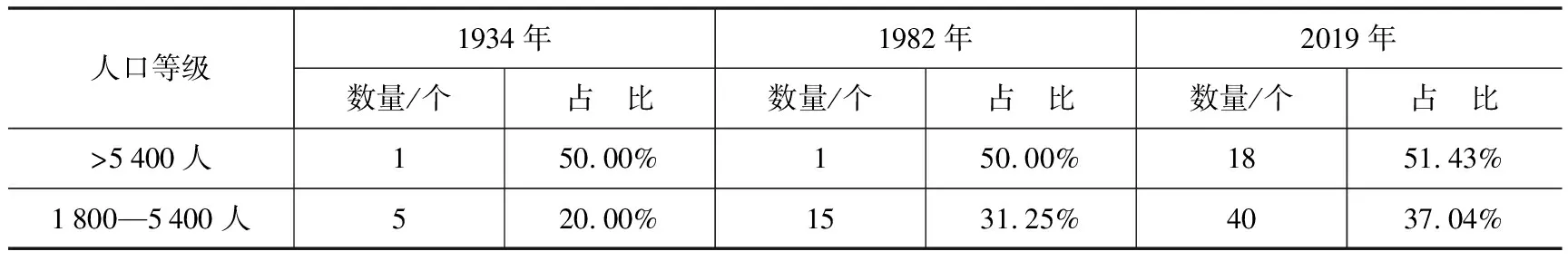

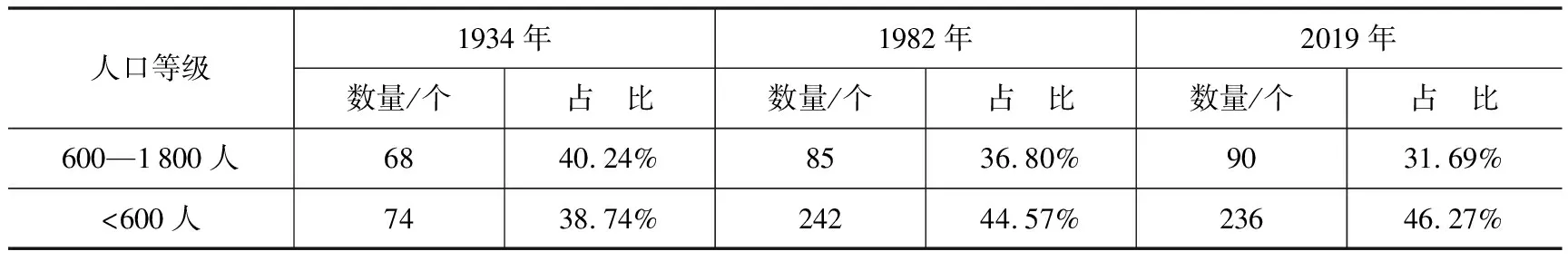

為測度土默特平原聚落等級體系,用人口規模作為表征指標,其中1934年圖件資料中將村莊人口等級劃分為100戶以下,100—300戶,300戶以上三個等級,《歸綏縣志》中詳細記載了其民國元年(1912)至民國二十二年(1933)的戶口數及人口數(10)民國《歸綏縣志》,《中國方志叢書·塞北地方》第10號,成文出版社1968年版,第186頁。,經計算,每戶平均人口數從5.29人上升至5.75人。其中民國二十二年,戶數為44 238戶,人口數為254 224人,每戶平均人口數為5.75人,因此將1934年聚落戶口規模按照6人/戶計算得到人口規模劃分。為較好地描述土默特平原聚落分布形態的演變特征,考慮到數據的可獲取性以及結合當地聚落的發展情況,將研究區聚落規模劃分為四個等級,即600人以下,600—1 800人,1 800—5 400人和5 400人以上,以此分析聚落規模等級變化及其特征(表1)。

表1 1934—2019年土默特平原聚落人口規模等級變化

1934、1982和2019年聚落數分別為387、824和937個,其中小于600人的聚落數最多,600—1 800人和1 800—5 400人的聚落次之,大于5 400人的聚落數最少,表明聚落人口等級結構構成比例基本相似,民國以來小規模村莊是主要組成部分。1934—1982年,規模較小的聚落數量變化較明顯,增加了2.8倍,這與山西移民的增加密切相關。(11)安介生: 《山西移民史》,三晉出版社2014年版,第421頁;王衛東: 《融會與建構——1648—1937年綏遠地區移民與社會變遷研究》,華東師范大學出版社2007年版。1982—2019年,聚落增加的同時小于600人的聚落占比變小,表明城鎮化的快速發展使人口規模開始擴大,占比提升較明顯,存在部分人口從農村向小城鎮和中心城區流動的現象。1934—2019年土默特平原聚落人口等級結構呈現明顯的金字塔特征,隨著年份的增加,人口規模較大的聚落數量比例逐漸增加,金字塔形結構由“扁平”逐漸“長高”(圖2)。

圖2 1934—2019年土默特平原聚落人口等級金字塔

(二) 聚落分布形態變化及其模式

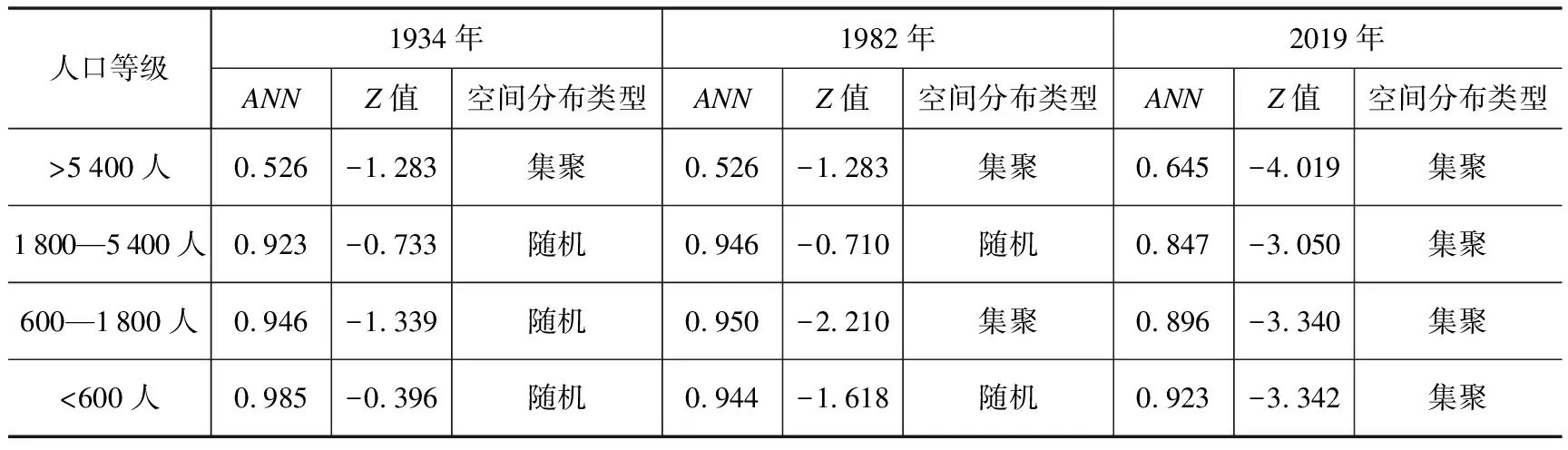

1. 基于平均最近鄰指數法的聚落空間分布形態變化及其模式

利用ANN指數表征土默特平原聚落的空間分布模式,經計算得到三個年份的ANN值均小于1,Z值小于-1.96且通過顯著性檢驗,ANN值分別為0.939、0.903和0.887,表明土默特平原三個年份的聚落空間分布整體上均呈現集聚分布模式,ANN值減小,集聚度增加。通過計算不同人口規模聚落的ANN值和Z值,得到各自的分布模式(表2)。其中1934年和1982年大規模聚落的ANN值小于1,呈現集聚分布模式,Z值為-1.96—1.96,Z檢驗值不顯著,集聚性不明顯。其他三個人口等級的ANN值均小于1,Z值在-1.96—1.96,Z檢驗值不顯著,屬于隨機分布模式,說明民國時期不同人口規模的聚落呈現隨機分布的特征。1982年600—1 800人的聚落ANN值小于1,Z值小于-1.96,通過顯著性檢驗,其聚落呈現集聚分布模式,說明在改革開放初期,由于社會經濟的快速發展,聚落人口數增加且部分小規模人口具有集聚態勢。2019年不同人口規模的聚落ANN值均小于1,Z值小于-1.96且通過顯著性檢驗,呈現明顯的集聚分布特征,人口規模較大的聚落集聚態勢更為顯著。1934—2019年,土默特平原大規模聚落集聚性顯著,其他規模的聚落呈現出由隨機到集聚的空間分布特征,產生區域人口的極化現象,形成空間非均衡發展的態勢。

表2 1934—2019年土默特平原聚落不同人口規模的平均最近鄰分析

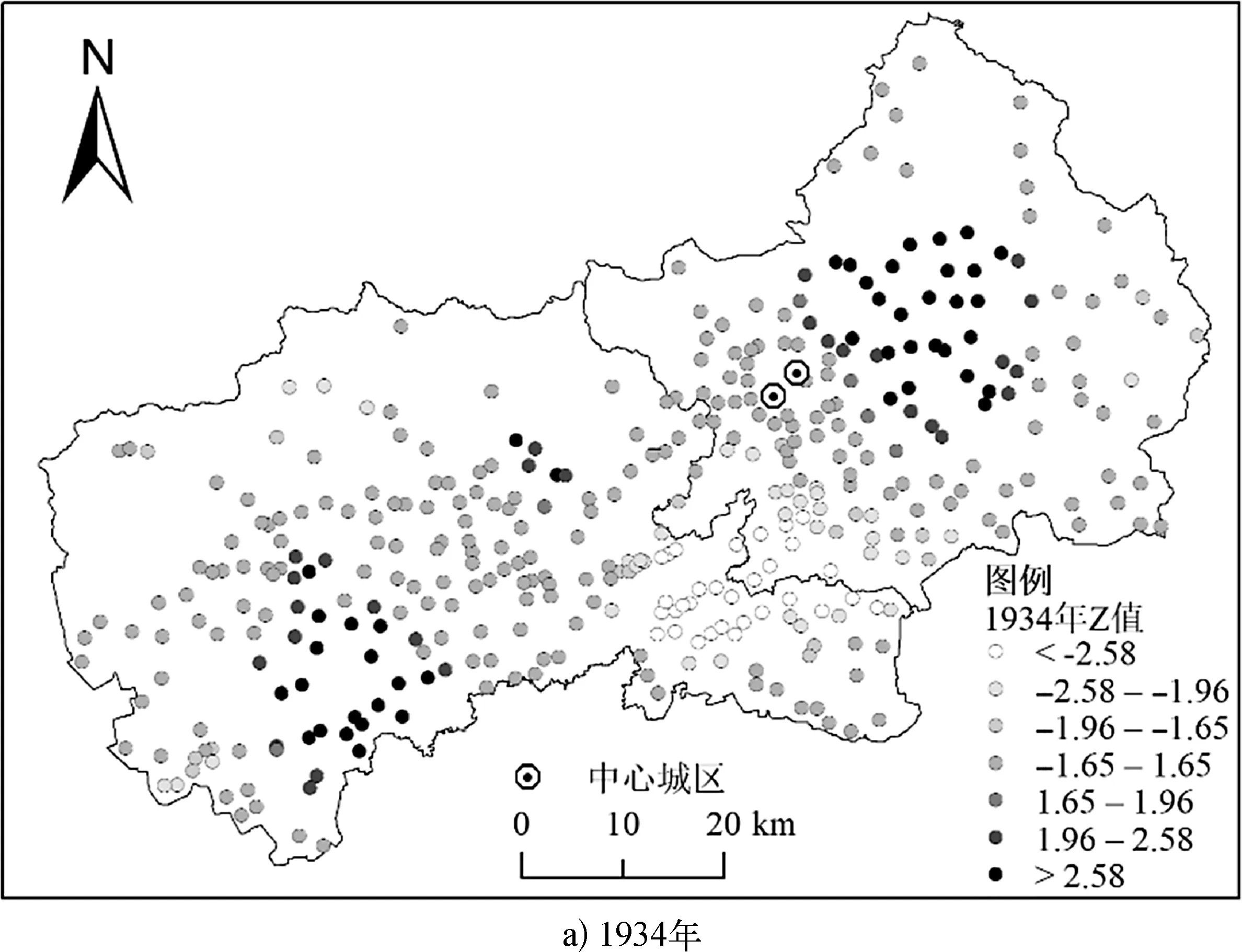

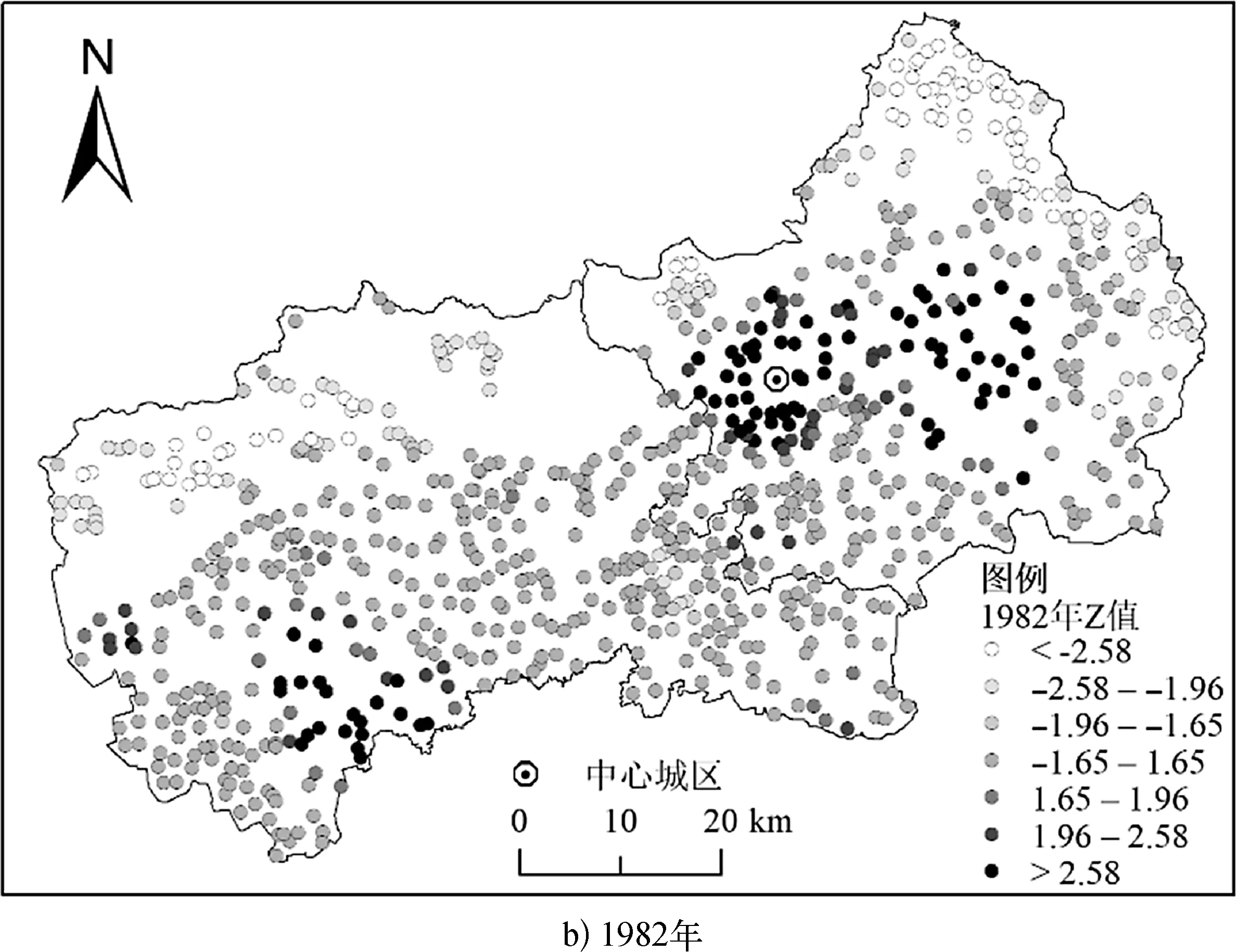

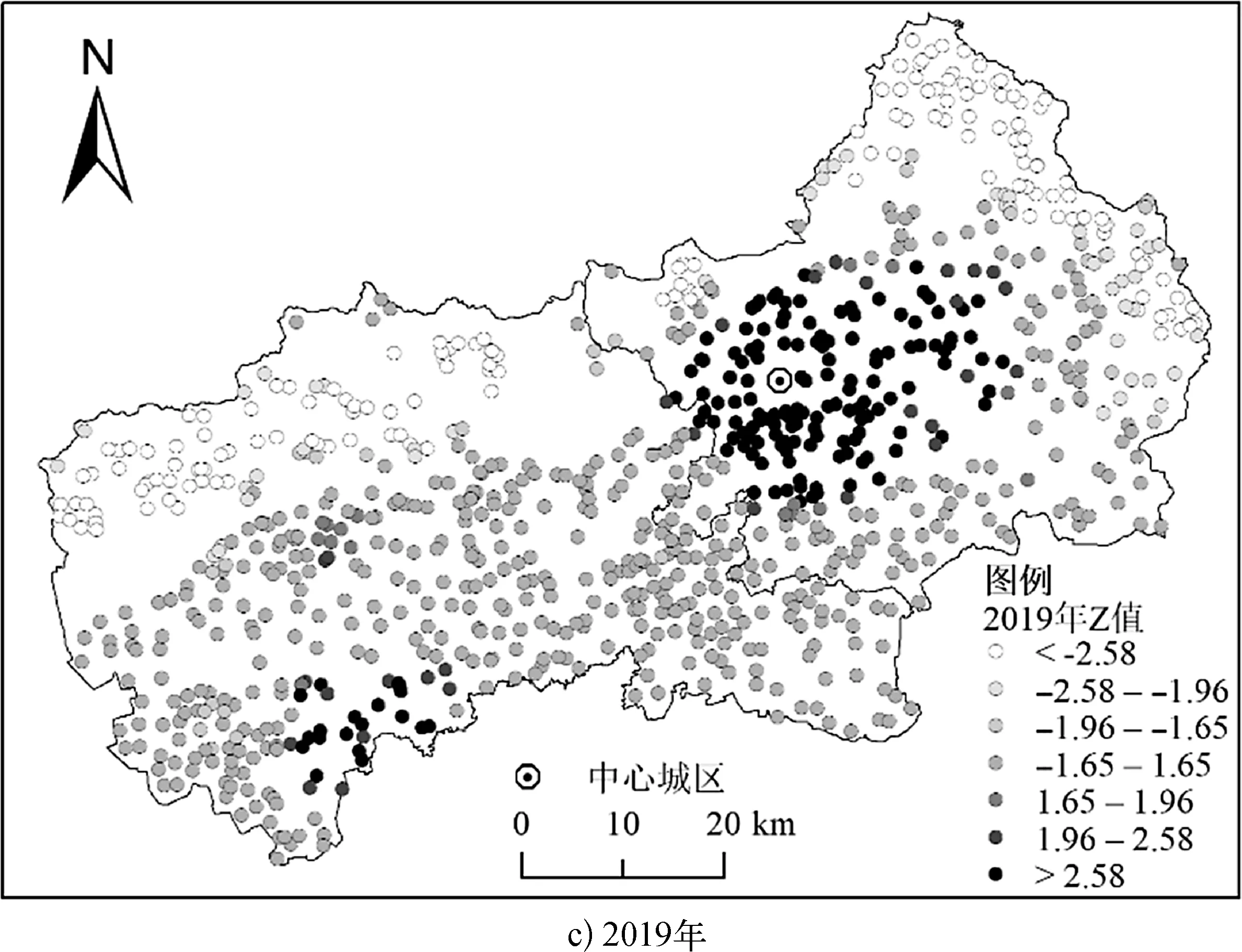

2. 基于全局空間聚類檢驗和冷熱點分析法的聚落空間分布變化及其特征

運用全局空間聚類檢驗分析聚落人口規模全局集聚特征,得到Z值分別為5.14、7.58和16.49,表明三個年份的聚落均呈現全局高值集聚特征,Z值增加,全局集聚特征加強。利用冷熱點分析局部規模分異特征,以人口等級為統計屬性制作土默特平原聚落人口分布“冷熱點”圖(圖3)。1934年研究區東、中、西部分別呈現高、低、高的“三團”核心分布,即東、西部形成2處高值集聚的“熱點”區,中部形成1處低值集聚的“冷點”區,“熱點”區主要集中在城區周圍和西南零散部分,“冷點”區集中在白廟子附近。1982年高值集聚區范圍擴大,“熱點”區趨于分布在城區四周和距湖泊(哈素海)較近的區域,“冷點”區主要集中在研究區的北部海拔較高的大青山區,呈帶狀分布。2019年的“冷熱點”區域分布與1982年相似,高值集聚區繼續在中心城區周圍擴散,聚落人口向中心城區集中的趨勢明顯。“熱點”區受到地形條件的限制并沒有向山區擴張,在北部和東北部形成一條環形“冷點”帶。總體而言,1934—2019年土默特平原人口規模分異明顯,均呈現局部集中趨勢,以聚落人口規模較大的中心城區為基礎,沿著周圍向外擴散,聚落空間分布形態呈現出由極核式向點軸式漸進演變的跡象。

圖3 1934—2019年土默特平原聚落人口“冷熱”點分布資料來源: 基于內蒙古自治區自然資源廳標準地圖服務系統的標準地圖【審圖號: 蒙S(2020)022號】繪制。

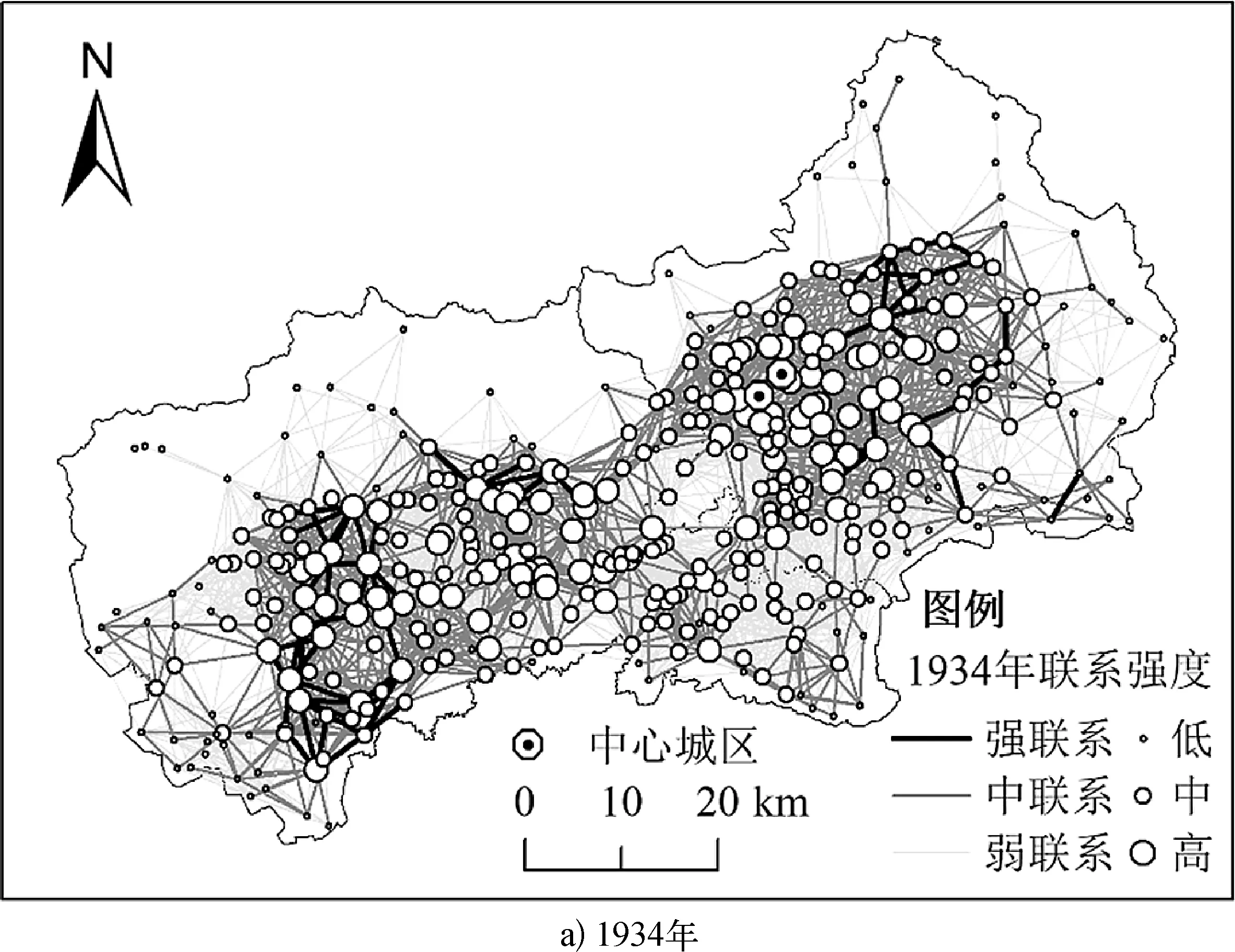

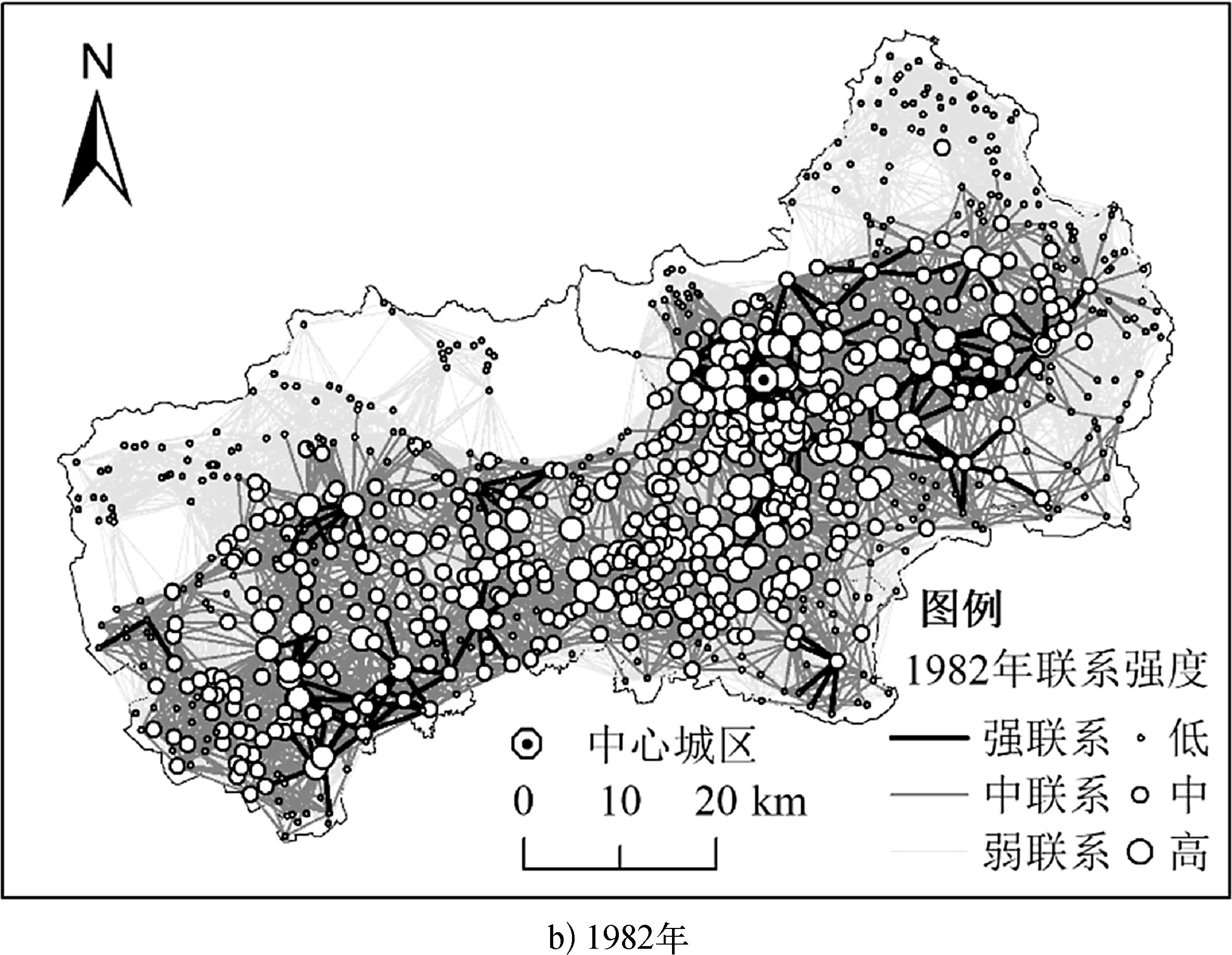

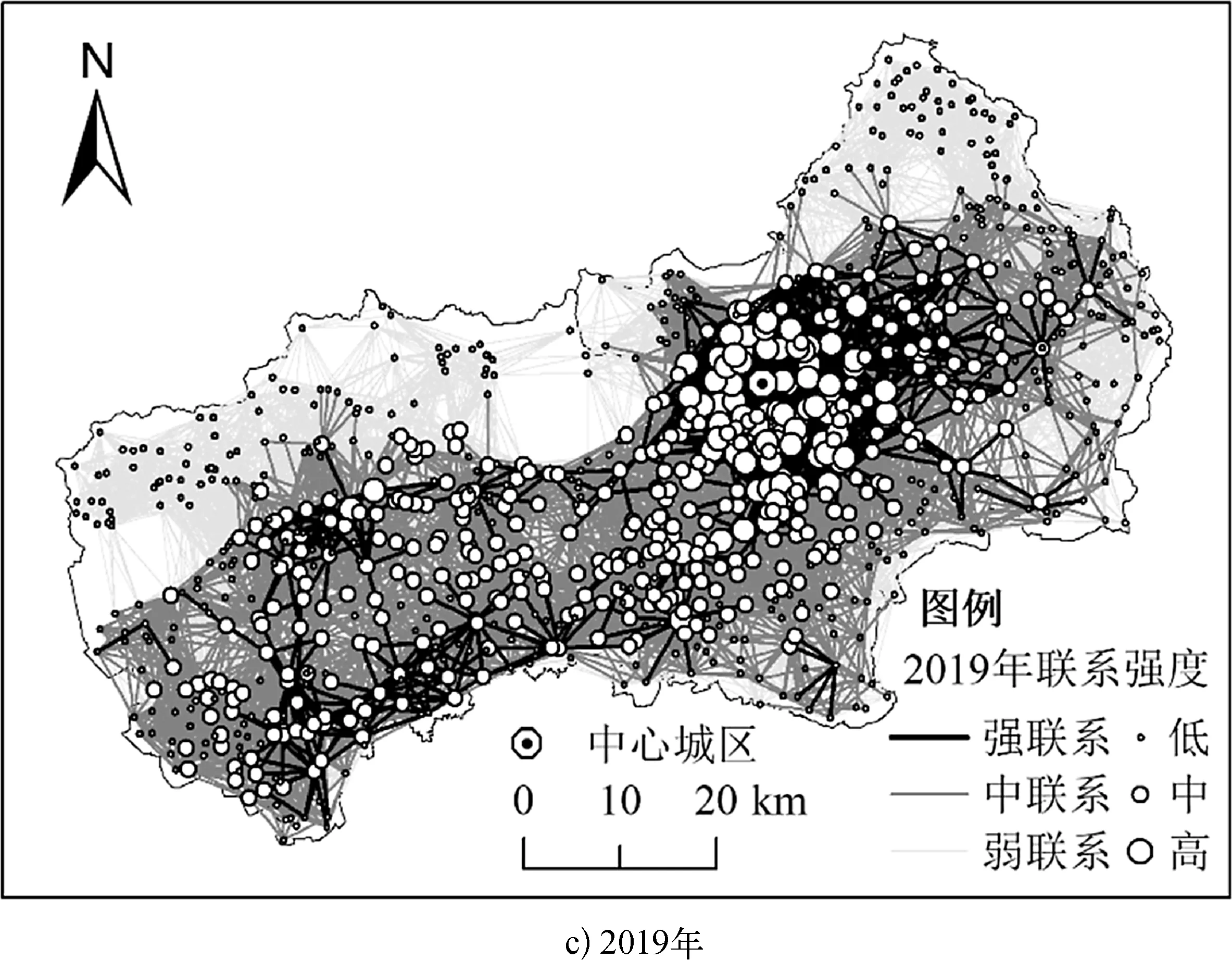

(三) 聚落空間網絡聯系變化及其特征

將土默特平原1934、1982和2019年各個聚落作為網絡節點,通過引力模型分別構建矩陣,經計算分別得到74 691、339 076、438 516個連接線。由于引力隨距離增大而衰減加快,為簡化網絡,突出主線,篩選出距離過大和過小的連接線,再進行網絡聯系分析,經反復試驗,選取5—10千米為最佳距離,根據數據特征將聯系強度分級,為橫向對比,即將聯系強度劃分為強聯系(>2)、中聯系(1—2)和弱聯系(<1)三個等級。各個節點總強度根據自然間斷法劃分高、中、低三個等級,得到1934—2019年土默特平原聚落人口網絡聯系強度圖(圖4)。1934年人口空間網絡強聯系主要以鄉鎮所在地為節點,向附近村莊為軸線進行輻射,縣城的輻射作用并不突出,點軸式空間結構并不完整。1982年,人口空間網絡強聯系仍以鄉鎮為中心進行輻射,但輻射范圍有限。2019年人口空間網絡強聯系開始以點帶線,在中心城區形成較大輻射范圍的聚落網絡體系。1934—1982年,研究區空間網絡結構整體上變化不大,網絡強聯系逐漸呈現出以城區為中心向四周發散的輻射狀空間分布形態,中心城區的作用開始凸顯。1982—2019年,中心城區強聯系范圍明顯擴大,城區本身的帶動力和輻射強度比鄉鎮要高。總體來看,1934—2019年土默特平原聚落空間網絡結構演變具有非均質性特征,通過對比聚落之間的聯系強度差異,網絡以高聯系度的中心城區和鄉鎮為核心形成人口集聚中心,尤以中心城區網絡聯系強度高且密,人口集聚及空間近鄰效應顯著。

圖4 1934—2019年土默特平原聚落空間網絡聯系強度分布資料來源: 基于內蒙古自治區自然資源廳標準地圖服務系統的標準地圖【審圖號: 蒙S(2020)022號】繪制。

四、 土默特平原聚落分布形態演變驅動因素分析

聚落具有自然資源、生態環境、經濟以及社會文化條件等差異性特征,因此研究聚落發展的區域差異性規律,對探索聚落發展的城鄉互相作用、區域關聯特征及其區域差異的成因機制具有重要意義。(12)金其銘: 《中國農村聚落地理》,江蘇科學技術出版社1989年版,第22—30頁。因此選取地形、河流、交通因素對土默特平原聚落分布形態演變的驅動因素進行分析。

(一) 地形因素

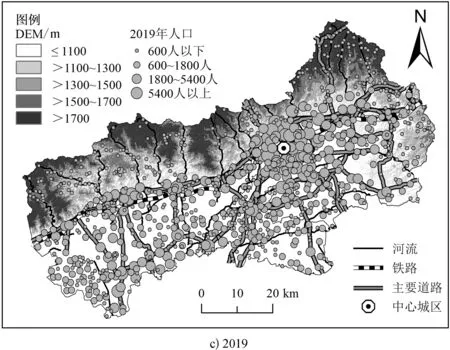

地形是影響聚落形成和發展的一個重要自然因素。基于DEM高程數據,提取土默特平原的各個聚落的海拔信息。

圖5 1934—2019年土默特平原聚落人口規模空間分布資料來源: 基于內蒙古自治區自然資源廳標準地圖服務系統的標準地圖【審圖號: 蒙S(2020)022號】繪制。

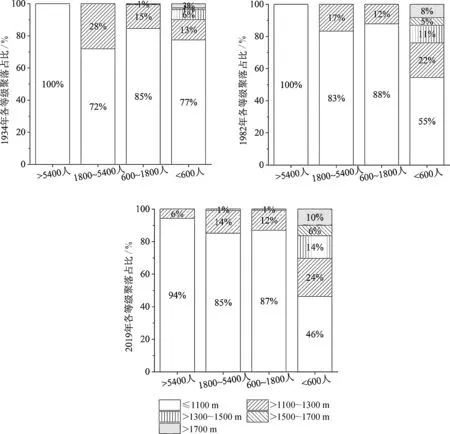

土默特平原海拔在982—2 266米,根據研究區的地形特點及實際情況,將海拔劃分為≤1 000米、1 000—1 300米、1 300—1 500米、1 500—1 700米和>1 700米五個帶,將分級結果與聚落進行疊加,并分別統計不同海拔范圍內三個年份的聚落人口規模占比情況(圖5,圖6)。經計算,研究區聚落分布隨著海拔上升呈現出下降趨勢,聚落主要分布在海拔≤1 100米的區域,海拔>1 100米的區域聚落較少,這兩個區域的面積分別占研究區總面積的54%和46%,但聚落數差異較大,三個年份的聚落占比分別為80.36∶19.64、65.66∶34.34和64.89∶35.11,說明地形限制了聚落的發展,制約了聚落的位置選擇。由圖5可看出,聚落主要分布在海拔較低的平原,平原地區聚落人口規模大,山區人口規模小,但海拔較高的山區聚落隨著年份的增加開始增多。由圖6可知,不同規模等級的聚落均多分布于海拔≤1 100米的區域,隨著海拔升高,自然環境條件變差,聚落分布少且人口規模較小。但隨著時間的推移,小規模聚落在海拔≤1 100米的區域逐漸減少,在其他四個范圍中占比均上升,表明聚落在海拔較高的山區增加較多。

圖6 1934—2019年不同海拔范圍內聚落人口規模數量及占比

(二) 河流因素

以1.5千米為緩沖區半徑對河流進行緩沖區分析,計算三個年份緩沖區內聚落人口等級個數和占比情況(表3)。1934、1982和2019年土默特平原落在河流緩沖區內的聚落比例分別為38.24%、41.63%和40.98%。1934—2019年,除600—1 800人的聚落占比受河流因素影響稍微下降外,其他人口等級的聚落受河流因素均增加,人口規模較大的聚落多分布在河流附近,聚落分布形態具有鄰河流的指向性。

表3 1934—2019年土默特平原河流緩沖區內的聚落人口規模個數及占比

續表

(三) 交通因素

以1.5千米為緩沖區半徑對各年份主要交通線進行緩沖區分析(表4),其中主要交通線主要包括鐵路和高速公路、國道、省道級別道路。1934、1982和2019年土默特平原落在交通緩沖區內的聚落比例分別為34.11%、41.63%和49.38%。1934—2019年,大于5 400人和1 800—5 400人的聚落受交通因素影響較大,河流因素次之,表明人口規模較大的聚落交通指向性更強。小于600人的聚落受河流因素影響較大,交通因素次之,說明交通不便的地區,人口規模也小。河流作為傳統的地理因素在1934年對聚落發展作用較大,但隨著時間的推移,交通因素對聚落人口空間分布的影響作用增強,高速路的修建使附近聚落布局吸引力進一步增強,從而使周圍地區人口規模不斷擴大。

表4 1934—2019年土默特平原交通緩沖區內的聚落人口規模個數及占比

交通是實現城市和鄉村之間,以及不同地區聚落之間生產聯系和物資交流的手段,也滿足居民在不同聚落之間的往返流動。(13)李小建: 《農戶地理論》,科學出版社2009年版,第114頁。土默特平原聚落人口空間網絡強聯系的軸線發展方向與主要交通線分布具有高度一致性,交通位置的優越性促進了聚落之間的發展與相互聯系。人口規模較大的聚落多分布在交通線周圍,沿交通線呈現“非等距串珠狀”空間結構特征。呼和浩特市作為內蒙古的經濟、文化、科教和金融中心,其中心城區是積聚經濟、人口和公共服務的中心,具有區位、資源和政策等優勢,對周邊聚落有著較強的帶動和集聚作用,因此大量人口集聚在中心城區。

五、 結 論 與 討 論

本文以較長時間序列視角,運用GIS空間分析法,定性與定量相結合對土默特平原聚落分布形態演變特征及其驅動因素進行研究。結果表明:

1934—2019年土默特平原在整體上聚落分布形態變化較大,空間分布非均衡發展的趨勢明顯,呈現出由極核式向點軸式演變的跡象。近90年來,土默特平原聚落規模等級體系以小聚落為主,規模較大的聚落數量和比例增加,人口等級結構由“扁平”向“長高”的金字塔形結構轉變。聚落結構整體上呈集聚分布,除大規模聚落集聚性不顯著外,其他三個規模等級的聚落分布由隨機向集聚分布模式轉變,人口產生區域極化現象。聚落人口規模分異明顯,均呈現局部高值集聚特征,熱點區以中心城區向周圍擴散,聚落由極核式向點軸式空間結構演變。研究區以高聯系度的中心城區和鄉鎮為核心形成人口集聚中心,其網絡強聯系作用凸顯,空間近鄰效應顯著,人口規模較大的中心城區成為強聯系節點。

在整體上,地形、河流、交通因素是1934—2019年間研究區聚落分布形態演變的主要驅動因素,聚落的低海拔、鄰河流、鄰干道、鄰城鎮指向性強。人口規模較大的聚落多分布在地勢低平、鄰近河流的地區,山區聚落人口規模較小。隨著社會經濟的發展,自然因素的影響作用下降。但在較長時間尺度上,地形和河流等自然因素是聚落空間分布的形成與演變的基礎性因素,交通因素對聚落分布形態的影響增強。

縱觀土默特平原聚落分布形態的演變脈絡,自清代以來,大量晉陜移民從口內進入土默特平原,從事農業生產、商品貿易等活動,后逐漸定居于此,形成了大量村落,由此該地區形成人口稠密的農業耕作區。該區域水利資源豐富,自民國以來水利日興,渠道漸增,沿河村落受益較多,因此研究區聚落的形成和發展也受到惠民灌溉區建設的影響。隨著呼和浩特、包頭在新中國成立后的工業化發展以及改革開放后工業化進程的快速推進,工業化的發展帶動該區域就業、經濟、生活方式等方面變化,聚落分布形態隨之也發生變化。同樣,在區域經濟發展水平的提高和城鎮化進程的快速推進下,鄉村人口不斷向中心城鎮轉移,大規模聚落在城市周圍集聚分布,區位條件也是影響聚落布局的重要因素。近幾年,土默特平原的區域規劃政策深刻影響著聚落的發展,尤其是呼和浩特市經濟技術開發區的建設吸引了大量的人口,從而帶動區域聚落發展。

土默特平原原本以牧業為主。清初以來,內地移民推動了農業的發展,農業資源的優劣對聚落分布形態產生了較大的影響,研究區北部多為山地,開墾成耕地的范圍有限且土地資源貧瘠,因此分布在北部的聚落較少且規模較小。而南部多為土壤肥沃的平原,土層深厚,便于開墾,因此聚落較多且大規模聚落多集中于此。近幾年,隨著城鎮化進程的快速推進,中心城區成為該區域聚落集聚的核心,聚落分布形態發生顯著變化。其中不同時期的中心城市對周圍聚落的影響具有差異性,1934年以歸化城和綏遠城為核心,其周邊多數為較小規模的聚落集聚,1982年中心城區的周邊聚落較多且規模較大,2019年中心城區周邊的聚落聚集范圍擴大,其區位優勢對聚落的輻射作用顯著。總之,土默特平原的“游牧—農業—城鎮化”這一發展過程對研究區聚落分布形態的演變起到重要的影響。

總體而言,較長時期的聚落分布形態演變是人地關系長期互相作用的結果。聚落分布形態是一個復雜的過程,本文對于其影響因素的分析有限,由于數據資料不足,未利用影像提取斑塊面積與聚落人口規模及其發展之間的關系進行分析,可作為今后的研究方向進行深入探討。