侯仁之先生發表《歷史地理學芻議》一甲子

侯甬堅

(陜西師范大學西北歷史環境與經濟社會發展研究院,陜西西安 710119)

1962年的《北京大學學報(自然科學)》第1期刊登了侯仁之先生撰寫的《歷史地理學芻議》(A Preliminary Discussion on Historical Geography)一文(以下簡稱“《芻議》”)(1)參見《北京大學學報(自然科學)》1962年第1期。該期出版時間為1962年3月(見封底)。,全文共8頁。文章開頭是一個十分精當的“提要”,后面五個部分為正文,依次為: 一、 什么是歷史地理學?為什么要研究它?二、 從“歷史地理”和“沿革地理”的關系說起; 三、 在歷史地理學的領域內唯物主義和唯心主義的對立和斗爭; 四、 野外考察在歷史地理學研究中的重要性; 五、 結束語。該文所論乃是當時中國歷史地理學界一件相當緊要的事情,在中國歷史地理學學術史上占有重要地位。從那時到現在已經60年,為時一甲子。

2019年12月,中國人民大學丁超博士編寫的《侯仁之學譜》一書出版(2)丁超: 《侯仁之學譜》,文津出版社2019年版。,在“1962年 51歲”譜序的“著述”部分列有全年信息,茲取重要者如下:

1月11日,《歷史地理學芻議》修訂完畢,投給《北京大學學報(自然科學)》,后刊于該學報該年度第8卷第1期;

5月,《歷史上的北京城》由中國青年出版社出版,該書收入“地理小叢書”;

7月,主編的《中國古代地理學史》由科學出版社出版(后略);

9月,《步芳集》由北京出版社出版(后略)。

于此可見,1962年是侯仁之先生1949年從英國回到北京后,學術上收獲頗豐的一年。

說起來,《芻議》一文出自侯先生之手,自然不是偶然的。1950年7月,從英國歸國不到一年的侯仁之先生,在《新建設》雜志上發表了《“中國沿革地理”課程商榷》(以下簡稱“《商榷》”)一文,通過新中國首都北京沿革地理敘述與歷史地理研究問題的比較,清楚地闡述了沿革地理、歷史地理學特點之不同,進而倡言應該用“中國歷史地理”名稱代替中國大學的“沿革地理”課程名稱,課程的內容也應從以歷代疆域的消長和地方政治區劃的演變為主,改變為以不同時代地理環境的變遷為主。(3)侯仁之: 《“中國沿革地理”課程商榷》,《新建設》1950年第11期。從今日學術史考察的角度來判斷,1950年侯先生發表的《商榷》一文,不啻于在我國史地學界發出的一聲驚雷。

很有些無巧不成書的是,《地理知識》1951年第2卷第10期刊登的蘇聯歷史地理學界雅尊斯基教授的《馬克思主義歷史地理的目的和任務》一文(4)據陜西師范大學歷史文化學院俄國史專業周厚琴副教授告知,雅尊斯基《馬克思主義歷史地理的目的和任務》一文的譯者徐士珍,是從1950年出版的蘇聯《地理問題》第20集(第13—41頁)所載雅尊斯基《作為一個學科的歷史地理學》(Историческая география как научная дисциплина)一文做的節選翻譯,自擬了《馬克思主義歷史地理的目的和任務》的題目。從頁碼可以看出,徐先生只翻譯了文章的后半部分。筆者謹此致謝。,引起了不少學者的注意。該文論述馬克思主義的歷史地理應當研究當時區域的自然、經濟和政治的特性,構成這些特性的基本要素是歷史自然地理、歷史人口地理、歷史經濟地理和歷史政治地理。試想一下,前一年的《商榷》一文還在倡言以“中國歷史地理”課程名稱取代“中國沿革地理”,次年介紹蘇聯學者的譯文里就出現了歷史自然地理、歷史人口地理等四個基本要素,的確是非常先進而明顯的學術引進,必定會對中國的歷史地理學界產生推動作用。這一引進之功目前看來是屬于譯者徐士珍先生。(5)徐士珍(1921.7—1982.1),河南延津人,20世紀50—80年代在河南大學外語系任教(副教授),并在地理系承擔地理專業外語教學與外國地理論著的翻譯工作,參見全石琳: 《徐士珍先生與地理翻譯工作》,吳傳鈞、施雅風主編: 《中國地理學90周年發展回憶錄》,學苑出版社1999年版,第651—652頁。1952年,徐士珍先生將翻譯發表的《馬克思主義歷史地理的目的和任務》等7篇論文,交付商務印書館出版為《地理學的任務和方法論問題》一書。他在“譯者序”寫下的首段文字是:“這本選譯集包括七篇作品,這七篇作品都是蘇聯著名的地理學家最近在蘇聯有關地理學的雜志上發表的。這七篇作品的內容,都是關于馬克思主義地理學的對象、目的、任務和方法論問題。”

此處必須提及的是1961年11月在上海召開的歷史地理學術討論會,在會上侯仁之先生提出的《關于歷史地理學的若干問題》論文具有引導性,異常引人注目。(6)侯仁之撰寫的《關于歷史地理學的若干問題》一文,隨后發表在《文匯報》1961年12月14日,第3版。據該文編者附記: 本文是北京大學地質地理系侯仁之教授在中國地理學會在上海舉行專業學術討論會上的發言摘要。有關這次討論會的報道文字云,會上“就歷史地理學對象、性質和今后研究方向等問題進行探討,與會者經過十天討論對不少重要問題取得了基本一致的看法”(7)本報訊: 《歷史地理專業學術討論會在滬舉行》,《文匯報》1961年12月14日,第1版。。會后經過修改,侯仁之先生改動論文題目為《歷史地理學芻議》,次年在《北京大學學報(自然科學)》第1期上發表。

令人有所不解的是,緣何1950年發表《商榷》一文,過了11年才有《芻議》一文發表出來。經歷這一過程的史念海先生回述說,“這樣的商榷和辯論斷斷續續,前后竟達一二十年之久,不能不說是一宗大事。最后得到相當多的學人的共識。這樣的共識就是本文開篇時所說的中國歷史地理學應屬于地理學的范疇之中……”(8)史念海: 《中國歷史地理學的回顧與前瞻》,《中國歷史地理論叢》1999年第2輯。

依循史念海先生回顧和認識的思路,不妨將我國近現代歷史地理學的演進分為以下三個階段:

第一個階段: 1934年《禹貢半月刊》創辦之前,沿革地理為傳統史學的輔助學科,是因中國古代社會需求和演進而來,與近代西學傳入的地理學無淵源上的關系;

第二個階段: 1934—1949年間,沿革地理的代表人物顧頡剛、史念海等,在尋找出路中,已產生與地理學相結合的愿望,譚其驤仍舊在沿革地理范圍內深耕,侯仁之則出國學習西方的歷史地理學;

第三個階段: 1949年后的五六十年代,學界普遍接受了歷史地理學這一學科名稱,也接受了歷史地理學屬于現代地理學一個組成部分的學科性質判斷,每名學者客觀上就成為上海討論會上宣布成立的中國地理學會歷史地理專業委員會的一分子。(9)2021年5月,李大海、林創杰合作《中國地理學會歷史地理專業委員會成立時間芻議》一文發表(刊南京大學歷史學院主辦、張生主編: 《史地》第4輯,社會科學文獻出版社2021年版,第108—120頁),筆者已有回應文章(2022年7月2日完成),待刊。

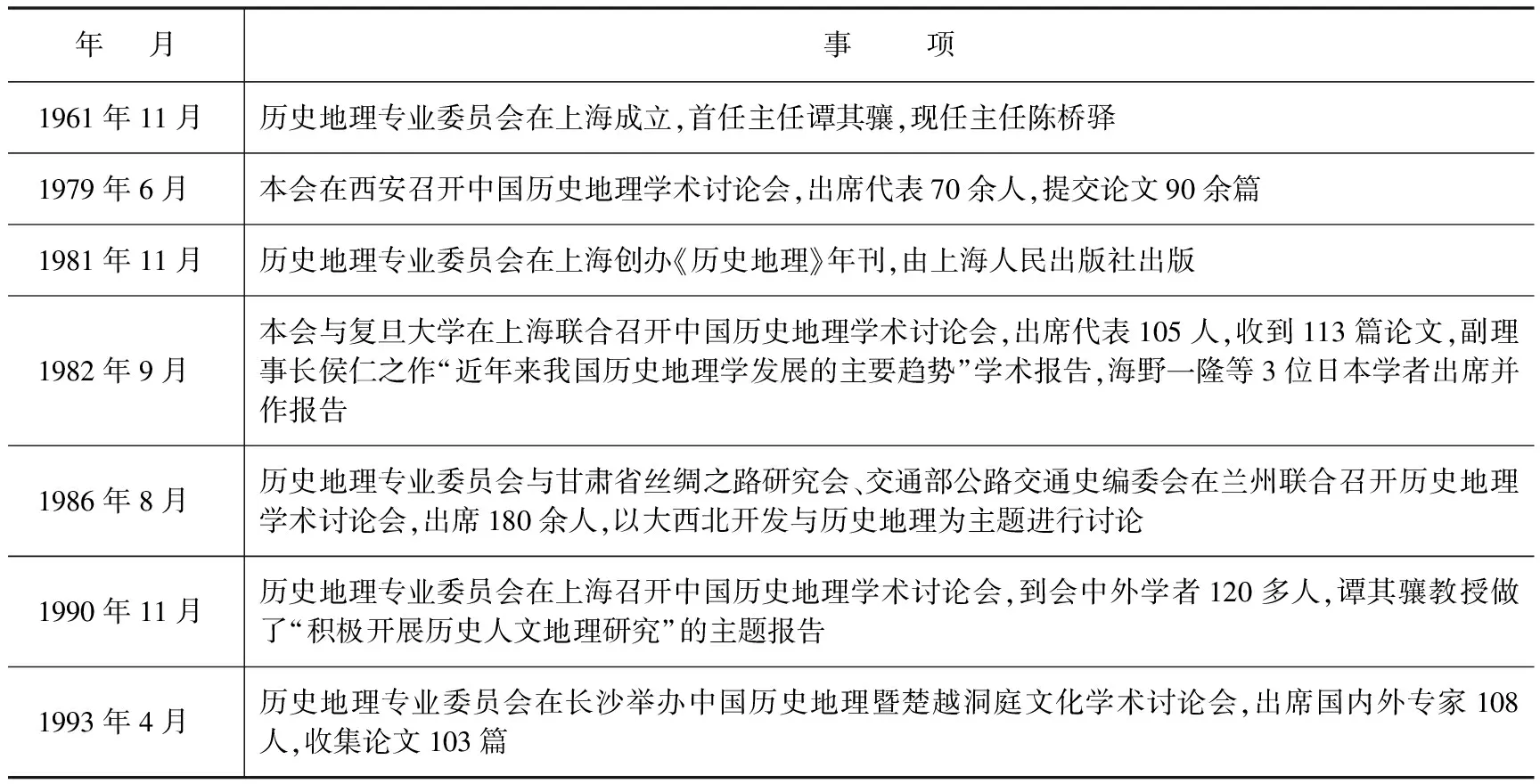

1961—1993年,與歷史地理學相關的大事列于表1。

表1 中國地理學會公布1909—1993年間與歷史地理學有關的大事

《芻議》一文發表后,學界陸續有了回聲。當年秋季,時為中山大學地理系本科生的朱士光,在康樂園讀到《芻議》一文,心中激起了很大的共鳴,立志考研,投身于歷史地理學研究事業之中。(10)朱士光: 《術有專攻終生以之,學以致用家國情懷——我的求學歷程與治學體驗》,《淮陰師范學院學報(哲學社會科學版)》2018年第3期。北京大學地理系楊吾揚教授在工作中撰寫地理學史著作時,寫到:“把古代沿革地理改造更新為科學的歷史地理學,并將其納入近代地理學體系的首創者,是北京大學的侯仁之”(11)楊吾揚: 《地理學思想簡史》,高等教育出版社1989年版,第144頁。,這里楊先生使用“將其納入”的表達方式,應該說是非常有特點的。30年后,侯仁之先生回顧學科史時說:“歷史地理學在我國被納入現代地理學的理論體系之內,還是新中國成立以后的事。這一點,我在《歷史地理學芻議》一文中,已經作了具體說明。”(12)侯仁之: 《再論歷史地理學的理論與實踐》,北京大學《行政公報》1992年第4期;本文轉引自侯仁之: 《歷史地理學四論》,中國科學技術出版社1994年版,第21頁。

敘述至此,筆者對《芻議》一文發表的學術意義予以簡要歸納,得到如下認識:

(1) 明確而堅定地表達了歷史地理學是現代地理學的一個組成部分的立場。不僅完成了其歸屬于現代地理學學科演進過程的闡述,而且造就了建立歷史地理學科體系的最大可能性。論文遵從現代地理學的學科體系,吸收了雅尊斯基的學術觀點,認可歷史地理學按其研究對象,應該區分為歷史自然地理和歷史經濟地理(在廣義上包括了歷史人口地理和歷史政治地理),還有本文提及的歷史水文、城市歷史地理,以及后來侯先生開創的沙漠歷史地理研究領域。文中集中論述的歷史地理學研究的主要研究對象——人類歷史時期地理景觀的變化(13)侯仁之先生《芻議》一文論述中使用的“地理景觀”“經濟地理”術語,在后來的重印版本中已改為“地理環境”“人文地理”術語,如《歷史地理學四論》版本;本文的論述則以1962年的原發版本為據。、主要工作——復原業已發生變化的地理,還明確指出這類變化的主因是由于歷史上的人類活動,均為中國歷史地理學術史上的重要論斷。

(2) 強調一向為歷史學家所重視的“沿革地理”及其知識,對于歷史地理學的研究來說,同樣是十分重要的。但是掌握這些知識只不過是從事歷史地理研究的初步,而不是它的主要對象和最后的目的。還有若干歷史地理的專題研究,并不借助于沿革地理的知識而依然可以順利進行,而歷史地理研究的開展,必將進一步促進沿革地理工作的發展。這些論述提出了如何評價沿革地理已有功能和歷史地理學關系的問題,也包含了在今后的學術發展中沿革地理會發揮怎樣的作用的問題。

(3) 遵循馬克思主義歷史唯物主義的立場、觀點和方法,闡明歷史地理學要在“復原”過去時代地理景觀的基礎上,尋找人類歷史時期地理景觀變化發展的規律。其關鍵點在于必須認識到人類改造自然,不僅要通過一定的生產力而且還要通過一定的生產關系,才能從根本上推動社會的發展和歷史的進程。要清楚當前地理景觀的形成和特點,才能有利于當前地理科學進一步發展,并直接有助于當前的經濟建設。

(4) 論文雖未闡述歷史地理學與歷史學的關系,卻有一個明確的說明:“歷史地理學的發展可以有助于歷史學的研究,這是事實。更加重要的是歷史地理學畢竟是現代地理學的一個組成部分,缺少了它,現代地理學是難以完滿成長的。”故而論文開篇注1里的注釋是:“有人把歷史地理學僅僅看作是歷史學的一門輔助性學科,這是地理學家所不同意的。在中國如此,在外國也是一樣。”循此表述歷史地理學就有了三種情形: 其一,僅僅被看作是歷史學的一門輔助性學科;其二,屬于現代地理學的一個組成部分,同時又是歷史學的一門輔助性學科(是為史念海先生的看法);其三,僅屬于現代地理學的一個組成部分,而與歷史學沒有學科上的關系。侯先生的論述清楚地將歷史地理學從其一的狀態,推進到其三的狀態,導致出現部分歷史學出身的學者難以接受的情形。

(5) 主張我國當前歷史地理學的研究還應該特別重視野外考察,使室內與野外工作更好地結合起來,這就必然會促進這門學科的迅速發展。這一論述在之后的歷史地理學實踐中得到了較多學者的響應和證實。

在閱讀《芻議》一文時可以感受到,侯仁之先生注意運用學習馬克思主義經典著作的體會,尤其是引用革命導師的論斷,來闡明所論述到的歷史地理問題。采取摸索理解和自由爭辯的方式,勇于探討,大膽爭辯,來推進我國歷史地理學完整的理論體系和嚴謹的工作方法,積極主動,予人印象深刻。應該說這樣的論述方式,具有十分明顯的時代特征。

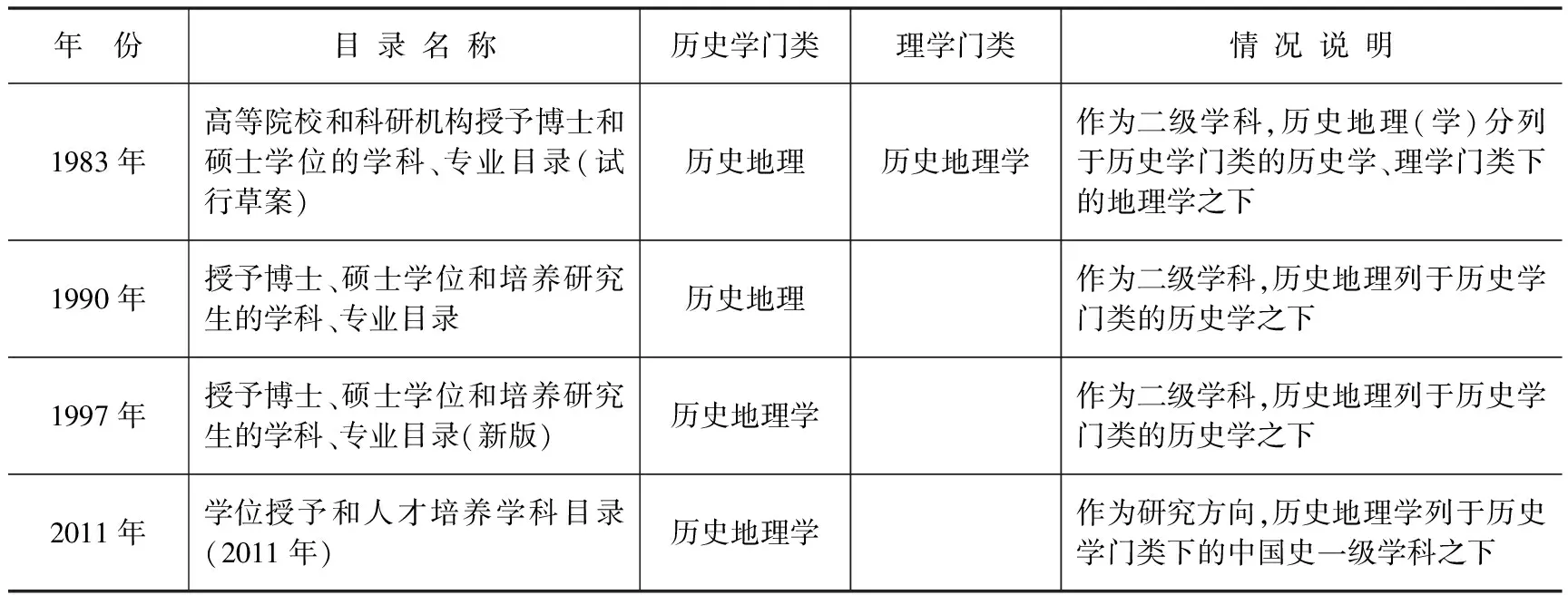

正因為《芻議》一文闡述的諸多看法的重要性,很自然地也須得經受時代的疾風驟雨,尤其是1978年改革開放以來中國學位制度快速發展的浪潮(表2)。

表2 改革開放以來我國學位制度文件中的歷史地理學專業所處位置

很難設想,經過不同時段的調整變化,歷史地理學的學科位置又徹底回到了歷史學。我國學位制度的最高議事和決策機構,是國務院學位委員會及其領導下的學科評議組。每一次面對所有學科,開展修訂及調整目錄的工作,都有特定條件下的工作原則和目標要求,事先多方征求意見,會間反復討論修訂,目錄公布后必將成為所有學位授予單位參照實行的標準,對此若出現意見不同的人士,也有難以接受之處(14)1990年版的學科、專業目錄公布后,歷史地理學界反應最為激烈的是侯仁之先生(《再論歷史地理學的理論與實踐》,北京大學《行政公報》1992年第4期)、陳橋驛先生(《學論與官論——關于歷史地理學的學科屬性》,《學術界》2001年第2期)。。

無論哪一個國家,歷史學、地理學都是歷史地理學最為相關的兩大學科,早在1961年3月,黃盛璋先生發表文章就認為按照學科性質而論,在現階段歷史地理學還是介于歷史學與地理學之間的邊緣科學(15)黃盛璋: 《歷史地理學要更好地為社會主義建設服務》,《人民日報》1961年3月16日,參見黃盛璋: 《歷史地理論集》,人民出版社1982年版,第1頁。。我國于1985年4月在北京召開“全國交叉科學討論會”,著名科學家錢三強、錢學森、錢偉長等參加了會議并做了報告,“交叉科學(或學科)”一詞就從科學界傳播開來。錢三強先生當時預料,在某種意義上說,20世紀末到下一個世紀初將是一個交叉科學(邊緣學科、橫斷學科、綜合學科)時代。(16)錢三強: 《迎接交叉科學的新時代》,《機械工程》1985年第3期;熊斗寅: 《全國交叉科學討論會紀實》,《體育科學》1985年第3期。但真實的世界無疑比學者頭腦中的理論思維更精彩,科學和學科發展史有自己的運行和演變軌跡,無論哪一位學者,試圖對學科屬性及其發展走向發表看法之前,皆需要考察和尊重學科建立的基礎和已有的諸多事實,所發表的看法才有可能經得起歷史的檢驗。

2020年歲末,一個重要信息從北京傳來,在我國學位授予和人才培養的學科體系里,國務院學位委員會批準設置“交叉學科”門類(17)參見中華人民共和國教育部官網公布: 國務院學位委員會、教育部《關于設置“交叉學科”門類、“集成電路科學與工程”和“國家安全學”一級學科的通知》(學位〔2020〕30號),2020年12月30日簽署及中華人民共和國中央人民政府官網公布: 國務院學位委員會關于印發《交叉學科設置與管理辦法(試行)》的通知(學位〔2021〕21號)及附件,2021年11月17日簽署。。試行辦法說明,為促進學科交叉融合,加快知識生產方式變革和人才培養模式創新,在原有的哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、軍事學、管理學、藝術學13個門類外,增設“交叉學科”門類,這可以看作是錢三強先生預見的實現,也可以通過這樣的政策規定,體會和思考歷史地理學的發展契機。

總之,《芻議》一文以顯明的歷史地理學理論論述見長,具體闡發了歷史地理學是現代地理學的一個組成部分,以及研究對象、目標、工作方法等的學術見解,這是中國歷史地理學界期待已久的指導性文獻,因而受到學界相當普遍的歡迎。論文闡明了歷史地理學是現代地理學的一個組成部分,并從學術組織的建立上確保了研究隊伍的方向,進而推動了我國歷史地理學,尤其是歷史自然地理學的發展。而論文對于沿革地理及歷史地理學與歷史學科關系論述不足的方面,則在學術的自行或慣性發展中,得到了相當程度的補足和說明。