唐玉門關(guān)位置與玄奘偷渡路線的精準(zhǔn)復(fù)原

侯楊方 賈 強(qiáng) 楊 林

(1. 復(fù)旦大學(xué)歷史地理研究中心,上海200433; 2. 西華大學(xué)馬克思主義學(xué)院,四川成都610039)

玉門關(guān)是漢唐中原通往西域的門戶,是古代絲綢之路的重要關(guān)隘。在過去的兩千年中,玉門關(guān)頻繁出現(xiàn)在各類文學(xué)作品中,內(nèi)涵早已超出其具體所指,成為歷史文化感鮮明的空間符號,可以說是中華民族一個重要的標(biāo)志與精神象征。然而自西漢設(shè)關(guān),玉門關(guān)幾度興廢,關(guān)址也幾經(jīng)變遷,加之史料記載較少和互相矛盾,致使人們對不同時期玉門關(guān)的位置爭論不休。本文依據(jù)《大慈恩寺三藏法師傳》的記載,結(jié)合大比例尺地圖和實(shí)地考察,力圖明確并尋找到唐玉門關(guān)的位置,并對玄奘偷渡出關(guān)的路線進(jìn)行精準(zhǔn)復(fù)原。

一、 關(guān)于唐代玉門關(guān)位置的幾個觀點(diǎn)

西漢玉門關(guān)原址在敦煌以西。唐代,玉門關(guān)已移至敦煌以東地區(qū)(1)玉門關(guān)的東移時間尚有爭議,向達(dá)認(rèn)為在東晉末年,五涼鼎盛時期(向達(dá): 《兩關(guān)雜考》,《唐代長安與西域文明》,湖南教育出版社2010年版,第354頁);紀(jì)宗安、潘竟虎和潘發(fā)俊認(rèn)為在隋大業(yè)年間(紀(jì)宗安: 《絲綢之路新北道考實(shí)——兼談玉門關(guān)址的東遷》,《敦煌學(xué)輯刊》1996年第1期;潘竟虎、潘發(fā)俊: 《漢代以后玉門關(guān)位置及絲路古道變遷考》,《普洱學(xué)院學(xué)報》2013年第5期);李正宇、李并成認(rèn)為在東漢永平年間(李正宇: 《新玉門關(guān)考》,《敦煌研究》1997年第3期;李并成: 《玉門關(guān)歷史變遷考》,《石河子大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版)》2015年第3期)。,東移后的位置,主要有以下幾種觀點(diǎn)。

(1) 雙塔堡說,即認(rèn)為唐玉門關(guān)在今瓜州縣東約百里處的雙塔堡。這一觀點(diǎn)由來已久,清末陶保廉在途經(jīng)雙塔堡附近時便指出“唐時玉門關(guān)遷此”(2)〔清〕 陶保廉著,劉滿點(diǎn)校: 《辛卯侍行記》,甘肅人民出版社2000年版,第341頁。。其后,閻文儒在《河西考古雜記》一文中亦指出唐玉門關(guān)位于雙塔堡。(3)閻文儒: 《河西考古雜記》,《文物參考資料》1953年第12期。之后學(xué)者多采此說。(4)孫修身: 《唐代瓜州晉昌郡郡治及其有關(guān)問題考》,《敦煌研究》1986年第3期;劉興義: 《漢晉表是縣和唐鎖陽城探原》,《敦煌學(xué)輯刊》2001年第2期。近年來,李并成先后發(fā)表《唐玉門關(guān)究竟在哪里》(5)李并成: 《唐玉門關(guān)究竟在哪里》,《西北師大學(xué)報(社會科學(xué)版)》2001年第4期。和《新玉門關(guān)位置再考》(6)李并成: 《新玉門關(guān)位置再考》,《敦煌研究》2008年第4期。等文章,進(jìn)一步論證唐玉門關(guān)在今天的雙塔堡。由于此觀點(diǎn)論證者較多且由來已久,因此得到不少學(xué)者的認(rèn)同。

(2) 馬圈城址說,即認(rèn)為唐玉門關(guān)在鎖陽城西北12千米處的馬圈小城。持這一觀點(diǎn)的學(xué)者主要為李正宇,他先后發(fā)表《新玉門關(guān)考》(7)李正宇: 《新玉門關(guān)考》,《敦煌研究》1997年第3期。和《雙塔堡決非唐玉門關(guān)》(8)李正宇: 《雙塔堡決非唐玉門關(guān)》,《敦煌研究》2010年第4期。兩篇文章。他認(rèn)為《大慈恩寺三藏法師傳》所記載的玉門關(guān)在瓜州城北“五十余里”只是約數(shù),并不精確;又指出開元十五年(727)吐蕃攻陷瓜州城后,城址由今鎖陽城遷至今馬圈大城。他以馬圈大、小城相隔極近,與《元和郡縣圖志》所記“玉門關(guān),在縣東二十步”相符合,來解釋《元和郡縣圖志》和《大慈恩寺三藏法師傳》對玉門關(guān)位置記載的矛盾之處。

(3) 六工古城說,即認(rèn)為唐玉門關(guān)在今瓜州縣城西南19千米處的六工古城。此觀點(diǎn)由王乃昂提出,認(rèn)為玉門關(guān)應(yīng)在常樂縣(即六工破城)東“二十步”(9)王乃昂: 《唐玉門關(guān)地望新探——基于歷史文獻(xiàn)與考古遺存互證》,《中國邊疆史地研究》2020年第1期。。

以上幾種觀點(diǎn)各有所據(jù)自成一家之言,孰正孰誤,仍需從最初的資料入手。

二、 唐代文獻(xiàn)中的玉門關(guān)

目前所見,明確記載玉門關(guān)位置的唐代史料有兩則: 一是《元和郡縣圖志》(以下簡稱“《元和志》”)“晉昌縣”條下記“玉門關(guān),在縣東二十步”(10)〔唐〕 李吉甫: 《元和郡縣圖志》卷四〇《隴右道下》,中華書局1983年版,第1028頁。;二是《大慈恩寺三藏法師傳》(以下簡稱“《法師傳》”)記,從瓜州城“北行五十余里有瓠河,下廣上狹,洄波甚急,深不可渡。上置玉門關(guān),路必由之,即西境之襟喉也”(11)〔唐〕 慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方點(diǎn)校: 《大慈恩寺三藏法師傳》,中華書局1983年版,第12頁。。唐瓜州治晉昌縣,兩者同為一城,學(xué)界普遍認(rèn)為即今瓜州縣鎖陽城遺址。(12)持此觀點(diǎn)者有向達(dá)(《兩關(guān)雜考》,《唐代長安與西域文明》,湖南教育出版社2010年版,第337—354頁)、閻文儒(《河西考古雜記》,《文物參考資料》1953年第12期)、陸慶夫(《鎖陽城雜考》,《社會科學(xué)》1982年第4期)、李并成(《唐代瓜州(晉昌郡)治所及其有關(guān)城址的調(diào)查與考證——與孫修身先生商榷》,《敦煌研究》1990年第3期)、王北辰(《河西明海子古城考——“絲綢道路”沿線地理變遷研究之一》,《西北師大學(xué)報(社會科學(xué)版)》1990年第4期)、楊富學(xué)(《瓜州塔考辨》,《敦煌研究》2017年第7期)。本來確定了瓜州城的位置,便可順勢得出玉門關(guān)的位置所在,但由于兩書對玉門關(guān)位置的記載相互矛盾,遂使問題變得復(fù)雜起來。

據(jù)統(tǒng)計(jì),《新唐書·地理志》共記載關(guān)隘151處(13)安介生: 《略論先秦至唐代關(guān)塞格局構(gòu)建的時空進(jìn)程》,《歷史地理》第22輯,上海人民出版社2007年版,第145—163頁。,其多設(shè)于山谷峽口、河流渡口等地形險要和交通要沖之地,通常不會緊鄰城市。偶有近者如蘭州金城關(guān)、江油縣涪水關(guān)、荔浦縣荔平關(guān)等也都距城數(shù)里,且專為控制附近渡口而設(shè)。更近者如興元府西縣百牢關(guān),“在縣西南三十步”(14)〔唐〕 李吉甫: 《元和郡縣圖志》卷二二《山南道三》,第560頁。,也與地理形勢密切相關(guān)。此處為咸河(古浕水,亦稱“白馬河”)與漢江交匯處,“傍臨白馬河,東自梁洋,北自武興,西入金牛、三泉,皆涉北河以濟(jì)。河之西南,壁山相對,六十里不斷……雖不甚險,而為入川之隘口”(15)〔唐〕 杜甫撰,〔宋〕 王洙、趙次公等注: 《分門集注杜工部詩》卷四《夔州歌十絕句》,《續(xù)修四庫全書》子部第1306冊,上海古籍出版社2002年版,第327頁。,既是峽口又是渡口,乃要沖之地。而如《元和志》所載,玉門關(guān)距瓜州城僅二十步之遙,此處既非險要地勢,亦非河流渡口,并不符合當(dāng)時人設(shè)關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。這也與天寶年間岑參所看到的“玉門關(guān)城迥且孤”這一景象相去甚遠(yuǎn),如果玉門關(guān)真的與瓜州城相鄰,無論如何也不會“迥且孤”。更重要的是,今天鎖陽城遺址以東并未發(fā)現(xiàn)關(guān)城遺址。況且《元和志》完成于元和八年(813),此時唐朝喪失隴右地已有半個世紀(jì)之久,因此這一記載的準(zhǔn)確性遭到不少學(xué)者質(zhì)疑,向達(dá)便懷疑“通行本《元和志》或有訛誤”(16)向達(dá): 《兩關(guān)雜考: 瓜沙談往之二》,敦煌市博物館編: 《敦煌漢代玉門關(guān)》,甘肅人民美術(shù)出版社2001年版,第72頁。。相較之下,《法師傳》的記載更為合理。此書由玄奘弟子慧立、彥悰編撰,此二人與玄奘相處十?dāng)?shù)年之久,對于玄奘西行之事自然較為了解。通讀《法師傳》,可知玄奘自瓜州至伊吾國一段甚為艱難,幾經(jīng)生死,故其印象極為深刻,凡地點(diǎn)、人名及內(nèi)心活動等諸多細(xì)節(jié)盡皆記錄,因此其對于玉門關(guān)的方位記載更為可信。而且這段記錄是現(xiàn)存唯一時人目睹唐玉門關(guān)且留下具體路線、方位的記錄,最為權(quán)威。以往學(xué)者在探討唐玉門關(guān)位置時多旁征博引各種間接、后出的史料,遂至眾說紛紜,互相矛盾,自然不可能有定論。要想弄清這一問題,應(yīng)運(yùn)用“奧卡姆剃刀”式的思維,刪去一切冗余無用的信息,回歸最權(quán)威可信的《法師傳》,在此基礎(chǔ)上結(jié)合實(shí)地考察方能得出正確結(jié)論。

本文先從路線與地理位置上排除上述三種學(xué)術(shù)界常見的唐玉門關(guān)位置的說法。前述“馬圈城址說”與“六工古城說”均認(rèn)為玉門關(guān)在瓜州通往常樂縣的大道上。若玉門關(guān)在馬圈城,則過關(guān)后仍需轉(zhuǎn)向西北,經(jīng)由常樂縣再向北渡過疏勒河,方能前往伊吾國。但《法師傳》描述玉門關(guān)外僅有五座烽燧,“各相去百里,中無水草”(17)〔唐〕 慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方點(diǎn)校: 《大慈恩寺三藏法師傳》,第12頁。,并未提及常樂縣和任何河流。若玉門關(guān)在六工城,那么它與瓜州(鎖陽城)相隔近70千米,玄奘“與少胡夜發(fā),三更許到河,遙見玉門關(guān)”(18)〔唐〕 慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方點(diǎn)校: 《大慈恩寺三藏法師傳》,第14頁。,牽著兩匹馱運(yùn)行李的馬(且其中一匹為瘦弱老馬),在黑夜中僅四五個小時便行進(jìn)70千米,其速度令人難以相信;而如果玉門關(guān)在馬圈城,僅12千米平原路需要走四五個小時也不可信。雖然玄奘并沒有現(xiàn)代精準(zhǔn)里程記錄設(shè)備,但他無論如何也不可能分辨不出“五十余里”與70千米、12千米間的巨大差別,因此六工城、馬圈城都不可能是玄奘經(jīng)過的玉門關(guān)。

此外《法師傳》記載,玄奘于瓜州時令護(hù)送而來的小僧道整先行去往敦煌。瓜州至敦煌需經(jīng)由常樂縣(19)唐代瓜、沙二州間的驛道走向較為明確,相關(guān)研究見嚴(yán)耕望《長安西通安西驛道下: 涼州西通安西驛道》(《唐代交通圖考》第2卷,《歷史語言研究所專刊之八十三》,1985年版,第421—495頁);楊希義、唐莉蕓《唐代絲綢之路東段長安至敦煌間的館驛》(《敦煌研究》1994年第4期);李并成《唐代瓜、沙二州間驛站考》(《歷史地理》第13輯,上海人民出版社1996年版,第93—101頁)。,若玉門關(guān)果真位于瓜州、常樂間的大道上,他們?yōu)楹尾唤Y(jié)伴而行呢?可知玄奘所行與道整所行原非一路。故“馬圈城”“六工古城”二說,大可棄之不論。

按《法師傳》,玉門關(guān)位于瓜州城北五十余里處的瓠河邊,或以為瓠河即今天的蘆草溝,又或布隆吉鄉(xiāng)境內(nèi)的葫蘆河(又名“東大河”),再或鎖陽城北某條干涸的河道。然而玄奘渡過瓠河后,經(jīng)過關(guān)外五烽和莫賀延磧就再未提及渡過其他河流,尤其是最大且位置最北的疏勒河,因此瓠河必為疏勒河無疑,因?yàn)檫^了疏勒河即為戈壁灘。疏勒河正在鎖陽城以北,當(dāng)年漫流的河谷距鎖陽城北恰好約30千米——雖然比《法師傳》記錄的多了幾千米,但在當(dāng)時的技術(shù)條件下,這樣的誤差在合理范圍內(nèi)。(20)唐里長度,尚無定論。唐里有大小之制,聞人軍考證唐大里約為今531米,唐小里約為今442米,認(rèn)為道里記載多用小里(《中國古代里畝制度概述》,《杭州大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版)》1989年第3期);而周連寬則考證玄奘所用唐里為今391米(《〈大唐西域記〉史地研究叢稿》,中華書局1984年版,第101—102頁);李正宇則認(rèn)為唐代道里多用大制,考證為今559.8米(《新玉門關(guān)考》,《敦煌研究》1997年第3期);李并成認(rèn)為唐里約為今540—560米(《唐玉門關(guān)究竟在哪里》,《西北師大學(xué)報(社會科學(xué)版)》2001年第4期)。本文擬取其平均值,暫以今日里制計(jì)算。

那么,雙塔堡是否可能為唐玉門關(guān)所在地呢?若雙塔堡為玉門關(guān),則玄奘由瓜州(鎖陽城)去往西北的伊吾須先向東北行繞過截山子,在玉門關(guān)以東10里渡過疏勒河后,再折向西北進(jìn)入莫賀延磧。玄奘是偷渡,卻繞行了如此多的里程,殊不合理。瓜州向北雖有截山子阻隔,卻有寬闊的谷道貫通南北,頗易通行。經(jīng)由此路不僅道路便捷,且可避開玉門關(guān),玄奘何必冒著危險繞行遠(yuǎn)路呢?若玄奘不知此捷徑,那么他所詢問的瓜州本地人豈有不知之理?與他同行的胡人石槃陀及臨行前贈送老馬、且往返西域三十余次的老者又豈有不知之理?況詢問之人曾明確答復(fù)“上置玉門關(guān),路必由之,即西境之襟喉也”(21)〔唐〕 慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方點(diǎn)校: 《大慈恩寺三藏法師傳》,第12—13頁。。若玉門關(guān)果真在雙塔堡,那么由瓜州向北經(jīng)山谷至疏勒河便能繞過玉門關(guān),路分明“不必由之”,豈非互相矛盾?最關(guān)鍵的,由鎖陽城至雙塔堡的步行距離長達(dá)43千米,玄奘沒有可能在短短的四五小時內(nèi)到達(dá),也完全不符合“北行五十余里有瓠河……上置玉門關(guān)”(22)〔唐〕 慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方點(diǎn)校: 《大慈恩寺三藏法師傳》,第12頁。的記錄。總之,唐玉門關(guān)在馬圈城的假說距離太短,在六工古城或在雙塔堡的假說距離則太長,它們的方向也不吻合,因此都不符合玄奘的記錄,馬圈城與六工古城都不可能是唐玉門關(guān)。

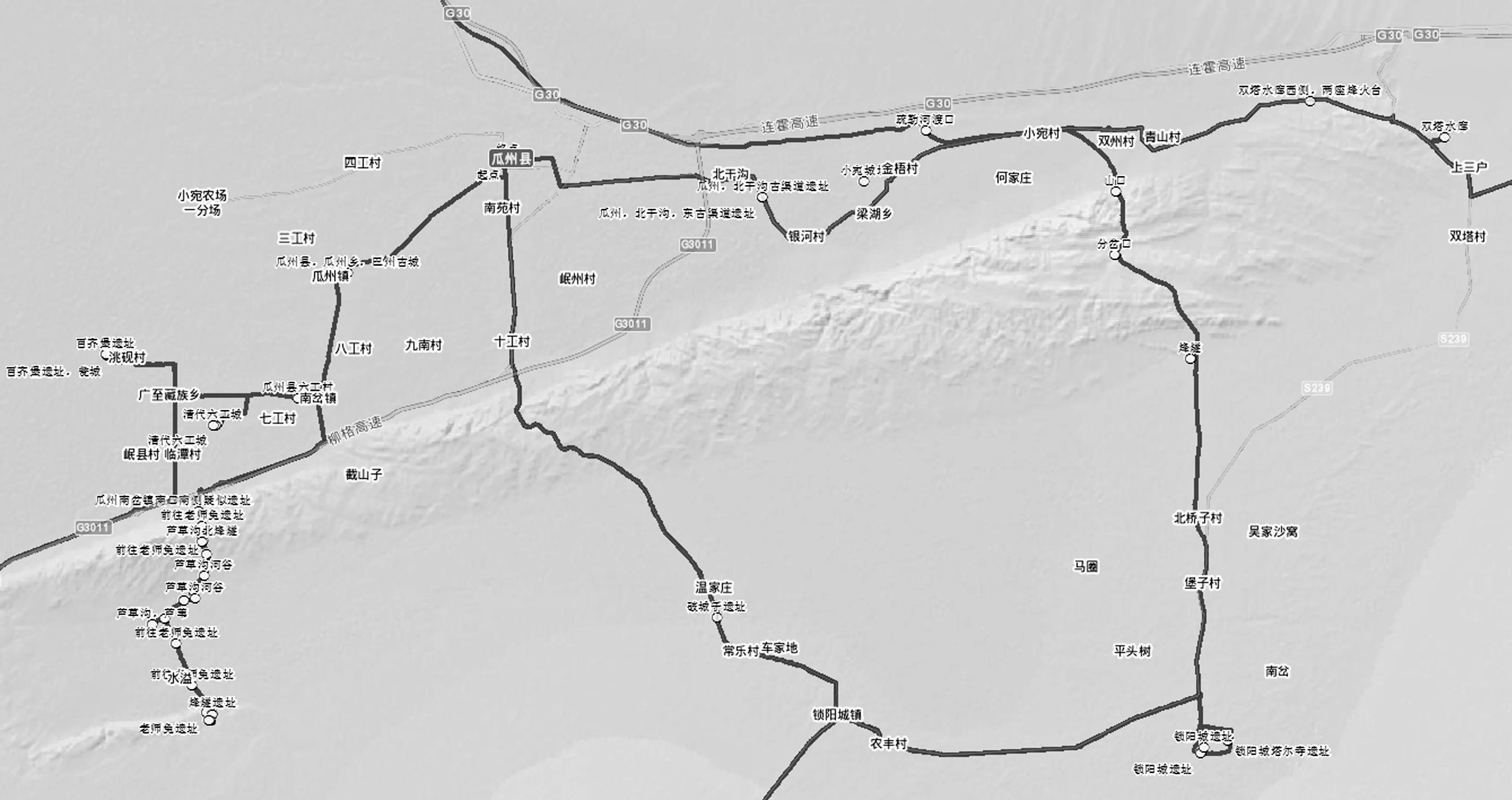

綜上可進(jìn)行如下推測,唐初以瓜州城為中心存在三條大道(圖1),一條向東通往酒泉、涼州;一條向西通往常樂、敦煌;一條向北經(jīng)截山谷道出玉門關(guān),通往伊吾國。而玄奘所走的正是向北的這條路。按照這樣的思路,唐玉門關(guān)應(yīng)當(dāng)在截山子以北,距離北側(cè)山谷口不甚遠(yuǎn)的地方。

圖1 唐瓜州城周邊路線示意資料來源: Google Earth。

根據(jù)《法師傳》記載的關(guān)鍵距離信息,在地圖上做一分析,也能估測出玉門關(guān)的位置。《法師傳》把整個偷渡的過程寫得很清楚,說他找了一個少年胡人石盤陀做向?qū)В旌跁r出發(fā),經(jīng)過四五個小時,于三更時分來到河邊,這個速度與瓜州到瓠河50余里的距離正相吻合。

玄奘寫“遙見玉門關(guān)”,很準(zhǔn)確地描述了他的所見。古稱瓠河的疏勒河從東向西流,玄奘是從離玉門關(guān)東邊10里的瓠蘆河上游偷渡的,夜里能看到玉門關(guān)上的燈火。他記錄渡河后又走了80多里,見到“關(guān)外西北”的第一座烽燧。(23)〔唐〕 慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方點(diǎn)校: 《大慈恩寺三藏法師傳》,第15頁。第一烽的位置尚有爭議,但不少學(xué)者認(rèn)為即今白墩子烽燧遺址,持此觀點(diǎn)者有斯坦因(《玄奘沙州伊吾間之行程》,列維等著,馮承鈞等譯: 《西洋漢學(xué)家佛學(xué)論集》,《新編世界佛學(xué)名著譯叢》第58冊,中國書店2010年版,第209—222頁),鄭炳林、曹紅(《唐玄奘西行路線與瓜州伊吾道有關(guān)問題考察》,《敦煌學(xué)輯刊》2010年第3期),孫連寬(《大唐西域記史地研究叢稿》,第15頁)等,筆者亦贊成此說。該遺址位于今瓜州城北42千米處的公路旁,為唐代瓜州通往伊吾的官方驛路所經(jīng)。這里擁有方圓幾十千米內(nèi)的唯一水源,玄奘當(dāng)年應(yīng)當(dāng)就是在此取水而被邊防軍擒獲。需要說明的是,玄奘經(jīng)過的第一烽是位于唐瓜州城至伊吾即玉門關(guān)北的路線上,并非詩人岺參由唐玉門關(guān)西去敦煌經(jīng)過的“苜蓿烽”,而且也無法確定“苜蓿烽”是玉門關(guān)西的第一烽,因此“苜蓿烽”與本文無關(guān)。瓜州至玉門關(guān)50余里,玄奘渡河處距離玉門關(guān)10里,渡河處距第一烽80余里,這三個約束條件非常清楚明確,在地圖上用圓規(guī)畫三個圓(圖2),同時滿足這三個條件的三圓交匯處附近就是玉門關(guān)所在地。

圖2 玄奘出關(guān)路線推測示意(根據(jù)玄奘記錄判斷玉門關(guān)所在,灰色路線是推測的玄奘路線,黑色是戈壁挑戰(zhàn)賽重走玄奘路的路線)資料來源: Google Earth。

首先,以瓜州為中心畫一個半徑60里的圓,可及疏勒河南岸。其次,以第一烽白墩子為中心畫一個半徑80多里的圓,兩圓正好相切,這個地方就是玄奘渡河的地點(diǎn)。再次,以切點(diǎn)為中心畫一個半徑10里的小圓,那么小圓與疏勒河西面相切處就是玉門關(guān)。圖中灰色的路線即玄奘偷渡路線。這個推斷從邏輯上成立,但畢竟只是在地圖上作業(yè),如果到現(xiàn)場沒有發(fā)現(xiàn)遺址,或者發(fā)現(xiàn)兩座或以上的遺址,仍然無法證明玉門關(guān)的位置。(24)本文完成后,筆者發(fā)現(xiàn)1943年勞榦根據(jù)斯坦因的考察地圖推測“(鎖陽城)正北有一城基名破城子,或是玉門舊關(guān)”,但并非定論,缺乏詳細(xì)的證明,且無實(shí)地考察。參見勞榦: 《兩關(guān)遺址考》,《歷史語言研究所集刊》第11本,1943年版,第287—296頁。

三、 小宛城為唐玉門關(guān)所在地

2019年4月24日,筆者從今瓜州縣城向東,順著疏勒河南岸綠洲的鄉(xiāng)村道路走,到“三圓交匯處”去找古代城址,此處恰好“有且只有”一座漢唐古城遺址——小宛城址,位于北緯40°30′33.62″,東經(jīng)95°59′42.88″。

在進(jìn)一步論證之前,有必要進(jìn)行一番辨別。在2011年出版的《中國文物地圖集·甘肅分冊》(以下簡稱“《地圖集》”)中,瓜州縣梁湖鄉(xiāng)小宛一帶存在兩座漢唐古城址,分別為“小宛何家莊城址”和“小宛破城子城址”。但經(jīng)筆者實(shí)地調(diào)查和分析發(fā)現(xiàn),這兩座城址實(shí)為一處。依據(jù)有五點(diǎn):

(1) 兩座城址保存現(xiàn)狀、形制與規(guī)模完全一致。《地圖集》“小宛破城子城址”條記:

城平面略呈正方形,南北長182米、東西寬179.2米。墻體夯筑,基寬10米,頂寬4.5米、殘高3.5米,夯層平整,厚0.09—0.11米,夯層之間有橫向排列的圓木。南、西、北三面有角墩,東、西、北三面正中有馬面。南墻正中有門,外有甕城,由于破壞嚴(yán)重,現(xiàn)形狀結(jié)構(gòu)不明。(25)國家文物局主編: 《中國文物地圖集·甘肅分冊》下冊,測繪出版社2011年版,第296頁。

“小宛何家莊城址”條記:

平面略呈長方形,南北長182米、東西寬178.6米。城墻砂土夯筑,基寬10米、頂寬4.5米、高3.5米,夯層厚約0.12米。有馬面、角墩各4個。門南開,有甕城。(26)國家文物局主編: 《中國文物地圖集·甘肅分冊》下冊,第302頁。

從規(guī)模看,這兩座城址完全一致,均為邊長約180米的正方形城址。從形制上看,兩城均有角墩和馬面。從保存狀況看,兩座城址城墻的上下寬度和高度也完全一致。在相隔僅幾千米的地區(qū)內(nèi)出現(xiàn)如此相似的兩座城址,可能性似乎不高。

(2) 衛(wèi)星地圖中只存在一座城址。利用谷歌衛(wèi)星地圖在該區(qū)域內(nèi)進(jìn)行檢索,僅發(fā)現(xiàn)一處城址。該城位于瓜州縣梁湖鄉(xiāng)政府西北約1.7千米處的農(nóng)田中,在漢長城線以南約800米處。從《地圖集》上看,“小宛破城子城址”位于長城以南,“小宛何家莊城址”位于長城以北,此城應(yīng)為前者。但在該城址以北地區(qū)反復(fù)檢索,并未發(fā)現(xiàn)其他城址。

(3) 瓜州縣文物保護(hù)單位名錄中小宛地區(qū)僅見一處城址。2018年瓜州縣政府公布最新的《瓜州縣不可移動文物安全管理直接責(zé)任單位劃分表》(27)《瓜州縣不可移動文物安全管理直接責(zé)任單位劃分表》,[2020-08-08]http://www.guazhou.gov.cn/ContentIndex.aspx?id=85089&。,文件中僅見一處漢代“小宛破城子”遺址。

(4) 其他相關(guān)論著中僅提及一處城址。1992年4月—1995年11月,甘肅省文化廳文物處、省文物考古研究所和敦煌研究院的工作人員對疏勒河流域古遺址進(jìn)行了全面的考察,在此基礎(chǔ)上于2001年出版《疏勒河流域漢代長城考察報告》一書,書中明確指出“小宛地區(qū)有一處古代城址”,并將該城址編號為140號城遺址。(28)甘肅省文物局編: 《疏勒河流域漢代長城考察報告》,文物出版社2001年版,第67頁。近年來,其他學(xué)者的相關(guān)著述中均僅提及“小宛破城子”一處城址,而不見另一處城址。

(5) 筆者在實(shí)地放飛無人機(jī)搜索以及在地面搜索,也僅發(fā)現(xiàn)這一處城址。

綜上所述,《文物地圖集》中所記錄的“小宛何家莊城址”和“小宛破城子城址”實(shí)為一處,這也再次證明現(xiàn)代“權(quán)威”地圖和文字記錄同樣未必可靠,尚需實(shí)地考察驗(yàn)證。所以,若前文對唐玉門關(guān)位置的推測正確,那么很可能小宛城址就是唐玉門關(guān)遺址。

小宛城位于瓜州縣城東17千米,鎖陽城北30千米處,北距疏勒河的現(xiàn)已大大萎縮的河道1.5千米。小宛城不僅和《法師傳》所記載的玉門關(guān)位置相近,也和唐詩中所描繪的玉門關(guān)景象相吻合。唐開元、天寶年間的邊塞詩人王昌齡曾經(jīng)實(shí)地到過玉門關(guān)(29)參見李厚培: 《王昌齡兩次出塞路線考》,《青海社會科學(xué)》1992年第5期;李云逸: 《王昌齡詩注·前言》,上海古籍出版社1984年版。,他的《從軍行·其七》寫道:“玉門山嶂幾千重,山北山南總是烽。人依遠(yuǎn)戍須看火,馬踏深山不見蹤”(30)〔唐〕 王昌齡著,李云逸注: 《王昌齡詩注》,第129頁。,這里的“玉門”指的就是玉門關(guān)。“嶂”字《增韻》解釋為“山峰如屏嶂也”(31)《康熙字典》,華齡出版社1998年版,第318頁。,橫亙東西的截山子恰似一道天然屏障。山南山北還保存著眾多古代烽燧遺址,山中的谷道則是南北往來的重要通道。小宛城一帶的地理環(huán)境,與詩中所描繪的玉門關(guān)景象如出一轍。

疏勒河以南的小宛農(nóng)場一帶得益于河水灌溉,自古便是屯墾區(qū)。據(jù)考證,截山子以南、昌馬河(疏勒河上游)沖積扇北緣一帶,在唐代是一片由分散的小湖泊和沼澤性積水草甸組成的湖沼地帶,即冥澤所在(32)李并成: 《漢唐冥水(籍端水)冥澤及其變遷考》,《敦煌研究》2001年第2期。,“豐水草,宜畜牧”(33)〔唐〕 李吉甫: 《元和郡縣圖志》卷四〇《隴右道下》,第1028頁。,良田城池散布,行旅不絕。而小宛城向北過疏勒河后則環(huán)境大變,沙磧廣布,人煙稀少,就進(jìn)入八百里莫賀延磧。正是這種地理環(huán)境上的巨大差異,給過往人士造成感官上的強(qiáng)烈沖擊,由此發(fā)出“玉關(guān)西望堪腸斷”“春風(fēng)不度玉門關(guān)”這樣的感慨。相較之下,馬圈城北、六工城北則都是水草農(nóng)牧地帶,不存在這樣地理環(huán)境上的明顯差異。

小宛城的交通地位可以為論斷其為玉門關(guān)所在地提供佐證。由小宛城出發(fā)向北過疏勒河經(jīng)莫賀延磧道(又稱“第五道”)可通往伊吾;向西可通往常樂、敦煌;向南經(jīng)截山谷道通往瓜州;向東沿疏勒河南岸,經(jīng)雙塔堡可一直通往肅州。可見,該城恰好位于十字路口處,在此設(shè)關(guān)足以控扼四方。

小宛城保存得較為完整,除城的東南角被水沖毀外,其余3個拐角、3米多高的城墻,以及馬面、角臺、城門皆尚存,大小接近200米×200米。城內(nèi)現(xiàn)廣植苜蓿。斯坦因當(dāng)年也試圖復(fù)原玄奘偷渡路線,但因?yàn)樗`將清雍正年間修筑的“新瓜州城”(位于今天瓜州縣城西南12千米的瓜州鎮(zhèn))當(dāng)成了唐瓜州城,因此無法準(zhǔn)確復(fù)原玄奘偷渡路線;在他的考察地圖上,小宛城被他標(biāo)為“破城子”(Po-cheng-tzu)(34)Stein, Aurel, Serindia: Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China: Carried Out and Described Under the Orders of H. M. Indian Government (vol.5), Oxford: Clarendon Press, 1921, Sheet No.81, 83.,但因?yàn)樗麖?fù)原玄奘路線錯誤,因此他無論如何也沒想到“破城子”就是唐代玉門關(guān),只得承認(rèn)無法確定玉門關(guān)的位置(35)Stein, Aurel, Serindia: Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China: Carried Out and Described Under the Orders of H.M. Indian Government (vol.3), pp.1098-1099.。

從小宛城順著疏勒河再向東走10里,水最淺,河面最窄,最好走,此即玄奘偷渡的渡口,也是現(xiàn)在人們經(jīng)常使用的渡河處。2020年6月,筆者從此徒涉成功。疏勒河南岸是一座連一座的烽燧,北邊則是今天高速公路所經(jīng)。

如上文所述,玄奘從瓜州(鎖陽城)到玉門關(guān)(小宛城)當(dāng)經(jīng)由截山子谷道。在20世紀(jì)50年代蘇聯(lián)所繪制的軍事地圖上,標(biāo)繪有3條這樣的南北向谷道。軍事地圖要把所有可通行的路線都繪制出來,玄奘所走究竟為哪一條尚需驗(yàn)證。2019年4月24日,筆者駕車從小宛城向南去鎖陽城,沿途考察截山子谷道(圖3)。這些路都還在,且平坦易行,山北還有一個金礦,采礦的車走的是其中最便捷也最好走的一條路。玄奘當(dāng)晚應(yīng)當(dāng)就是順著這條路,由鎖陽城一直向北,走到玉門關(guān)上游十里許的疏勒河邊渡口。這樣平緩開闊的約30千米長的山谷道路,從天黑到午夜,以正常速度是可以走完的。

圖3 唐代瓜州(鎖陽城遺址)北上玉門關(guān)的道路實(shí)測GPS軌跡(最東的南北向)資料來源: 侯楊方“絲綢之路地理信息系統(tǒng)”(http://silkroad.fudan.edu.cn),底圖為天地圖。

此即唐代瓜州去玉門關(guān)的路,其他路都不符合,但是從來沒有人提及此路。古代邊疆地區(qū)重要的驛路一般都會有守護(hù)的烽燧,筆者駕車由北向南剛開出山谷口,就在右邊(西側(cè))山坡頂上發(fā)現(xiàn)一座烽燧,它沒有被《中國文物地圖集·甘肅分冊》所記錄。出山以后就能看見鎖陽城北河道縱橫的濕地、草原、綠洲,遠(yuǎn)處是祁連山。唐瓜州城就在截山子與祁連山之間,當(dāng)時是人口聚集區(qū)。

四、 余 論

關(guān)于漢唐玉門關(guān)位置的研究成果十分豐碩,但唐玉門關(guān)確址長期沒有定論。本文試從文獻(xiàn)資料特別是記錄了玄奘完整西行取經(jīng)過程的《大慈恩寺三藏法師傳》中獲得線索,結(jié)合蘇聯(lián)軍事地圖所示路線,以實(shí)地考察進(jìn)行驗(yàn)證,確定了瓜州小宛城遺址很可能就是唐代的玉門關(guān),當(dāng)然這一結(jié)論還有待于考古發(fā)掘做最終的證明。

研究歷史地理問題,需要實(shí)地考察進(jìn)行最終的確認(rèn),僅停留于純粹的紙面推導(dǎo)與論證,往往會陷入無休無止的猜測與爭論。不進(jìn)行實(shí)地考察,也會失去歷史地理學(xué)科的特色。文字記錄僅僅只是線索,而不是直接證據(jù),更不是事實(shí)與結(jié)論本身,研究結(jié)論應(yīng)建立在地理位置精準(zhǔn)復(fù)原的基礎(chǔ)上,這也是歷史地理學(xué)科與歷史學(xué)科的根本區(qū)別。只有結(jié)合可靠的文獻(xiàn)資料與實(shí)地考察獲得的GPS軌跡與照片等直接證據(jù)進(jìn)行“精準(zhǔn)復(fù)原”,才能得出更為可靠的結(jié)論,唐代玉門關(guān)遺址的確認(rèn)便是一例。《大慈恩寺三藏法師傳》是現(xiàn)存唯一目擊唐玉門關(guān)的記錄,并且經(jīng)過實(shí)地考察證明路線、遺址與記錄完全匹配,這當(dāng)然不可能是出于巧合。因此,其他一切后出的而且與之相矛盾的記錄均不可信,缺乏討論的價值,更不能當(dāng)作證據(jù)。結(jié)論的可靠性與引用史料的多寡并無因果關(guān)系,如果史料本身并不可靠,引用越多也只是增添文字的冗余,人為增加閱讀煩難度。未來筆者還將利用同樣的思路與方法,對漢代玉門關(guān)遺址進(jìn)行確認(rèn)研究。