豫西民居墻體裂縫調查研究

——以施家大院為例

潘宗亞

1 調查環境概況

施家大院位于河南省新密市范村中心大街北側,原為施氏家族的“二進式四合院”,建于1841 年,門樓上曾懸掛“文魁”“監察第”雙匾額。相鄰宅院建于1846 年,一進院現存磚木結構東西廂房10 間、過廳3 間及門樓。二進院東西廂房毀于1942 年,木柱廈檐鎖式正廳于1998 年拆毀。筆者調查測繪時,施家大院東院門樓、倒座已被拆除,一進院過廳與東、西廂房仍有保存,但改建痕跡嚴重。西院僅剩一進院西廂房、門樓與倒座,東廂房為后建紅磚房,過廳已被拆除。

2 研究調查理論與方法

2.1 建筑裂縫病理學理論與研究調查

《建筑病理學》是研究建筑病害發生、發展和轉歸規律的一門科學,其任務是運用科學方法研究建筑物病害的成因、機理、形態、特征、功能及動態變化,并且研究各種病害的鑒別方法,從而闡明建筑病害本質,為根治或避免原生病害,保障建筑物正常使用提供理論基礎。根據其基本原理,可將建筑病害分為損傷、裂縫、腐蝕、凍害、滲漏、老化以及倒塌等類型[1]。本研究根據建筑病害作用機理,將建筑病害問題調查項目分為裂縫位置與分布特征、裂縫方向與形狀、裂縫寬度以及裂縫長度。

2.2 建筑裂縫病理問題調查方法

建筑病理問題的研究方法為現場作業的田野調查,可歸納為初步診斷的目視觀察以及后續詳細判斷的儀器測量[2]。

2.3 初步調查方法

本研究在開始具體的建筑裂化問題調查作業前期,先進行初步的目視觀察。調查步驟從建筑室外至室內,從建筑臺基逐層檢視至屋頂。通過目視觀察初步判斷建筑材料顯著的建筑病害問題特征,作為后續詳細測量分析裂縫成因作業的基礎。初步調查過程中發現,施家大院現存5 棟建筑的墻體裂縫問題相當普遍,并且局部裂縫已經貫通整個墻面。因此,本研究詳細調查作業的側重點將以墻體裂縫特征調查為主。

3 墻體裂縫特征調查

3.1 定性調查與裂縫病害定性等級評定

建筑墻體裂縫特征調查技術采用定性調查與量化調查兩種方式,其中定性調查主要運用目視觀察進行現場田野調查的初步判斷作業。通過調查建筑墻體裂縫損壞的程度癥狀以及建筑部位的材料差異來評判病害程度,以便于后續裂縫病害的分類與記錄[3]。

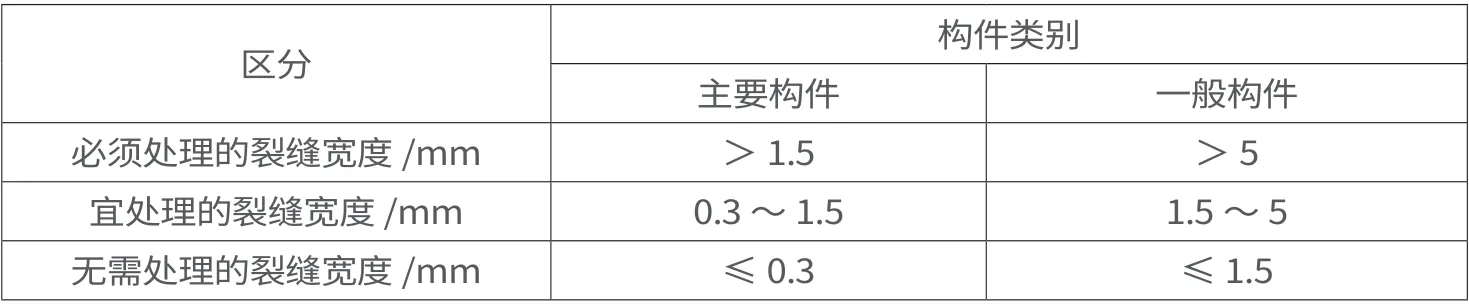

研究中,一般按照裂縫寬度將建筑墻體裂縫病害特征等級分成三級。A 級指必須處理的裂縫寬度;B 級指宜處理的裂縫寬度;C 級指無需處理的裂縫寬度[4]。其中,A 級的病理癥狀為:柱已出現寬度大于1.5 mm 的裂縫,或有斷裂、錯位跡象,應視為不適于繼續承載的裂縫;墻身裂縫嚴重,且最大裂縫寬度已大于5 mm,應視為不適于繼續承載的裂縫。C 級的病理癥狀為:砌體結構中重要構件非受力裂縫等級評定為as 級,界限值小于等于0.3 mm;一般構件非受力裂縫等級評定為bs 級,界限值小于等于1.5 mm。B級的病理癥狀裂縫最大寬度取值在A 級與C 級之間。砌體結構構件裂縫處理的寬度限值如表1 所示。

表1 砌體結構構件裂縫處理的寬度限值

3.2 量化調查與裂縫病害量化等級評定

建筑材料裂縫量化調查的主要對象為材料裂縫的長度、寬度以及深度調查。本研究主要用到的調查工具為游標卡尺,該工具便于攜帶,測量精度高,不僅可以精確測量裂縫寬度,其自帶的深度尺還可以有效量化裂縫深度,非常適合野外田野調查工作。經過初步測量施家大院建筑現存裂縫,其中絕大多數裂縫的最大寬度已超過5 mm,且多為貫穿墻體裂縫。因此,依據上述建筑墻體裂縫病害特征等級寬度限值標準,將施家大院建筑裂縫等級列為A 級,現存裂縫必須進行有效處理,防止裂縫進一步發展,從而危害建筑整體安全[5]。

3.3 施家大院建筑裂縫病理癥狀

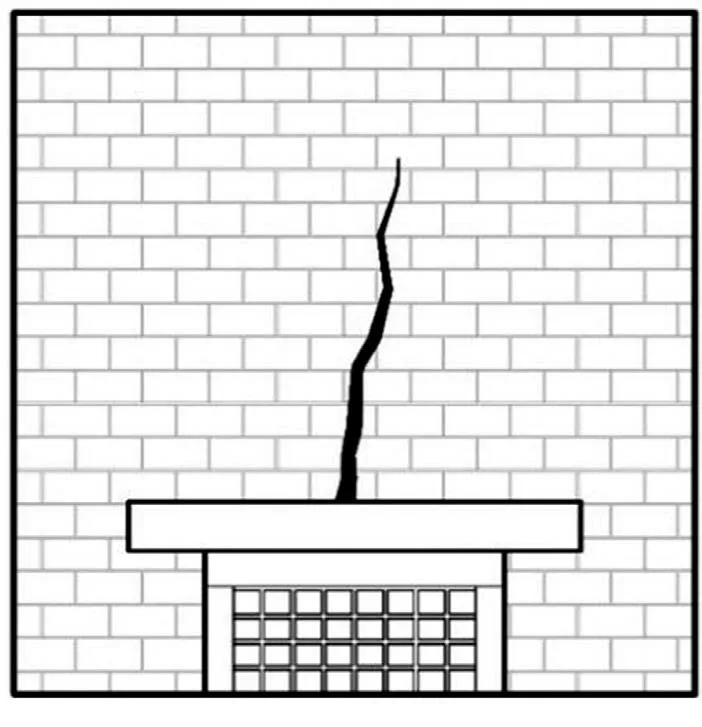

施家大院現存建筑形式均為硬山擱檁,其墻體做法為豫西地區典型的“里生外熟”墻,即墻體下堿為石塊,下堿之上的墻身部分外皮用磚,里皮用土坯砌筑。為進一步加強墻體的連接強度,在外皮磚墻的砌筑過程中,會有規律地將某些部位改為石塊砌筑,既可以作為建筑自然而然的立面裝飾,又能加強墻體的整體性。但是歷時百年,在各種因素作用下,墻體仍不可避免地出現了很多裂縫。從實地勘測結果可知,施家大院建筑墻體裂縫普遍存在,極大地威脅了建筑本身的安全。依據《建筑病理學》中裂縫的形態特征與鑒別方法,按照裂縫的位置、方向、形狀以及分布特征匯總施家大院建筑現存裂縫,可將裂縫總結為梁下八字裂縫、門窗上方八字裂縫、門窗上方豎向裂縫以及墻體豎向裂縫4種形式,如圖1 ~4 所示。

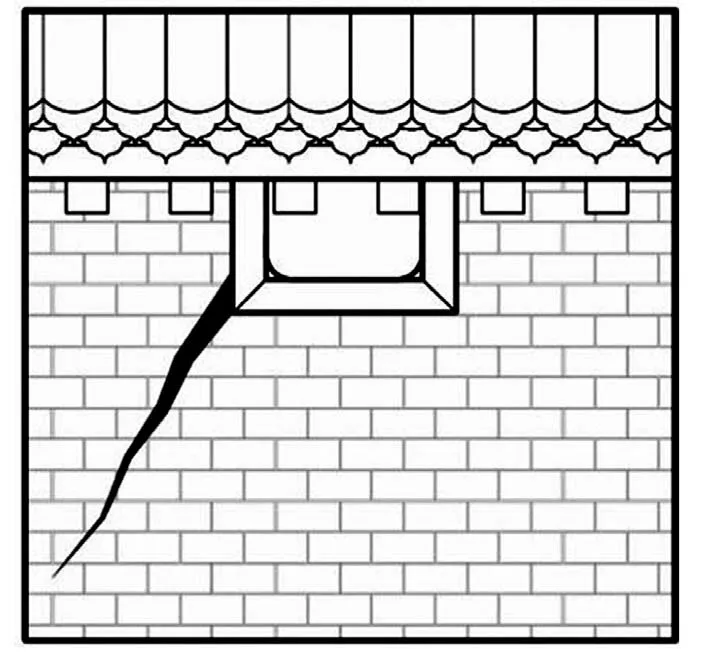

圖1 梁下八字裂縫(來源:作者自繪)

4 建筑裂縫病害問題分析

對于磚木結構建筑的病害原因分析多從2 方面入手:一是判斷建筑材料是否發生腐朽、殘損、形變;二是判斷建筑是否發生不均勻沉降。對于建筑材料的判斷,業內已有十分成熟的方法,本文不再贅述。而對于建筑是否發生不均勻沉降,一直缺乏簡單有效的辨識方法,尤其是當建筑的不均勻沉降幅度較小時。在本次調查研究中,筆者利用激光水平儀在建筑墻面上投射一道水平激光線,以此檢測墻體灰縫是否發生形變,從而判斷建筑是否發生不均勻沉降[6]。

4.1 梁下八字裂縫成因分析

施家大院現存建筑的所有墻體均為雙層墻,即外圍一圈磚墻,內部為土坯墻,這種做法可以降低房屋的建造成本,但同時也降低了建筑材料的強度,結構承載力也隨之下降。該建筑的結構體系為地基→墻體→梁架→檁條→木椽→望磚→灰背→屋面瓦,傳力路徑為屋面荷載→檁條→梁架→墻體。按照常規做法,在梁架的位置應局部加強砌體墻,如設置構造柱[7]。但是,在施家大院現存建筑中并未發現此類做法,梁架均為直接落在普通墻體上,造成墻體局部受力過大,梁下墻體下沉,梁下灰縫呈現“ ︶ ”型,與周圍墻體發生撕裂,從而導致梁下產生自上而下逐步發展的“八”字形裂縫,如圖1 所示。

4.2 門窗洞口上方八字裂縫成因分析

施家大院現存建筑門窗洞口上方八字裂縫均存在墻體間的錯位。筆者判斷其成因為門窗洞口墻體強度較低,隨著建筑年限加長,門窗洞口上方木過梁強度降低,不能對上部墻體提供足夠的支撐力,逐步發生偏轉、錯位,從而導致上方墻體錯位,出現裂縫,如圖2 所示。

圖2 門窗上方八字裂縫(來源:作者自繪)

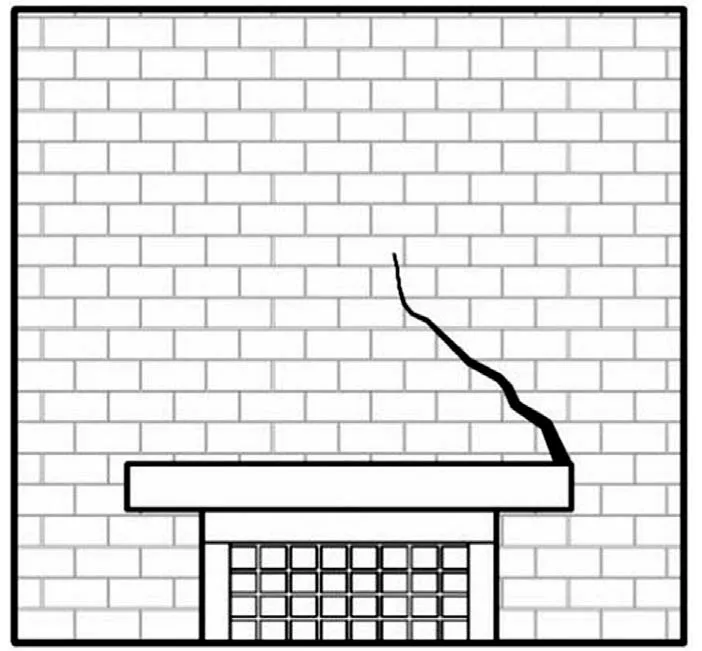

4.3 門窗洞口上方豎向裂縫成因分析

此類裂縫可明顯看出窗上方木過梁已產生明顯形變,中部向下彎曲,呈現“︶”型,導致窗洞上方墻體承載力缺失,產生類似于不均勻沉降的現象[8]。中間墻體向下沉降,由于兩側墻體的拉結作用,使中部墻體發生撕裂,產生下寬上窄、自下而上向上發展的豎向裂縫,如圖3所示。

圖3 門窗上方豎向裂縫(來源:作者自繪)

4.4 墻體豎向裂縫成因分析

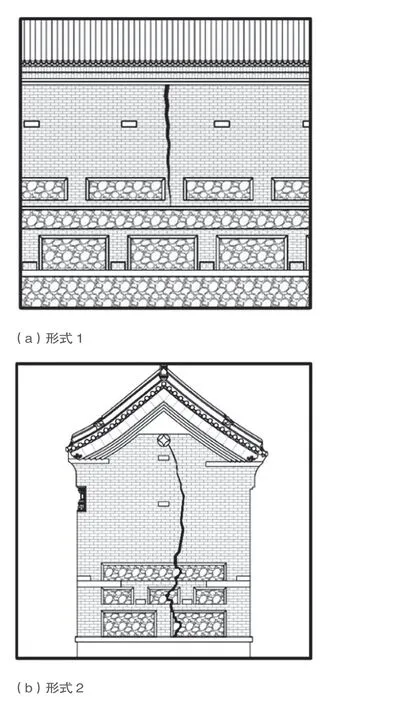

施家大院墻體豎向裂縫大致可以分為兩種,一種位于建筑山墻中部,下寬上窄,自地面開始豎直向上發展;另一種位于建筑長軸立面之上,上寬下窄,自檐口開始豎直向下發展。兩種裂縫雖然分布的位置、形態特征都不相同,但從兩個方向共同印證了建筑地基的沉降情況[9]。

按照《建筑病理學》中的裂縫成因分析,當建筑中部的沉降值大于兩側,中部下沉,兩側墻體由于拉結作用會將中部墻體撕裂,從而在建筑墻體上產生下寬上窄、自地面向上逐步發展的豎向裂縫,如圖4(b)所示;當建筑兩端的沉降值大于中部時,兩端下沉,同樣在拉結作用下自上而下撕裂中部墻體,從而在建筑墻體上產生上寬下窄、自上而下逐步發展的豎向裂縫,如圖4(a)所示。

圖4 墻體豎向裂縫(來源:作者自繪)

從結構方面分析,施家大院建筑結構均為硬山擱檁,建筑兩端山墻在自身荷載較大的情況下,還要承擔來自屋面的荷載。此時,當地基強度相同時,山墻處的沉降值自然要比中部墻體大一些[10]。為了驗證上述說法,筆者在現場用激光水準儀對建筑立面灰縫進行水平程度測試,發現在建筑長軸方向,本該水平的墻體灰縫,卻呈現出“︵”型,中間較高,兩側較低;建筑山墻的灰縫恰恰相反,呈現“ ︶ ”型,中部明顯低于兩側。同一建筑的兩種不同現象,也再次印證了不同墻體的不均勻沉降對于裂縫的影響。

5 結語

通過分析研究調查結果可知,建筑構造不合理、材料老化以及地基不均勻沉降是造成施家大院建筑墻體出現裂縫的主要原因。

建筑構造的不合理源于先輩受制于科學技術發展水平,對于建筑受力情況缺乏科學的評價體系,后人只能在維持傳統建筑真實性、完整性的前提下,對建筑進行適當可行的維修加固。但對于傳統建筑的維修保護不能局限于建筑病害本身,應更多考慮建筑整體環境,探討建筑各類病害之間的相互作用以及建筑與環境之間的相互關系,探尋影響建筑病害產生的根本原因,從而更加有效地維護傳統建筑永續發展。形成建筑裂縫病害的病理原理十分復雜,有待進一步的科學探索,期待未來對于建筑裂縫防治方法的研究能夠開拓出更為有效的路徑。