冠狀動脈CT造影的管腔內衰減梯度在診斷不同類型斑塊所致冠狀動脈狹窄中的應用價值

唐翎,呂敏麗,李艷,張永濤,黃燕濤,劉玉建,2,明志強,鄭春燕,何朝梁,黃文佳,文娟,王哲雋,吳禮萍,馮浩,仲建全(通信作者)

1 四川省自貢市第一人民醫院放射科 (四川自貢 643000);2 四川衛生康復職業學院 (四川自貢 64300)

冠狀動脈CT造影(coronary CT angiography,CCTA)是判斷冠狀動脈是否狹窄的主要方法,具有檢查速度較快、高效且無創等優點,已被廣泛應用于臨床;但常規CCTA檢查并不能徹底且精準地反映具有臨床意義的心肌缺血情況,并可導致經皮冠狀動脈介入手術的過度使用,產生不必要的醫療資源浪費[1-2]。有創血流儲備分數是現階段普遍認可的冠狀動脈功能性缺血診斷的金標準,也是進行供血功能評估及血管造影檢查的金標準,但該檢查具有操作復雜、有創等弊端,限制了其臨床應用[3-4]。近年來,基于常規CCTA數據診斷冠狀動脈功能狹窄成了臨床研究的新熱點,其中,管腔內衰減梯度(transluminal attenuation gradient,TAG)可真實反映冠狀動脈的血流動力學變化,因此備受臨床關注[5]。基于此,本研究探討CCTA的TAG在診斷不同類型斑塊所致冠狀動脈狹窄中的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

前瞻性收集2017年1月至2018年1月四川省自貢市第一人民醫院收治的158例冠心病患者為研究對象,按照是否發生冠狀動脈狹窄分為狹窄組(101例)與非狹窄組(57例)。狹窄組男54例,女47例;年齡52~83歲,平均(67.51±10.16)歲。非狹窄組男20例,女37例;年齡48~81歲,平均(64.52±13.45)歲。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:經臨床及心電圖檢查確診為冠心病。排除標準:植入心臟起搏器;心力衰竭;嚴重心律失常導致運動偽影。

1.2 方法

CCTA檢查:儀器采用GE Revolution 256排螺旋CT(美國),掃描范圍為氣管分叉下方10~15 mm至心臟膈面,重建數據來自同一個心動周期內,設置重建層厚為0.625 mm,迭代重建權重選擇60%,重建矩陣為512×512,管電壓為120 kVp,管電流自動選定(200~650 mA),預設噪聲指數選擇25 HU;采用冠狀動脈追蹤凍結技術或(和)自動門控技術進行掃描,掃描前,經肘靜脈注射非離子型碘對比劑碘海醇[司太立制藥有限公司,國藥準字H20203258,規格:100 ml︰30 g(I)],注射劑量為50 ml,注射速度為5 ml/s,隨后以同等速率注射0.9%氯化鈉注射液30 ml,使用智能化觸發技術開展掃描,感興趣區(region of interest,ROI)設定在降主動脈,當ROI的CT值上升至150 HU,延時5.9 s啟動掃描,主要涉及鈣化積分及動脈造影,均掃描1次。

TAG值與鈣化積分檢測:將CCTA原始圖像傳輸至GE ADW4.6工作站,進行鈣化積分計算及曲面重建等后處理和分析,在曲面重建圖像上確定冠狀動脈三大主支,包括左前降支(left anterior descending,LAD)、左回旋支(left circumflex artery,LCX)、右冠狀動脈(right coronary artery,RCA)的測量區域,在相應的軸位圖像上放置ROI(0.8 mm2)于管腔中央,在曲面重建圖像上以1 cm為間距,從冠狀動脈近端到其管腔橫斷面積小于2.0 mm2為止,逐一測量管腔內ROI的CT值;實際獲得的CT值需要與測量位置距冠狀動脈開口間的長度繪制散點圖,橫坐標為ROI和開口位置之間的實際長度(mm),縱坐標為ROI的CT值(HU);采取回歸方程式(最小二乘法,視為TAG值)計數,TAG值的定義為距冠狀動脈近端每厘米單位長度間隔CT值的變化量(HU);使用鈣化積分序列圖像對患者冠狀動脈鈣化程度進行量化評估并積分。

1.3 評價指標

比較狹窄組與非狹窄組的TAG值以及不同狹窄程度與不同斑塊性質患者的TAG值。根據冠狀動脈斑塊性質可將其分為鈣化、非鈣化及混合斑塊3種類型;在上述基礎上采用目測直徑法對冠狀動脈狹窄程度進行進一步評估,分為5級,即無狹窄、輕度狹窄(管腔狹窄程度為1%~50%)、中度狹窄(管腔狹窄程度為51%~75%)、重度狹窄(管腔狹窄程度為76%~99%)、閉塞(管腔狹窄程度為100%)[6]。

1.4 統計學處理

采用SPSS 20.0統計軟件進行數據分析,計量資料采用正態性檢驗,平均值符合正態分布,中位數不符合正態分布,符合正態分布的多組間比較采用單因素方差分析,不符合正態分布的采用Kruskal-Wallis分析,以Fisher或Pearson檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組TAG值比較

狹窄組冠狀動脈TAG值為(-20.21±12.40)HU/10 mm,低于非狹窄組的(-17.41±11.95)HU/10 mm,差異有統計學意義(F=2.017,P=0.045)。

2.2 兩組LAD、RCA、LCX的TAG值比較

非狹窄組與狹窄組LAD、RCA、LCX的TAG值比較,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組LAD、RCA、LCX的TAG值比較

2.3 不同狹窄程度患者的TAG值比較

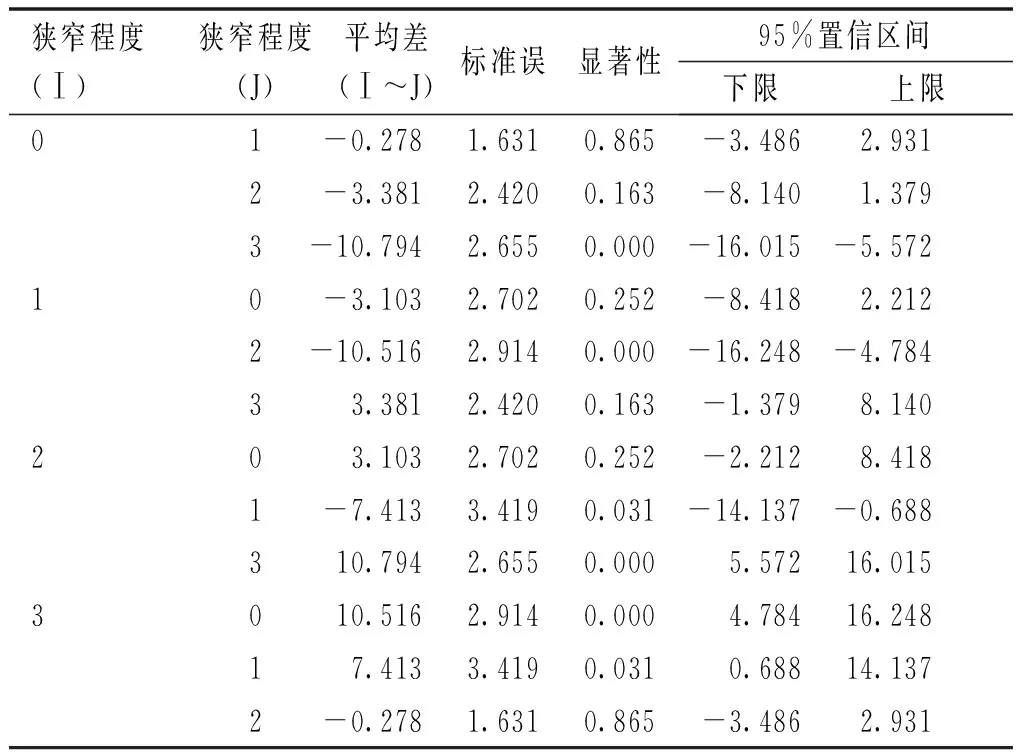

非狹窄組、輕度狹窄組、中度狹窄組、重度狹窄組的TAG值比較,差異有統計學意義(P<0.05);輕度狹窄組、中度狹窄組、重度狹窄組的TAG值比較,差異有統計學意義(P<0.05);輕度狹窄組與中度狹窄組的TAG值比較,差異無統計學意義(P>0.05);輕度狹窄組、中度狹窄組分別與重度狹窄組的TAG值比較,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2~3。

表2 不同狹窄程度患者的TAG值比較

表3 不同狹窄程度患者TAG值的多重比較

2.4 不同斑塊性質所致冠狀動脈輕度狹窄患者的TAG值比較

不同斑塊性質所致冠狀動脈輕度狹窄患者的TAG值比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4不同斑塊性質所致冠狀動脈輕度狹窄患者的TAG值比較

3 討論

目前,臨床研究認為冠狀動脈功能性狹窄可引起心肌血供減少,導致患者發生心肌缺氧[7-8]。因此,對冠狀動脈功能性狹窄患者血流動力學的研究成了冠心病研究的熱點。CCTA一方面可評估冠心病患者冠狀動脈粥樣硬化斑塊導致管腔狹窄的程度,另一方面可通過計算TAG值,初步評估冠狀動脈血流動力學的變化趨勢。

本研究結果顯示,狹窄組冠狀動脈TAG值低于非狹窄組,差異有統計學意義(P<0.05)。由此可見,與正常的冠狀動脈管腔組織相比,狹窄管腔組織的血流動力學均會發生一定程度的變化,血流灌注量呈明顯下降的趨勢;冠狀動脈管腔組織的TAG值變化與管腔狹窄程度密切相關[9]。輕度狹窄組、中度狹窄組、重度狹窄組的TAG值比較,差異有統計學意義(P<0.05),且重度狹窄組最低,輕度狹窄組最高;輕度狹窄組與中度狹窄組的TAG值比較,差異無統計學意義(P>0.05);輕度狹窄組、中度狹窄組分別與重度狹窄組的TAG值比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。由此可見,當冠狀動脈狹窄程度從輕—中度逐漸演變為中—重度后,TAG值有明顯降低的趨勢。我們推測,當冠狀動脈實際狹窄情況演變為重度及以上時,人體血管組織的灌注量呈顯著下降的趨勢,從而引起心肌缺血、缺氧,甚至引發心肌梗死,導致患者預后不良。非狹窄組與狹窄組LAD、RCA、LCX的TAG值比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。由此可見,針對每個冠狀動脈分支的TAG值,判斷功能性狹窄發生的臨界值均有所不同。

現階段,臨床對于TAG值在冠狀動脈功能性狹窄診斷中臨界值的研究相對較少[10]。Choi等[11]的研究表明,當TAG值低于-10.02 HU/10 mm時,冠狀動脈會出現顯著的功能性狹窄。既往大多數學者認為,當冠狀動脈狹窄程度超過70%時,會導致心肌缺血的發生,此時需采取冠狀動脈介入手術進行治療[12-13]。本研究進一步證實,當冠狀動脈狹窄程度為重度及重度以上時,TAG值將上升至臨界值,患者可出現心肌缺血的情況。但本研究進一步發現,在冠狀動脈狹窄程度達到重度的過程中,局部血管組織的TAG值明顯低于臨界值,說明此時冠狀動脈雖達到臨床意義上的重度狹窄,但在血流動力學方面患者未發生心肌缺血。因此,介入治療可能成為非必要的手術。在分析冠心病患者的CCTA初始圖像時,通過TAG值,可在不增加掃描輻射劑量的情況下,及時獲得冠狀動脈狹窄及功能性狹窄情況,從而減輕患者的經濟負擔;此外,TAG值還可在評估冠心病患者冠狀動脈實際狹窄程度及管腔血流動力學的情況下,系統化、規范化地評估患者心肌缺血發生風險,從而判斷是否需進行冠狀動脈介入治療,利于為患者制定針對性的治療方案[5]。本研究結果還顯示,不同斑塊性質所致冠狀動脈輕度狹窄患者的TAG值比較,差異無統計學意義(P>0.05)。由此可見,TAG值與導致冠狀動脈狹窄的斑塊類型無密切關聯性,與以往研究結果相似[14]。

綜上所述,CCTA的TAG值在冠狀動脈狹窄診斷中的應用價值較高,且可用于診斷不同類型斑塊導致的冠狀動脈狹窄。臨床在研究冠狀動脈狹窄患者血流動力學改變規律的基礎上,使用TAG值進行狹窄程度評估,有利于進一步提升CCTA診斷冠狀動脈功能性缺血的應用價值,從而為臨床制定針對性治療方案提供科學依據。