基于條件推理的非理性信念測驗的開發

卞冉 石婷婷 沈中正 張繼明 周群力

摘要:非理性信念的識別和干預對于幫助學生樹立正確的價值觀、人生觀有著重要意義。為解決傳統自陳測驗存在的弊端,本研究使用一種標準化的內隱投射技術——條件推理測驗,對非理性信念進行測量。本研究在查閱文獻的基礎上采用訪談法和專家法,參考現有量表,編制出了基于條件推理的非理性信念測驗,并根據試測結果對題目進行了修訂,最終保留了30道題目。整體測驗的內部一致性信度為0.82,分維度信度為0.64、0.60、0.61。試測后對150名大學生進行正式施測,測驗一致性信度為0.80,分測驗信度為0.63、0.60、0.61,自編非理性信念測驗與自陳非理性信念的相關系數為0.48。被試非理性信念條件推理測驗總分與人格測驗精神質與神經質兩個維度的得分顯著相關。數據表明,該測驗具有較好的信效度,可以用于非理性信念的測量實踐中。

關鍵詞:非理性信念測驗;條件推理;量表編制;實證研究

中圖分類號:G44 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2684(2022)99-0004-05

一、研究背景

研究表明,非理性信念會嚴重影響人們的思維邏輯、言語表達和判斷,危害個人身心健康,進而對親密關系及社交能力造成破壞性影響[1]。大學生正處于人生轉折的關鍵時期,科學的世界觀、人生觀尚未成型;心理抗壓能力和心理承受能力較差,容易產生和形成一些錯誤的思想信念和認知模式,從而引發各類心理問題,因此大學生一直是國內外心理健康教育的重點研究對象[2]。

在編制非理性信念測量工具方面,目前已有不少針對各類人群的非理性信念量表,如中學生、大學生和殘疾人等[3-5]。但現有量表面臨的一個共性問題是:其形式多以自陳測驗為主,自陳測驗由于表面效度較高,極易受到作假和社會稱許性的影響,導致測量結果產生偏差。盡管非理性信念的測量還可用專家法,但這一方法對于專家的要求較為嚴苛,且結果也較容易受到專家的主觀因素影響。因此,如何使非理性信念的測量兼顧有效性、客觀性和真實性,是目前亟待解決的一大問題。

本研究以非理性信念為測量目標,將研究對象聚焦于大學生,編制一套非理性信念條件推理測驗,以期為非理性信念的測量以及大學生心理健康教育的進步做出貢獻。

二、概念界定

(一)非理性信念

理解非理性信念的內涵是開發非理性信念測驗的第一步。Ellis[6]認為,非理性信念是一種對自己、對他人、對周圍環境及事物的絕對化要求和歪曲看法。根據多年的臨床觀察經驗,Ellis總結出了人們最常見的11種不合理信念:(1)每個人必須獲得生活中每一位重要他人的贊賞和喜愛;(2)一個人是否有價值完全取決于他在人生中的每一步和每個方面是否都能取得成就;(3)世界上有一些人非常惡毒,所以他們應該為自己所做的事接受嚴厲的譴責和處罰;(4)如果事情不能按照自己的想法來,那將是難以忍受的;(5)危險和災難等總是由外在因素導致,不是自身可以控制和支配的;(6)面對生活中的難題和要自己來承擔的責任是一件困難的事情,倒不如不去面對;(7)人們要有危機意識,對危險的事時刻保持警惕,并持續關注其是否會發生;(8)人需要依附比自己能力更強的人才能生活得更好;(9)在多數情況下,人過去的經歷決定了他會做什么,而且這種影響很難改變;(10)一個人應當關心他人的困難,為他人遭受的困擾和苦難感到擔憂和悲傷;(11)生活中的每一個問題,都有且只有一個答案[6]。這些非理性信念容易使人們產生不健康情緒,甚至導致強迫性神經癥等不良癥狀。

(二)條件推理測驗

James[7]首次提出條件推理測驗(Conditional Reasoning Test,CRT),CRT實際上是通過測量被試在推理過程中存在的認知偏差來間接地測量受測者的人格。條件推理是依賴于人格的推理,使用推理來進行人格測量之所以成為可能,是因為人們都有維持自尊和自我價值感的需要,會習慣性地為自身受欲望驅使的行為創造一種理性錯覺,以使自身行為看上去是明智的、合理的[8]。辯解機制(Justification Mechanisms,JMs)是CRT的核心,由一系列的認知偏差組成,這些認知偏差會內隱地塑造人們的推理過程,為合理化建立邏輯基礎[9]。目前,已有大量研究證實CRT可以有效預防作假[10-15]。現結合本研究編制的題目來講解CRT的形式及計分方式:

小王于2013年畢業于國內一所211大學,工作三年后辭職進行創業,他變賣了家里唯一一套房產和自己在工作期間買的一輛汽車作為啟動資金。五個月后,創業失敗了,小王為此欠下了不少債務,他向朋友求助,但是沒有朋友借錢給自己,他和家人顛沛流離,沒有固定住所。

小王今后的發展趨勢最可能是:

A.小王創業失敗后被身邊的人看不起,情緒低落,整日借酒澆愁,認為自己活得很失敗;B.小王出國散心的時候結識了一位成功人士,回國后參照他的經驗,公司又有了起色;C.小王覺得公司破產也沒什么大不了,重新去上班,積攢經驗人脈,準備從頭再來;D.小王通過朋友借到了高利貸,給家人買了一棟大別墅。

在上述例題中,選項B和D為明顯不符合邏輯的選項,一般計0分;選項A和C為符合邏輯的選項,其中選項A為陽性選項,具有非理性信念的個體更傾向于選擇該選項,計1分;選項C為陰性選項,具有社會適應性的個體更傾向于選擇該選項,計-1分。

三、研究一

(一)研究目的

通過文獻法、問卷法、訪談法和專家小組法,為題目命制收集素材并編制非理性信念條件推理測驗,通過試測對其信度、結構效度進行初步驗證,并根據試測結果對測驗進行修訂。

(二)研究過程

首先回顧文獻中的實際案例,對非理性信念形成初步了解。本研究以肖漢仕[3]總結出的非理性信念四維度模型作為理論依據,四個維度分別是欲求絕對性、感知歪曲性、思維消極性和應付非理性。

然后使用艾森克人格問卷在大學生中進行小范圍施測,共收集有效數據159份。將在神經質維度上超出平均分一個標準差的被試確定為具有非理性信念的訪談對象,隨后使用訪談法對這30名具有非理性信念的大學生、15名不具有非理性信念的大學生以及5名具有多年咨詢經驗的校園教師進行逐一訪談,收集同一維度下相似問題、事件、情境下正常大學生和具有非理性信念的大學生分別采取的思考方式、推理邏輯和反應方式,為題目命制收集素材。根據所得資料著手編制了50道條件推理題目。

在測驗編制完成后,使用專家小組法對題目進行審閱和內容效度評定,保證書面語表達的規范和準確。對于未通過內容效度評定的題目,則對其題干或反應選項進行了修改,并邀請專家重新對其進行評定。在題目全部通過評定后,組成題本并通過問卷星平臺進行試測。

(三)研究被試

使用問卷星平臺收集數據300份,其中有效數據275份。受測者為來自北京師范大學、武漢大學、北京航空航天大學等高校的大學生。

(四)研究工具

自編基于大學生非理性信念的條件推理測驗,該測驗共包含50道題目,每個題目下包含四個選項,計分采用1、0、-1計分,得分越高,證明持有的非理性信念越強。在問卷排版時將所有題目順序以及每個題目下面的選項隨機打亂。

(五)研究結果

1.項目分析

使用SPSS軟件對測驗進行項目分析。選項分布的結果顯示,題目t19、t46在陽性選項上的選擇率大于30%,考慮對其進行修改。區分度又稱鑒別力指數,指對不同能力水平被試的區分程度。本研究采用測驗中各個維度的總分與子維度下每道題目得分間的相關系數,即題總相關作為本次測驗的區分度指標。區分度分析結果顯示,題總相關系數低于0.2的題目有第一維度下的t6、t8,其值分別為0.12和0.15,與專家討論后決定將其刪除;其余三個維度并未進行題目刪減,有19道題目的題總相關系數大于0.4,表明題目鑒別力良好,能夠較好地區分特質水平較高和較低者。

2. 驗證性因素分析

使用Mplus軟件對測驗進行驗證性因素分析,四維模型的擬合指數如表1所示。四維模型擬合優度的卡方檢驗X2/df=1.42,RMSEA=0.054,處于可接受范圍內;CFI=0.71,TLI=0.42,結果相對較差,為使模型擬合更優,刪除了不收斂的第四維度整組題目,并根據題目載荷量對其余三個維度的題目進行修正,最終題目刪減為三維度,共30道題目。維度一為欲求絕對性,包括t3、t4、t5、t7、t18、t21、t24、t25、t30、t37、t38、t39、t40、t47等題目;維度二為感知歪曲性,包括t12、t13、t14、t41、t44、t49等題目;維度三為思維消極性,包括t1、t2、t15、t16、t20、t22、t29、t36、t45等題目。

刪減題目后,對保留的30道題目再次進行信度分析,結果顯示測驗的整體內部一致性信度為0.82,分維度信度分別為0.64、0.60、0.61。題總相關的二次分析結果也相對較好,題總相關系數均達到顯著性水平,30題版本的測驗已達到心理測量學可接受的標準。

(六)小結

研究一編制了非理性信念條件推理測驗,并基于試測結果刪除了部分題目,對測驗重新進行了信效度分析,結果顯示內部一致性系數良好;在驗證性因素分析部分,初期四維度模型的擬合指數很低,CFI僅為0.71,隨后根據Mplus數據結果進行修正,在刪除最后不收斂的一組維度題目后,CFI指數達到0.82,結果在可接受范圍內。

四、研究二

(一)目的

對修訂后的30題版本非理性信念條件推理測驗進行信度、效標關聯效度檢驗。

(二)被試

本研究的被試為北京師范大學、北京航空航天大學、武漢大學等高校的大學生,共150人。其中男生55名,女生95名,分別占總人數的37%和63%;其中大一到大四各個年級人數所占的比例分別是5.5%、17.4%、38.5%和38.5%。

(三)工具

1.基于非理性信念的條件推理測驗

本測驗共有三個維度,第一個維度為欲求絕對性,包含14道題目;第二個維度為感知歪曲性,包含7道題目;第三個維度為思維消極性,包含9道題目。整個測驗共30道題目。采用1、0、-1計分,在該測驗上得分越高,證明被試持有的非理性信念越強。

2.艾森克人格問卷簡式量表

該量表共包含48道題目和四個維度,本研究重點關注被試在神經質(N)、精神質(P)和外向性(E)三個維度上面的得分。N維度共12道題目,無反向計分題;P維度共12道題目,2、6、18、26、28、35、43為反向計分題;E維度下共12道題目,27題為反向計分題。選擇“是”選項計1分,選擇“否”選項計0分。

3.大學生非理性信念量表

該量表由杜召芳[4]編制,形式為自陳測驗,共包含36道題目,采用里克特五點計分,1代表完全反對,3代表不確定,5代表完全同意。在該測驗上得分越高,證明持有的非理性信念越強。

(四)過程

在問卷星平臺發布電子版問卷,問卷呈現順序為非理性信念條件推理測驗、艾森克人格問卷和自陳式非理性信念量表。非理性信念條件推理測驗在施測時的指導語為“本測驗共包括30道題目,每個題目均為邏輯推理單選題,并包含A、B、C、D四個選項。請您仔細閱讀每一道題目,選出您認為最符合邏輯的答案。您的實驗數據僅用于本次研究,并將嚴格保密,請您放心作答”.艾森克人格問卷和大學生非理性信念量表則要求被試如實作答即可。

(五)結果

1. 項目分析

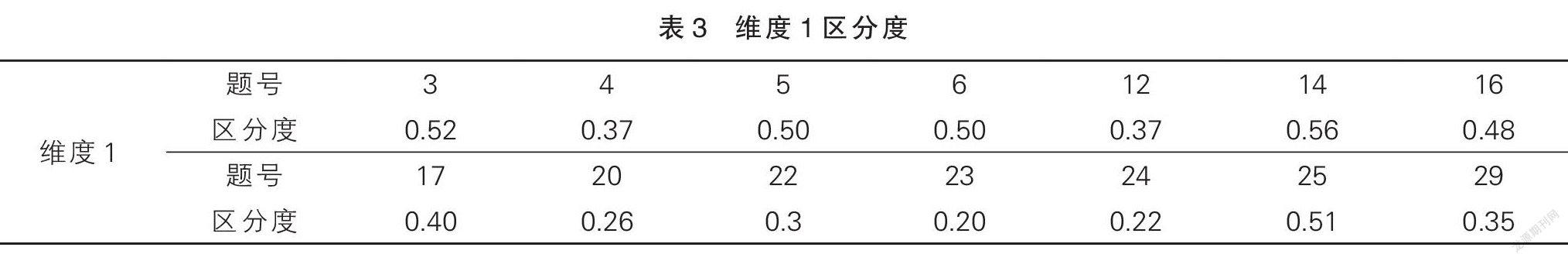

共有135份有效數據參與此次數據分析。依舊采用題總相關系數作為反映區分度的指標,區分度分析的結果如下表所示。各個維度下題目的題總相關系數均超過0.4,這表明本研究編制的基于非理性信念條件推理測驗具有良好的區分度。

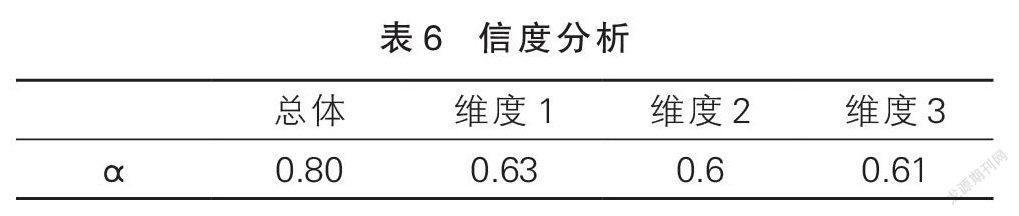

2. 信度分析

信度分析顯示,本測驗30道題目的整體信度α=0.80,維度一欲求絕對性的信度為0.63,維度二感知歪曲性的信度為0.60,維度三思維消極性信度為0.61。這表明本研究中編制的大學生非理性條件推理測驗具有良好的信度。

3. 效標效度

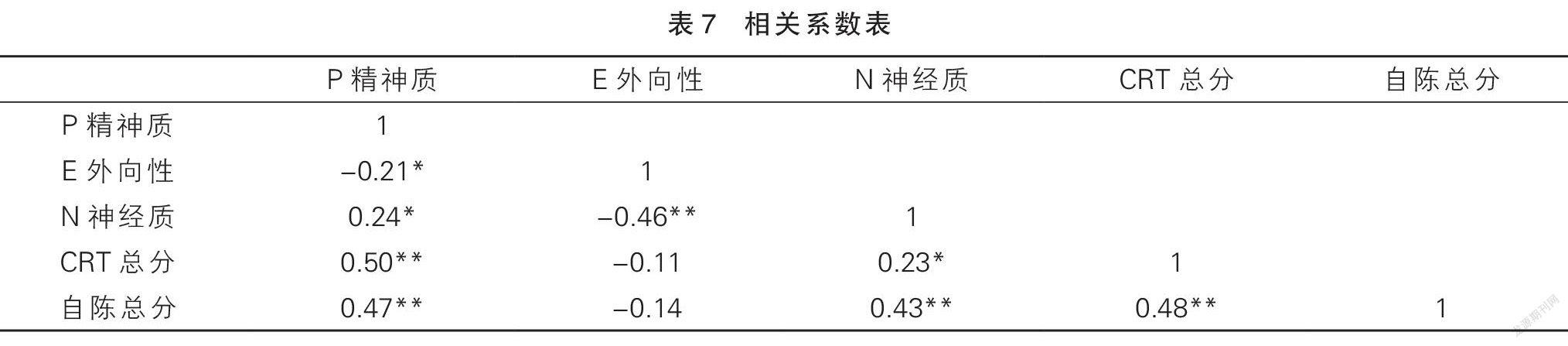

相關分析如表7所示,非理性信念條件推理測驗總分與自陳非理性信念量表總分之間的相關系數r=0.48,二者之間顯著相關(p<0.01)。非理性信念條件推理測驗的相容效度得到了驗證。另外,條件推理測驗總分與P精神質和N神經質等效標存在顯著正相關,相關系數分別為0.50、0.23,非理性信念條件推理測驗的效標效度再次得到驗證。

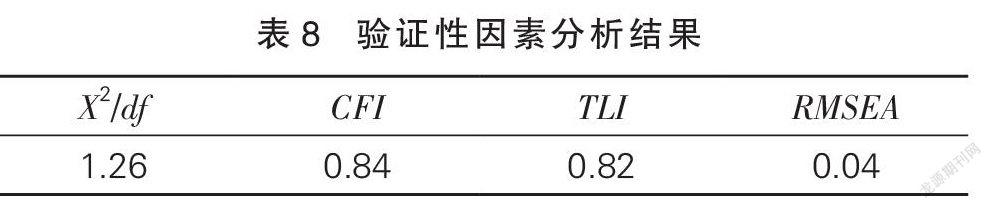

4. 構想效度

使用驗證性因素分析來檢驗測驗的構想效度,結果如表8所示,表明三因素模型擬合結果處于可接受水平,本研究中開發的測驗具有良好的構想效度。

(六)小結

正式施測的結果表明,受測者在非理性信念條件推理測驗上的總分與自陳測驗的總分呈顯著正相關,與艾森克人格問卷中的P精神質和N神經質呈顯著正相關,測驗的有效性得到了一定程度的驗證,但是大學生被試在測驗上的總得分與E維度未出現相關,出現這種情況的主要原因可能是本次施測的樣本量較少,導致顯著性下降。

五、討論

(一)研究意義

目前國內條件推理測驗的研究較少,多數文獻對于條件推理測驗僅有對方法、原理、信效度的分析解釋,但是實證研究幾乎為空白。本研究填補了國內條件推理測驗編制這一部分的空白,具有開拓性意義。本研究編制的條件推理測驗具有較好的信效度,可以在實際生活中進行應用。研究為咨詢師對大學生的非理性信念測量提供了工具;為校園輔導員對學生進行更好的輔導提供了可能;同時也為大學生提供了健康積極解決問題的可借鑒的模式,為營造安全和諧的校園環境貢獻力量。

(二)研究局限

本研究也存在一定的局限性。本研究的被試量總體偏少,且多為高校的學生,在取樣上存在一定偏誤,未來可以考慮在更大的樣本量中對非理性信念條件推理測驗的信效度再次進行檢驗,也可考慮將測驗推廣至其他群體中,如在職人員,以檢驗其生態效度。另外,在訪談對象的選取上,目前僅通過問卷得分在所有被試中的相對位置來判斷其非理性信念水平的高低,據此篩選出的訪談對象并不一定是持有非理性信念的典型個體,未來可嘗試通過心理咨詢渠道來尋找持有非理性信念的典型個體,對測驗的有效性進行檢驗。

參考文獻

[1]楊清艷,徐子燕,李占江. 非理性信念及其評估方法的研究現狀[J]. 中國臨床心理學雜志,2006,14(1):40-42.

[2]李越. 中國大學生非理性觀念與情緒困擾的調查研究[J]. 唐都學刊,2003,19(4):133-138.

[3]肖漢仕. 中學生非理性信念量表編制及非理性信念干預[D]. 長沙:中南大學,2007.

[4]杜召芳. 大學生非理性信念量表的編制及其相關研究[D]. 聊城:聊城大學,2010.

[5]黃利榮,陳少貞,曾海輝. 殘疾人非理性信念量表的理論構思探討[J]. 中國康復,2000,015(001):43-45.

[6]Ellis,Fr G. Dynamics of pressure‐free matter in general relativity[J]. Journal of Mathematical Physics,1967,8(5):1171-1194.

[7]James L R. Measurement of personality via conditional reasoning[J]. Organizational Research Methods. 1998,1(2):131-163.

[8]James L R,Mcintype M D,Glisson C A,et al. A conditional reasoning measure for aggression[J]. Organizational Research Methods,2005,8(1):69-99.

[9]Lebreton J M,Barksdale C D,Robin J,et al. Measurement issues associated with conditional reasoning tests:indirect measurement and test faking[J]. Journal of Applied Psychology,2007,92(1):1-16.

[10]朱鳳艷,陳海平,車宏生. 人員選拔方法:條件推理測驗的研究新進展[J]. 中國考試,2013(1):23-31.

[11]James L R,Mcintyre M D,Glisson C A,et al. The conditional reasoning measurement system for aggression:an overview[J]. Human Performance,2004,17(3):271-295.

[12]Frost B C,Ko C,James L R . Implicit and explicit personality:a test of a channeling hypothesis for aggressive behavior[J]. Journal of Applied Psychology,2007,92(5):1299-1319.

[13]Bowler J L,Bowler M C,Cope J G. Measurement issues associated with conditional reasoning tests:An examination of faking[J]. Personality & Individual Differences,2013,55(5):459-464.

[14]Jeremy L S,Jennifer L B,et al. Conditional reasoning test for creative personality:rationale,theoretical development,and validation[J]. Journal of Management,2018,44(4):1651-1677.

[15]Wiita N E,Meyer R D,Kelly E D,et al. Not aggressive or just faking it?examining faking and faking detection on the conditional reasoning test of aggression[J]. Organizational Research Methods,2020(1):96-123.

編輯/黃偲聰 終校/石 雪