邊境吸毒人群童年期負性事件與成年期多性伴行為的研究

李佳霜,李 靜,2,游 晶,陸 蓉,朱治銘,張蕓嘉,許麗思,華語微

(1.昆明醫科大學公共衛生學院,云南 昆明 650500;2.國家衛健委毒品依賴和戒治重點實驗室,云南 昆明 650032;3.昆明醫科大學第一附屬醫院感染性疾病和肝病科,云南 昆明 650032;4.昆明醫科大學人文與管理學院,云南 昆明 650500;5.云南大學附屬中學呈貢校區,云南 昆明 650500;6.昆明醫科大學第二附屬醫院藥學部,云南 昆明 650101;7.濰坊醫學院,河北 濰坊 261053)

童年期負性事件(Adverse Childhood Experiences,ACEs),包括身體、情感或性虐待,是全球普遍存在的公共衛生問題。全球范圍內估計每年有10億兒童遭受某種形式的暴力[1]。證據表明,童年期負性事件對成年期一系列健康結果有負面影響,如心理健康相關不良影響[2]、藥物濫用[3]、高風險性行為[4]等。目前我國現有吸毒人員180.1萬名,其中濫用合成毒品103.1萬名(占57.2%),海洛因、冰毒(甲基苯丙胺)等濫用品種仍維持較大規模[5],“金三角”地區及邊境地區的毒品犯罪發展態勢仍存在挑戰[6]。吸毒人群物質濫用會使人體產生可持續快感,導致性欲亢進,極易發生無保護性行為造成艾滋病的性傳播[7],多重性伴行為與女性青年感染艾滋病病毒風險增加有關[8]。童年期負性事件與性風險行為呈現出相關性[4,9],目前童年期負性事件大多數研究集中在西方國家,缺少國內基于吸毒人群探索ACEs與成年期多性伴行為的相關研究。因此,本文旨在研究童年期負性事件與邊境吸毒人群成年期多性伴行為間的關系,將有助于制定早期吸毒人群性傳播疾病預防策略,降低感染性傳播疾病的風險。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究目標人群為邊境吸毒人群,納入標準及排除標準見前期發表的文章[10],共收集406份,納入成年吸毒者共405名。抽樣具體方法及童年期負性事件問卷具體情況詳見課題組前期發表的文章[10]。

1.2 性伴侶數分組界定

單性伴組納入標準:既往有過吸毒史,同一時間段僅有一個性伴。多性伴組納入標準:既往有過吸毒史,同一時間段內有2個或者更多的性伴侶數。性伴侶界定為:有性行為(性交、口交及肛交等)的男/女朋友、妻子/丈夫、小姐/嫖客等。每一位受訪者均簽署知情同意書者。

1.3 自變量和因變量

本研究應變量為:性伴侶數分組(0=單性伴組,1=多性伴組);納入的自變量為:年齡段(1=<27歲,2=27~39歲,3=>39歲,按4分位數劃分);民族(0=漢族,1=少數民族);婚姻狀況(0=已婚,1=未婚(含離異/喪偶));育有小孩(0=否,1=是);教育程度(0=小學及以下,1=中學及以上);職業(0=無業,1=是(農民/職員/工人/個體);經濟來源(0=工作收入,1=他人接濟);是否有ACEs(0=否,1=是)。

1.4 統計學處理

數據采用Epidata 3.1軟件進行雙錄入,SPSS 24.0進行統計分析。分類資料采用頻數、率和構成比(%)進行統計描述。兩組間均數進行獨立樣本t檢驗,兩組間計數資料進行卡方檢驗,統計推斷及線性回歸分析進行統計建模,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般人口學特征

本研究共納入成年吸毒者405名,主要以27~39歲、男性、少數民族、未婚為主,未育有小孩較多,文化程度小學及以下為主,且有固定職業,經濟來源主要是工作收入。其中單性伴者為115人(28.4%),多性伴侶者為290人(71.6%),二者在年齡、婚姻狀況、育有小孩、教育程度和是否有職業中存在差異(P<0.05),多性伴組以27~39歲、少數民族、未婚為主,未育有小孩較多,文化程度在中學以上,且有固定職業,經濟來源主要是工作收入,見表1。

表1 邊境吸毒人群的人口學特征 n(%)

2.2 吸毒人群性伴分組童年期負性事件嚴重程度

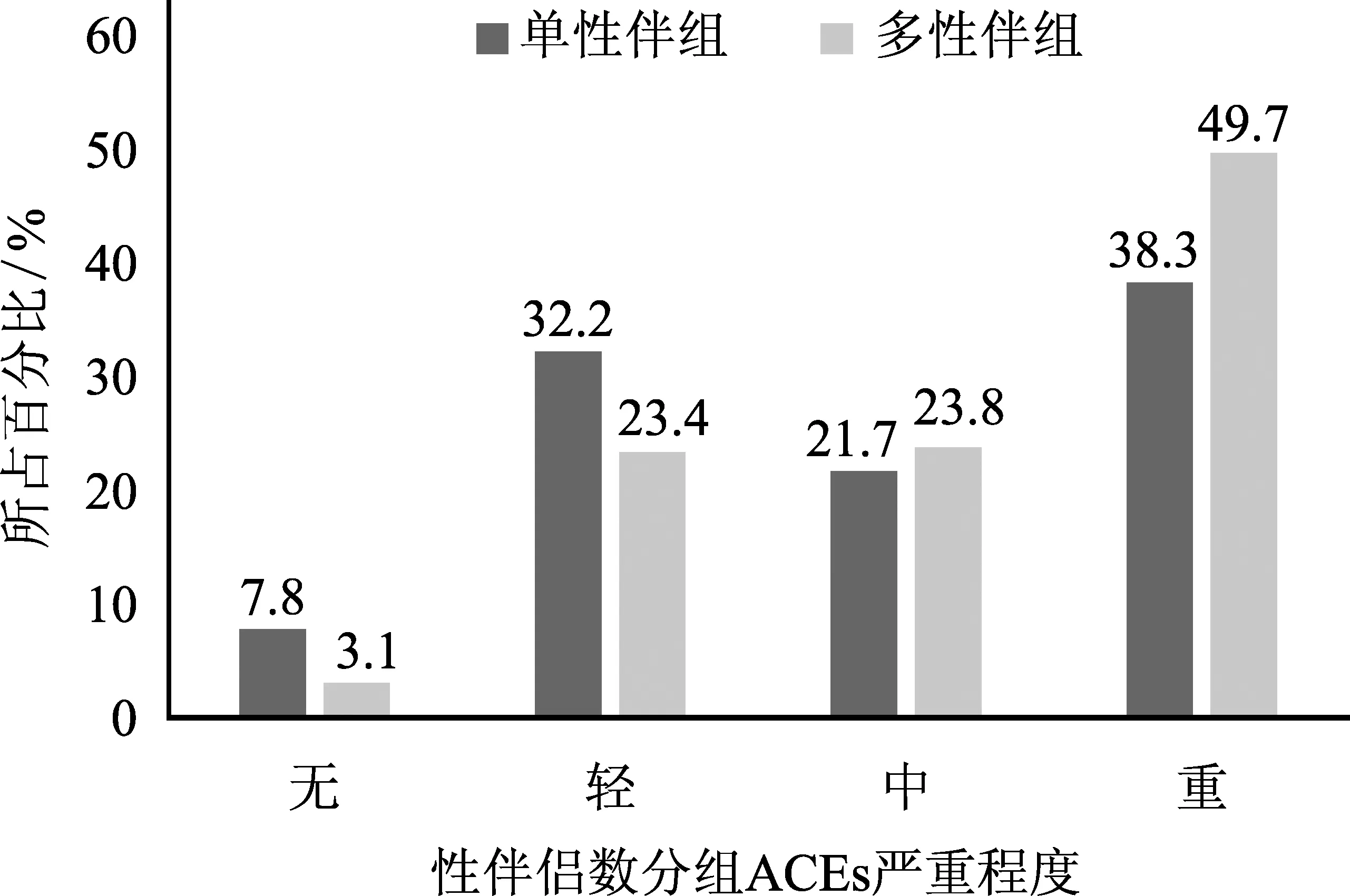

單性伴ACEs嚴重程度人數所占百分比分別為7.8%(9/115)、32.2%(37/115)、21.7%(25/115)、38.3%(44/115);多性伴ACEs嚴重程度人數所占百分比分別為3.1%(9/290)、23.4%(68/290)、23.8%(69/290)、49.7%(144/290),見圖1。

圖1 吸毒人群性伴侶數分組童年期負性事件嚴重程度

2.3 吸毒人群性伴侶數分組童年期負性事件特征

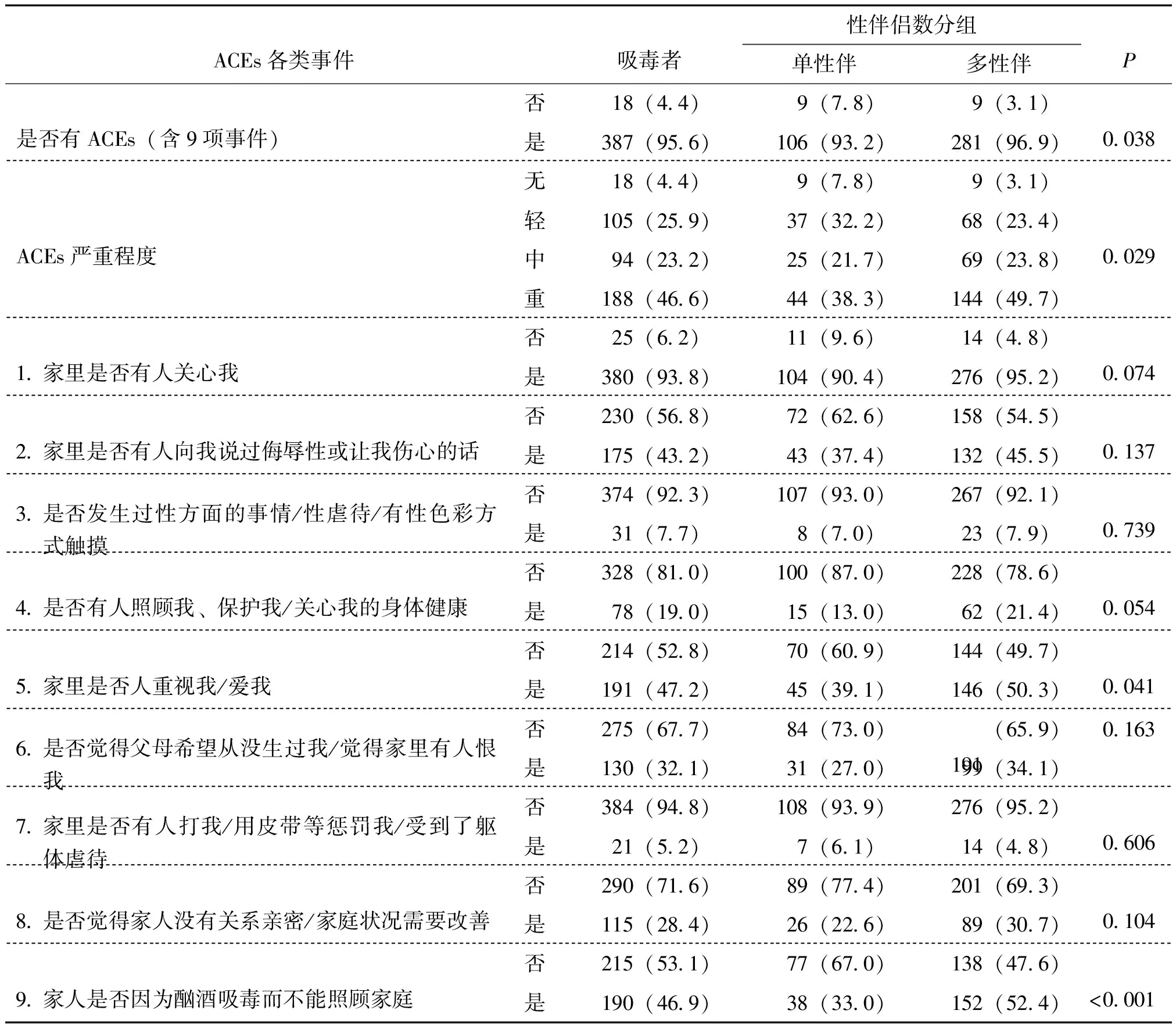

研究中單性伴者有ACEs超過1件以上者106人(93.2%);多性伴者有ACEs超過1件以上者281人(96.9%)。在ACEs各類事件中“家人因為酗酒吸毒而不能照顧家庭”存在差異(P<0.05)。ACEs的嚴重程度與性伴侶數存在差異(P<0.05),見表2。

表2 邊境吸毒人群ACEs事件的性伴侶數分組分布 n(%)

2.4 吸毒人群童年期負性事件與成年期性伴侶數的線性回歸分析

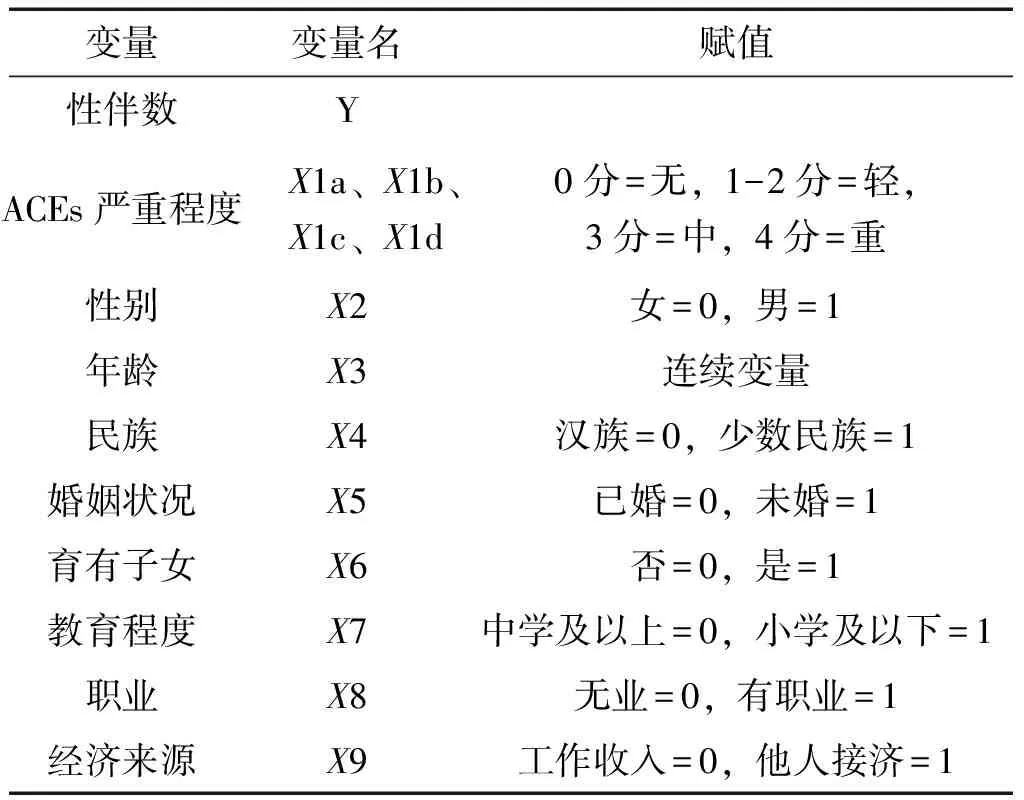

因變量為性伴侶數,ACEs嚴重程度得分及人口學特征為自變量,全部納入進行線性回歸模型,賦值見表3。處理模型變量的引入水平為0.05,剔除水平為0.1,方法為輸入法,各變量以第一水平為參考值。

表3 變量賦值表

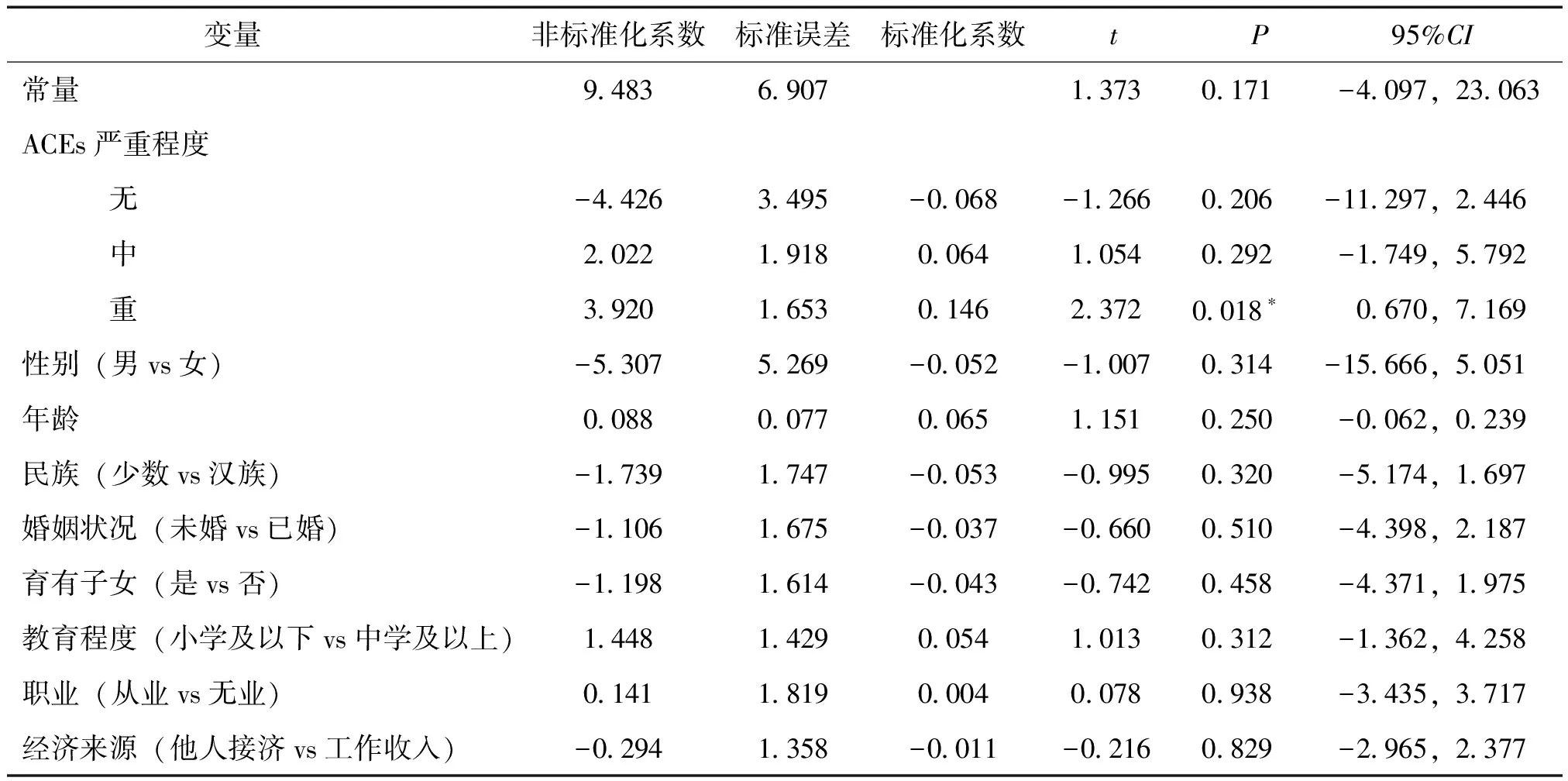

回歸結果表明ACEs嚴重程度差異有統計學意義(P<0.05),是吸毒人群成年期多性伴的影響因素。最終建立的多元線性回歸方程為:Y=9.483+3.920X1d。分析結果見表4。

表4 吸毒人群童年期負性事件與成年期性伴數線性回歸分析

3 討論

本研究邊境吸毒人群主要以27~39歲、男性、少數民族、未婚為主,以未育有小孩較多,文化程度小學及以下為主,且有固定職業,經濟來源主要是工作收入;絕大多數調查對象經歷過童年期負性事件;調查對象中以多性伴者為主,與單性伴相比,年齡、婚姻狀況、教育程度、是否有職業、是否育有小孩以及童年期負性事件嚴重程度中存在差異;多因素結果顯示僅童年期負性事件是吸毒者成年期多性伴行為的可能影響因素。

3.1 社會人口學特征在成年多性伴人群中分布的異同

年齡、婚姻狀況、育有小孩、教育程度和是否有職業在吸毒人群單性伴和多性伴行為人群中的分布不同。除27~39歲年齡段外,多性伴者以27歲以下年齡段為主,而單性伴年齡以39歲以上年齡為主,這與其他吸毒人群研究發現一致[11]。可能是因為年輕群體對性傳播疾病認識不足,傾向于多性伴行為,對疾病預防的意識薄弱。未婚者可能存在更多的性伴侶,為了滿足自身的生理需求和情感需求,沒有婚姻道德規范的約束,可能更容易發生商業性和偶遇性行為,多性伴幾率更高。另外Bae D等發現經歷童年期負性事件的男性會對伴侶表現出防御性和不信任,兩性關系中表現出敵對行為,導致沖突增加、親密和支持減少[12],這可能也是有ACEs經歷者在成年期多性伴的原因,并更易處于未婚狀態,以致吸毒人群中多性伴者未生育小孩者比例較高。目標人群單性伴者教育程度以小學及以下為主,而多性伴者則以中學及以上為主,這與某些學者的觀點一致[13]。文化程度高者性自主意識更強,能夠獲取到的性資源也更多,發生多性伴性行為的可能性更大。吸毒人群單性伴者有固定職業比例較高,相較于較穩定職業,可能多性伴者與收入不穩定的工作或生活圈較復雜有關,低收入者更有可能用性來換取住宿或毒品等。

3.2 童年期負性事件經歷吸毒者的多性伴行為及健康風險

吸毒人群ACEs可能是成年期多性伴行為的影響因素。許多研究都表明童年期負性事件的經歷與藥物濫用有強關聯[3,14],在面臨藥物、酒精濫用風險的同時,經歷過ACEs的人群會更易發生高風險性行為,特別是青少年群體[15],隨ACEs的累積成年期吸毒、性傳播感染和早孕的風險也增加[16],這也與本研究結果發現性伴侶數越多的人其經歷的ACEs會更多的結論相似。ACEs的嚴重程度可能與成年期多性伴相關。馬拉維的多性伴研究[17]發現ACEs的程度與多性伴存在積極關聯,即經歷過1~3次 ACEs 的人較沒有 ACEs 的人報告有多個性伴侶,特別是經歷過3次ACEs以上人群,這與本研究發現一致。吸毒人群有ACEs經歷的多性伴者可能存在健康疾病風險。贊比亞童年期負性事件的研究中有多個性伴者有更多的健康行為問題[18],高風險性行為對個人及其伴侶的健康具有終生的影響[19],而且有主要伴侶同時存在多個臨時伴侶的性行為和吸毒行為的催化,其導致性傳播疾病傳播更具潛力[20],即當與感染艾滋病病毒或其他性傳播疾病的吸毒人群發生性行為時患病危險更大。另一項關于物質濫用與性行為關系的研究發現,童年期性虐待經歷和各種類型的性交易行為以及親密伴侶暴力行為密切相關,而物質、酒精濫用可能作為中介因素[21],這也提示本研究結果中吸毒者性伴侶數不僅與童年期負性事件相關,其中物質濫用可能起到相同的中介作用。

3.3 結論及局限性

吸毒人群性伴侶數與經歷童年期負性事件密切關聯,提示特定的性風險行為,包括在非一夫一妻制關系中是否使用避孕套,特別是擁有多個和/或同時的性伴侶可能會使個人面臨更大健康風險。另外ACEs可能影響性風險行為的各種機制,包括生理、心理、社會或文化機制,且可能會對以后的生活中形成長期伴侶關系產生不利影響。本研究存在一些局限性,基于成年吸毒人群自我報告童年期負性事件,存在回憶性偏倚;另外物質濫用可能的中介作用有必要在未來研究中深入探索。

3.4 建議

要充分認識童年期健康成長環境的重要性。家庭教育應該以父母改善養育子女以減少對兒童的身體、情感虐待等為重點,讓父母了解 ACEs 的長期影響,并且有效執行當地的兒童保護法律,以改善兒童期健康并減輕其成人期疾病負擔。學校教育應更多關注學生心理健康、性行為教育及避免學校欺凌,針對兒童期遭受虐待的重點人群進行干預,以防止未來健康問題的出現。要大力開展針對吸毒人群性傳播疾病健康知識講座,除全面性健康和生殖健康服務等教育外,應特別重視單一性伴的婚戀觀教育,發揮早期降低性傳播疾病傳播及患病風險的預防及教育作用。