工業遺產視覺景觀化對其場所精神營造的影響

——以“合柴1972”為例

周 穎,曹 昊

(合肥工業大學 建筑與藝術學院,合肥 230000)

目前國內對工業遺產場所精神的研究,主要集中在對物質環境中的人、場所和城市關系的探討上。有學者指出當下的工業遺產改造是一種“造景”活動,而涉及到“景觀”的構建,必然與媒介環境中影像的堆積相關。因此本研究將工業遺產場所的范圍擴大到物質-媒介環境,并探討新環境中場所精神的轉向,為之后工業遺產的場所精神研究,提供一種思路。

1 視覺景觀化改造

探討視覺景觀化改造之前,要引入“景觀”的概念。“景觀”最初是生態學和地理學術語,被看作是展現人與自然關系的文本。到了20世紀60年代,“景觀”作為社會學術語成為法國哲學家居伊·德波(Guy Debord)景觀社會批判理論中的關鍵詞。居伊·德波認為:“景觀”是“以影像為中介的人們之間的社會關系”[1]。充滿吸引力的影像是“景觀”的外衣,它引發了個體以及其日常生活的重新構建。構建的基礎是個體對“景觀”的無批判性認同和“景觀”非暴力的同一性意識形態控制。“景觀”的視覺性和控制性除了能夠重塑人的社會關系,人的生活空間中的物性設施也受到了它的深刻影響。

當下,視覺的重要性被提升到一個前所未有的高度,城市中工業遺產改造采用視覺景觀的生產策略,將老舊工業園區開發為具有視覺吸引力的文化、商業和旅游用地,從而吸引眾多游客前來進行視覺消費。參與改造的政府、開發商、媒體和大眾,在這場空間再生產運動中,通過權力博弈來實現各自的利益訴求。本研究探討的“合柴1972”文創園,在改造中出現了多種視覺景觀,下文將分別展開論述。

1.1 物質景觀

“合柴1972”文創園相比國內其他的工業遺產有些特殊,在改造之前它是一所工業型監獄,工業生產便是囚犯的勞動改造。這所工業監獄先后經歷了肥西新生窯廠、合肥磚瓦廠和合肥柴油機廠3個主要歷史階段。2018年安徽省合肥監獄由此遷離后,次年合肥市規劃設計研究院將該區域規劃為文化設施用地,共12.39 hm2,編號為1~11的區域已經進行了初步改造(圖1)。2019年10月,一期改造完成的“合柴1972”文創園投入運營,老舊監獄在新時期實現了自己的華麗轉身。

合肥監獄作為行使國家權力的機構,其懲罰功能對普通大眾造成了一種天然的威懾力,然而監獄的隔離功能所帶來的隱秘感,又給墻外的人們制造出渴望窺視其內部的想法。現在封閉的場所大門敞開,只有四周高大堅固的圍墻、轉角的瞭望塔(圖2)、殘留的鐵絲網、隨處可見的改造標語、車間門口的計分板等,不時發出“這里曾為工業監獄”的暗示,這正是“合柴1972”文創園的獨特之處。

圖2 圍墻轉角瞭望塔

在改造之前,園區內不少建筑主體和構筑物處于荒廢狀態,部分墻體坍塌,植物叢生,損毀嚴重,但并沒有影響到整個場所的氛圍氣質,反而增強了一定的歷史厚重感。“合柴1972”文創園與國內大多數20世紀50年代興建的工業建筑相仿,在風格上有著極強的連續性。這種深受時代氛圍影響的原“蘇聯式”工業建筑,給人印象最深的便是外墻的紅磚。粗曠樸實的紅磚將園區內部功能各不相同的建筑單體相互串聯,塑造出最原始的工業肌理和連續穩定的整體感。

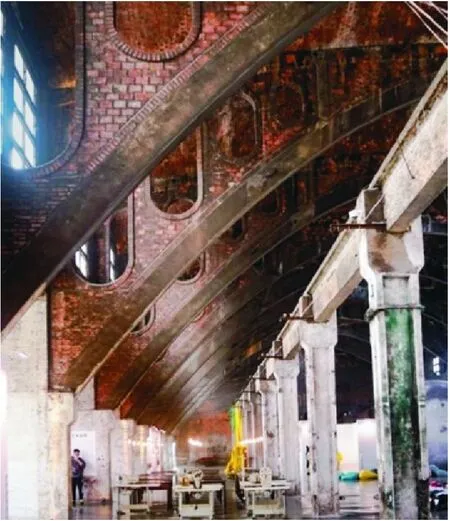

通過實地考察發現,在建筑造型方面,廠區建筑多為單層空間,為了保證廠房內部的空氣流通,墻體頂部通常設有一層通風口,覆蓋其上的屋頂有坡形和桶形兩種形式。體量較大的空間采用了桶形屋頂相連的建造方式,以將屋頂的質量合理分配到內部的框架結構上。在材料選用方面,由于該工業園區使用時間跨度較大,廠區中不管是建筑外墻還是內部細節都存在著大量新老共生的情況,比如廠房內部的框架梁,受到各個時代技術和成本的影響,有預制-鋼筋混凝土結構的,也有鋼結構的(圖3)。在平面布局方面,2條貫穿南北的道路將場所內部劃分成3個部分,工廠建筑主要分布在東片和中間區域,西片是開闊的草地,上面佇立著煙囪和水塔。橫向和縱向的棋盤布局方式,導致廠區建筑之間的組合缺少節奏感和韻律感。以工業生產為目的的布局方式,側重點在于通過契合生產流程,來獲得最大化的生產效率,其實用性是遠遠超過表現力的。

圖3 廠房內部框架梁對比

盡管園區中的色彩、造型、材料和組合方式有些單調且缺乏美感,但該場所在從工業空間轉變為展示空間后,美學方面考慮的缺失在敘述工業文明和引發集體回憶方面卻是恰到好處的。不加修飾的原始材料、完全裸露的內部結構,與都市中大量過分矯飾的商業化場所相比,其中蘊含的剛性的、強烈的、帶有秩序的張力,一下子將參觀者推入了時空隧道,回到了20世紀國內工業剛剛起步的大生產時代。

為了使園區與四周高聳的商業住宅和現代化設施之間維持令人震撼的差異感,并保持場所的工業歷史氛圍。在改造中,始終秉持著保持舊有風貌基本不變的原真性準則,適當加入新材料和建筑內容,用這些小的變奏來打破廠區的沉悶。站在西片空曠的草地上,仰視園區之外的高樓,場所“內部”與“外部”的分野是極其明顯的。都市環境所形成的圍合空間,令文創園的場所感得到了進一步地強化。

由以上的分析可知,這所工業監獄本身就帶有強烈的視覺特質和場所感。在物質景觀改造中,依托原有的物質基礎,場所的視覺性得到了進一步的升級。不少藝術家介入進來,結合監獄自身特點,在場所四周的高墻上通過壁畫、雕塑等作品來具現觀看者與監獄之間的關系。觀看者由場所引發的心理層面的活動,例如對監獄符號的想象、對逃離束縛的沖動、對向內窺探的欲望,從依托圍墻存在的作品中都可以感受到(圖4)。

圖4 裝置作品《編號1972》——越獄的熊貓

場所之內的開放區域包括了合柴時光展廳、合肥家電故事館、合肥當代美術館、商店、餐廳等展示和商業空間。正如建筑學家布勞恩(Michael Brawne)在《建筑的思考》中提到的:“為了解過去,我們依賴于某些形式的文獻……依賴于契約、賬簿、一座建筑、繪畫、照片……就建筑而言,我們必須嚴重依賴于,盡管不是唯一的,視覺方面的證據”[2]。時光展廳中收集的20世紀70年代到90年代當地的日常生活物件、工廠留存的生產檔案、器材等,作為觸發集體記憶的視覺證據,成為場所精神的具現中介。

1.2 媒介景觀

“合柴1972”文創園在物質景觀生產的同時,也伴生出與之相應的媒介景觀。從開始改造到開園之前,各種預熱信息不斷涌現。仔細搜尋新聞網頁、百家號、本地公共號、文創園官方賬號、自媒體等各個線上渠道的相關內容,幾乎可以完整拼湊出園區的改造過程。從初期規劃到建設招標、從業界專家開會商討到藝術項目引進,每一個事件節點都在媒體世界中留下了記錄。也是在這樣一個過程中,“合柴1972”文創園的媒介景觀在虛擬世界中逐步被構建出來。

媒介景觀并不能簡單理解為圖片和影像的堆積,根據法國哲學家米歇爾·福柯(Michel Foucault)的權力理論,媒介景觀本質上是一種權力關系。這里的權力并不是傳統意義上的具有統治性的集中的宏觀權力,而是后現代微觀的去中心化的權力。以往權力總是被看作為一種物,誰擁有了權力就像擁有某種商品或財產,就能運用這種權力來統治和控制其他人[3]。但是福柯認為權力是“一個永遠處于緊張狀態的活動之中的關系網絡”[4],并通過規訓參與主體這樣的權力策略進行運作。這里的主體既有官方的權威的,也有普通的大眾的。由于媒介景觀是通過觀看的方式建立關系并施加影響的,與權力關系網絡中主體的視覺文化認知密切相關,因此媒介景觀屬于一種文化權力,是一種心理的、文化的、觀念的控制力[5]。

以“合柴1972”文創園來分析,媒介景觀通過視覺形式的“看”與“被看”對主體進行規范化訓練,從而深刻影響到“合柴1972”園區的改造方式、運營模式和人與場所互動的各個方面。參與媒介景觀生產的主體以圖片和影像為中介,來打造自身的影響力。圖片和影像中經過“美化”的場所脫離了一般工業生產的乏味,貼上“工業文化”“城市記憶”“當代藝術”的標簽,成為媒體環境中視覺審美化的文化符號。在如工業批量生產一般的傳播過程中,低成本、即時化和大眾化使媒介景觀生產的速度極大提升,影響力也更為廣泛。

本研究通過對網絡上獲取到的,有關“合柴1972”的1337條文本數據進行清洗和分析,得到了詞頻100以上的相關性詞表(表1)。可以看出“打卡”“網紅”“藝術”等高相關性的詞匯,證實了媒介景觀是一種心理的、文化的、觀念的控制力,并且會對物質場所造成影響。此外,“文藝”“創意”“樓市”“樓盤”等詞也顯示出媒介景觀的生產受到文化和經濟價值的驅使。媒介環境中,人們對視覺景觀所帶來的感官刺激、情感體驗和文化認同的追求,使場所的視覺文化特性不斷顯現,場所精神的內容不斷豐富。

表1 “合柴1972”相關性詞

2 場所精神的視覺化轉向

2.1 物質-媒介環境中的場所精神

關于場所精神,首先會存在這樣的疑問:抽象的精神是本身就獨立存在還是必須依附于物而存在?哲學家胡塞爾(Edmund Gustav Albrecht Husserl)認為,精神或意義是人與物互動之后所產生的,意義的產生需要以互動為前提。而他的學生海德格爾(Martin Heidegger)則認為我們身處一個充滿各種“意義”的世界,精神本身就是存在的,只是通過人與物的互動逐漸顯現。

以這兩種觀點為基礎,不同學者對建筑場所精神如何存在的問題作出了兩類解釋。美國社會心理學家ALTMAN和人類學家LOW在《地方依戀》中指出,場所精神存在的前提是人在場所中投入意義[6]。而加拿大地理學家RELPH則認為:“場所精神作為場所的特性根植于環境之中,并在變遷之中保持不變”[7]。挪威建筑學家諾伯舒茲的場所理論也是以海德格爾的存在主義哲學為基礎,他將場所精神定義為場所的本質,經由具體的物,如材料、造型、結構和色彩等顯現[8]。

從現象學角度出發,盡管眾多觀點不盡統一,能夠肯定的是場所精神與環境,以及環境中的互動存在著必然聯系。抽象的意義來自于具體的場所,來自于人們每天的活動事件,是帶有環境和行為屬性的。改造之前,“合柴1972”文創園的場所精神與工業化的物質環境和圍繞工業生產主題的人類活動息息相關,在以視覺化為核心的改造過程中,制造出了超出真實物質界限的媒介景觀,場所的范圍從單一的物質環境擴大到物質-媒介環境,其中夾雜著區別于物質實體的虛擬部分。當人與虛擬的環境互動時,產生的意義是否依然與環境和行為相關,需要進一步討論。

其實不難發現媒介景觀中所展示出來的內容,是通過觀眾的體驗視角來構建一個與真實環境相仿的情景。例如“合柴1972”文創園在線上社交平臺發布的展覽資訊,會通過影像來對觀眾在參觀時所到達的場所和瀏覽的內容進行概述,甚至會增加布展的花絮來強化觀展的體驗感。可以看到,媒介環境的真實不因為它的抽象和視覺化而受到影響,只要為觀看者創建一個可感的情景,媒介場所也就具備了基本的真實感。

此外,即時通信技術實現了信息的瞬時傳播,物理環境中不在場并不影響媒體環境中的在場。例如在“合柴1972”文創園中舉辦的文化藝術類賽事,人們可以選擇到園區中觀看,也可以在任何地方通過網絡直播平臺關注實時賽況,這對比賽場所中氛圍感的傳遞不造成任何阻礙。觀看者所表現出來的情緒和行為雖然由媒介環境引發,卻是實際產生了的,因此“合柴1972”文創園的物質-媒介環境中的虛擬部分并不阻礙人與環境的互動,也不影響場所特性的表達,反而對場所精神的邊界進行了擴張。

2.2 場所精神視覺美學化

“合柴1972”文創園在改造中生產出的物質景觀和媒介景觀,將場所中所蘊含的歷史價值、群體認同和城市記憶等抽象內容用美的方式展示出來。在滿足大眾審美日常生活化需求的同時,也提供了全新體驗和視覺享受。人們可以參與到媒介景觀的生產之中,也可以在互動中對物質景觀進行重新構建。

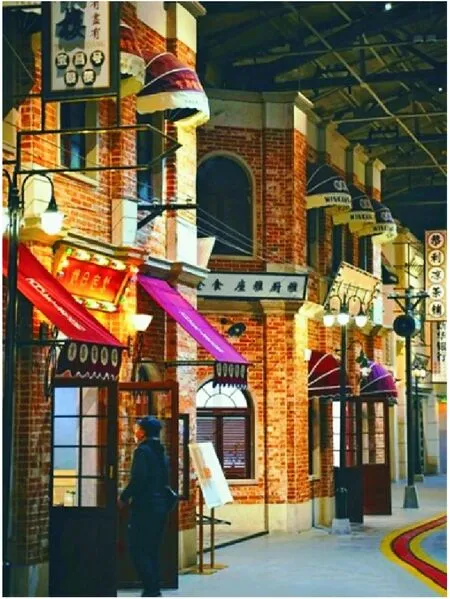

園區東片的合肥家電博物館,依托合肥在全國家電產業中的重要地位,對家電的發展歷史、現狀和未來方向進行展示,從而具現家電文化與城市文脈之間的緊密關系。場館中還原了20世紀三四十年代的合肥火車站和城市街景,參觀者可以買一張火車票搭乘室內的“蒸汽”小火車,也可以在復古集市中體驗民國風情(圖5)。折衷主義與符碼混合的繁雜風格[9],對傳統的精英文化實現了顛覆,藝術與日常生活的界限在此消失,人們對理想的美的現實追求也得到了滿足。

圖5 合肥家電博物館中的民國風情街道

為了充分激發文創園的活力,園區內持續舉辦的各種活動成為煥發生機的關鍵。當下的“合柴1972”文創園,經過幾個月的運營和持續改造,正逐步發展成合肥市內新興的文化聚集地。由廠房改造成的合肥當代美術館和幾處藝術空間,成為藝術事件的催生容器,當代藝術和工業文明得以在此碰撞。藝術展覽、文化集市、社區劇場等活動,成功吸引了大批游客前來參觀體驗。這一切都是物質場所視覺化改造策略的內容,在充分展示文創園的視覺優勢的同時,也豐富了觀看者的視覺感受,為場所精神的視覺化轉向提供了體驗和想象依據。

場所精神視覺美學化更深刻的體現在于人們對場所精神的感知方式之中。物質-媒介環境背景下,場所意象的感知客體逐漸超出了美國建筑學家凱文·林奇(Kevin Lynch)強調的真實的物。道路、邊界、區域、節點和標志物[10]這五元素也可以作為影像中的一部分,并使影像具備可意象性。由于場所借助圖像來展現自身,視覺的不斷擴張使場所逐漸被觀看者把握成圖像。當物質性的場所通過技術變成純粹的視覺表象后,表象與真實之間的界限變得模糊。因為圖像可以“真實”記錄場所,甚至比真實還要“超真實”,真實與表象之間難以區分,表象也就成了真實本身。

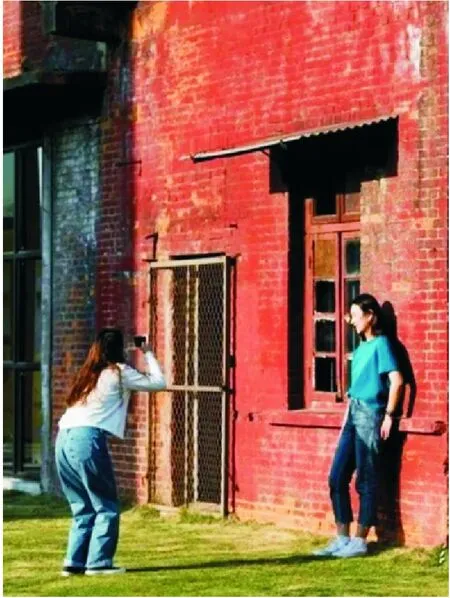

人們在文創園中拍照打卡、發送動態,大量圖像和影像伴隨觀看產生,更多的媒介景觀被制造出來(圖6),并不斷對真實場所產生影響。被展示的圖像都具備美的共性,在展示之前是經過精心美化的,這樣的展示方式使場所的視覺美學化得到了加強,對場所精神的感知也更依賴圖像的傳播。媒介景觀生產者在與實體場所之間的互動中展現自身、表達感受,“審美體驗本身的精神性在這個過程中似乎正在轉化為感官的快適和滿足”[11],這是一個明顯的“視覺轉向”和“轉向視覺”的過程。

圖6 拍照打卡進行媒介景觀生產

3 結束語

“合柴1972”文創園由于其前身場所類型的獨特性,使之具備了工業遺產和原合肥監獄的雙重標簽。這些特性繼而延續到改造時生產出的物質景觀和媒介景觀之中,成為喚醒城市記憶和延續城市文脈的有利因素。然而,在當前的城市更新背景下,它的改造又是帶有普遍意義的。可以發現在物質-媒介環境中,工業遺產改造發展成一種制造景觀的行為。其場所精神也以一種全新的、視覺化的、感性的方式向人們顯現出來。在新的環境下,正如“合柴1972”文創園一樣,接受場所精神的視覺化轉向,并通過視覺來平衡景觀中各主體之間的權力關系,從而獲得最大化的社會效益、文化效益和經濟效益,這種方式是后來的工業遺產改造可以參考的。