岑家梧《中國藝術(shù)論集》藝術(shù)史撰寫價值探究

魏 曉

(南京師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院,江蘇南京 210023)

岑家梧(1912-1966),著名的藝術(shù)史學(xué)家、人類學(xué)家、社會學(xué)家、考古學(xué)家,筆名家梧、羅維、勞雁等,在藝術(shù)史領(lǐng)域著有《圖騰藝術(shù)史》《史前藝術(shù)史》《中國藝術(shù)論集》等。目前學(xué)界對于岑家梧的研究主要集中在其民族學(xué)、史前藝術(shù)研究等方面的成就。至于岑家梧的其他藝術(shù)史研究思想則并無涉及,尤其是對于《中國藝術(shù)論集》一書的還未深入探索。一方面《中國藝術(shù)論集》是岑家梧最后一部出版的專門論述藝術(shù)史的著作;另一方面此書出版于建國前夕,可以視為民國時期藝術(shù)史治史最后的成果。基于此,通過對該書進行深入研究,并與同時期其他藝術(shù)史著作進行對比,可以發(fā)現(xiàn)該書具有獨特價值與貢獻,以及岑家梧對于藝術(shù)史治史做出的巨大貢獻。

一、對“藝術(shù)”概念的擴大與清理

1935年陳鐘凡發(fā)表《研究中國藝術(shù)史計劃》一文,其中寫道:“藝術(shù)為人類文化之一大巨流,故藝術(shù)史為文化中最重要之一部門。”①基于此種目的,陳鐘凡希望撰寫一部中國藝術(shù)史。1936年,岑家梧出于對藝術(shù)史研究的興趣,至南京拜訪陳鐘凡,希望合著中國藝術(shù)史,后因戰(zhàn)亂,二人的研究資料丟失,計劃擱置②。1949年,岑家梧將作于抗戰(zhàn)時期論文稍加整理,選取諸篇,以論文集的形式出版《中國藝術(shù)論集》一書。全書共有九章,因岑家梧未撰寫過有關(guān)中國藝術(shù)西漸相關(guān)文章③,所以,除最后一章《中國藝術(shù)對于近代歐洲的影響》為其夫人馮來儀所作,其余八章均為岑家梧所作。

該書的編排方式為先論唐代藝術(shù),再論中國古代藝術(shù)思想,然后將研究方向轉(zhuǎn)向論述社會學(xué)研究方法。所以,岑家梧選擇總論藝術(shù)考古之后,以民俗、邊疆藝術(shù)的順序編排,再以藝術(shù)社會為總結(jié),最后討論中國藝術(shù)對西方藝術(shù)影響的問題。如其所說:“本集于中國藝術(shù)史上各種問題,均有論及。”④可見岑家梧希望在有限的文章下,論及全部中國藝術(shù)史相關(guān)問題,不過其并未將書法看作一門藝術(shù)形式。

所以在“藝術(shù)”一詞的概念上岑家梧有所突破。此種突破早在陳鐘凡撰文《研究中國藝術(shù)史計劃》中已初具雛形,陳鐘凡寫道:“溯古代原始藝術(shù),約分兩途進展:一為時間藝術(shù),二為空間藝術(shù)。”且將藝術(shù)史內(nèi)容劃分為:1.裝飾藝術(shù),2.描寫藝術(shù),3.雕刻,4.繪畫,5.建筑,6.音樂及戲曲。⑤可見早在《研究中國藝術(shù)史計劃》發(fā)表之前,陳鐘凡已初步定義“藝術(shù)”一詞,后在二人商討之后由岑家梧豐富“藝術(shù)”一詞的概念。如在《中國邊疆藝術(shù)之探究·中國邊疆藝術(shù)的內(nèi)容(下)》中岑家梧就對諸如舞樂、口琴、銅鼓等藝術(shù)形式及工具做過研究⑥。至于工藝美術(shù),岑家梧也對漆器、銅器、貨幣等幾乎所有視覺藝術(shù)作出研究⑦。雖然在《中國藝術(shù)論集》出版之前,1941年馮貫一出版《中國藝術(shù)史各論》將幾乎所有視覺藝術(shù)納入研究范圍⑧,但是實際1935年陳鐘凡與岑家梧已經(jīng)有了將工藝美術(shù)納入研究范圍的意識。岑家梧不僅將民國時期對藝術(shù)的關(guān)注范圍拓展到建筑、繪畫、雕刻等幾乎所有視覺藝術(shù)上,并且將舞蹈、音樂等時間藝術(shù)也納入藝術(shù)的研究范圍,這也更符合當(dāng)下對藝術(shù)的定義。而馮貫一雖將其書以“藝術(shù)”命名,但書中僅論述視覺藝術(shù),至于戲劇等藝術(shù)門類則不在研究范圍內(nèi)。可見岑家梧定義藝術(shù)一詞時突破了美術(shù)的界限,將視覺藝術(shù)納入藝術(shù)的概念范圍,對“藝術(shù)”與“美術(shù)”之間模糊不清的概念進行了厘清。

二、藝術(shù)史研究方法與關(guān)注范圍的突破

從研究范圍分析,《中國藝術(shù)論集》一大特點在于岑家梧在編寫中國藝術(shù)史時已經(jīng)開始關(guān)注考古學(xué)和社會學(xué)在藝術(shù)史寫作中的應(yīng)用,如在《中國藝術(shù)考古學(xué)之進展》中寫道:“然唐宋以前之繪畫,少有傳流,古代建筑,多以毀壞,金石雕刻,亦多湮滅地下,無由窺見其面目……是中國藝術(shù)史之研究,必賴藝術(shù)考古之助始可有為明矣。”⑨又如在《論藝術(shù)社會學(xué)》中岑家梧認(rèn)為:“藝術(shù)學(xué)正是成為一種科學(xué)體系,實自藝術(shù)社會學(xué)始。”⑩同樣,在考古學(xué)與社會學(xué)的學(xué)術(shù)背景下,岑家梧將民間藝術(shù)與少數(shù)民族藝術(shù)納入中國藝術(shù)史研究范圍,如在《中國民俗藝術(shù)概說》中將民俗藝術(shù)價值總結(jié)為:“民俗藝術(shù)之特色,為一種實用藝術(shù),而構(gòu)成民眾生活之一面……盡民俗藝術(shù)已深入民眾之骨髓,與民眾生活凝固而不可分……民俗藝術(shù)之研究,又有助于新興藝術(shù)之建立者至明。”(11)在《中國邊疆藝術(shù)之探究》中,岑家梧說道:“我們對于整個中國藝術(shù)的淵源胎息,當(dāng)可明瞭,而中國藝術(shù)之所以富于宏厚優(yōu)美的性質(zhì)……可使今后中國藝術(shù)史料的范圍擴大,將來研究中國藝術(shù)史,便不再像過去的人徒據(jù)那些紙上的死材料了。”(12)基于上述所有,岑家梧的藝術(shù)史治史方式融合了社會學(xué)與考古學(xué)的內(nèi)容,在其人類學(xué)的學(xué)術(shù)背景下,將中國藝術(shù)史的研究范圍由傳統(tǒng)內(nèi)容擴大到民間藝術(shù)和少數(shù)民族藝術(shù)范圍。

現(xiàn)按時間順序?qū)⒏髌恼轮匦屡判颍?.《中國畫的氣韻與形似》(1940.3,昆明雞鳴橋復(fù)興村),2.《唐宋花鳥畫的發(fā)展》(1940.12,四川巴縣松林崗),3.《周昉仕女畫研究》(1942.3,四川巴縣松林崗),4.《唐代婦女的裝飾》(1942.5,四川巴縣松林崗),5.《論藝術(shù)社會學(xué)》(1943.12,貴陽南明河畔),6.《中國邊疆藝術(shù)之探究》(1944.4,貴陽南明河畔),7.《中國民俗藝術(shù)概說》(1944.11,重慶沙坪壩),8.《中國藝術(shù)考古學(xué)之進展》(1945.4,四川璧山天上宮)。結(jié)合岑家梧生平經(jīng)歷,岑家梧的寫作過程正是其從西南聯(lián)大到國立藝術(shù)專科學(xué)校,再到大夏大學(xué)的任教中展開,且所作文章與此時的經(jīng)歷有關(guān),如唐代藝術(shù)的研究主要關(guān)注繪畫方面,和其任教國立藝術(shù)專科學(xué)校的經(jīng)歷相關(guān);又如民俗、邊疆藝術(shù)的研究與其任教大夏大學(xué)深入邊疆調(diào)研的經(jīng)歷有關(guān),因此也證明《中國藝術(shù)論集》收錄論文為其深入現(xiàn)場進行考古挖掘,并且深入社會、深入少數(shù)民族,研究民間工藝和少數(shù)民族藝術(shù)之作。

所以,重視考古、民俗等社會因素突破了傳統(tǒng)的以文獻為主的治史方式。如陳鐘凡所說:“歷史材料之來源約分三類:一為書冊上之史料,二為地下發(fā)掘之史料,三為民間口輯之史料。藝術(shù)史注重實物或其模型,縮影,書冊上之史料僅足以供參致而已。”(13)陳鐘凡的構(gòu)想影響了岑家梧,后者在其學(xué)術(shù)生涯中貫徹此種治史方式將歷史文獻擴展到注重考古發(fā)掘和民間史料。

岑家梧在研究方范圍上的另一個貢獻是關(guān)注個案研究,不再局限于通史性質(zhì)的藝術(shù)史治史模式,如其對周昉仕女畫以及唐代婦女裝飾作出細(xì)致研究,在此之前中國的藝術(shù)史學(xué)家已知僅有鄭秉珊于1941年做過石濤個案研究(14)。而《周昉仕女畫研究》最早發(fā)表于1942年,略晚于鄭秉珊發(fā)表文章時間,所以岑家梧屬于中國最早一批關(guān)注個案研究的藝術(shù)史家。同樣在重視藝術(shù)家作品上,岑家梧依然走在民國藝術(shù)史家前列。民國的美術(shù)史寫作中較少有藝術(shù)史家關(guān)注藝術(shù)家作品,而僅僅是擺明觀點,如馮貫一(15)、李樸園(16)就缺乏對作品的描述,描述也僅僅是對部分作品的簡單描述。而岑家梧比較重視作品的描述,如對趙縱像的描寫論述到:“郭汾陽壻趙縱侍郎嘗令韓幹寫真,眾稱其善,后復(fù)請昉寫之,二者皆有能名。汾陽嘗以二畫張于坐側(cè),未能定其優(yōu)劣。一日,趙夫人歸寧,汾陽問曰:‘此畫誰也?’云:‘趙郎也。’復(fù)曰:‘何者最似?’云:‘二畫皆似,后畫者佳,盡前畫者空得趙郎狀貌,后畫者兼得趙郎情性笑言之姿。’…爾后畫者乃昉也。汾陽喜曰:今日決二子之勝負(fù)。于是令送錦彩數(shù)百匹以酬之。”(17)如此細(xì)致地對作品描寫在民國美術(shù)史寫作中并不多見。

另外關(guān)注藝術(shù)風(fēng)格也是岑家梧對中國藝術(shù)史治史的貢獻。在此之前,藝術(shù)風(fēng)格并不為中國藝術(shù)史家重視,也僅有滕固具有風(fēng)格學(xué)上的意識。以《周昉仕女畫的風(fēng)格》為例,岑家梧關(guān)注到周昉繪畫風(fēng)格特點的,文中開篇寫道:“周防的仕女畫有二特色:一是繼承六朝以來人物畫傳統(tǒng)的技巧,一是創(chuàng)造豐肌曲眉式的婦女體態(tài)。(18)”以此論述周昉的藝術(shù)風(fēng)格特點。在《從張萱到周昉》一節(jié)中岑家梧也寫道:“周昉的仕女畫也有其師承的……所以在未敘述周昉的仕女畫之先,就有先敘述張萱的必要。”(19)可見岑家梧是較早真正研究藝術(shù)家風(fēng)格的藝術(shù)史家,并且關(guān)注到個人風(fēng)格的形成。同樣,岑家梧也注重時代風(fēng)格對藝術(shù)家的影響,即社會對藝術(shù)家的影響,如其寫道:“凡此均足證明豐肌厚體,卻為唐代婦女的美態(tài),周昉的仕女畫,正如董逌所說,不過是當(dāng)時這種審美觀念的反映吧了。”(20)雖然《中國藝術(shù)論集》中的藝術(shù)風(fēng)格研究還比較簡單,沒有形式分析的過程,沒有形成風(fēng)格學(xué)的基礎(chǔ),但是岑家梧還是存在形式分析的意識,并且,這種藝術(shù)風(fēng)格研究的方法在當(dāng)時民國藝術(shù)史寫作中還是比較先進的。

此外,岑家梧所具有的獨特視角就是關(guān)注中國藝術(shù)對世界藝術(shù)的影響。此書最后一章由岑家梧夫人馮來儀撰寫,章名擬定《中國藝術(shù)對于近代歐洲的影響》,敘述西方繪畫、工藝美術(shù)、建筑、戲劇等門類受到中國藝術(shù)影響,如論述印象派的突起時,先證明歐洲與中國具有頻繁的交流,以及中國畫西傳的受歡迎程度,在此背景上,將印象派繪畫的產(chǎn)生歸為受到中國追求繪畫單純美的觀念以及重視山水繪畫題材上。(21)此前的藝術(shù)史家僅僅關(guān)注外國藝術(shù)對中國藝術(shù)的影響,如滕固在《中國美術(shù)小史》中劃定中國藝術(shù)發(fā)展時期時以佛教的傳入為據(jù)。基于此視角,岑家梧同馮來儀批判了民國時期存在的否定本國文化的風(fēng)氣,文中寫道:“近數(shù)十年來,西歐美術(shù)傳入中國,國人往往鄙視自己固有的藝術(shù),殊不知中國藝術(shù),自有它的偉大之處,由于上述十七八世紀(jì)西人仰慕之殷,便可證明。”(22)但二人非對西方藝術(shù)的否定,而是希冀吸收西歐藝術(shù)精髓,發(fā)揚中國固有藝術(shù)傳統(tǒng),創(chuàng)造適合民族心理的藝術(shù),可見二人廣闊的文化視野和對本國藝術(shù)的自信。

三、行文方式與現(xiàn)代學(xué)術(shù)規(guī)范

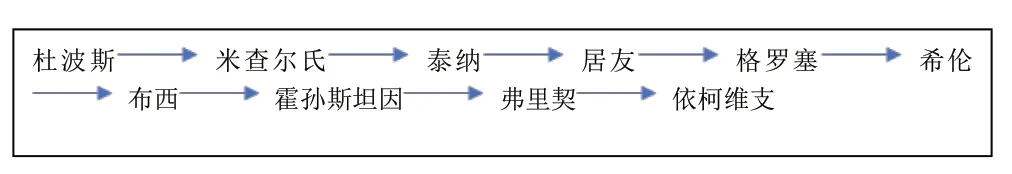

在行文上,岑家梧的中國藝術(shù)史寫作開始重視學(xué)術(shù)史梳理,在民國美術(shù)史寫作中比較罕見。以《論藝術(shù)社會學(xué)》一節(jié)為例,現(xiàn)將岑家梧所作學(xué)術(shù)史梳理列舉如下:

由上表可知,岑家梧在論述藝術(shù)社會學(xué)時,先將藝術(shù)社會學(xué)的發(fā)展史梳理以附于文內(nèi),作為所論述主題的學(xué)術(shù)背景,而諸如滕固、李樸園等藝術(shù)史家并未意識到學(xué)術(shù)史梳理的重要性,因此,這種寫作模式在民國藝術(shù)史寫作中具有重大意義。

在運用文獻方面,《中國藝術(shù)論集》的特點主要表現(xiàn)在大量引用文獻,重視注釋的使用以及運用圖文互證這三個方面。還是以《周昉仕女畫的風(fēng)格》一節(jié)為例可窺見岑家梧所用的藝術(shù)史文獻材料之豐富,并且包含中西美術(shù)文獻。如采用的中國古代文獻有《唐朝名畫錄》《圖畫見聞志》《東觀余論》《廣川畫跋》《清河書畫舫》《珊瑚網(wǎng)》等文獻,并且如《東觀余論》《廣川畫跋》等文獻,在岑家梧之前較少有人關(guān)注。

至于外文美術(shù)文獻的使用,岑家梧主要關(guān)注點在于考古圖冊以及和考古圖片相關(guān)的文字論述。如文中所用材料《樹下美人圖》注明其使用的為下中彌三郎編《世界美術(shù)全集》卷七圖四十八記載圖片,換句話說,岑家梧所用的考古圖像并非純粹文字記載,而是其目見的圖像,正如其所說:“藝術(shù)史研究重視考古發(fā)掘,在藝術(shù)史書寫上。”岑家梧也確實使用了圖像作為證據(jù),并且,如其引用古代文獻一樣,岑家梧的文獻、圖像互證的方法使觀點更為可靠。在岑家梧之前的藝術(shù)史家也僅僅是在書中插圖,所插圖片與文字?jǐn)⑹霾o太大關(guān)聯(lián)。所以,圖文互證的研究方法亦是岑家梧對中國美術(shù)史治史的貢獻。

觀民國時期其他美術(shù)史著作,除王世襄《中國畫論研究》等專著外,均沒有插入注釋的傳統(tǒng),而《中國藝術(shù)論集》中,岑家梧在文章最后均插有注釋,但是相較于王世襄的注釋插入,岑家梧并未說明版本、出版時間。但這種插入注釋的意識在民國藝術(shù)史寫作中還是較為先進。

結(jié)語

岑家梧以其學(xué)識的廣博,在容庚、許地山、胡體乾等大師的指導(dǎo)下成為人類學(xué)、社會學(xué)大家,尤其是在陳鐘凡的影響下出版了《中國藝術(shù)論集》。總的來說,在岑家梧廣闊的史學(xué)視野下,參考海內(nèi)外諸家治史模式,使《中國藝術(shù)論集》無論是在對藝術(shù)一詞的概念界定、還是研究范圍、研究視角、研究方法、寫作模式和體例上,其價值相較于民國時期出版的其他藝術(shù)史著作都有較大的飛躍,可以說《中國藝術(shù)論集》是岑家梧藝術(shù)史研究思想的前期總結(jié)。

注釋:

①陳鐘凡.研究中國藝術(shù)史計劃[J],考古,1935(02):154.

②陳鐘凡.陳序[G]//岑家梧.中國藝術(shù)論集.廣州:考古學(xué)社,1949:1.

③岑家梧.自序[G]//岑家梧.中國藝術(shù)論集.廣州:考古學(xué)社,1949:5.

④岑家梧.自序[G]//岑家梧.中國藝術(shù)論集.廣州:考古學(xué)社,1949:5.

⑤陳鐘凡.研究中國藝術(shù)史計劃[J],考古,1935(02):154,155,159,163,165,167.

⑥岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:128.

⑦岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:102.

⑧馮貫一.中國藝術(shù)史各論目錄[M].南京:中日文化協(xié)會,1941:1-2.

⑨岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:85.

⑩岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:142.

(11)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:115.

(12)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:139.

(13)陳鐘凡.研究中國藝術(shù)史計劃[J],考古,1935(02):155.

(14)鄭秉珊.石濤與梅瞿山[J],草書月刊,1941(05),51.

(15)馮貫一.中國藝術(shù)史各論[M].南京:中日文化協(xié)會,1941:31.

(16)李樸園.中國藝術(shù)史概論[M].上海:良友圖書印刷公司,1931:170.

(17)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:14.

(18)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:13.

(19)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:7.

(20)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:17.

(21)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:164.

(22)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:171.

(23)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:171.

(24)岑家梧.中國藝術(shù)論集[M].廣州:考古學(xué)社,1949:22.

(25)王世襄.中國畫論研究[M].桂林:廣西師范大學(xué)出版社,2002:5.