為山川增綠 為百姓增福

本刊記者

時逢酷暑,張家界市永定區謝家埡鄉的丘崗山地卻一派蔥蘢清涼,大山深處傳出一陣陣嘹亮如歌的吆喝。

“那是護林員的喊山號子,是大山最有力量的呼喚!”

謝家埡鄉副鄉長、副林長張錦輝指著古城堡后面的山嶺說:“推行林長制以來,我們對全鄉數千棵樹齡超百年的古樹建檔立卡,實行重點保護、專人看護,每天,生態護林員們分別對所劃定的山頭和責任片區進行巡山。”

一場林長制改革,春風浩蕩,綠潮涌動,省委書記、總林長和普通護林員系在了一條責任鏈上,都披掛上陣給山林賦能,截止2021年底,全省森林覆蓋率達59.97%、森林蓄積量達6.41億立方米、草原綜合植被蓋度達87.04%、濕地保護率達70.54%、2021年林業產業總產值達5405億元,牢牢筑起美麗湖南夢。

“五大體系”建設撐起長效機制

4月18日,湖南省委書記張慶偉、省長毛偉明共同簽發2022年第1號總林長令——《關于加強森林草原防滅火工作的令》。去年7月起湖南全面推行林長制,建立省、市、縣、鄉、村五級林長組織體系,省委省政府主要領導雙掛帥擔任總林長。

“截至目前,全省基本構建了‘五大體系’建設支撐的林草資源保護發展長效機制,達到‘林長制’促進‘林長治’的目的。”湖南省林長辦負責人介紹,并作如下概述:

——健全黨政同責的組織體系。省委書記、省長擔任省總林長,通過召開總林長會議、簽發總林長令、務實巡林、專項工作批示等方式強力推進林長制。省副總林長對各市州實行分區分片包干負責。各市州、縣市區普遍建立黨政主要負責人分別擔任本級林長和第一副林長、其他負責同志任副林長的組織體系。全省共設立省、市、縣、鄉、村五級林長 92326 名,初步建立以黨政領導負責制為核心的責任體系。

——完善工作制度體系。湖南以制度化形式嚴格落實省總林長令和省級林長會議部署的重點工作、規范縣級以上林長巡林、督促各級林長履職盡責、整改落實各類督查檢查問題等。各市、縣、鄉普遍出臺相應配套制度,確保工作有章可循、有據可依。相關配套制度還規定:各級林長應制定計劃、強化措施,嚴格執行總林長令;上級林長應加強對下級林長執行總林長令情況的督導檢查;林長制協作單位及其他相關部門應組織指導督促本行業認真執行總林長令等。

——建立“一長三員”網格化管護體系。將全省林草資源劃定為 50080個管護網格,明確每個網格的責任林長,配置護林員 50080 名、監管員 12392 名、執法人員 7206 名,將管護責任落實到山頭地塊,確保每塊林地、每棵樹木都能得到有效監管。

——構建督查考核激勵體系。按年度制訂林長制工作考核方案,將森林防滅火、林業有害生物防治、自然保護地建設管理、林草資源管理、生物多樣性保護以及生態環境保護督察、森林督查等督查檢查問題整改納入考核內容;將林長制工作納入省委省政府督查范圍,實行督查檢查問題清單銷號管理;強化考核結果運用,將林長制工作納入對市州黨委政府績效考核內容,納入省人民政府真抓實干督查激勵措施。

——搭建部門協作社會參與體系。省級層面建立了省委組織部、省委宣傳部等 13 個部門參與的工作協作機制;省、市、縣、鄉設立林長制工作辦公室,安排專職人員,組建專門隊伍,實行掛牌辦公,全面履行林長制職能;大多數市、縣及鄉鎮成立了林長制工作委員會。一些地區還創新協作和參與機制,如瀏陽市、長沙縣在“一長三員”的基礎上,增設了“一大隊”,每個鄉鎮(街道)都組建一支40人以上的森林消防大隊,實現森林火災“半小時救援圈”。

林長制引領生態建設發展“大合唱”

“林長+督察長”“林長+督察長+警長”“林長+檢察長”“黨建+林長制”……這些如雨后春筍破土而出的新詞表明,管林護林乃至整個生態建設發展正從林業部門的“獨角戲”變成各級各部門乃至全社會的“大合唱”。

林長制“大合唱”,讓不同的身份擔當同一份責任。在懷化市開展的“五巡五防”工作中,各林長、護林員等化身9種身份,承擔起9項責任:在“巡山”中當好森林資源的監護人,在“巡路”中當好生態廊道的踐行人,在“巡水”中當好濕地資源的保護人,在“巡村”中當好村鎮綠化的帶頭人,在“防火”中化身為森林防滅火宣傳員、保障員、戰斗員,在“防蟲”中化身為林業病蟲災害測報員,在“防盜”中化身為發現制止盜砍濫伐、盜捕濫獵行為的“森林警長”,在“防災”中化身為防范應對冰災雪災、地質災害的“森林衛士”,在“防占”中化身為舉報處理違規征占行為的林業守護人。

“9種身份9項責任,其實都是同一份責任,為了同一個目標,那就是千方百計守護好一方山水資源,造福一方百姓。”會同縣青朗侗族苗族鄉青朗村黨支部書記、村主任侯良美說。

林長制“大合唱”,重在形成協同作戰的常態高效。津市市新洲鎮麓山村村民熊大美和熊云生,因山林權屬糾紛問題,鬧得不可開交,多年來上訪不斷。當年的證人大多已去世,這個麻煩事讓鎮村干部都十分頭疼。推行林長制以后,事情有了轉機。前不久,津市市林長指示林長辦協調市林業局、市森林公安局、新洲鎮政府、麓山村,組成聯合處理組,協商處理熊大美和熊云生的山林糾紛。聯合處理組通過走訪老黨員、老干部,實地踏勘,理清矛盾糾紛的脈絡和根源,對熊大美和熊云生進行耐心勸解,對苛刻要求進行批評,提出了公道的解決方案和建議。最終,雙方心服口服,握手言和。

林長制“大合唱”,最關鍵的仍然是黨建引領。推行林長制以來,資興市以“黨建紅”引領“生態綠”,建立農村無職黨員設崗定責制度,各村(社區)按照“基層黨組織+黨員中心戶”的模式,通過設立“黨員示范崗”“黨員責任區”,把支部建在責任區,充分發揮基層黨員人熟、林熟、地熟的優勢,引導4000余名農村無職黨員組建195支護林巡邏隊,協調做好森林資源管理、林業災害防控等工作,廣泛發動群眾參加松材線蟲病防控阻擊戰和古樹名木修復保護行動,嚴厲打擊亂砍濫伐、亂采濫挖、破壞林地及野生動植物資源等不法行為,讓黨員當好網格管家,讓黨徽閃耀在山間地塊。

“實行林長制后,我省各級黨政領導高度重視,部門協同、屬地管理、嚴格考核,各種涉林糾紛高效化解,基層林業部門和鄉村干部頭疼的麻煩事少了,森林資源得到了保護和發展,林業事業走上了高質量發展的新路,全社會同責同心同謀生態文明建設的格局正在形成。”湖南省林長辦負責人十分高興地說。

老百姓自覺愛林護林是林長制的根基

瀘溪縣白羊溪鄉排口村有一片古樹群落,二三人合抱的幾十株大樹,恣意生長了幾百年。古樹下,別開生面的“護林院壩會”每月都準時召開。

“在排口村,護林逐漸成為每個村民的日常,護林意識也在大家的頭腦里深植。”排口村黨支部書記、村級林長唐伏家說。

“排口村制定護林村規民約,并定期召開院壩會,村民圍坐在一起商討古樹保護良方,用心保護這綠色‘傳家寶’。”唐伏家說,如今,村民對樹多了一份敬畏,更加愛護。

好鳥相鳴,嚶嚶成韻。在湖南各地,每一片森林、每一條河流都擁有專屬的守護者,都研制了精準的管護策略。隨著全面推行林長制的不斷深入,保護生物多樣性和生態生境并共享由此帶來的綠色生活,正成為一種蔚然成風的自覺和心靈共振,“生態惠民”催生出“全民護綠”的波瀾壯闊。

“今天我們受鄉林長的委托,來現場監督和巡查。”踩著松軟的泥土,張家界市桑植縣洪家關白族鄉林業站站長王成忠來到打鼓泉村陳家院子的一處砂巖礦的斜坡上,查看石場復綠情況。他扶正一棵樹苗,現場給村民做技術指導,“石場種樹,要講究成活率,苗要栽正,土腳要深,遇到干旱,要潑水護苗,保護樹木成長!”

洪家關鄉有栽樹護林的習俗,民間遵循“樹不打巔,杉不剝皮,不吃野味,不燒野火”等俗規,村民養成了“上山不砍樹,進林不殺生,下河不毒魚”等美俗。誰破壞樹苗、捉野獸、打鳥雀、抓青蛙,誰就會遭到群眾阻攔。去年9月,該鄉推行林長制,建立鄉村組三級護林網絡,把全鄉分成49個網格,24小時監測,全鄉沒有發生一起火災、一起傷害野生動物案件、一起偷伐林木事件,森林資源得到全面保護。

“這里的老百姓對山林感情特別深,自覺栽樹栽竹,護林愛林蔚然成風,為林長制的深入推進打下了牢固基礎。”王成忠深有感觸地說。

讓林長制成為興林富民的靠山

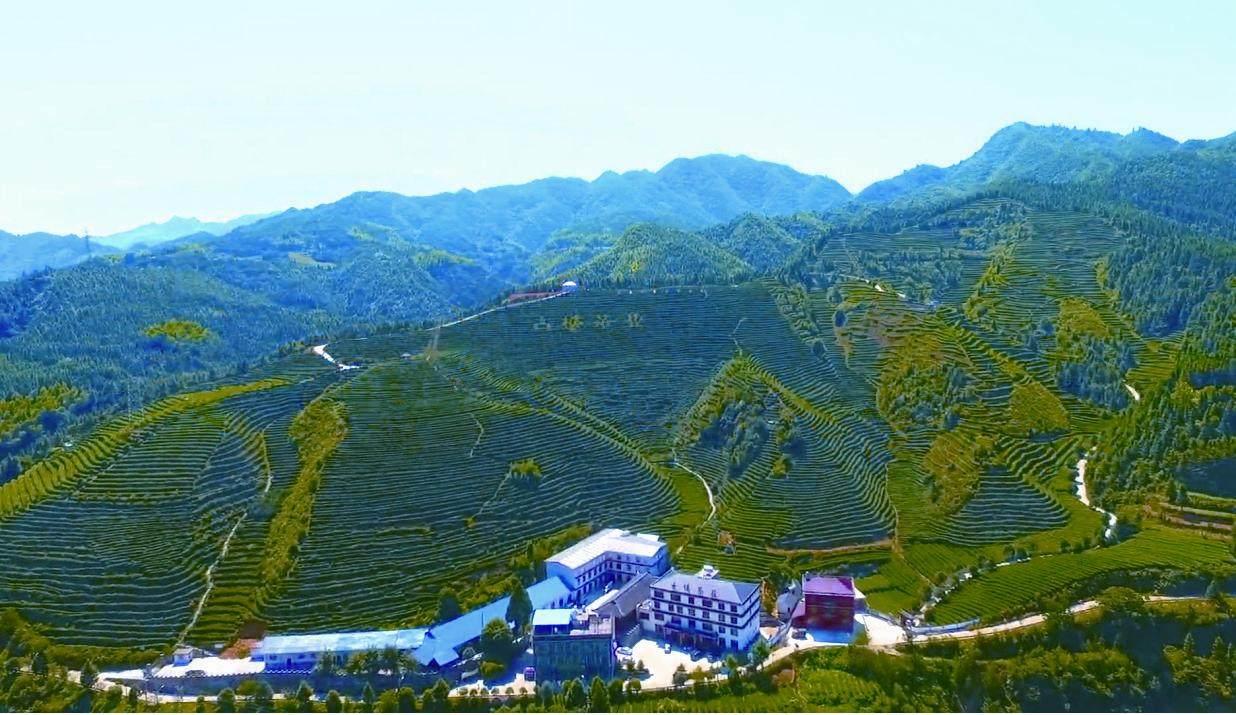

“林下采茶,家中制茶,雖然爬山勞作人辛苦點,但是一天下來可收入200多元,跟在外務工差不多,實現了就業顧家兩不誤。”東安縣林農胡其兵說。作為地道的塘家村人,林業大戶胡其兵見證并享受到了林業生態帶來的紅利。

“東安縣擁有豐富的林業資源,我們全面推行林長制,因地制宜發展林下經濟,在林業資源保護中拓展增收渠道,促進林農增收。”東安縣委書記、縣林長唐何介紹,東安縣各級林長積極推動林下經濟發展,推廣“公司+黨支部+合作社+基地+農戶”生產經營模式,引導農民發展林下野生茶、林下食用菌、林下中藥材、林下養雞、林下養蜂等特色產業,實現農民 “林下增收”,助力鄉村振興。其中,湖南素茗實業有限公司在舜皇山竹林下建成1693.33公頃野生茶基地,舜皇山野生茶產業帶動舜皇山周邊農戶采茶、制茶、品茶,實現產值2000萬元,茶廠“幫扶車間”聘用182戶林農務工,平均年增收2萬余元,吸納1000名農村勞動力就業。

樹高千尺根深在沃土。“林長制”的根在鄉村,和基層林農緊密相連。通過實行林長制,湖南各地正在實現綠色蝶變,并創新生態惠民舉措,增強“五大千億林業產業”的發展力度和后勁,有效促進了廣大群眾增收增福,2021年全省油茶果產量創歷年新高,油茶產業產值達689億元、竹木產業產值達1096億元、生態旅游與康養綜合收入達1206億元、林下經濟產值達494億元、花木產業產值達630億元,全省村莊(建制村)、村莊居住區(自然村)綠化覆蓋率分別達64.22%、35.86%。

在會同縣,“林權貸+企業+合作社+農戶”是林長制支持的森林綠色產業發展模式,作為林權抵押貸款受益者,會同綠地高新公司,今年上半年就是按照這一模式將140 萬元勞務經費按業績貢獻多少分配給了全縣 18 個鄉鎮 25 個筍竹合作社,用于獎勵這個春季為其收購 600 萬斤春筍的 25 個村。合作社作為新型經濟組織,一頭連著企業,一頭連著農戶。今年以來,他們共組織發動近 10萬農戶次參與綠地高新企業林區道路建設、砍伐楠竹、采挖春筍和楠竹低改,近 4000 個家庭獲得了 5000~10000元不等的收入。同時,25個村集體也因為幫助企業完成基地建設、原材料供應而獲得了每個村 5~10 萬元不等的收益,實現了企業得發展、集體經濟得壯大、農戶得收入的“三贏”。

在懷化市鶴城區,一場“林長引導、帶動+村民自主”的開發實踐正風生水起。林長引導,區林長副林長牽頭組織赴花垣十八洞、鳳凰花海景區考察學習,選準打造以“花、果、山”為突破口的森林旅游項目,籌資20萬元購置花種。區委、區政府投入6000余萬元,規范景區內外基礎設施建設,協調部門力量全力支持;林長帶動,兩委班子成員任村級林長,村集體牽頭統籌景區用地流轉,示范引領群眾籌資入股。白馬花海景區、大坪懷化大峽谷景區均由2個村林長,帶領村支兩委副林長、返鄉創業能手參與發起創新創業,牽頭籌資入股組建旅游經營公司,有力帶動全村村民踴躍集資入股,實現“資金、林農、村組林長、項目、市場”的連鎖集聚;村民自主,突出村民群眾的主體地位。村集體牽頭,村民主動支持流轉土地333.33公頃,2個村共430余戶出資入股旅游公司近600余萬元,其中大坪村每戶均是股東。部分村民群眾自發改造自有院舍,建辦農家樂,培育發展休閑農業、觀光農業,白馬村民彭祖桃創辦農家樂3個月純收入6萬元。目前黃巖區域較大規模農家樂約20余家,是懷化城區周邊規模最集中區域。

“為山川增綠,為百姓增福,這正是我省林長制改革的初衷和目的。”湖南省林長辦相關負責人表示,“只有堅定這個目標和信心,我們才能獲得全社會的支持,獲得人民群眾的衷心擁護與自覺參與,真正讓林長制成為興林富民的靠山。”