國企混改、高管職業背景與企業創新

楊張萌 王鑫斌 (副教授/博士) (天津師范大學管理學院會計學系 天津 300387)

一、引言

我國國有企業的經營范圍涵蓋了關系國計民生的多個領域,如何使其建立健全市場化管理經營機制、激發創新活力、實現高質量發展,一直以來都是國企改革的重中之重。黨的十八屆三中全會指出,積極發展混合所有制經濟是今后深化國有企業改革、完善基本經濟制度的重要實現形式;黨的十九大報告指出,為了實現從“做強做優做大國有企業”到“做強做優做大國有資本”,從“培育具有國際競爭力的國有骨干企業”到“培育具有全球競爭力的世界一流企業”的轉變,要深化國有企業改革,發展混合所有制經濟。可以看出,混合所有制改革是當下及未來一段時間我國國有企業謀求長效發展的基本改革路徑。由于國有企業所有者缺位以及由此產生的內部人控制問題嚴重,相比于市場經濟中自負盈虧、以市場化為導向且具有有效激勵約束機制的非國有企業來說,國有企業的創新活力有待提升,尤其是在國家實施創新驅動戰略、加快建設創新型國家的時代背景下。隨著混合所有制改革的不斷深化,研究國企混改與企業創新之間的內在聯系,對于促進國有企業充分發揮創新排頭兵作用、提升核心競爭力具有十分重要的理論價值和現實意義。

本文以2007—2020年我國滬深A 股國有上市企業的數據為樣本,嘗試對以下問題進行探究:國企混改是否從創新投入和創新產出的角度促進了企業創新?基于高階梯隊理論,高管創新職業背景是否能影響國企混改與企業創新之間的關系?

本文的研究貢獻在于:(1)豐富了關于國企混改經濟后果和企業創新影響因素領域的研究;(2)在國企混改背景下,基于高階梯隊理論,從董事的決策職能、高管的執行職能、監事的監督職能三方面考察其職業背景對企業創新的具體影響,擴展了基于國企混改框架下高管特質作用領域的研究;(3)為進一步深化國企改革、提高國有企業自主創新能力提供了一定的實踐啟示。

二、理論分析與研究假說

從政企關系角度出發,有學者認為地方政府為了實現自身的社會目標和政治目標,會將一些政策性負擔轉移給國有企業(Lin et al.,1998),很可能使國有企業在承擔較多政策性負擔的情況下,不得不放棄風險較高的創新投資項目(許為賓等,2019),即使這些創新項目有助于增進公司競爭力和長期價值最大化(陳林等,2019)。同時,國企所承受的政策性負擔也導致了預算軟約束的產生,而嚴重的預算軟約束又使得國企的資金浪費較為嚴重(林毅夫等,2004),可能難以長期持續為創新活動注入資金。因此,國企開展創新活動的能力不強。

從管理者角度出發,有學者認為國有企業所有權虛置,且缺乏對經理人的有效監督和激勵機制(Laffont et al.,1993),所有者缺位問題使經理人原本清晰的誠信責任變得模糊,導致國有企業代理問題更加嚴重(李壽喜,2007)。國企主要采用行政化的管理手段和由政府直接或間接任免高管的方式,使得被委任的高管同時具有“經濟人”和“政治人”的雙重身份(楊瑞龍等,2013),而創新活動具有不確定性,整體投入金額大、回報周期長、風險高,需要對創新活動帶來的前期研發投入高昂、后期研發產出失敗具有較高的容忍度(Manso,2011),但擁有“政治人”身份的高管為了追求短期內的快速政治晉升,更愿意選擇投入少、回報快的投資項目,導致過度規避風險的代理問題的產生。因此,國企開展創新活動的意愿不高。

隨著國企混改的進行,一方面,非國有股東天然的“逐利動機”帶有顯著的“經濟人”特征,更加注重企業資金使用效率的提升,開始聚焦于有助于實現企業長期價值最大化的創新項目。同時,有些非國有股東具有長遠的投資視野和優秀的價值發現能力,不僅能識別出具有發展前景的創新項目,避免過度投資,還能提高投資回報率,促進企業可持續發展。因此,國企的價值創造力(王艷華等,2022)和開展創新活動的能力被提升。另一方面,國企混改引入了非國有股權,國有股“一股獨大”的局面被改變,在非國有股東話語權的提升和國家積極倡導國企混改的外部環境的雙重影響下,原有的行政化管理模式逐漸淡化,選聘方式也由原來“自上而下的政府官員式”過渡為市場化選聘(鄭志剛,2020),高管的“經濟人”身份開始凸顯,市場化薪酬激勵他們以企業長遠利益為導向來開展創新活動。因此,國企開展創新活動的意愿被提升。

綜上分析,本文提出以下假設:

H1:國企混改能促進企業創新。

由于國企自上而下的行政化任命機制,被任命者可能缺乏開展創新活動所需的專業性。基于高階梯隊理論,高管的背景會影響其認知能力和感知能力,使得他們的行為方式存在差異,進而影響企業的生產經營(Hambrick 和Mason,1984)。在國企混改的背景下,具有創新職業背景的高管能有效發揮自己的職能。首先,多年的創新執業經驗使高管深刻認識到創新是企業培養核心競爭力的關鍵,對創新益處的認知能力使其開展創新活動的意愿得到提升;其次,執業過程中磨練的卓越洞察力使高管具有創新感知能力,有利于幫助企業及時抓住具有長遠發展前景的創新機會,他們所累積的專業知識也能對創新活動開展過程中遇到的問題進行解答,成為企業順利開展創新活動的主力軍。同時,為了更好地滿足企業發展的需要,通過市場化的選聘方式會吸納很多具有創新視野和創新專業知識的人才,滿足開展創新活動所需的專業性。在我國上市公司治理結構中,進行經營投資決策是董事會的基本功能(謝志華等,2011),創新活動開展與否、投入金額多少、是否中止創新活動也主要受到董事會的影響,國企混改使得董事敢創新、能創新,促進了企業創新;而高層管理者主要是向董事會遞交開展創新活動的議案、執行董事會的決議,并對公司和全體股東的利益負責,但其也可能出于自利動機,在執行業務過程中“不作為”或“亂作為”,從而損害創新效益,隨著國企混改的開展,所有者缺位及由此產生的內部人控制問題得到緩解,高層管理者“經濟人”的身份驅使其為獲得高額報酬而積極促進企業創新;監事的主要職能是對董事和高級管理人員的行為進行監督,但國有企業監事的監督能力常常因所有者缺位而受到董事和高級管理人員“內部人控制”行為的制約,國企混改使得混合所有制企業的監事會治理能力更強(楊鍇和趙希男,2018),在企業積極進行創新研究的整個過程中,對董事和高級管理人員的行為進行監督,從而促進企業創新。

綜上分析,本文提出以下假設:

H2:在國企混改的背景下,有創新職業背景的董事能促進企業創新。

H3:在國企混改的背景下,有創新職業背景的高層管理者能促進企業創新。

H4:在國企混改的背景下,有創新職業背景的監事能促進企業創新。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文從CSMAR數據庫中選取了2007—2020年滬深A股上市企業為初始研究樣本。本文選擇2007年作為研究起點,主要考慮到:2007年股權分置改革完成后,非國有資本進入國有上市公司的情況才逐漸普遍。同時,對初始數據進行了如下篩選:(1)因為本文的研究視角是“國企混改”的經濟后果,故只保留產權性質為“國有”的樣本公司;(2)剔除ST、*ST等類型的樣本公司;(3)剔除金融行業的樣本公司;(4)剔除關鍵數據缺失的樣本;(5)剔除數據異常的樣本,如:資產負債率大于1。最終得到11 065個觀測值,為了消除異常值的影響,本文對所有相關連續變量都進行了上下1%的Winsorize 處理。

(二)變量定義

1.企業創新:參考李莉等(2018)的研究,以企業研發支出占營業收入的比重來衡量創新投入(R&D)。參考張蕊等(2020)的研究,以滯后一期的公司發明專利、實用新型、外觀設計的申請總數加1 后的自然對數來衡量企業創新產出(Patent)。

2.國企混改:參考曹越等(2020)的研究,以國企前十大股東中非國有股東持股比例之和是否超過10%來衡量國企混改(Mixstructure),當非國有股東持股比例之和大于10%時,Mixstructure取值為1,否則取值為0。

3.高管職業背景:參考劉中燕(2021)的研究,以具有創新職業背景的董事、高層管理者、監事的人數分別加1后的自然對數來衡量具有創新職業背景的董事(Innovdir)、高層管理者(Innovexe)、監事(Innovsup)。

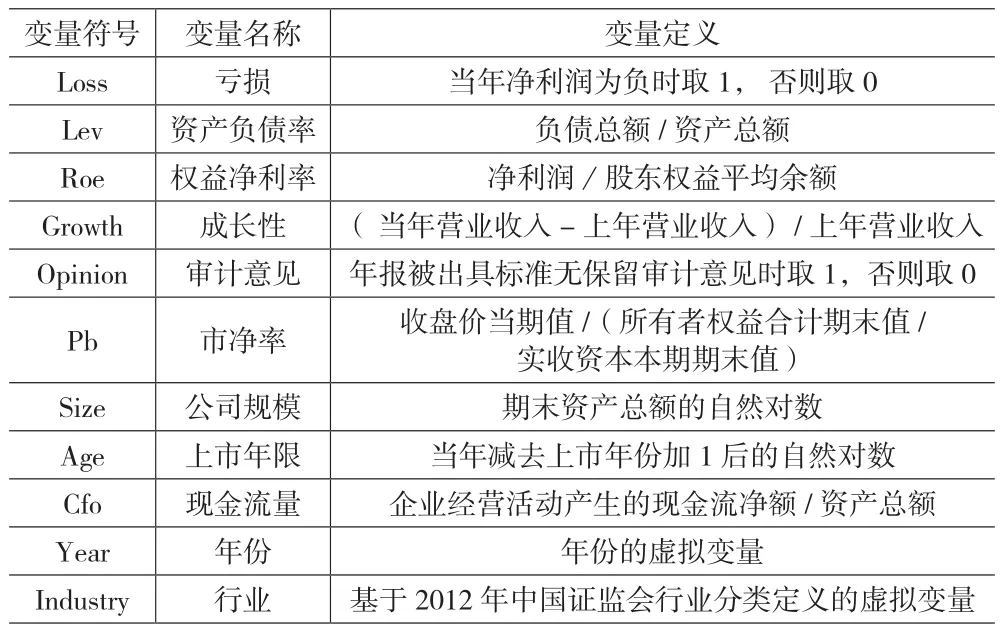

4.控制變量:參考劉運國等(2016)、馬新嘯等(2021)、湯泰劫等(2020)的研究,本文選取虧損、資產負債率、權益凈利率、成長性、審計意見、市凈率、公司規模、上市年限、現金流量作為回歸分析的控制變量。除此之外,還控制了行業固定效應和年度固定效應。變量符號和定義見下頁表1。

表1 控制變量定義

(三)模型設計

為了檢驗國企混改與企業創新之間的關系,本文構建了如下回歸模型:

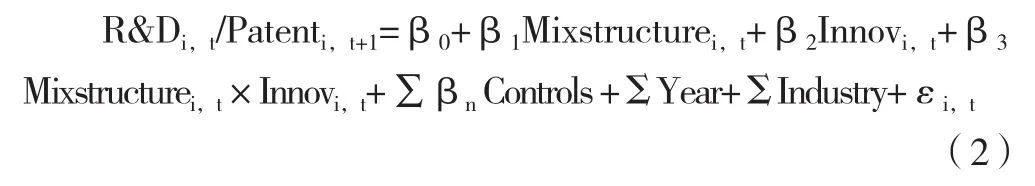

為了檢驗國企混改背景下,高管職業背景與企業創新之間的關系,本文構建了如下回歸模型:

其中,Innov表示具有創新職業背景的董事(Innovdir)、高層管理者(Innovexe)和監事(Innovsup)。

四、實證檢驗與分析

(一)描述性統計分析

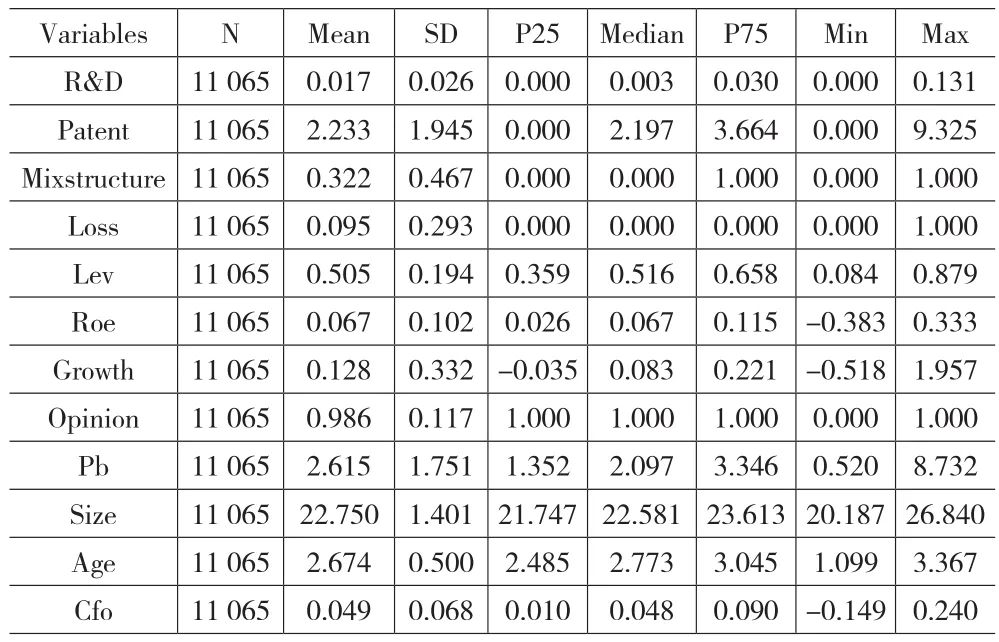

由表2變量的描述性統計結果可知,R&D的最大值為0.131,最小值為0,均值為0.017,Patent的最大值為9.325,最小值為0,均值為2.233,表明樣本公司的創新投入和產出程度存在較大差異,研究其影響因素具有重要現實意義;Mixstructure的均值為0.322,表明樣本中有32. 2%的國企具有混合股權結構。其余變量的描述性統計結果不再贅述,詳見表2。

表2 變量的描述性統計

(二)相關性分析

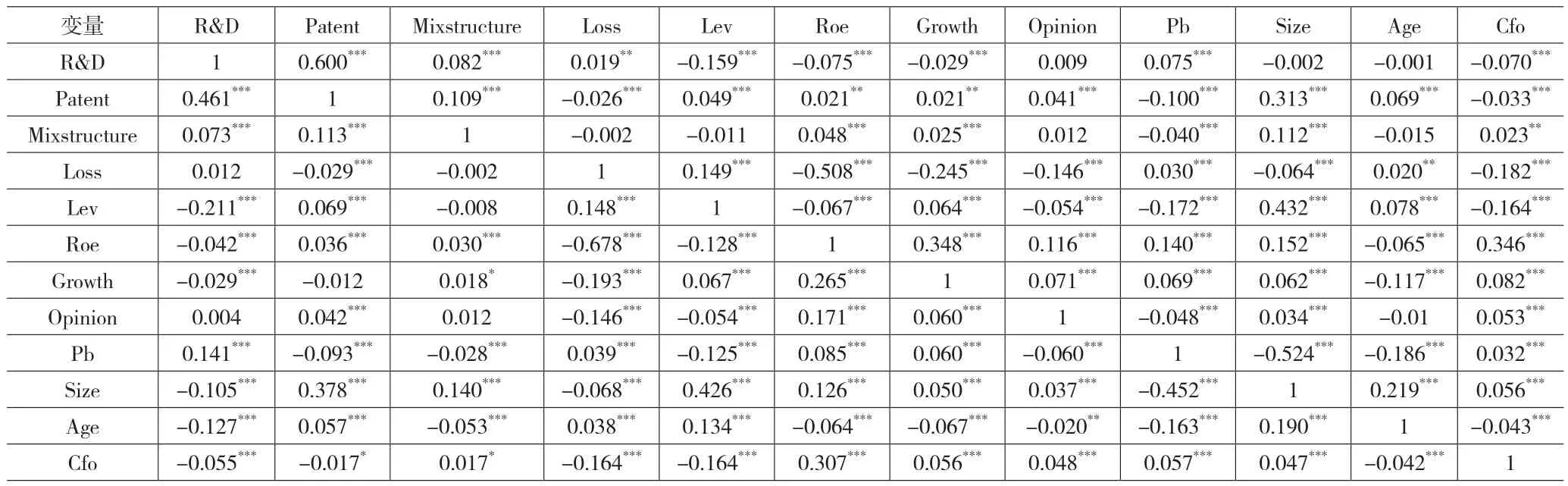

由表3變量Spearman和Pearson的相關系數分析結果可知,Mixstructure與R&D、Patent的相關系數均在1%的水平上顯著為正,初步驗證了假設1。除此之外,各個變量的VIF 值都小于3,遠小于10,控制變量之間的相關系數的絕對值均未超過0.7,表明它們之間不存在嚴重的多重共線性問題。

表3 Spearman(Pearson) 相關系數

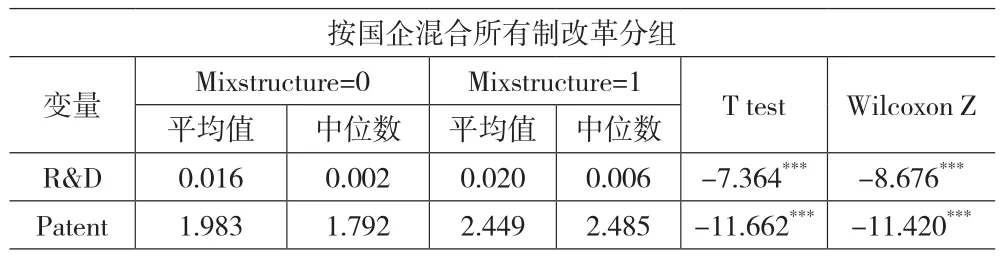

(三)單變量檢驗

表4列示了國企混改對創新投入以及創新產出影響的單變量檢驗結果,從均值和中位數的對比可以看出, T檢驗和Wilcoxon Z 檢驗結果均在1%的水平上顯著,初步驗證了假設1。

表4 單變量檢驗

(四)實證結果分析

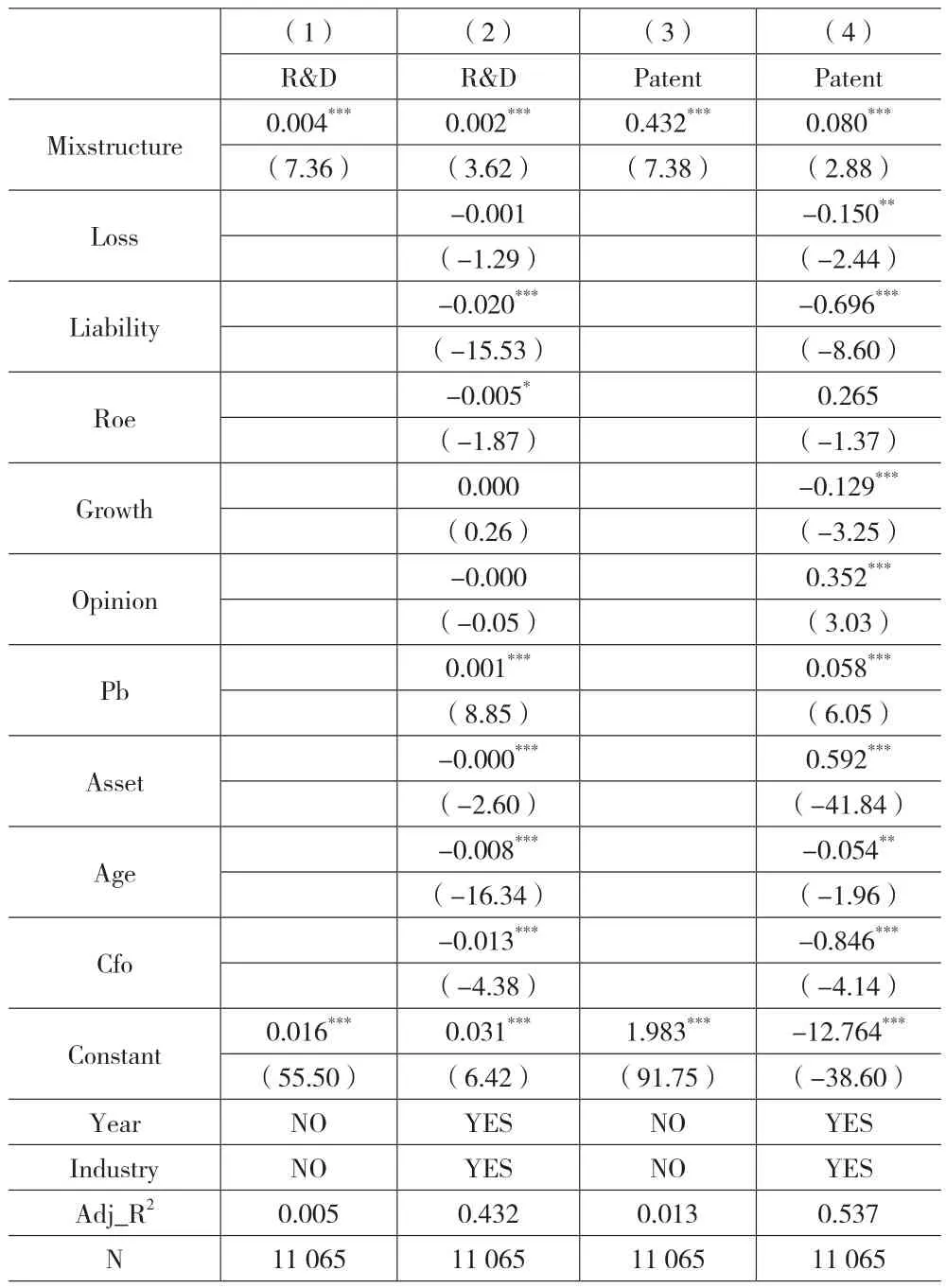

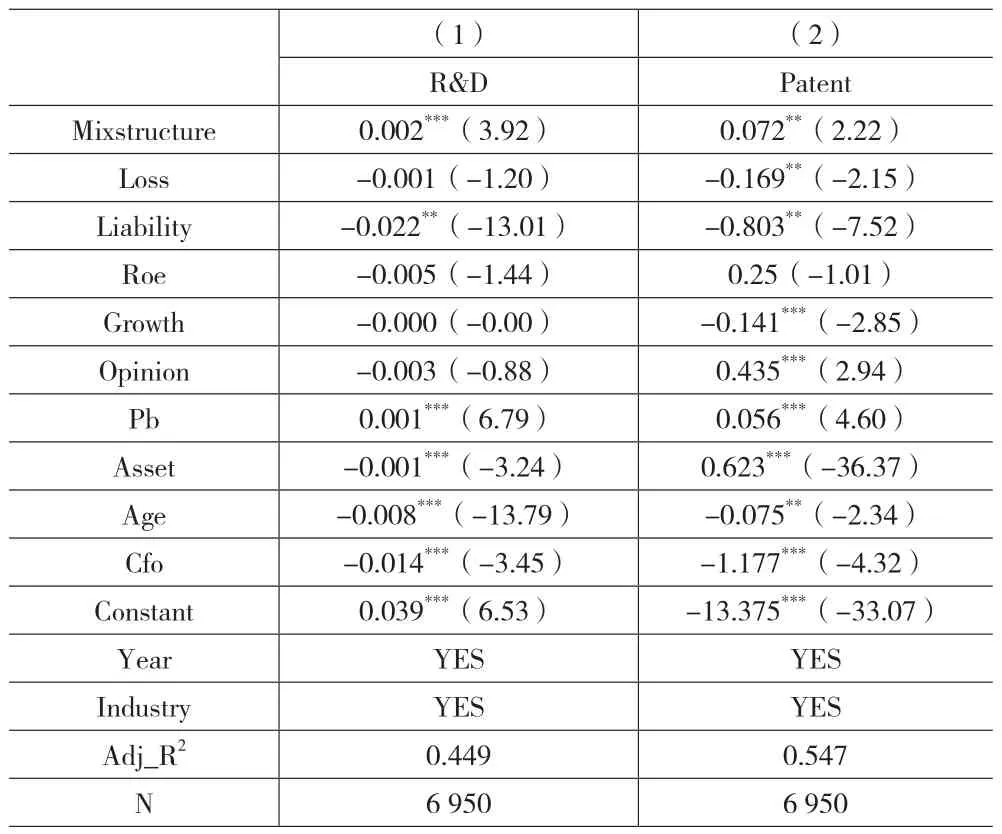

下頁表5列示了國企混改與企業創新關系的檢驗結果。表5第(1)列和第(3)列是未考慮公司特征、行業效應、年度效應的情況,回歸結果顯示,Mixstructure的回歸系數分別為0.004和0.432且均在1%的水平上顯著;第(2)列和第(4)列是加入相關控制變量之后的情況,回歸結果顯示,Mixstructure的回歸系數分別為0.002和0.080且均在1%的水平上顯著,表明國企混改提升了企業積極開展創新活動的能力和意愿,從而顯著促進了企業的創新投入和創新產出,證實了假設1。此外,在控制變量方面,與現有文獻基本一致,其中,Liability與R&D、Patent均在1%的水平上負相關,說明企業的長期償債能力會限制企業創新活動的開展;Pb與R&D 、Patent均在1%的水平上正相關,說明股東財富的增加會促使企業積極開展創新活動。

表5 國企混改與企業創新

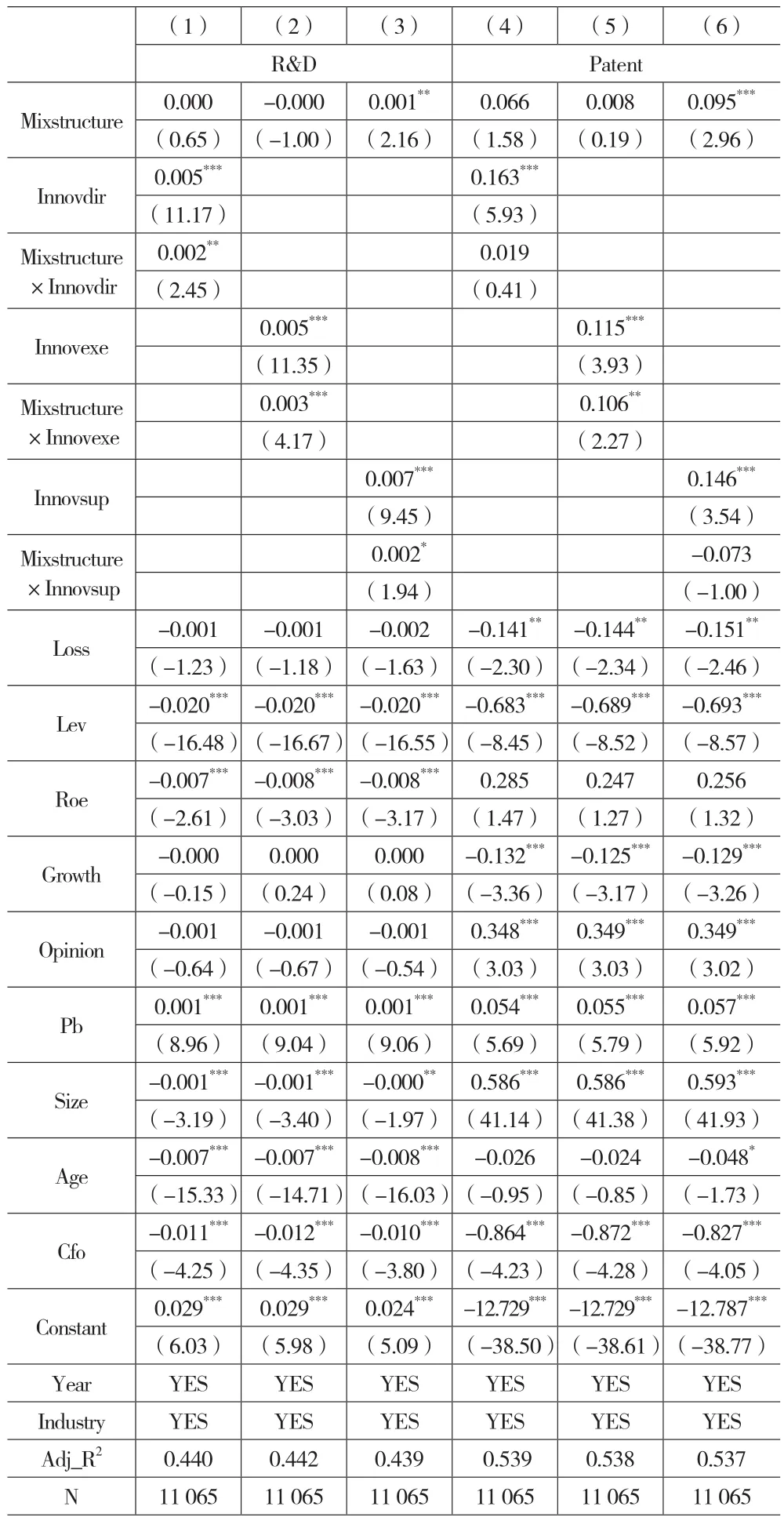

表6列示了在國企混改背景下,高管職業背景與企業創新關系的檢驗結果。回歸結果顯示,在第(1)、(4)列中,Mixstructure與Innovdir的交乘項系數在R&D組顯著,而在Patent組不顯著,表明董事創新職業背景對國企混改與企業創新投入之間的關系具有正向調節作用,可能原因是其主要職能是決策公司的各項事宜,創新投入金額的多少也恰恰需要董事進行決議,而創新產出主要涉及決議之后的落實層面。在第(2)、(5)列中,Mixstructure 與 Innovexe的交乘項系數分別為0.003、0.106,且分別在1%、5%的水平上顯著,表明高級管理人員創新職業背景對國企混改與企業創新投入及產出之間的關系具有正向調節作用,可能原因是高級管理人員作為企業發展的中堅力量,不但要為企業創新活動的開展獻計獻策,還要統籌安排創新活動的落實情況,驗證了假設 3。在第(3)、(6)列中,Mixstructure與Innovsup的交乘項系數在R&D組顯著,而在Patent組不顯著,表明監事創新職業背景對國企混改與企業創新投入之間的關系具有正向調節作用,可能原因是相對于創新投入來說,創新產出是一個漫長且復雜的過程,即使監事具有與創新相關的專業知識,其監督職能也難以覆蓋到創新活動的方方面面。

表6 國企混改、高管職業背景與企業創新

(五)穩健性檢驗

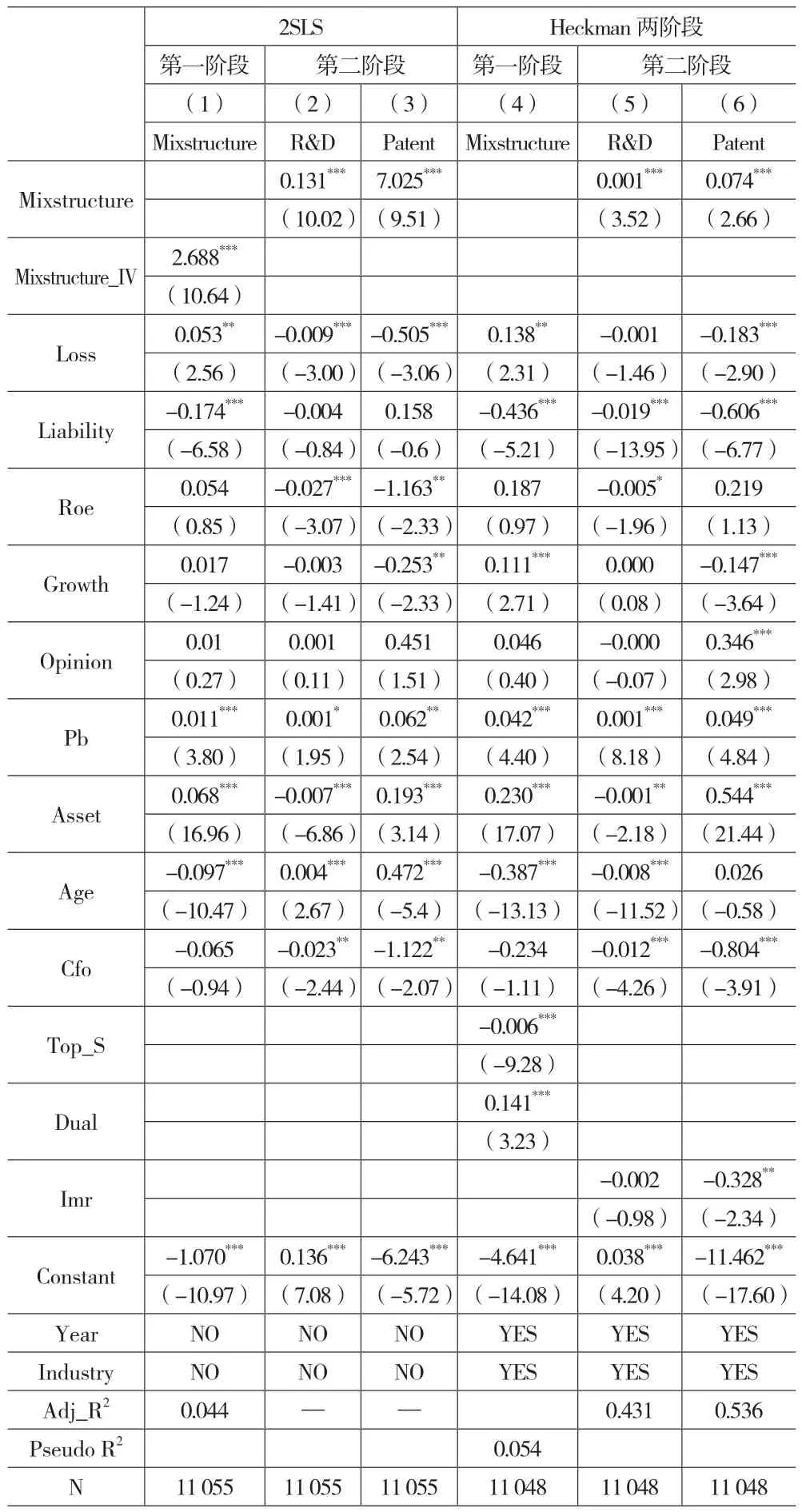

1.工具變量法。為了控制國企混改和企業創新之間可能存在的反向因果問題,本文參考祁懷錦等(2021)的研究,采用前十大股東中非國有股東持股比例之和的行業年度中位數(剔除自身)作為國企混改的工具變量(Mixstructure_IV),原因在于:一方面,同一行業的企業所具有的特征和所需資源比較類似,滿足相關性要求;另一方面,同行業其他企業的非國有股東持股比例不會對企業自身創新水平產生直接的影響,滿足外生性要求。同時,該工具變量也通過了不可識別檢驗(Kleibergen-Paap rk LM統計量)和弱工具變量檢驗(Cragg-Donald Wald F 統計量)。運用兩階段最小二乘法(2SLS)進行回歸的結果如表7所示,第(1)列中,Mixstructure_IV 的回歸系數在1%的水平上顯著,說明工具變量選取有效,在第(2)列和第(3)列中,Mixstructure的回歸系數分別為0.131和7.025且均在1%的水平上顯著,說明在控制可能存在的互為因果問題之后,假設1仍得到證實。

表7 工具變量法和Heckman兩階段模型

2.Heckman兩階段模型。考慮到可能存在某些因素使得一些國企更愿意參與混改,而另一些則不愿意參與,使得樣本可能存在自選擇偏差問題,本文參考湯泰劫等(2020)、馮慧群和郭娜(2021)的研究,運用Heckman兩階段模型進行回歸,在第一階段回歸中,除模型1的所有控制變量外,還增加了第一大國有股東的持股比例(Top_S)和董事長與總經理是否兩職合一(Dual)這兩個控制變量進行國企是否愿意參與混改的Probit 回歸,并計算出逆米爾斯比率(Imr);在第二階段中,將第一階段估計得出的逆米爾斯比率(Imr)作為控制變量代入模型1中進行回歸,結果如表7所示。表7第(4)列中,Top_S 和Dual的回歸系數均在1%的水平上顯著,說明控制變量選取有效;在第(5)列和第(6)列中,Imr的回歸系數分別為-0.002、-0.328,Mixstructure的回歸系數分別為0.001和0.074且均在1%的水平上顯著,說明在控制樣本自選擇偏差之后,假設1仍得到證實。

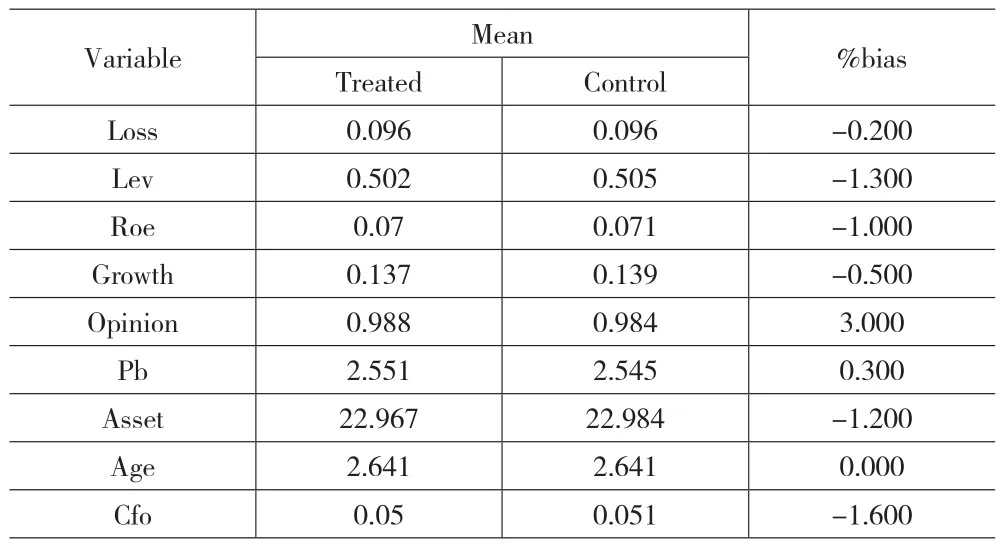

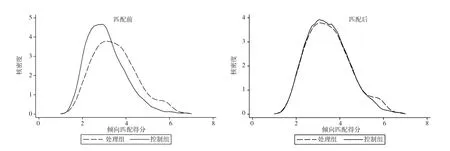

3.傾向得分匹配法(PSM)。由于企業創新受到眾多因素的影響,且單變量檢驗表明Mixstructure=0和Mixstructure=1兩組樣本之間的創新水平確實存在較大的差異,因此可能存在某些公司特征方面的因素既影響國企混改又影響企業創新,造成內生性問題。參考耿云江和馬影(2020)的研究,本文采取傾向得分匹配法(PSM)以緩解公司特征方面的變量對國企混改和企業創新之間關系的影響。具體地,本文根據控制變量進行最鄰近且無放回的1∶1匹配,從而得到配對樣本。同時,對配對樣本進行平衡性檢驗,結果如表8所示,平衡后的均值偏差(%bias)均小于10%,說明處理組和控制組在公司特征方面不存在顯著差異,滿足平衡性假設;通過下頁圖1比較匹配前后的核密度圖可以看出,匹配后兩組樣本的核密度曲線非常相近,說明“共同支撐集”范圍比較大,滿足共同支撐假設。最后,對兩組樣本按模型1進行回歸,結果如下頁表9所示,Mixstructure的回歸系數分別為0.002、0.072,且分別在1%、5%水平上顯著,表明在控制內生性問題之后,假設1仍得到證實。

表8 平衡性檢驗

圖1 匹配前后核密度圖

表9 傾向得分匹配法

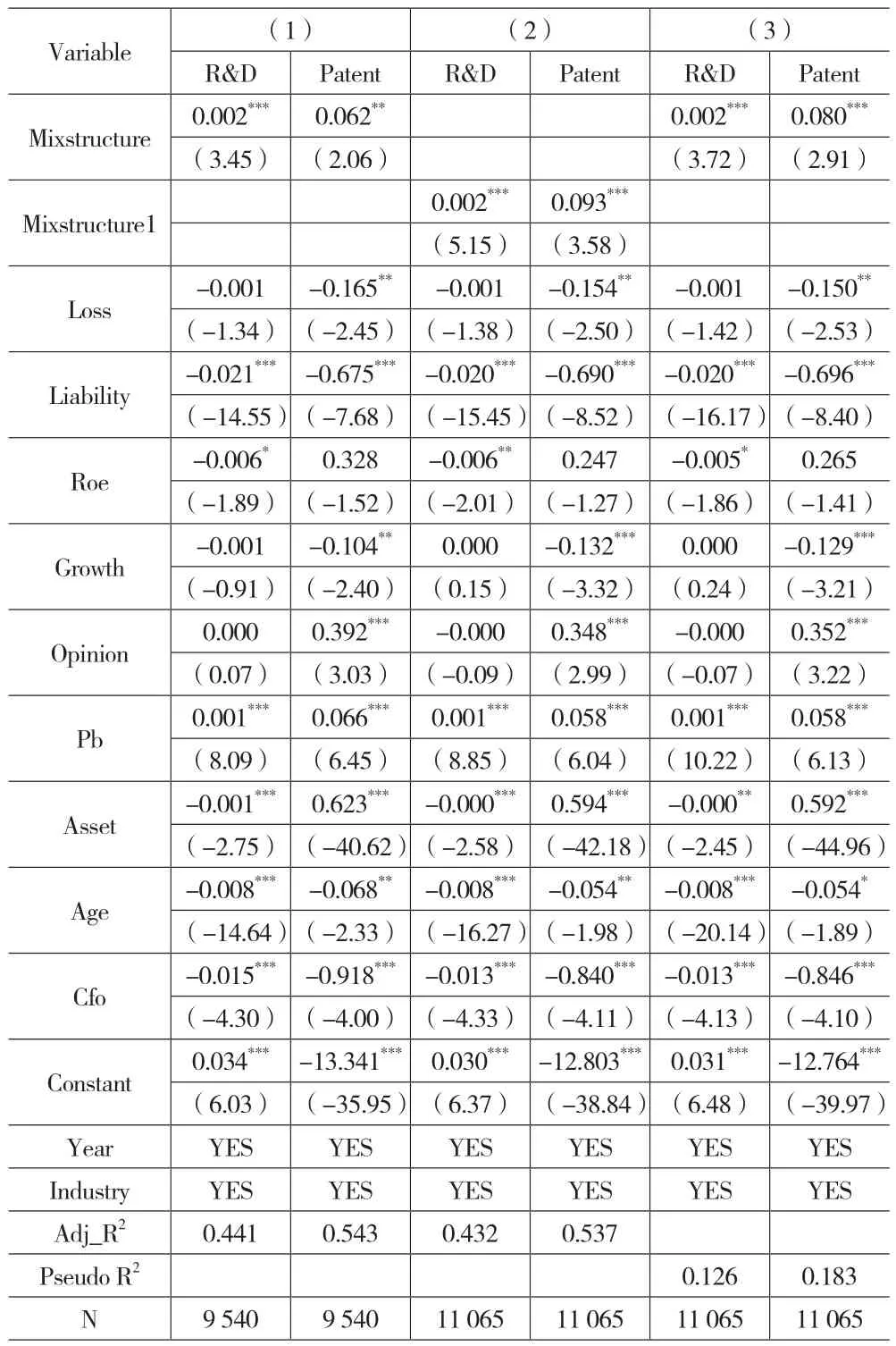

4.改變樣本區間。考慮到2008年全球金融危機對企業的生產經營活動可能產生重大影響,為了保證樣本公司處于一個相對穩定的外部環境之下,參考曹越等(2020)的研究,本文刪除2007年、2008年的樣本數據,重新進行回歸。結果如表10的(1)部分所示,在改變樣本區間之后,回歸結果仍與前文一致。

表10 國企混改與高管創新:改變樣本區間、變量衡量方式、回歸模型

5.改變變量衡量方式。參考王美英等(2020)的研究,本文采用前十大股東中非國有股東持股比例之和超過5%時取1,否則取0的虛擬變量來衡量國企混改,記為Mixstructure1,重新進行回歸。結果如表10的(2)部分所示,改變變量衡量方式之后,回歸結果仍與前文一致。

6.改變回歸模型。考慮到創新投入變量和創新產出變量均具有離散性和非負整數的性質,且大量取值為零,所以采用Tobit回歸模型。結果如表10的(3)部分所示,在改變回歸模型之后,回歸結果仍與前文一致。

五、研究結論和實踐啟示

創新不僅是引領發展的第一動力,也是企業培養核心競爭力的基礎。國有企業是我國國民經濟的主導力量,也是社會主義經濟的重要支柱和我國現代化經濟體系建設中的深厚力量,因此,在深化國有企業改革時,必須提高其創新能力,以此實現高質量發展。本文以2007—2020年我國滬深A 股國有上市企業的數據為樣本,檢驗了國企混改與企業創新之間的關系以及高管職業背景對二者關系的影響。研究發現,國企混改能顯著提升企業創新投入和創新產出。同時,進一步研究發現,在國企混改的背景下,高管能積極利用自身職業背景所積累的與創新有關的專業知識,有效發揮其職能,董事積極做出創新決策,高層管理者認真開展創新業務,監事敢于行使監督職能,實現了從決策、執行、監督環節對企業創新的促進作用。

在國企改革以提高自主創新能力為重要目標的時代背景下,本文拓寬了國企混改與企業創新領域理論研究的維度,為國有企業積極進行混改來促進創新活動開展提供了一定的理論支持,同時得出如下實踐啟示:(1)從董事、監事、高級管理人員的維度來說,為了使其職能得到有效發揮,企業要積極鼓勵具有創新專業知識的人才充分發揮才干,從決策、執行、監督各個環節為企業創新活動的開展保駕護航。(2)從國企混改維度來說,要切實提高非國有股東在國有企業所享有的話語權,彌補所有者缺位,與國有股東形成風險共擔的整體。同時,引導國有企業建立以創新為導向的經營管理機制,健全提升企業核心競爭力的長效體制。