高校審計整改全過程控制機制研究

蔡靜靜 (中國石油大學(華東)審計處 山東青島 266580)

內部審計是高校治理的基石,審計工作的最終目的就是要從制度和體制上解決問題,提高被審計單位的管理水平。2018年5月,習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上發表重要講話,指出各地區各部門特別是各級領導干部要積極主動支持配合審計工作,依法自覺接受審計監督,認真整改審計查出的問題,深入研究和采納審計提出的建議,完善各領域政策措施和制度規則。審計整改是審計的最終目標,本文試對審計整改的全過程控制機制進行研究,以期形成良好的“閉環”管理模式,更好發揮審計的監督保障作用。

一、我國審計整改制度的發展

通過梳理審計整改發展的路徑可以發現,2011年頒布的《中華人民共和國國家審計準則》對審計整改檢查工作做了專門介紹,指出審計整改檢查工作是審計工作不可或缺的一部分,審計機關應建立審計整改檢查工作機制。在2006年修訂的《審計法》中初次提到了審計整改制度。2010年修訂的《中華人民共和國審計法實施條例》規定,如果被審計單位拒不執行審計決定,審計機關可以申請人民法院強制執行。2015年出臺的《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及《關于實行審計全覆蓋的實施意見》等相關配套文件,對于我國審計事業創新發展具有里程碑式的重要意義。《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》明確指出要建立聽取和審議審計整改報告機制,對整改不力的,要對被審計單位主要負責人進行約談。2016年審計署制定了《“十三五”國家審計工作發展規劃》,多次提到“整改”一詞,指出要推動整改問責、整改報告、整改公告等機制的形成,足以看出國家對于審計整改工作的重視。對于高校,教育部于2015年、2017年分別印發了《教育部關于加強直屬高等學校內部審計工作的意見》《教育部經濟責任審計整改工作辦法》,要求各高校加強審計整改工作,推進審計結果公開。

二、審計整改難的具體表現及深層次原因分析

(一)審計整改難的具體表現

通過梳理現有文獻,可以發現審計整改難的具體表現主要包括以下幾個方面:一是內部審計單位對整改工作認識不到位,將主要精力放在了審計工作上,對審計整改工作投入較少,未認真檢查被審計單位的整改落實情況(陜西省審計廳法制處,2008;曹潤林,2008;王薛,2019)。二是被審計單位對審計整改工作認識不到位,認為審計提出的問題都是小問題。少部分單位甚至存在抵觸情緒,不配合審計人員開展工作,只是就事論事,不能從源頭上對審計問題進行整改(陜西省審計廳法制處,2008;王薛,2019)。三是未形成各部門聯動整改的合力及相關部門共同參與的聯席會議制度,審計整改工作主要由內部審計部門完成,其他部門基本不參與(陜西省審計廳法制處,2008;毛天祥,2008;駱勇,2011;周效名,2020)。

(二)審計整改難的深層次原因分析

審計整改之所以存在上述種種問題,應該從本質上、源頭上找原因,才能“對癥下藥”。通過對審計整改難的各種表現進行分析研究,本文認為主要是由于以下幾方面原因:

1.審計整改制度未達到立法層次以及條文不夠細化。《中華人民共和國國家審計準則》《中華人民共和國審計法實施條例》《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》等都屬于行政法規,沒有法律效力。雖然《中華人民共和國審計法實施條例》指出審計機關可以申請人民法院強制執行,具有建議行政處分權,但是對于如何申請、什么時候可以申請沒有作具體規定;新修訂的《中華人民共和國國家審計準則》指出對于被審計單位未整改的事項,審計機關可以依法采取相關措施,但是也沒有說明可以采取什么措施,可操作性不強;《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》對于審計整改的對象、程序、措施等也缺乏具體細則。

2.審計整改缺乏評價標準。目前,對于審計整改完成程度的判斷缺乏評判標準,在實際工作中,主要是根據審計人員的主觀判斷,而且每名審計人員對于是否完成整改也有異議。新修訂的《中華人民共和國國家審計準則》只是規定了審計整改檢查的內容、方式等,也未給出具體的評判標準。所以,由于評判標準的缺失導致存在主觀評價的情況。

3.審計建議不具有強制性且質量不高。審計報告中的審計決定和審計建議在具體實施時具有明顯差異,前者具有強制性,而后者不具有強制性,被審計單位可以有選擇地執行。高校內部審計監督最常用的方式是提出審計建議,但作用較為溫和。另外,一般審計人員對審計問題部分會字斟句酌地編寫,但是對審計建議部分往往關注較少,提出的審計建議可操作性較低,不同的審計報告提出的審計建議大同小異。被審計單位一般也無從下手,不知道到底該怎樣整改。

三、高校審計整改全過程控制工作機制

要想使審計整改工作落實到位,必須推動審計整改工作規范化、程序化。本文擬建立自整改發起階段、實施階段、完成階段及后續應用階段的全過程控制工作機制,形成良好的“閉環”管理模式,具體如下:

(一)審計整改發起階段工作機制

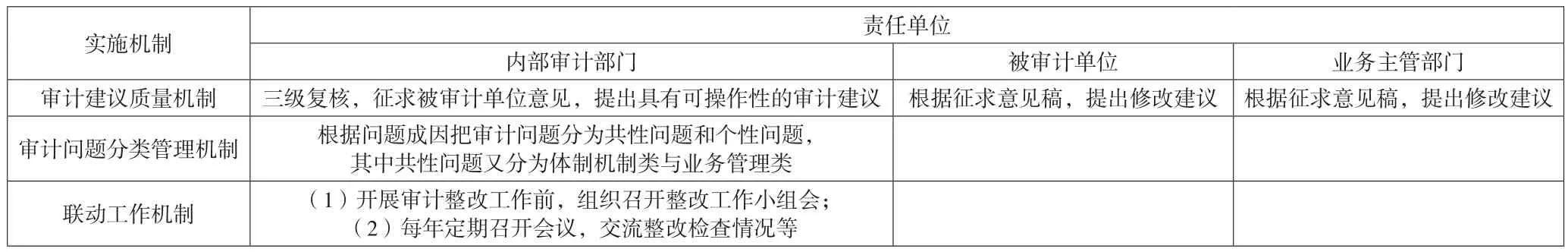

整改發起階段工作機制主要包括審計建議質量機制、審計問題分類管理機制以及聯動工作機制,具體如表1所示。

表1 審計整改發起階段實施機制責任分解明細表

1.審計建議質量機制。審計建議質量決定了審計建議是否被采納,低質量的審計建議可操作性較低,被審計單位接受的可能性較小(呂君杰、許清澄、鄭石橋,2014)。審計部門在提出審計建議時,著重關注以下兩點:一是從產生審計問題的根源上入手,找出問題的內在原因,不能就事論事地提建議。二是在審計報告正式下發之前,要征求被審計單位和相關業務主管部門意見,聽取相關單位的建議,以提高審計建議的可行性。

2.審計問題分類管理機制。要想落實整改,必須對問題進行分類管理,找準各類問題的成因,而不能全部“一刀切”。建議按照問題的成因把審計問題劃分為共性問題和個性問題,針對不同類型的問題,采取不同的整改策略。共性問題又可以分為體制機制類與業務管理類,體制機制類問題即多個部門存在的學校管理體制、制度方面的問題,可以由學校辦公室督辦;業務管理類問題是由于業務主管部門管理不善、責任不清等原因造成的,可以由審計部門下達職能部門協同配合整改建議書,由業務主管部門牽頭整改;個性問題是指被審計單位自己就可以即時整改的問題。

3.聯動工作機制。為確保審計整改落到實處,應形成與黨委組織部門、人事部門、紀檢監察部門或相關領導小組成員單位的聯動工作機制。具體來說,主要包括兩個方面:一是對于重要審計項目,在開展審計整改工作前,組織召開整改工作小組會,與紀檢、組織、人事、財務、資產等部門商議整改具體工作方案。二是每年定期召開聯席會議,了解上一年度審計整改落實情況,對于審計整改中遇到的體制機制、難點重點問題進行交流溝通,提出解決問題的方案。

(二)審計整改實施階段工作機制

審計整改實施階段工作機制包括溝通機制、報告機制、問題清單與整改清單機制等方面,具體如表2所示。

表2 審計整改實施階段實施機制責任分解明細表

1.溝通機制。要想讓整改更好地落實到位,內部審計部門應該與相關單位和人員進行積極的溝通,取得他們的支持。這里的溝通機制包括三個層面,具體包括:一是與學校層面溝通。包括與校長、分管校領導、校長辦公室溝通。對于共性問題中學校整體體制、機制方面存在的問題,必須由學校層面整體推動,才能得到整改。審計部門負責人應做好與分管審計工作校領導的溝通工作,對于重要審計項目中問題的整改,可以爭取在校長辦公會上匯報,得到更多校領導的重視與支持。二是與業務主管部門溝通。對于共性問題中的業務管理類問題,僅憑被審計單位一己之力不能解決,內部審計部門需要與相關業務主管部門積極溝通,督促其承擔起整改職責,可以通過召開專題會議的方式共同商議整改方案,制定解決問題的具體措施。三是與被審計單位溝通。內部審計部門要主動上門幫助被審計單位整改,召開審計整改座談會,了解其整改中存在的具體困難,共同研究解決問題的辦法。

2.審計問題“問題清單”與“整改清單”機制。《教育部經濟責任審計整改工作辦法》指出“教育部內部審計部門開展審計整改跟蹤檢查,實行‘問題清單’‘整改清單’‘銷號清單’對接機制”。對審計問題建立清單機制,可以推而廣之,應用到其他類型項目的整改中,對審計問題實行“清單式”管理。首先,審計人員根據審計報告中提出的問題、相關法規依據以及提出的建議等,按問題類別整理形成問題清單。在下發審計整改通知書時,作為附件一并下發給相關單位。其次,相關單位在提交審計整改報告時,一并提交審計整改結果清單,詳細列出已整改、正在整改問題的整改措施以及尚未整改問題的原因。

3.審計整改報告機制。主要包括被審計單位、內部審計部門以及業務主管部門等單位在整改實施階段及時按要求向相關單位匯報整改情況。一是被審計單位。被審計單位在收到審計報告和審計整改通知書后,應當成立整改工作小組,制定整改方案,落實各個問題的整改責任人,按照審計要求上報由分管校領導簽字的審計結果報告和整改問題清單,并提供各問題的整改支撐材料。二是內部審計部門匯總各單位整改落實情況形成整改報告。三是業務主管部門根據審計整改通知書,按時向校領導或審計部門報告涉及本單位的審計整改工作進展情況,及對分管單位整改的監督情況。

4.審計整改責任機制。為將整改工作真正落到實處,高校應進一步建立健全審計整改工作的責任機制。各單位密切配合,共同推動審計整改工作。具體來說,內部審計部門負責審計整改工作的跟蹤檢查和匯總報告等工作;被審計單位是整改工作的責任單位,單位一把手是整改工作的第一責任人,應明確各個問題的責任人,對于僅靠本單位一己之力不能整改到位的問題,要及時與審計部門溝通協調;相關業務主管部門負責督促被審計單位限期整改,并對共性問題中的業務管理類問題進行整改,落實相應的責任人;學校辦公室負責會同審計部門將整改情況匯總上報學校領導。對于共性問題中的體制機制類問題,根據學校領導的批示,下達督查通知書,要求相關責任單位在規定日期前完成整改。

(三)審計整改完成階段工作機制

整改完成階段工作機制包括審計問題清單機制和“三視角”判定機制,主要判斷相關單位是否整改到位,具體如表3所示。

表3 審計整改完成階段實施機制責任分解明細表

表4 審計整改后續應用階段實施機制責任分解明細表

1.審計問題“銷號清單”機制。學校審計部門在開展審計整改情況檢查時可以將“問題清單”與“整改清單”進行比對,實行對賬銷號,整理形成對賬銷號清單,下發給各單位,分管校領導和單位負責人簽字后上交內部審計部門,對整改事項逐一對賬銷號、實施動態化管理。對確實整改到位的問題,可以進行銷號處理;對于整改不徹底的問題,需了解被審計單位的整改困難,由其提出明確的整改時限,督促其最終整改到位。

2.“三視角”判定機制。由于當前針對審計整改是否完成尚沒有評價標準,可以借鑒教育部門在對下屬單位進行整改檢查時所運用的“三視角”判定方法,即從過去、現在和未來三個視角來判斷。過去視角是此類問題發生時是否給單位的經濟利益造成損失,單位是否對相關問題進行調查并進行適當處理;現在視角是目前采取了哪些措施,這些措施是否適合被審計單位,審計日后類似問題是否發生;未來視角是單位是否完善了相應的體制機制,能否有效防止類似問題發生。

(四)審計整改后續應用階段工作機制

審計整改后續應用階段包括審計整改結果運用機制與公開機制兩個方面,具體如第108頁表4所示。

1.審計整改結果運用機制。審計整改結果運用機制主要包括以下幾個方面:(1)被審計單位應當運用審計結果,認真查找管理中的其他不足,補足短板,建立健全本單位內部控制制度。(2)高校應當將審計整改落實情況納入各單位的年度考核中。(3)可以把審計整改結果運用到干部考核中,為學校領導提供決策。

2.公開機制。公開機制主要包括公開的內容和公開的方式。關于公開內容,主要包括以下幾個方面:(1)年度審計整改的落實情況。(2)審計整改取得的實際成效和經驗做法,以及審計整改過程中出現的典型事例。關于公開方式,通過了解當下各高校審計結果公開的開展情況,建議高校可以采取以下幾種方式:(1)可以在校園網上公開。(2)通過學校正式文件公開,主要是針對一些比較敏感不適宜在學校校園網上大范圍公開的問題。(3)以召開會議的方式通報。對于不宜公開的審計項目,比如領導干部經濟責任審計項目,可以選擇小范圍公開。