論阮音孔的改制與變遷(上)

文/李 瑤

阮,依據國際上流行的“霍-薩樂器分類體系”可歸類為“有頸有桿有柄,有一個圓形(或橢圓形)共鳴箱,抱彈演奏的琉特”類弦鳴撥奏樂器。根據國際上樂器學的相關研究,琉特類樂器產生于中東地區,而后在全世界范圍內流傳,形制也趨于多樣化,進而“繁衍出名稱不同、形制各異但結構相似的許多種樂器”①,阮類樂器就是其中之一。

阮類樂器在中國發展衍變了數千年之久。據文獻記載,漢代時中原已流傳名為“枇杷”的圓形音箱的彈撥樂器,而后這類樂器又有了“琵琶”“秦琵琶”“秦漢子”等稱呼。自從另外一種梨形音箱的彈撥樂器自西域傳入中原,并以“琵琶”定名之后,人們便以魏晉時擅彈圓形音箱樂器的名仕阮咸為名,將原稱“秦琵琶”的這種樂器重新定名為“阮咸”或簡稱為“阮”②。于是,它就成為迄今為止我國歷史上唯一以人名命名的一種古老樂器。漢魏此后,阮樂器的形制也發生了一系列衍變,除了弦數、品位在不同時期發生變化以外,最明顯的就是阮音孔的出現以及音孔形制的變異。由于音箱面板上開鑿出音孔會對這種豎彈的琉特類樂器的音質、音量產生較大影響,故此本文就這個問題進行梳理與研究,以期在勾勒出歷史上不同時期阮音孔發展變遷過程的同時,從中分析不同形狀和位置的音孔對阮樂器音質、音量等因素所產生的不同影響。

一、古代阮音孔形制流變考析

據東漢劉熙《釋名·釋樂器》記載:“枇杷本出胡中,馬上所鼓也。”可知秦漢時期已有關于這種阮類樂器的記載。及至魏晉時期,阮類樂器的流傳日益廣泛,并在流傳中其形制樣式也產生了變化。宋人陳旸《樂書》中所載“月琴”一器,應當也是阮的變體樂器之一。按《樂書》所述:“月琴,形圓項長,上按四弦十三品柱,象琴之徽,轉軫應律,晉阮咸造也。唐太宗更加一弦,名其弦曰金、木、水、火、土。自開元中編入雅樂用之。”③可見,阮樂器自唐初就在宮廷頗為流行,以至于太宗皇帝(李世民)都親自介入了樂器改造的行列(在原四條弦的基礎上多加一條而成五弦之阮)。更有甚者,到唐中期(開元年間)朝廷竟能將這種來自胡地的非漢族正統樂器編入雅樂中使用,使其在“身份”上獲得了正統地位。不過,由于唐代宮廷俗樂中傳入更多來自西域的新式樂器,其中尤以梨形豎彈樂器琵琶不僅在宮廷也在民間盛行,于是這種圓形音箱的阮樂器在唐以后的影響力便逐漸式微,以至于在宋代連名稱都改稱為“月琴”了(如陳旸《樂書》所列)。學者李麗敏也曾撰文提出:“唐以后,西域傳來的琵琶在中原宮廷和民間盛行,受其影響,阮逐漸沉寂,一度淡出人們的視野。”④明清以來,阮類樂器則主要在散落各地的民間音樂中才能覓得其孑遺。

中國阮類樂器在千余年的起伏流變過程中,其外部造型和內部結構也一直發生著微小的變化,而在其各個具體部件中,在阮的音箱面板上開鑿出音孔以及這類音孔形制的流變則對阮的音質、音量等因素產生了較為顯著的變化。下文將以出土文物、文獻記載、圖片等材料為依據,分析阮音孔在古代大致的流變過程。

目前已知出土的最早的阮樂器造型的文物,是現藏于北京故宮博物院的西晉時期墓葬隨葬品“青釉堆塑谷倉罐”上舞俑手中的阮樂器,該文物于1939年在浙江紹興下窯陳村出土。有學者認為該陶塑上的阮“腔體上有兩個音孔,是第一次有音孔的阮樂器出現在文物上。雖然這僅是陶塑,但也彌補了文獻記載的缺失。”⑤但就該文物的外觀分析,筆者認為陶塑上阮樂器的音孔形制并不清晰,同時在當時的史書上也未有相關記載,同時期其他文物上也沒有類似的音孔的設計。又因該文物年代久遠,且陶類材質粘接的細小部件易于脫落,因此從該出土文物本身分析,并不能確定三國時期阮樂器已經出現了音孔的形制。

阮類樂器在魏晉時期發展到高峰。《舊唐書·音樂志》對晉代阮樂器的外形有這樣的描述:“阮咸,亦秦琵琶也,而項長過于今制,列十有三柱。武太后時,蜀人蒯朗于古墓中得之,晉《竹林七賢圖》阮咸所彈與此類同,因謂阮咸。”⑥此外,《新唐書·元行沖傳》中也有相似的記載。這類文字記載中,雖述及阮的形制,但由于描述簡略,均未談及阮上有無音孔之制。關于古代阮上音孔問題,比較明確的圖像遺存,即現藏于南京博物院的南朝磚刻壁畫《竹林七賢圖》(見圖1、圖2)。

圖1 《竹林七賢圖》(局部)拓片

圖2 《竹林七賢圖》中之阮咸人物及阮樂器細部

此圖1960年發掘出土于南京西善橋南朝墓葬中,原圖為墓室磚刻壁畫,畫中人物及阮咸所持阮樂器外形與上引《舊唐書·音樂志》所述情形極為吻合,故可用來佐證至少在南朝阮上已有音孔的形制。對于此圖像上阮樂器的音孔,已有文章予以確認,不過對其音孔數量則有不同說法。如朱迪《古代阮樂器名稱與形制演變》一文認可“竹林七賢磚畫像中阮的兩個音孔清晰可見。”⑦而之前劉煥章《話阮——關于阮的歷史及其流變》一文中則指出:“《竹林七賢圖》磚刻壁畫中,阮樂面板的上、下、左、右四個方位都有音孔。”⑧筆者認為,阮上四音孔之說則比較符合《竹林七賢圖》的描繪。我們從原圖較為細致的描繪至少可以確定,早在南朝時阮樂器面板上已有開音孔的習慣,并且音孔數可有四個之多。此外,在與南朝故地相去遙遠的甘肅嘉峪關,亦有出土西晉墓葬畫像磚上描繪阮樂器的另一實例,即1972年在當地發掘的西晉6號墓中,發現畫像磚上所刻畫的演樂圖中,有一人橫抱阮樂器與另一吹簫者合奏,阮樂器面板上一側(即琴弦右側)有一月牙狀的音孔,另一側則圖形模糊,無法識其全貌(詳見“圖3”)。

圖3 嘉峪關魏晉6號墓演樂圖⑨

雖然從出土時間上看,南京出土《竹林七賢圖》畫像與嘉峪關出土“演樂圖”二者大致為同一時期的文物,但由于出土地點相距甚遠,因此筆者據此有以下推測:阮在魏晉初現盛行之時,其音箱面板上已開鑿出音孔,只是這類音孔的形狀和音孔數量因地而異(抑或因人而異)。不過,魏晉以后,阮樂器及其墓葬圖像和石刻造像仍舊盛行之際,阮上開音孔也并非定制。例如,存見于甘肅天水麥積山石窟中的4窟壁畫中之直項大腔阮咸,及麥積山北魏壁畫上繪制的北魏飛天伎樂茄與阮合奏的圖中,其阮面板上均未見有音孔形象。由此可以推斷的是,帶音孔的阮在北魏時期(及其后的一段時期)并非是一個普遍現象,即使是設有音孔的阮,在這一時期也并沒有形成統一的形制。

唐以來,阮在宮廷雖因受皇帝青睞(如上引陳旸《樂書》所述)而有過一時的盛期,甚至還被編入“衰微的雅樂”⑩樂隊之中,但自唐代中葉之后,阮在宮廷音樂中的地位已漸式微,而在民間卻仍為頗受歡迎的新奇樂器。唐代詩人白居易在《和令狐仆射小飲聽阮咸》中寫道:“掩抑復凄清,非琴不是箏。還彈樂府曲,別占阮家名。古調何人識,初聞滿座驚。”不過,從唐代相關圖像史料中可知,無論是宮廷的阮還是民間的阮,未見有音孔之制。目前國內所見唐代阮最早的實物,是現藏于甘肅省武威市博物館的唐太宗李世民之女弘化公主墓的陪葬品。在該陪葬品中有一阮樂器(該阮當為宮廷阮)殘片,其上未見音孔。同一時代敦煌莫高窟壁畫中的阮,如445窟唐代伎樂人樂舞圖、220窟的曲項梅花腔阮、172窟的長頸圓腔阮咸,也有類似特征,即阮面板上同樣不見有音孔遺制。另外還需提到的是,現存于日本正倉院北倉的“唐嵌螺鈿紫檀阮咸”(見“圖4”),雖然該阮面板上有兩個類似音孔的圓洞的形狀,但根據該樂器結構圖(見“圖5”“圖6”)和音箱的X光圖(見“圖7”)可知,該阮面板的兩個圓洞為實心構造,圓洞的造型可能是對古阮仿制而制作的一種裝飾。由此筆者推測:雖然魏晉時期的阮類樂器曾有音孔形制,但在唐代這一形制就極為少見了。不過唐以來的樂器制作師或許是為了留存古制,往往會在面板上繪制抑或鑲嵌兩個假孔。

圖4 日本古都奈良正倉院收藏“唐嵌鈿紫檀阮咸”?

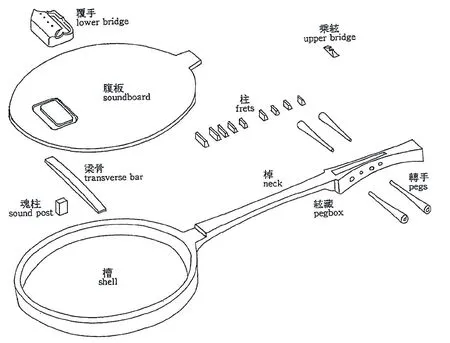

圖5 唐嵌螺鈿紫檀阮咸結構圖2?

圖6 唐嵌螺鈿紫檀阮咸結構圖3

圖7 唐嵌螺鈿紫檀阮咸音箱的X光圖

從元代至清代,雖然這一時期阮類樂器日漸衰落,但是文獻中仍偶有記載,如元末明初的小說家施耐庵在《水滸傳》中對民間百姓彈阮的情景進行了描述:“李師師取過阮來,撥個小小的曲兒,教燕青聽。”及至明清時期,從現存于北京故宮博物院的“清代阮”和明清時的《風俗畫報》圖可知,這一時期阮的品位減少,音箱縮小,同時無音孔形制。

綜上所述,筆者認為古代阮類樂器的音孔形制至少在魏晉時期已經出現,但并不是普遍現象,唐代以后阮的音孔消失而出現了“假孔”造型,明清之后絕大部分的阮并無音孔。據此推之,古代阮的音孔不是普遍的定制標準,阮上有、無音孔極大可能與演奏者及制作師的個人偏好有關。至此,筆者大致考證了中國古代阮音孔的形制流變過程,而現、當代阮音孔的形制仍在發生變化,下文筆者將對現當代阮音孔形制的改制與變遷進行梳理與研究。

注釋:

①李麗敏:《琵琶傳入中原對唐代音樂的影響與琵琶音樂文化叢結》,《音樂傳播》,2014年第2期,第79頁。

②參考楊蔭瀏著《中國古代音樂史稿(上冊)》,人民音樂出版社2019年版,第130-131頁。

③中國藝術研究院藝術與文獻館:陳旸《樂書(冊叁)》,文化藝術出版社,2021年,第422-423頁。

④李麗敏:《論中國彈撥樂器在古代的社會身份及審美特征》,《音樂藝術(上海音樂學院學報)》,2014年第2期,第74頁。

⑤朱迪:《古代阮樂器名稱與形制演變》,《蘭州文理學院學報(社會科學版)》,2020年第1期,第120頁。朱迪,蘭州文理學院。

⑥[后晉]劉昫,張昭遠:《舊唐書》,開明書店出版社,1935年,第1074頁。

⑦朱迪:《古代阮樂器名稱與形制演變》,《蘭州文理學院學報(社會科學版)》2020年第1期,第120頁。

⑧劉煥章:《話阮——關于阮的歷史及其流變》,《中國音樂》1997年第4期,第29頁。

⑨圖3轉引自張曉東《二十世紀阮史通考》(上海音樂學院2010年碩士學位論文,第4頁)。該奏樂畫像磚出土于1972年西晉嘉峪關6號墓中。

⑩楊蔭瀏在《中國古代音樂史稿》(人民音樂出版社1982年出版)一書中,認為隋、唐、五代宮廷音樂的特征是“繁盛的燕樂和衰微的雅樂”。

?“圖4”轉引自李孟瑩《對阮專業發展現狀的簡要梳理及對專業發展的若干思考》(中國音樂學院2017年碩士學位論文,第3頁)。

?“圖5”“圖6”“圖7”均轉引自:黎家棣《古代阮輿現代阮的比較》(上海音樂學院2011年碩士學位論文,第38-40頁)。

(待 續)