急性心梗PCI 術后患者采取早期康復運動指導的意義

姜海波

急性心梗是心血管系統常見病,其是由冠狀動脈急性持續缺血缺氧引起的心肌壞死,其屬于心臟病臨床科,且發病率和致殘率都很高,其發病迅速,病情進展迅速,若不能及時治療會危及患者的生命[1]。PCI術是急性心梗的首選治療方法,能有效開放患者堵塞的冠狀動脈,促進閉塞冠狀動脈的再通和心肌再灌注,從而縮小梗死范圍,阻止疾病的發展,改善心肌缺氧缺血,挽救患者生命[2]。傳統觀點認為PCI 術患者應長期臥床休息,后進行少量活動,減輕心臟負擔,但其容易降低患者的心肌耗氧量,延緩血流速度,且加重心肌缺氧,增加患者心血管不良事件風險[3]。早期康復運動指導對患者進行康復干預,通過進行科學規律的康復鍛煉,加速患者血液循環,促進心梗的修復。為進一步探討早期康復運動指導對急性心梗PCI 術后患者的干預效果,作者選擇60 例急性心梗PCI 術后患者作為研究對象,對其中30 例采取早期康復運動指導進行康復干預,分析有效的臨床康復方案,從而為臨床康復提供佐證,現報告如下。

1 資料與方法

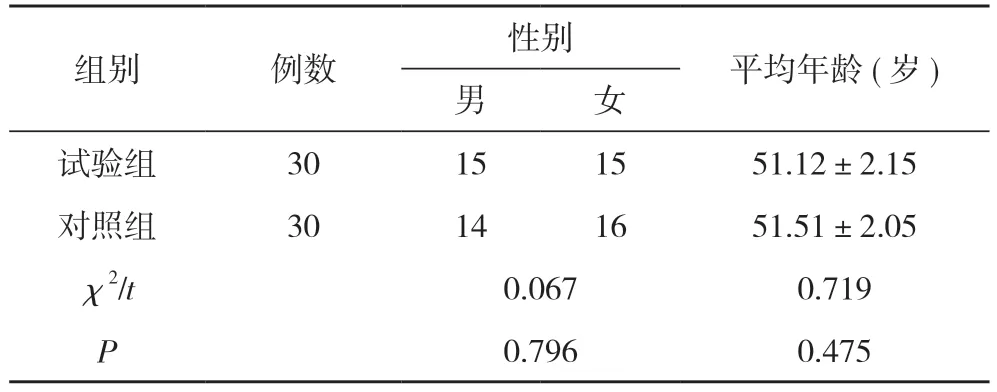

1.1 一般資料 選取2020 年1 月~2021 年1 月在大連大學附屬新華醫院治療的60 例急性心梗PCI 術后患者,隨機分為對照組和試驗組,每組30 例。對照組患者中男14 例,女16 例;年齡39~60 歲,平均年齡(51.51±2.05)歲。試驗組患者中男15 例,女15 例;年齡40~61 歲,平均年齡(51.12±2.15)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 納入標準 符合《急性冠狀動脈綜合征急診快速診療指南》中關于急性心梗的診斷標準患者;前3 周行PCI 術治療患者;治療依從性好患者;在PCI 術治療前6 個月內沒有規律鍛煉患者;自愿參加本研究,并簽署知情同意書患者。

1.3 排除標準 存在心、腎等臟器功能性疾病患者;合并急慢性傳染病,或者伴有自身免疫性疾病患者;惡性腫瘤患者;使用其他對心血管系統有影響藥物患者;運動功能受限患者;存在有認知功能障礙,或有精神病史患者;合并瓣膜性心臟病、肺源性心臟病(肺心病)患者;嚴重肝、腎功能不全患者;合并造血系統疾病患者;存在凝血功能障礙患者;嚴重心力衰竭,以及嚴重心律失常、肺栓塞患者。

1.4 方法 對照組患者采取常規康復。患者在手術后1 周內主要臥床休息,在此期間應幫助患者進行簡單的被動活動,1 周后,指導患者積極起床,并保持半臥位,適當移動肢體;10 d 后患者下床活動,適當增加步行距離,在此期間,患者應接受常規藥物治療,如降壓、降脂、抗血小板等治療。試驗組采取早期康復運動指導,首先教育患者關于康復鍛煉的概念、內容,促進其了解康復鍛煉,積極參與,為患者制定相應康復訓練計劃,具體如下。①評估患者健康狀況。②術后2 d 患者絕對臥床休息,幫助患者進行主動和被動肢體運動,主要包括握力、屈膝,鍛煉5 次/d,適當按摩患者背、四肢,幫助患者定期翻身;對患者進行床上運動康復指導,患者進行腹部深呼吸,雙手放在胸、腹上,慢慢深吸氣后,慢慢呼氣;舉臂握拳5 次/組,連續1~2 組,同時舉腿提膝5 次/組,連續2 組;引導患者積極活動包括腕、踝等四肢,10 min/次,2 次/d;指導患者做站立運動,2 次/d;指導患者進行適當飲食、穿衣等簡單的日常生活訓練,引導患者扶墻緩慢行走。③根據患者恢復情況,引導患者進行深呼吸,自主調整呼吸規律,從第3 天起,待患者病情穩定后,協助其下床,在床邊站立,在心電圖監護下步行15 m;第3 天,患者在家屬陪同下在室內步行20 m;第4 天,在確認安全后,在家屬陪同下,步行100 m;第5 天后,在病區步行;協助患者慢慢上下樓梯,根據恢復情況逐步增加步數,20 min/次。運動后測量患者血壓和心率。在此期間,要求患者家屬督促進行康復鍛煉,期間嚴格執行鍛煉時間和強度,過程中要始終陪伴患者,如感到不適,應立即停止鍛煉,進行治療。兩組均干預15 d。

1.5 觀察指標及判定標準 比較兩組患者活化部分凝血活酶時間、凝血酶原時間、纖維蛋白原、焦慮評分、抑郁評分、平板運動試驗Duke 評分、左室射血分數。①采用漢密爾頓焦慮、抑郁量表判定患者的焦慮、抑郁狀態,評分越高表明患者焦慮、抑郁程度越嚴重。②采用平板運動試驗Duke 評分判定患者的心臟功能,計算方法:患者運動時間(min)-5×ST 段下降程度(mm)-4×心絞痛指數。其中心絞痛指數計算方法:無胸痛記“0”分,有胸痛發生記“1”分,如果因胸痛造成運動停止記“2”分。將上述得分折算為0~10 分,得分越高,表明患者的心臟功能恢復越好。③采用彩色多普勒超聲測定患者左室射血分數。

1.6 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

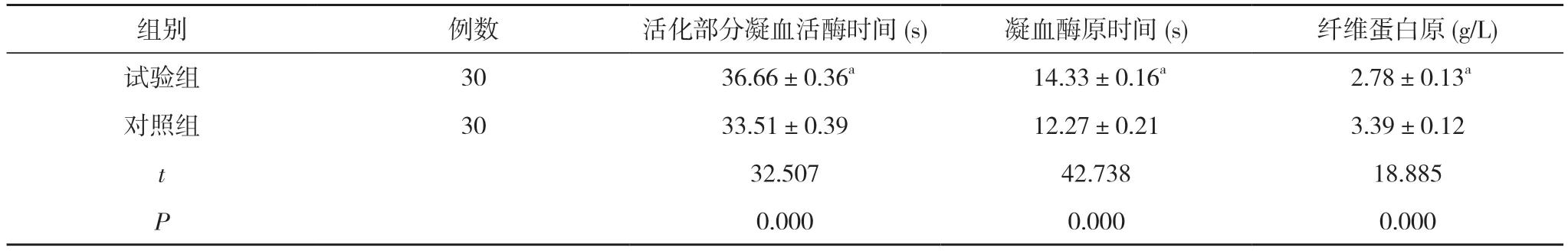

2.1 兩組患者活化部分凝血活酶時間、凝血酶原時間、纖維蛋白原比較 試驗組患者活化部分凝血活酶時間、凝血酶原時間長于對照組,纖維蛋白原水平低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者活化部分凝血活酶時間、凝血酶原時間、纖維蛋白原比較()

表2 兩組患者活化部分凝血活酶時間、凝血酶原時間、纖維蛋白原比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

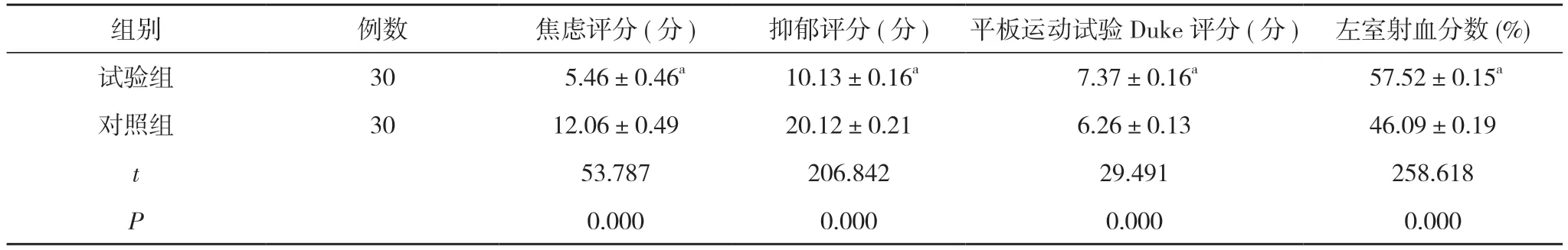

2.2 兩組患者焦慮及抑郁評分、平板運動試驗Duke評分、左室射血分數比較 試驗組患者焦慮、抑郁評分低于對照組,平板運動試驗Duke 評分、左室射血分數高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者焦慮及抑郁評分、平板運動試驗Duke 評分、左室射血分數比較()

表3 兩組患者焦慮及抑郁評分、平板運動試驗Duke 評分、左室射血分數比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

急性心梗嚴重者可導致患者心功能損害,運動耐力下降,影響患者的日常生活,多發于中老年,心絞痛等是其常見的臨床癥狀。臨床PCI 術是治療急性心梗的常用方法,但其屬于侵入性治療,術后患者需要抗凝治療,其容易導致患者皮下出血,也可能導致冠狀動脈再狹窄[4,5]。常規康復要求患者長期臥床休息,但容易導致患者心臟血容量增加,增加心臟負荷和心肌耗氧量,不利于心功能的恢復,且容易引起便秘等并發癥,導致患者出現不良心理,影響睡眠,不利于患者康復[6-9]。早期康復運動指導以運動為核心,以改善術后預后為目標,在術后通過不同的運動訓練,刺激患者加速血液循環,增強心功能,其可以改善患者治療后心功能指標,預防心血管不良事件的發生。科學規律的康復運動能促進患者心臟側支循環的建立,增強其心肌細胞的活力,提高運動耐力,與常規康復方法相比,其能幫助患者心肌細胞糾正缺血狀態,提高左室射血分數及心肌運動耐力,降低冠狀動脈再狹窄等心血管并發癥發生率,同時可以幫助患者盡快掌握基本生活技能,促進疾病預后,加快康復進程[10-12]。

本研究結果顯示:試驗組患者活化部分凝血活酶時間(36.66±0.36)s、凝血酶原時間(14.33±0.16)s長于對照組的(33.51±0.39)、(12.27±0.21)s,纖維蛋白原(2.78±0.13)g/L 低于對照組的(3.39±0.12)g/L,差異均有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者焦慮評分(5.46±0.46)分、抑郁評分(10.13±0.16)分低于對照組的(12.06±0.49)、(20.12±0.21)分,平板運動試驗Duke評分(7.37±0.16)分、左室射血分數(57.52±0.15)%高于對照組的(6.26±0.13)分、(46.09±0.19)%,差異均具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,早期康復運動指導對急性心梗PCI 術后患者的效果顯著,能夠改善患者預后,值得推廣應用。