“學的專家”視角下的高中地理結構教學*

——以《生態脆弱區的綜合治理》教學為例

張建春 俞 蔚 陸 煒

華東師范大學鐘啟泉教授指出,課堂要從“教堂”轉向“學堂”,教師要從“教的專家”走向“學的專家”。所謂“學的專家”有如下特征:一是學生問題的專家,精準把控學生的學習心理、智力發展、思維結構和價值取向;二是學習問題的專家,精準捕捉學生學習的關注點、成長點,觸及學習本質;三是建構“學習共同體”的專家,將“嫻熟手工者”特點和“知性與責任”專業精髓集于一身,能夠構建師師、師生、生生及社區多維共享成長的學習場。

“學堂”是指“學為中心”的課堂,以“學”的基礎,確定教的起點;以“學”的規律,確定教的策略;以“教”的簡明,確保“學”的充分;以“教”的創新,確保“學”的有效。以此為準繩,我們進行了多年的課堂教學實踐與研究。下面筆者結合高中地理教學詮釋教師應如何向“學的專家”漸進靠攏。

一、觀察調查,獲取學生學情信息

課堂觀察和調查是了解學生的知識現狀、學習心理、思維結構、價值取向等學情的有效手段,也是教師成為“學的專家”的第一步。一般通過課堂觀察與調查可以獲取如下幾方面的學情信息(以筆者所教的高二學生為例)。

1.學生對知識進行理解記憶時存在的問題

通過課堂觀察和調查發現學生主要存在以下問題:注重平面的、線性的記,缺乏立體的、網絡化的記;注重單一的、純文字的記,缺乏“文字+圖像(示意圖、結構圖、景觀圖)”的多元化、復合性記憶;注重陳述性知識的記憶,缺乏“知識+問題+案例”的拓展性記憶;重視孤立、分割的記,缺乏知識整合、系統分析的整體性記憶;注重表象性記憶,缺乏上位概念引領、本質特征抽象的深度記憶;等等。

2.學生在思考過程中和思維結構上存在的問題

從課堂提問、試卷批改中發現學生在思考過程中和思維結構上存在如下問題:審題不全面,經常遺漏表層信息;審題不深刻,不能深度挖掘信息之間隱性的、本質的關聯;思維層次偏低,沒有形成“表層信息→本質規律”的思維推理;概念理解不夠精準,沒有完成“生活化概念→科學性術語”的轉變;語言表達不夠嚴密,沒有形成“現象描述+規律揭示”“要素概念+精準定義”的嚴密邏輯結構;等等。此外學生思維的廣闊性、深刻性、靈活性、獨立性、批判性等也有待發展。

上述問題顯示出高二學生的學習水平徘徊于“SOLO”的“前結構、單點、多點結構”,很少出現“關聯結構和抽象拓展結構”。基于此,筆者嘗試用結構教學的手段和方法提升學生的學習質量和思維層次。下面以湘教版高中地理教材選擇性必修二《生態脆弱區的綜合治理》的教學加以說明。

二、創設聯結,發掘教學的整體結構

布魯納在強調結構和原理的重要性時指出:“懂得基本原理使得學科更容易理解”“詳細的資料是靠表達它的簡化方式來保存在記憶里的。這些簡化的表達方式,具有可以叫作‘再生的’特性。”[1]結構即關系,結構教學就是教師和學生一起發掘概念、原理、方法和價值觀之間的意義聯系,將知識關系、信息聯系和思維過程用概念、秩序和適當的符號構造成一個簡明、可塑的關聯結構,由結構支撐、引領、展開教學,讓學生在結構中發現問題、解決問題,提升自己思維層次的教學。

1.研究教材,構建“學的整體結構”

葉瀾教授認為:“要讓學生掌握學習的主動權,最有效率的是掌握和運用知識結構。”[2]教師必須深刻剖析教材,挖掘潛在于教材內容、知識體系、課堂情境的邏輯關聯,形成引領教學順序展開的整體結構,如“時空—事象統一規律”、地理學科的CPFS結構[3]等。

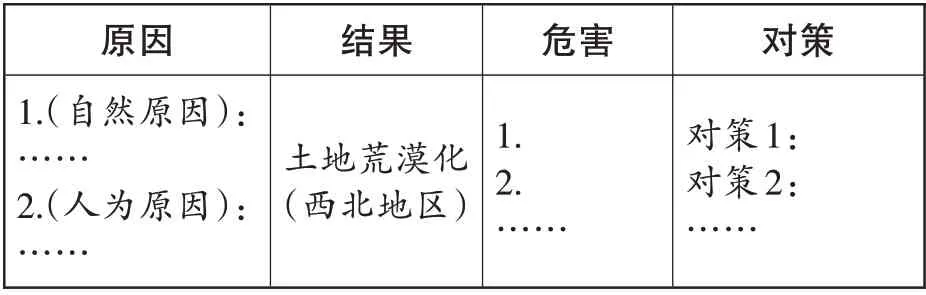

本節課“學的整體結構”為“原因—結果(土地荒漠化)—危害—對策”,用此結構統領教學程序,澄明教學思路。據此轉化為“‘因→果→害→策’自學操作單”(見表1),便于學生進行自學,教師根據完成情況進行重點講解、補充不足。

表1 “因→果→害→策”自學操作單

上述結構為后面的“紅漠化、石漠化、寒漠化、水土流失、土壤次生鹽堿化”等生態問題的探究教學提供了教學模型,可讓學生舉一反三,降低學習難度。

2.溫故習新,構建“可塑生長的思維架構”

將地理學科的內在知識相互關聯、編碼,形成時空結構、循環結構、整體性結構、“自然—人文”結構、“A—B”結構和可持續發展結構等,[4]將它們映射于大腦,借以感知、推導、解析新知識、新情境,生成新概念、新命題,完成新任務、新問題,這是“知識—概念結構”重塑成“自己的”思維結構的過程。如探究表1之“因”,可以讓學生溫習湘教版教材選擇性必修一104~108頁的內容,將“自然環境的整體性”建構成“地氣水土生”結構(見圖1)。這樣,“平面的、線性的、零散的”知識就轉化為“立體的、關聯的、網絡化”結構。其中各要素根據不同情境還可以拓展,如“地”可拓展為“地理位置、地形地勢、地質構造等”,“←→”符號可解譯為“三個相互(相互聯系、相互制約和相互滲透)”和“三個流(物質流、能量流、信息流)”。

圖1 自然地理環境的整體性

之后,教師可以讓學生模仿圖1 將人文地理的知識、概念進行分類、編碼,最后建構為“人文要素結構”(見圖2)。這樣的思維架構具有一定的“索引”功能,如將其用適當的概念命題展開,就能完成“土地荒漠化成因”的解答,如“遠離海洋,深居內陸(地理位置),再加上高山阻隔,阻擋水汽深入內陸(地形),導致當地降水稀少(氣候)……”。這樣的思維表述容易達到“關聯結構或抽象拓展結構”思維層次。

圖2 人文要素結構

簡潔的結構既容易識記,又便于理解、遷移和運用。如圖1、2 還可用于解答“特征類”問題。

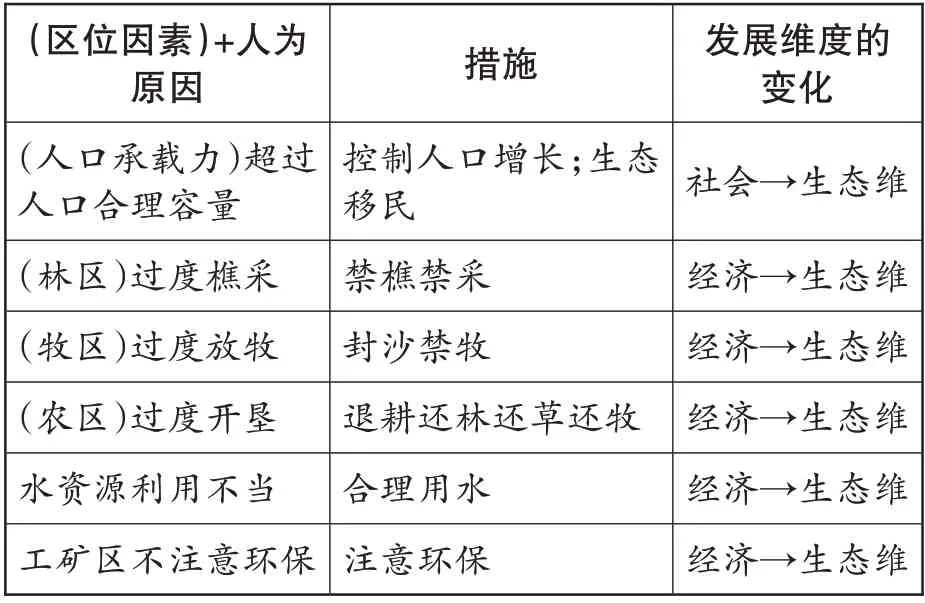

3.對立統一,創設“開放性問題”的收斂結構

“增強試題開放性、靈活性”是新高考、新課改的重要方向,也是測驗學生思維廣闊性、深刻性、批判性、靈敏性、獨立性的“試金石”。但開放的情境、不確定的答案使學生難以回答。毛主席在《矛盾論》中指出“事物矛盾的法則,即對立統一的法則,是自然和社會的根本法則,因而也是思維的根本法則”。于是筆者將“開放與收斂”這對矛盾置于同一體系、同一結構中加以思考,創設收斂結構,而開放性情境一旦獲得某些“結構”支撐,學生的思維就具有了條理性。如解決土地荒漠化的對策措施,可從形成的“人為原因”中“反其道”而尋之(見表2)。這樣思考解答使學生的思維層次向“關聯結構或抽象拓展結構”晉級。

表2 解答土地荒漠化的“因策結構”

課堂上教師還可以引導學生思考其“發展維度(即經濟、社會、生態維)”的變化(上頁表2右項),使學生的思維結構由一維向多維遞增,思維的廣闊性、深刻性得以提升。

三、構建學習共同體,刻畫思維結構,促進思維進階

面對新情境、高難度的探究任務,有時教師的思維層次也不能保證能夠達到“關聯結構或抽象拓展結構”水平。那么最好的方法是教師與學生建構“學習共同體”。

1.教師應不斷學習,豐富知識體系,將理解提高到“抽象拓展結構”水平

在本節課的教學中,針對湘教版高中地理教材選擇性必修二61 頁“探究1. 查閱文獻,了解上述爭議內容,談一談,你對巴丹吉林高大沙山與湖泊并存成因的看法”(以下簡稱“探究1”),筆者在課前以“巴丹吉林高大沙山與湖泊并存成因”等為關鍵詞通過網絡搜索相關文獻,并通過“中國知網”等途徑下載文獻。如《巴丹吉林沙漠湖泊群與沙山形成機理研究》[5](以下簡稱“論文1”)《關于巴丹吉林沙漠高大沙山和湖泊形成機制的初步看法》[6](以下簡稱“論文2”)等,并將文章與學生分享。

2.刻畫學生的思維結構

思維結構評價關注學生在地理學習中表現出來的思維結構的個體差異,有助于教師把握不同學生的學習狀態,使后續的教學設計能夠更有針對性地促進學生地理學科核心素養的形成。[7]課堂學習中學生的思維結構參差不齊,教師必須刻畫學生的答案所處的思維水平,并且將典型答案按“前結構、單點結構、多點結構、關聯結構、抽象拓展結構”展示出來(見文末表3),讓學生診斷自己的思維水平所處的位置,從而在對比中反思,在反思中改進和完善。

表3 學生完成探究1的思維結構水平舉例

3.讓思維結構水平不同的學生組合成“學習共同體”

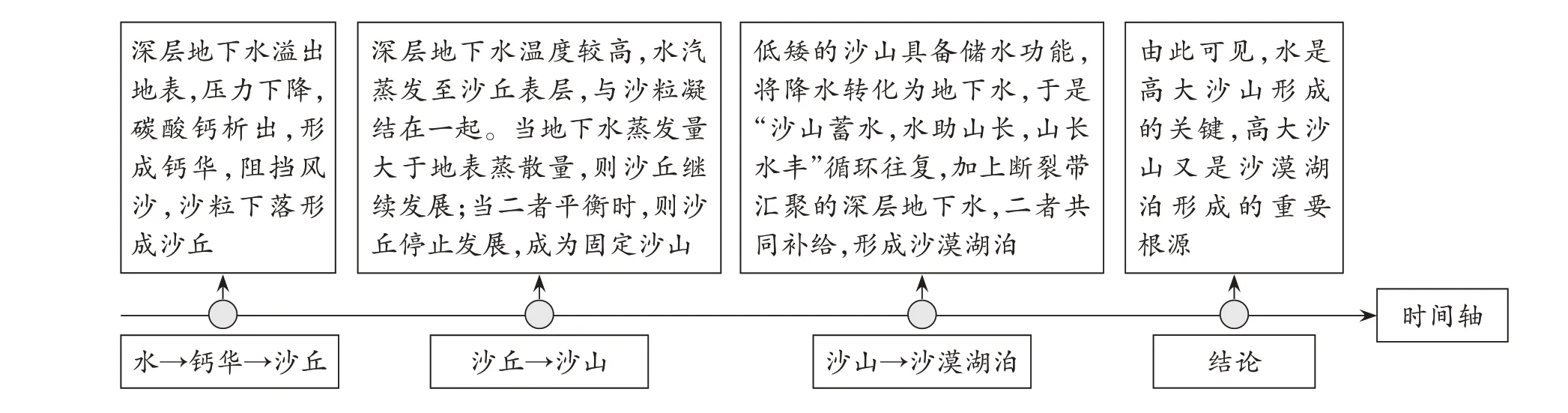

學生在學習共同體中相互質疑、相互指點、相互促進,共同完成探究任務。如可將探究1分解為三個任務:一是沙山如何形成?二是沙漠湖泊如何形成?三是山水并存的機理是什么?上述任務由不同的小組來完成。通過閱讀、思考文獻,同時利用“巴丹吉林沙漠高大沙丘形成模型示意圖”(因版面所限,圖略),加深學生對探究任務的理解。

4.展示成果

展示教師或者師生共同理解的成果(見圖3),讓學生比對、檢驗、校正自己的思維成果,從而促進學生思維的進階。

圖3 “沙山與湖泊并存”思維結構模型

5.引發質疑討論,深化探究

圖3 是將相關文獻綜合以后形成觀點的過程。但不同文獻顯示的觀點不完全一致,存在“爭議點”:論文2認為“湖水主要由沙漠東南緣……降水形成的礫巖層地下水和湖泊周圍沙山地下水補給而形成”,而論文1 則通過“沙漠中的降雨與蒸發實驗”“湖泊中心的鈣華與泉水”“地下水中化學物質”等證據“說明巴丹吉林沙漠的湖泊來源于鄂陵湖與扎陵源的滲漏”。針對這些爭議點,學生可通過課后小組討論、團隊合作、思考探究作出自己進一步的判斷,從而培養學生的辯證思維和批判思維。

教師通過課堂觀察、案例研究等方法將學生作為教學研究的對象,刻畫學生的學習狀況、心理狀態、思維結構和價值取向等;通過“課程標準—教材內容—教學結構”的整體性解讀、研究和設計,構建符合學生心理、認知、價值取向的深度學習結構;通過構建師師、生生、師生“學習共同體”,刻畫學生的思維結構,分享學習共同體的思維成果,通過“對比、檢驗、校正、促進”的過程實現學生的思維進階,通過教學現場的合作、對話、分享,尋求“教”與“學”的方式的最大交集,完成教師從“教的專家”走向“學的專家”的自我革新。