學校開學季微生物性食物中毒事件調查及防控

汪國龍,楊昌彪,左 丹,袁 建,龔 萱

(貴州省分析測試研究院,貴州貴陽 550014)

近年來,學校食品安全問題然屢見不鮮,特別是新開學季,經常發生學生食物中毒或腹瀉等情況,其食品安全問題一直都受社會高度關注。在食品污染引起的疾病中,食源性疾病發病率位居第二。食源性疾病是指攝入被致病因子污染的食物而引起的感染性或中毒性疾病[1],全國平均每年發生食源性疾病暴發事件約數10萬起,發病人數逾千萬人次[2]。全球每年因食源性疾病致死人數達42萬,在多發病病例中最常見的疾病表現癥狀為腹瀉[3]。我國食源性疾病暴發事件中,微生物性因素是首要致病因子,由其引起的疾病多以嘔吐、腹瀉等急性胃腸炎癥狀為主要臨床表現[4],常見的食源性致病菌主要有大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、蠟樣芽孢桿菌和變形桿菌等[5-6]。學校人員聚集,人流量大,消費集中,食源性疾病不僅危害學生的身體健康和生命安全,也對學校的教學秩序和社會安定造成負面影響[7]。學生作為一個特殊群體,學校食品安全問題應得到全社會的高度重視和密切關注[8]。

1 微生物引起食物中毒事件案例分析

2020年3 月,某學校發生疑似食物中毒癥狀,多名學生出現身體不適,并有200余人出現發熱、腹痛、腹瀉和嘔吐等癥狀。事情發生后,領導高度重視,并派出專家組赴現場開展調查工作,為盡快找出引起食物中毒事件的原因以便迅速對癥開展應急處置工作。實驗室接到事件報告后,按照食品突發事件應急處理辦法,組織技術組人員準備工作,并派出抽樣人員到現場進行食品樣品采集,開展中毒事件的原因分析。

1.1 現場調查

學校剛開學,且因有冰雹降臨,導致學校自來水停水。學校老師抽取河水供學生使用,之后發現200余學生出現身體不適,且有發熱、腹瀉、嘔吐等癥狀。事發后,當地衛生健康局將學生食用的同批次剩余食品帶走分析,并對學生飲用水包括蓄水池中的水進行了消毒處理。同時檢測實驗室接到事件通知后也立即到現場進行采樣分析。

1.2 樣品采集

根據到現場樣品留存情況及實際中毒情況,采集的樣品為同批次餐飲留樣、源頭水、供水正常后取的自來水(后取)、蓄水池(經消毒后)。事件發生后現場采樣見圖1。

1.3 樣品分析項目制定

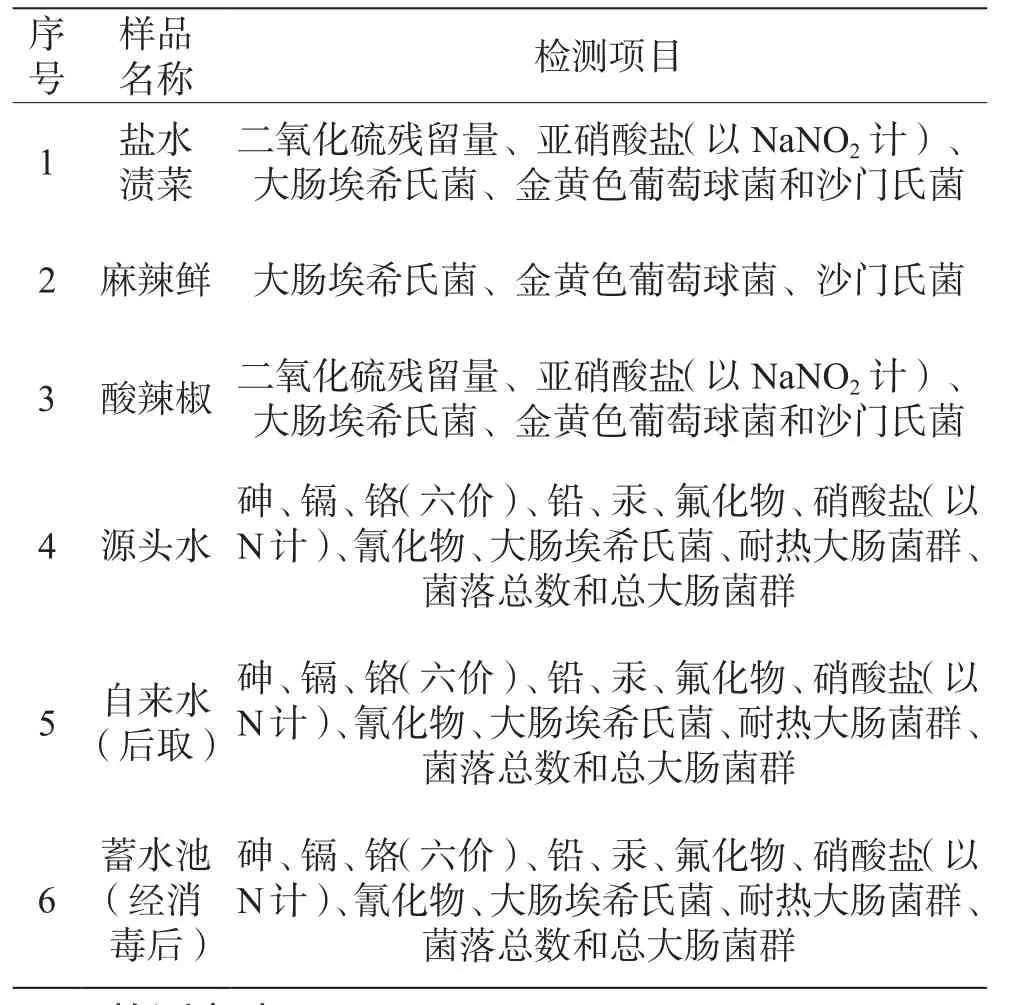

實驗室根據現場采集到的樣品情況,結合樣品特性,依據樣品常見不合格項目、容易導致慢性、極性中毒的項目和可能會導致發熱、腹瀉、嘔吐等問題癥狀進行檢測項目制定。樣品制定項目見表1。

表1 樣品項目信息表

1.4 檢測方法

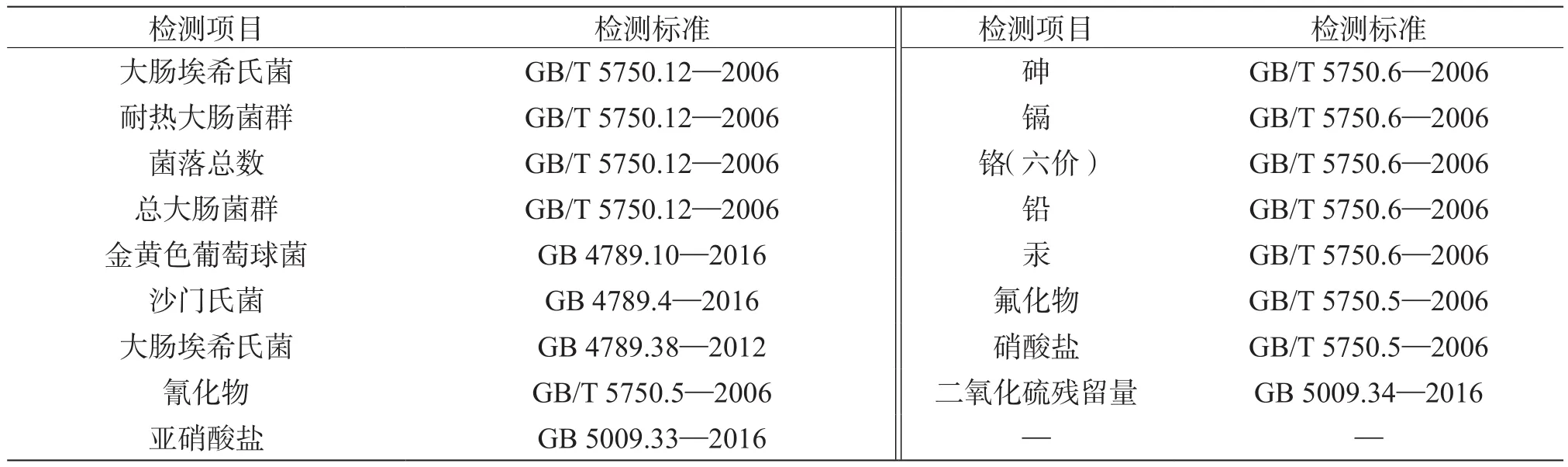

采集的樣品根據制定的檢測項目,按國家標準進行規范檢測。具體檢測項目對應的檢測方法見表2。

表2 檢測項目及標準表

1.5 檢測結果

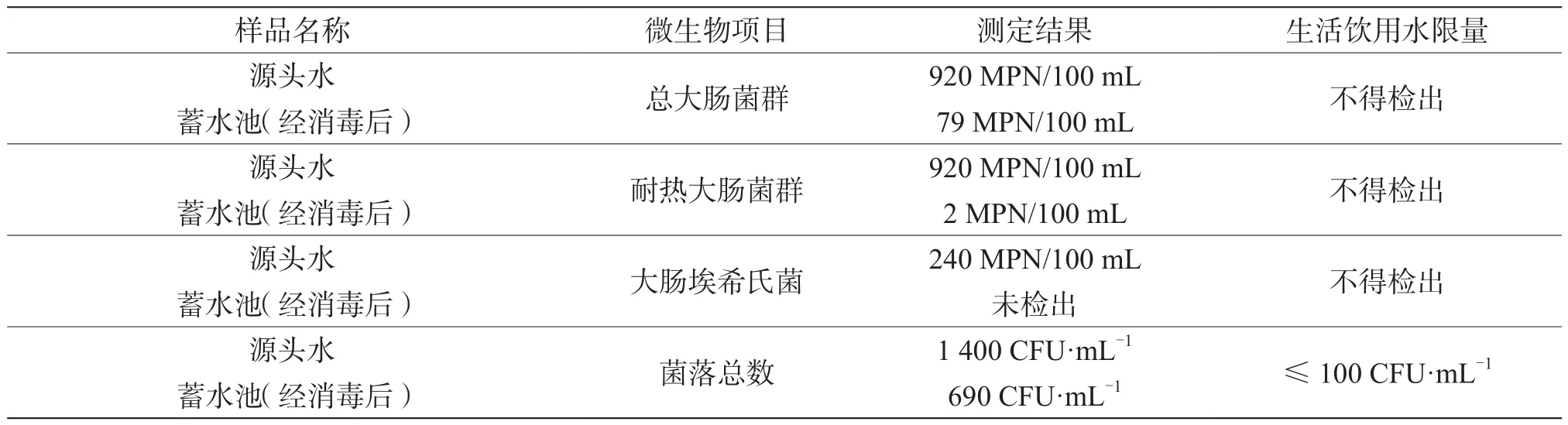

鹽水漬菜、麻辣鮮、酸辣椒和自來水(后取)樣品中對應分析項目砷、鉛、鎘、汞、硝酸鹽、亞硝酸鹽、二氧化硫、氟化物、氰化物、大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌和沙門氏菌等的含量按GB 2762—2012、GB 2760—2014、GB 5749—2006限量標準要求判定均符合樣品質量要求[9-11]。采集的源頭水、蓄水池(經消毒后)樣品中有微生物檢出,檢測結果見表3。

表3 微生物項目檢測結果表

1.6 中毒原因及結果分析

所采集的樣品除水樣外其他留樣所檢測的項目都未發現可能導致事件的因素。但水樣中源頭水所測項目總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌和菌落總數均檢出,分別為920 MPN/100 mL、920 MPN/100 mL、240 MPN/100 mL 和1 400 CFU·mL-1,且不符合生活飲用水質量限量要求。從檢測數據可看出,源頭水直接或間接地受到了糞便的污染,人食用后受腸道致病菌污染的風險加大。蓄水池(經消毒后)中總大腸菌群含量為79 MPN/100 mL,耐熱大腸菌群2 MPN/100 mL,大腸埃希氏菌未檢出,菌落總數為690 CFU·mL-1。雖蓄水池(經消毒后)消毒處理過,但還是存在一些細菌的污染,未達到生活飲用水的要求,如食用會造成一定的食品安全隱患。供水正常后取的自來水(后取)總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌和菌落總數均符合要求。

從調查資料及檢測數據可分析得出,大腸埃希氏菌中毒的癥狀為嘔吐、腹痛、腹瀉,而學校學生食用了被總大腸菌群及大腸埃希氏菌污染的備用生活用水(源頭水),是導致中毒的主要源頭。因此此次中毒事件疑似因食用被污染的水源中總大腸菌群和大腸埃希氏菌超標引起的食品安全事故。同時與醫學專家會診的急性食物中毒性腸炎、急性胃腸炎型(大腸埃希菌)結果相符。此次分析結果為醫學診斷及監管部門執法提供了有力的數據支撐。

2 食品安全防控措施

為構建良好的學習環境,保障廣大師生的健康安全,學校可從以下方面加強監管。

2.1 加強餐飲衛生監管

學校因放假期間學生及教師就餐人數少或無,食堂部分或小部分開放。期間環境衛生未及時清潔及消毒。因此,開學前需進行全區域無死角的清潔,并持續做好明廚亮灶行動,讓師生隨時監督食物的安全衛生情況。

2.2 加強對食品原料驗收的合格把控

放假期間采購的餐飲原料未用完,長時間儲存或環境達不到要求,容易變質或滋生病蟲害,開學后再用于烹飪,導致食品安全事故的發生。因此,對消耗量大、食用范圍廣、容易引發事件的食材,如飲用水須加強安全監控,保證飲用水質量符合要求。

2.3 保證消毒設備充足及餐具消毒、清潔符合標準要求

個別學校為節約成本,接觸餐飲的器具未消毒或消毒設備配備不滿足用餐人數比,存在餐具清洗、消毒流于形式,殺菌不徹底,清洗不干凈,導致大腸菌群、沙門氏菌、陰離子合成洗滌劑和游離性余氯超標。因此,需保證消毒設備充足及餐具消毒、清潔符合標準要求,避免食品安全事件發生。

2.4 建立突發事件應急處置方案

對影響學校日常運行的因素進行評估及預防,如停水、停電、食堂餐飲供應不足等。同時建立食品安全事件處置制度,保證事件得到有序、有效的處理,避免造成事態擴大,引起恐慌,以最大限度保障學生和教師的健康安全。

2.5 嚴格執行餐飲食品留樣制度

對每餐進行取樣,保存在專門的留樣設備中、放置在合適的儲存環境48 h以上,禁止交叉存放與留樣無關的物品,避免交叉污染。留樣標簽需體現樣品名稱、留樣時間、保存條件、主廚人、留樣人、留樣數量和餐次等相關信息,以便在發生食品事件時,能及時分析事件發生的原因。

2.6 建立疫情防控制度

學校人員集中,需建立內部疫情防控管理制度,同時對容易被新冠污染的食品進行消毒再加工使用。

2.7 注意食品生產安全

除了環境衛生滿足要求、加工設備清潔、生產加工分區、生品熟品分區、原材料合格溯源等,整個生產操作需注意水、火、電、氣及其他意外引發的安全。

3 結語

校園食品安全是關乎學生生命健康及教學質量的重要問題,保障校園食品安全是學校教育的基礎,更是民生工程中的重要組成部分。總之,學校食品安全需要社會各界凝聚共識、團結協作,筑牢食品安全防線,守護學生“舌尖上的安全”。