基于核密度估計法的濱海縣城建設用地擴張及其對糧食生產的影響

——以霞浦縣為例

葉志君

福建省新國地土地規劃設計有限公司,福建福州 350013

隨著城鎮化和工業化的不斷發展,土地資源的有效供給是我國經濟社會可持續發展的保障 ,各地建設用地需求旺盛,耕地保護任務嚴峻[1]。為緩解未來建設用地供需矛盾,同時保護耕地以確保糧食安全,國家嚴格控制新增建設用地規模,提出對占用耕地實施“占補平衡”和年度“進出平衡”。

福建省地處中國東南沿海,是海峽西岸經濟區的發展主體。霞浦縣依山面海,發展模式多樣化,是長期實施山海協作的福建經濟的典型代表。通過研究霞浦縣建設用地擴張及其對耕地的時空侵占過程,進而分析城市規劃及經濟政策對糧食生產的影響,可以為福建省的國土空間規劃和糧食安全政策的制定提供參考。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究區概況

霞浦縣位于福建省東北部,為沿海丘陵縣,西北峰巒聳峙,中部丘陵連綿,低山、盆谷、平原交錯,東南沿海大小島嶼411個,與臺灣省一衣帶水,是福建最早開放的對臺貿易口岸。全縣陸地面積1 716 km2,共轄有3個街道辦事處、12個鄉鎮,其中沿海鄉(鎮、街道)9個,山區鄉3個。2021年全縣實現地區生產總值310.22億元,人均地區生產總值5.6萬元,年末常住人口47.7萬人,城鎮化率61.9%。

1.2 數據來源

本研究收集了霞浦縣2010年初至2020年末的建設用地面積、耕地面積、耕地質量、糧食播種面積、糧食產量,數據來源于歷年土地變更調查數據庫、耕地質量等別成果、《霞浦縣統計年鑒2020》《2020年霞浦縣國民經濟和社會發展統計公報》《2021年霞浦縣國民經濟和社會發展統計公報》。

1.3 研究方法

1.3.1 空間自相關分析空間自相關性用以判斷空間單元之間是否具有相關聯。Moran’sI指數是衡量空間自相關的一個重要測度,Moran’sI>0表示空間正相關性,其值越大,空間相關性越明顯;Moran’sI<0表示空間負相關性,其值越小,空間差異越大;Moran’sI=0,空間呈隨機性[2]。

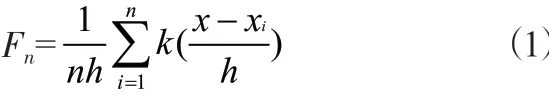

1.3.2 核密度估計核密度估計法是從數據樣本本身出發,研究數據分布特征的統計方法。該方法可以直觀地分析建設用地空間分布的聚集程度[3],其計算公式為:

式(1)中,Fn為建設用地地塊分布的核密度估計值,n為建設用地地塊數量,h為搜索半徑,k為核密度函數,x-xi為估計地塊x到樣本地塊xi的距離[3]。核密度估計數值越高,表示建設用地擴張越密集,建設用地聚集度越高[4]。

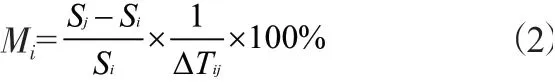

1.3.3 擴張強度擴張強度表示某一時間段內建設用地的面積變化量相對于期初面積的擴張比例[5],其計算公式為:

式(2)中,Mi為建設用地的擴張強度,△Si為i時刻建設用地面積,△Sj為j時刻建設用地面積,△Tij為i時刻到j時刻的時間跨度[5]。

1.3.4 分形維度指數分形維度指數是用以判斷城市擴張模式的指數。計算公式如下:

式(3)中,Fi為i時期建設用地的分形維度指數,Pi為i時期建設用地地塊的周長,Si為i時期建設用地地塊的面積。分形維度指數變大,說明建設用地擴張以向外擴張為主;分形維度指數變小,說明建設用地擴張以內部填充為主,分形維度指數不變,說明建設用地擴張進入相對穩定的發展階段[6]。

1.3.5 空間疊加分析分析研究階段期末新增建設用地中占用耕地的占比,將結果進行統計和空間可視化。

2 建設用地擴張分析

2.1 建設用地的空間分布

霞浦縣2010—2020年建設用地的Moran’I指數值處于0.71~0.03區間,均為正值,z檢驗值大于3,P檢驗值為0,說明建設用地擴張為正相關,是聚類分布模式。根據建設用地核密度分析結果,霞浦縣建設用地空間分布呈現以中心城區為中心,中心城區向沿海鄉鎮、內陸鄉鎮依次減弱,多核心連片發展的趨勢。其中,以中心城區的松山街道、松港街道、松城街道為一級密度分布中心;沿海的牙城鎮、三沙鎮及水門鄉為二級密度分布中心;沿海的鹽田鄉、溪南鎮、長春鎮、下滸鎮為三級密度分布中心;山區的柏洋鄉、崇儒鄉、北壁鄉及海島鄉為四級密度分布中心(圖1)。

圖1 霞浦縣2010—2020年建設用地核密度分布的對比

根據“十四五”規劃,霞浦縣規劃構建“一主兩副三帶”的總體空間發展布局,其中,“一主”是指中心城區,“兩副”是指三沙鎮、下滸鎮2個副中心。根據核密度分析結果,中心城區的建設用地集聚度較高,但輻射帶動能力較弱,“十四五”期間,應持續強化中心城區的產業、功能、設施集聚,推動“城市向東、產業南移”發展,打造大城關中心區。三沙鎮、下滸鎮的建設用地集聚度較低,三沙鎮應充分利用三沙港國家一類口岸開放帶來的對臺貿易優勢,串聯牙城鎮一體化發展,形成縣域東部產業發展高地;下滸鎮應積極融入寧德四大主導產業生態圈,與溪南半島工業區聯動發展,加快布局產業園區,輻射帶動海島鄉和北壁鄉發展。

2.2 建設用地擴張的時序變化

2010—2020年霞浦縣建設用地持續擴張,建設用地增長了23.90%,結合分形維度指數,以2013年為界,其擴張經歷了從內部填充為主到外延式擴張的過程。2013年霞浦縣旅游產業發展帶動用地規模同步增長;至2020年,地區生產總值增長了234.28%,常住人口的城鎮化率由37.00%增加至60.85%。從數據的相關關系來看,建設用地的增加與經濟社會發展的用地需求總體基本吻合。

2.3 建設用地擴張的空間差異

2010—2020年間,霞浦縣建設用地擴張空間差異顯著。新增建設用地以中心城區的松山街道為中心,向沿海鄉鎮輻射蔓延,以各鄉鎮政府所在地的中心集鎮為次中心,向周邊擴張,逐漸連綿成片。由于各鄉鎮初始規模差異,各鄉鎮建設用地擴張規模與擴張強度差異明顯。

2010—2020年,中心城區松山街道擴張最顯著,占總增長量的25.43%;交通不便、四面環海的海島鄉擴張規模最少,占總增長量的0.79%。霞浦縣中心城區所在的3個街道總擴張面積占全縣總擴張規模的43.88%,山區所在的柏洋鄉、崇儒鄉、水門鄉擴張面積僅占全縣總擴張規模的7.85%。按擴張強度評價,中心城區松山街道擴張強度8.9%,擴張態勢最強;北部山區的北壁鄉擴張態勢最弱,擴張強度值僅為0.59%。

霞浦縣建設用地擴張的空間差異顯著反映了霞浦縣 “東擴、南移、面海”的城市發展戰略。松山街道承接新能源產業鏈和漁業加工貿易鏈,在發展經濟的過程中成為中心城區東擴南移的主要擴張區域;同時,沿海的溪南鎮、長春鎮也隨著城市發展戰略中環三都澳規劃、核電等項目引進成為建設用地擴張的活躍區域;而未處在城市發展重心的山區鄉鎮、海島鄉建設用地擴張則較為緩慢低迷。

2.4 建設用地擴張對耕地的依賴度

霞浦縣不同階段建設用地擴張對耕地的依賴度有所不同,2010—2020年間霞浦縣新增建設用地對耕地的平均 依 賴 度 為47.02%,2010—2013年間,新增建設用地擴張中49.91%來源于耕地;2013—2016年間,新增建設用地擴張中61.71%來源于耕地;2016—2020年間,新增建設用地擴張中41.63%來源于耕地,耕地是霞浦縣前期建設用地擴張的最主要來源。隨著中央耕地保護政策的加強,地方耕地保護意識增強,霞浦縣新增建設用地對耕地的依賴性逐漸降低,至2020年,耕地依賴度由峰值的68.01%降至27.82%。

2.5 建設占用耕地對糧食生產的影響

2010—2020年間,霞浦縣由建設用地擴張引起的耕地流失量占研究期內流失耕地總面積的78.35%,建設用地擴張是導致霞浦縣耕地資源流失的最主要原因。霞浦縣通過土地整理、土地開發、舊村復墾、占補平衡等多種措施有效補充耕地面積,剔除因統計口徑不同造成2019年“三調”后耕地面積下降的異常數據。在耕地面積增加的背景下,霞浦縣糧食播種面積、糧食產量呈現逐年下降趨勢,至2020年,糧食播種減少面積占2010年糧食播種面積的42.38%;糧食減產量占2010年糧食產量的37.52%,減產較為嚴重。因此,雖然建設占用耕地是耕地流失的主要原因,但不是糧食減產的主要原因。

根據初步調查,霞浦縣糧食減產的原因主要有2個因素:一是農村現存的農民大多為老年人,年輕農民大都進城進廠打工,存在土地拋荒閑置情形;二是受土地產出效益影響,農戶種糧積極性受挫,許多農戶改變耕地現狀種植結構,改種蔬菜、果樹、茶葉、藥材等高效益作物;或者在沿海的耕地上種植相關飼料以滿足沿海養殖業需要造成糧食播種面積下降。

3 結論

利用核密度估計的方法,通過分析其建設用地擴張與經濟社會發展的聯系,為霞浦縣“十四五”國土空間規劃和糧食安全政策的實施提供一定的參考。

(1)霞浦縣建設用地分布呈現出以中心城區為中心,逐步向沿海鄉鎮、山區鄉鎮逐漸蔓延的多核心連片分布格局。為實現 “一主兩副三帶”的總體空間發展框架,鑒于中心城區目前產業帶動能力偏弱,未來應引導社會資本向中心城區集聚,加快各產業鏈的補鏈、擴鏈、強鏈以及提升旅游品牌,將各鄉鎮培育成縣域經濟發展的副中心,著力實現工農互促、城鄉互補、深度融合、共同繁榮的城鄉融合局面。

(2)霞浦縣建設用地的擴張受城市規劃和政策的影響較大。霞浦縣建設用地保持著持續擴張的趨勢,為防范霞浦縣建設用地擴張由外延式擴張演變為“攤大餅”式的擴張。宏觀上,必須嚴格論證縣域國土空間布局,增強空間規劃管制,引導城市按規劃發展,構建集約、高效的高質量發展格局;微觀上,通過成片開發方案嚴格規劃管控新增建設用地,優化控制性詳細規劃,落實建設用地定額標準,提高土地利用效率,推動土地利用向集約型轉變,用更少的新增建設用地規模,支撐更高質量的經濟增長[7]。同時,必須普及節約、集約用地的意識,積極盤活存量土地,從源頭上避免產生新的閑置土地。

(3)耕地是霞浦縣建設用地擴張的主要來源,隨著耕地保護意識的加強,建設用地對耕地的依賴度呈現下降趨勢。為保護耕地,未來針對確需占用耕地的建設項目,應在可行性研究、初步設計論證時,將建設占用耕地的必要性、合理性作為多方案比較的重要依據,降低建設用地對耕地的依賴;嚴厲查處違法違規占用耕地從事非農建設,遏制耕地“非農化”。

(4)在霞浦縣耕地趨勢增加的背景下,霞浦縣仍出現糧食播種面積逐年縮小的現象,糧食減產較為嚴重。未來一段時期內,應探索制定更為合理的政策、措施,以保障農民種糧收益,調動種糧積極性,積極引導農民在水稻生產功能區至少種植一季水稻,推進拋荒耕地規模復耕,從各方面防止耕地“非糧化”,穩定糧食生產,保障糧食安全。

隨著“生態文明”建設要求的提高和對糧食安全的愈加關注,建設用地擴張空間愈發受限[4]。如何布局新增建設用地、處理好新增建設用地與農業空間的關系顯得愈發重要。僅對建設用地擴張與糧食生產的關系進行了粗略分析,未來需要對建設用地擴張的驅動因素進行細致研究,以便更合理地配置土地資源,保障糧食生產安全。