核心素養內涵研究綜述及其教學啟示

——如何基于學科核心素養開展教學

邱 雯 丁文榮

(云南師范大學 地理學部, 云南 昆明 650500)

核心素養的相關理論研究已相當豐富,但對于一線教師而言,如何在課堂教學中落實學科核心素養仍是一大難題。因此,核心素養研究需要從理論走向實踐。一線教師是課程改革計劃的執行者,但若只是一種“自上而下”的執行,在現實中便總會有諸多疑問,如之前提“雙基”“三維目標”,現在又提“核心素養”,它們之間是什么關系?《普通高中課程方案(2017年版2020年修訂)》為什么要重視以學科大概念為核心?[1]一線教師在具體的教學實踐中如何理解和落實學科核心素養?換言之,若缺乏對這些問題“自下而上”的思考,教師便難以真正落實新課改之本意。因此,進行核心素養內涵的研究綜述,梳理研究脈絡,可以更好地在把握其內涵的基礎之上思考如何在課堂教學中落實學科核心素養,并對高中地理教師開展教學產生積極的影響。

一、核心素養內涵的研究綜述

“核心素養”的提出是我國“素質教育”在21世紀發展的結果,是為了應對信息時代、知識社會所帶來的全新挑戰而做出的戰略性決定。經合組織(OECD)認為:“正是信息時代的經濟新模式和職業新形態、社會生活的新特點和個人自我實現的新需求,對傳統工業時代的教育提出了挑戰,核心素養概念應運而生”。[2]辛濤進一步從建立質量標準的需求看核心素養的概念內涵,并且重視結合我國的特點,通過梳理新中國成立以來我國教育領域的目標,發現黨和國家的教育目標集中在規定學生完成基礎教育之后所必須掌握的知識、技能及情感、態度、價值觀的獲取狀況上。[3]

學生核心素養問題根源于“培養什么樣的人”。學界對這個問題的研究主要集中在兩個視角:一個是實用主義視角,即從功能論的視角研究核心素養的內涵,以立足于核心素養的國際比較研究為主流;另一個是理想主義視角,即從教育理想的角度研究核心素養的內涵,以立足于基礎教育本質的學科思維培養的研究為主流。

第一,實用主義視角。柳夕浪認為,學生核心素養是“素質教育”從20世紀80年代走進21世紀在內涵上的全新發展,即“素質教育是教育現實中不斷出現的問題的對立面”,而學生核心素養是與21世紀時代發展新要求相對應而增加的新質。因此,學生核心素養與素質教育之間并非替代與被替代的關系,而是以學生核心素養研究的成果,豐富和完善素質教育命題。[4]

從國際教育實踐的發展趨勢來看,核心素養的提出是由于信息通訊技術的高速發展使世界進入了全新的信息時代。與工業時代不同的是:一方面,信息時代的社會運作模式以計算機系統為基礎,人類所能扮演的角色只剩下計算機能力范圍之外的復雜思維工作,尤其體現在靈活應對突發狀況;另一方面,信息時代極其強調創新迭代,重視“附加值”,即關注與眾不同的、高度私人化的想法及其所能轉化的實際價值。以上都是21世紀教育發展所面臨的挑戰,中國教育要想接受挑戰以獲得持續發展,一方面須得在時代潮流中激流勇進;另一方面在學生核心素養問題上,也需要有明確的中國立場:培養型創新人才是中國教育現代化的首要任務,學生核心素養以創新能力為核心。[5]

第二,理想主義視角。如果說實用主義視角的學生核心素養是作為教育現實中不斷出現的問題的對立面而出現的,那么理想主義視角的學生核心素養應當是不隨時代發展而變化的,它根植于學科本質,是通往教育理想的曲徑。李藝、鐘柏昌指出,基于需求導向所詮釋的核心素養缺乏應有的學理邏輯,僅為樸素的表層演繹,學生核心素養的內涵把握應從基礎教育的本質入手,即“人的教育”,其關鍵在于學科思維的培養,使學生通過系統的學科學習得到學科特定的認識世界和改造世界的世界觀和方法論。[6]余文森梳理了新課程改革的歷程,從“雙基”到“三維目標”再到“核心素養”,認為這是從學科本位到以人為本的轉變,是實現教育對人的真正全面回歸的一大步,而學科核心素養的最大貢獻在于明晰了學科對人的發展之價值和意義以及對學生成長的獨特貢獻,從而使教育真正回歸到服務于人的發展的方向和軌道上。[7]

通過以上分析不難發現,不論是國際上所呈現的核心素養教育變化趨勢,還是我國所提出的學生核心素養體系,都是出于實用主義的功能論,是教育在時代發展大潮之中的一種應變對策,這根源于教育的永恒性和歷史性。理想主義視角的核心素養研究相對實用主義視角的研究不足而具有存在的價值,即它對于實用主義視角所欠缺的理論嚴謹性有著不可或缺的彌補作用,這根源于教育的獨立性。教育不可只剩下時代性內容,教育理想之境值得永遠向往,而學科本質會忠實地指引方向。

二、教學啟示:基于學科核心素養開展教學的關鍵在于抓住學科本質

作為一線教師,不妨認真思考這樣一個問題:落實學生的學科核心素養,究竟是為了培養學生的時代性素養以獲得世俗的成功,還是為了步入教育理想之曲徑?或許這并不是二選一的選擇題。進一步來說,如何基于學科本質開展教學又可分為兩個基本問題:第一,如何抓住學科本質?第二,如何基于學科本質進行教學設計?

1.學科大概念:打開學科本質之門的鑰匙

所謂學科本質是一個學科所能給予學生的最大教育價值,即學生能夠用學科思維模式來認識世界、改造世界。高中地理教師努力挖掘素材,甚至會選擇一些表面上看起來和地理學科毫無聯系的素材,根本上是為了幫助學生形成以地理視角認識問題的習慣,即培養學科思維模式。學科思維模式的培養并不是一蹴而就的,首先需要明確學科核心問題,并將之放入真實情境之中,引發學生的思考;其次圍繞學科核心問題建構學科關鍵知識;最后借由學科關鍵知識的建構解決問題。那么,如何尋找學科核心問題?學科核心問題如何放入真實情境之中以走進課堂教學?如何構建學科關鍵知識?針對以上問題,學科大概念給出了很好的解答。

(1)學科大概念指向學科核心問題

所謂學科核心問題,是學科建立伊始便值得持續關注的問題,且隨著時代變遷常論常新,因此學科核心問題是一個學科的立身之本。學科核心問題同時也是學科觀察世界的獨特切入點,能夠很好地融入任何情境之中,并幫助實現教學材料的有機整合。以地理學科為例,“人地關系”是永恒討論的經典問題之一。《2016地理教育國際憲章》明確指出:地理學是一門旨在解釋區域特征以及人類和事物在地球上出現、發展和分布情況的科學;地理學所關注的是人與環境在特定地點和位置的相互作用。[8]基于這一學科定位,進一步提出五個地理學的核心概念:“位置和分布”“地方”“人與環境的關系”“空間的相互作用”“區域”。這一憲章也成為此后地理學科大概念被廣泛認可的研究基礎,因此不妨將“人與環境的關系”視為指向“人地關系”這一學科核心問題的地理學科大概念。需要說明的是,“人與環境的關系”中的“環境”不僅包括自然環境,還包括受人的力量改造而成的人文環境。

(2)圍繞學科大概念構建學科關鍵知識

所謂學科關鍵知識,是認識、解釋或解決某一學科核心問題的學科知識,其知識結構需要學生圍繞學科核心問題進行自主構建。故本文所指的“學科關鍵知識”中的“關鍵”,是指對特定情境中的特定學科核心問題而言必要的學科知識,并非意指其居于學科知識體系的中心地位。需要進一步說明的是,這里所指的“學科關鍵知識”是具體的知識內容,而學科大概念是高度抽象化的學科知識,因此學科大概念才能統攝學科關鍵知識。學生可以借助學科大概念將學科關鍵知識結構化而實現對具體學科知識的自主建構。

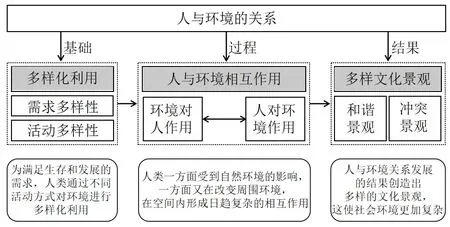

以“人與環境的關系”地理學科大概念為例。首先,需要明晰大概念的結構。借鑒《2016地理教育國際憲章》中對“人與環境的關系”的闡述:人類對環境的利用是多樣化的。通過不同的活動方式,造成了多樣的文化景觀。人類一方面受到自然環境的影響,一方面又在改變周圍環境,創造出不同的社會環境,包括和諧的景觀和沖突的景觀。對空間內這些復雜相互作用的了解,能為重大的環境規劃、管理和保護工作提供重要的基礎。[8]據此可以得出“人與環境的關系”這一地理學科大概念的結構(見圖1)。

圖1 “人與環境的關系”地理學科大概念結構

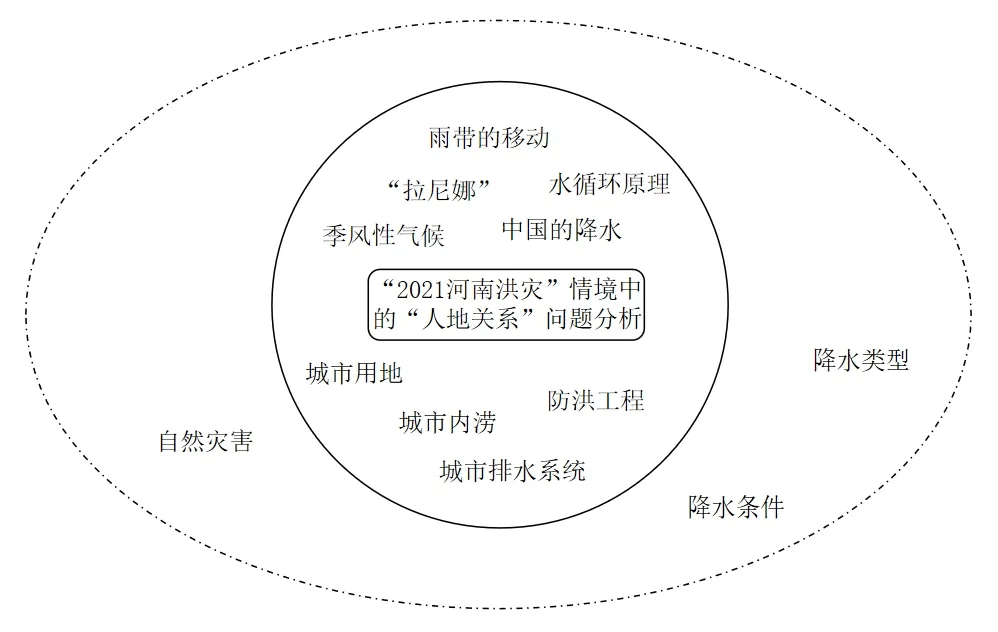

本文以“2021河南洪災”情境中的“人地關系”這一地理學科核心問題為例,結合中學地理知識,搜索學科關鍵知識(見圖2)。

圖2 圍繞“2021河南洪災”情境中“人地關系”問題分析的學科關鍵知識

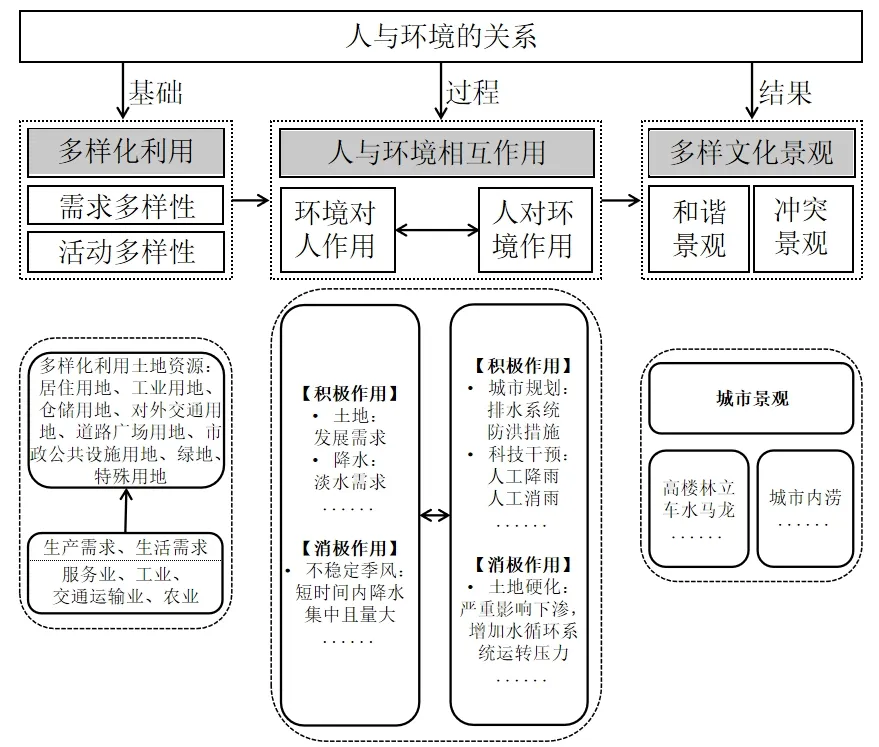

用結構化的學科大概念統攝整理出來的學科關鍵知識,即整合圖1和圖2的內容(此處以“城市內澇”為整合重點),以實現學科大概念對學科關鍵知識的建構(見圖3)。

圖3 “人與環境的關系”地理學科大概念對“2021河南洪災”學科核心知識的整合(以“城市內澇”為重點)

(3)依托學科大概念培養學科思維模式

所謂學科思維模式,是通過不斷認識、解釋或解決學科核心問題而逐漸培養起來的認識世界、改造世界的特有視角。

以地理學科為例,“人地關系”是地理學科針對“2021河南洪災”情境的獨特切入點,而“人與環境的關系”這一地理學科大概念,不僅能夠幫助學生從地理學科的視角梳理河南洪災的成因,而且能夠認識到河南洪災所反映出來的人地矛盾關系。一方面,人類為了更好的發展而創造了城市,另一方面,城市發展所帶來的后果和城市規劃不當等問題又使人類不得不承受巨大的損失和傷痛。進一步可知,無論人類借助科技的力量變得如何強大,在大自然面前都是渺小的,都應該在順應自然、遵循規律的基礎上謀求發展。一旦學生習得學科思維模式,便可以將其遷移至其他情境之中。例如,在“2021河南洪災”情境中借助“人與環境的關系”地理學科大概念所培養的學科思維模式也可以幫助學生認識“日本核廢水的排放問題”等事件。

2.逆向教學設計:落實學科核心素養的教學設計模式

結合以上分析,基于學科本質的教學設計應當圍繞學科大概念,學科關鍵問題、學科關鍵知識和真實問題情境,才能在課堂教學中落實學科核心素養的培養。首先,明確教學內容的學科大概念,找到對應的學科關鍵問題;其次,結合所選取的真實問題情境將學科關鍵問題具體化,得出本節課的基本問題,以幫助學生整節課學習和思考;最后,圍繞學科大概念和基本問題,鎖定學科關鍵知識,并對其進行主次化和結構化處理。

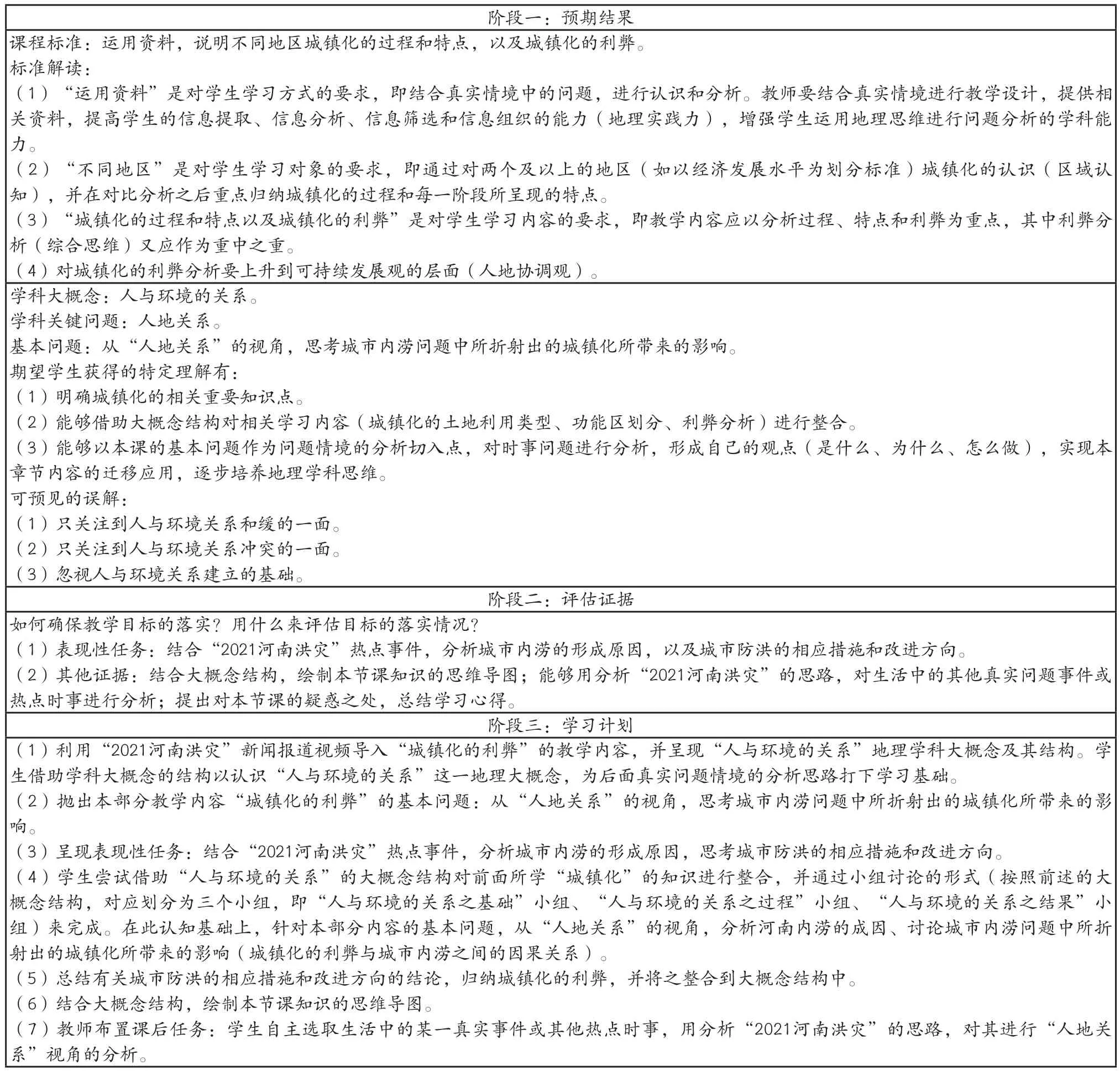

學界圍繞大概念進行教學設計的最早研究是由美國課程與教學領域的專家Grant Wiggins和Jay Mctighe所提出的逆向教學設計模式(Backward Design)。所謂“逆向”是相對于傳統教學設計而言順序上的調整,將教學評價的制定提前于教學活動的設計,而在邏輯上是順向、合理的。[9]逆向教學設計過程的三個階段分別是預期結果、評估證據和學習計劃。圍繞學科大概念進行學習計劃的制定,有利于學生學科思維的培養,這是逆向教學設計模式的優勢之一。本文以上述的“人與環境的關系”地理學科大概念為例,對高中地理人教版教材必修《地理二》第二章“鄉村和城鎮”第二節“城鎮化”中的“城鎮化的利弊”,針對性地呈現逆向教學設計的簡案(見表1)。

表1 “城鎮化的利弊”逆向教學設計(簡案)