護士主導的多學科協作營養管理方案在胃腸道腫瘤患者輔助化療中的應用

黃圣斐,劉 芳,陶靜怡,沈艷紅

(南昌大學a.第一附屬醫院腫瘤科; b.護理學院; c.第一附屬醫院兒科,南昌 330006)

胃腸道腫瘤是臨床上較多見的惡性腫瘤,2020年在全球范圍內約有1930萬新發癌癥病例,其中在消化道腫瘤中結直腸癌發病率排名第三、胃癌第五[1]。目前消化道惡性腫瘤的治療過程中,術后輔助化療已成為共識[2]。有關調查[3]顯示:胃腸道腫瘤術后輔助化療患者營養不良發生率高達68.9%。營養不良不僅對腫瘤治療的臨床決策有所影響,還會對患者的臨床結局有所影響[4]。腫瘤患者營養治療由多學科團隊共同參與治療方案的制訂和調整,貫穿抗腫瘤治療的全過程[5]。鑒此,本研究探討護士主導的多學科協作營養管理方案對胃腸道腫瘤術后輔助化療患者的營養狀況、化療不良反應情況及生活質量的影響,以分析營養管理的要點,為胃腸道腫瘤患者輔助化療期間的營養管理提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入標準:1)確診為胃直腸惡性腫瘤;2)TNM分期為Ⅱ期或Ⅲ期;3)化療方案均為XELOX方案;4)神志清醒,感覺及語言表達正常,知情同意自愿參與。排除標準:因各種原因未完成6個化療周期的患者。

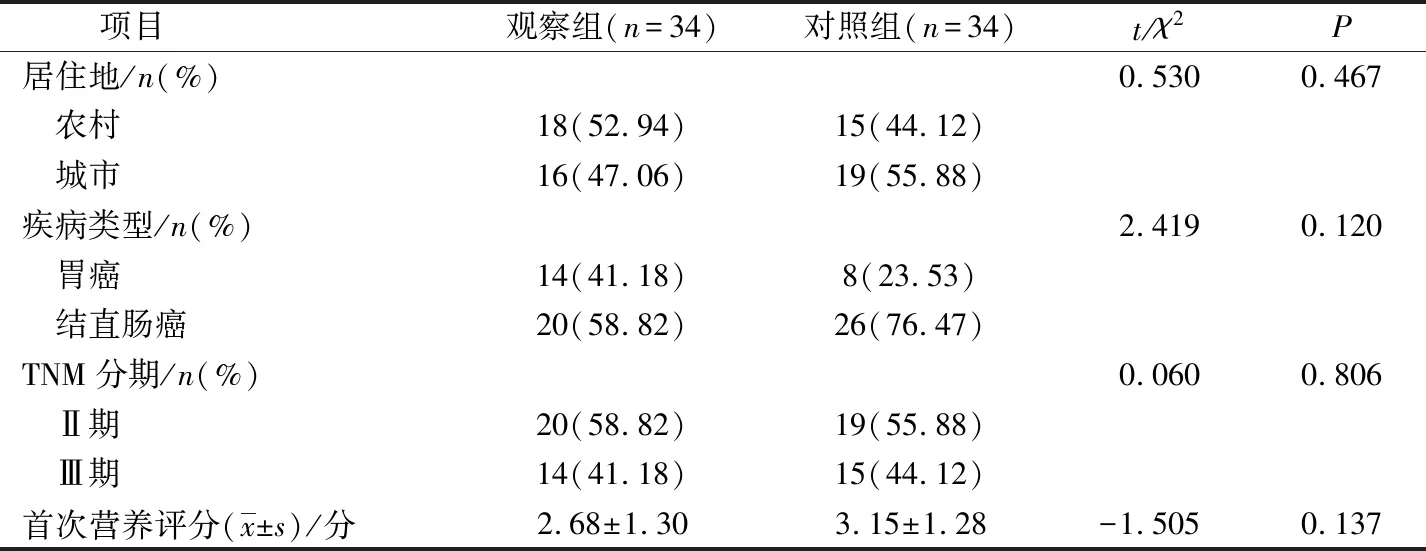

選取2021年1—10月南昌大學第一附屬醫院腫瘤科住院的68例胃腸道腫瘤患者,按入院治療順序單雙號分為對照組和觀察組,每組34例。2組性別、年齡、文化程度、婚姻狀況、醫保類型、居住地、疾病類型、TNM分期及首次營養評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組一般資料比較

表1(續)

1.2 營養管理方案

1)對照組:由護士給予常規營養宣教,進行營養相關知識的健康教育,有必要時由營養專科醫師會診并給予營養方面建議,醫師及護士對患者化療期間產生的不良反應給予積極應對。

2)觀察組:在對照組的基礎上實行由護士主導的多學科協作營養管理方案(表2)。干預期間患者依從性良好,隨訪率為100%。

表2 護士主導的多學科協作營養管理方案

1.3 觀察指標

1)營養學指標:①白蛋白、血紅蛋白、球蛋白及總蛋白水平;②體重指數(BMI),BMI=18.5~24.9 kg·m-2為營養良好,BMI<18.5 kg·m-2為營養不良;③NRS 2002營養評分:由疾病、營養及年齡評分3部分組成;④PG-SGA評分:包括攝食情況、活動和身體功能等7個方面,總得分0~35分。

2)化療不良反應:根據李旭英等[11]運用數據挖掘技術中Apriori算法構建不良反應關聯模型,本研究化療方案與血液毒性(白細胞減少、中性粒細胞減少、血小板減少)、胃腸道反應(惡心、嘔吐、腹瀉、便秘)、手足綜合征、周圍神經病理性疼痛(CIPNP)的關聯性較強。根據NCI-CTC AE v3.0進行分級,總不良反應:即所有療程出現的不良反應的最高分級。分類不良反應:登記所有療程中該類不良反應的最高分級。周圍神經病理性疼痛分級使用奧沙利鉑專用的Levi評級工具分為4級[12]。

3)生活質量:采用EORTC QLQ-C30量表及KPS評分評價患者的生活質量。抽取EORTC QLQ-C30量表中的5個功能維度和1個整體生存質量維度進行評價,得分越低說明患者功能狀況越好;KPS評分為百分制,得分越高提示患者健康狀況越好,患者對治療的耐受性也越佳。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 2組營養指標比較

2組患者入院和化療1次后各項營養指標比較差異無統計學意義(P>0.05);化療3次和化療6次后觀察組各項營養指標優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組營養指標比較

2.2 2組化療不良反應比較

2組患者惡心、疲倦、手足綜合征、體重減輕、CIPNP等不良反應比較差異無統計學意義(P>0.05);2組患者總不良反應和白細胞減少、中性粒細胞減少、血小板減少、腹瀉、便秘、嘔吐等不良反應比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 2組化療不良反應比較 n(%)

表4(續) n(%)

2.3 2組生活質量比較

入院和化療1次后的EORTC QLQ-C30量表評分比較差異無統計學意義(P>0.05);化療3次和化療6次后的EORTC QLQ-C30量表評分觀察組低于對照組(P<0.05)。2組患者入院和化療1次后KPS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);化療3次和化療6次后KPS評分觀察組高于對照組(P<0.05)。見表5。

表5 2組生活質量比較 分

3 討論

3.1 護士主導的多學科協作營養管理方案的可行性

護士在患者的營養管理中扮演著重要的角色[13],是與患者接觸最為緊密的健康提供者。專家指出,營養治療的關鍵在執行,核心在質控[14]。本方案由護士主導,護士長擔任組長協調和監督各個組成員的工作,制定多學科合作工作制度,規范各成員的工作內容和職責。護士負責營養管理方案的落實,具體包括由護士進行營養不良風險篩查啟動營養管理;對存在營養不良風險的患者通知醫師請營養科會診;根據醫師和營養師的意見實施腸內營養或腸外營養;在患者接受營養支持過程中持續監測營養支持完成情況和效果;對評估存在腸內營養不耐受的患者,及時通知醫師調整營養支持途徑或劑量。護士還充當患者與不同專業人員之間的協調者,在營養風險篩查、協助實驗室檢查、營養支持與治療、治療效果評價以及營養管理延續護理等方面發揮著重要的作用。

3.2 護士主導的多學科協作營養管理方案的有效性

3.2.1 改善營養狀況

胃腸道惡性腫瘤輔助化療患者都存在一定的營養不良情況[15]。本研究結果顯示,入院時和化療第1次后2組患者在營養狀態方面無明顯差異,干預后觀察組患者化療3次后和化療6次后營養不良程度低于對照組,究其原因可能為:傳統的營養干預僅基于單一科室的評估結果,往往缺少全面、專業、動態的營養指導和隨訪,導致患者營養狀況較差。本研究團隊由醫療、護理、營養、藥物及心理5個專業的人員組成,在整個輔助化療期間發揮每一位營養管理小組成員的專業特長,形成聯動,有機銜接和優勢互補,實現了對患者的主動整體管理,確保營養治療的效果,并且采用護士主導的多學科協作的營養管理充分發揮了護士篩查者、評估者、教育者、督促者、協調者和管理者的作用,利于營養方案的長期執行。

3.2.2 降低化療不良反應

營養不良與化療反應和化療相關不良事件的發生有關[16]。本研究中2組患者手足綜合征、周圍神經病理性疼痛不良反應差異無統計學意義(P>0.05);分析其原因為周圍神經病理性疼痛的發病率取決于藥物累積劑量和藥物類型[17]。卡培他濱導致手足綜合征發生的機制與炎癥反應,代謝酶分布異常,手足部汗腺系統較豐富,化療藥物及代謝物在手足局部的累積有關[18]。而2組患者血液毒性、胃腸道反應、疲倦、體重減輕在化療3次、化療6次后2組差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因可能是隨著化療次數的增加,化療后期化療藥物的多次沖擊以及疾病的進展導致營養的消化與吸收障礙,患者的血液毒性、胃腸道反應、疲倦、體重減輕等癥狀都會明顯加劇。而護士主導的多學科協作營養管理,針對性地補充患者的營養缺失,強化患者的正確飲食方式,減輕胃腸負擔,減少并發癥發生。同時護士動態評估患者實際飲食攝入量并將評估結果反饋給醫師及營養師動態指導營養管理及時調整用藥及營養支持方案,確保患者營養攝入均衡,心理師協同參與心理護理,幫助患者緩解不良情緒,提高其認知強化及治療依從性,使其化療期間身心舒適,利于患者化療耐受性提高,降低化療不良反應程度。

3.2.3 提高生活質量

綜上所述,護士主導的多學科協作的營養管理方案應用于胃腸道腫瘤患者的營養管理中,可以實施專業化營養支持管理,使營養實施流程更加規范,并有效降低營養支持患者相關并發癥的發生率,提高營養支持護理質量,讓患者獲得更合理、安全、有效的營養支持護理。本研究的不足之處是樣本量較少且為單中心研究,樣本缺乏代表性,今后可針對上述局限性進行更深層次的研究。